※私は専門家でもコーチでもありません。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。私は「自身のテニスを上達させるのは結局自分自身、コーチや周りの人達ではない」と考えています。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。間違いもあるでしょう。まずは普段からテニスを見ているコーチにご相談される方が絶対に良いです。なにかしら試される場合でも怪我等なさらないようご注意ください。

テニスではラケットを “手に持って” ボールを打つ

テニスというスポーツではラケットという道具を手に持って使います。

「インプレーのボールが、プレーヤー、そのプレーヤーが手に持っているラケット以外の着衣または持ち物に当たったとき」は失点になる。

ポイントが始まり、それが終わるまで、我々は、フレームや張ってあるストリングス(ガット)を含めた『ラケット』でしかボールに触れられません。

ラケットはどこまで届くのか?

では、

「実際にボールを打とうとした際、ラケットはどこまで届くか?」

という質問に対してどう答えればよいでしょうか?

「そんな事を聞かれる機会はない」と言わず考えてみたいです。

「手に持ったラケットでボールを打つ」ルール下で生まれる制限を知っておく事は、「今、どういうプレーをするか?」を選択する根拠にもなってくると考えます。

ラケットが届く範囲は『ラケットを持つ腕の肩の位置』に依存する

ボールを打つ際、ラケットが届く範囲を確認してみましょう。

a) 腕が届く範囲

まず、ラケットを手に握って使う事で、腕の長さ以上に遠い所にラケットを位置させる事は出来ないです。

ルール上、ラケットを故意に投げてボールを返球する事はできません。関節を伸ばし、各関節部で多少伸びたとしてもそこが限界です。(某主人公のように「腕を伸ばせる」訳ではありませんからね)

同時に、「腕の長さを縮める、極端には長さを無くす(ゼロにする)」事もできないです。

肘をたたむ、関節を曲げる等を駆使して打ち方を工夫し、対処するしかありません。

|  |

b) 腕が届かない範囲

物理的に腕の長さでは届かない範囲のボールを打つ際、まず、姿勢・態勢を変化させてラケットが届く範囲を移動させていると思います。

構えで地面と垂直に近い体軸、姿勢を傾ける。場合によってはバランスを崩し、不安定な状態で打つ事もあります。

|  |

そして、我々が多用している方法としての身体の移動があります。

左右の足で移動しながら、踏み込みながら、下がりながらラケットが届く範囲を移動させているでしょう。

|  |

そもそも、「相手が打ったボールが自コート側の “自分がボールを打てる範囲を” 通過する前に打てる位置に移動できていなければそのボールは打てない」ので左右の足を使った移動は大切。「テニスは足ニスだ」等と言われる所以ですね。

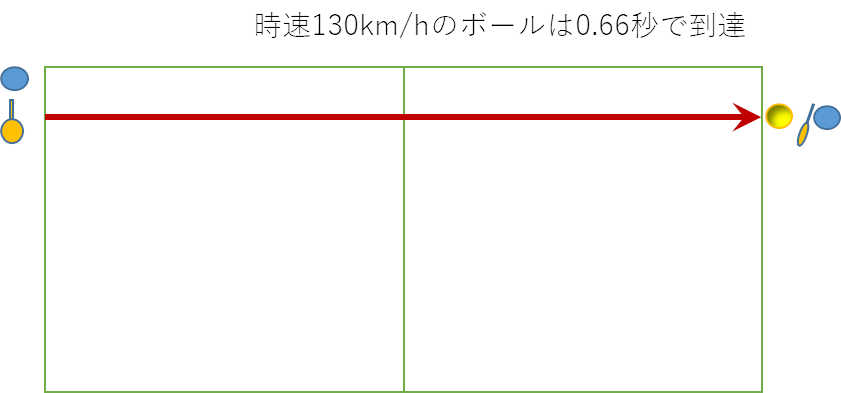

| ※大切なのはボールを打つ技術よりも、相手を観察し、予測する習慣付け テニスは相手ありきのスポーツです。一人で出来るのは素振りや壁打ち位。試合もできない。 ただ、我々はつい「ラケットでボールを打つ」事が「テニスをする」事になってしまいがち、相手を「自分が打つボールを球出してくれる人」みたく思いがちです。相手は自分と同じく「得点してやろう、ミスさせてやろう」と配球を工夫してくる。コーチの球出しを打つ感覚で 試合等での “生きた”ボールを打てるはずもありません。(だから球出し練習よりも試合中に起きる状況を想定して打つ練習の方が意味はある) そして、相手ありきのスポーツであるテニスだからこそ、相手の打つボールが自コート側のどこ位置にどういうコース、球種、速度で飛んでくるかを “相手がボールを打つ前に” 判断し、準備しておく事が求められます。 時速130kmでもベースライン間を0.66秒で通過する速度。人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒と言われ、相手が打ったボールを見てから判断していては「打てる位置に移動する、打つ準備をする」が間に合わない (1度打ったら次のボールに備えるために「構える」時間もプラスされる) のは道理。ボールを打つ技術が高い低い以前の話だと思います。  |

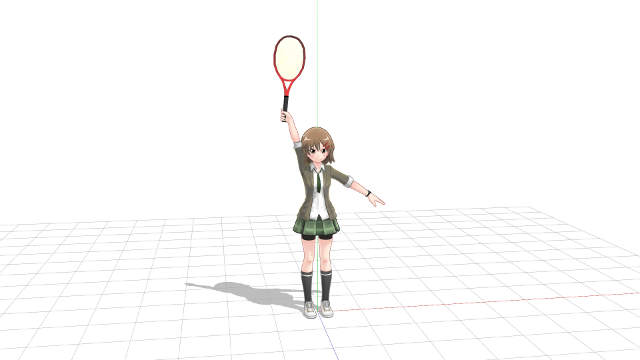

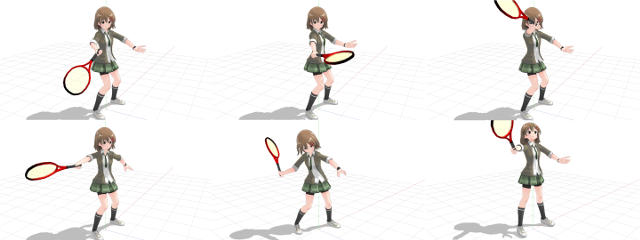

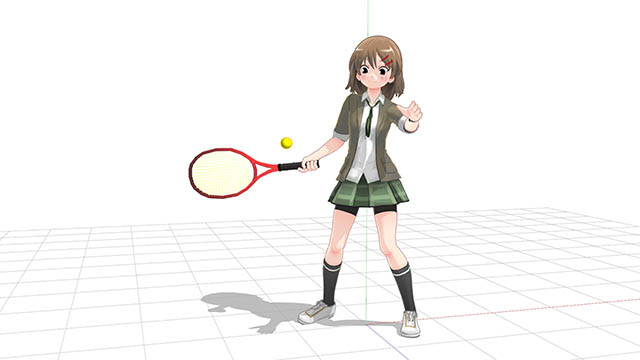

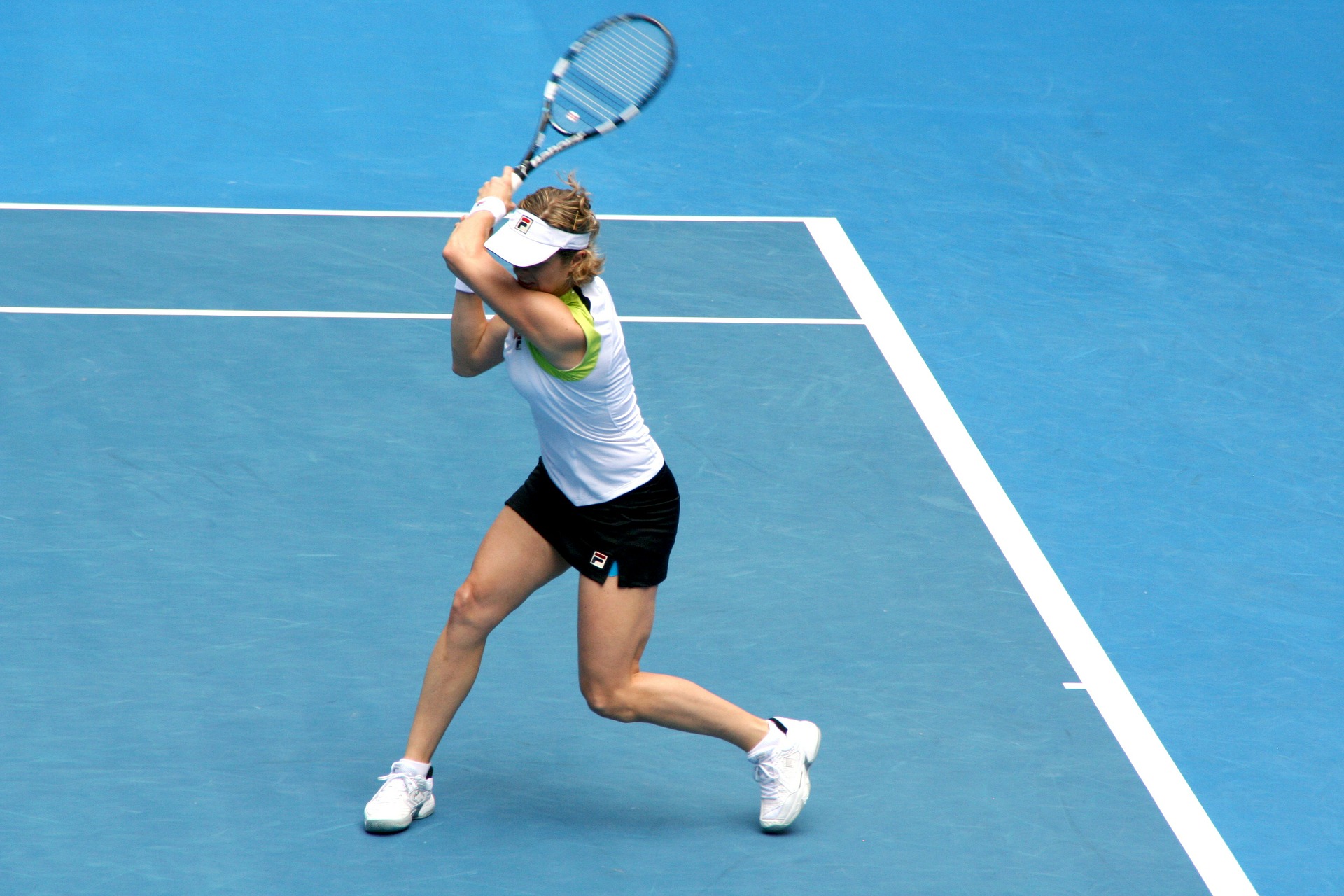

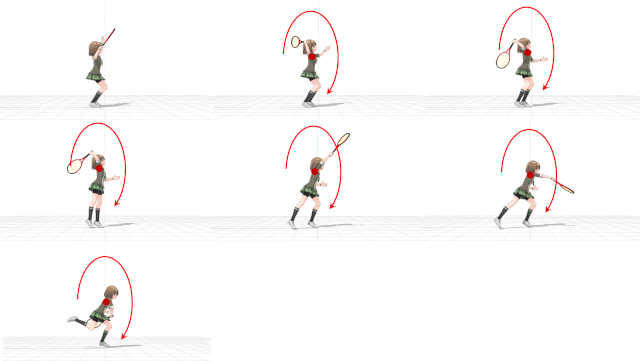

c) フォアハンド側であれば『利き腕肩の位置変化』も利用している

ボールを打つ際に「フォアハンド側で打つか、バックハンド側で打つか」という選択がありますが、バックハンド側にない、フォアハンド側特有の要素として『利き腕肩の位置変化』があると考えています。

ボールに対して横向きの準備段階から正面向きに近い状態になるまでフォアハンド側は利き腕肩の位置を身体の幅分だけ移動させていく事が可能です。

この動作はバックハンド側では使えません。

横向きの準備段階からインパクト前後まで利き腕肩の位置は身体の前側にあり変わらないからです。

|  |

|  |

そして、この幅、長さ、余裕が使えるか使えないかが「バックハンドが苦手、できるだけフォアハンドで打ちたい」という苦手意識に繋がっていると想像します。(腕の各関節も身体の外側から内側に向けて曲がりやすく、捻じれやすい。これもフォアハンド側に都合がよいものです)

プロのスイングを見ているとストロークやサーブ、スイングを伴うボレー等では、この利き腕肩の位置変化 (前進) を左右の足の力から連動させて『前へ向けてボールを飛ばすエネルギーを発生させる』手段としてうまく使っているように感じます。

「目の前のボールを打つ」意識、練習だけでは気づかない部分でしょう。

「腕を振って強く打つ」だけでは安定した強いストロークの再現は難しいです。仮に踏み込み、体重移動を使ってボールを打とうとしても、利き腕肩の位置変化 (前進) をうまく使って腕の動きに繋げていかないと「踏み込んだ、体重移動した」と「腕を振った」が別の動きになる、動作やエネルギー伝達の連動が行われないと考えます。

| 踏み込み、体重移動をして止まる | 停止状態で腕を動かす |

|  |

(これは「体重移動? もちろん分かってるよ」というその認識が本当に正しいのかという部分です)

でも、それらは全て「ラケットを持つ腕の肩の位置を移動させる」動作である

いくつかの要素でラケットが届く範囲を確認してみましたが「ラケットを手に持って使う」という前提がある以上、全てに共通する要素があると考えています。

それは「ラケットが届く範囲は『ラケットを持つ腕の肩の位置』に依存する」という事です。

|  |

aの腕の伸ばす、曲げる以外の要素、bの身体のバランスを変える(体を傾ける)、左右の足で移動する、踏み込み・体重移動を使う、cの利き腕肩の位置変化も「腕の長さは決まっているから、腕の付いている肩の位置をボールに近づける、距離を調整する」動きでしょう。

|  |

|  |

左右の足を使う場合で「身体の位置を移動させる」という表現 (『移動』にフォーカスした言い方?) も可能ですが、結局は「ラケットを持つ腕の肩の位置がボールに対してどこにあるか」がボールを打てるか打てないか、うまく打てるか打てないかを決めると考えます。

身体の移動、体重移動、踏み込みがそのままボールを前に飛ばすエネルギーをラケットを通してボールに伝える事に繋がる (うまく繋げたい) のは前述した通りですし、移動が間に合っても、身体のバランスやラケットを持つ腕の肩の位置がボールに対して適切に設定できないとその方の技術関係なく「うまく打てない」が発生しそうです。

ボールを打つ際に「打点が近すぎる」「窮屈な打ち方になる」ケースで接近してくるボールとの距離感、近づき具合やボールの位置移動に対する予測が弱い等の要素も含めて「ボールに近づきすぎ」と指摘されたりしますね。

でも、身体の位置、「ボールから距離を取る。近づきすぎるな」と注意されるよりもラケットと腕、肩の位置との関係と使い方を認識する、理解する方がテニスそのものへの理解を深めるかもしれません。

手に握るラケットでボールを打つ際、飛んでくる、接近してくるボールに対してタイミングと距離感を考慮しつつ、ラケットでボールを打つために「ラケットを持つ腕の肩の位置をボールに合わせていく」という意識が欲しいかなと思っています。

それは「ボールに接近する (身体を近づける)」という意識とは少しだけ違ってくる、ボールを打つための動作に対してより厳密なものになるように思うのです。

|  |

|  |

届く範囲と打てる範囲は違う

では、これら身体の仕組みとラケットとの関係を確認した上で

「ラケットが届けばボールは打てるのか?」

と聞かれれば、テニスというスポーツを考えればまた少し違ってくると答えざるを得ません。

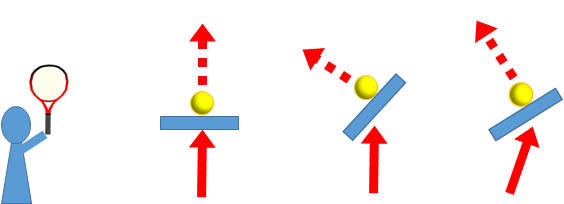

ボールが飛び回転がかかるのは物理的現象である

我々は普遍的な物理法則の元、生活しています。

世界的なトッププロも始めたばかりの初心者も同じ理屈、法則の元でテニスをプレーしている。ボールを飛ばし、回転をかけている。「ナダルだから」「ティームだから」と超自然的なイメージを現実に持ち込んでしまうと「何がボールを飛ばし、回転をかけるのか」に目が向かないままです。

moerschyによるPixabayからの画像 |  Photo by Miguel Teirlinck on Unsplash |

我々が打つボールの質を決めるのは『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』の2つでしょう。「ボールを真上に突くのにラケット面を真上に向けない人はまず居ない」です。

回転を加えるには「ボールの上下左右で偏ったエネルギーの伝え方 (伝える量) 」を用いる。

このため「真後ろからまっすぐ」からラケット面の向き、スイング方向 (ラケットが進みエネルギーが加わる方向) の条件が変わってくる訳ですが、エネルギー伝達のロスの問題もあり、ボールを飛ばす方向とスイング方向の極端なズレはマイナスに働く事を理解しておく必要がありますね。「ボールを飛ばすのが主、回転は副」という前提は余程の事がない限り変えたくありません。(「厚い当たり」の話。回転をかけたいばかりに伝達ロスが多い薄い当たり、かすれた当たりを当たり前に使ってしまう懸念)

|  |

身体の構造とラケット面が自然と向く方向

ラケットの握り方、グリップの違いによって打点を取りやすい位置が変わる事はよく言われます。

ボールを飛ばしたい方向である『前』へ自然とインパクト面が向くには、グリップが厚ければその位置は身体(ラケットを持つ腕の肩の位置)から前に遠くなっていき、グリップが薄ければ身体(ラケットを持つ腕の肩の位置)に近づいてきます。

|  |

「打点は出来るだけ前に取れ。そうしないと力が入らない」といった話に影響されて「薄いグリップを使うけど打点は厚いグリップ位前に取りたい」と考えてしまう。

結果、ボールを打つたびに毎回ラケット面の向きを調整する再現性の低いスイングになる、調整しょうとスイングも遅くなる、何もしなければラケット面の向きは自然と”上向きに” なってしまうといった事が起こりそう。身体の構造から来る制限ですから無理に変える方が現実的ではないでしょう。

また、 「ラケットが届く範囲は『ラケットを持つ腕の肩の位置に依存する」「ラケットはそれを持つ腕の肩の位置を基準に移動、位置させられる (腕が伸びたり縮んだりしない)」ので、腕を動かしてラケットを動かす、操作する、スイングする際、腕の捻じれ (外旋・内旋)、各関節曲がりによりラケット面の向きは自然と変わっていきます。スイング中、ラケットを操作中に「握り方を変えたりしない」ので腕の状態がそのままラケット面の向きに反映されるからです。

ストローク、ボレーでフラット・スピン系を打つか、スライス系を打つか、握り方、その方のやりやすさ等で向きは違ってきますが、大事なのは「利き腕肩の位置に対してラケットを握る手がどの位置にある時、ラケット面の向きはどの方向に向きやすいか」を理解しておく事でしょうかね。

|  |

先ほどから出ているボールを捉える位置の例から言えば、フォアハンドストロークでフラット・スピン系を打つ場合、身体 (ラケットを持つ腕の肩の位置) に近ければインパクト面は下、外を向きやすく、身体 (ラケットを持つ腕の肩の位置) から前に遠くなればインパクト面は非利き腕側 (右効きなら左側、身体の中心方向) を向きやすい (この時、インパクト面が上を向くか、下を向くかは腕の状態、使い方による) でしょうか。前者の特性を利用して回り込みフォアハンドを打ったりしていると思います。(ボールを引き付けて普段より打点を身体の近くして打つ感覚)

|  |

「ラケットをボールに当てる」脳

普段からラケットを使いボールを打っているので、改めて言われるまでもなく、こういった身体の構造とインパクト面の関係については皆、理解しているはずです。(「打点が前になるとラケット面は上を向きやすい」等)

ただ、自分が打つべきボールを目の前にした際、つい「ラケットを使ってそのボールを打つ」事が目的になってしまいがちですね。

身体 (ラケットを持つ腕の肩の位置) やボールとの距離感、接近するタイミングと関係ない部分で「腕の伸ばす、操作してラケットをボールに当てる」という直接的な意識に左右された行動を取りやすいと考えてしまいます。

|  Photo by Julian Schiemann on Unsplash |

上で「テニスは相手ありきのスポーツ。相手の打つボールが自コート側のどこ位置にどういうコース、球種、速度で飛んでくるかを “相手がボールを打つ前に” 判断し、準備しておく習慣付けがボールを打つ技術以前に重要だろう」と書きました。

「目の前のボールを打つのが目的、ボールを打ったら満足、相手が打ち返してくるのを待ち、ボールが飛んできたのを見てから判断し、準備する」

コーチの球出しのボールを自分に都合よく打って満足するようなそんな状況を自分のテニスの基準にしてしまう事でも「目の前のボールを打つのが目的」になってしまう。そういう意識ではテニスというスポーツに順応できない、本来の意味で楽しめないままになるかもしれません。

「次に自分が望む状況を作るために、今、ここで、この状況で、必要となる『ボールが飛び回転がかかるという物理現象』を起こす (結果、自分が望むボールが打てる、相手に望む返球をさせられる)」という目的を常に意識しつつコート上に立ちたいですね。相手との関係上、それはそのポイントが終わるまで続きます。

テニススクール等で教わるのは『ボールの打ち方』であり、こういった戦術、戦略、駆け引きに分類されるような要素は『応用』のような括りで強調されないでしょう。相手ありきのスポーツではむしろ技術よりも重要な要素だと思うのにです。

回転の中でボールを飛ばせるのか

「フォアハンドは身体の回転で打て」といった表現を聞く事があります。

でも、実際の所、このような状況が可能になるとして毎回、望むようなボールを安定的に打てるでしょうか? ボールを捉えるタイミング、捉える位置も難しそうだし、そもそもボールの威力云々のために「回転を使え」と言っているのに図を見る限り「力が入る」ような動きには見えないですよね。(私だけ?)

恐らく「回転を使え」の表す状況、意味が違うのだろうという事です。言葉足らずだし、説明側も認識できていない可能性もある。ただ、結果として「身体を回すんだ」と考えてしまう懸念がある、実際にそう捉えるケースも多いでしょう。

※ボール飛び回転がかかるのは物理的な現象。次に自分が作りたい状況を作れる選択なら実現の仕方 (端的にはどう打つか、打ち方) は何でも良いでしょう。色んな打ち方が出来るし、極端には逆立ちしながら打っても良い。(プロのトリックプレーはそういう部類) 再現性の問題で動作の修正が望ましい場合でも本人が望んでいないなら「その打ち方は間違いだ。直せ」と強要するのは疑問もあります。ここでも「間違いだ」と言っている訳ではありません。

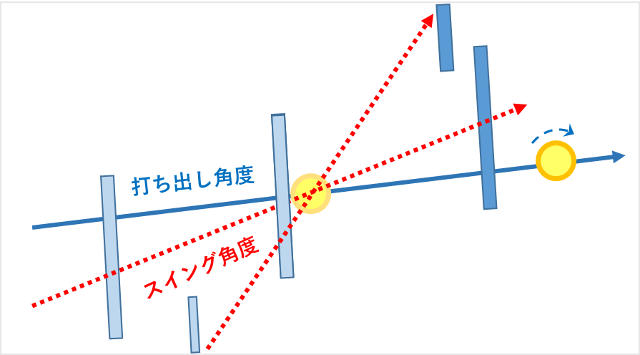

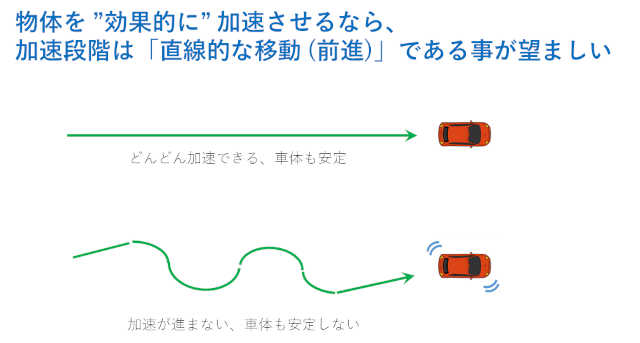

慣性の法則、加速には直線的な加速区間が必要

我々は普遍的な物理法則の元で生活していると書きましたが、その一例が慣性の法則 (運動の第一法則) です。

これは電車の急停車、急発進でお馴染みの「停止した物体はその場に留まり続けようとし、進む物体はその “直進運動を” し続けようとする」というものですね。

残り少ないマヨネーズ容器を振って入口に集めるのも、濡れた傘を振って雫を落とすのも慣性の法則を用いたもの。我々は普段から無意識でも使えている。テニスの場でも当然、慣性の法則は働く。それを認識しないままで居ることはマズイでしょう。

慣性の法則はテニスの場でも当然働く。ボールやラケットにも当てはまるからです。

|  |

慣性による直進性

「車は急に止まれない」「カーブでは速度の落とせ」等の標語通り、速度を持った物体は慣性による直進性を得て曲がりにくく、止まりにくくなります。

そして停止状態に近い物体が慣性による直進性を得られるほど加速する、できるだけ短い距離で効果的に加速させるには一定の直線的な加速区間が必要です。まっすぐ進む方が加速させやすい。方向をあちこち変えながら加速するのは難しいのは想像が付きますね。

ラケットを持つ腕の肩の位置に依存するラケットの移動

見てきたように、ラケットを手に握って使うという条件と身体の構造上、肩から先の腕の動きでスイングする際のラケット軌道もラケットを持つ腕の肩の位置を軸とした動き、範囲になるでしょう。

こういったものです。

|  |

|  |

これらの例を見ていくと「慣性による直進性をラケットに持たせるために『 一定の直線的な加速区間』を持たせたいと考えるなら肩から先の腕の動きだけでは難しそうだ」と感じられます。

ラケットを持つ腕の肩の位置から前後に離れるだけで腕の向きは変わってしまうし、腕を振れば肩支点で弧を描くような動きにもなりやすい。多少操作してもラケットに「長く直線的な動き」をさせるには身体の仕組み (腕の構造) が向かないようです。

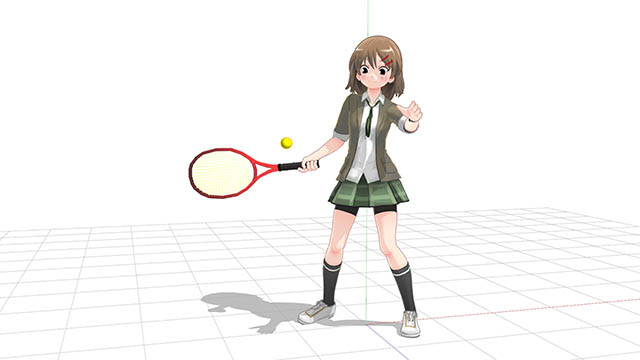

テニスでは、踏み込み、体重移動、利き腕肩の位置変化で『前』への距離を稼いでいる

確認したように腕の機能で「ラケットを直線的に一定距離加速させる」のは難しそうですが、我々はその解決方法、どうすれば良いかの答えをコート上で “頻繁に” 目にしています。

それは踏み込みであり、体重移動であり、前述のフォアハンド側における利き腕肩の位置変化 (前進) 等です。

ラケットが届く範囲がラケットを持つ腕の肩の位置に依存するという制限の中で、これらの動作はラケットを持つ腕の肩の位置を前進させる効果を持ちます。腕を動かすだけでは根本的に解決できない点 (肩の位置) を解消できる手段であるという事でしょう。

|  |  |

ジャンプする事とエネルギーを発生する事

テニスでは「ジャンプしながらボールを打つ」というケースは少なくありません。

ストロークで用いる事がありますし、「サーブやスマッシュは “ジャンプしながら” 打つもの」というイメージもあるかもしれません。

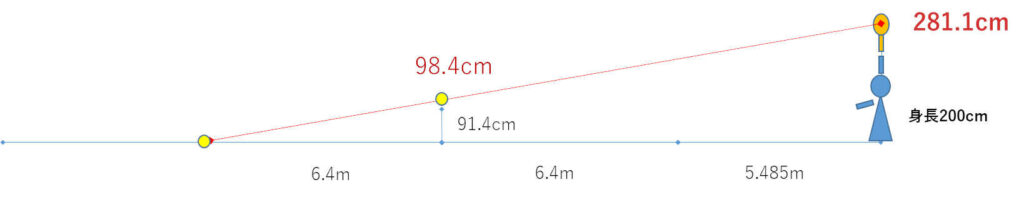

身長2mでも無回転のサーブは入らなないという事実

仮に、ベースライン中央付近からセンター to センター、ネットの最低部を通すサーブを打つとしても「身長2mあっても無回転のサーブを入れるのはまず不可能」だと考えられます。打点から計算されるネット通過時の高さはネットの上10cm程の幅を「必ず」通過するシビアさ。

身長180cmの方が毎回20cmジャンプしつつこの精度で打ち続けるのは無理でしょう。我々が、積極的に「回転をかけない」という意味で使う「フラットサーブを打つ」とは自分ではコントロールしようがない重力や空気抵抗頼りの選択でしかないと考えます。(速度が上げられないから重力頼りでも入る。自分が時速200kmのサーブを打てるとして回転をかけないサーブをどの位、入れられるのか?)

「打点を高く取らないとサーブは入らない」という刷り込み、思い込み

サーブを教わる際に「打点は出来るだけ高く取れ、打点を高く取らないとサーブは入らないぞ」と頻繁に言われます。私も何度も聞きました。

でも、実際には、簡単に計算しただけでも「身長2mでも無回転のサーブは入らなそう」と思えます。

「サーブの基本はフラットサーブ」と言われますが、同じくベースライン付近から同じフォア側で打つストロークは「打つだけで自然とトップスピンがかかる打ち方」が基本と言われます。

打点の高さは理由になりません。身長2mでも無回転のサーブは入らなそうですからね。

つまり、フォアハンドストローク同様に回転かけて打つ事が本来の「サーブを打つ (サーブを打てる) という事なのでは?と思えるのです。我々は本当に「サーブを打てている」のでしょうかね。

打点を高く取るために「まず上にジャンプ」する

「サーブはジャンプして打つものだ」「サーブの打点は出来るだけ高く取らないといけない」という2つの刷り込み、思い込みから我々は「サーブを打つ際、最初に行うのは上に向けてジャンプする事だ」という行動に出ているように感じます。こういう感じ。

そして両足が地面から離れた正面向きの状態から「腕を振って」ボールにエネルギーを加えようとしているように思います。こういう感じ。

|  |

※極端に例を示しています。物理的な現象であるボールの飛びや回転を実現する方法は「何でも良い」ので、皆、それぞれに打ち方が違ってもテニスが出来ている。「自分は違う、当てはまらない」等と思わずに「何が影響するか」に目を向けて考える機会を持ちたいですね。個人的には「なぜボールは飛び回転がかかるのか」を知らないままボールを打つ練習を繰り返すままで良いのかと思っています。

先に述べたようにラケットを加速させ慣性による直進性を持たせる。それを利用して毎回、再現性の高い安定したスイング、インパクトを実現したい。

そのためには一定の加速区間を設けたいがラケットが届く範囲、動く起動はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する。腕の動きだけでラケットに一定の加速区間を持たせるのは難しい。

だから、テニスでは踏み込み、体重移動、フォアハンド側における利き腕肩の位置変化 (前進) を用いて直線的な加速距離を作っているのでしたね。

|  |  |

サーブにおいて空中で態勢を崩すほどジャンプを重視する意味は無い (自分は理由があるという方は御免なさい。打点の高さと入る確率の話です) し、「自分がどういう状態でインパクトをしているのかが分からないままボールを打っている (だから着地の仕方も毎回違う)」という事が少なくない気がします。

|  |

左右の足が地面から離れた状態では大きなエネルギーを発生する事が難しい

我々は左右の足で地面を踏み、同じ強さで押し返される『反力』を利用して地面に立ち、歩き、走り、止まり、姿勢を維持しています。

また、作用反作用の法則 (運動の第三法則) により我々は力を伝えようとする際、同じ強さで押し返される反動を左右の足で地面を踏み、押し支えないといけません。

両足が地面から離れた状態、例えば自由落下中に腕で何かを強く押す、遠くまでボールを強く投げる等が難しい事は想像が付くと思います。

ステップインしながらサーブを打つフェデラー選手

フェデラー選手はサーブ練習をする際、「ステップイン」しながら明確にジャンプをせずに打つ様子が度々見られます。

試合でも左足のかかとを上げる動きをしつつサーブを打ちますし、サーブを打つ際も足の力や体重移動を使って「腕を振る」以前に前へのエネルギーを生み出す事を意識されているのかもしれませんね。

Roger Federer Serve Practice at Cincinnati 2015 #2

何が正しいという事ではなく

繰り返しますが、ボール飛び回転がかかるのは物理的な現象であり。次に自分が作りたい状況を作れる選択なら実現の仕方 (端的にはどう打つか、打ち方) は何でも良いです。サーブの打ち方に「どれが正解」と決める事は難しいし、私は専門家でもコーチでもありません。

でも、周りで実際に目にしたり、YouTube等で動画を見る限り、「上にジャンプする。ジャンプした状態で正面向きから腕を振る」というサーブの打ち方が多いし、恐らく「打点を高くする」「サーブはジャンプして打つもの」という意識から身についたものなのでしょう。

体格の大きなプロ達は、手の大きさ、腕の重さが我々とは違いますし、筋力も違う。重さから慣性による直進性も強まりそうですし、ジャンプした状態からでも強く腕を振れるのかもしれません。

体格も恵まれず、筋力も高くない我々は「自身が発揮できる身体能力の範囲で効果的にラケットを加速させ、安定的なインパクトを得る」ためにできる事。

ラケットを持つ腕の肩の位置に制限を受ける「腕を振る (腕を動かす)」だけでなく、地面からの反力を受ける左右の足、下半身の力を使った踏み込みや体重移動、フォアハンド側における利き腕肩の位置変化 (前進) をうまく使い、「腕を振る」段階以前に身体、腕を加速させ、一定の加速距離を作る。

足から下半身、上半身、腕に『前』へのエネルギーを伝え、連動させる際も押し返される反動を左右の足や身体で押し支えられる状態、態勢についても考えたいかなと思います。

「手打ち」等と口では言い、「腕の力は弱いから身体全体を使って打て」「体重移動を使え」等と耳にする訳ですが、実際には身体の仕組み、機能とラケットを手に握って使うという関係について、ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象であり、事象が起きるには条件があるという点について踏まえた上で考えるとテニスへの理解も深まりやすい気がします。

「自身のテニスを上達させるのは結局自分自身。コーチや周りの人達ではない」と思うので、自身のテニス上達のためにも教わる、見聞きする『ボールの打ち方』だけでなく、ボールを打つ以外の時間をうまく使って考えていきたいですね。