練習中のプロのフォアハンドストロークでよく見る打ち方

プロテニスプレーヤーの練習風景をYouTube等で見ます。

以前から見かけていたかもしれませんが、この1年程で気になるようになったプロが見せるフォアハンドストロークの打ち方がこういったものです。

Roger Federer Practice Session (Court Level View) 60FPS HD Miami Open 2019

これはリターンですがこんな感じ。

一方で『こういった打ち方』もある

一方でこういった打ち方もよく見かけるものです。

|  |

※私は専門家でもコーチでもありません。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。私は「自身のテニスを上達させるのは結局自分自身、コーチや周りの人達ではない」と考えています。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をいただける自信もありません。まずは普段からテニスを見ているコーチにご相談される方が良いです。何かしらご自身で考える際の参考になるようでもくれぐれも怪我等なさらないようご注意ください。

「どう打つか?」に『正解』はないのだろう

「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象」だと思っています。

世界的なトッププロも始めたばかりの初心者も同じ理屈、物理法則の元でテニスを行っています。漫画の必殺技や「ナダルは特別」といったイメージを現実に持ち込むと自分が起こすべき物理現象の要素が整わなくなるでしょう。

我々が打つボールの “質”、言葉にするなら「今、居る場所からどこに、どの位の速度や軌道、回転でボールが飛んでいき、どこにバウンドし、どう跳ねて、相手にどう返球させられるのか」を決めるのは

- 『1. ボールに加わるエネルギー量』

- 『2. エネルギーが加わる方向性』

の2つ。

|  |

自然素材から科学素材に変わり、製法も進化している道具の恩恵もあり、我々は 各々に見本とはだいぶ違う個性的な打ち方をしているにも関わらず低限テニスは出来てしまう状況に居ます。

(本人は大概教わった『正解』に近い打ち方をしていると思っています。それでもテニスが出来るから映像等で客観的に認識し、ギャップを埋める機会がほしい)

また、トッププロを見ても各々に打ち方は違うのが分かりますね。

だから「相手ありきでルールもあるテニスというスポーツを行う以上、その場の状況によって自分が次に望む状況を作りやすくする、確率高く達成できる選択はどれか? (個々の得手不得手もある)」という判断はあっても「こういうフォアハンドで打つのが正解」や「その打ち方は間違い。正しくはこう」といった話に (本人が思っているほどの) 意味はないでしょう。

| また、我々には「テニスは難しいもの。分かっている人に『正解』を教えてもらうのが間違いない」という気持ちがあると思っていると考えます。 ※同時にそれは「自分で考えてみるなんて面倒くさい。間違っていたらどうするの?分かっている人に聞けばいいじゃん。プロを目指してる訳じゃないだから」といった『熱意』の問題も併せ持つと考えます。(「一生懸命やれば上達する」等と言うつもりもありません) |

厚いグリップへの信仰、回転量への信仰

「どう打つか?」に『正解』はない (何を選ぶかは本人が決めれば良い) という前提を踏まえてですが、日本には「厚いグリップで打つほどボールの威力が上がる」「回転量を多くすべきだ」という認識が根強いと思っています。(海外の一般の方々の状況を知っている訳ではありません。すいません)

日本にはオムニコートや土コートが多いし、身長が総じて高くないので「厚いグリップで打つ」のには弾むボール、高さのあるボールへの対応という意味がある。同時に部活等における軟式テニスの影響もあるでしょう。

ベースライン後方からしっかりとスピンの効いた高さのあるボールを使い、相手を後ろに下げて攻撃させづらくする。態勢を崩して力の入らないスイングをさせる。辺り損ないの短いボールを打たせる。そんなラリーが基本になってきます。

同時に「打点は前に取れ、手前じゃダメだ」「打点でボールを押せ」等、昔から続く説明も我々がボールを打つ際の意識に強く関係していると思います。

我々がボールを打つ際のイメージ、打点におけるイメージは常に「打点で後ろからボールを押し支える」といったものじゃないでしょうか。

ボール、ラケットの持つエネルギー量を決めるは『速度』

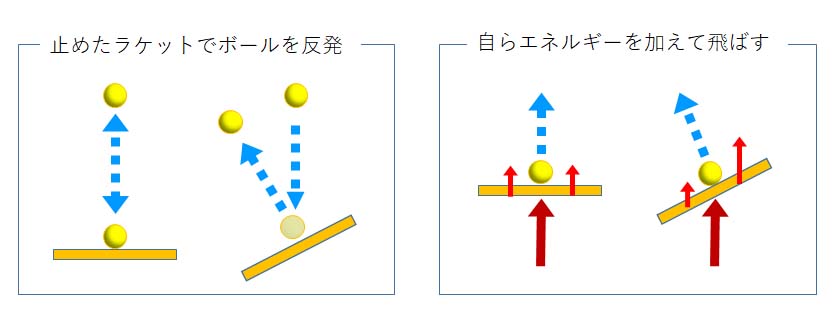

ボールを打つ際に我々が使えるエネルギーは

- 『1. 重量と速度を持って飛んでくるボールが持つエネルギーを反発させる』

- 『2. 自ら加速させたラケットが持つエネルギーをボールに伝える』

の2つ。

ボールが持つエネルギー量と使う状況から、前者はボレーで、後者はサーブで重要になり、ストロークでは状況に応じて両者を使い分ける必要があります。

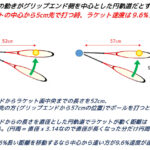

そしてラケットとボールが持つエネルギー量は『1/2 x 物体重量 x 物体速度 ^2 (2乗)』で表せるようです。

ボールを打つ際、ボールとラケット重量は固定 (ゴルフのように打つ度に交換したりしない) なので「ボールとラケットが接触するインパクト前後のラケット速度が速いほど、ボールとラケットが持つエネルギー量は大きい」と言えるでしょう。

※逆に言えば「ラケットは可能な限り重い方がラケットが持つエネルギー量が増す」という事。ラケットを軽くした際に「インパクト前後のラケット速度が変わらない」ならラケットが持つエネルギー量は減っている。

ただし、ボールやラケットが持つエネルギー量の内、我々がつけるのは一部だと思います。

※素振りをしても実際のボールを打ってもスイングは大差ない。ボールを打ったらラケットが急停止なんて事は起きない。

また、道具によるエネルギーの伝達ロスは大きな要素です。

※よく言うラケットの「飛ぶ・飛ばない」は正確にはボールに伝えるエネルギーの伝達ロスの差でしょう。人が加える以上に「ラケットがエネルギーを足してくれる」事はない。(機械式、バネ式ラケットはルール違反)

そして「うまく当たらない」事によるエネルギーの伝達ロスは「ラケット速度を上げる」以上に我々が打つボールの質にマイナスの効果を与えているのでしょう。

※物体であるラケットには慣性の法則が働く。加速させたラケットは慣性による直進性を持ち、我々が「手に握るラケットをボールに当てよう。うまく打とう」と操作を加えてしまう事が「ボールと接触する位置に向かって “勝手に” 前進していく」ラケットの特性を損ないます。ラケットが持つ慣性による直進性を損なわない動作が必要であり、左右の足の力、体重移動、身体の各部位の連動、そして適度なリラックスさ (「脱力」とか言われてもよく分からない) が重要なのだと考えます。

|  |

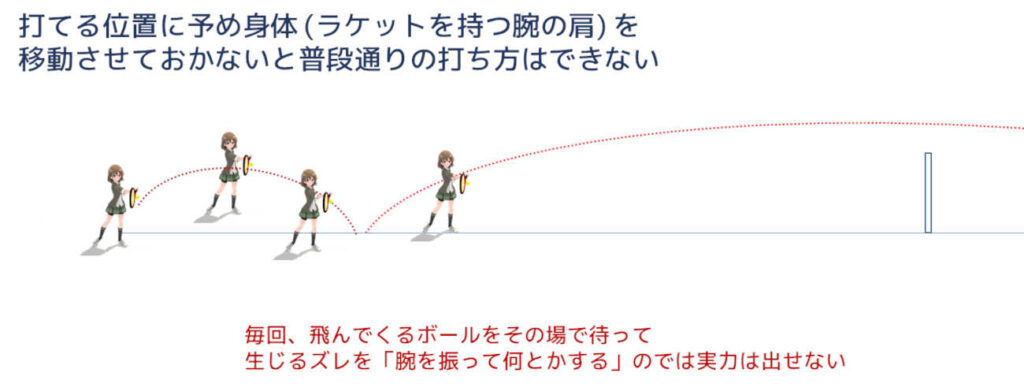

ボールを打つ位置は『ラケットを持つ腕の肩の位置』に依存

個人的に「ラケットを手に握って使う以上、我々がラケットでボールを打てる範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する」と考えています。

「ボールを打てる位置に予め移動しろ」と言われますが、最終的には ボールの位置変化 (前進・バウンド) に合わせてインパクト前後のラケットを持つ上の利き腕肩の位置を合わせていくという感じでしょう。

スイング途中でグリップを握りかえるなんて事はまずしないですから、肩に付く上腕 (肩から肘まで) を動かしてラケットを移動させる場合に「ボールを飛ばしたい方向にラケット面が自然と向く」範囲は “かなり狭い” のです。

|  |

「腕とラケットの長さ以上に遠い位置にあるボールは物理的に打てない」事で分かるように ラケットを持つ腕の肩の位置から、前後に「手前過ぎる(肩より後ろに上腕は曲がらない)」「前過ぎる」、左右に「遠すぎる」「近すぎる」ボールを打つ、或いは上手く打つのは困難 です。

|  |

だから「ボールを打とうとしている相手を観察し、判断し、予測し、準備する」事で飛んでくるボールのコース、球種を予め予測し、ボールを打てる位置に身体、より正確にはインパクト前後でラケットを握る腕の肩の位置がボールを打てる範囲に来るように位置を調整する必要があります。

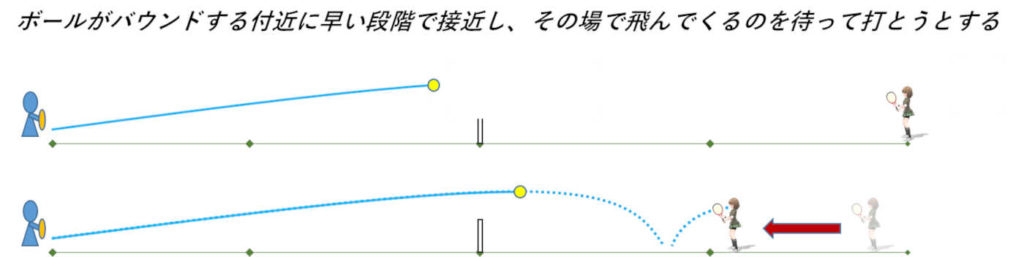

これに関して「バウンドするボールに向けて一直線に接近し、飛んでくるボールを待ち構えようとする」のは速度やバウンドが予想と違った際に「腕を動かして無理やり打つ」しかなくなるので望ましいとは言えないですね。

その人の技術関係なく「事前の準備から望む結果が得られるかの確率は決まってくる」のでしょう。

横向きと体重移動

先日、ボールを打つために準備段階としての横向きと体重移動についてブログ記事を書きました。

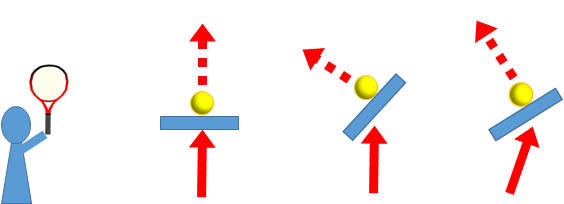

フォアハンド側ショットの特徴としての『利き腕肩の位置移動』

バックハンド側にないフォアハンド側の特徴に『利き腕肩の位置移動』があると考えています。

フォアハンド側:

横向きの準備段階で一旦後方に下げた利き腕肩の位置をインパクトに向けて移動 (前進) させていく事で左右の足や体重移動で発生した力をラケット加速に繋げやすくするのと同時に、それ自体、ラケットを持つ腕やラケットの前進 (加速) に効果を持つ。腕の各関節も身体の外側から内側に曲がりやすく、捻れやすく出来ている。

|  |

バックハンド側:

利き腕肩の位置は横向きの準備段階からインパクト前後まで身体の前側にあり変わらない。腕も外側に向けては曲がりにくい。これが「バックハンドは打ちづらい。フォアハンドは打ちやすい」という感想に繋がっていると考えられる。

|  |

正面向きのまま踏み込み、接近するのではラケット加速が出来ない

加えてボレーやリターンのように「相手の打つボールの持つエネルギーを反発させる事に重きを置く」ショットなら正面向きのまま踏み込む、ボール方向へ接近するという方法も取れますが、

長い距離を飛ばすストロークやサーブのように「ボールの持つエネルギーより自ら加速させたラケットが持つエネルギー (インパクト前後のラケット速度) が重要」であるショットでは左右の足の力、体重移動、利き腕肩の移動 (前進) を使ってインパクト前後の「腕を振る」段階までにラケットを持つ腕やラケットの加速を実現しておきたいのです。

|  |

これは「腕の力は弱いから身体全体を使って打て」と言われる通りですですが、我々は体重移動とラケットスイングに関する理解が曖昧なままである事が多い。

だと「早くボール方向に身体を向ける。正面向きになった所で打点の位置からラケットを一生懸命、腕で振ってボールを飛ばそうとする。回転をかけようとする」という事を行ってしまうと考えます。

|  |

※これも「打点で押す、打点から押す (打点で何かする、打点から何かする)」という情報の影響もあるでしょう。

横向きの状態で行う体重移動

- ラケットが持つエネルギー量を決めるインパクト前後のラケット速度

- 腕の力は弱い。「打点で」「打点から」ではなく、インパクト前後までにラケットを加速させるために左右の足の力、体重移動、利き腕の肩の位置移動 (前進) を連動させていく事

- 正面向きのままでは利き腕肩の位置移動は使えない

といった点を考えると『横向きの状態で生じる体重移動』は、より良いフォアハンドストローク (※) に重要なポイントになると考えます。

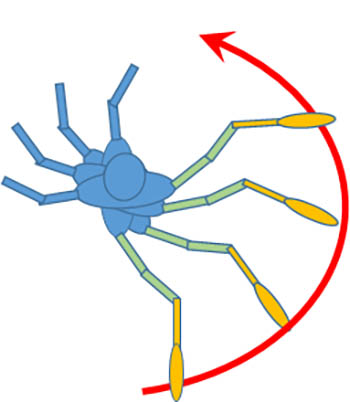

横向きの準備段階から左右のスタンスの幅で体重移動が行えるとこれだけ利き腕肩の位置、ラケットを持つ腕の位置が動きます。(当然、腕は動かしていません)

※今回はフォアハンドストロークで用いる『利き腕肩の位置移動 (前進)』がポイントになるだけで当然バックハンド側でも『横向きの状態で行う体重移動』は意味がある。バックハンドで正面向きの状態でボールを捉えるという事は利き腕肩のズレ、いわゆる「身体が開く」に繋がりますね。

慣性による直進性を得るには「まっすぐに近いスイング軌道」が必要

途中、「物体であるラケットには慣性の法則が働く。加速させたラケットは慣性による直進性を持ち、我々が「手に握るラケットをボールに当てよう。うまく打とう」と操作を加えてしまう事が「ボールと接触する位置に向かって “勝手に” 前進していく」ラケットの特性を損なう」と書きました。

|  |

「車は急に止まれない」「カーブでは速度を落とせ」の標語通り、ある程度重量を持ち、加速を得た物体は強い直進性を持ち、曲がりにくい、止まりにくいという特性を持ち、同時に「慣性による直進性を得るにはある程度、まっすぐに近い加速距離が必要」なのも分かります。(曲がりながら強い加速は出来ない)

同じような身体の使い方でも「円を描くような回転」より「まっすぐエネルギーを加えたい方向に進める」方が力を加えやすく、加える方向性も安定しやすいでしょう。

※我々が打つボールの “質” を決めるのは『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』の2つだと書きました。因みに物理的には「遠心力という力は存在しない」そうです。存在しない力である「遠心力で飛ばす」という話は『あくまでイメージ的な表現でしかない』という事でしょう。

|  |

「フォアハンドストロークは身体の回転で打つ」という話がありますが、ハンマー投げや円盤投げのように「身体の周囲をラケットがぐるっと回ってくるようなスイング」をするより「左右の足の力や横向きの状態での体重移動を使い、その後の利き腕肩の移動 (前進) に繋げる」やり方の方がエネルギー量の面でも方向性 (まっすぐ飛ばす) の面でも誰にでもやりやすいのだろうと考えます。(どんなに才能があっても基本に近い部分でわざわざ難しいやり方をする必要はない。トッププロは基本をきちんとやっているから才能がよりパフォーマンスを高めるのでは?)

|  |

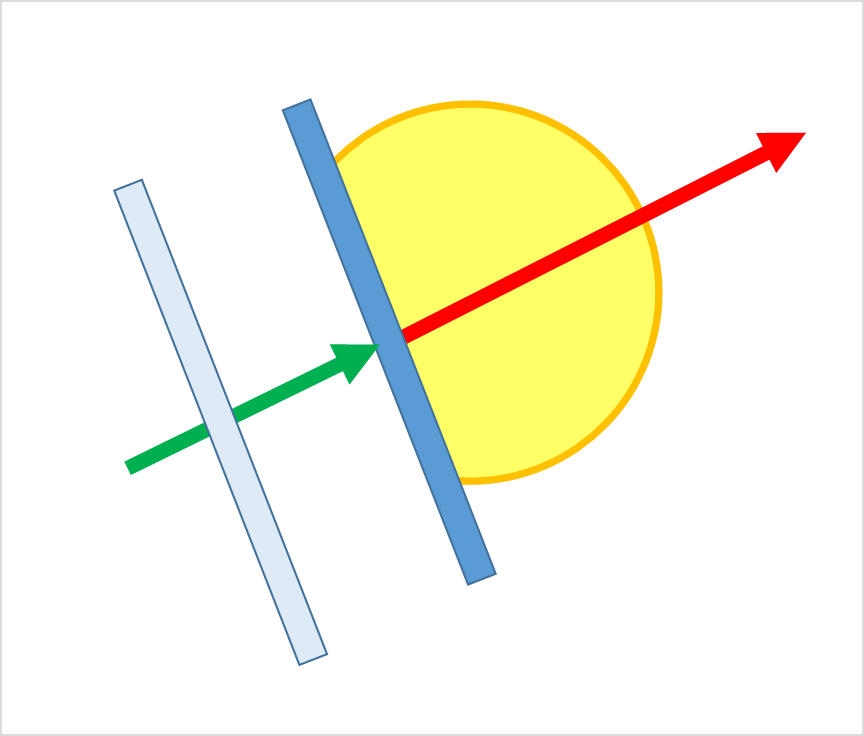

厚いグリップは打点が前。そこまで『ラケットのエネルギー』は保たれているか?

ラケットは手に握って使う。スイング途中でグリップを変える事はまず無い。身体 (腕) の構造上、ラケットを握った状態でボールを飛ばしたい方向、エネルギーを加えたい方向に自然とラケット面が向く位置はラケットを握る肩の位置から前後に変わっていきます。グリップが薄いと手前、厚いと前になりますね。(同時に薄いグリップは低い打点に対応しやすく、厚い打点は高い打点の方が打ちやすい)

|  |

『ラケットが持つエネルギー量を決めるインパクト前後のラケット速度』であると考えるなら、打点が前に遠くなるほどラケットの初期加速から時間が経過している、距離が遠くなっている可能性があるでしょう。

同時に『打点』に対する意識が強い、「打点で何かする、打点から何かする」といった認識を持っていると ボールを飛ばすエネルギー源である『インパクト前後のラケット速度』は高い状態に出来ているのか? に疑問を持ちます。

準備段階として目標方向に対して横向きを取ったとしても「(体重移動とか気にせず) 何となく正面向きになる。正面向きになるのに合わせて打点の位置にラケットを差し出していく。ボールとラケットが当たる瞬間に合わせて手や腕を動かしてラケットを振る」みたいな感じです。

|  |

それがこういった打ち方に出るのかもしれません。

|  |

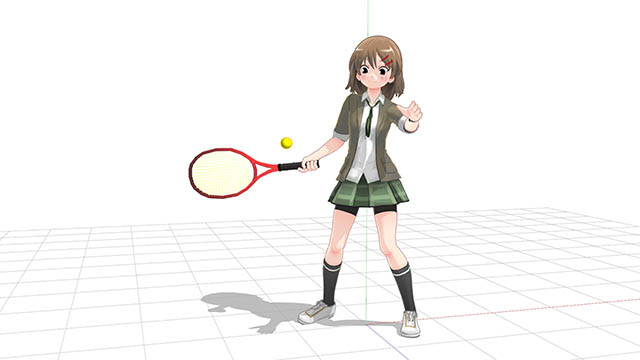

プロが見せる打ち方は「厚いグリップでも横向きを保った状態、身体に近い打点でボールを捉える工夫」では?

ここで最初の話に戻ります。

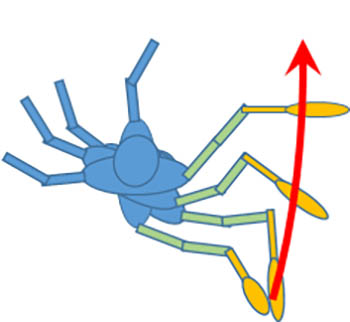

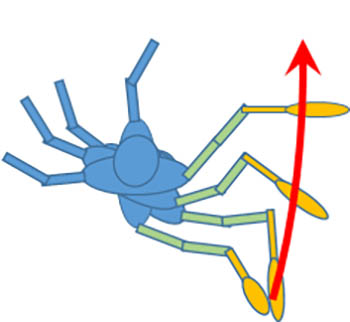

プロが見せるこのような打ち方は

- 左右の足の力、体重移動、フォアハンド側の特徴である利き腕肩の位置変化 (前進) により「インパクト前後までに」ラケットを加速させておく

- 横向きの状態における左右の足、スタンスの幅の中で体重移動を行う事により、ボールを飛ばしたい方向にまっすぐ直線的な加速段階を作る事ができる

- 左右の足と体重移動による身体の前進をその後の利き腕肩の位置変化 (前進) へ繋げやすくなる。(エネルギー量の増大とエネルギーの方向性の一致)

- 横向きが保てている段階でボールを捉えられる事で「飛ばしたい方向にまっすぐ」エネルギーを加えやすくする

- 同時に、正面向きで腕を前に伸ばした状態から腕を振るのではなく「左右の足や体重移動でラケットを強く加速させた」運動エネルギーが十分残っている段階、厚いグリップでも身体からラケットが遠くならない段階でボールを捉えられる (ラケット速度が高い = 慣性による直進性も高い)

|  |

といった点で意味があるのだろうと思います。

ジョコビッチ選手等もきっちり横向き (スタンスではなく股関節からラケットを持つ上半身まで) を作った準備から、打ち終わった後に身体が正面向きに回ってくる印象を持ちますね。グリップはかなり厚めなのですが打点が前になりすぎない。力を込められる位置でボールを捉え、まっすぐ飛ばす工夫という気がします。

あくまで個人的にですがアンディ・マレー選手のように正面向きに近い状態でテイクバックし、正面向きに近い状態の厚いグリップで打点を前に取る打ち方を見ると少しクラシカルに感じてしまいます。

何となくですがウッドラケット時代の「うまく身体を使わないとまっすぐ強く飛ばせない」頃の考え方が見直されて来ているような気がします。(当然、現代の道具の良さを活かした打ち方ですが)

チチパス選手、ズベレフ選手辺りの練習を見ていてもこの事を感じます。

Stefanos Tsitsipas | Alexander Zverev Practice (Court Level)

もちろん、ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象であり、相手ありきでルールもあるテニスというスポーツを行う以上、その場の状況によって自分が次に望む状況を作りやすくする、確率高く達成できる選択はどれか? (個々の得手不得手もある) という判断に基づくなら「打ち方は何でも良い」と思います

(この判断に基づかず「何となく」や「打ちたいから」或いは「何も考えない」で決めるのは✕)

コーチや専門家でもない私が「こうやって打つべきだ」等と言うのは筋違いですし、あくまで自分のテニス上達のために「理屈から考えるとこういう事が言えるのかも」と考えているだけである点はご了承ください。