※私は専門家でもコーチでもありません。『ボールの打ち方』を説明する立場に無い。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。私は「自身のテニスを上達させるのは結局自分自身、コーチや周りの人達ではない」と考えています。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。まずは普段からテニスを見ているコーチにご相談される方が絶対に良いです。なにかしら試される場合でも怪我等なさらないようご注意ください。

ボールにエネルギーを加える方法は “何でも” 良い

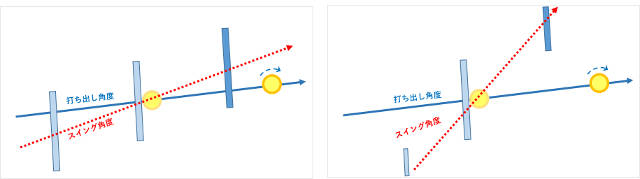

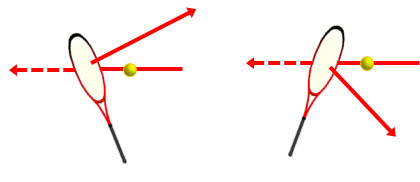

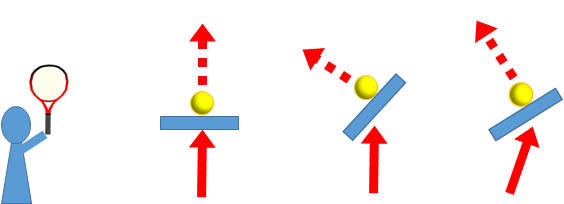

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象であり、我々が打つボールの質を決めるのは『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』だと考えています。

「真下を向いたインパクト面からボールが真上に飛ぶ」「時速100kmで進むラケットから時速200kmのボールが飛んでいく」なんて事は起きません。

世界的なトッププロも始めたばかりの初心者も同じ理屈 (物理法則) の元でテニスをプレーしています。

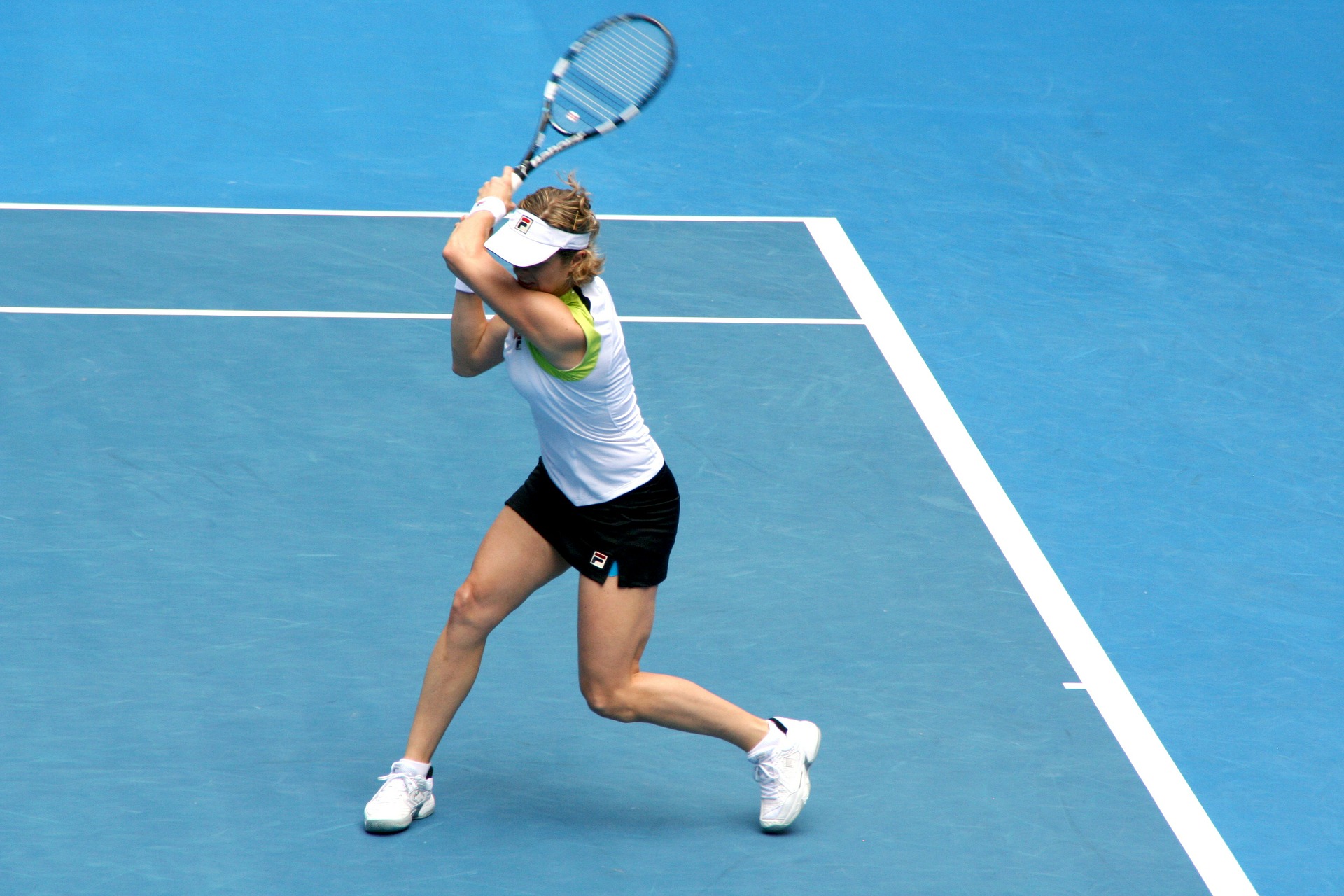

moerschyによるPixabayからの画像 |  Photo by Miguel Teirlinck on Unsplash |

「具体的な根拠 (何故、ボールはそう飛んで行くのか、いったのか) を持たないまま、”とにかく” ボールを打ちたがる。何となくボールを打っているまま」では継続的で効果的な上達は難しそう。

|  |

よくある「打ち方が正しい、間違っている」という話とは別に、

相手ありきのスポーツであるテニスにおいて「次に相手にどういう返球をさせるか、望む結果を生む選択肢として実現の確率が高い選択を選ぶ (戦略上、相手にプレッシャーをかけるべく「少し確率が低い」選択をする事もある)」のなら、ボールにエネルギーを加える方法は正直「何でも良い」

と思います。

目的に合う選択肢ならストロークでもボレーでもスイングボレーでもスマッシュでも良い。フォアでもバックでも構わないでしょう。

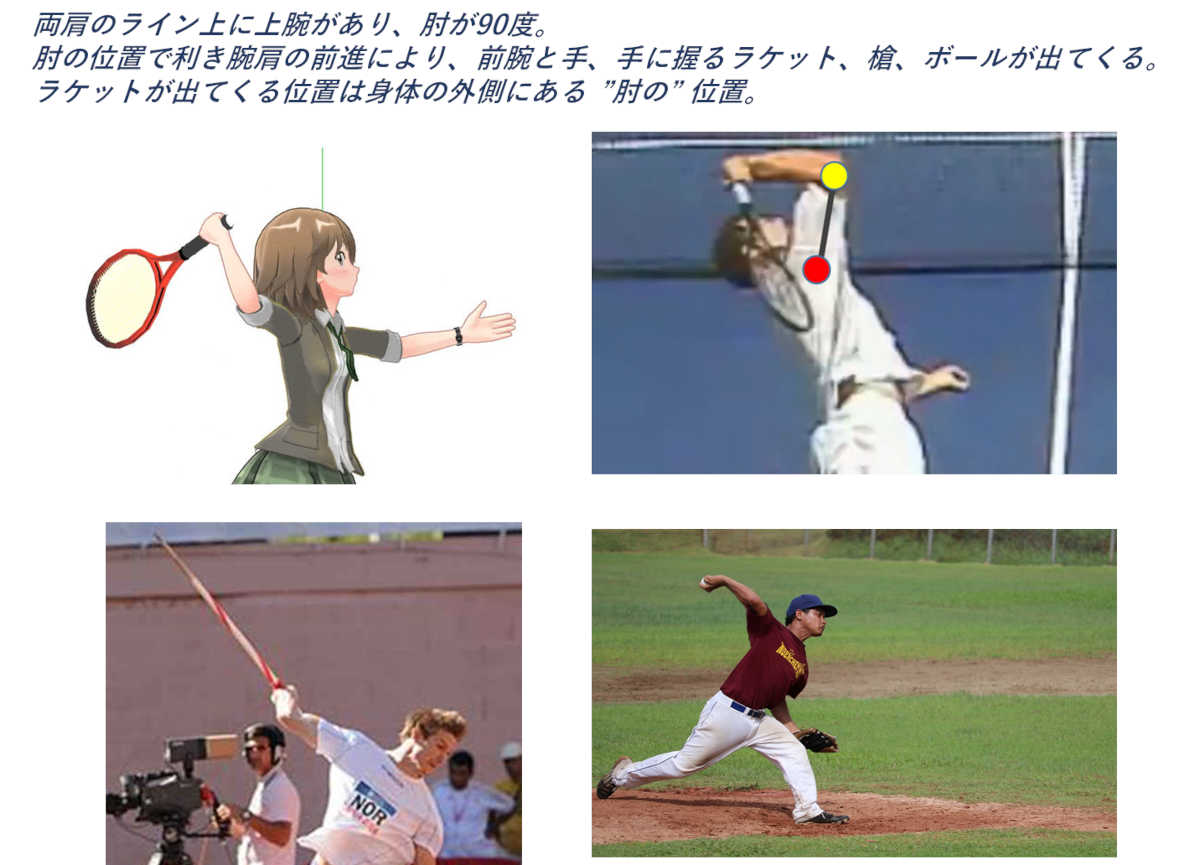

サーブを打つ際のこういう要素をよく見る

繰り返しますがボールにエネルギーを加える方法は正直「何でも良い」と思います。

トッププロに対して「A選手の打ち方は正しくてB選手の打ち方は間違いだ」等と言っても我々がA選手のテニスが出来る訳ではないし、B選手の実績を抜ける訳でもないですね。(世界No.1ですら同等かそれ以上の立ち位置で『否定』するのがネットの世界ですね)

(撮影した自分の映像含めて) 様々な動作を見て「どういう動きをすれば再現性高く、確率高く、望む結果を生む条件 (インパクト前後) を作れるか」を考え、調べ、認識する。実行できるようになりたいです。

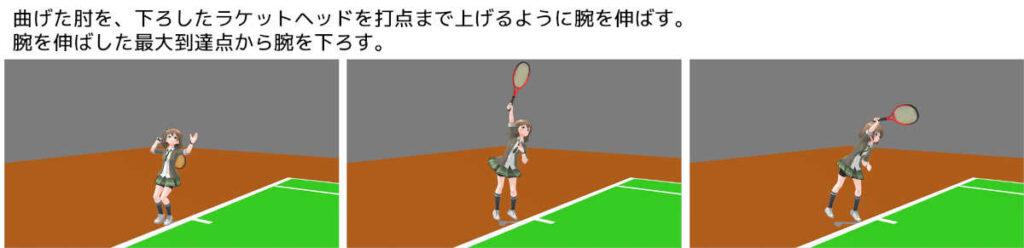

よく見られるサーブ動作の要素

これら (方法は何でも良い) を踏まえた上で、ですが、我々が持つサーブに対するイメージもあり、次のような要素が「サーブを打つ」際によく見られると考えています。

1. まず「正面を向いて」から打つ動作を始めようとする

2. 肘から腕を上げ、腕を上に伸ばす

3. 腕を伸ばした状態からラケットごと腕を下ろす

後、こういうものも

4. 「握りを緩める」等してラケットヘッドを意図的に落とす

まとめて表現するとこういう感じ。(あくまで個人の考えです)

一見、良さそうに見えますが「ラケットヘッドを落とす、正面を向く、ラケットヘッドと腕を真上に上げる、頂点から振り下ろす」といった要素は下記のように含まれています。

スローにするとこうなります。

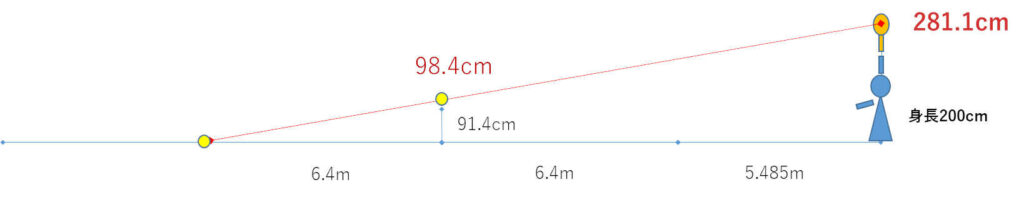

「高い打点で打つとサーブが入る」という話

仮に、ベースライン中央付近からセンター to センター、ネットの最低部を通すサーブを打つとしても「身長2mあっても無回転のサーブを入れるのはまず不可能」だと考えられます。打点から計算されるネット通過時の高さはネットの上10cm程の幅を「必ず」通過するシビアさ。

身長180cmの方が毎回20cmジャンプしつつこの精度で打ち続けるのは無理でしょう。積極的に「回転をかけない」という意味で使う「フラットサーブを打つ」は、自分ではコントロールしようがない重力や空気抵抗頼りの選択でしかないと考えます。

「サーブの基本はフラットサーブ」と言われますが同じくベースライン付近から同じフォア側で打つストロークは「打つだけで自然とトップスピンがかかる打ち方」が基本と言われます。

打点の高さが違う?

身長2mでも無回転では入らないならサーブも「自然と回転がかかる打ち方」が出来る所がスタートラインなのではないのかと思っています。(自然と回転がかかる打ち方が出来てない状態は未習得という事?)

では、何のために「両足が地面から離れた不安定で力が入らない (慣性の法則、作用反作用の法則) 状態」である「高くジャンプした状態で打つ、腕を上げた最大到達点で打つ」という事を最大の目標にしているのか? という事ですね。

そこには「サーブはこうやって打つものだ」と言われた通りに実行する事を重視する、思い込みがあるように感じるのです。

高い位置から振り下ろす動作を考える

「高い位置でボールを捉えよう」と考えれば、ラケットを持つ手を上げ、腕は上に伸びた状態になるのは自然な事なのでしょう。

ラケットが持つエネルギー量を決めるのは重さと速度

ラケット及びボールが持つエネルギー量は『1/2 x 物体重量 x 物体速度 ^2 (2乗)』で計算されるようです。ボールの打つ際のボール、ラケットの重量は固定ですから「ボール速度、ラケット速度が速いほどボール、ラケットが持つエネルギー量は大きい」という事ですね。

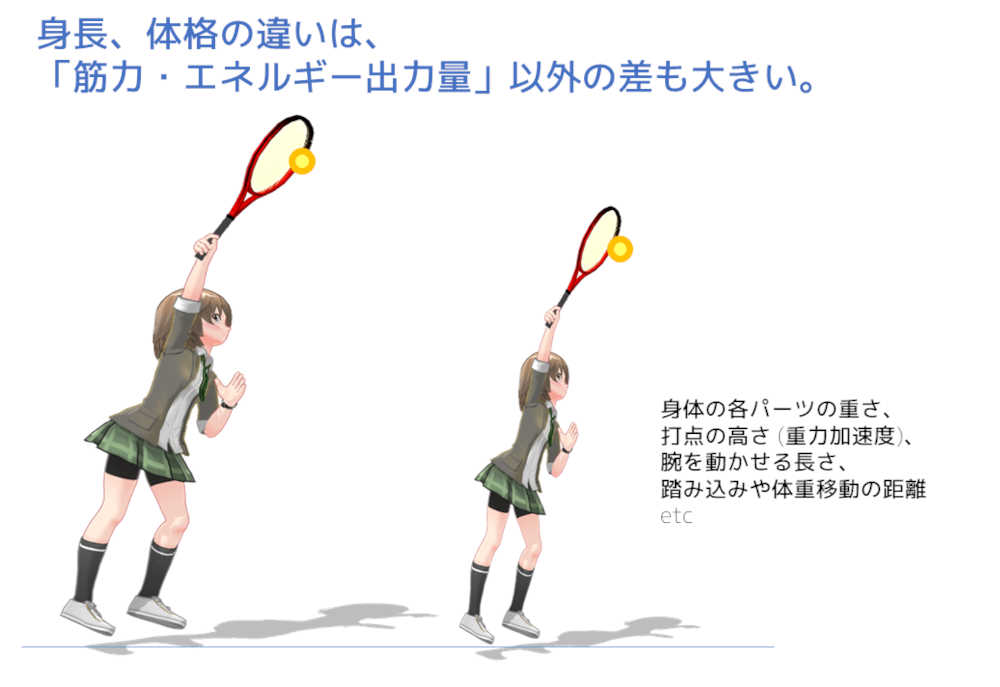

体格差は『力が強い』だけではない

仮に身長200cm (2m) の方と身長150cmの方が同じ300gのラケットを使ってボールを打つとしても、身長2mの方のほうが、体重もあるでしょうし、恐らく筋力も高い、ラケットを持つ腕も “より重い” でしょうし、肩支点で腕を動かせる “長さ” も長い、より高い所からラケットを下ろせるので “重力加速度” も高まるといった事が言えるでしょう。

プロ野球の外国人選手に対する「身体が大きいから、力が強いからホームランが打てる」という意見が言葉足らずなのが分かります。(体格が大きい事で様々な利点があるのは変わらない)

逆に170cm前後でもホームランを量産する選手は「インパクト前後のバット速度が速い、バットが重い、エネルギーを伝えるための当て方が上手い」のでしょう。

ボールが飛び回転がかかる理屈は共通なのでテニスでも同じ事が言えるでしょう。

相手ありきの状況、打つ目的に合うなら「サーブの打ち方は何でも良い」と思いますが、身長190cm超の体格が大きなプロ達がやっている「高い打点から打ち下ろすような打ち方」が自分に合っているかはしっかりと考えたいです。

プロの「高い打点から腕を振り下ろす」ようなサーブは足や身体による加速ありき

トッププロが見せる「高い位置から振り下ろすように見える」サーブは、確かに打点を高めに取っているのかもしれませんが「打点が高い」「上げた腕を振り下ろす」という部分だけに注目してしまうと「(強いエネルギーを生み出せない) 腕の動きに頼る事になる」と考えます。

下動画のキリオス選手を見ても「身体全体を使って前に向けてエネルギーを発生させている」印象ですし、クイック気味のトスを使い「打つ直前までジャンプしない」のが分かります。

Every Nick Kyrgios Ace | Australian Open 2020

こういう「ジャンプしてから腕を振る」手法ではないのだと思うのです。

|  |

運動の第3法則 (作用反作用の法則) により、力を加えようとする時、同じ力で自分も押し変えされます。

その反動を抑えるために「腕を使ってエネルギーを加えようとする際は、左右の足で地面を踏み、地面からの『反力』を得て、反動を抑え、体勢・姿勢を制御する」と思います。足が着いていない自由落下中に「腕で強く押す」等はまぁ無理です。

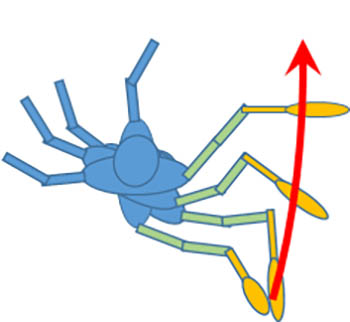

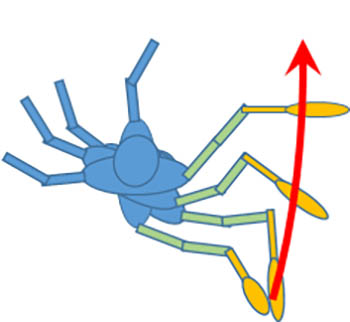

また、次に述べていきますが、プロがサーブを打つ様子を見ても、上腕 (肩から肘まで)、肘、前腕 (肘から手首まで) は「利き腕の肩よりも外側で振られる」のを感じます。身体と腕はこういう位置関係で使っていないのです。

ラケットを持つ前腕や肘が身体の右側 (左側) にあり、動いていく意味

サーブを打つ際、「トロフィーポーズで身体を撚る、捻る」という点が強調される事があります。

でも、プロのサーブを見ると手に握るラケットは利き腕側である身体の右側 (左側) でボールに向けてまっすぐ進んでいく のに気づきます。「身体の周りをぐるっと」等ではないのです。(もちろんプロでも打ち方は様々。どれが正解という話ではないです)

|  |

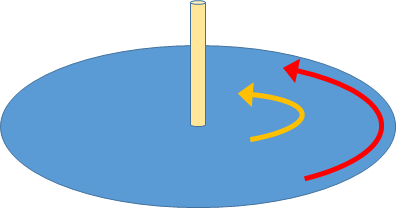

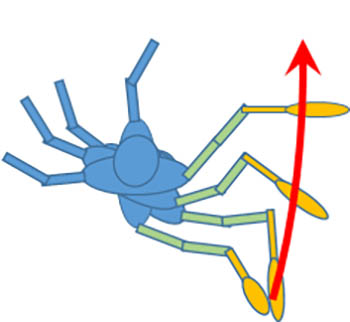

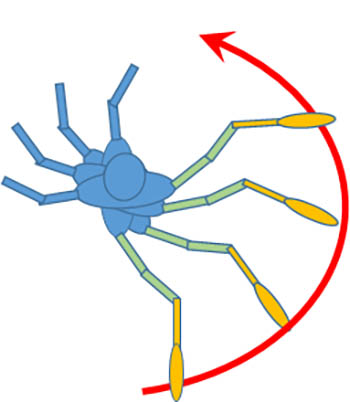

物体には慣性の法則が働く

物体であるラケットには慣性の法則 (運動の第一法則) が働きます。

電車の急停車、急発進でおなじみの「止まった物体はその場に留まり続けようとし、進む物体はその直進運動をし続けようとする」特性の事ですね。

グリップ側から手に引かれるラケット、慣性の法則でその場に留まろうとするヘッド側、留まろうとする力と引く力は釣り合い、引く力の方が強いからヘッド側は進む方向の真後ろから “後方に引っ張りながら” 追従していきます。

|  |

300gほどあるラケットの重さも運動エネルギーに関係します。

加速したラケットは「車は急に止まれない」「カーブでは速度を落とせ」の標語通り、慣性による直進性を持ち、まっすぐボールに向かっていき、当たった後も前進を続ける。強くラケットを加速せるほど慣性の力も強まる。この特性を安定したスイング、再現性の高いインパクトを得るのに使いたいです。

手や腕で毎度「ラケットをボールに当てようとする」よりはるかに安定するでしょう。

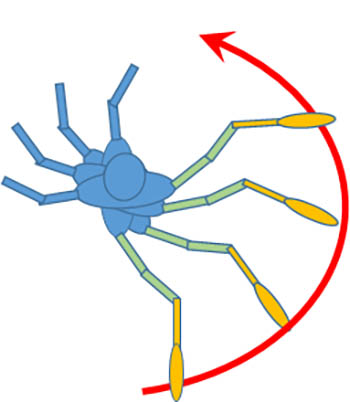

中心から遠い方が速度は速い

中心を軸とした回転運動を考えた場合、“同じ時間” で “同じ角度” 回転するなら中心から遠い位置にある方が「速い」です。(おなじみ『距離 = 速さ x 時間』の公式。同じ時間でより長い距離を移動するなら当然速度が速い)

横向きでトスした後、身体をボール方向、エネルギーを加える方向に向けつつ腕を振る。その際、上腕 (肩から肘) が肩の上、頭に近い位置にあるよりも、肘が肩よりも外側にある状態の方が「腕や手に握るラケットの速度は速い」といった事が考えられると思います。

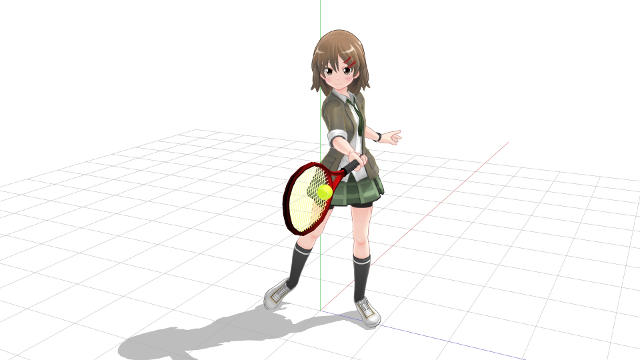

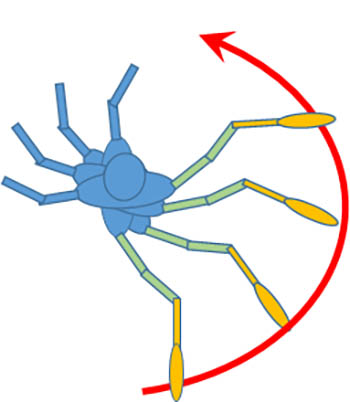

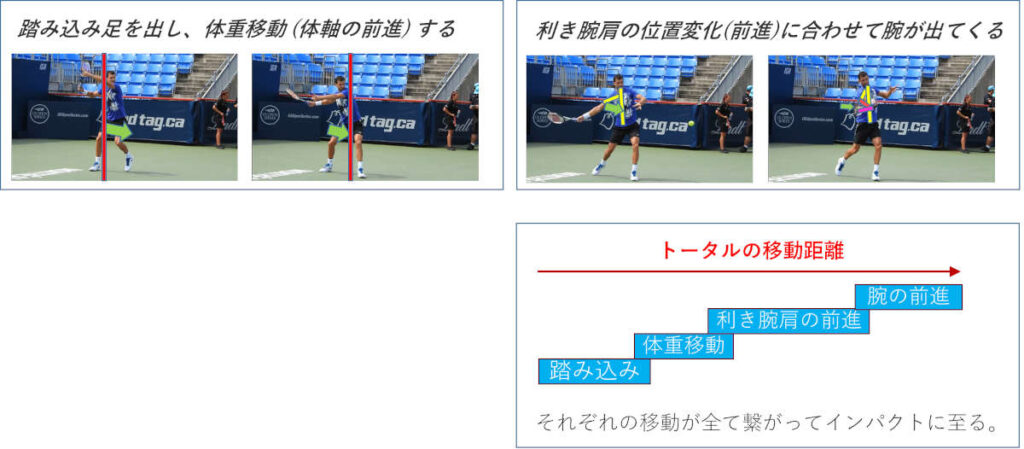

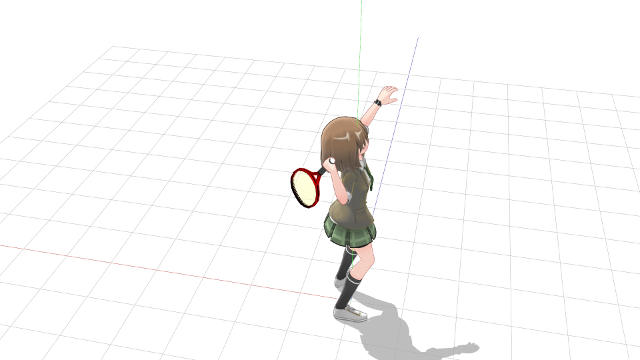

回転で打つ訳ではない。フォアハンド側の特徴である『利き腕肩の位置変化・前進』

「フォアハンドは身体の回転で打つのがポイントだ」という話がありますが、その「回転で打つ」は円盤投げ、ハンマー投げのような動作を指してはいないでしょう。

個人的にですが、バックハンド側にないフォアハンド側の特徴に『利き腕肩の位置移動・前進』があると考えています。これは、横向きの準備段階で一旦後方に下げた “利き腕肩の位置を” インパクトに向けて移動 (前進) させていく動きです。

|  |

※バックハンド側は、横向きの準備段階からインパクト前後まで利き腕肩の位置は身体の前側にあり変わらない。

|  |

個人的には一般的な表現にある「身体の回転」というより「利き腕肩の位置変化、前進」と考えたいです。

|  |

上のフェデラー選手のフォアハンドは体重移動に合わせて利き腕肩が出てきていますね。利き腕肩の位置が変わると「腕を動かす事なく」腕や手に持つラケットも前進していくのが分かります。

同時に「左右の肩の位置を入れ替える」という表現がありますが、それだけだと「前へエネルギーを加える」という目的、要素が弱い。そこに左右の足の力、下半身の力、体重移動等による「身体の前進」が加わる事が重要になってくると考えています。全て動作として繋がっている感じです。

| 身体の中心を軸に回転、 左右の肩の位置が入れ分かる感じ | 左と全く同じ動きに 身体の前進を加えた動作 |

|  |

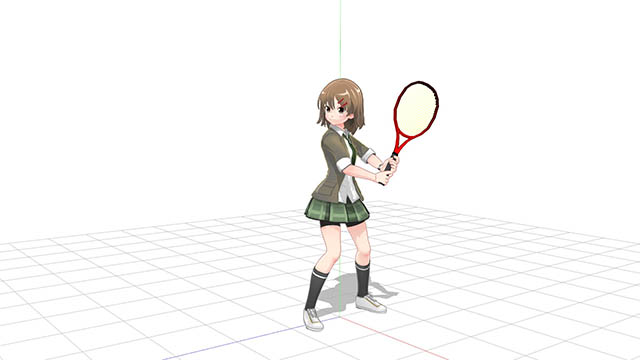

サーブは腕を縦に振るから身体の右側 (左側) でまっすぐ加速させる方が良い

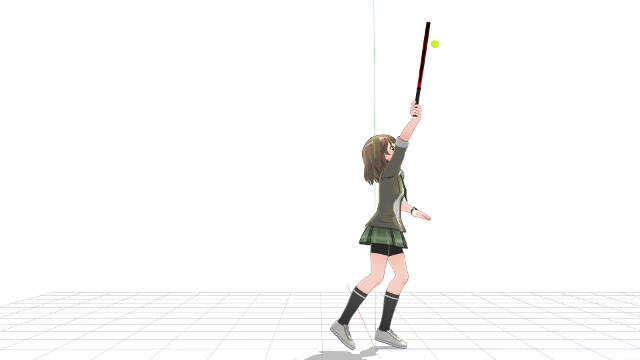

頭よりも高い位置で打つため、サーブ、スマッシュはラケットを上げ、腕を縦に動かすようにしてボールを打ちますね。

述べたように「身体の回転で打て」と言われるストロークでも「ぐるぐる回りながら打つ」訳ではないし、ラケットに働く慣性の法則、慣性による直進性を使って安定した加速、再現性に高いインパクトを行うなら、サーブでも「利き腕側である身体の右側 (左側) でまっすぐ強くラケットを加速させる」事が望ましいと考えます。

身体を捻って (捻って) 手に握るラケットが身体の右側 (左側) に出てくるまでの時間、区間が効果的な加速で考えれば『無駄』に感じます。(きっかけや感覚面から使うのはOK。でもラケット加速に影響する使い方になるのはマイナス)

|  |

腕が肩より外側、身体の右側 (左側) でまっすぐ振られる様子

インパクトまでの加速距離、加速区間を確保し、「腕を振る」以前に加速を完了させる

前腕・肘をボールに寄せていく直感的な意識、操作

もうひとつ 「サーブを打つ」際によく見られると思う要素の例として上げたいのが「前腕・肘をボールに寄せていく」動きですね。 こういった動作です。

テニスにおいてラケットは手に握って使うものですし、自分が打つべきボールを目の前にした際、或いは咄嗟に余裕が無い場面で「手っ取り早く、ラケットを持って手や腕をボールに近づけて当てよう、ボールを飛ばそう」とする意識、行動は自然なものかもしれません。

サーブ、スマッシュは「腕を縦に動かす」要素が強いので「身体の回転」と「スイング方向」が水平方向で一致するストロークよりも「足や身体は止まって腕だけでボールを打つ」傾向が増すでしょう。

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象なので、テニスにおける目的に合うならボールにエネルギーを加える方法は正直「何でも良い」と思います。

「手や腕でラケットを動かしてボールにエネルギーを加える、回転をかける」のもひとつの手法です。ラケットは手に握って使うし、手や腕が動く際の繊細さはテニスでも不可欠なものでしょう。

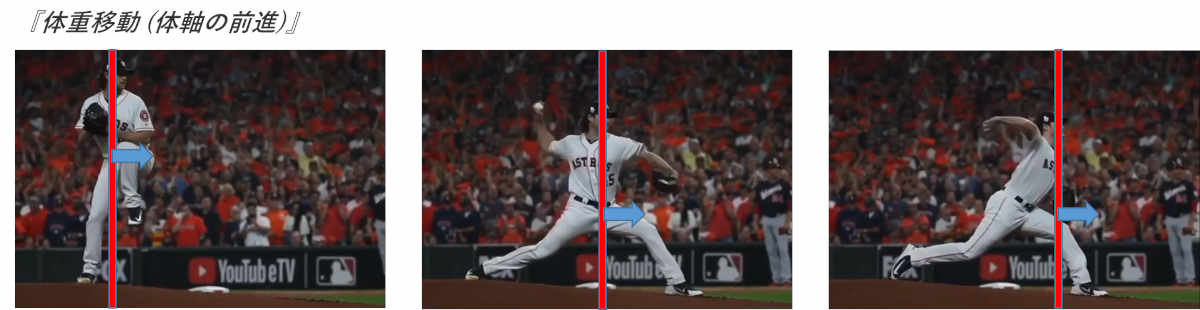

足の力、下半身の力、体重移動等を使うという事

ただ、それだけではないのは皆、分かっていると思います。

「腕の力は弱いから身体全体を使って打て。体重移動を使え」という話は多くの方が知っている訳ですし、「足や身体の力を使う方が大きなエネルギーを発生できるのだろうな」という認識もあるでしょう。

プロ等が「左右の足の力、下半身の力、体重移動を使ってボールを飛ばしている様子」を何度も映像で見ていると思います。

|  |  |

慣性による直進性を得るためにもラケットは出来るだけまっすぐ加速させたい。準備位置、振り始めの位置の関係で身体の右側 (左側) にラケットが出てくるまでの時間、区間が『無駄 (きっかけや感覚面から使うのは否定しない。でも加速に影響するのはマイナス))』と書きましたが、

|  |

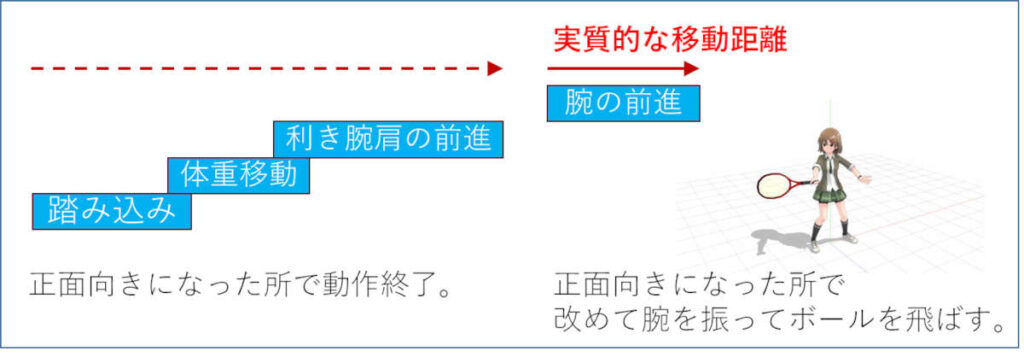

まず「正面を向いて」から打つ動作を始めようとする という話で、正面向きになった所から「腕を振る」のでは左右の足や下半身、体重移動の力、エネルギーを使えない。「腕の振り」以前に『左右の足や下半身、体重移動等を使って』身体を加速させておきたいのです。

|  |

左右の足の力、下半身の力、体重移動と続けた動きをフォアハンド側の特徴である利き腕肩の位置変化・前進に繋げ、「腕を振る」以前に身体を加速させておく。長いまっすぐな加速距離も取れます。

踏み込みや体重移動を使っていて「動作して途切れて」しまい、結局「正面向きになってから腕を振る」のでは勿体ない。そもそも「まず正面を向く」を重視し、足や下半身の力を活かせてない場合もあります。運動効果が途切れてしまう感じですね。加速距離も短く弱くなります。

腕を振る vs 踏み込みや体重をしてから腕を振る

例え話ですが、同じ『丸太』でも「その場で倒れる」のと「台車に乗って進んできた後に倒れる」のでは丸太が持つエネルギーの量が違うのは想像が付きます。

台車に乗った丸太は「倒れる前に位置を移動し、速度・エネルギーを持っている」という事。前進する丸太には慣性による直進性が働き、電車の急ブレーキのように勢いを持って倒れるかもしれません。

| a. 立てた丸太が倒れる | b. 台車に乗って進んできた後に倒れる |

|  |

「高い位置でボールを捉えよう」とラケットを持つ手を上げ、腕は上に伸びた状態をサーブにおけるインパウとのイメージと考えるとしても、

先程の丸太の例のように「ラケットや腕を上げた所から下ろす」のと「踏み込みや体重移動でラケットを持つ腕の方肩の位置を前進させた後に腕を上げて下ろす」のでは腕や手に握るラケットが持つエネルギー量が違うのも想像が付きます。

「腕を振る」でもボールは飛ばせますが、足や下半身、身体本体の動きと「ラケットを振る」動きとの連動が自分が打てる「より良い」サーブのために必要な理解なのだろうと考えます。

| a. 腕を上げた所から下ろす | b. 踏み込みや体重移動で ラケットを持つ肩の位置を 前進させた後に腕を上げて下ろす |

|  |

|  |

強い加速に負けない、エネルギーをロスしない身体の機能を使った工夫

「腕の力は弱いからか身体全体を使って打て」の話通り、左右の足、下半身、身体本体の力を使う事で我々の身体は強く加速していきます。

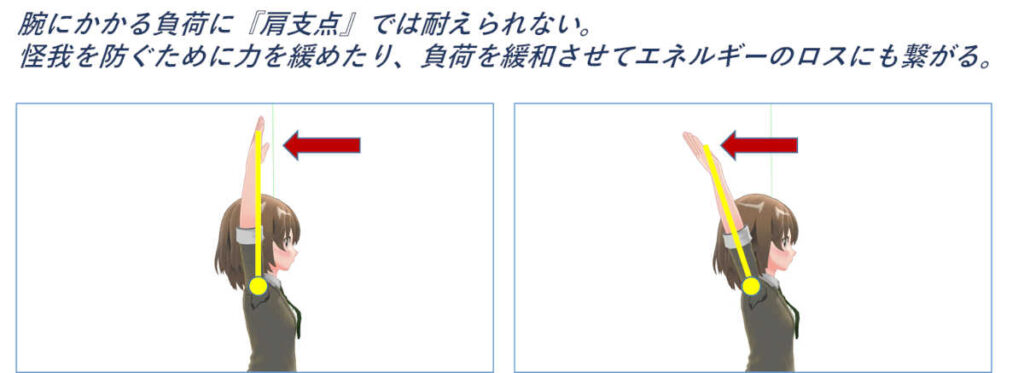

ただ、それらの動作で生まれたエネルギーを最終的にボールに伝えなければならず、そのために各部の運動の連動を使う訳ですが、我々が持つ「怪我を防ぐために身体の機能や仕組みを使う」という行動がエネルギー伝達に際してマイナスに働く事も考慮したいです。

言われる『肘の角度』は『形』ではない

サーブのトロフィーポーズで「ラケットを持つ腕の肘を90度、脇 (身体と上腕) を90度、上腕と胸は180度」等と言われるのを聞いたことがあるかもしれません。

でも、これは『形』を再現する話ではないと思うのです。「効果的なサーブを打つために身体の仕組みを使うもの」であり、「それが動作に反映されなければ意味がない」でしょう。

肩の関節は背中側には曲がらないです。

両肩のラインに上腕、肘を位置させる事は、関節の組み合わせや曲がる方向が決まっている事、身体の仕組みを利用して運動時のエネルギーロスを抑える、運動効果を上げる工夫だと考えます。

仮に 肘が肩のラインよりも上に上がった状態、上腕が肩の上、頭に近い位置にある状態では、スイングの負荷に腕が耐えられない。エネルギーロス、速度が上げられない事に繋がりそうなのは想像が付きますね。

これはピッチャーの投球、やり投げの投てき動作にも共通する要素だと思います。

ラケットを背中側に落とす、背中でグルっと回す

怪我等を防ぐために我々は無意識に「身体の負担にかからない使い方」をします。

サーブで「ラケットを背中側に落とす (≒ それがラケットダウンだ)」という話。そして「ラケットで背中をかく」という表現を使い背中側でラケットをグルっと回してからその勢いでラケットを上に引き上げていこうという動きも見られますね。

|  |

「ボールにエネルギーを加える方法は何でも良い」ので打ち方に正解も間違いもありません。でも「身体の右側 (左側) でラケットを出来るだけまっすぐ加速させる」という点ではマイナスでしょうし、

|  |

肘の角度、上腕・肘が両肩のライン上にある事が足や下半身の力を「腕を振る」段階まで繋がる役割を持つ利き腕肩の位置変化・前進に意味を持つであろう事は述べた通りです。

腕を上げない

「腕を振る」段階までに、左右の足の力、下半身の力、体重移動を使って身体を前進させ、その動き、エネルギーを『利き腕方の位置移動・前進』を使って腕の動きに伝える、連動させる。

全ては「前へ」エネルギーを発生させる、エネルギーを加える事を目的とした動作ですし、上腕や肘の位置、角度が加速で得たエネルギーの損失を防ぐ工夫だろうと書きました。

これらに「2. 肘から腕を上げ、腕を上に伸ばす」動作を加える事は一連の操作の目的から反れると思うのです。

トロフィーポーズ段階で肘は両肩のライン上にあり、利き腕肩の位置変化・前進で上腕・肘の位置は前進していきます。

上腕・肘を肩のラインよりも上に上げなくて、両肩のラインを傾ければ見た目上、上腕・肘の位置は上がります。

加速させたラケットに働く慣性による直進性を利用してボールとのインパクト位置に前進していくラケットに合わせて “自然と” 腕が伸びていくにしても、

これらラケット加速に対する身体の工夫を用いる場合は、下図のような「腕を上げる、腕を伸ばす」要素は省いた方がよいのかなと思います。

|

インパクトまでの加速距離を確保し、ロスの少ない姿勢・体勢で、身体の力を使い強く加速させていく

「打点から腕を振ってボールを飛ばす」のでは大きなエネルギーを発生しづらく、大きなエネルギーが発生できない、動く距離が長く取れない事で慣性による直進性も比較的得られにくい。

「腕を振る」段階以前に左右の足の力、下半身の力、体重移動、踏み込み等を使って身体の位置、ラケットを持つ腕の肩の位置を移動・前進させるなら、それにより身体が動く距離、区間が加速距離に加わると考えるべきでしょう。

ラケットをボールに当てたいばかりに、正面向きになった後に「腕を振る・振り下ろす」距離、区間だけに集中してしまうと効果的な動作から遠ざかってしまいそうです。

|  |

同じ「正面向きなる」動作に見えても「正面向きになってから腕を振る」のと「腕を振る段階まで足や下半身の力を使って加速動作を完了させている」のではインパクトまでの距離が持つ意味が大きく違ってくるでしょう。

キリオス選手の例で述べましたが「身体全体を使って前に向けてエネルギーを発生させている」、クイック気味のトスを使い「打つ直前までジャンプしない」等がその例だと思います。

サーブについて深く考える事がなかった昔は「大きな動作でダイナミックな打ち方だなぁ」といった印象しかなかったサンプラスさんやエドバーグさんのサーブ。

|  |

今、思うと「現代よりもエネルギーの伝達ロスが大きい (飛ばない) ラケットやストリングス。身体の仕組みや動作を使って最大限ラケットを加速させ、動作による伝達ロスが小さい打ち方になるか」を考えた結果だったのかなと考えています。

今回考えたような要素 (左右の足や下半身、体重移動による「腕を振る」以前の加速、身体全体で「前へ」エネルギーを発生される、上腕・肘の位置と使い方、「ジャンプしてから加速動作をする」は無し、身体の右側(左側)でラケットをまっすぐ加速させ、まっすぐ振る) が全て含まれているように思えますね。

冒頭に上げた気になる要素を含んだ動作図

現代よりもスポーツ科学が進んでいない時代の工夫。「昔のテニスだ」と断ずるのは勿体ないのでしょうね。

もちろん ボールにエネルギーを加える方法は「何でも良い」。何が正解かもその人次第。自身のサーブ動作は自身で考え、自分が打てる「より良いサーブ」を目指せれれば良いと思います。

- 関連記事:サーブ、前に大きく振っていく身体の使い方について考える (テニス)

- 関連記事:サーブの説明がラケットワークの話に終始してしまう現状 [前編] (テニス)

- 関連記事:サーブの説明がラケットワークの話に終始してしまう現状 [後編] (テニス)