ボールを打つラケットの高さは何に依存するのか?

今回は、

インパクト前後のラケットの位置や高さを決める要素は何だろう?

という事についてです。

これには「ラケットを握る手をボールに近づけていく事でラケット面とボールを接触させる、当てて飛ばすのだから『手や腕による操作』だろう」という考え方ができますね。

この点、個人的には「インパクト前後のラケットの位置や高さを決める要素には、テイクバック時、準備時のラケットを握るグリップの位置、高さがある」と考えています。

今回はこの点について書いてみようと思っています。

私はテニスの専門家でもコーチでも無い、自身のテニス上達のために色々考えている一テニス好きです。会ったことも自分のテニスを見せたこともない者の話を鵜呑みにするのは危険です。普段から自分のテニスを見ているコーチにまず相談すべきでしょう。個人の感覚やイメージではなく、根拠を示して話を進めるように気をつけておりますが、理解や解釈は読まれる方にお任せするしかありません。沢山ある情報の一つ。見たままではなく、必ずご自身の理解や取り組みの中でお試しいただき、同時に怪我等なされないようご注意いただければと思います。

打つボールは毎回違うから

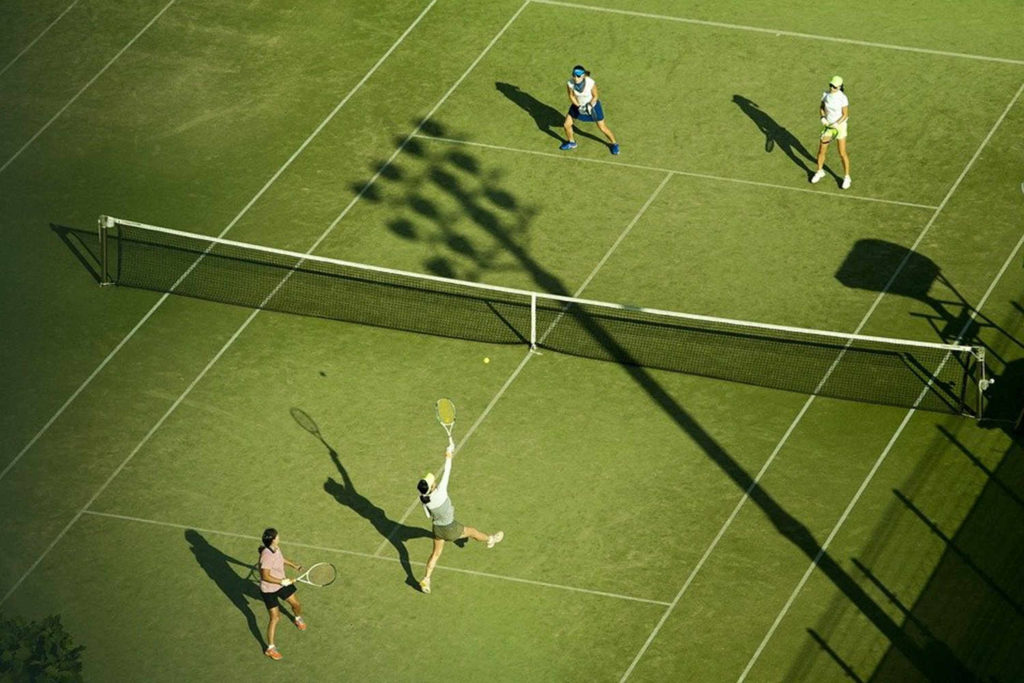

テニスにはルールがあり、ルールがあるからゲームが成立します。

コートの大きさ、ボールの規格、打ったボールは相手コートのラインが示す既定の範囲内に1バウンドさせる必要があります。

結果、毎回、我々が打つべきボールの質 (速度、コース、球種、弾み方、失速度合い) は違い、ボールを打つには予め移動する、都度、打ち方を工夫しないとプレーの安定性、平均値が上がって来ないです。

ルールが違うので「バッターボックス内でホームベース目掛けて飛んでくるボールを待ち構えて打つ」野球のようには行きません。

自分は何とテニスをしているのか?

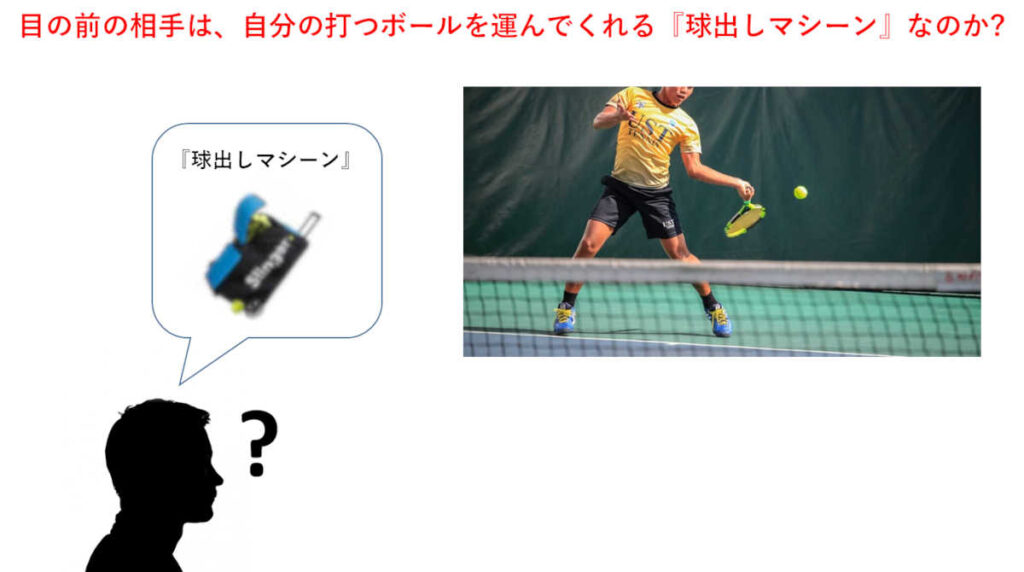

テニス練習の定番である『球出し』練習は、自身の『ボールの打ち方』を確認する練習が故にそれ以外の “テニス的な” 要素が省かれています。

自分の好きなタイミングで、自分が打ちたい打ち方で、自分が打ちたいボールが打てる。打つ事に慣れさえすればとても心地よいですし、ずっと『球出し』のボールを打ち続けたいと思う。繰り返し打ち続けるのがテニスの練習だと思う方も居られるでしょう。

でも、テニスは相手ありきのスポーツです。素振りや壁打ち等はあるものの、相手がいなければ試合 (ゲーム) が出来ません。

先の球出しの例で言えば、「バッティングセンターでボールを打ち続ける練習」と「実際にピッチャーが投げるボール、ピッチャーとキャッチャーが「打たせまい」と配球を工夫する、試合の状況、「1アウト、1塁だから進塁打を打ってランナーを進めないと」と考えながらボールを打つ状況」は “同じではない” です。どちらが「野球をやっている」と言えるかと考えれば本質的な意味では後者だろうと思います。

|  |

スターテニスアカデミーさんの下記動画で、鈴木貴男さんは「あなたはボールとテニスをしているのですか? 僕は相手とテニスをしていますけど」と問われますが、指導相手の川又智菜美さんはその意味が分からないようです。

テニススクールではよく「(自分が打たれたくないから) 互いに相手のフォア側に緩いボールを打つ」といった忖度が見られ、これを「相手の打ちやすいボールを打っている」と思いがちですが、個人的には『球出し』同様に「打てるボールを打ったから後は勝手に自分で打ってね」という相手任せな行動だと思っています。違いが分かるでしょうか?

例えばどの位の軌道でどの位の速度、どこにバウンドさせればどの位置で打ちやすい打点に落ちてくる。相手が態勢を崩したからフォア側に打って位置を戻そう。バック側にしっかり打って次のボールはボレーで決められるような状況を作ろう。互いにそういった意識を持ってボールを打つ。相手ありきですから相手を観察し、練習なら上達を目指して互いに工夫し、互いの意図を理解し合う。そういうのも「テニス楽しい」だと思います。「ボールを打つだけで楽しい」はそう長くは続きません。(※競争意識の低い相手に一方的にやる気を出して「得点して自慢気」な人は見た目同様に見えて意識が違う。相手をしたくないですね)

日本では定番の『球出し』練習ですが、海外のテニスYouTubeチャンネルを見ていると「打ち方を説明し理解させたら速度を落としたラリー練習をさせる」様子を多く見ます。「毎回違う相手の打つボールを打つのがゴールなんだから “ボールを打つ練習だけ” していてどうするの?」という感じです。

目の前の相手は「自分が打つボールを運んで来てくれる球出しマシーン」ではないです。

ボールの打ち方も “毎回” 違う

自分がボールを打つ際には予め自分の位置を調整し、望む結果 (この状況、この場所からどういうボールをどこに打ちたいか) を再現性高く確率よく実現できる (※) よう条件を整えたいです。

※ベスト10と言うようにBESTは1つとは限りません。(1位、2位等と混同しがち)

それを前提として、自分が打ちたいボールを打つ手段として、或いは予測と違った状況に対処するため、我々は同じフォアハンドストロークでも打ち方を少しずつ変えてボールを打てます。

|

Embed from Getty Images |

ボールが飛び回転かかるのは物理的な現象なので『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』があればボールは飛んでいきます。

望む結果 (ボールの質、どこにどう飛ばし、相手にどう打たせるか) を達成させるための手段はフォアでもバックでもボレーでも良い。物理的現象としてのボールの飛びが発生する条件を整えられるなら「ボールの打ち方は何でも良い」です。(※)

※これは「いい加減な打ち方で構わない」ではありません。望む結果をイメージ出来てない。そのための物理現象を満たす条件も考えられてない。当然、結果に繋がらない。

習得に向けた『基本の打ち方』を考える段階ならともかく「フォアハンドはこういう打ち方をしないとダメ」と考える意味は薄いです。

『球出し』練習による習慣付けで、常に同じ準備時間、同じ準備・手順、同じタイミング、同じ打ち方で打とうとするのは「相手ありき」のテニス、コートの大きさや打つ範囲が決まっているテニスでは時間がない、間に合わない、自分の技術と関係ない部分で発生するミスの原因になるでしょう。

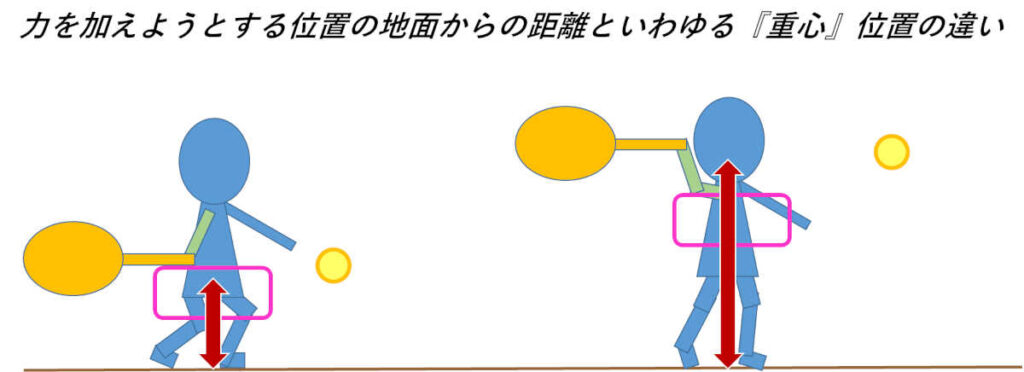

打点の高さと地面からの距離、重心を下げろという話

我々は左右の足で地面を踏み、同じ強さで押し返される『反力』を利用して、立ち、歩き、進む。姿勢を維持し、手や腕で力を加えようとする際の反動を押し支えています。トランポリンの上や両足が地面から離れた状態では強い力は発揮できません。

| 地面を強く踏みながら投げる | ジャンプしながら投げる |

|  |

よく「重心を落とせ」「姿勢を落とせ」と注意されるのは、手や腕が力を発揮する位置(手やラケットの位置)と左右の足が触れる地面との距離がひとつ関係していると考えます。

地面から近い位置(高さ)なら足の力、反力を前にエネルギーを加える、反動を押し支えるのに直接的に使えますが、伸び上がったような状態だと地面は強く踏めず「上半身、高さよっては手や腕だけで何とかする」しかありません。姿勢維持を考えても両者には大きな違いがあります。

打点は高くても重心を上げない、姿勢を上げない方が安定して打てるのです。

物質であるラケットには『慣性の法則』が働く

我々は普遍的な物理法則の元で生活しています。誰にとっても1kgは1kgだし、時速100kmは100kmです。

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象であり、トッププロも始めたばかりの初心者も同じ理屈でボールを飛ばし、回転をかけています。「プロだから違う」と考えたり、漫画やアニメ的イメージを現実世界の事象に持ち込むのはまずいです。

|  |

物体であるラケットには慣性の法則が働きます。停止した物体はその場に留まり続けようとするし、動いている物体はその直進運動をし続けようする特性を持つ。電車の急発進、急停車の例でおなじみですね。

|  |

やり方は何であれ (打ち方は何でも良い)、加速させたラケットは慣性による直進性を持ち、我々が意図した通りに「ボールとラケットが接触する位置に向けて勝手に前進していく」事になります。

同時に我々は、手に握ったラケットでボールを打つのです。

「腕の力は弱いから身体全体を使ってボールを打て」「体重移動を使え」と言われるものの、ボールを目の前にすると「手に持ったラケットをボールに当てよう、ボールを飛ばそう」という意識が高まり、勝手に直進するラケットの特性を阻害します。ラケット速度は上がらず、軌道も湾曲、毎回「うまく」ボールを打つために苦労する事になります。

|  |

慣性の法則とラケットダウンという話

昔の話ですが私が最初にテニスを習った20年以上前、道具が科学素材性になり、ストロークにトップスピンが導入された頃だったので「トップスピンをかけるためには振り始めでラケットヘッドを下げろ。ラケットダウンをしろ」と言われました。

こうやって肘を伸ばし、手首返して、予めヘッド側を倒した (下げた) 状態からスイングを始める感じですね。

|  |

ヘッドの下げすぎは「肘をたたむように引き起こす」スピン過多、回転はかかるけど前に強く飛ばないボールに繋がるので打ち合うボール速度の上がった現代テニスでは以前ほど「ヘッドを下げろ」とは言われなくなりました。

でも、「ラケットの重み (重力) でラケットヘッド側が倒れる、落下するのを利用して (きっかけにして) ラケットを振り始めなさい」という話は今でも耳にします。

この点、他の方法として「我々はラケットのグリップ側を手で握っている。ラケットを持つ手や腕に負担がかからない、力みが生じない、準備がしやすいようにヘッド側を立てて、身体から遠くない。腕が伸びない位置にラケットが来るようにテイクバックを取る。方法はともかく、手や腕でグリップ側を引く事でスイングが始まれば、だるま落としのように慣性の法則でラケットヘッド側は停止位置に留まり続けようとし、手に引かれるグリップ側はスイング方向に進む。ラケットが留まろうとする力より手や腕が引く力の方が強いので、両者の力が均衡してラケットはスイング方向に向けて倒れ、最終的にはグリップ側からボールに向けて進む中でヘッド側は真後ろから追従する状態になる」と考えています。

そこに「ラケットを倒す、ヘッド側を落とす」という意識は不要です。慣性の法則を邪魔しない適度なリラックスさがあれば良く、同時にそれは左右の足や下半身、体重移動をラケットの初期加速に活かすためにも必須のものだと考えます。

|  |

|

これもどちらが正解という事はありません。状況によって使い分ければ良いと思います。

ただ、意図的に倒す、下げるより、慣性の法則で勝手に倒れた状態になる方が動作はシンプルだし、準備から振り始めるまでの時間の短縮にもなると考えます。

回転を重視して意図的にヘッド側を下げる、落とすという判断をするならそれだけ「心理的にも時間的にも余裕がある」状態が求められるでしょうし、時間が確保できない状況で「ヘッド側を下げて…」等とやっていては間に合わなくなる、余裕がなくなるだろうという気はします。

現代のトッププロを見ても基本のストロークで「ヘッド側を下げてから振り始める」選手が見られないのはテニスの進化に対応した妥当な選択なのでしょう。

(両手打ちバックハンドには「下げる」振り出しは見られますね。両手で握る特性上、フラット系、スピン系が使い分け易い事があるだろうと想像します)

ラケットは腕で加速、方向付けをするのか?

上腕 (肩から肘まで) は『肩支点』で前、上、下、斜めと自由の高い動きをします。(より細かく言えば「上腕は背中側には曲がらない」ので、腕を動かす際は肩周りの関節が広がる、向きが変わる事も関係します)

|  |  |

我々は、咄嗟の状況で、或いは基本のストロークでも「腕から先動かしてボールを打つ」という行動を取りがちです。ラケットは手に持っているから行動として直感的。「相手を見て次の状況を予測して準備する」という習慣付けがない段階なら「飛んできたボールを見てから判断する = 常に時間がない」。ラケットでボールにエネルギーを加えるのは変わらないので「ボールはそうやって打つものだ」と考えやすいでしょうね。

※これも飛び回転がかかる物理現象を行うための条件、ボールにエネルギー量とエネルギーを加える方向性を与える方法です。「間違い」等ではなく、そう理解できているかの問題。

フォアハンドストロークの特徴は『利き腕肩の移動、前進』

スイングを伴うフォアハンド側ショットの特徴は『利き腕肩の位置変化』が使える点だと思っています。

|  |

|

腕の各関節等も外側から身体の中心に向けて曲がりやすく、捻れやすい。これらの調整要素が「フォアハンドが打ちやすい」と感じる事に繋がっていそうです。

一方のバックハンド側は横向きの準備段階からインパクト前後まで利き腕肩の位置は身体の前側にあり変わらないです。

腕の曲がりも限られ捻れにくい。フォアハンド側に比べてボールや打点に対する位置合わせがシビアになり「バックハンドが苦手、打ちたくない」という感想に繋がるのでしょう。

フォアハンドストロークは回転で打つ?

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象だから望む結果を達成できる条件が整うなら打ち方は「何でも良い」のですが、ラケットを加速させる、スイングを伴って打つのなら、「ラケットが勝手にボールに向かう」慣性の直進性を上手く使う方が良いです。(握りしめない、手や腕で操作しようとしない)

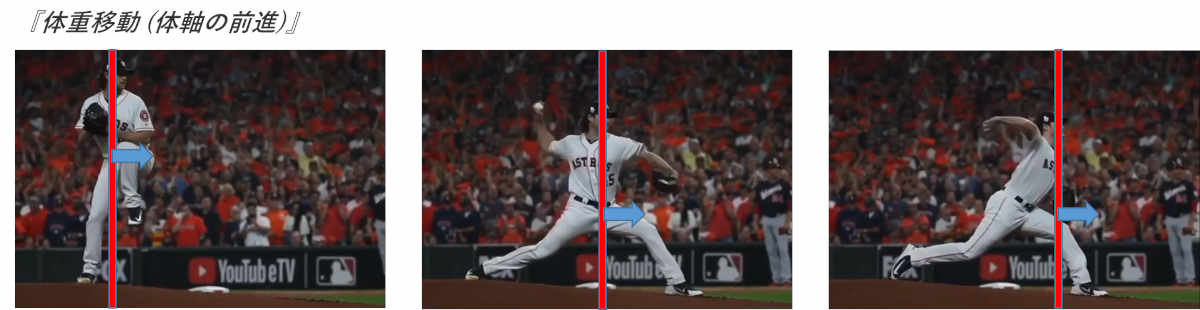

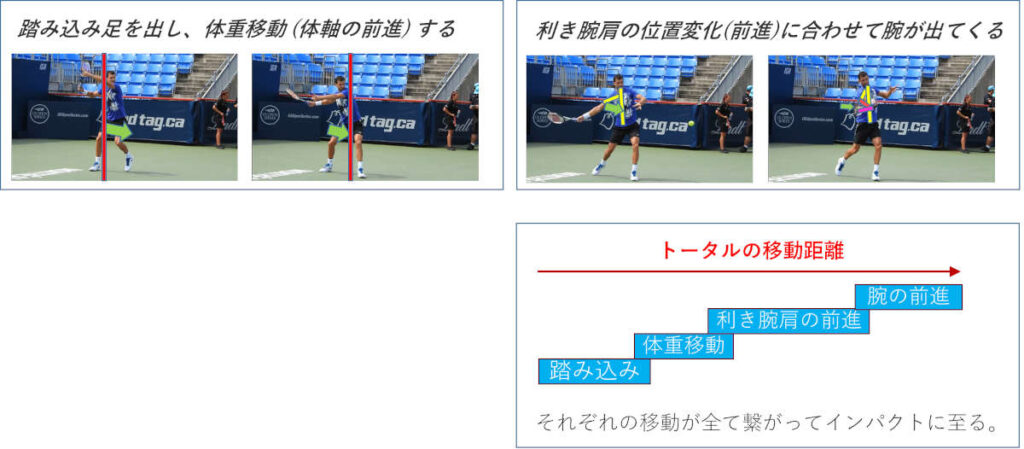

「腕の力は弱いから身体全体を使って打て」や「体重移動を使え」と言われるのは、左右の足の力、地面から得る反力、下半身の力、体重移動、体軸の前進、フォアハンドであれば利き腕肩の前進を順に繋げていく事でボールを飛ばしたい方向、エネルギーを加えたい方向である『前へ』身体、肩、腕を前進させていく事が出来るからだと考えます。個々は『各部位の動き』でしかないので「順に動作を繋げる」という点がポイントですね。

|

|

|  |

我々にはインパクト前後で「腕でラケットを振る、ラケットを振ってボールを打つ」イメージを持ちますが、これらの動きの連動を使ってインパクト前後の「腕を振る」段階に至る前に腕やラケットを前進させ、実質的に腕やラケットに速度 (エネルギー) を持たせる事が可能です。

「横向きの準備から身体を回して正面向きになる。正面向きになった状態で肩から先の腕を振る」のに比べれば大きなエネルギーを発生させやすく、慣性による直進性も利用しやすい。「腕を振る」までに加速できている (始動がそれだけ速く出来ている) のでボールが接近してから慌てる事も防げます。

|  |

ピッチャーがボールを投げる際、ラケットでボールを打つためにスイングする際、「身体が回転している」「横向きから正面向きになっている」「左右の肩が入れ替わっている」ように見えるでしょう。

|  |

でも、「カーブでは速度を落とせ」の言葉通り、物体を加速させ、安定した直進性を持たせるには直線的な加速距離が必要です。

見た目は同じ動作に見えても「体の周りをぐるっと大きく回るような軌道」より「短い距離で直線的に加速させる」方が加速も結果も安定すると考えます。(繰り返しますが、物理現象を起こせる条件が整えば良いので「どれが正解」という事ではないです)

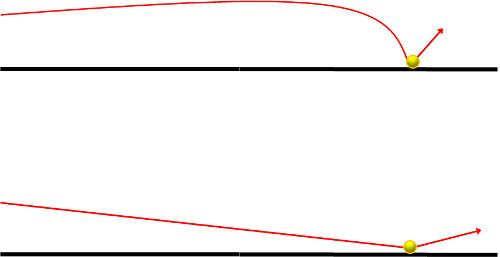

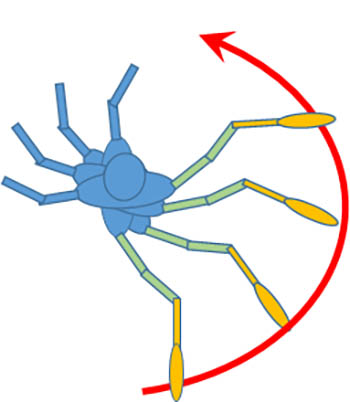

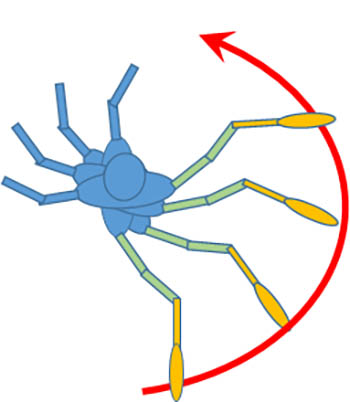

| 円軌道でスイングしようとする | 短い距離で直線的に加速させる |

|  |

|  |

横向きは何のため?

スイングを伴うフォアハンド側の特徴である利き腕肩の位置変化、前進を使うためには、準備段階で利き腕肩の位置を下げる必要があり、そのための「横向き」だと考えます。

正面向きの状態では利き腕肩の位置変化を使えないし、利き腕肩の前進が無ければ左右の足の力を使った体重移動、体軸の前進を「腕を振る」段階に繋げられない。だから「腕を振ってボールを飛ばす」しかなくなるのでしょう。

| 正面向きになってから腕を振る | 足の力、体重移動、肩の前進を繋げていく |

|  |

また、「横向き」になるのは、左右の足の力をスイングに繋げていくためですから、左右の足に力の入らない、態勢、姿勢で準備するのは勿体ないです。

| 初心者がまず習う「横向き」の準備 | 見た目で解釈してしまった 効果の薄いオープンスタンスでの準備 |

|  |

上のように「足を含めた身体全体を横向きにする。そこから始まる『ボールの打ち方』をしないとどうやってスイングしたら良いのか分からない」という方は少なくないかもしれません。だから毎回、質が違うボールに対して常に同じ手順、同じ打ち方で打とうとするのですね。勿体ないです。

ボールが飛び回転がかかるという物理現象を起こす、望む結果に繋がる条件は決まってくる。その条件を満たす事を考えるのが「ボールを打つ」という事。スタンスがオープンだろうがクローズドだろうが関係ないし、オープンスタンスでも足の位置、身体の使い方も毎回違って当然です。

打ち方を決めてしまう。その手順でしか打てない。或いは状況毎に何十種類も打ち方を覚える。どちらも合理的ではないし、考え方を変えないと(技術は上がっても)ずっと初心者に近い段階から抜け出せないと思います。

テイクバックしたラケットがどう動き出し、ボールに向かうか

- 左右の足、下半身の力、体重移動、体軸の移動、フォアハンドなら利き腕肩の前進を順に連動させてボールを飛ばしたい方向である『前』へのエネルギーを繋げる。インパクト前後の「腕を振る」段階以前に腕やラケットを前進させ、速度、エネルギーを持たせる。「腕を振ってボールを飛ばそう」としないやり方。

- 物体であるラケットには慣性の法則が働き、停止位置に留まり続けようとし、前進時にはその直進運動をし続けようとする。打ち合うボール速度が上がり、打つタイミングが速くなった現代テニスにおいて、スイング開始時、振り始めで「ラケットを倒す、ヘッドを下げる」動作は妥当とは言いづらくなっている。

|  |

|

- スイングを伴うフォアハンド側ショットの特徴は「利き腕肩の前進」。「身体の回転、左右の肩の入れ替えでボールを打っている」ように見えて、実際にはラケット加速の効率化、慣性のよる直進性を持たせるため「身体の周りをぐるっと回る円軌道」ではなく「短い距離で直線的に加速させる軌道」でラケットの初期加速を行っている。

| 円軌道でスイングしようとする | 短い距離で直線的に加速させる |

|  |

|  |

これらの事を踏まえると (あくまで専門家でもコーチでも私個人の考えですが)「インパクト前後のラケットの位置や高さを決める要素には、テイクバック時、準備時のラケットを握るグリップの位置、高さがある」という考えに至ったのです。

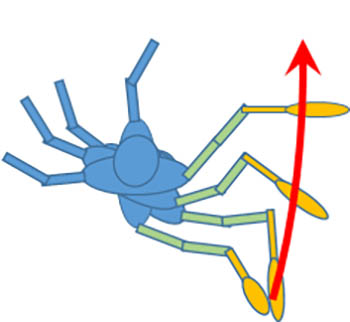

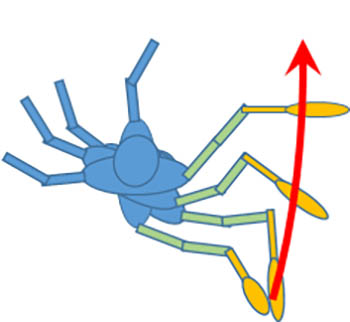

「身体が回って見える」利き腕肩の前進は身体の中心軸に対して90度に動きます。肩甲骨周りに腕のような動きの自由度はないです。

|  |

体軸が地面と垂直の時、利き腕肩は地面と水平方向に前進していきます。当然、左右の足や下半身、体重移動、体軸の移動も『前』に向けて水平方向に動いていきます。

※「回転をかけるために曲げた膝を伸ばすようにしてラケットを持ち上げろ」と言われる事がありますね。ネット際から短い距離で回転を重視する場合等は良いでしょうが、各部位が『前』に向けてエネルギーを発生しようとしている時に身体が『上』に向けてエネルギーを発生させる動作をしたら運動の連動、『前』へのエネルギー発生が阻害されますね。エネルギーを加える向きの問題ですが極端に『上』へという動作は適当には思えないです。「打点を高く取ろう」という意識の強いサーブでも同じ事が言えるでしょう

|  |

地面と垂直の体軸に対して90度、水平方向への体重移動、体軸に前進、利き腕の前進がラケット加速を生むのであれば、この動作と関係なく「動きの自由度の高い」腕の動きでラケットを動かすのはこれら動作による加速、慣性による直進性を阻害する。ラケット速度は上がりづらく、安定したインパクトも得づらくなるのかなと考えます。

「高いボールを打つ際はテイクバックを高い位置のに取れ」と聞くと思います。

これも体重移動や利き腕肩の前進等が体軸と90度、水平方向に『前』へ動くからボールを打つ打点の高さと振り始めの高さを揃える事が望ましいからだと思います。

スイングの多くを「手や腕で振る」に依存するならそこまで厳密に高さを揃える必要な無いでしょう。

そしてラケットはグリップから引かれるので、ここで言う「テイクバックの高さ」とはラケットを握るグリップの高さと考えて良いと思います。(※今回述べているような理屈、動作が前提ですが)

|  |

- ボールの質を決めるのは0.003~0.005秒と言われるインパクトの瞬間であり、ボールが飛び回転がかかるという物理現象の条件を左右できるのは “インパクトまで” にやった事である。

- ラケットを手に持つ事から来る「ラケットを操作して」という意識、プロ等の「インパクト後の」動きを見て「ラケットを振って」という思いが強まってしまう。

| 体軸と90度、水平方向に 前進する利き腕肩 | 動きの自由度を使って 腕だけでラケットを操作 |

|  |

|  |

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象。条件としてボールにエネルギー量とエネルギーが加わる方向性さえあればボールは飛んでいくので打ち方は何でも良い。(状況、望む結果を生む条件を考えないで「いいかげんに打つ」のはダメ) 道具の進化もあり各自が個性的な打ち方でもテニスが出来ている。

だからこそ「うまくボールを打つ」にはどうすればよいのかを感覚やイメージだけではなく、根拠を持って自身で考え、工夫して行きたいですね。

ご案内:YouTube動画を作ってみました。

動画編集の練習用にYouTube動画を作ってみました。ブログで書いた内容を元に今後もいくつか動画を作ってみようと思います。

テニスの上達のために『ボールが飛び、回転がかかる理屈』を考えてみる