このブログはWordPressで構築していますがVer.5.0から標準エディタが「Gutenberg(グーテンベルグ 」というものに変わりました。慣れていくためにこのGutenbergの使用を始めています。以前と表記や文字表現等が違っている点、ご了承ください。

先日書いたサーブのブログ記事内で書くつもりでしたが、方向性が異なるので別記事にしました。

- サーブを打つ際、早く正面向きになってしまう

- 早く打つ方向、ボールが飛んでいく方向を見たいという心理

- 因みに『矯正』は “本人任せ” な対処で実際、効果薄では?

- フォアハンドストロークにおけるショルダーローテーションの例

- 「早く正面向きになってしまう」ひとつの理由

- 早く正面向きになるマイナス面

- サーブはフォアハンド側で打つショットであり、身体の構造からくる特性、制限を持つ

- ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象である

- インパクト前後のボール速度、ラケット速度、当たり方がボールの質を決める

- 体重移動に合わせて利き腕肩が動いていき、肘、腕が前進していく

- 「腕を振ってボールを打つ」はそれ以前の他部位による加速ありき

- 半径が大きい、スイング幅が長く取れるとボールを捉えやすくなる

- 身体の構造上、加速のための距離は長くても短くても効果が下がる

- では、「早く正面向きになってしまう」要素をどう考えればよいのか?

- まとめ

サーブを打つ際、早く正面向きになってしまう

先日、サーブを打つ際にラケットを “上に” 振っていくという話について書きました。

その中でよく見かけるサーブ動作における要素として以下を上げました。

「まず目標方向に対して『正面向き』になり、そこから腕を振ろうとする」

|  |

早く打つ方向、ボールが飛んでいく方向を見たいという心理

この要素が生まれるひとつの理由として、他ショットでも見られる「ボールを飛んでいく方向に早く体を向けたい、正面向きになって両目でその方向を見たい」心理が出ているのだと思います。

ただ、目標方向に対して正面向きの状態からだと自然と「腕の動きで振る」動きが強くなります。

|  |

そこに至るまでにどんなに良い動作をしていても『左右の足や下半身、上半身で発生させる力』と『(腕の動きで)ボールを打つ動作』が完全に分断されてしまう 感じですね。

|  |

「腕の力は弱いから身体全体を使ってボールを打て」と言われますが、今回の話も「本来、その人が出せるサーブの威力が出せない (※)」という面で自分のサーブを考えたい部分です。

※「良いサーブを打つために」とは言えません。ラケットの性能向上もあり『腕の動き』中心の打ち方でも「遅いサーブしか打てない」訳ではないからです。こういう打ち方で「サーブが入る」ならそのままでOKとも言えます。あくまで本人が「自身の身体能力を十分発揮したサーブを打ちたいか?」です。

因みに『矯正』は “本人任せ” な対処で実際、効果薄では?

「早く正面向きになってしまう」といった問題点があった場合、テニスでは「横向きを保て」という指示 (矯正) がされる事が多いですね。スピンサーブ然り、片手打ちバックハンド然りです。

個人的にですが「矯正は所詮、矯正。動きを抑制しても本人が動作の感覚を “偶然” 掴まない限り、本来望まれる動作になる事は期待薄だろう。指示する側は動きが変わって満足かもしれないが、本人は “運” 頼り、本人任せの取り組みになり気の毒だ」と思っています。

これは「ボレーはラケットを振るな」も同じですね。「振るな」と言われても振ってしまう。自分がどう打っているのか分からないから直らない。動作に関する理解が深まっていないままですから仕方がないし、『矯正』は効果的な手法とは思えません。理解してもらう手間を惜しむ説明が常態化する様では教わる側も困ります。時間や人数の制約、本人の理解しようとする意識等があるので難しい所ですけれど。

話を戻すと、サーブを打つ際に「早く正面向きになってしまう」点は、先に述べた「ボールを飛ばす方向、目標方向に対して早く体を向けたい」という気持ちが大きな要因ではありますが、それ以外にも身体の使い方によるものがあると考えています。

今回はそこが本題になります。

フォアハンドストロークにおけるショルダーローテーションの例

少し前にフォアハンドストロークにおけるショルダーローテーションについてのブログ記事を書きました。

関連記事: フォアハンドストロークにおけるショルダーローテーションについて (テニス)

その中で「フォアハンドストロークを打つ際、両肩はどう動いているか?」の例を3つ上げています。

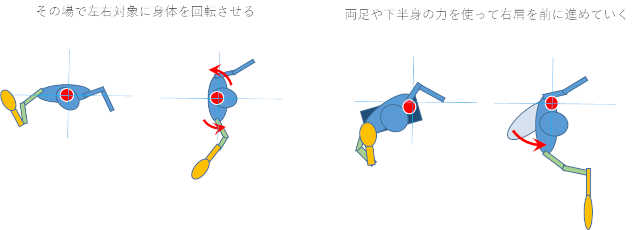

ショルダーローテーションの例

a. 身体の中央、背骨の位置で左右対称に回る

身体の中心軸に対して両肩が “均等” に回転する、動いていく感じ。同じタイミング、同じ角度で左右の肩が前後に動いて行きます。

b. 非利き手側の肩 (右利きなら左肩) を引くように回る (回転軸が中央 → 利き手寄りへ)

右肩の位置はほぼ動かず、左肩の方だけを後方へ引き下げたように見える感じ。

c. 非利き手側肩の位置を利き手側肩(右利きなら右肩)が追い越していく (回転軸が中央 → 非利き手寄りへ)

2とは逆に左肩の位置はほぼ動かず、右肩の方だけを前方へ押し進めたように見える感じ。

実はこの3つ全く同じ動き

そしてこの3つの例、実は「両肩、両腕の動きは全く同じ」です。

『身体の中心軸の動きの有無と方向、動くタイミング』がこれらの見た目の違いを生んでいます。

|  |  |

ストロークを打つ際に「打った後に右足が前に出る位、身体を回していけ。前に力を加えていけ」と言われたりしますね。

上げた3つの例は全て同じ動きなのですが、周りからは2は「右肩が前に出ていない」と見え、3は「右肩が前に出ていっている」と感じるかもしれません。そういう見た目の印象による判斷と実際の動作を考える視点との違いはよくあるので注意したい所です。

「早く正面向きになってしまう」ひとつの理由

個人的にサーブを打つ際、「まず目標方向に対して『正面向き』になり、そこから腕を振ろうとする」要素が見られる理由としてはこのフォアハンドストロークにおけるショルダーローテーションの例と同じ事が言えるのではないかと考えています。

※自分でトスを上げられる、ボールを打つ位置をある程度決められるサーブにおいてb. 非利き手側の肩 (右利きなら左肩) を引くように回る (回転軸が中央 → 利き手寄りへ) が見られるなら「トスを上げる位置が適切ではない」かもしれません。ボールを打った後にバランスが崩れ、身体が傾く結果になるでしょう。相手のボールを打つスマッシュなら有りえます。今回の話には当てはまらないのでbの例には触れません。

a. 身体の中央、背骨の位置で左右対称に回る

|  |

昔の杉田選手。ラケットが右肩を追い越す際、左肩が後方に下がっていくのが分かりますね。右手・右腕・ラケットも身体の前に出てきた所で止まる感じです。(ラケットが身体の右側へ出ていくように見るにはアドサイドからのサーブを正面から撮影しているためです)

当時TVで見ていて「何か正面向きになるのが早く感じるな。どうしてそう見えるんだろう」と思いました。10年近く経った今、少し理由が分かってきた感じです。

c. 非利き手側肩の位置を利き手側肩(右利きなら右肩)が追い越していく (回転軸が中央 → 非利き手寄りへ)

|  |

鈴木貴男選手。左肩の位置はほぼ変わらず、右肩と右手・右腕・ラケットが左肩の位置を追い越して前に出てくるのが分かりますね。

※繰り返しになりますが、杉田選手の打ち方がダメ。鈴木貴男選手の打ち方が良いといった単純な話をしたいのではありません。上の杉田選手は全日本テニス選手権で優勝された頃です。

早く正面向きになるマイナス面

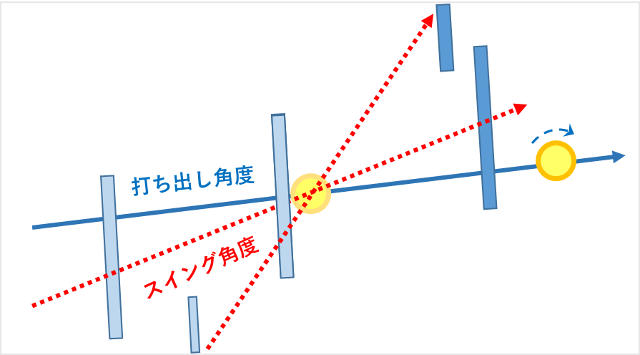

さて、サーブを打つ際に「早く正面向きになってしまう」要素がどうサーブに影響するのか、私が思った事を述べていきたいと思います。また、例を見て分かるようにそれは「スイング幅、ラケットが動く距離が短くなる」という事に関係してくると考えます。

|  |

短くなる事自体がマイナスという訳ではありません。

それによって生じる部分がサーブにマイナスに働かないかという感じですね。

サーブはフォアハンド側で打つショットであり、身体の構造からくる特性、制限を持つ

ボールの打ち方には『フォアハンド側』と『バックハンド側』があり、それぞれに身体の構造からくる特性、制限があります。

フォアハンド側は利き腕肩の位置を後ろから前に移動させつつボールが捉えられる。腕の各関節も身体の中心に向かって曲がりやすく出来ている。

バックハンド側は利き腕肩の位置が準備段階からインパクト前後まで身体の前側に合って変わらない。中心から外側に曲がるのは肩と手首位しかない。

これらの違いはタイミングや打点位置のシビアさに関係し、多少大雑把に打ててしまうフォアハンド側に対して多くの方が「バックハンドが苦手」と感じる事に繋がっているでしょう。

そして、打ち方が決まっている訳ではないですが「相手に良いリターンをさせない」という求められる目的からサーブは「フォアハンド側のオーバーヘッド系スイングで打つ」のが基本になってきます。

まず、これらの事を確認した上で進めていきます。

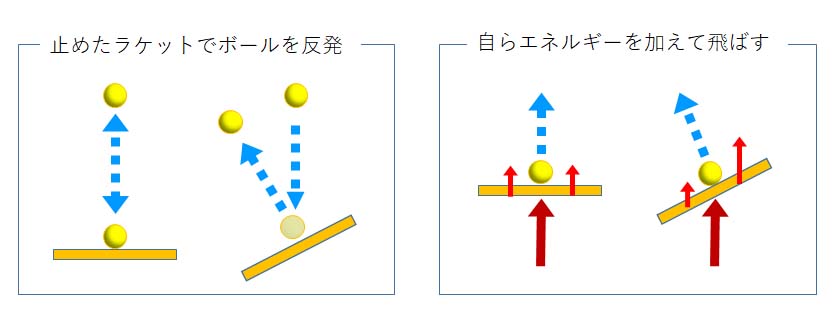

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象である

私はボールを打つという事に関して以下の3つが重要になると考えています。

- ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象でしかない

- ボールの “質” を決める要素は『1. ボールに加わるエネルギー量』『2. エネルギーが加わる方向性』の2つだ

- ボールへのエネルギーの伝わり方を決めるのがラケットとボールの “当たり方”だ

また、ボールが飛び回転がかかるのに利用されるエネルギーは以下の2つがあり、我々は状況やショットによってこれらを使い分ける、バランスを取る必要があると考えています。

- 1. 重量と速度を持って飛んでくるボールが持つエネルギーを反発させる

- 2. 自ら加速させたラケットが持つエネルギーをボールに伝える

ボールを相手コートまで飛ばしたければ「相手コートに向けて飛ぶようにエネルギーを加える、反発させる」必要があります。インパクト面が上を向いているのにボールは下に飛んでいくなんて事は起こりません。インパクト面が右を向いていれば (単純には) ボールは右に飛んでいくし、左を向いていれば左に飛んでいきます。当たり前の事を言っているようですが、この辺りを曖昧なまま、ただ「ボールを打つ」と思っていても望む結果を安定的に得る事は難しいでしょう。

インパクト前後のボール速度、ラケット速度、当たり方がボールの質を決める

物体が持つエネルギー量は『1/2 x 物体の重量 x 物体の速度 ^2 (2乗)』で表せるようです。

打つボール、手に持つラケットの重量はそれぞれ “固定” です。ゴルフのように打つたびに持ち替える事はありません。結果、インパクト前後で『打とうとしているボール速度が速いほど』そして『自らスイングしているラケット速度が速いほど』強いボールが打てる事になります。打ち方がどうこう、形がどうこう言っているよりシンプルで誰もが分かりやすい理屈だと思います。

※同時に「うまく当たらない」は道具と同じ『エネルギーの伝達ロス』ですから “力んで” 当たり損なう、毎回当たり方が違ってしまう打ち方、身体の使い方は勿体ない。テニスは確率のスポーツであり「失敗が続いても1回遠くまで飛ばせば勝ち」といったルールではありません。個人的には「自分がコントロールも出来ないエネルギー出力量でボールを打とうとうするな」と思っています。

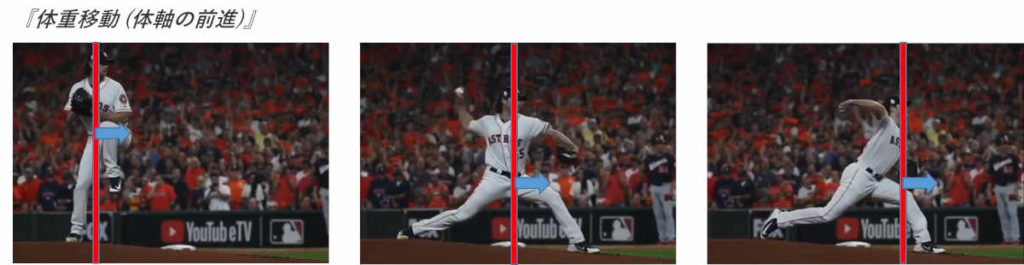

体重移動に合わせて利き腕肩が動いていき、肘、腕が前進していく

サーブ動作に近いと言われるピッチャーの投球を考えた場合、手に持つボールを加速させる、速度を持たせる事に貢献しているのは、いわゆる『体重移動』と『利き腕肩の位置変化』だと考えます。

短期間で球速150kmに至ったピッチャーの方も同様の事を言われています。

クニヨシTV 動画後半 150km投げる投手のお話 (4’49~)

「腕を振ってボールを打つ」はそれ以前の他部位による加速ありき

我々は、意識的・無意識両方で「腕でラケットを振ってボールを打つ」と思っていると考えます。

ただ、ボールを打つ、スイングする際の「腕を振る」という要素は、

十分ボールが加速した後のコントロールや回転の発生に関与する部分である。「速度を出す」要素は小さい

と思っています。

左右の足、地面を踏んで得られる『反力』、下半身、身体本体の力を使ってラケットを加速させて来ているからインパクト前後に「腕でラケットを振ってボールを打つ」という事がやりやすくなっているのでしょう。物体であるラケットには慣性の法則が働き、速度を得て進むラケットはその直進運動をし続けようとするのですからね。

ピッチャーの投球でもサーブやスマッシュのような動作でも「正面向きのまま腕を振る」事を考えれば限られたエネルギー量しか発生できない事は想像できますね。

フォアハンド側特有の横向きから正面向きへ移行する中で利き腕肩の位置が前進していく。利き腕肩、そして腕が動く『距離』、その『移動』がボールやラケットの加速に意味を持つ。

「ボールのエネルギーを反発させる」事が使えない、助走や足による前進等を使えないサーブにおいては、ストローク等より「全身を大きく使って “前に” 強く振れる身体の使い方」が求められてくるのでしょう。それは「ジャンプした状態で腕を振る」といった単純なものではないはずです。

半径が大きい、スイング幅が長く取れるとボールを捉えやすくなる

「ボールを打つ際に “壁” を作る」等と言われる事がありますね。

横向きの状態から利き腕肩を前進させていく中でボールを捉える事が特徴になるフォアハンド側ショットにおいて「身体の中心を軸に回転する」のと「右利きなら身体の左側に回転軸を置くように体重移動させ、右肩を進めていく」のとの違いはシンプルにスイング幅の違いを生みます。

肘の角度は90度という話

同時に「トスを上げた際、肘の角度は90度、脇と上腕も90度、肩のラインと上腕は180度」等といった話を聞くと思います。

|  |

肩と腕の位置関係、各部位の角度が保たれている事で肘、手、ラケットからボールを捉える位置までの距離が取れます。

肩のラインより腕を高く上げた状態では右肩が前進していってもラケットが移動する距離は短くなってしまいますし、「正面向きになってから腕を振ってボールを飛ばす」動きが強くなるでしょう。

|  |

ある程度のスイング幅を取る中で打つ方がボールを捉えやすい。

ボールを打つ際、ラケットが持つエネルギー量を決めるのは『インパクト前後におけるラケット速度と重量』です。スイング幅が10cmだろうと1mだろうとインパクト前後に時速100kmなら同じエネルギー量ですね。このためよく言われる「大きくスイングすれば遠くまでボールが飛ばせる」は正しいとは言えないと思います。

何故「大きくスイングすれば~」と言われるのかというと実行する側の『再現性』に関係するのでしょう。

例えば「10cmの距離で時速100kmまでラケットを加速させつつうまくボールを打て」は難しく、「1mのスイング幅の中でボールを捉える。その際、速度も時速100kmあれば良い」は難しくないと思います。安定的にうまく捉えるにはある程度、余裕のあるイング幅がある方が望ましいのでしょう。

人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒と聞きます。一方のボールとラケットのインパクトは0.003~0.004秒と言われます。つまり「ラケットとボールが当たる瞬間を認識し、これに反応して動作を加える事は無理」と言えます。我々はインパクトのコンマ数秒前の視覚情報を元にラケットとボールを当てようとしているに過ぎないと思います。

また、多くのスピンをかけるには「強く大きくラケットを振る」印象がありますよね。

でも、ボールとの接点が小さくなる『薄い当たり』で打つには速度を抑えてある程度大きなスイング幅の中でボールを捉える事が求められてきます。例えばトップスピンロブは「速く振って打とう」とすれば精度がどんどん下がる。準備時間の無い中、思いつきで打つショットではないと私は考えます。世界最高レベルのスピン量を言われるナダル選手も『厚い当たり』で打っている。だから「回転は多いが速度が遅い」なんて事がありませんね。

|  |

自分が打ちたいショットのため必要なラケット速度がインパクト前後に出せるなら、スイング幅は極端に短いよりある程度幅、距離を確保した状態で打つ方がボールは捉えやすくなる。エネルギー出力の調整もしやすくなる。だから「大きくスイングすれば遠くまでボールが飛ばせる」という説明がされるのでしょう。

身体の構造上、加速のための距離は長くても短くても効果が下がる

先程少し述べましたがインパクトまでの距離、スイング幅が長ければ「ラケット速度が上がる」訳ではないという点はとても重要だと思います。

※ラケットを加速させているのは自分(人)です。身体を動かしてラケットを加速させる以上『その動作や身体の仕組みや機能による制限』があります。「効果的な使い方をする」という事が重要。その辺が曖昧なままボールを打っていると望む結果を得られない。それが「当たり前」だと思うようになりそうです。

距離が長いと運動の連動性が下がり、エネルギー供給が続かない

ストロークを打つ際に「大きなテイクバックを取る」方が居られますよね。

大きなテイクバック (後ろ) を取っているのにインパクトからフォロースルー (前) は小さかったり、打点が近い窮屈な打ち方になったりする事も多い。(そもそも『円運動』ではラケット加速が出せません。「身体の右側で振れ」というのは振り始めからインパクトまでラケットに『直進運動』に近い移動をさせるためのものだと思います。)

また、「距離がある」という事はそれだけ「移動により多くのエネルギーを消費する」という事です。「ボールを投げるのに50mの助走をする」と考えれば、途中でバテてしまうだろうし、最初の方と最後の方の動作はエネルギーの面で連動性がないでしょう。

距離が身近過ぎると慣性による直進性が定まらず、加速に必要な時間も得られない

かといって「10cmの距離でラケットを時速150kmまで加速させろ」といった事は難しいです。

物体であるラケットには慣性の法則が働き、速度を得たラケットは安定した直進運動をし続けようとしますが急加速するレース用車両を考えれば慣性の法則が働き、車体が安定するまでには一定の距離が必要。それまでは左右に車体が揺れて不安定です。

長くても短くても目的に合わなくなりますが「インパクトまでにラケットを加速させ、慣性の法則による安定した直進状態を作るには “ある程度の” 距離、ボールまでにラケットを前進させていくスペース、距離感が必要だ」と考えます。

それが、テイクバック時の肘やグリップの位置、サーブで言えばよく言われる「トロフィーポーズ時の肘の角度は90度」等に繋がる のでしょう。

|  |

この点、この後の『割れ (ワレ)』の話に繋がります。腕ではなく左右の足や身体本体を使ったエネルギー発生をラケット加速に繋げていく。「腕を振る」動作までに十分ラケットを加速させ、慣性の法則で安定した直進性をラケットに持たせておきたいです。

では、「早く正面向きになってしまう」要素をどう考えればよいのか?

サーブのアドバイスで聞く以下のような要素は全て今回の話に通ずるものだと思います。

- 「トスした左手側に壁を作る」

- 「ギリギリまで身体が開くのを抑える、我慢する」

- 「ラケットは右に振っていく」

でも、道具の進化もあり「早く正面向きになってしまう」要素があっても問題なくサーブは打てるし、映像で確認でもしない限り本人も自覚ないままサーブを打ち続けているでしょう。だから『矯正』として行うこれらの話が改善に繋がるかはわかりません。

また、述べたようにフォアハンド側のスイングによる『肩のローテーション』は、程度の差はあっても「同じ動きでも全く違う動きに見える」事も踏まえておきたいです。

|  |  |

ただ、野球のピッチャーの「助走を付けてボールを投げる」といった事ができない、踏み込んだ足に体重移動をさせる、その “1m強” の幅の中で効果的に身体の機能や仕組みを使い、指から離れるまでに手に持つボールを最大限加速させる。それらの工夫を参考にしたいと思っています。

ピッチャーの投球では『割れ (ワレ)』と言うようですが、投げる方向に身体が行こうとするのを軸足側に残して左右に力の均衡を取り、瞬間的にそれを開放しつつ体重移動と利き腕肩の前進に合わせて大きなエネルギーを発揮する動きがあります。

投球における「ワレ」!球速を一気に上げる下半身の使い方は…「C」と「L」!

軸足 (右足) 側に重心を置き、踏み込み足(左足)を上げ、投げる方向に踏み込みを出し着く。その際、身体が踏み込み側に移動しようとするのを軸側に重心を残して我慢し、横向きを保ち、ボールを持つ腕や肘が前に出てくる、身体が正面向きになるのを抑える。股関節部で身体が軸足側から踏み込み側に移動するのに合わせて瞬間的に身体の軸や重心を踏み込み側に移動させ、同時に利き腕肩も前進させていきエネルギーを強く発生させていく。(かなり高度な動きになりますが、すごく簡単に言うと「横向きで我慢する」みたいな話になるでしょうか)

サーブを打つ際、ピッチャーのように踏み込みながら打つ事は少ない (フットフォルトもあるし、トスの位置が安定させ辛い) ですが、身体の中心で左右対称に両肩が回転するか、横向きのまま体重移動していき軸足側に回転軸を置いて右肩が前に出てくるかといった違いがあると思います。

|  |

(繰り返しますが動きとしては大差なく、同じ動きでも体重移動や正面向きのタイミングでこう見える部分もあります。サーブを打つ際、前者が「身体を回そう、左肩を引こう」と思っている訳ではないでしょう。)

以前から良い比較例だと思っていたのが以下の動画です。

テニス/TENNIS】正確無比!鈴木貴男プロと早大現役生のガチ練習が凄かった!

先に述べたように鈴木貴男選手は左肩の位置が大きく動かず右肩側が左肩を追い越し更に前に進んでいく印象。丹下将太選手 (白緑ウェア) は身体の中心から左右対称に肩が回転し少し左肩が後方に下がる印象。樋口廣太郎選手 (黒白ウェア) がちょうどその中間という印象です。

スイング速度自体は大学生お二人の方が速いかもしれませんが「トロフィーポーズから唐突にラケットスイングが始まる」印象を受けます。一方の鈴木貴男選手のサーブは身体や右肩の動きもあり「ラケットが動いていく距離が長い」と感じます。

短いスイング距離でボールに回転をかけるのはシンプルに難しいので、ラケットが長く動く幅を利用して回転をかけていくのはサーブを打つ際の「分かりやすさ」を生むのではないでしょうか。(自分がどうやってサーブを打っているのか、打っている本人がよく分からないという事があると思います)

もちろん、大きなテイクバックや大きなスイングをしようとしてラケット速度が上がらない、途中で速度が落ちるようでは逆効果。そこにも「腕ではなく左右の足や身体のエネルギーを利き腕肩の前進という形で初期加速に繋げている」意味があるのだろうと考えます。

まとめ

繰り返しになりますが、道具の進化もあり、ボールに一定上のエネルギー量とエネルギーを加える方向性さえ持たせられれば『サーブの打ち方』は各自が打ちやすいもので良いと思います。

ただ、「ストロークよりサーブの方が速度は出ない」「入る時は入るけど入らない時は決まって入らない」「同じように打っているのに明らかな “ネット” が発生する」といった自覚がある場合は今回の話も考えてもよいかもしれません。

(「自分のテニスを上達させるのは結局自分自身」であり、テニスについて自分で考える事はとても大切だと思います。同時に、会ったことも自分のテニスを見たことにない誰かが書いた話より普段から自分のテニスを見ているコーチに相談すべきです。)

「早く正面向きになってしまう」という要素は「早く目標方向を見たい、ボールが飛んでいく方向を見たい」という意識、「身体が開かないように我慢する」といった漠然とした『矯正』ではなく、

- 「腕を振る」動き以前に左右の足が地面から得る『反力』、下半身や身体本体の力、それを横向きの状態から右肩が前進していく中でラケットを加速させる、初期加速を作る、ボールを捉えるというフォアハンド側ショットの特性を活かすという事 (ラケットに大きなエネルギーを持たせる要素)。

- サーブにおける肩・腕・ラケットの位置関係の違いによる物理的加速力の損失と同時にスイング幅を長く取れる事によるボールの捉えやすさ、タイミングのとりやすさ。初期加速によりラケットに働く慣性の力、直進性をうまく使うという事 (「うまく当てよう」としなくても簡単に安定的にサーブが打てる要素)。

等に繋がってくるのかなと思います。

トッププロのサーブを見ても多く見られると感じる部分ですし、私はより良いサーブ、安定して打てるサーブ、効果的なサーブを考えていきたいので今後も考えていきたいと思っています。