今回はフォアハンドストロークについて考えます。

ただし、私はテニスの専門家やコーチではないのでテニスにおける『ボールの打ち方』をあれこれ述べるのには向かないと考えます。私個人が自分のテニス上達のために考える「身体の仕組みとボールが飛ぶ理屈からこういう身体の使い方が良いのでは?」という考察、たくさんある情報のひとつだとご理解ください。

そもそも、会ったこともテニスを見せたこともない者の話を鵜呑みにするのは危険です。書く側と読む側が全く同じ理解になるとも思いません。普段から自分のテニスを見ているコーチに相談いただくのが一番です。何かしら参考にするにも、あくまで一情報。自分で考え、自分なりの理解の上で取り組む、工夫していく意識や取り組みがなければ自身の上達は得にくいです。くれぐれも怪我等ないようお願いいたします。

- コントロールか、威力か

- コントロール良くボールを飛ばすには「ボールが飛ぶ理屈 + 身体の使い方 + 意識」

- フォアハンドストロークは『利き腕肩の位置を基準とした “狭い範囲でしか”』打てない

- フォアハンド側は『利き腕肩』が前進する中でボールを捉える (身体の向きの変化)

- 正面向きのままではまっすぐ飛ばしづらい

- ワイパースイングは解決法の一つだが…

- 体重移動と利き腕肩の前進

- 身体が前進している状態 = 利き腕肩もラケットも前進している状態

- 「足から上半身へ力を伝えていく」とか言われるやつ

- 「体重移動し、身体が、利き腕肩が前進してくる」段階でボールを捉える

- 昔ながらの『フォアハンドストロークの打ち方』を “理屈を前提に” 考えてみる

コントロールか、威力か

アウトを気にせずに振れという話

ジュニア向けの指導で「コントロールとか気にせずにアウトする位に強くボールを打て」といったものがあるように思います。

ただ、これは「身体全体を使ってボールを遠くまで飛ばす。小手先ではなく全身運動で大きなエネルギーを発生する方法を体感させる」といった目的があると考えます。だから、言葉通りに毎回バランスを崩す、打った後の準備に時間がかかるほどの『大振り』が変わらないままなら、その次の、テニスの前提となる「その自分の最大出力を効果的、安定的に出す方法を踏まえた上で、その何割をどう使ってボールを打てばよいのか」という段階に進めないのでしょう。道具の進化もあり、腕っぷしだけでパチンとボールを引っ叩いてもテニスが出来るようになっています。

ただ、昔の「飛ばない道具」で使っていた『打ち方』が無意味なはずはないです。道具に頼れない分、左右の足や身体の機能、仕組みをうまく使って効果的、安定的にエネルギーを発生させる、出力をコントロールするという『打ち方』だろうと思います。

※昔の『打ち方』が当時に道具の性能に合わせていた面もあるでしょう。今の道具で同じ『打ち方』がそのまま使える訳ではない。コンチネンタルグリップでフォアハンドを打つのは厳しいですね。だから見た目の『形』ではなく、身体の使い方、エネルギーの発生させ方、コントロールの仕方に目を向けたいです。

テニスのルール上、コートの大きさが決まっており、我々はボールを打つ際に「相手コートのラインが示す規定の範囲内にボールを着地させないといけない」です。途中にはネットがあり、確率高く、相手コートのライン内に着地させる選択肢はその場の状況によって制限されます。

|  |

テニスは相手ありきのスポーツです。その場の状況とテニスのルールや制限、打ち合う相手関係なく「自分がボールを打つ」事しか考えられない段階では『テニスの上達』は難しい。相手と打ち合う手段の一つとしてのフォアハンドストロークですね。状況的制限、心理的ストレスのない球出しのボールを打って「フォアハンドの威力がー」と言っているようではどうしようもないです。

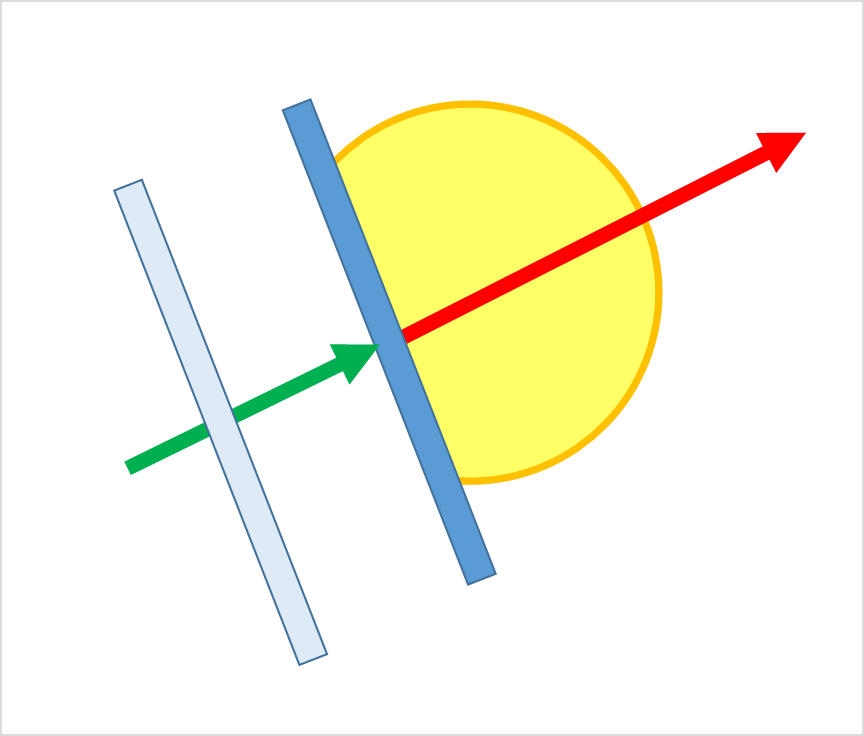

エネルギーを加える量と加える方向性がボールの質を決める

私は「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象だ」と考えています。

我々が打つボールの『質 (どんなボールか?)』を決めるのは『1. ボールに加えるエネルギー量』と『2. エネルギーを加える方向性』の2つでしょうか。

| 真後ろからまっすぐ エネルギーを加える | スイング方向、ラケット面の向きで 加えるエネルギーの一部を 回転に割り振る |

|  |

ラケットを持ち、ボールを打つのは人間なので、ボールが飛び回転がかかるエネルギーを生むのは『人の動作』です。一般的に「飛ぶラケット」と言われますが、人が伝える以外のエネルギーを道具が明確に追加してくれる事はありません。(バネ付きラケットはルール違反)

人の身体の機能や仕組みから考えると「大きなエネルギーを安定的に発揮する、出力量やタイミング、方向を調整する」動きは定まってくるでしょう。

- 飛ばしたい方向に向けて飛ばしたい距離飛ぶだけのエネルギー量を加える。

- 加えるエネルギー量が多ければ遠くまで飛ぶ (遠くまで飛ぶために速度が出る)

- エネルギーを加える方向がズレていれば思った方向に飛ばせない。

- その調整をするのは道具ではなく人である。

これらを踏まえてもテニスというスポーツに求められる範囲内でボールの威力とコントロールは実用的な範囲で両立できるのだろうと思います。

自分がコントロールできる範囲の出力量を安定的に用いてプレーすべきなのでしょうし、身体の使い方が最適化されればコントロールできる出力量はある程度伸ばせると思います。全てをすっ飛ばして「強いボールだ」「体感だ、筋トレだ」と言っているとテニスのレベルが上がっていないのでしょうね。

コントロール良くボールを飛ばすには「ボールが飛ぶ理屈 + 身体の使い方 + 意識」

ボールが飛び回転がかかる理屈は初心者のトッププロも同じ

ボールが飛び回転がかかる理屈は “皆に等しく” 共通し、トッププロもテニスを始めたばかりの初心者の方も “同じ理屈 (物理法則)で” ボールを飛ばしています。

|  |

逆に言えば、ボールが飛ぶ理屈に目を向けないまま、見た目としての『ボールの打ち方』だけに意識を向けるから自分が望むような結果が得られない可能性がありますね。

教わる『ボールの打ち方』には最適化された動作が含まれている

ラケットを使ってボールを打つ」のは全身運動になってきますから、ショットの種類や個人差によって打ち方も違います。「コントロール良くボールを打つ」と言っても『何が正解』とは言いづらいです。

それでも、我々が教わる『ボールの打ち方』には狙った所、方向に効果的にボールを飛ばせる根拠ある動作、身体の仕組みや機能を踏まえて考えられた動作が含まれているでしょう。(さもないと何十年も同じ説明が続くとも思えません)。

ただ、我々はどうしても、示される手順や示される『形』に目を向けがちです。自分で考える手間もなく、分かりやすく感じますからね。(テイクバックの形はこう、インパクトの形はこうみたいな部分) 面倒だし、大変ですが『ボールの打ち方』が何を示しているのか考える機会は常に持っておきたいです。

「狙う」認識、意識を持たないと動作は最適化されない

それに加えて毎回きっちりと「狙う」意識でしょう。

ゴミ箱にゴミを放って投げ入れるような場合、その目的に対して我々の動作は『自然と』最適化されていくでしょう。適当に放る、入る確率が低いのに全力で投げる方が居れば「あぁ「入れる」という結果ではなく「投げる」のが目的になっているのだな」と感じます。

漠然とボールを打っている限り、コントロールは定まりにくいと思います。自分の位置、相手コーチの方向、ネットの高さ、どのコースにどういう球種をどの位の速度でどの位の高さでどの位の速度でどの位回転をかけて打てばネットを越し、相手コートの着地させたい位置に収まるのか。その上でそこでバウンドしたボールを相手にどう取らせるのか、どこにどういう返球をさせるのか。或いは返球できないようにしたいのか。そういう意識を持っているからそれを実現するための『打ち方』が定まってくるし、必要な技術を習得、上達させようと考える事ができます。

対人でボールを打ち合う際や試合中に起こりうる状況を想定して練習しない。常に球出しのボールを打つようなイメージのテニスを基本としていると思うような上達が得られるとは思えないのです。

フォアハンドストロークは『利き腕肩の位置を基準とした “狭い範囲でしか”』打てない

それでは今回の本題に入っていきましょう。

各ショットは身体の仕組みや機能よる制限を受ける

テニスに『打ち方』がある事で分かるように、各ショットは必ず、身体の仕組みや機能に関する制限を受けます。フォアハンドとバックハンドの違いは「身体の右側か左側か」だけでは無いです。これらを確認しておく事は大事そうですよね。

|  |

フォアハンドストロークは「(基本としては) 利き腕側の手にラケットを持ち、利き腕だけでラケットを操作してボールを打つ」ショットなので、これに関する身体の機能や仕組み、制限になる部分を確認しましょう。

フォアハンドストロークを打てる打点の「利き腕肩を基準とした “狭い範囲”」しかない

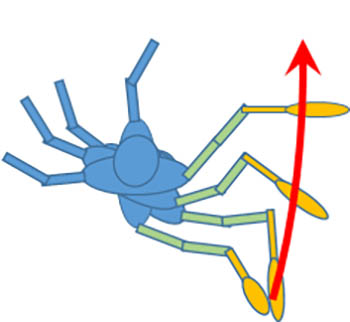

フォアハンドストロークを利き腕だけで打つ事を考えた場合、打点の位置は『利き腕肩の位置』による制限を受けます。

ラケットを握る手は腕に、腕は肩に付いています。身体の構造上、上腕 (肩から肘) は肩よりも後ろに曲げる事はできないですし、腕の長さ以上にラケットを肩から離れた場所に位置させられないです。

このため、両肩のラインが、打点における『手前側』の限界ですし、「身体 (肩) より外に遠く」「前に遠く」「身体(肩) に近く」の全てが『腕の長さによる制限』を受けるのです。

|  |

|  |

個人差やグリップによる違いはありますが、ラケットを持つ利き腕肩の位置を基準にして「両肩のラインから前に50m程の範囲でしか『打点』を取れない」という理解がとても重要になると考えています。

|  |

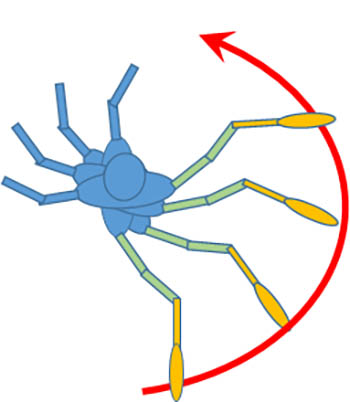

慣性の法則による直進性により「ヘッドが走る」現象が起きる

どんなに強く振ろうと腕の長さ以上にラケットは前に進めません。まず、手に持つ (手や腕に近い) ラケットのグリップ側が先にこの制限を受けます。そしてラケットには慣性の法則が働きます。

手や腕により遅れて加速したラケットヘッド側は (初期加速のエネルギーを使い果たした) 手や腕を追い越した後も慣性の法則による直進性もあって前進を続けて「ラケットヘッドが走る」と言われるようなヘッド側だけが前に出る状態に至ります。(ヘッド側が勝手に前に出てくる。だから「スイングを止めてラケットヘッドを走らせる」等は全くの別物。基本にするのは不自然に思う)

|  |

|

フォアハンド側は『利き腕肩』が前進する中でボールを捉える (身体の向きの変化)

上では『利き腕肩と腕の関係性から来る打点の制限』について確認しましたが、フォアハンドストロークではこれに『利き腕肩の位置の移動』という条件が加わってきます。

フォアハンド側とバックハンド側の動作や制限の違い

ボールの打ち方には『フォアハンド側』と『バックハンド側』がありますがそれぞれに身体の構造からくる特性、制限があります。

フォアハンド側は利き腕肩の位置を後ろから前に移動させてラケットを加速させつつ、ボールを捉える。腕の各関節も身体の中心に向かって曲がりやすく出来ています。

バックハンド側は利き腕肩の位置が準備段階からインパクト前後まで身体の前側に合って変わらない。中心から外側に曲がるのは肩と手首位しかないです。

利き腕肩が前進していく分の距離 (幅) や、腕の曲がりやすさがボールを打つ際の調整を容易にする。これが使えない事で打点がシビアになる、丁寧で厳密な位置合わせが必要になるバックハンドを「苦手」と思うのはある意味当然です。だからこそ身体の構造上、適した使い方を考える必要があるのだと思います。

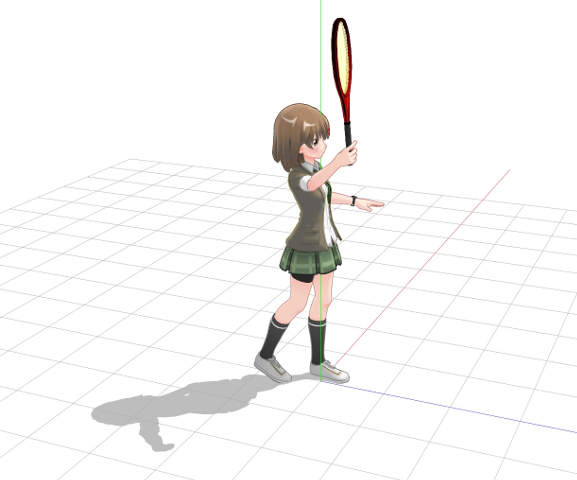

まず、フォアハンドストロークを打つ際は『横向き』に近い状態から『正面向き』に近い状態まであるという点をまず認識しておきたいです。

|  |

我々は『身体の向き』という認識を持ちやすい

テニスの指導では「まず横向きになります」のように状態としての身体の向きを指示する事があり、我々はそういう指示に慣れてしまっています。

その弊害の例を上げましょう。

例えば「サーブは薄いグリップで打つ」と言われますね。サーブをどう打つかはさておいて、グリップの『厚い・薄い』によって身体の向きとインパクト面の向きに関連性が生まれ、ボールを飛ばしたい方向である前、ネット方向にラケットのインパクト面が向きやすい身体の向きも『身体の構造上』自然と決まってくるのです。

| 薄いグリップ 横向きでインパクト面が正面方向 | 厚いグリップ 正面向きでインパクト面が正面方向 |

|  |

「薄いグリップで打たないといけない。でも、インパクト前後でうまくインパクト面を向けられない」という方が、“横向き” のまま腕でラケットを “前に” 振るサーブを打っていたりしますよね。(利き腕肩が前に出ていないことで打点を後ろに取れる。後ろ向きでハイボレーを打つ際等に使えます。サーブに求められる条件と会いづらいだけで間違いではありません)

逆に「正面向きになった状態でラケットを振る」意識が強い方は、横向きから “とっとと” 正面向きに向きを変え、その状態からラケットを振ろうとする。身体の構造による制限で『薄い』グリップではインパクト面が前に向けづらく。自然と「厚い」グリップに握り変えていく傾向が見られますね。

|  |

いずれも『サーブの打ち方』を「横向き、正面向き」といった静止画的な『状態』として手順、段階を捉えているために一連の動作、全身運動として考える事ができないままなのかなと思います。

フォアハンドストロークもサーブもフォアハンド側で打つショットと考えれば、横向きの準備段階から利き腕肩の位置が身体の前側に移動していく。その動きがラケット加速や打点位置の決定、どこでどうボールを捉えるかに “全て” 関わってくる。その点を改めて認識し、考えるべきなのだろうと思っています。

※TV画像も粗く、プロテニスプレーヤーの打ち方を写真 (連続写真) でしか確認できなかった時代の名残。YouTube等もなく『ボールの打ち方』は本や雑誌等の印刷物で伝えるしかなかった。我々は教科書や授業、先生と生徒という関係性に慣れている。動画を見せながら身体の仕組みや機能、使い方、各部が連動し、それがどうテニスに関係するかを説明するのは手間だし、見る側、聞く側も理解すべき情報が増えて面倒に思う。状態で示す方が説明は楽だし、聞く側も分かりやすく感じる。だから、YouTubeでも「こうやって打ちなさい」という静止画時代の指導手法の動画版が多いのだと思う。見る側も「分かりやすい」と感じ、それを求める構図は変わらない。

正面向きのままではまっすぐ飛ばしづらい

話を戻します。

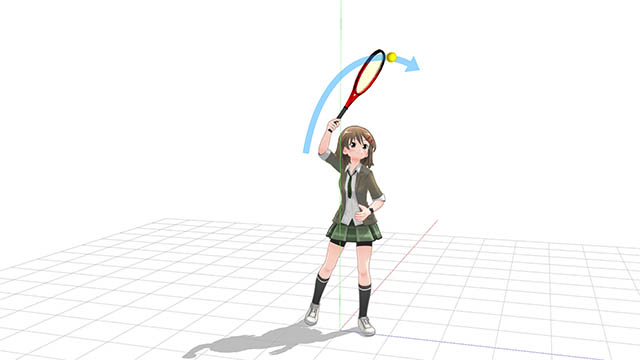

フォアハンドストロークを打つ際に打点 (ボールを捉える位置) が利き腕肩の位置と腕の関係性による制限を受ける事を踏まえ、仮に「正面向きに近い状態のまま、フォアハンドでスイングし、ボールを打つ」と考えれば、こういう動作例になるでしょうか。

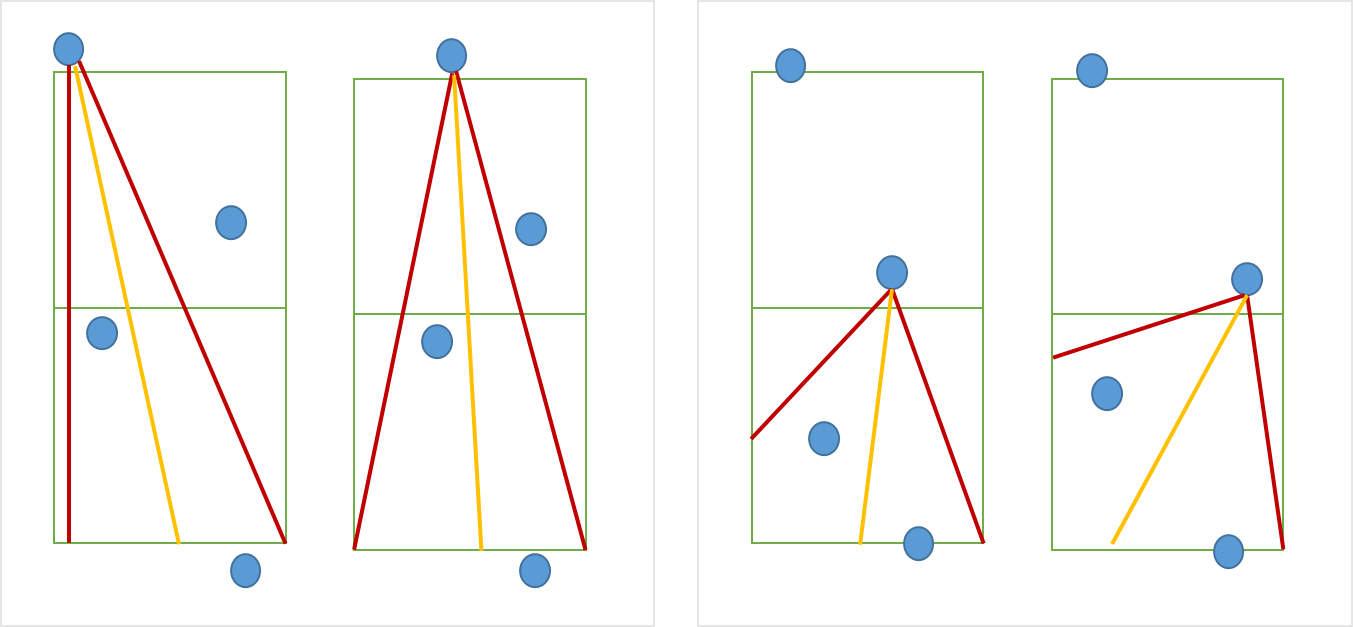

腕は肩のラインより後ろには引けない (曲がらない)。その位置から、利き腕肩の前辺りまで約90度近く水平方向に腕とラケットを動かしていくような動きです。腕を捻ったり、曲げたりは特にしません。

フォアハンドストロークは「利き腕肩を基準とした “狭い範囲でしか”」打てないという話の通り、ボールを飛ばしたい正面方向にうまくインパクト面が向く範囲、タイミングはかなり狭いものになるのが分かります。「速く、強く」ラケットを振ろうとすれば上手く当たらなくなる。こういう打ち方を使う方は「ラケットを振る速度を抑える」ことになるでしょうね。

ワイパースイングは解決法の一つだが…

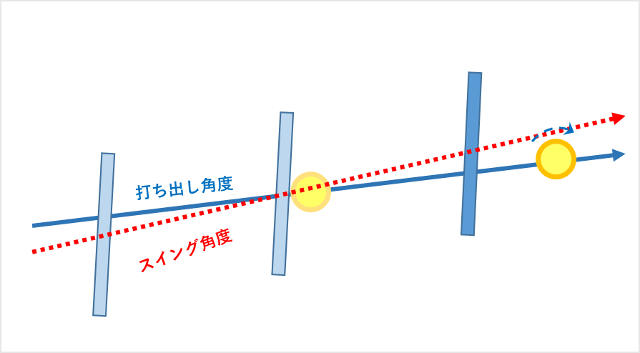

正面向きに近い状態で、インパクト前後らボールを飛ばしたい、エネルギーを加えたい方向に出来るだけインパクト面を向け続けるための方法の一つに『ワイパースイング』と呼ばれる物がありますね。

私は専門家ではないのでワイパースイングを定義するのは難しいですが、フォアハンドストロークで用いられる腕の特性 (外側から身体の中心に向かって捻れやすい、曲がりやすい) を使い、肘をたたむ、腕を巻き込むようにして打つイメージがあります。(逆に外側から身体の中心に向かって曲がる捩れる機構が弱いので「バックハンド側でワイパースイング」とは考えない)

先のスイング例に比べ、インパクト面が長くボールを飛ばしたい方向、エネルギーを加えたい方向に向いているのが分かります。

|  |

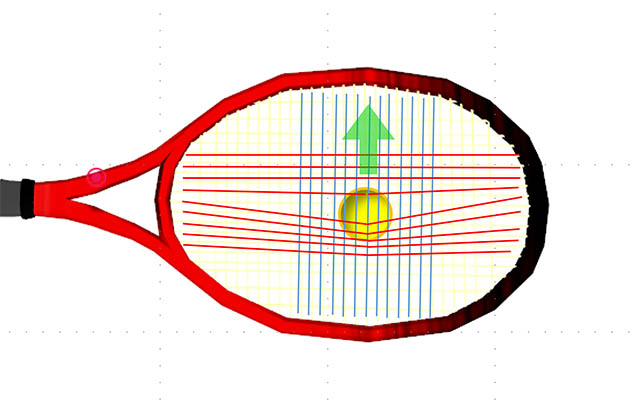

因みに「ワイパースイングはボールに回転がかかる」イメージですが、ラケット面に縦横と張られたストリングス (ガット)、ストロークを打つ状況で言えば、より長さのある縦糸がボールに下側に多くかかり、横糸方向にラケットが進んでいく状況が「回転がかかりやすい」状況と言えるでしょう。

ワイパースイングは「前に振っていくより上に持ち上げる要素を増やせる」事でその状況を作りやすく出来るのだと考えます。

ただ、ワイパースイングが広く使われ始めたのは30年近く前でしょうか。道具が科学樹脂製に変わった効果故だと思いますが、ラケットを通じてボールに伝えられるエネルギー量は決まっており、回転に多く割り振ろうとすれば速度に割り振るエネルギー量は減る。昔のような『山なり』のストロークを多用するプロは見られなくなり、道具の進化を活かしてボール速度を増す、更に「相手の時間を奪う」ようになった現代テニスでは当時のような「腕を巻き込むようにラケットを上に振り上げるワイパースイング」は用いられなくなっています。現代風はラケットヘッドが『上』ではなく『前』に出る。「前に向けて強くエネルギーを加えようとすれば『上』ではなく『前に』ラケットが動いていく」のは道理です。

| 昔っぽいワイパースイング | 今風のワイパースイング |

|  |

※今でもネット間際でボールを持ち上げる、短い距離で打ち合うミニラリー等では巻き込むようなワイパースイングを用いる。打ちたいボールの質に合わせて打ち方を用いる。0か1かと区分する意味もないと思います。

ただ、『前に』振ろうとすれば利き腕肩の位置と腕の長さによる打点の制限の話に戻ってしまい、『上に』振り上げてインパクト面を維持するワイパースイングに比べて安定してボールをまっすぐ飛ばすのは難しくなりますね。

体重移動と利き腕肩の前進

テニスでは「体重移動をして打たないとダメだ」とよく言われますが、体重移動がどういうもの (動作) でそれがどういう効果を生むのかという点については常に曖昧なまま、具体的に説明される事がない気がします。「体重をぶつけるように?」「踏み込みながら打つ?」ラケットを握りしめてボール目掛けて全力疾走すれば良い訳ではないですよね。

テニスの場における説明、『ボールの打ち方』に固まった認識をクリアにするため、他スポーツにおける動作に目を向けてみましょう。

ボーリングの例

ボーリングを考えればボールがピンまで強く進んでいく前進力を生み出しているのは『助走』のエネルギーを『左足への体重移動 (体の前進)』『身体の動き』に連動させたものでしょう。

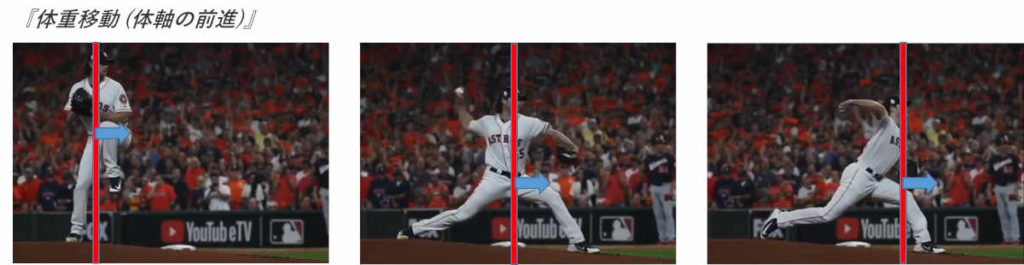

ピッチャーの例

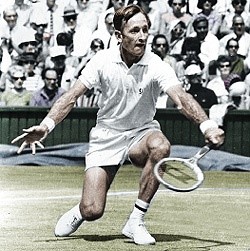

ピッチャーで考えれば時速150km越の球速が出る要因は『上げた左足を前に踏み出し体重移動していく (体の前進)』と『横向きから利き腕肩を前進さえていく動き』等だと思います。

「腕を振る」のはそれまでの加速動作ありき

物体には『慣性の法則』が働き、ボーリングもピッチャーの投球も、方法を問わず、手に持つ (握る) ボールを加速させる事でボールは慣性による直進性を持ち、手から離れた後も目標方向に向かって進んでいきます。「手に持つラケットにジェットエンジンが付いていて時速300kmまで急加速する」と考えれば「手や腕を動かしてラケットを操作する」事なんて出来ず、進んでいくラケットに手が引っ張られるだけだろうと想像できます。(この「まっすぐ飛んでいく」のに慣性の力が関係します)

我々は意識的、無意識の両方で「腕でラケットを振ってボールを飛ばす」という意識を持ってしまい、それが「足の力を使う」「体重移動を使う」といった「腕を振る」以前のラケットの加速要素を「腕を振る」事に繋げられない。理解さえすれば誰でも出来る事なのにそこに理解が至れない理由になっている気がしています。(動作の最適化はさておき、手に持つボールを「投げる」動作は「ラケットでボールを打つ」という要素を介さない分、直接的で皆、分かりやすいのでしょう)。

身体が前進している状態 = 利き腕肩もラケットも前進している状態

以下動画のキリオス選手は「利き腕肩の位置変化を使わず、腕の振り、腕を上手くたたむ」動作でワイパースイング強めのフォアハンドストロークを打っています。(横向き気味、正面向き気味の両方で上手く腕を使ってボールを打っている)

Nick Kyrgios technique from different angles (Practice – Davis Cup Finals 2019)

キリオス選手並のセンス、こういう打ち方で散々練習しているのならともかく「普通に難しい」のは明らかだと思います。

正面向きの状態でラケットが右から左に大きく動く中 (インパクト面は前に向き続けるが) で上手くボールを捉え、かつ『前に』まっすぐ飛ばすと考えれば「加減する、スイング速度を落として当てようとする」かもしれませんよね。

また、上図のようなワイパースイングを用いずに、同じように正面向きの状態からボールを飛ばそうとすれば「インパクト面がボールを飛ばしたい『前』に向いている段階はごく短いものなる」でしょう。同じように「スイングを緩めてうまく当てようとする」可能性がありますね。

|  |

これらの問題を解決する、「ボールがまっすぐ飛びやすくなる」要素が『踏み込み等を含む体重移動』と『利き腕肩の前進』だろうと思うのです。

|  |

「足から上半身へ力を伝えていく」とか言われるやつ

よく「足から下半身、上半身へ力を伝えていく」等と言われますね。具体的な説明が難しいのでイメージ的な話になりがちでしょうが、個別の部位、動画がボールを飛ばすためのエネルギー発生に関係する様子を考えれば、理解の手助けになる気がします。

我々は電車に乗っている際、つり革に捕まり、一歩も動かなくても実質的に電車と同じ速度で移動し、目的地に向かっているのが分かります。

テニスで言えば、ラケット自体は勝手に前進する事はないですから、ラケットを加速、移動させているのは我々の身体、身体を動かす一連の動作です。

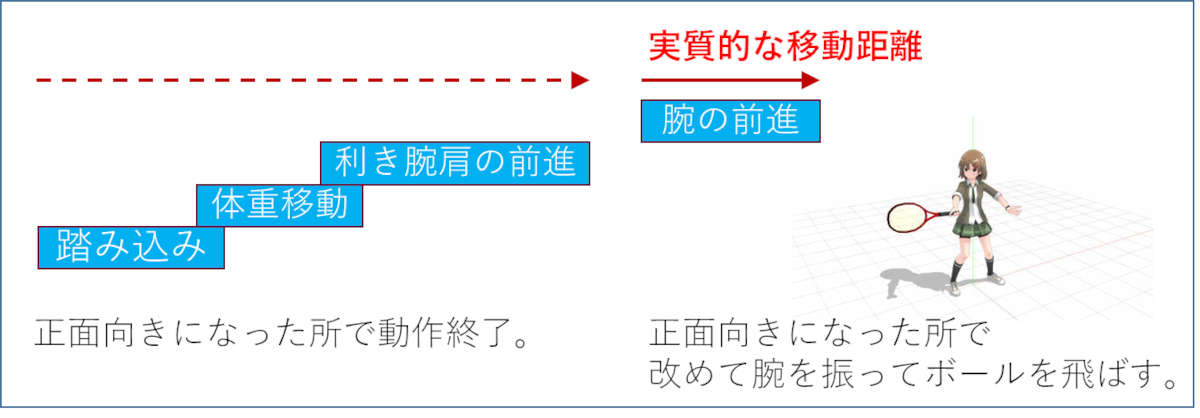

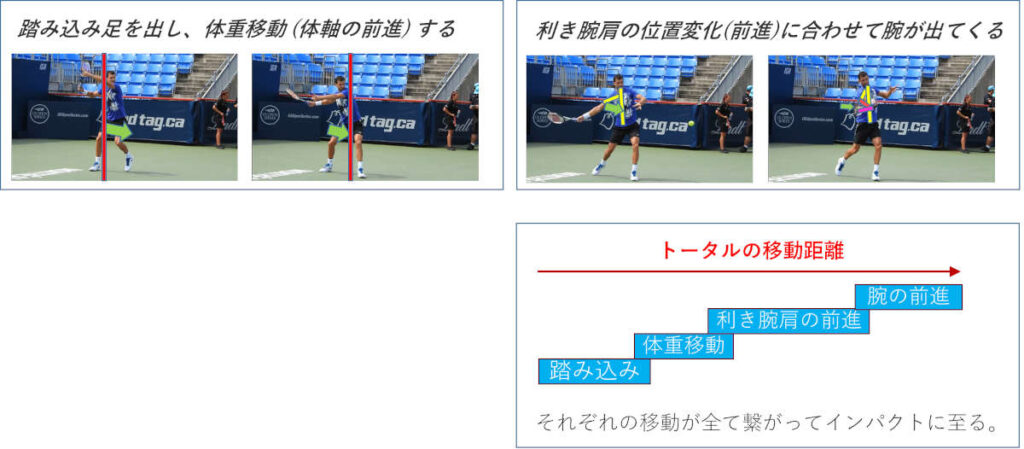

フォアハンドストロークを打つ際の手順で考えれば、1) 踏み込み 2)体重移動 3)利き腕肩の前進 4)腕の振りの全てで身体、利き腕肩の位置、手や腕が進み、手に持っているラケットも前進していきます。ボーリングでボールを投げる際、ピッチャーが投球する際のように足、下半身、上半身、腕と前進する動き、そのエネルギーを順に繋げて行けば良いです。

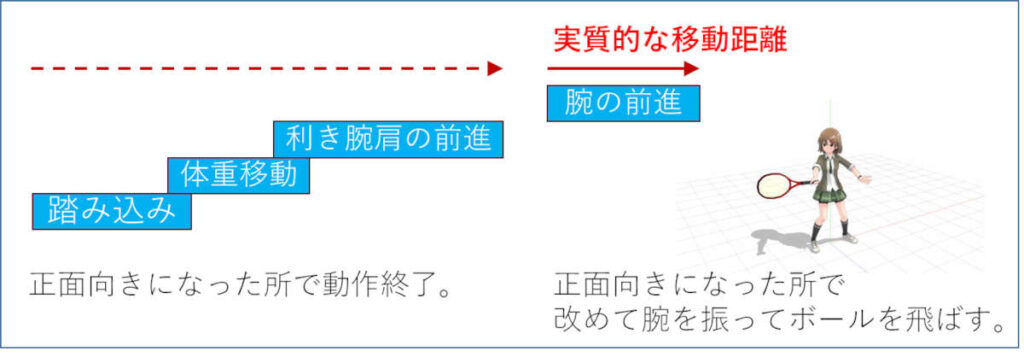

逆に「正面向きに近い状態のまま、或いは早々に横向きから正面向きになる。その後、改めて腕を振る動作でボールを飛ばそうとする」というのはその一部、最後の部分だけをやっているだけです。

繰り返しになりますが「正面向きに近い状態で腕を振る」というのはワイパースイング等の工夫をしてもボールを飛ばしたい方法である『前』へラケットのインパクト面が向く時間、タイミングはシビアな狭い範囲になります。(だからうまく当てようとスイングを緩めたり、調整できずまっすぐ飛ばせなかったりする)

|  |

「自分は出来る」ではなく、いちいち気にしなくても勝手に良い状態になる方法を考えたいですね。それが「誰でも出来る」というとても大事な事です。

「体重移動し、身体が、利き腕肩が前進してくる」段階でボールを捉える

前に向かって全力疾走している状態を考えれば「曲がりづらい」はずです。慣性による直進性。「車は急に曲がれない」ですね。

踏み込みからの体重移動は身体の重さもあり直進性も強くブレにくい。これに合わせて利き腕肩を前進させていき、それに合わせて腕が出てくる。手に持つラケットも慣性による直進性で前に出てくる。

だから「体重移動し、身体が、利き腕肩が前進してくる」段階でボールを捉える事は「ボールを真っ直ぐ飛ばす」ために重要で誰にでもやりやすい、効果的な方法だろうと思います。

昔、指導を受けたコーチは短いボールの打ち込みやライジング、ドライブボレーの練習をさせていました。いずれも「その場で飛んでくるのを待って打つ」という事が出来ず、自分から打つ位置に接近していくしかない。当然、踏み込みや体重移動をしながらでないと上手く打てない。正面向きの状態で腕を振ってボールを打つという癖を矯正できるという事だろうと思います。

|  |

ラリー相手が打ってくるボール、試合で飛んでくるボールを打つ際速度も速く、準備時間も取れない。心理的にプレッシャーも感じる。結果、球出しのボールを打つ際のように「自分が居る位置でボールが飛んでくるのを待って打つ。ボールがバウンドの頂点から落ちてくるのを待ち構えて打つ」という状況を求める。飛んでくるボールを見ると「慌てて、まず下がって距離と時間を確保しようとしがち」ですね。

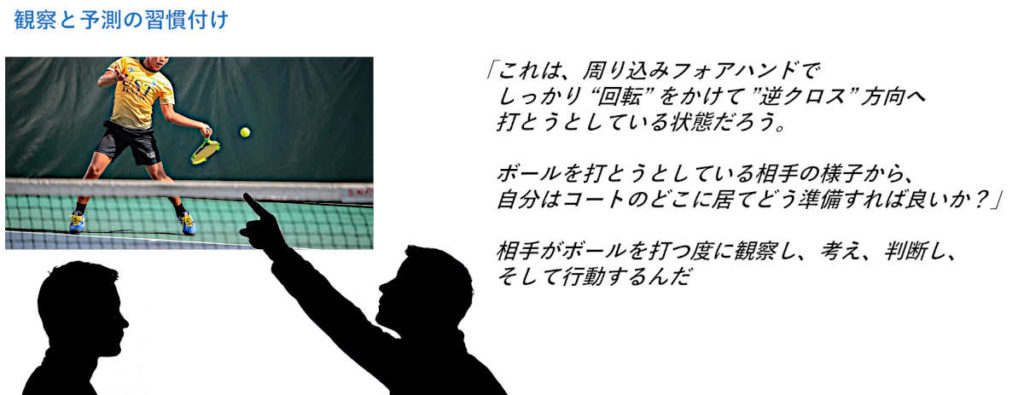

これは相手ありきのスポーツであるテニスにおいて必須の「相手を観察し、判断し、予測し、準備する」という習慣付けが出来ていない事が大きいです。飛んでくるボールを見てから判断するから単純に準備時間は1/3位になる (観察すれば “相手が打つ前に” コースや球種が判断できるから1/2ですらない) から「時間がない」と慌てるのは当然ですね。

正面向きでその場に立った状態からいきなり腕を振ってボールを飛ばそうとする、時間の無い中、一旦下がって、重心がかかと側にかかったような状態から腕を振ってボールを飛ばそうとする。結果、タイミングや打点も合いづらく、思ったよりボールが速い、思ったより弾むならボールを飛ばしたい方向である『前』に向けてエネルギーを伝えづらい態勢、状態でボールを打つことになる。或いは無理矢理、打ち返そうとする事に繋がりますね。腕だけでラケットを振るとインパクト面が『前』を向く時間が短いのに態勢が悪い事で一層「まっすぐ飛ばす」のが難しくなるでしょう。

|  |

昔ながらの『フォアハンドストロークの打ち方』を “理屈を前提に” 考えてみる

昔の「体重移動をして押し出すようにフォアハンドストロークを打っていた」時代は飛ばないラケット (ボールに伝えられるエネルギー量が小さい) を使っていたおかげでそういう打ち方でないとボールを飛ばすエネルギー量が稼げないし、エネルギー量が小さいからトップスピンを強くかけて打つのも妥当な選択ではなかった。

道具が科学樹脂製になり、製法も進化した事で「体重移動とか気にしなくても、オープンスタンスから腕っぷしでバチンと叩く」打ち方でも問題なくテニスが出来るようになりました。

でも、人が加えられるエネルギー量、ボールが持つエネルギーを反発させるにも限界があります。「踏み込みながら打つ」「体重移動をして打つ」は古い時代のよく分からない呪文ではなく、科学的根拠に基づき、身体の機能や仕組みを上手く使う工夫、現代テニスでも当然のように活かせる要素です。

| 左右の肩を入れ替える、利き腕肩を前に出すみたいな話 「左右の肩の入れ替え、打ち終わったら利き腕肩 (右利きなら右肩) が前に出てくる位に身体を回して打て。そうすれば打つボールの威力が上がる」等と言われる事がありますよね。  でも、身体の回転は『円運動』であり、踏み込み、体重移動、利き腕肩の前進は『前に向けた直線運動』に近いものです。どちらがまっすぐ飛ばしやすく、エネルギーを伝えやすいかは明白です。   また、インパクトまでのラケット加速がボールを飛ばすエネルギーを生むのであり、個人的にですが「”打ち終わった後” に利き腕肩を前に出す」というのは考えるべき、意識を向けるべき段階がズレている気がします。 |

自分が打つフォアハンドストロークを客観的に見た場合 (撮影等してみる)、「ボールが飛んでくるのを待って、ボールが飛んできたら、唐突に強く腕を振ってボールを飛ばそうとする」ようなら「飛んでくるボールに対して一旦下がって踏み込みや体重移動を意識しながら身体が前進、利き腕肩が前進している、身体が完全に正面向きになる前にボールを捉える」といった意識を持ってボールを打ってみてはどうかと思います。アプローチショットでも身体や肩、腕が前進する中で打つ事を意識したいし、球出し練習やラリー中でも短いボール、浮いたボールは前に入りつつ打つ、場合によってはドライブボレーで打って見る事を考えても良いと思います。