両腕を広げるようにして開きを抑えろ

私はテニスを始めた時からバックハンドは片手打ちで、まともに打てるようになる (フォアハンドと同じ位に自信を持って打てる) まで10年近くかかりました。

片手打ちバックハンドを教わっていると1回は耳にするのが「両腕を広げるようにして身体の開きを抑えろ」「胸・肩甲骨を開くようにしろ」といった説明です。

片手打ちバックハンドは利き腕だけでラケットを操作し、ボールを打つので「ラケットを振ろう」とすると利き腕肩 (右利きなら右肩) から先の動きが強くなりがちです。結果、腕を振る、動かす反動で利き腕肩側が背中側に流れて (動いて) いってしまい、「肩が開く」と言われる状態になります。

後述しますが、ボールとラケットが接触するインパクト時間は0.003~0.005秒と言われるほど短く、インパクト前後のラケット面、インパクト面の向き、角度が大きく変化する打ち方で安定的な飛びを得るのは難しいです。

| インパクト前後で ラケット面の向きが 安定している | インパクト前後に ラケット面の向きが 大きく変わる |

|  |

この点、「自分の技術ならうまく当てられる、当てられない (出来る/出来ない)」ではなく「そんな事をいちいち気にしなくても振るだけで安定したインパクトになる」打ち方、身体の使い方を考えるべきだと考えます。

それはともかく「手や腕でラケットを振ってボールを飛ばそう」とする意識が強い事で「肩が開く」事象が起きる。インパクト前後のラケット面の状態が不安定になるから思った方向に飛ばせない、遠くまで飛ばせない、毎回飛び方が違うという結果が続きます。

本来は「エネルギーを発生させる手法が上半身や腕部に偏っている事」が問題だと思うのですが、教える側からすれば『動作の矯正 (○○するな)』の方が簡単なので「両腕を広げるようにして身体の開きを抑えろ」という指示が多く用いられるのだと思っています。

片手打ちバックハンドに対するイメージの影響

もう一つ「両腕を広げるようにして身体の開きを抑えろ」という指示に繋がっていそうな事があります。それは皆が思い浮かべる『片手手打ちバックハンドに対するイメージ像』です。

例えばこういうやつ。

最近Twitter等で話題になっているキッズさん達が居られますよね。

Yunosuke one-handed backhand✋🎾#Wilson#teamWilson#Wilsontennis#尾脇兄弟#テニス#tennis#スポーツ#sports#tsitsipas#federer#dimitorov#tsitsipas pic.twitter.com/iYaeSh1uhF

— 尾脇康介 (@JiRo_NoSuKe) January 28, 2021

いかにも「片手打ちバックハンド」という印象だったり「美しい、かっこいい」と感じてしまう所ですが、

「両腕を広げるようにして打つ片手打ちバックハンドは汎用性が高くないかなぁ。

イメージに影響されて、こういった打ち方を基準に片手打ちバックハンドを練習していこうとするのはオススメできないかなぁ」

と個人的に思っています。

※打ち方の否定等ではありません。ボールにエネルギーを伝える方法は色々ある。こういう打ち方が適した場面もあります。ただ、誰もが実行しやすい、やりやすい方法があるならそっちの方が良いね。だから考えてみようという事です。考えた結果が無意味でも自分で自分のテニスを上達させるため、テニスへの理解を深めるために「考えないより考えた方が良い」と思っています。

片手打ちバックハンドの導入の難しさ

個人的にですが、

- 両手打ちバックハンドは「ボールを打つ」所から始められる

- 片手打ちバックハンドは「ボールを打つ感覚を掴む」という “スタートライン” に立つまでがまず苦労する

と考えています。

|  |

テニススクール等の『ゼロ』に近い状態から上達を目指す段階で「打てる」と「打てない」の差は大きいです。成長している実感は続けるモチベーションになり、成長が実感できなければ選択への疑問も湧きます。

両手打ちバックハンドは習い始めたその日からボールを飛ばせ、それ以降を『練習時間』に当てられますが、片手打ちバックハンドはボールを打つ感覚を掴めなければいつまでも「まっすぐ飛ばせない」「ネットを越せない」といった状態が続きます。

ボールが飛び回転がかかる理屈は共通するということ

私は「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象でしかない」と思っています。

世界的なトッププロも初めてばかりの初心者も同じ理屈 (物理法則) の下でボールを打ち、飛ばし、回転をかけています。

ボールの質を決めるのは『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』の2つだと考えます。

仮に、同じ方向に同じエネルギー量、同じ伝わり方をしたなら「打ち方が何であっても同じボールの質、飛び方、回転になる」理屈です。

|  |

実際は、身体の構造や使い方、感覚的な問題もあり「フォアもバックも同じエネルギーの加わり方になる」という事は難しいのですが、同じフォアハンドストロークでも打つ度にエネルギーの伝わり方 (ボールの質) は違うのですし、AさんとBさんのフォアハンドストロークの打ち方が全く違ってもボールは同じ方向に飛ばせます。これはボールが飛ぶ理屈が同じだからです。

つまり、片手打ちだ、両手打ちだと『手順』や『見た目の形』だけで完結してしまう。全てのショットに共通する『ボールが飛ぶ理屈』に目を向けない、理解しない事が「片手打ちバックハンドの導入の難しさ」にも繋がっている気がしているのです。

『ボールの打ち方』は教わるけど『ボールが飛ぶ理屈』が示されない辛さ

テニスを教わる際、『ボールの打ち方』と違い『ボールが飛ぶ理屈』は言葉として示されないです。

だから、体感しやすい両手打ちバックハンドに比べ、身体の構造や慣れない使い方から来る「体感のしづらさ」が片手打ちバックハンド導入の壁になっているのでしょう。

かといって、私もかつて言われていた「片手打ちバックハンドなんてやる意味がない。両手打ちバックハンドの方が “強い” のだから」といった根拠のない話には同意しません。

物理法則上『ボールが飛ぶ理屈』はどのショットにも誰にでも共通するので「より安定的に、より多くのエネルギーをボールに伝えられる」方がボールの威力は高いです。そこに片手打ちも両手打ちもありません。

|  |

フェデラー選手、ティーム選手、チチパス選手等、近年の片手打ちバックハンドの復権により「両手打ちバックハンドの方が強い、両手打ちの方が上だ」という声は以前より収まっていますが、今思えば、既にボールが打てるようになっている両手打ちバックハンドの方が「ボールを打てるというスタートラインに立てていない」段階の片手打ちバックハンドの方を指して「両手打ちの方が上だ」と言っていた気がします。

この点、『ボールが飛ぶ理屈』を理解しないままなら片手打ちだろうと両手打ちだろうと「フォアハンドストロークと同じ位自信を持って打てる」段階には至れそうにない。バックハンドで打ちたくないから常にフォアに回り込む状態から抜け出せないかもしれないし、フォアでもバックでも自信を持って打てる段階に至った方なら「片手でも両手でも好きな方で良い」とアドバイスされる気がします。(昔の事を思うと「片手打ちバックハンドの全否定」はきつかったですね)

「ラケットを振ってボールを飛ばす」という意識

テニスはラケットという道具を用いるというルール、制限上、我々は意識的・無意識の両方で「手や腕でラケットを振ってボールを飛ばす」といった意識を持っていると考えます。

前述したように、ボールの質を決めるのは『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』の2つだと考えています。同じ方向に同じエネルギー量、同じ伝わり方をしたなら「打ち方が何であっても同じボールの質、飛び方、回転になる」理屈です。

ここで言う『打ち方』とは「身体の機能、仕組みの使い方、身体をどう動かしてボールにエネルギーを伝えるか」という事です。身体の機能、仕組みの使い方の違いがフォアハンド、バックハンドといったショットの区分に繋がっているだけという感じですね。

分かると思いますがボールが飛び、回転がかかるためにエネルギーを加えていく方法は「腕を振る」だけではないです。(ラケットを手に持つ以上「腕を振る、手や腕でラケットを操作する」意識が強く出るのは述べた通りです)

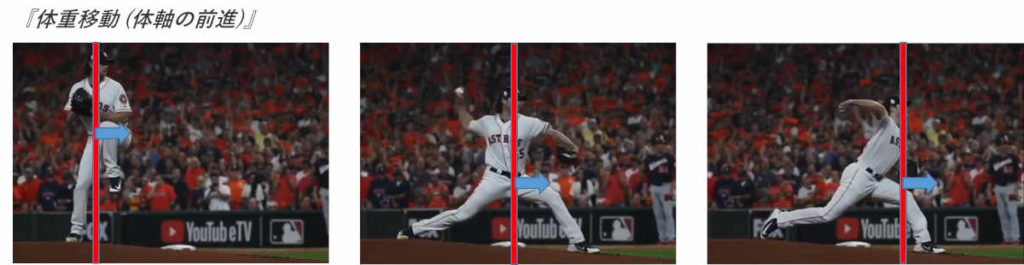

分かりやすい例がよく言われる『体重移動』ですね。

「腕を振る」段階以前の加速が大事

敢えてテニス以外の例をあげますが、ボーリングにおいて手に持つボールがピンまで勢いよく転がっていく、ピンを弾き飛ばす回転を発生させる大きなエネルギー源になるのは『助走』です。レーン直前に止まり、腕を振ってボールを投げる事を考えればボールに威力は段違いです。

野球のピッチャーで言えば、上げた左足を投げる方向に着き、体重を左足にかけていく『体重移動』がキャッチャーのミットまでボールが飛ぶエネルギー源になります。

『助走』と『体重移動』という区分的な違いはありますが「エネルギーを加えたい方向に身体を前進させていく」という意味では同じであり、その前進で発生させたエネルギーをその後の「腕を振る」段階に繋げている。動作として分断していない、腕を振る動作だけでボールを投げない点は同じです。

ここでは身体の前進 (助走、体重移動) を上げましたが「腕を振る」段階以前の加速という意味ではこれに限りません。

|  |  |

意識的・無意識の両方で「腕を振る、手や腕でラケットを操作する」が強く出てしまうので、こういった点、「腕を振る」段階以前について認識、理解しておく事がとても大事だと考えます。

身体、腕の構造から来る制限

上腕は背中側に曲がらないから身体が回るのは当然の事象

上腕 (肩から肘まで) は肩に繋がっており、肩を支点に動作します。

最終的に手や腕でどう操作しようとしても、肩に繋がる『上腕の動き』に手や手に握るラケット面の向きは影響を受けると思います。腕全体の角度が大きく変わる要因ですからね。

|  |

片手打ちバックハンドのスイングで言えば、身体より前の空間で利き腕肩の位置を通過した手や腕は更に進んでいきますが腕の長さが限界。それより前には進めない。次第に肩のライン(身体側)に寄っていき、肩の延長線上まで到達したら、身体の構造上「上腕は背中側には曲がらない」ので上腕がロックします。その時点でも「振った」勢いが強ければ、やむなく最初に述べた「肩が開く」「身体が回ってしまう」状態を生みます。つまり、上腕が肩を支点に『円軌道』を描くのは身体の仕組み上、当然の動作です。

|  |

「両腕を広げるようにして開きを抑えろ」というのは「上腕が背中側に回らない」という制限を利用し、非利き手側も同様の動きをさせる『矯正』。これにより身体の回転を無理やり止めている訳ですね。

ラケットの前進に伴う外旋が背中側にラケットが入るフォロースルーになる

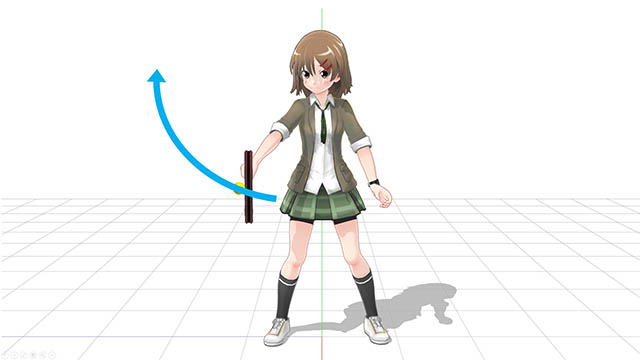

では、何故、下図のようにラケットヘッド側が背中の方に入るくらい大きなスイングができるのかと言えばラケットの前進に合わせて「前腕を返す (回転させる) 外旋 (スピネーション) を入れている」からです。(もちろん肩周りの関節の柔軟さも関係します)

自分でラケットを持って上写真の前腕、手首、ラケットの向きを確認してみてください。前腕 (肘から手首まで) を捻る、回転させるとラケットヘッド側が上向きに変わってきます。

|  |

物体であるラケットには『慣性の法則』が働き、重量と速度をもって進むラケットはその直進運動をし続けようとします。

|  |

ラケットは “勝手に” 進んでいくのでその動きに合わせて「前腕を回転させていく」という事です。

これは腕にかかる負荷を減らす意味も大きいです。上腕は背中側には曲がりませんし、肘も外側には曲がりません。「身体が開かないように身体の動きを止める、スイングを止める」等はラケット加速が強くないから、インパクト前後でスイングを緩める事で身体への負担を減らす印象です。文字通り「ラケットを振り切る」のなら、こういったラケット速度、前進していこうとする動きを損なわずに身体の負担を減らす動作は必要になります。

同時に「慣性による直進性によりラケットが勝手に前進していく」点がスイングの前提となり、我々が行うべきは「ラケットを加速させること」です。(速度が上がれば慣性も強くなる)

手や腕の動きで「操作しよう、うまくボールに当てよう、回転をかけよう」とする動き、サーブにおけるプロネーションの話と同様に「腕を捻ってスピネーションを行う」という意識がラケットの直進性、安定性を損なう要因になりますね。

まっすぐエネルギーを加えやすく、エネルギー量のコントロールがしやすい

述べたように、片手打ちバックハンドのスイングで言えば、腕や身体の構造上、利き腕肩の前辺りを通過して以降の手や腕の向き、方向は、肩支点である “上腕の” 動きに大きく影響を受けます。

|  |

逆を言えば「手や腕が利き腕の肩を通過する前であれば肩支点の上腕の動きに影響されない」という事であり、その鍵になるのは『体重移動』を含む『腕を振る段階』に至る前にラケットを加速させておく動作になります。横向きの準備状態から行う『踏み込み』や『体重移動』は左右の足と身体本体により行われる大きな動作であり、動きがシンプル、まっすぐボールを飛ばしたい方向にエネルギーを発生させやすい。ボールとの距離感やタイミングを合わせやすい等のメリットがあります。

|  |

その代わり「相手を観察し、判断し、予測し、準備する」を前提にしない、「相手が打ったボールを見てから判断し動き出す」をやっていると距離感、タイミングが合わないが起こります。接近してくるボールに対し、身体が接近する中でボールを打とうとする訳ですからね。つい「その場に居てボールが飛んでくるのを待って打ちたい」と思ってしまいます。

例えば「飛んでくるボールを見ると毎回下がって準備しようとする。前に移動してノーバウンド等で打てるのにボールが飛んでくるのをその場で待つ、下がってワンバンドしたボールが落下してくるまで待って打とうとする。ボールを打つタイミングが自分の中で「1つしかない」ので下がる事で準備時間を余計に確保しないと不安に感じる」等、「相手を観察し、判断し、予測し、準備する」を前提にしない影響はその人のテニス全般に影響してきます。

球出しのボールなら問題なく打てるけど対人のラリーや試合になると途端にミスばかり、実力を発揮できないのはこの点も大きいでしょう。

打点の位置、ボールを打つタイミング、ラケットでボールを打つその人なりの感覚等から『腕を振る段階』を中心にボールを打とうとすると身体の構造、機能上「インパクト前後のラケット面・インパクト面を再現性高く確保するのが難しくなる」と考えます。

| インパクト前後で ラケット面の向きが 安定している | インパクト前後に ラケット面の向きが 大きく変わる |

|  |

同時に「自分の技術ならうまく当てられる、当てられない (出来る/出来ない)」ではなく「そんな事をいちいち気にしなくても振るだけで安定したインパクトになる」打ち方、身体の使い方を考えたいのです。

我々は意識的・無意識の両方で「手や腕でラケットを振ってボールを飛ばす」といった意識を持っているのでスイングにおける『腕を振る段階・動作』だけを重視しがちになりますが、片手打ちバックハンドでボールを打つという一連の動きから見れば、横向きの準備状態から行う『踏み込み』や『体重移動』を意識しないのは勿体なだけです。再現性高い動きであり、ボールを飛ばす方向、エネルギー量を調整しやすい。腕よりも大きなエネルギーを発生できるのですから。

| 『体重移動』の段階なら まっすぐ飛ばしやすい | 『腕を振る』段階・動作だと 同じ当たり方を するのが難しくなる |

|  |

※上左図、体重移動を実感する体感例として踏み込み足を一旦上げる「一本足打法」みたいな動きとしていますがこういう打ち方をするという意味ではありません。ご理解ください。

下半身の強さ、身体の強さがないと『体重移動』が使えない

下半身を使う難しさと体重移動

序盤でTwitter等で話題になっているキッズさん達の例を上げました。また、女性選手の片手打ちバックハンドでも同じような「両腕を広げるようにして身体の開きを抑える」「胸・肩甲骨を開くようにする」打ち方が強く見られると思っています。

日比万葉vs光崎楓奈【技巧派プロvs期待の若手】 2019

横向きの準備状態から行う『踏み込み』や『体重移動』を使えれば再現性が高く、大きなエネルギーが発生させやすい。飛ばす方向、エネルギー量を調整しやすいだろうと書きましたが、キッズや女性選手がこれらが使いづらい、『腕を振る段階・動作』重視に見える理由は、動作における『下半身や身体本体の強さ』が足りないからだろうと想像します。

|  |

軽いラケットでも「振れる」なら慣性の直進性を使える

前述したように物体であるラケットには慣性の法則が働き、加速したラケットはその直進運動をし続けようとする特性があります。

※よく「遠心力を使って打つ」と言われますが物理的に言えば「遠心力という力はない」そうです。慣性によるラケットの直進性と自分側に引き寄せる手の力。両者のエネルギーが働く方向の違いが「外に向かって引っ張られる」と感じさせるのだそうです。

「加速したラケットは勝手に前進していく」ので「軽いラケットを強く振って、慣性による直進性を利用してスイングする」というのが『腕を振る段階・動作』だけを重視した打ち方に現れていると想像します。「ラケットを振ってボールを飛ばす」という意識にも合いますからね。

| 物体の持つエネルギー量は『1/2 x 物体重量 x 物体速度 ^2 (2乗)』で表せます。290gのラケットと300gのラケットなら後者の方が3%エネルギー量が増す可能性がある訳です。 ただ、素振りをしても実際にボールを打ってもスイング自体は大差ない事で分かる通り、ボールに伝わるエネルギー量はラケットが持つエネルギー量のごく一部でしょうから、重量が10g、エネルギー量が3%増えたからといって「ボールの威力が爆増!」なんて事は起きません。同時に10g、1円硬貨を10枚、ラケットに貼り付けたからといって「途端に振れなくなる」なんて事も起きません。だから「300gは重すぎる。290gの方が良い」なんて話、ラケットのバランス (上下の重さがどこで釣り合うか) 前提の話であり大して意味がないし、「女性だから280g以下が良いとか、男性でも310g超なんて重すぎる」とかに惑わされず「自分が使いたいラケットを使えば良い」でしょう。人は道具に慣れますから、試打しただけや慣れるほど使う前に「これはダメ」等と判断してしまう、慣れる間もなく道具をあれこれ変えるのは勿体ないだけです。 また、ラケットが重いほど、インパクト前後のラケット速度が速いほどボールに伝わるエネルギー量が増す可能性がある。ラケットを加速させる方法は「腕で振る」だけでないのですから「軽く感じるラケットを腕の力で振り回して打つ」ようなものはいずれにせよ望ましいものでもないでしょう。 |

その場で腕だけを振ってボールを飛ばそうとする

片手打ちバックハンドを始めたばかりの方、ボールを飛ばすというスタートラインに立てていない段階の方に見られるのは

「その場で横向きになり、両足に “力” が入らない、強く地面を踏めない。悪く言えば『棒立ち』の状態から、唐突に手や腕でラケットを強く振り、ボールを飛ばそうとする」

といった打ち方です。

打点の高さと身体の構造と仕組み、縦振りと横振り

キッズさん達や女性選手等の片手打ちバックハンドを見ていると個人的にですが「球出しのようなボールなら打点の高さもタイミングもそうズレないから打ちやすいかもしれないけれど、低いボール、速いタイミングでバウンドの上がりバナを捉える。毎回、違うタイミングでボールを捉える。そういう時間的、精神的余裕がない段階だとミスショットが増えていきそうだなぁ」と思うのです。

そもそも「横に払うようなフォロースルー」は胸から肩位の高い打点に適しており、打点が低くなるほど「腕を縦に使う」打ち方を求められます。

| 腕を縦に使う打ち方 | 横に払うような打ち方 |

|  |

上の2つの例にも現れていますが「横に払う」は「両腕を広げるように~」「胸・肩甲骨を開くように~」で分かるようにスイング軌道が肩のラインに近い事が前提になってくると考えます。腰を落とす、姿勢を低くする事で「横に払うようなフォロースルー」でもある程度打点を下げられますし、体軸を前傾・斜めにする事で「横に払う」が「斜め上に振り上げる」にもなってくる訳ですが、ライジング等の低い、身体に近い (手前) 打点は極めて難しくなるでしょう。キッズさん達の現象がそう (姿勢を下げて打っている) であり、身体が大きくなれば打ち方は自然と変わってくるのだろうと思います。

身体能力や筋力の問題ではない

見出しで「下半身の強さ、身体の強さがないと体重移動が使えない」と書きましたが、身体能力や筋力等を指している訳ではないです。「男子プロだから出来る」等ではないのです。

繰り返しになりますが我々は意識的・無意識の両方で「手や腕でラケットを振ってボールを飛ばす」といった意識を持っており、スイングにおける『腕を振る段階・動作』だけを重視しがちです。

一方、下図のような動きは比較的シンプルな動作であり「小さいお子さんや女性は出来ない」なんて事もありません。身体の仕組みや機能から動作の意味を知り、理解し、「ボールを打つ」際の一連の動作として用いれるかどうかといった事かなと考えます。

|  |

足や身体の力をほぼ使わず、手や腕の動きだけでボールを打っても問題なくテニスはできます。道具が進化し、ボールを捉えやすく、ボールに伝わるエネルギーの伝達ロスも小さくなっていますから。

それでも「我々が加えられるエネルギー量の範囲」でしかボールは飛び、回転がかかるエネルギーを得られませんし、加えるエネルギー量と加える方向性が我々が打つボールの質を決めるという点は皆に共通する絶対的な真理です。

片手打ちバックハンドの導入は難しいから余計、理屈で考えたい

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象でしかないですから、ボールを飛ばす条件、インパクト前後のラケット面の状態に繋がらない見た目や形だけしか見ない、見えてないのは勿体ないのだろうと思います。

ボールに加えるエネルギー量と加える方向性がボールの『質』を決める。エネルギーを加える方法は「腕を振る」だけではないのに「ラケットを振ってボールを飛ばす」という意識が『体重移動』等の情報、アドバイスを「ボールを打つ、飛ばす」という一連の動作に組み込めない。言葉だけ聞いて分かっている感じになってしまっているのかもしれません。(同じ理屈で「腕の動作が不要、使うな」等と言っている訳ではないですよ)

「ボールを打つ」所から始められる両手打ちバックハンドに対し、片手打ちバックハンドは「ボールを打つ感覚を掴む」という “スタートライン” に立つまでを苦労するのですから、片手打ちバックハンドに興味がある、上達したい我々は尚更「ボールが飛ぶ理屈」に注目したいかなと思っています。