※私は専門家でもコーチでもありません。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。間違いもあるでしょう。まずは普段からテニスを見ているコーチに相談される方が絶対に良いです。今回はテニス以外の話もしています。なにかしら試される場合でも怪我等なさらないようご注意ください。

身体のしくみと健康状態

私は肩こりがひどいので『姿勢』に気を付けています。

以前、頭痛や気分の悪さがひどい時期があり、MRIを取ったり、心療内科に通ったりしても原因不明。その後、肩こりが原因だろうと分かり、ようやく軽減されました。(でも、気を抜くとすぐに気分が悪くなってくる。ストレッチもやるけど普段の姿勢が予防効果を感じる)

※マッサージ系は私には合わないですね。明確な根拠もない”施術” でおっさんに1時間も触られるとか痛いだけで拷問。「〇〇にゴッドハンドが居るから!!」とか「週一でいかないと体調が」とか言う人苦手。女性の高級スパマッサージ同様に「リラックス」のため、治療・治癒的効果を前提にするものではないなと思う。

そして、これがきっかけで運動としてテニスを始め、テニスと身体の構造や仕組みについて考えるきっかけにもなりました。肩こりがなかったらテニスをやっていなかったかも。

街で見かける様子から

街中で歩いている人を見ると、姿勢、歩き方、身体のバランス、足の着き方、「靴のソールがああいう風に減っているな」等に目が行きます。人それぞれ、本当に様々です。

(気持ち悪い? その人に興味は無いし、凝視していないから勘弁してほしい)

多少、気を付けていると感じられる人が居ても、殆どの方は姿勢や身体の使い方なんて気にせず、長い時間をかけて身に付いた、身体のバランス、歩き方を使っている。

そういうものを見ていて思い浮かぶ部分があるのです。

階段で「バン、バン」と足を踏み下ろす

階段を「バン、バン」と足を踏み下ろしながら登る、降りる方が居られますね。音も響きます。

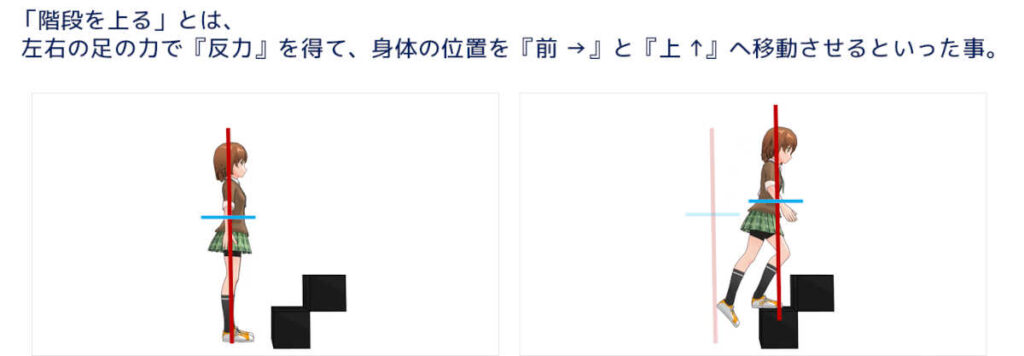

この「階段の上り下り」という動作の目的を考えると『身体の位置を移動させる事 (前 + 上下)』だと考えます。「足を動かす事、足を上下させる」ではないでしょう。

階段を上る、降りるための動作の本質から言えば、

- 地面に足が付いた所から

- 左右の足で地面に力をかけ、身体の安定と身体を押し上げるための『反力』を感じる

- 身体を前進させつつ、出した足の上に重心をかける

- 足の力を使って身体を上に持ち上げる

- 後ろ側の足を引き上げる

と言った流れでしょうか。

足を出して階段に踏み下ろす動作は、目的である「身体の移動」には貢献していないと想像できます。

むしろ「音が出るほど “高めに” 足を持ち上げる」のは足が地面に着くまでの時間のロスに繋がりそう。

※もちろん、効率的に歩くといった意識はなく、ただ、疲労や苛立ちがそういった歩き方を生んでいそうなのは想像できます。ここでは効果的な身体の使い方を考えるための例として挙げただけです。

格闘技における『蹴り』の話

格闘技等で用いられるものに『蹴り』があります。

私は格闘技に詳しくはないですが、相手にダメージを与える、身体の部位を使って相手にエネルギーを伝える方法は「何でも良い」はずです。

足でも手や腕でも良いし、足を使って身体ごとぶつかる方法 (タックル) 等もありますね。

それらが全て身体の機能や仕組みを用いて起こされる物理現象だからです。

『蹴り』も様々なやり方がある中でこういう例があります。

格闘家・空手家、元UFCファイターである菊野克紀さんのお話です。

【絶叫】爆発的なローキックの秘密は空手の型だった!

勝手な解釈で言うと、こういう「股関節から先の足の動き」に「身体の回転を足す」蹴りもありますが、

「体重移動を使って身体が前進する、足と身体が一体化して相手にぶつかっていく」ような身体の使い方を用いると地味に見えても蹴りのダメージは大きいですよという感じ。

※沖縄空手における身体の使い方に関係するようですが、聞きかじった半端な話をするのは避けます。ただ、動作からも相手に伝わるエネルギー量の違いは想像ができますね。

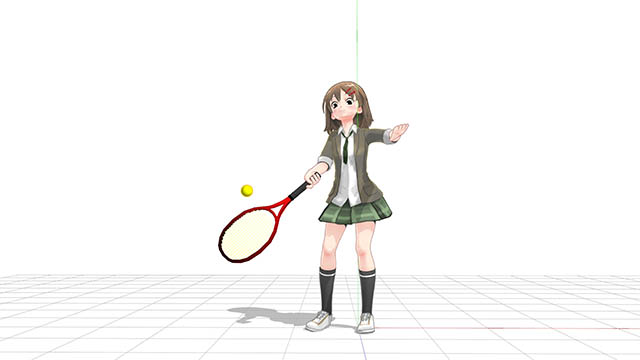

ラケットを使うという事と身体 (ラケットを持つ腕の肩の位置) の移動

テニスはラケットという道具を使ってボールにエネルギーを加えています。

「ラケットを手に握っている」事で自分が打つべきボールを目の前にした際に、つい「手や腕を動かしてラケットをボールに当てる」という直接的な手段を取ろうとします。

ただ、ボールが飛び回転がかかるのは物理法則に基づく現象です。ラケットを通じてボールにエネルギーを加える方法は何でも良い。手や腕を振っても、身体のねじり戻しを使っても、体重移動や踏み込みを使っても構わないのです。

気づくか気づかないかは別にして、我々は “頻繁に” 目的に応じたそのような使い分け、動作の組み合わせをテニスのプレーの中で目にしていると思います。

ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する

個人的に「手に握ったラケット (ラケット本体+ストリングス) でボールを打つ」という制限がある以上、ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存すると考えています。

また、飛ばしたい方向にインパクト面が自然と向く (エネルギーを加えた方向にボールは飛び、回転がかかる) 範囲で言えば、ラケットを持つ腕の肩の位置から一定の “もっと狭い範囲” でボールを捉える必要があるでしょう。態勢を崩し、肘や手首を曲げてラケット面の向きを整える打ち方を基本にはしづらいです。

届かない、良い状態で打てないから身体 (肩の位置) を移動させる

ラケットが届かない、飛ばしたい方向にインパクト面が向きづらいから、我々はボールを打つために「身体 (ラケットを持つ腕の肩の位置) を移動させる」という事をやっていると考えます。

身体を移動させている理由のひとつ「フットワークは何のため?」

「打点は前に取るほど良い」の表面的な理

テニスには「打点は出来るだけ前に取れ」「打点を前に取らないと力が入らないぞ」といった話がありますね。「もっと前に取れ、もっと前だ」と言われたりします。

手押し相撲で押せる範囲

ただ、手押し相撲のような状態を考えれば、「肩の位置から腕の長さ以上に手を前に移動させる事はできないし、腕が伸びた状態から “押す” 事は無理」だと誰もが分かります。

Rafa Nadal Academy by Movistar の大会動画

以下はRafa Nadal Academy by Movistar (スペイン、マヨルカ島にあるナダル選手のテニスアカデミー、Movistarはスペイン国内で大手の携帯キャリア) で開催された大会の動画です。

Rafa Nadal Open 2021

皆、それなりに『厚い』グリップでストークを打っていると見受けられますが、こんな位置でボールを捉えている選手は見られないように思います。

人はインパクトの瞬間を認識して反応する事は難しい

この部分は今回の趣旨とは少し離れてしまいますが、テニスにおけるボールとラケットの接触時間 (インパクト) は0.003~0.005秒と言われています。

一方、人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒と聞きます。

この数字が正しいかは別にして「人の反応はインパクトの時間よりもはるかに時間がかかる」という事は言えそうです。

つまり人が「インパクトの瞬間を認識してこれに何らかの操作を加える」と考える、動作しようとするのを妥当とは言いづらいと言えると思います。

具体的には「打点で何かする (打点でボールを擦る)」「打点から何かする (打点から押していく)」等ですね。よく聞く話でしょう。

これらはあくまで『イメージ、たとえ話』であり、言葉通りに「実際に起きる事象だ」と理解してはいけないと思うのです。(「気持ちでボールを飛ばす」等も超能力の話ではないでしょう)

物体であるボールやラケットには『慣性の法則』が働き、重量と速度を持って進むボールやラケットはその直進運動をし続けようとします。人が「手や腕を動かしてラケットをボールに当てよう」等と余計な操作をしなければ、そして、ボールとラケットが接触すると考える位置に準備したラケットをスムーズに加速させていこうとさえすれば、ラケットとボールは “勝手に” 接触 (インパクト) する理屈です。

インパクトの瞬間を認識し、何らかの操作を加える事が難しい我々にとって “勝手に” 前進していくラケットは “安定した” テニス、”再現性の高い” テニスには重要な (そして必須の) 要素だと考えます。

足を動かせという話

『フットワーク』というと「足を動かす」というイメージがありますね。

「テニスは “足” ニスだ」「足を動かせ、足が動いてないぞ」等という話は頻繁に耳にします。

『腿(もも)上げ』練習

だいぶ昔の話ですが、陸上競技のトレーニングと言えば『腿上げ』というイメージがありました。陸上部の練習を見るとその場で一生懸命、腿を上げる練習をやっていたものです。

でも、スポーツ科学が浸透した事で「足を速く動かせても速く走れる訳ではない」という事が分かってきました。前述したように我々は地面から得られる『反力』を使って身体を前進させるので「足を “上げる” よりも地面を強く “踏める” 事の方が「速く走る」という目的に直結する」条件になってきます。

為末大さんも「腿が上がった状態から地面を踏む部分が大事。踏んで次の足を引き上げる。腿上げと言うより踏み換え等の方が正しい表現かもしれない」と言われています。

Day1:High Knee (もも上げ)【為末大学】

昔、その場で一生懸命、腿を上げる練習を素人ながらに「身体が全然進まないな」と思ったのはあながち的外れではなかったのかもしれませんね。

「力を加える」は「反動を押させる」「反力を使う」とセット

手や腕を使って何かを押す (エネルギーを伝える) には、力を加える際に同じ強さで反対方向に押し返される反動 (作用反作用の法則、運動の第三法則) を抑えるため、左右の足や身体で押し支えられる状態が必要になってきます。

我々は左右の足で地面を踏み (手や身体の場合も)、同じ強さで押し返される『反力』を利用して、立ち、歩き、走り、止まり、態勢・姿勢を維持しています。

手や身体を使って何かを押す (エネルギーを伝える) 際、同じ強さで逆向きに押し返される反動 (力のつり合い、運動の第三法則、作用反作用の法則) があり、これを抑えるためにも左右の足で地面を強く踏めるような状況が大切です。

左右の足が地面についてない、例えば、自由落下中に何かを強く押す、強く物を投げる等の動作が難しい事は想像が付きます。

「足を動かす」のでは「身体を前進」させないと前には進めませんよね。

重心と運動効果との関係性

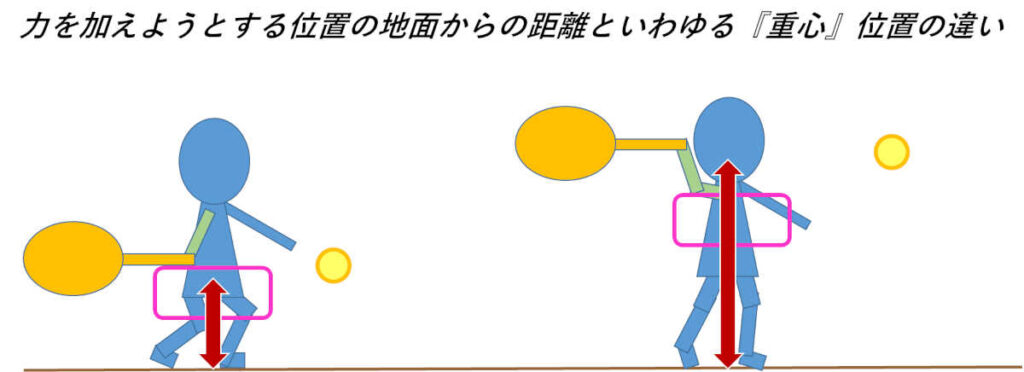

いわゆる「重心が高い」状態が運動効果に影響を与えるのは「地面を踏んで反力を得る左右の足」と「力を加え、その際、反動を受ける手や腕」との位置関係が釣り合っていない事があるでしょう。

※押し相撲が直立した状態で向かい合い、”重心を下げさせない” ルールなのは、手や腕の動きだけで競い合う部分に面白さ (筋力や身体能力が高くなくても勝てる) があるからですね。

ジャンプしながら、正面向きの状態で強くボールを打とうとする

だから「上にジャンプしながら打点を前に取ろうとする」「横向きの準備状態から完全に正面向きになってから強くボールを打とうとする」等はボールにエネルギーを加えるという面で言えば『根本的なロスを抱えている』状態 なのではないかと考えます。

スイングに慣れれば (色んな手法で) ラケットを加速させるのは難しくないし、加速させたラケットに生じる『慣性による直進性』によりわざわざ「力の入りづらい状態」でインパクトしている事に気が付いていないかもしれない ですね。

小倉孝介プロのレッスン

以下はテニスの拳さんのYouTubeチャンネルに載った小倉孝介プロのレッスン風景です。

大検証!現役プロのプライベートレッスンどれだけ効果あるのか!?

横方向だと両足のスタンスの幅の中で『体重移動』ができるのですが、両肩が目標方向に向いた状態、正対した状態だと途端に前後の稼働幅が狭くなってしまう、「その場で “腕で” 押す」感が強まってしまう感じでしょうか。

|  |

※ただ、これを「正面向きだからダメ、横向きだと良い」等と考えるのはズレている気がします。見た目の違いで考えるのは楽ですが状態が運動効果にどう関係するかが分かっていないと「見た目は横向き、でも運動的には正面向きと同じ」なんて事が起きそうです。

“シンプルに” エネルギーを加えられる動作

身体を回転させながらまっすぐ飛ばすより、力を加えたい方向に直線的にエネルギーを加えようとする方が簡単だし、効果も出やすいでしょう。

道具によるエネルギー伝達時のロスが多かった (ボールが飛ばなかった) 昔の「まっすぐ押す」という打ち方は物理法則的に理にかなっているのだろうと考えます。

それが何を示すかを考えてみようとせずに「古臭い打ち方だから参考にならない」と断じてしまうのは勿体ないですよね。

|  |

目的が「身体を強く、速く移動させる」や「ボールに強くエネルギーを加える」であれば、

「足を動かす」や「手を動かす」でなく、

|  |

「左右の足で地面からの反力を得る」「足で地面を踏み、”身体を” 前進させる」といった要素をまず考えたいですね。

|  |  |

「力が抜ける、ロスする」は足だけではない

地面が滑ったり、重心が高い、力を加えようとする位置に対して足の位置や状態が悪ったりする事等により力が入らない、ロスするというのは何となくわかります。

でも、身体の不思議な所は我々が知らない色々な要素があるという事ですね。

もうひとつ菊野克紀さんのお話です。

菊野克紀先生から学ぶ秀徹とは?破壊力が恐ろし過ぎた

これも勝手な解釈で言うと「力を加えようとする際の身体の状態によって左右の足の力と力を発生させようとする手や腕の間でロスが生じるよ」という事かなと思います。

「姿勢をまっすぐに」「軸をぶらすな」等と言っても、具体的な運動効果に繋がっていなければ意味は無いでしょう。(ここでも事象との因果関係ではなく、手っ取り早く見た目で効果を作ろうとする流れです)

ラケットでボールを打つ際は左右の足から始まる前進運動でエネルギーを発生させ、ラケットを通じてボールに伝える訳ですから「手を前に伸ばした状態で押す」ような場合よりも考えるのが難しくなるでしょう。

でも、より効果的な身体の使い方、教わる『ボールの打ち方』には言葉として含まれない可能性を考えるには、テニス以外のものも含めて色々な情報に触れる事も必要かなと改めて思いました。