ドロップショット

相手の横を抜けていく、相手が届かない一発エースと並んで分かりやすく “決め技” のように使える。そういうイメージが持てる選択肢のひとつがドロップショットでしょうか。

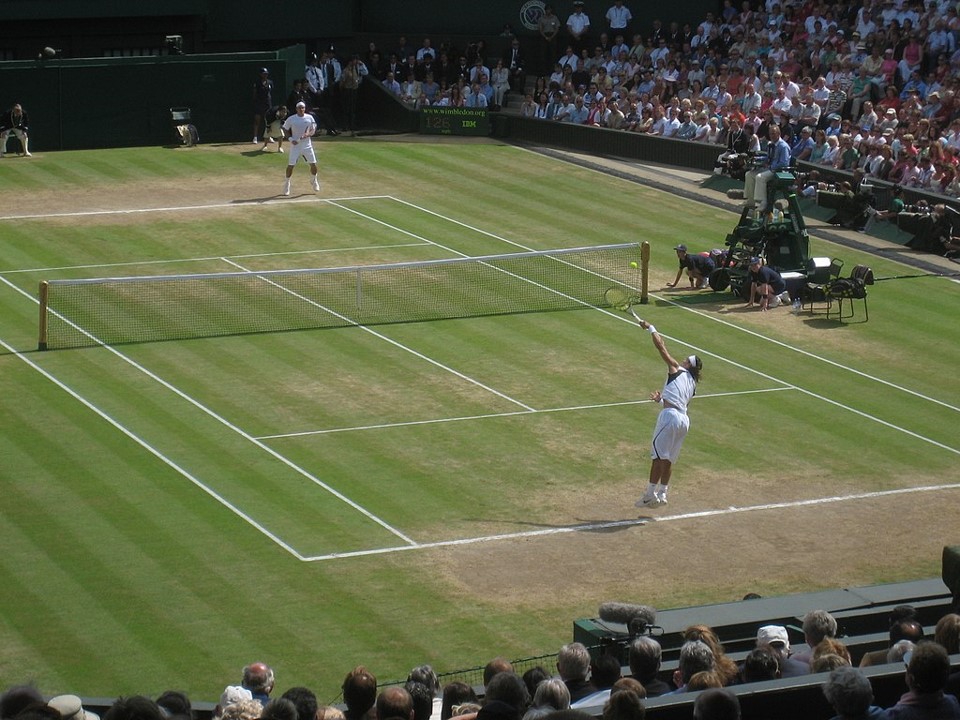

プロ選手の試合を見ても「ドロップショットを打たれて必死に追いかけるけど返球できない」みたいなシーンは見ていて印象に残ります。

ドロップショットというショットはない?

言い方が難しいのですが「ドロップショットという”ショット”はない」と思います。

そう区分される状況を作るために様々条件を揃えた打ち方をする。その結果が「ドロップショットを打った」という周りの感想となるといった感じでしょうか。だから、打ち方の区分で言うなら、ボレー的、ストローク的、スマッシュ的なドロップショットはあり得ます。

ハーフボレーを打つエドバーグさん

だから「ドロップショットの打ち方はこう」「ドロップショットはこうやって打つ」といった説明は “自分が望む状況を作れる方法” を一例として述べているに過ぎないと考えたいです。

そうしないと、都度、状況が異なる中、「ドロップショットを打つ = 同じ打ち方しかできない」事となり、柔軟性、応用力、視野の広さ、そんな部分が伸びていきません。

2バウンドするまでに触れない

テニスにおいて、自分が打ったボールが直接的にポイントとなる条件のひとつは、

「ネットを超えて相手コートの規定のライン内に着地したボールを相手が2バウンド目までにラケットで触れない事」

です。

これを聞くといかにも『ドロップショットが決まる条件』という印象ですが、ストロークやサーブ、スマッシュでも「既定のライン内にバウンドしたボールを相手が2バウンドまでに “追いつけない” 位置まで物理的に移動させる」事でポイントに繋げられます。

ルールもありますが、規定のライン内でバウンドしたボールが天井や周囲の壁に当たってしまえば相手は返球できないですね。

これらは同じ条件に基づく結果と言えるかと思います。

なぜ相手は取れない、返球できないのか

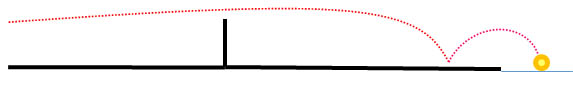

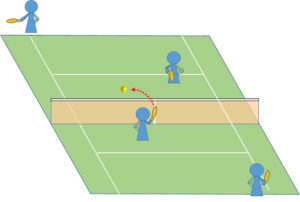

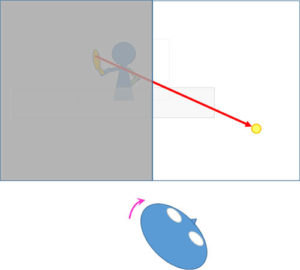

相手との打ち合いの中、ドロップショットが決まりやすい目安となってくるのが

1) 自分がボールを打ってから2バウンドするまでの物理的時間

2) 相手が2バウンドする付近に到達するまでの物理的時間

でしょうか。

この両方を考えつつ打たないと「打ったから満足」みたいな事、「拾われて逆に反撃」みたいな事になりそうです。

打ったボールが2バウンドするまでの物理的時間が短い

ルールから考えると、

自分が打ち、ネットを越して相手コートの規定のライン内にバウンドしたボールが、2バウンドするまでに相手に触らせたくない (触られてもうまく返球させたくない)

ですね。

この事は

ラケットがボールから離れて2バウンドするまでの時間が “物理的に短い” 方が相手に時間を与えなくて済む

という事に繋がるかと思います。

この事から以下のような条件は望ましくないと考えられます。(状況を作るための要素なのでドロップショットに限らないです)

a. 高い打点で打つ

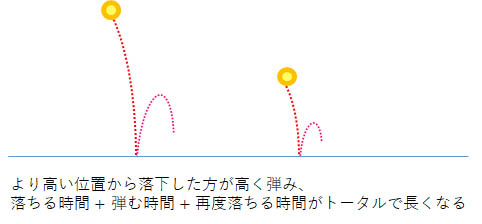

同じボールを自然落下させても、”より高い” 位置から落下させた方が “より高く” 弾むと考えられます。(落下による加速が生まれるから。だから弾ませたいストロークやスピンサーブは “軌道の高さ”が必要)

また、高い位置からだと『落ちる時間 + バウンドしたボールが弾む時間 +再び落下して着地するまでの時間』が全て長くなってしまうのです。

打ってから2バウンド目までが長くなりますよね。

従って、標準的なボレーのような肩から上、頭よりも上といった打点の高さからドロップショットを打とうとするのは「その目的に合っていない」と考らえれます。

もちろん、このような打点でも、敢えて弾ませない打ち方を使う等も出来ますが、ドロップショットを打とうと「ボールが飛んでくるのをその場で待っている」時間があるなら、自らネットに接近した上で

攻撃的な “決める” ボレーを打つ、角度をつける事で相手が2バウンドまでに触れない状況を作る

方が余程「相手の時間を奪う」目的には合うでしょう。

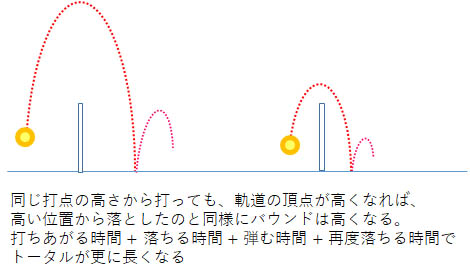

b. 必要以上に軌道を高く上げる

aのようにボールを打つ打点が高くなくても打ったボールの頂点が高くなってしまえば同じ事です。むしろ、頂点まで上がる時間が加わるから2バウンドするまでの時間は “より長く” なるかもしれません。

間にあるネットを越えれば良いのですから、

必要以上に軌道を高く上げる必要はない

です。これもやりたい目的に合いません。

c. 必要以上にエネルギーを加えて打つ

重量と速度を持つ物体はエネルギーを持ちます。

我々がボールを飛ばす・回転をかけるエネルギーは基本的に

1) ボールの持つエネルギーを反発させる

2)自ら加速させたラケットのエネルギーをボールに伝える

の2つから供給されると考えます。

ボレーで言えば、ネット近くで準備時間が取れない、相手との距離が短い事でボール速度の低下が小さい、後方から打つより飛ばす距離も長くない等の特性から、相手の打ったボールのエネルギーを反発させる、積極的にスイングせず、正確に捉える事に重きを置いたショットと言えます。「ボレーはラケットを “振るな”」と言われるのはこの辺りです。

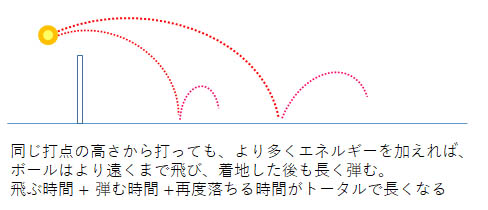

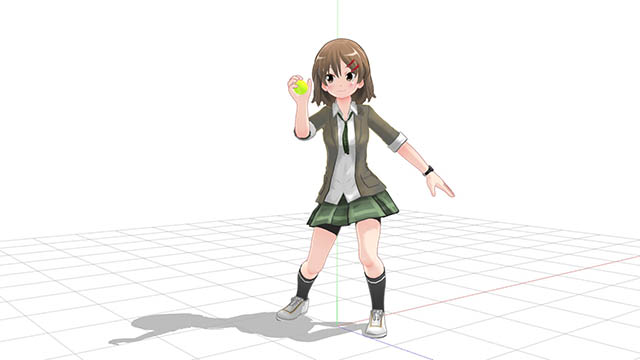

ドロップショットにおいて「2バウンドまでの時間を短くしたい」のであれば、相手の打ったボールのエネルギーを反発させるにせよ、自らラケットを加速 (スイングしなくても踏み込めばラケットは前進する) さえるにせよ、必要以上のエネルギーをボールに伝えたくないですね。

より多くのエネルギーが加える事でボールは遠くまで飛ぶ。(遠くまで飛ばすためにエネルギーを加える事で結果的に速度が出る) 遠くまで飛ぶという事は『飛んでいる時間 + 弾む時間 + 再び落下するまでの時間』が全て長くなってしまいます。

だから、自らスイングする、強く踏み込みながら打つ事でボールにエネルギーを加えるのはその目的に合わないのと同時に、

「相手が打ったボールに速度がある場合はドロップショットには向かない」

のが分かります。

時速150km/h超えで飛んでくるストロークをネット間際で待ち構えてドロップショット。

ただただ難しい感じしかしないです。

ドロップショットを打つなら「相手のボールの速度が速くない」時の方が打ちやすい

と考えられますね。

どの位の速度が「速く」ないのか? という事ですが、

それは自身の技量と相談してください。

時速150km/hでもプロならドロップショットは打てるでしょう。

ただ「ネットまでようやく届いた位のかなり遅い速度」が良いと思います。

長く飛ばしたくないので “まずは” ネット間際で打ちたいです。(ベースライン付近から打つドロップショットは後述) この部分はもう一つの条件である相手が2バウンドする付近に到達するまでの物理的時間にも関係してきます。

相手が2バウンドする付近に到達するまでの物理的時間

「ドロップショットを打たれた相手はボールを一所懸命追うが2バウンドまでに追いつけない」

「ドロップショットはそういうものだ」という印象ですが、これにも条件があり、その中でも以下のような状況は望ましくないのだろうと考えられます。

2バウンド目をする位置が相手から近い

分かりやすい例が、

「相手が近い位置に居るのにドロップショットを打つ」

といった場面です。

そもそも、相手が十分拾える位置に打つドロップショットは本来の目的から逸脱してしまっていると思います。(「ドロップショットを打ちたい。打ったからそれで満足」になってしまっているのかも)

「敢えてその位置に打って相手を動揺させる。相手の返球に対し次に自分がどう対処するか計画済みで打っている等でもなければ」です。

「そんな事はしない」と思うかもしれませんが、相手が打つ前から「ドロップショットを打ってやろう」と決めているような方、ゲーム中も「自分が打ちたい」ショットの事ばかり考えているような方にとって相手の存在は “二の次” になります。通用している感があるから「繰り返す」のでしょうがそれは自分が上手いのではなく周りが対応できてないだけかも。本来なら通用しない事をやっている。ボールを打つ際は “理由” が欲しいです。「何故、そのコース、その球種、その速度で打ったのか」を自分で説明できないまま打っていたのでは相手の返球も予測できませんね。繰り返しますがテニスは相手ありきのスポーツです。バッティングセンターではないですが「自分がナイスショットを打ったらそこで終わり」なテニスでは先がないです。

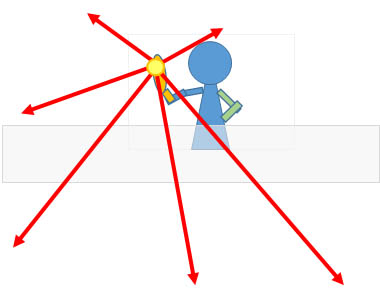

打つ前からドロップショットだと相手に分かってしまう

相手が打つ前から「ドロップショットを打ってやろう」と決めている方の話をしましたが、打ち合っている相手を観察せず、意識しないで自分が打つ事だけを考えてしまうと

相手が打ったボールを待ち構えている段階から「ドロップショットを打とうとしているな」と分かってしまう

という事が起きます。顔も “そういう顔” になっているかもしれませんね。

打つ前から相手に丸わかりです。

ドロップショットを追える、追いつけるような人ならボールを打つ相手も “観察” しています。テニスでは “予測” が必須ですからね。観察、予測していないから「追いつけない。追いかけようとしない」のです。両者の違いは明確です。

打つ前から追いかける準備が出来るのですから「相手が2バウンド目までに到達する時間」は短くなりますね。

早く打てる体勢、状況になり待ち構えたいのは分かりますが、ショットの特性上、「相手にはギリギリまでどう打つのか情報を与えたくない」です。打つ位置や想定される打点の高さ等から「ボレーを打つのだろう」等と分かったとしてもです。

SILKY Federer drop volley sets up easy winner against Thiem | Nitto ATP Finals 2018

ドロップショットを打ちやすいボールの速度は “かなり遅め” です。打つ準備動作はしておくにせよ、慌てる必要はないでしょう。しっかり相手の様子を観察しつつ、「バランスを崩さず、打てる位置まで飛んでくるのを待って打つ」といった余裕も欲しいです。

状況もありますが「次はドロップショットを打ってやろう」ではなく「打てる余裕がある状況の中、相手の状況も把握しつつ、打つ判断をする」というのがまず大事だと思います。

相手の身体的能力

年配の方と学生では駆け出して目的地まで到達するまので時間、(加速度、最高速度、止まれるか、バランスを崩さないかのトータル) が違いますね。

「ボールを追う」事は「速く走る」とは違いますね。コートは駆け出して最高速に到達するまでには狭すぎるからです。効果的に加速し、バランスよく止まる。ボールを打つ、次のボールに備え準備する。それらは体力的なものもありますが、足の使い方、足の着き方等、理解と訓練によるものも大きいです。

普段から「ドロップショットを打とう」とするのは「決まっている、効果がある」という実感がある程度あるからだと思います。(反撃されまくっても「打ちたいから打つ」人も居るでしょうが)

ただ、本来は「拾われる前提、こういう拾われ方をするだろうという前提でドロップショットを打つ。その拾われ方に対し次にどう対処するかまで考えて打つ」のが良いのだろうと思います。

仮に “相手の能力的” に拾えない、追えないとしても考えて使えている事に意味が有ります。

|

※ちなみに「足の速さで追いつくのではない」 足の速さよりも、都度 “予測” をし、ボールを終える準備を都度行えている人はそうでない人が返球できないドロップショットに余裕で追いつけたりします。分かると思いますが「2バウンドするまでにラケット面で触れれば良い」です。

2バウンド目をするまでには思った以上に時間があるものです。地面スレスレのボールでも返球できる選択肢を持っている事が余裕になり、慌てる必要がなくなります。逆に胸位、腰位で打つイメージしかに持っていない人は「その高さで打てない」判断で最初から追うのを諦めてしまいますね。 後、「2バウンドするその “瞬間” を目安に追わず、飛んでくるボール、1バンド目をするボールに合わせながら追うと途中で追う勢いが収まってしまい、結局2バウンド目までに追いつけない」という事も起こります。日本語で言う『また抜きショット (英語で言う tweener)』がありますが、あれも2バウンドする位置とタイミングに合わせて追っていくから打てるのだと考えます。腰より低い位置まで落ちてきた時でないとまた抜きはできませんからね。

|

相手を騙すのか?

ドロップショットを打つ際にも考えるのが「ボールを打つ際に相手の意表を突く。相手を惑わす、騙す、裏をかくような要素を加えるか?」でしょうか。

例えば、普通に打ってくると思ったらドロップショットだった。スタートが遅れ、2バウンドするまでにボールの位置まで到達できない要因になりますね。

ただ、この点については「取りあえず考えなくて良い」と思います。

こういった相手との駆け引きは文字通り、試合の中、相手とのやりとりの中で生まれるべきものだと考えます。試合勘や経験がないと咄嗟に上手くは出来ないでしょう。

まずは

「自分がドロップショットを打つとして、打ってから2バウンド目までに相手がボールの位置まで到達できるのか」

を相手の能力や位置・状況からこういう “付加要素無し” に判断したいです。

ネットから遠い位置から打つドロップショット

ドロップショットに求められる条件を考えると

・ネットに近い位置

・ネットと同じかそれより低い位置

で打つのが成立しやすいと思われます。(距離を出さない、高く弾ませない)

ただ、プロの試合等を見るとネットから遠い位置、例えばベースライン付近からドロップショットを打つケースも見られますね。フェデラー選手のドロップショットとなるリターンやジョコビッチ選手も多用しています。

Hot Shot: Federer Bamboozles With Looping Backhand At Miami 2017

これも「相手を騙す、惑わす」要素が多分に含まれます。相手の打つ要素を見て「ベースラインまで飛んでくる」と思ったから準備やスタートが遅れるというものですね。前述しましたがこれらは相手との対戦、駆け引きの経験値から生まれるものなので「ベースライン付近からドロップショットを打つ練習」自体に大きな意味はないと思います。

逆に「ベースライン付近からネットまでギリギリ届くような軌道、エネルギーを加え方、回転のかけ方はどうったものか」という観点で考え、練習しておけばそれはドロップショット以外の場面でも大いに役立つと思います。例えば平行陣対雁行陣で相手ボレーヤーに攻められている場面等ですね。

参考: 「相手を見たままボールを見る」という話

「手でボールをキャッチするように、少し顔を打点に近づけるようにすれば、ボレーが打ちやすくなります」といったアドバイスを聞くと思います。

ただ、テニスは野球やサッカー等と違い「ボールは掴む、保持する事ができない」です。捉えた瞬間には打ち返さないといけないし、打ち返したボールは直後に相手が打ち返してくる可能性もあるのです。

テニスでは『ボールとの距離感』『ボールの飛び方、位置変化の理解』『タイミングを合わせる感覚』等を養う必要があり、それらが未熟な方にはこういった訓練は意味があるのでしょう。

同時にボールを打った相手の状況、居る場所、打った後の動作、相手コート側の方向や角度、ネットの高さ、自分が居る位置とのそれらの相対関係を把握し続けている事も重要です。

「周辺視野を使う」といった話を聞くと思います。

【ビジョントレーニング】野球人必須!バッティングのミート力を高める目のトレーニング

野球向けのトレーニングという説明ですがこの動画で言えば、

カメラを見たまま、視点を変えないまま、カメラ方向から飛んでくるボールを手で掴む

という物になります。動画を見ればどういうものか分かるでしょう。

これをテニスに当てはめるなら、

ボールを打った相手に視点を定めたまま、飛んでくるボールを対してラケット面を出す

といった事になります。

こういう視野によるボールの把握の仕方です。

飛んでくるボールに合わせて顔、身体の向きを変えていくと「ボールは見ているけど、相手や相手コートの様子は把握できない」ようになります。(中心視野 + 視野角の問題)

顔を近づけずに足をセットする_ 鈴木貴男プロ合宿

鈴木貴男選手のボレー説明ですが「ラケットを身体から離す。ラケットに顔を近づけていかない」と言われていますね。

「飛んでくるボールに合わせて顔を動かして見ていた。打つ瞬間は、相手の様子、相手コートの状態を視界に捉えられていない」

そういった打ち方になっていると自覚できた場合は考えた方が良いと思います。

それでボレーを含めたショットの安定性、相手とのやりとりが格段に向上できるかもしれません。

ドロップショットは “決め技” ではない

最初に

相手の横を抜けていく、相手が届かない一発エースと並んで分かりやすく “決め技” のように使える。そういうイメージが持てる選択肢のひとつがドロップショットでしょうか。

書きましたが、テニスにおいて「これを打っておけば必ずポイントが決める」というショットはないと思います。

200km/hのサーブだろうが、強力なストロークだろうが、自分同様、相手は “必ず” 返球してこようとするでしょう。

普段の練習においてドロップショットだけでポイントが決まってしまっているのは相手の能力故かもしれません。(条件における2バウンドまでに相手が到達するまでの時間)

相手にバレバレで打っているかもしれないし、必要以上に高く上げすぎ、遠くまで飛ばし過ぎ、高い所から打って弾ませすぎかもしれません。

ドロップショット (そういう状況を作る手段を含め) は決して “決め技” ではなく、打ったら相手がどう対処するか、どう返してくるか、返されたらどう対処するかまで考えて使うものだと思います。

そして、それはドロップショットに限らず、自分が使用するすべての選択肢に言えるのでしょう。

「相手は必ず返球しようとする。次に打つ時に向けてどういう状況を作りたいか」

その後の事まで考えて選択を選ぶようにすると、ダブルスでも「こういう配球をすれば味方前衛がポーチに出やすいかな」「ピンチだけどここにこう打てば味方と自分が立て直す時間が作れるかな」といった発想が持てるようになると思います。

「打ったら終わり」「打ったら満足」「相手が追えないのを自分の”腕”と誤認」では相手ありきのスポーツであるテニスではちょっと困りますね。