2018年に書いた記事ですが、大幅にリライトし、新しい記事として載せます。

(旧記事は新サイトに移行させていません)

フォア側ショット、バック側ショットの大きな違い

テニスでは大きくフォア側で打つショット、バック側で打つショットがありますね。

英語の『fore』は「前部の」という意味の副詞で「fore hand」は (利き手で打つので)手の平側である“手の前側”で『back hand』は手の甲側である“手の後ろ側”でそれぞれ打つといった意味です。(身体から見て、右か左か、利き手側か非利き手側かといった区分ではないです)

違いが分かりやすいので『ストローク』で比較しますが、フォアハンドストローク、バックハンドストロークでは決定的に違う点があります。

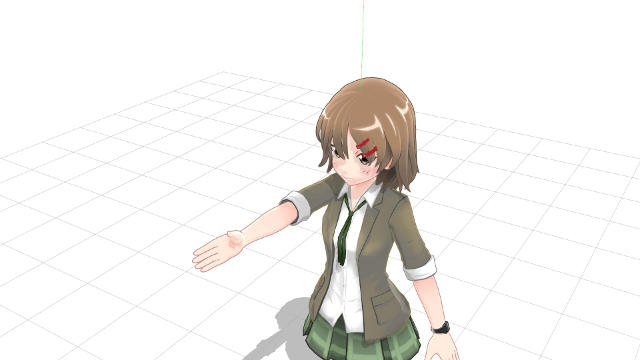

何度か書いていますが『準備段階での利き腕肩の位置』です。

フォアハンドで横向きを取ると利き腕肩は”身体の後ろ側”に下がる

バックハンドで横向きを取ると利き腕肩は”身体の前側”のまま変わらない

準備段階として “横向き” を作った際の利き腕肩の位置が全く異なるのが分かります。

同時に「腕にある肩・肘・手首・指の各関節も “体の外側から中心に向けて” 柔軟に曲がる。(逆に曲がるのは肩と手首だけ)」という点がフォア側、バック側のラケット調整、ボールとの当たり方、スピンをかける動きに影響を与えています。

フォアハンドストロークでは、横向きの準備段階で「一旦身体の後方に下げた利き手肩を前に戻す」動きの中でラケットを加速させています。

ここが、利き腕肩の位置が大きく変化しないバックハンドとラケットの加速のさせ方に違いが出る部分だと思います。

「身体を回して打て」はちょっとズレてない?

私は、この「利き腕肩の位置が変わる」とよく言われる「身体を回して打て!」は本質的に “違うもの” だと考えています。

「打ち終わったら右肩と左肩が入れ替わる位に身体を回して打て。打った反動で右足が前に出てきてしまう位に身体を回せ。それがボールの威力が上がるコツだ。」とか言われますよね。

「身体を回す」ってハンマー投げとか円盤投げとかのようなに「回転で打つ」イメージ

「右肩の位置を前方に移動させる」っていうのはもっと『直線的動き』です。

直線的に押せれば「当たりやすい」し「力を入れるタイミングも分かりやすい」ですよね。

「ラケットは円軌道で振らないとダメ」なんて事はないです。

ボールに向けて、飛ばしたい方向、エネルギーを加えたい方向に向けてラケット面が安定的に加速、前進していけば良いだけ。

身体の構造や仕組み上「身体を回転しているように見える動作をしている」だけです。

『事象を起こす条件を満たすための動き』と「それに注目せず見た目の印象を述べているだけ」との認識のズレ

だと思います。

「打点でボールを押せ」の弊害

打ち方を教わる時に「ラケット面ボールを押す。打点でボールを押すイメージ」とか言われるから「押す」動作をするのだと思ってしまうのです。

言われるまま「ボレーを打つ瞬間にラケット面で押し込むような打ち方をする」方を見ますね。

0.003~0.005秒と言われるインパクトに対して人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒、圧倒的に “長い” 。

人が認識し操作を加えられないインパクトの瞬間に「押す」動作が出来るはずもないのです。

この「押す」というのは

「手に持つラケットを前進させる。加速させる」

「ボールの持つエネルギーを反発させる、自信がラケットでエネルギーを加える際の衝撃を両足や身体を使って支えられる姿勢、態勢を取る」

という2つの事を指していると考えます。

(スイングしないけど利き腕肩が前進し手に持つラケットが進む事による) ラケットの加速と姿勢・態勢の維持。

「打点で押す」で感じる理解とはだいぶ違うでしょう。

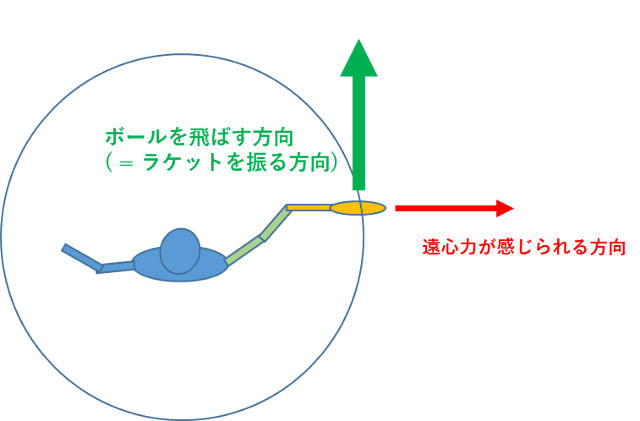

遠心力でボールは飛ばない。そんな力は無いのだから。

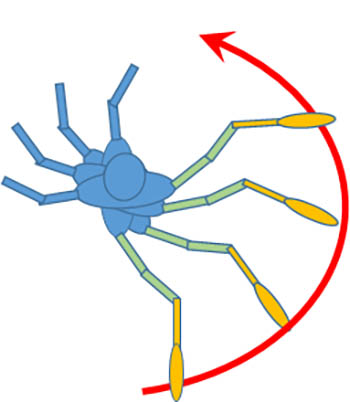

また、「遠心力で打て」という話がありますが、物理的には「遠心力という力は存在しない」そうです。

慣性の法則で直進運動をし続けようとするラケットを手や腕が身体側に引っ張り、進む方向を曲げ続ける。進行方向が変わり続ける事で”円軌道”になる。この手や腕が身体側 (中心) に引く、進行方向を曲げる力が直進しようとするラケットの力と関係して「中心から外に向かって引く力と同じ大きさの力で引っ張られる感覚を得る」。それが遠心力の正体だそうです。

ボールをまっすぐ前に向かって飛ばしたいのに中心から外側に離れていく、力の向く方向が全く異なる力で強く”前に向けて” ボールが飛ばせるはずもありません。(そもそもそんな方向に力は働いていないし)

「遠心力で打て」とは「遠心力が感じられる位にリラックスした状態でしっかりラケットを加速させる」といった意味だと考えます。

自身の加速が強ければ強いほど直進しようとするラケットを引き寄せる腕の力も強くなる。結果、遠心力も強く感じられるのですからね。

そういった情報を提示せず「遠心力がボールを飛ばすんだ!」と印象付けようとする方の指導を信じてよいのか不安になります。(プロ野球界、ゴルフ界でも多いですね。)

フォアハンド側、バックハンド側のラケット加速の違い

話を戻します。

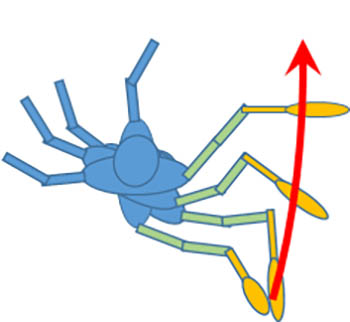

スイング伴うようなショットにおいて、フォハンド側は、準備段階で身体の後方に下げた利き腕肩の位置を両足や身体の力を使い身体の前報に戻す動きの中でラケットを瞬間的に強く加速させる。慣性の法則でその直進運動を続けようとするラケットの動きを邪魔しないよう、前進するラケットの動きに応じて、腕を捻じり、関節を曲げ、当たり方の調整とボールに回転を加える動作を行う。腕の各関節が身体の内側に向けてより柔軟に曲がる機能を利用しています。

バックハンドストロークは、利き腕肩の位置が身体の前側にあって変わらないのでフォア側ほど身体を積極的に回転させられないです。軽く身体を捻じって戻す動きで打つ。特に両手で握る両手打ちバックハンドは「身体に近い位置」で「相手のボールのエネルギーを利用、反発させて”パチン”と打つ」のに向いています。(片手打ちは打点までの距離で加速させて打つが身体を回さないためフォアの打ち方とは異なる)

フォハンド側とバックハンド側では身体の構造からくるこのような使い方の違いがあると考えますが、我々が『ボールの打ち方』を教わる際には「身体の右側か左側か」といった違いしか示されないですね。

利き腕肩の位置が大きく動かせ、腕の各関節も身体の内側に向けてより柔軟に曲がる中、「位置調整をサボっても、態勢が不安定でも打ててしまうフォハンド」と「厳密な位置合わせをしないとすぐミスに繋がるバックハンド」という構図。

皆が「バックが苦手だから全部フォアで打ちたい」と思うのは当然ですよね。

「知っている。理解している」のと「知らない。気づかない」ままでは大きな差が生まれます。

教わらない (教える側も気づいてない) なら自分で考えていきたいです。

ボレーを打つ際、フォアとバックで同じような打点位置で打つのか?

これは私が最近疑問に感じている事です。

ボレーにおける”横向き”、グリップ、打点の位置

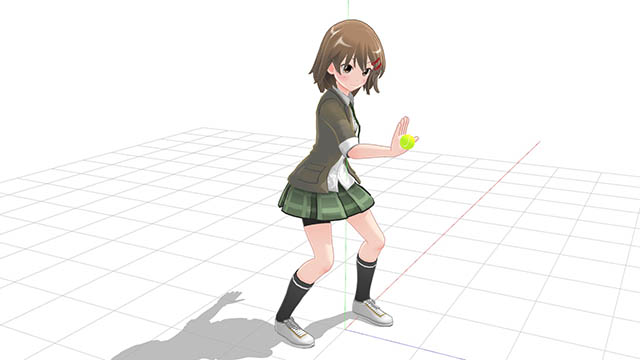

初心者がボレーを教わる際は「ボールに対して横向きを取ってラケットをセット(準備)し、打点位置は身体の少し前辺りで打つ」といった感じで教わると思います。

これもあくまで “基本” であり、教わる “基本” で全てのボール、全ての状況に対応しようとする。ボールの速度、コース、回転、弾み方。毎回全て条件が違うのに「1つの打ち方で全部対応しようとする」なんて「ミスが無くならない」のは当然です。「それ以降は応用」と言われるかもしれませんが「ボールが飛ぶには理屈があり、実行手段 (打ち方) は望む結果を生む条件が整うものであれば何でも良い」と考えます。状況毎に何十種類も打ち方を覚えるのは現実的ではないし、それは「当てはまらない状況には対応できない」という事を示しています。「打ち方を覚えるより望む結果を生む条件、理屈を理解すべきでは?」と思います。

最近はフォア側を厚く、握り替え無しなので自然とバック側は薄く握るプロも増えていますが、説明が複雑になるのでボレーの基本と言われる「コンチネンタルグリップで握る」条件で考えることにしましょう。手や腕に対する “ラケット面の向き” はこの位になるでしょうか。

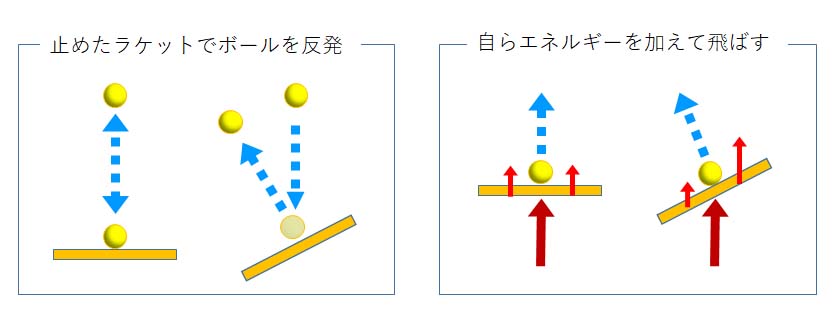

ボールが飛ぶ理屈は2つ

ボールが飛び回転がかかるにはエネルギーを加える事が必要です。

そのためのエネルギーは

1) 飛んでくるボールが持つ『飛ぶエネルギー』をラケットで反発させる

2) ラケットを加速させて得られる『飛ばすエネルギー』をボールに伝える

の2つを使う事ができます。

ラケット、ボールの持つエネルギー量は『1/2 x 重量 x 速度 ^2 (2乗)』で表されます。手に持つラケット、ボールの重さは固定ですから、インパクト前後のボール、ラケットが速いほど威力のあるボールが打てる可能性が高くなります。同時にラケットがストリングス(ガット)のしなる、歪む、たわむ、ラケットが上手く当たらないのはエネルギーの伝達ロスになります。「厚い当たりをしろ」「しなるラケットが飛ばない」のはこのためでしょう。

ネット近くで用い、相手のボール速度が落ちていない、準備時間が無い、自分が飛ばす距離が短いから「ボレーはラケットを振るな」と言われます。「自らラケットを加速させてボールにエネルギーを加えるより正確に再現性高くきれいに捉える方が目的に合う」からですが、こう説明、理解させず、「振るな」と制限・矯正させるから「無意識に振ってしまう」事が改善されないのだと思います。

サーブはネットまでの距離があり、トスしたボールは速度がない (エネルギーを持たない)ので自ら加速させたラケットの持つエネルギーでボールを飛ばすショット。ストロークは状況、自分が打ちたいショットによってボールとラケットの両エネルギーのバランスを取って使うショットと考えられます。

「手や腕でラケットを振ってボールを飛ばす (ラケットのエネルギーだけで飛ばす)」という理解でミスが無くならない、再現性が高まらないのは当然と言えます。(でもこの部分も教わらない)

フォア側とバック側の利き腕肩の位置の違いを考えると…

フォアハンド側とバックハンド側で利き腕の位置、位置の変化に違いがあると述べました。

基本的にボレーはスイングをしない (しない方が目的に合う) ショットです。

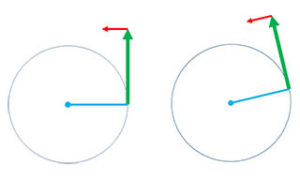

積極的にスイングを行わないなら、

ボールに接触する際のラケット面の強さ (ブレない、ロスが少ない)、ボールに当たる・エネルギーを反発させる際の衝撃に耐えるには「ラケット面、手、腕、身体、両足の位置関係が一定範囲、関係性の中に納まっている」状態が望ましい

と考えられます。

単純に言えばこういう状態です。

手と身体、両足が下図のような位置関係ではボールのエネルギー、当たる衝撃を押しさえられないし、身体のバランスも崩すのは分かります。

利き腕肩の位置が身体の前側にあって変わらないバックハンド側は「利き腕肩よりも後ろの打点では打てない」という制限 が生まれます。

プロの試合でも見かけますが、利き腕肩の位置より後方でボールを打とうとするとバックハンド側は相手に背中を向けたような状態にならざるを得ないです。

この態勢ではボールのエネルギーを十分反発させられない。前に飛ばす、十分な飛距離を生むボール速度を発生させる事は難しいのは分かります。

フォアハンド側で言えば正面向きに近い状態で身体よりも前、ネット側・相手コート側に打点を取って打っても良いですし、

ボールに対して横向きを保つようにして利き腕肩の位置を前に移動させず、打点を引き付ける、身体に近い位置で打つ事も可能です。

プロの試合でも、コンチネンタルよりも薄いグリップで打つ守備的ショットを見ますね。

より手前に取る、背中よりも後ろでボールを拾うためにコンチネンタルより薄いグリップを使います。(限界はあるが、同じ方向にラケット面を向けた際、グリップが厚いほどラケットは前、薄いほどラケットは手前の位置になる。打点の位置が変わる。)

これまで述べてきた事も踏まえると

・バックハンドボレーは打てる打点の範囲、前後左右の幅が狭い

・フォアボレーは打てる打点の範囲が、前後左右の幅が広い

という事は言えると思います。

利き腕肩の位置、腕の稼働の自由度から、フォアボレーの方がラケットは前に動く。(振るなと言われるボレーなのに)「ラケットを振っている」ような印象を受けるのはこの辺りだと考えます。

身体の向きで打点の位置が変わる、打点の自由度が高いフォアハンドボレーと許容される打点の位置が狭い「この辺で打たないとダメ」なバックハンドボレーを区別せず、

同じコンチネンタルグリップで打つ。フォアとバックは身体の右側、左側で同じような打点の位置で打とうとする、打点をイメージする

のはちょっと乱暴だなと思うのです。

身体の仕組みとボールを飛ばす事に関係性を理解したい

我々がテニスを教わる際、ボールを打つ動作、過程における各段階の “形” を示され、それをマネさせる事で『ボールの打ち方』を覚えるという手法を取ります。

陸上競技で速く走るには、効率的、効果的に足を動かす、身体を使う事が重要だろうと思います。

そのためには身体の機能や仕組みを知り、足がどのようにエネルギーを地面に加え、加えるエネルギーと同じ大きさの “反力” を得てそれを加速、前進に使うかを理解しておいた方が良いでしょう。

上がった膝の角度、身体が前傾する角度を確認する事が不要とは言いませんが、大事な本質となる部分に目を向けないまま、知らないままでは「速く走る」という目的が果たせません。それだと「後ろ向きで走る」人を笑うのと大差ないと思うのです。

確認した通り、フォアハンド側とバックハンド側では身体の使い方が異なります。

身体の右側か左側かだけの違いではないのです。

それを知らないまま、教わる通りの『ボールの打ち方』だけを行おうとする。

バックハンドボレーで打点が手前過ぎてうまく飛ばせない。

フォアハンドボレーの自由度の高さに依存し、事前の位置調整をサボってしまう、バランスを崩す、態勢が十分でない状態で打っても「良し」としてしまう。

フォハンドボレーで毎回打点の位置が変わっている、常に正面向きで打とうとする、常に横向きで打とうとする等、適当とは言えない打ち方になっているのに気づかない。

こんな状態ではその人の実力と関係なくミスが生まれるし、効果的な上達を目指す中では障害になってしまうと思います。

「どう直すべき」みたいな話ではないので申し訳ないですが「フォアハンドとバックハンドでは身体の使い方が違う」という点を知っている、理解している事で『ボールの打ち方』に対する考え方も変わってくるのかなと考えています。