前回 の続きになります。

3分で振り返る前回の内容

「薄い・厚い」じゃない握り・グリップの話

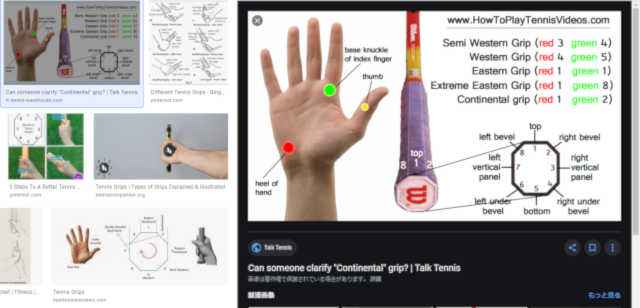

コンチネンタル、イースタン、ウエスタン等、「薄い・厚い」で示される『グリップの種類』は手の中でラケットを回転させて角度を変えるという内話。

3Dで言うX軸、Y軸、Z軸ではないが、この「薄い・厚い」とは軸の向きが違うのが「ラケットのグリップ部が手の平の中で “どう” 接するか」というもの。

言葉として耳にする事がある、ハンマーグリップ、フィンガーグリップ等はこの前腕に対する角度の違いになると思う。

前腕 (肘から手首) に対し “90度に近い” 角度が付くのがハンマーグリップ的

前腕の延長線上に来る、角度が付かないのがフィンガーグリップ的

コンチネンタルグリップの説明で『包丁持ち』という言い方。それを聞いて皆が思う浮かべるイメージは、手の中での角度は『ハンマーグリップ』的なものだと思う。

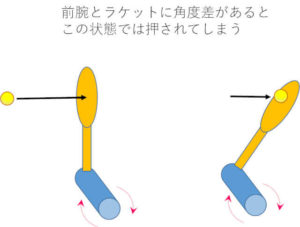

でも、コンチネンタルグリップだから必ず『ハンマーグリップ』的な “角度” という訳ではない。だから『包丁持ち』という説明は言葉足らずだと思っている。下図はボレーを打つ際にコンチネンタルグリップ、且つ『フィンガーグリップ』的な握りを使っている様子。

Stefan_Edberg_Båstad_sweden_20070708.jpg: flickr user Michael ErhardssonSir James at [1]derivative work: Mario Žamić, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

『包丁持ち』の説明通り、前腕とラケットに角度が付く『ハンマーグリップ』的な握りでフォアボレーを打とうとするとボレーに求められる “柔軟性” が低下する。

(時間的余裕からフットワークで自分の位置を移動させてある程度『打ちたい打点の高さ、位置』で打とうとする事ができるストロークに対し、準備時間が短いボレーは『来たボールに合わせて打点の高さや位置を合わせる』必要が高まり、「この位置・高さ、この態勢でしか打てない」打ち方では “ミス連発” という事になる)

下動画はハンマーグリップに近い握りに見える。そして「自分が打ちやすい “ここ” という高さ、位置以外のボールが難しそう」に感じる。(打ち方が窮屈で柔らかく打とうとすると面がブレる)

2017年全豪オープン ベリンダ・ベンチッチ選手ネットプレー練習動画

手の平との接する角度の違いで言えば、ハンマーグリップは「握った物体を “振り下ろし” て加速させて手の先にある “力を入れる点” でエネルギーを加えようとする」のに向いた握り方。包丁で言えば「下に抑えつつ切る、押し切る」という野菜の千切り等で使う感じ。

フィンガーグリップは「腕全体を引き上げる、引き下げる動作で手に握った物体を物理的に “移動させる”」のに向いた握り方。包丁で言えば「刃渡りを利用して長く包丁を移動させて “引き切る」という刺し身包丁等で使われる感じ。

また、利き腕肩の移動、腕関節の曲がる、捩れやすい方向の違い等、体の仕組みや機能上、フォアハンド側とバックハンド側ではボールを打つための体の使い方や制約が違う。

このためフォアボレーとバックボレーを同じようには打てないし、同じように打つと考えるとうまく打てない事に繋がる。

右利きなら「利き腕肩よりも右側でしか打たない」のが原則となるフォアボレーは、腕を前方に出す事で利き腕肩とボールとの距離感は「手の位置からラケット面までの長さ (約50cm)」に近くなる。

Diliff, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

横向きに近い「利き腕肩を下げた」状態から正面向きに近い「利き腕肩が前方にある」状態までの間で打て、これが、両足の力で体を支えつつ、ボールに打ち負けづらい腕の使い方、ボールのエネルギーを反発させやすい態勢が取りやすくしている。つまり「 “足も” 使ってまっすぐ押し返す、押していく」感じで打ちやすい。

逆にバックボレーを打つ際、利き腕肩からボールまでの距離感に「肩、肘という2つの可動を含む腕の長さ」が加わる。

利き腕肩の位置が “体の前側で固定” となるバックボレーは両足を使って前に押す、押し支える事が難しくなる。だから「まっすぐ押し返す、まっすぐ押す」という打ち方だと “力” が入らない。結果、フォアボレーより『上から下に』抑えるような打ち方、体の使い方を用いたりする。

※この動作はボールを飛ばすためのエネルギー発生としての “ラケット加速” であり、インパクト前後のラケットの状態をうまく・強く作るための “ラケット移動” と力を入れる “タイミングを合わせる” といった複数の目的を持つ動作。「バックボレーは “振り下ろしながら” 打つ」と言うと多分うまく当てられないし、うまく飛ばせない。自身なりに考える必要がある。

フェデラー選手を例にすると同じコンチネンタルグリップでもフォアボレーはフィンガーグリップ気味に握り、バックボレーはハンマーグリップ気味に握っているように見える。

これは「握り方を変えている」というより、打ち方、体の使い方の近いから自然とそういう握りに近くなる (そう握ると打ちやすい) のではないだろうか。

以下はスタテニYouTubeチャンネルさんの鈴木貴男選手のボレー解説。「バックボレーは、ラケットセットを高く。手首が寝ない。上からラケットを引き下げ、前ではなく横に抜けるイメージ。引き下ろす際は肘や腕が伸びない。あまりに前でボールを捉えると力が入らない」といった内容で解説されている。これらの説明に向いているのはハンマーグリップ的な握り方だろう。

【鈴木貴男流ボレー】苦手を克服せよ!ネットプレーの基本【テニス】

加えて言うなら、動画の鈴木貴男選手も「フォアボレーを打つ際、利き腕肩が前方に移動する中でボールを打たれている」と感じる。(今回述べるがこれにフィンガーグリップ的な握りが意味を持つのだろう)

それを見て「ラケットを振っている」と感じるかもしれないが、下図のように「横向きのまま腕だけを動かす」「正面向きのまま腕だけを動かす」とはインパクト前後の安定感、足の力を使いやすいためエネルギーを出す “柔らさ” が格段に違うのは想像できる。

では、今回の内容に入ります。

サーブの握り方

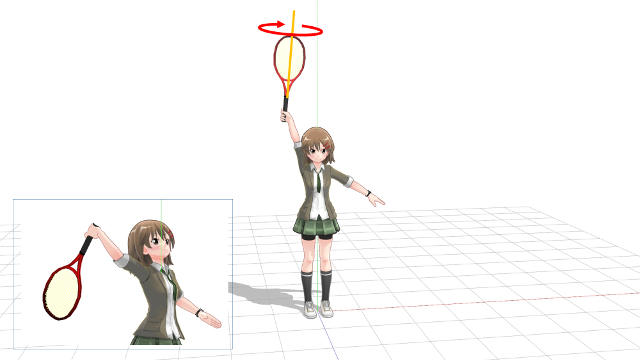

結露から言うと「サーブはハンマーグリップ的な握り方を用いたい」です。

以下、理由を述べていきます。

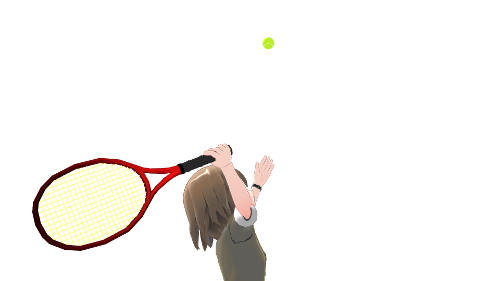

打点を高く取ろうとするとフィンガーグリップ的になりやすい?

垂直飛び等をする際、腕の延長上のラインで中指や人差し指を最大到達点にしようとするでしょう。それが「最も高い位置まで届かせる」手段だと認識しているからです。

サーブは「高い打点で打つものだ」という刷り込み

我々には「サーブはできるだけ高い打点で打つべきだ」「高い打点で打たないとサーブは入らない」という “刷り込み” があります。

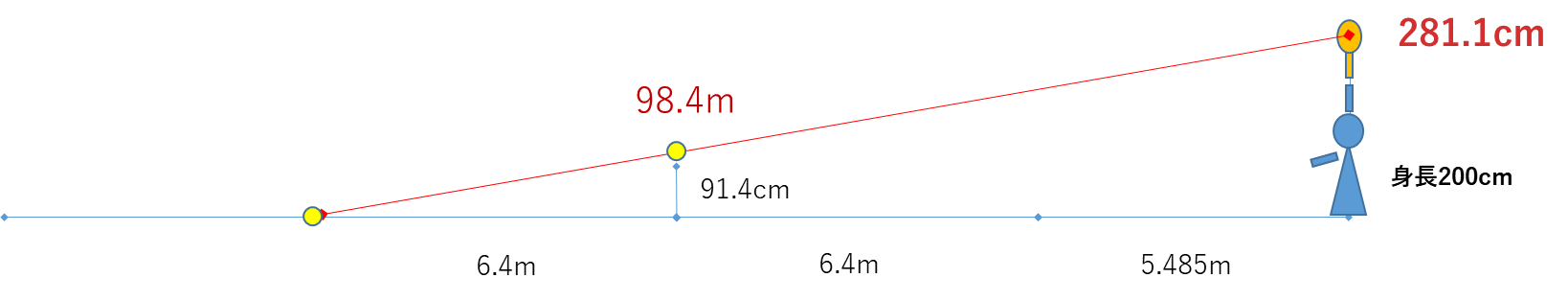

あくまで計算上ですが、身長2mの方がセンターtoセンターの最短距離で無回転のサーブを打つとして『ネットの上10cm位の区間をボールが必ず通過しないと』サーブは入らないです。我々がジャンプしつつその精度で打つのは無理でしょう。

つまり「トップスピンで打つストローク同様、サーブも回転と空気抵抗をうまく利用して入れるもの」だし、我々が教わるストロークがそうであるように「普通に打ったらナチュラルにトップスピンがかかるサーブを打つ」というのが本来のスタートラインだと考えます。

(30年近く前、ストロークは『ナチュラルにトップスピンがかかる打ち方』に変わったのに、サーブの方は「サーブの基本はフラットサーブ」が続いている。我々がサーブで悩む大きな要因。無回転で打ち下ろすオーバーヘッド系の打ち方はネット際のスマッシュで使えば良い。「ストロークの基本はフラット、トップスピンは応用」とか言われると違和感を覚えると思う)

『高く届かせる』のが目的になると自然とフィンガーグリップ的な握りになる

「出来るだけ高い打点でサーブを打とう」と考えるとサーブを打つ際、こういう要素が加わりやすいと考えます。

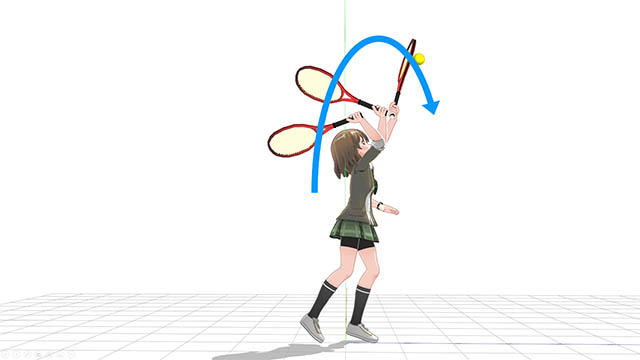

1. 腕とラケットを最大到達点に届かせようとする

2. 最大到達点に届かせたら、後はボールに向けてまっすぐ振り下ろす

こんな感じ。

そして「上に向けて振っていく」話が「出来るだけ高い打点」の話と繋がってしまう

「サーブで回転をかけるためにラケットを “上” に振っていく」という話があり、“真上” に近い角度でジャンプしようとする + “上” にラケットと振っていこうとする」サーブの打ち方は良く見かけますよね。

(昔は「トロフィーポーズで膝と大きく曲げろ、その “タメ” がパワーに繋がる」とか言われました。これ、ベッカーさん等の打ち方等を見て言っているだけで自分では何も考えてない感じ。今、考えると怖すぎます)

遠心力に対する誤解、イメージと物理現象を混同させた説明

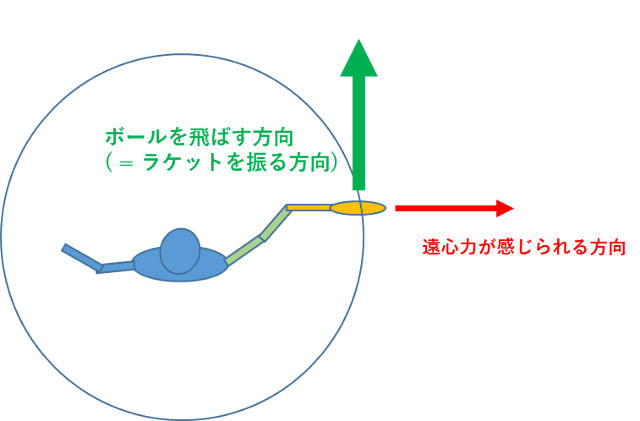

よく「遠心力を使ってスイングしろ」みたいな話がありますが、文字通りラケットを “振り回す” と遠心力を感じられます。(※注: 遠心力という力は存在しない)

また、「ラケットの “重さ” を感じてスイングする」みたいなのが感じやすいのが、前腕の延長上にラケットの中心軸が来るフィンガーグリップ的な握りだと考えます。(これも「遠心力を使え」の話とセットな話)

前腕の延長線上に来る、角度が付かないのがフィンガーグリップ的な握り方の特徴でしたね。

※物理的に言えば『遠心力』という力は存在しないそうです。

重力と速度を持ち進む物体 (この場合ラケット) は慣性の法則でその直進運動をし続けようとしますが、グリップを握る手がラケットを引き寄せ、進む方向を “曲げ続け” ます。直進運動が曲げられる事で『中心を軸とした円運動』になる訳です。

手で引き寄せる際に「引き寄せる力と同じ強さで、反対方向、中心軸から外に引かれると感じる」のが『遠心力』という事です。「存在しない力でボールが飛ぶはずがない」ですよね。

ボールを飛ばすのは『直進しようとするラケットの持つエネルギー & ボールの持つエネルギーを反発させる』の2つだけ。手で引くのは大きくは「ラケットを加速させる」ためであり、円運動になるのは結果に過ぎません。足や体の力を使って『曲げる必要がない直進運動に近い打ち方』でも打てますし、むしろそちらの方が方向や球質の安定、エネルギーロス減等でメリットがあるのです

回転のかかり方

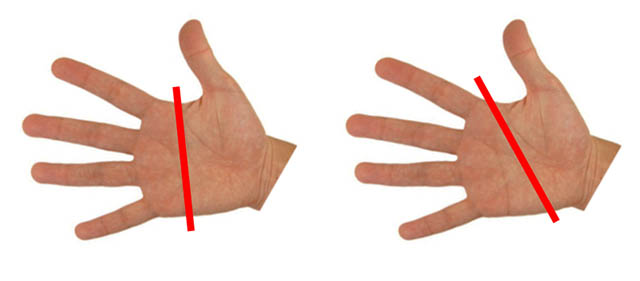

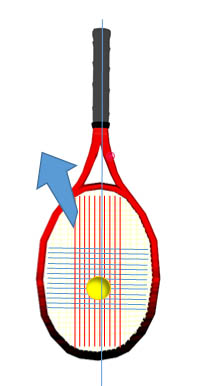

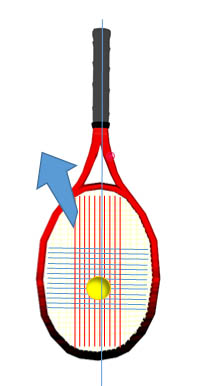

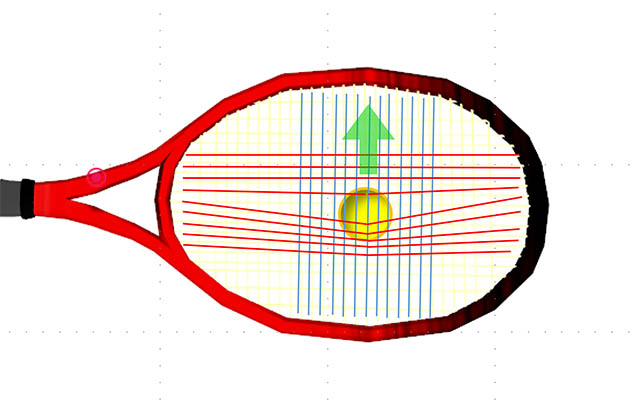

トップスピンのストロークを打つ際、下図のような角度でボールを捉える方は居ません。

理由は色々ありますがこの当たり方だと「回転がかからない」のです。

(他にラケット速度も上げづらい。当てるだけになる。ラケット速度が上がらないから余計回転もかけられない等あるでしょうか※バギーホイップ等は “前” ではなく “フレーム側” に動かして回転をかける特殊な打ち方ですから同様には考えられません)

よく「インパクトでラケット面は地面と垂直」と言われますよね。

その理由は色々考えられますが、ひとつには、ストリングスの横糸が地面と垂直、インパクト前後のラケット面が地面と垂直に移動していくなら、ストリングスの縦糸が最大に稼働してボールにひっかかり、回転をかけるといった事が考えられます。

ラケットが地面と垂直、且つ横糸が地面と垂直な状態でラケット面が垂直方向にボールの下側から上側に進みつつボールに接触するなら『ボールが飛び出す、曲がる方向が垂直方向』だからキレイな縦回転に見える、打っている本人も飛び方、曲がり方を認識しやすいという事も言えるでしょう。

※横糸の角度、それに合わせたインパクト前後のラケットの動きが “斜め” だと「斜めに曲がっていくストローク」になります。ネットの外から曲がって入ってくるようなストロークはそういう理屈を使っていますね。

20年以上前に「サーブのインパクトでラケットヘッド側が少しでもボールの前側に出ているとナチュラルに縦回転がかかる」という話を聞いた事があります。極端ですが下図のような当たり方で「フラットサーブを入れるコツ」みたいな言い方でした。

でも、物理的な理屈から考えると「横糸よりも “長い” のは縦糸。縦糸を最大限稼働させられる状態でボールを打つ方がよほど回転に発生されられる」という点を利用したいです。

我々はプロや選手ではないので『簡単で誰にでも出来る方法』があるなら、まずそれを使えるようになるべきでしょうね。それに気づかないまま、色々とすっ飛ばして「プロのコツ」を求める姿勢だと殆ど上達しないのは、特に『サーブの改善』で多くの方が経験されると思います。(そしてその『コツ』が自分に合っていないだけだと別の『コツ』を求め、それを繰り返す)

みんな大好きプロネーションの話

一時期ほどではないですが

「サーブの威力を上げる鍵はプロネーションだ」

といった話は今でも耳にします。

回外・回内は腕の捻じれ、手首は回らない

回外・回外とは前腕にある2本の骨が捻じれて下図のように腕が回転する動きです。「手首が回る」と言われますが手首の関節に回る機能はありません。(実際に腕が回転する際は肩周りの関節も動いたりします)

できるだけ高い打点で打つと考えると自然と『コンチネンタルグリップ + フィンガーグリップ的な握り方』になってくるだろうと書きました。

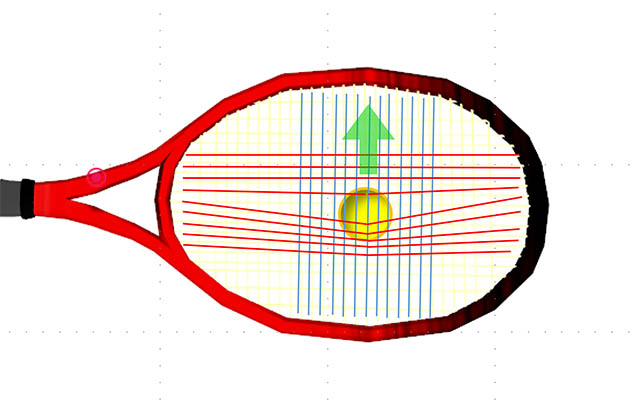

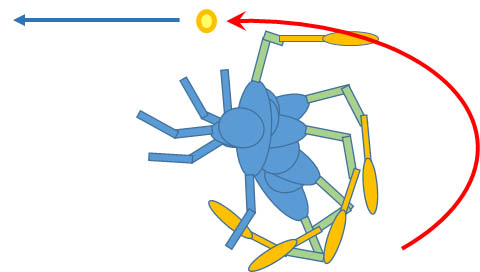

フィンガーグリップ的な握り方だと『腕とラケットが一直線になるような状態』になるのがその特性であり、 プロネーションを行うと腕の延長線上にあるラケットが中心軸でクルっと回るという下図のようなインパクト前後の状態になります。(打ち方は人それぞれですし、頂点でスイングが止まり回る訳ではないですがこういう要素が含まれるという事)

ラケットが回転するだけで「サーブの威力が増す」という理屈がわかりませんよね。

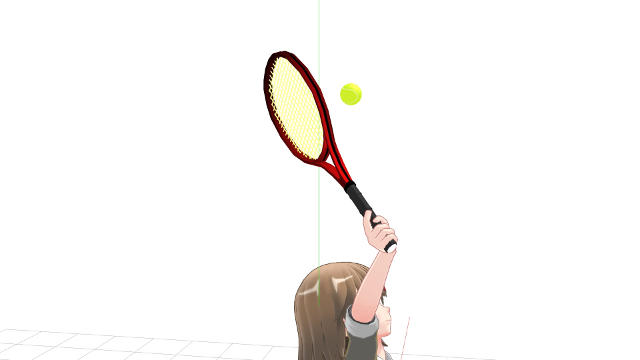

腕とラケットに角度を付けるという話

「プロはサーブを打つ際、腕とラケットに角度を付けている」という話を聞かれるかもしれません。こういうやつ。

ハンマーグリップの特徴は前腕とラケットに角度が付くことでしたね。

『コンチネンタルグリップ + ハンマーグリップ的な握り方』をすると自然と前腕とラケットに角度が付き、プロネーションが起きる腕の捻じれ、回転を受けてラケット面が移動する軌道が違ってきます。こういうイメージ

棒の先についたボールと棒に付いた枝の先に付いたボール。棒が回転した際の動きはどう違うか

うちわで自分を扇ぐ際、前腕とうちわに角度を付け、前腕を捻るようにして風を起こしますよね。この際、自然とハンマーグリップ的な握り方 (手の中での角度)になるでしょう。

下写真のジョコビッチ選手を見ても、腕の捻じれでラケット面が “腕の周り” を大きく回ってくるのが分かりますね。

こういう腕全体を動かす事で、腕の延長線上にあるラケットが下がってくる体の使い方ではありません。

前腕とラケットに自然と角度が付く握り方をする。ラケットを加速させる。慣性の法則でラケットが直進運動をし続けようとする。ラケットが前進。ラケットが勝手に腕の周りを回る。進むラケットに合わせて腕が捻じれ、プロネーションが起きる。といった流れだと考えます。写真のジョコビッチ選手がスイング中に腕を捻って無理やりプロネーションを起こしている訳ではないでしょう。それは『再現性の低い』行為です。

さて、ここまで少しだけ「サーブはハンマーグリップ的な握り方を用いたい」という意味が伝わったでしょうか。

先の「プロはサーブを打つ際、腕とラケットに角度を付けている」の話は「(意識的に) 角度を付けている」のではなく「握り方によって自然と角度が付いている」と考えるのが自然だと思うのです。

※「プロがこうしているから (意識的に) 同じ事をしろ」という説明はよくあります。理由があって自然にそうなるのと意識してそうする、作るのは同じではないでしょう。直すための一時的な矯正ならともかく、そうする根拠が示されていない感じ。

回転をかける際にボールの “下側” を打っている

度々述べていますが個人的には『ボールの打ち方』に絶対の正解はないと考えます。だからサーブの打ち方で「これが正しい」という話は私にはよくわかりません。

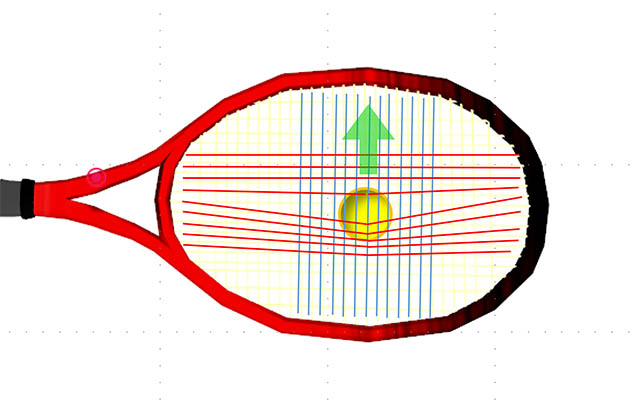

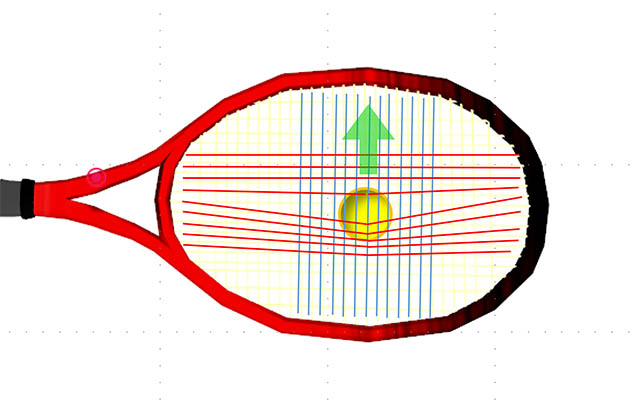

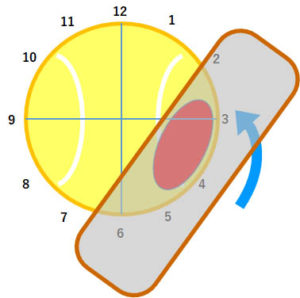

その上で『ボールの打ち方』ではなくボールの飛び・回転に関わる物理的な理屈から考えると、トップスピン (サーブに求められる回転もトップスピンと同じ “順回転”) をかけたボールを打つためのインパクト前後のラケットの状態は下図のような状態が望ましいです。

インパクト前後でラケットがボールの下側から上側へ、横糸と同じ『垂直方向』に進んで行けば縦糸が最大限稼働し、ボールの回転に関与できます。

これに対し、「サーブで回転をかけるためにラケットを “上” に振っていく」という意識が強い事でボールの “下側” にラケット面が触れやすくなると考えます。

多くの方が打てる、打っているスライスサーブですが、「ボールの右側 (左側) を打つ」とは言っても実際は、ボールの中心線より “下側” にラケット面が当たる事で「横に曲がっていくけど、上から落ちるような飛び方ではない 、ボールに伸びがない」スライスサーブになっている気がしているのです。

例えばですが「スライスサーブをバウンド後にバックフェンスへ直撃させて」と言っても難しいでしょう。これはインパクト前後のラケット速度が足りず、エネルギーを回転に割り振ってしまうと直進力が弱まる理屈です。

因みに「ボールの上側を打てばサーブの威力が上がる」訳ではないでしょう。その説明には “根拠” がないです。

ただ、体の機能や仕組みを考えるとラケット速度も上がりやすい使い方があり、ボールの上側を触りやすく、ラケットの稼働も加わって自然とボールにトップスピン・順回転がかかる打ち方というものがあるだろうと思っているのです。

※ボールの下側を打つといってもそのサーブでテニスが出来ているのだし、周りに通用しているなら全く問題ないです。間違いだとか、そういう事を言いたいのではありません。

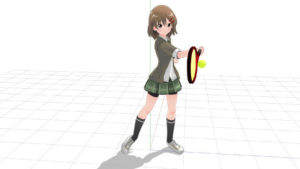

自然と回転がかかるサーブのために

トップスピンをかけてストロークを打つ際のようにサーブでも “自然と” 下図のようなインパクト前後の状態と作りたい。そうすれば、速度を上げても勝手に落下してサービスボックス内に着地しやすくなるし、距離の調整もしやすくなる。(操作して「回転をかける」という概念ではないから)

そのために考えられるのが、

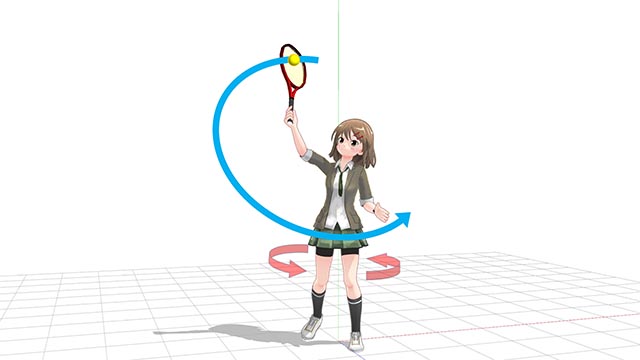

1. 前腕とラケットに角度が付くハンマーグリップ的な握りを使う

2. 肩のラインを傾け、利き腕側が少し上がるように出来る加速のさせ方

と言った点だと考えます。

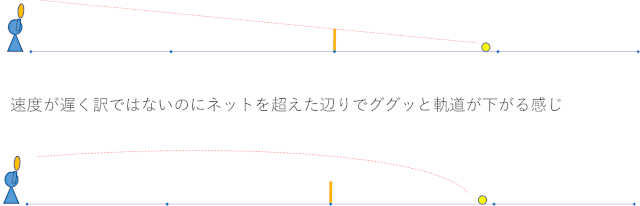

プロのサーブ練習を見ているとネットを越した辺りでググッと少し不自然に軌道が下がるサーブを見かけると思います。

Serve Practise by Roger Federer!

ラケットの縦糸でボールの上側を自然と触るという面では「スライスサーブを縦に曲がるように打っている」というイメージでも良いかもしれません。

【みんラボ】恐るべしジェームス選手

「出来るだけ高い打点で打とう」と思う事で自然とフィンガーグリップ的な握りになり、前腕とラケットが一直線になるようなインパクト前後の状態では、いくら工夫しても望むような回転 (トップスピン・順回転) がかからないのは “当然”と言えます。

逆に言えば、トスを上げる前から意識して『ハンマーグリップ的な握り方』にしておき、これまでより低い、無理に腕を伸ばさなくても打てる高さ、余裕のある高さでボールを打つ、利き腕肩側を少し上げる事で肩のラインが傾き、握り方もあり、自然とボールの上側を触れ、打点が高くない、スイングの頂点より手前で捉えてそこからラケット面が頂点に至ることでトップスピンがかかりやすい状態も作れるのかなと思っています。

サーブの威力とか速度は置いておいて、まずはこういうインパクト前後の状態を作れるにはどうすればよいか、体の使い方を自分で考えたいです。

恐らく、今のままの打ち方でも、現状が『コンチネンタルグリップ + フィンガーグリップ的な握り』なら『コンチネンタルグリップ + ハンマーグリップ的な握り』を意識するだけでも打つボールの軌道が違ってくる、今までにない飛び方になったりすると思います。

当然、打点は高く取らず、腕の余裕がある高さで打ちたい。上に向かって伸び上がるように振っていけばボールの下側しか触れませんからね。

ただ、サーブの改善は私自身の課題でもあるので改めてこの辺りについて近々書く予定なので、ここで書いた事だけを見て「プロネーションだ」と無理に腕を使って怪我をしたりしないようにお願いしたいです。(私は専門家でもコーチでもありません。一素人の考えで怪我をしていたら笑えないでしょう)

サーブについては長く色々と考えてきた中で、鈴木貴男選手の考え方が今、一番参考になっています。一般的に見聞きする『サーブの打ち方』の説明とはだいぶ違うでしょうし、「これが正しい」と思っている訳ではないですが、少なくとも「そうする理由」を明確にされている、根拠を示さず「こうするものだから」みたいな言い方をされない『サーブの打ち方』の説明はとても珍しい。情報として貴重だと思っています。(動画では説明を聞く小野田プロの方が『通説』に影響されている感じがしますね)

40万再生突破した貴男式スライスサーブの続編!プロ3人がお届けする必見のレッスン!

個人の経験や感覚で「こうすれば打てる」と説明する手法がありますが、客観的な根拠や情報を示さないと理解は「見る側、任せ」で各々が自分で解釈する (それを狙っている場合もあるかも)。見る全員側が “等しく近しい” 理解を目指すのが難しいと考えます。客観的な情報、解釈を挟む必要のない情報は (無駄になっても) きちんと示されるべきなのでしょう。

ストロークの握り方

ストロークの話は少し簡単にいきましょう。

まず、いわゆる「厚い・薄い」で表されるグリップの厚さがその前提になると考えます。

なお、バックハンドは両手打ち、片手打ちあり、両手打ちについては私が分からない事から今回は割愛します。ただ、理屈の面だけで言えばフォアハンドと変わらないと考えます。

厚くないグリップはフィンガーグリップ的な握りが操作しやすい

イースタンからセミウエスタン位までのいわゆる『厚くない』グリップは、インパクト前後のラケット面の向きを維持 (飛ばしたい方向に向ける) ために打点は比較的体に近い位置に取ると打ちやすいです。

この場合、”薄い” グリップで打つボレー同様、腕の延長上に近くラケット面が来るフィンガーグリップ的な握りの方が両足の力が使いやすく、ボール対する操作がしやすい、捉えやすいと感じるでしょう。

また、厚くないグリップは『高くない打点』の方が打ちやすいです。

(ナダル選手はセミウエスタン位)

ボールを打つ位置が地面から遠くならない事を利用して「体から遠くない位置でのテイクバック、両足の力を使って “短い距離” で “瞬間的に” ラケットを加速させる」といった打ち方が出来ます。

このような体の使い方、ラケットの加速のさせ方が、木製ラケットの頃の「まっすぐ押し出すようにして打つ」フォアハンドとの違い。ベースラインから下がらずバウンドの頂点以前を打つ。速い展開で短い打ち合いでポイントを取るという現代テニスにおいてフェデラー選手やナダル選手 (昔は下がった位置で頂点から落ちてくるボールを待って打っていたのを変えた) が結果を残せる要因でしょう。テニスと打ち方がマッチしているという事です。

厚いグリップはハンマーグリップ的な握りになりやすい

ウエスタングリップ位の『厚い』グリップは、インパクト前後のラケット面の向きを維持 (飛ばしたい方向に向ける) ために打点を “体よりも前” に取る必要があります。

腕の前方に伸ばしたような状態でのインパクトですから自然とハンマーグリップ的な握り・手の中でのラケットの触れ方を用いるようになるでしょう。(人差し指の状態ではなく手の平の中でラケットがどう触れているかですよ)

また、厚くないグリップは『高い打点』の方が打ちやすいです。

「ストロークで高いボールを打つ際はテイクバックを高く取る」と言われますが、高い打点で打つ、テイクバックを高く取るという事は地面から距離が遠くなるという事。厚くないグリップのような両足の力を使って “短い距離” で “瞬間的に” ラケットを加速させるといった打ち方が難しくなります。

打点を前に遠く取る事もあり、前と後ろで同じ位の距離があるとスイングのバランスが取りやすい。(「後ろを小さく、前を大きくスイングする」等と言われる事がありますが、前後での極端な違いは打つタイミングが狂いやすいと考えます)

結果、大きめのテイクバックで上半身や両肩を大きくターンさせつつ、長い距離をかけて打点までラケットを加速させていくような打ち方を心地よく感じるようになるのかなと思います。

両足の力はきっかけ程度に使い、上半身を大きく使ってラケットを加速させる感じでしょうか。

※逆にグリップが極めて厚く、打点を前に遠く取るのに「重心を落として足の力、足の力」と思っているとボールに対する振り遅れ、ダイナミックな打ち方の割に威力がない (同じ威力ならもっとコンパクトに打っても出せる?) といった事になるかも。ボールを飛ばすために前に向けてエネルギーを発生させたいのに重心を落とした所から “上に” 伸び上がりながら打ったりするからです。(エネルギーを加える方向のズレ、分散)

2択ではない

こうやって書くと「厚くないグリップはフィンガーグリップで厚いグリップはハンマーグリップだな」とまとめてしまいたくなる訳ですがそう簡単ではありません。

「グリップが厚くなると打点を前にしていく必要がある」のですがグリップを厚くし、打点を前に取っていくと自然と「高い打点は打ちやすいが低い打点が打ちづらい」という状態になってきます。

厚いグリップの方が低い打点を打つ際「擦り上げる、引っ掛けるようにして持ち上げて打つ」という話を聞く事があります。

また、低い打点で打つために両肩のラインを傾けて打つ姿もよく見ます。(その方の体格に対して「低い打点」なので地上何cmという話ではありません)

この点に関し、ジョコビッチ選手等は「厚いグリップだと打点が前になっていく」でおきるマイナス面 (バウンド直後や低い打点で打ちづらい) を回避するなのか、ウエスタングリップ位に厚い握りですが、多少長め (グリップエンドが手のひらに入る) に握る事でフィンガーグリップ的な握り方を使っているように見えます。

実際、ジョコビッチ選手がボールを打つテンポは決して遅くないですし、ボールの上がりバナを打つのも全く問題なく見えますね。テイクバックも大きくないし、スイングが大きくてボールに間に合わずミスなんて事も見ないですね。

Novak Djokovic | Top 10 points of US Open 2020

グリップが厚いとは言えないフェデラー選手やナダル選手とは別のアプローチでグリップの厚いジョコビッチ選手が現代的なテニスにマッチさせてきている部分なのかなと考えています。

個人的にはテンポの速いなって現代テニスを考えれば、その昔、トップスピンストロークの前提になった時から続く「グリップは厚いほど良い」という流れには疑問を感じています。

ベースラインから下がらずテンポの速いテニスをしようとしても「グリップが厚いから高い打点の方が打ちやすい」という特性 (制限) はそのままで居るでしょうし、速いコート、弾まないボールが苦手なままでしょう。

ナダル選手の打ち方をマネされる方も多いですがウエスタンよりも厚いグリップでは同じ打ち方 (体から遠くない、高くない位置から両足の力を使って瞬間的に短い距離でラケットをさせる) が簡単に出来るとも思えません。(ボールは打てているのですからその取組みが間違いと言いたい訳ではないです。勿体ないのではという事)

ストレートアームとダブルベンドという話

フォアハンドストークでボールを打つ際、腕の状態で『ストレートアーム』と『ダブルベンド』という区分がされる事があります。

インパクト前後で腕が伸びておりラケットが体から遠い感じがストレートアーム

インパクト前後で肘が曲がっており、脇に付く位、ラケットが体に近い感じがダブルベンド

※あくまで個人的な区分です。

「ストレートアームとダブルベンド、どっちが良いですか?」という話を聞きますが、これも「その人の打ち方から自然とそうなる」もので決める意味がないと考えます。(「打ち方を考える際、自然とどちらかになる」なら分かりますが)

厚いグリップで打つ際、打点が前に遠くなる分、バランスを取るために相応にテイクバックを大きく取って前後のバランスを取ろうとするのではないかと書きました。

『ストロークを打つ際のインパクト前後』と「腕を前方に伸ばしたまま押す、押し支える」のとは “形” は似ていてもそこまでに経緯や目的が全然が違うのです。

『打点の感覚』としてはこういうイメージを持っていたとしてもボールを飛ばすエネルギーを発生させるために打点までのラケット加速、スイングが存在します。

大きなテイクバックを取るからと言ってラケットと体のその距離感のまま、体の周囲をぐるっとラケットが回ってくるような体の使い方、スイングではラケットを強く加速させられないです

実際はもっとボールに向かって直線的に加速させていきます。その方が加速に無駄がないし、減速してしまう要素を省けるからです。

Karen Khachanov Forehand Slow Motion

テイクバックで体から遠くなった手が、一旦、体に近づき、またインパクト前後に体から遠くなっていく。その過程で肘は一旦たたまれ、その段階で打てば、ダブルベンド的なインパクトになるのでしょうし、

単純に体から遠い打点、腕が前方に伸びるような位置で打つならストレートアーム的なインパクトになってくるでしょう。

フェデラー選手やナダル選手等、グリップが厚くない選手にストレートアームが多く見られる印象なのは「打点が体から遠くないから、ラケットが最高速に至る辺りで打点を取ろうとすると (体からそんなに前ではないけど) 前で打つ事で腕が伸びた状態に自然となる」からだだろうと考えます。

また、グリップが厚い選手だと腕が前方に伸びるほど前で打点を取るとラケット加速のエネルギーを使い切り、減速に向かう段階辺りで打つ事になりそう。だから「グリップの関係で打点は前に取るけど、腕が伸びるほど前では打てないから肘がたたまれた状態のダブルベンドが多く見られる」のだろうと考えます。

この写真のガスケ選手、高い打点のためか、腕はダブルベンド的ですよね。つまり使い分けているという事だと思います。

なんとなくの “まとめ”

「グリップは厚いほどボールの威力が増す」とか「コンチネンタルより薄いグリップで打てばサーブの回転が増す」とか言われます。

出来ている方の実感や工夫としてそういう事もあるのでしょうが、セミウエスタンよりウエスタンの方が強いボールが打てる、コンチネンタルより若干薄くすると物凄く回転量が増すという “理屈” が分かりません。(それらの話がされる際に “理屈” が示される事もまず無いです)

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象でしかなく、ボールの飛び・回転に使えるエネルギーは『1. 重量と速度を持って飛んでくるボールのエネルギーを反発させる』『2. 自ら加速させたラケットの持つエネルギーをボールの伝える』の2つだけです。

エネルギー量は『1/2 x 重量 x 速度 ^2 (2乗)』で計算され、これにボールのエネルギーを反発させる、ボールにエネルギーを伝えるための『当たり方』がボールの質を決めます。

出来るだけ速いボールを出来るだけ重いラケットで出来るだけラケット速度が速い状態でうまく打てば「威力のある」ボールが打てる。

単純には “それだけ” だと考えています。

コンチネンタルが『包丁持ち』と言われる話、皆が持つ包丁持ちのイメージは『ハンマーグリップ的な握り』だと思いますが、サーブを打つ際、高い打点で打とうと無意識に『フィンガーグリップ的な握り』になっていたりします。ラケットが回転する、ズレる軸の向きが三次元的に違うだけでどちらも同じ『コンチネンタルグリップ』です。

物理的な現象としての望む『ボールの飛び』を再現性高く得るためには事象が起きる条件を整える必要があります。見た目の『形』に固執すると条件が分からないまま。自分ではやっているつもりでも結果が伴わないのはその辺りでしょう。

実際、教わる『ボールの打ち方』の説明に “全て” が含まれている訳ではないでしょう。説明される方は「既に自分で出来ている」状態でしょうし、教わる側の感覚をそのまま知覚できる訳ではありません。だから、教わる、教えてもらう姿勢だけでは勿体ないし、上達しないまま時間だけが過ぎていくかもしれません。

今回、私が考えたような事が『正解』だとか『意味がある』等と言いたい訳ではありません。

自分のテニスを自分で上達させるために教わる『ボールの打ち方』に含まれない要素を色々考えている。体の仕組みや機能、物理法則的な面からインパクトの条件を考える等をしたいです。

教わる、教えてもらう姿勢で上達が進まない。もっとテニスを楽しむために上達したいなら、自分で考える、調べる、理解を深める、工夫する、トライするといった事を常に行っていきたいです。

「なにかのきっかけやアドバイスでいきなり物凄く上達する」等はまず無理だし、そもそも続かないでしょう。「苦労したから、努力したから上達する」とは思いませんが、手間を惜しんで (面倒くさがって) 上達するのは少なくとも私には無理だなと思っています。

いつものようにあれこれ付け足していくおかげでまた雑多な内容になってしまいました。度々で申し訳ありません。うまくまとめて書ける日が来ればとは思っています。