最近、ちょっと話題になった動画

最近、日本のテニスYouTubeで少し話題に登った感のある動画があります。

それは、鈴木貴男選手のイベントでのレッスン動画(スライスサーブ編)です。

【テニス】世界一受けたいレッスン!スライスサーブ編①

スライスサーブの打ち方について鈴木貴男選手は「スライスサーブは体を回し、正面向きで打った方が良い」と言われています。

一方、この動画中のコメントにも書かれていますが、スライスサーブには以下の動画のようなアドバイスもされます。

松井俊英選手によるスライスサーブの説明です。

【松井俊英プロ】相手を追い込むスライスサーブ【テニスレッスン】

「トスを上げた横向きを保ったまま。体を回さず “閉じた” 状態のイメージで打つのがポイントだ」といったお話です。

動画のコメント欄には

「体を回して正面向きで打つ。体を回さず横向きを保つイメージで打つ。スライスサーブの打ち方にについて逆の事を言っている。」

といった内容が書かれていたりしました。

要は「どちらが正しいのか?」という事でしょう。

この2つの説明は矛盾している、正反対の事を言っているのか?

私が動画を見て自分なりに理解した事に基づいてですが、

「お二人が言われるスライスサーブを打つ際のそれぞれの体の使い方は、全く”矛盾して” いない」

と考えます。

目立つキーワードだけが記憶に残り、理解するための情報には興味が行かない

説明される側が話されている説明内容、文言、その説明がされるまでの流れを含めて理解しようとしていかないと

「目立つキーワードだけに目がいってしまい、それだけが印象として残ってしまう」

という事が起きます。

Twitterのタイムラインで流れてきたニュースツイートに『いいね』や返信したりしますがリンク先の記事を読む方はごく少数だそうです。タイトルだけ見て “理解” したとする。意図的に記事が湾曲されると事実と違う認識があっという間に広がります。昔と違い、後日、正しい情報が伝わったりもしますが、誤解を覆すのは無理です。

何が言いたいかというと「説明を良く聞こう」という事ですかね。

鈴木選手は “スピード”、松井選手は “曲がり” について言われている

鈴木選手は

「回転を重視するのは分かるが回転ばかりだとサーブの威力は半減する。曲がれば取りにくいとは言えずある程度速度も欲しい。そのためにはトスを前方に上げる努力をして、尚且、もっと正面を向いて当ててください。

ただし、最初から正面向きで打つのではないですよ。

横向きの状態から正面を向く事でラケットは前に出てくる。横向きのまま、体を閉じた状態のまま、腕でラケットを前に振るのではボールが飛ばないです。」

と言われています。

一方、松井選手は、

「(アドバイス相手が女性) ワイドに打ち跳ねないようなスライスサーブを打ち、リターンを崩したい。ちょっと遅くてちょっと低いサーブ。だから “曲げたい”。

曲げたい気持ち故に、体と腕が、曲げたい方向に 一緒に” 回っていってしまいがち。

曲げるには体は曲げたい方向と反対方向に向ける。その方向と曲げたい方向の角度差によりスライスサーブは曲がっていく。」

といった説明をされています。

鈴木選手はスライスサーブの “速度” を、松井選手はスライスサーブの “曲がり” をポイントにされているという違いがありますね。

ラケットからボールに伝えるエネルギーの大きさは「1/2 x ラケット重量 x ラケット速度 ^2 (2乗)」で決まります。ラケット重量は固定なので「インパクト前後の速度が速いほどエネルギーが大きくなりサーブの速度と回転量が増やせる」事になります。(ただし、道具の違いや当たり方で伝える際に大小の伝達ロスが生じます)

エネルギーを回転に多く振れば速度は落ちるし、速度に振れば回転量は減るのは誰でも想像が付きますよね。

そもそも「プロなんだから、唯一無二と言えるような” 正解” としてのスライスサーブの打ち方を定めて、それを自分達に示してくれよ」みたいなノリの期待感、自分で考えてみる事をつい避けてしまう意識が「どっちが正しい?」みたいな感想を持つ事に繋がっている気がしています。(かなり意地悪な指摘ですが「苦労せず楽に上達したい」気持ちはあるでしょう。)

それぞれの打ち方は”どう”違っているのか

鈴木選手は「トスを前方に上げる工夫をし、体をしっかり回転させて打つ」と言われ、松井選手は、動画を見るにトスは身体の右側、そして恐らく鈴木が勧める位置より身体に近い位置にトスを上げて「横向きを保って打つ」と言われています。

下は「身体の正面方向に向けてボールを投げるように腕を振る」動画GIFです。

これをサーブ練習における風景だとして、身体の向きは、ネット方向でしょうか?

目標方向に対して右方向 (横方向)でしょうか?

これだけ見ても分からないですよね。

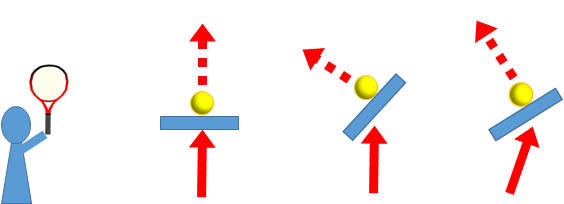

つまり、身体をある方向に向け、身体の正面となるその方向に向けて体重移動をし、腕を強く振っていく。つまり「その方向にエネルギーを強く加えたい」というだけです。

スライスサーブの説明では「ラケットを振っていく方向とボールが飛んでいく方向は違いますよ」という話は良く聞きますね。

まっすぐ振っても当たる面の角度でボールは面が向いた方向に飛んでいきます。

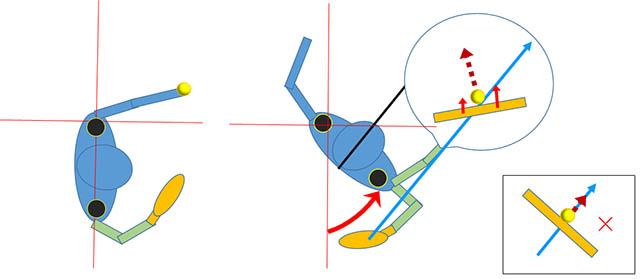

鈴木選手と松井選手では、同じように “身体の正面方向” にラケットを振っていくけれど、その正面となる身体の向き・方向が違う。身体の向きが飛ばしたい方向と大きく利き腕側にズレていく(横向きの状態に近くなる)なら、当然エネルギーの伝達ロスも増えるし、速度は落ちる。でも、曲がりやすくはなる。といった説明ができます。

だからお二人のそれぞれのご説明は「矛盾しない」と考えます。

この後は「サーブを打つ」という事について少し考えていきましょう。

フォア側ショットであるサーブは身体を回転させて打つ

フォア側ショット固有の特徴、状態を理解する

何度も書いていますが、フォア側ショット、バック側ショットには身体の使い方で明確な違いがあります。

フォハンドストローク

横向きを取り一旦身体の後方に下げた利き腕肩を、身体の回転で “身体の前側に戻す距離” でラケットを加速させる。

バックハンドストローク

利き腕肩の位置は準備段階からインパクトまで身体の前側にあり変わらない。

結果、フォア側ショットほど顕著に身体の回転を使ってラケットを加速させない。

フォア側ショットは身体の回転を初期加速に使い、足の力がそれを生む要素

サーブ、スマッシュもフォアハンドストロークと同じフォアが側で打つショットです。

横向きにより、身体の後方に下げた利き腕肩の位置を身体の回転により身体の前側に戻す、単純に言えば “身体の回転” をラケットの初期加速に利用する必要があります。

身体を回すエネルギーを生むのは両足で地面を踏んで得られる反力と身体の捻り戻し等の力を組み合わせたものです。

ゆっくり飛んでくるボール、それをかなり強い速度で飛ばすのでもなければ『直立に近い “狭い” スタンス、重心位置が高い腰高の姿勢』でも問題なく打ててしまいます。

ラケットの重量は一般的な文庫本2冊程度の重さ(300g)、”ガッチリ構えた姿勢、体勢を取らないと振れない” ほどではありません。ラケット自体も、加速させる事で “慣性の法則が働き、直進運動をし続けようとする” ので『腕の力だけ』でも初期加速が少し大変な位で振れてしまいます。

ただ、地面を強く踏めない、横向きから唐突に上半身を回すのでは大きな力は生み出せない

です。

鈴木貴男選手が

「最初から正面向きの状態で打つのではない」と言われているのはこの辺り

でしょう。

「フォア側のショットは横向きにより身体の後方に下げた利き腕肩を身体の回転で身体の前側に戻す距離を初期加速に利用している」と言えますし、「横向きの状態から身体を回転させるのは、両足で地面を踏んで得られる反力と身体の捻り戻し等の組み合わせたもの」です。

また、「真上に飛び上がった、両足が地面から浮いた状態で身体を回転させようとしても難しい」ですよね。

つまり、

「ラケットを振りたい方向に向けて腕やラケットを強く振れるよう、両足で地面を踏む方向はそれと同じ方向、決して “真上” ではない」

であろう点も重要です。

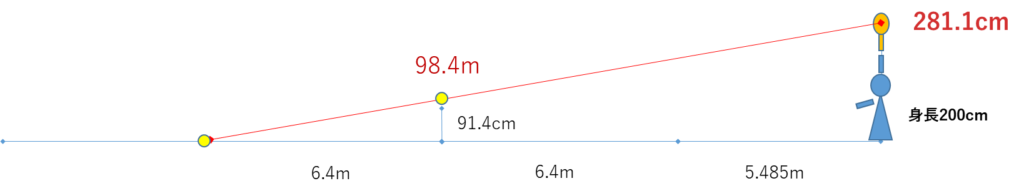

余談: 打点を高くとってもサーブの確率は上がらないし、逆にサーブが不安定になる

我々は「打点を高く取ればサーブが入る確率が上がる。できるだけ高い打点で打つべきだ」と思い込まされています。だから、高く真上にジャンプしながらサーブを打とうとしてしまいますね。(そう説明する人も昔そう教わって来ている。その繰り返し。)

我々は「回転をかけない」という意味で使うフラットサーブを “サーブの基本” として教わりますが、実際には

「空気抵抗や重力等の諸条件を無視したとして、身長2mの人が最短距離、ネットの最低部を狙って打っても “無回転のサーブ” を入れる事はほぼ不可能」

と言えます。

ネットの上10cm程の空間を必ず通過する精度でサーブは打てません。且つ、これに自分では制御できない空気抵抗や重力が加わる。ほぼ運任せです。

この事から

現在、殆どの方が「トップスピンをかけてフォアハンドストロークを打つのが基本。それが出来て “フォアハンドを打てる” 状態である」と考えるのと同様、回転をかけてサーブを打てる状態が “サーブを打てる”という状態であると皆が認識すべき。

ではないかと考えています。

打点を高く取るために、トスを高くあげようとする。首を大きく傾け顔を上に向ける、背中は反り、体勢が傾き、足でしっかり支えられなくなる。打つたびにフラフラとしてしまう。身体が毎回ブレるからトスも更に不安定になる。そしてまた身体がブレる。スイングも毎回違ってしまう。全体的に悪循環ですね。

トスを高く上げないで良いなら、(極端に言えばですが) 身体や首は傾けず目線を上げるだけでもボールの位置を確認できるでしょう。

トスを “身体に近い”、“頭の上” ではなく、身体を回転させてちょうど利き腕肩が来る位置の少し外側辺りに、つまり右利きなら「身体の右側(外側)、身体の回転で利き腕肩が身体の前側に戻る位置から見て少し前の辺り」に上げれば、尚更、背中を反らせたり、首を大きく傾けたりする必要はなくなりますよね。

プロ選手のダイナミックなトロフィーポーズのイメージが強く意識に残り過ぎかもしれません。

写真のチチパス選手ですが、脚力で膝部分から上の身体全体を傾けていますが、身体と頭のラインを見れば「首を傾けて頭上を見ている訳ではない」のがわかりますね。この傾きを維持したまま身体を回転させれば直立に近い状態で打つのに近くなります。

ただ、蛇足ですが、この影響でインパクト前後からフォロースルーにかけて身体が傾いたまま、右肩側が強く前に出ていかないのがチチパス選手のサーブの特徴です。

我々が教わる「フラットサーブ」はオーバーヘッド系ショットの打ち方の一つであり、用途としてはネット際で打つスマッシュ等で使うと考えればそれが打てる事に矛盾は生じません。(ただ、サーブでは使えないよねという事です)

ネットに近い位置でネットより高い打点で打つなら、ジャンプしてまで高い打点で打つ必要はなく、写真のフェデラー選手のように両足がついた状態でスマッシュを打てば、体勢は安定しやすく力も加えやすいでしょう。

自分でトスを上げる訳ではないですが、身体を回転させて右肩が自然と来る位置に打点を取れば体勢も不安定になりづらいでしょう。

スマッシュを打つ際、サーブと同じ感覚で打ち、必ず “ジャンプ”し、”頭の上の高い打点” で打ってしまう方は少なくないのではないでしょうか?

どんな打ち方でもテニスはできてしまう。自覚しづらいから映像等で確認、認識したい。

「ボールが飛び回転がかかるのは物理現象でしかない」です。ある方向にエネルギーを加えればボールは飛ぶのです。

直立に近い安定した体勢でボールとラケットを目で捉えつつ打つ方向も目で確認しながら打てるストロークやボレーと違い、それらが出来ないサーブは映像を撮り確認でもしない限り、自覚・認識できないものです。

レッスンの中で鈴木選手は「今回に限っては、自分で極端にやりすぎているなと思う位に変えてやってみてください。自分でかなり変えているつもりでも、全然変わっていない事が殆どです。」と言われていますね。

せっかくの機会なのに「できているつもり、やっているつもりで変えられない」参加者をいつも残念に思っているのでしょう。

殆どの人にとってテニスは「出来る事より出来ない事の方がはるかに多く残っている」状態です。

ミスが起きる原因は “技術の高い・低い” ではなく、出来ない事を自覚できていない、残ったままだからである事がとても多い。よって、数少ない出来ている事で自信を持つより、出来ない事を自覚し、確実に減らしていく方がよっぽど「上達する」実感を得られると思います。

出来ていない事を自覚するにも知識が要るでしょうし、「考えてテニスをする」事をしないままでは“出来ない” 事に気づく事すら出来ないままでしょう。

フォアハンド側ショットであるサーブの特性とよく見る誤解

述べたようにフォア側ショットであるサーブは、フォア側ショットの特性に縛られます。

「利き腕肩の位置を身体の後方に下げた横向きの準備状態から身体を回転させ、利き腕肩の位置を身体の前側に移動させる距離をラケットの初期加速に利用している」という点です。

ただ、フォアハンドストロークは主に使う打点の高さから、身体の回転軸とスイング軌道が “水平方向” で一致するのに対し、サーブは「身体は体軸に対して90度 (体軸が垂直なら水平方向) に回転させるのに、腕は “縦方向” に振る」という角度のズレがあるという違いがあります。

フォアハンドストロークは身体の回転とスイング軌道の方向性が一致

ラケットは慣性の法則でスイング開始位置に停止状態で留まろうとしグリップ側からラケットを引く手をスイング軌道方向に加速が進みラケットが身体を追い越すまで引っ張り続けます。

結果、手首が甲側に曲がる「ラグ」という事象が起き、我々がイメージしているほどには初期加速において手や腕は動かせないです。

ラケットを身体の前方まで引き寄せるのは手や腕による “引き寄せ” ではなく、 足や身体の捻り戻しにより身体が回転していく事で利き腕肩が前進するものだと考えます。

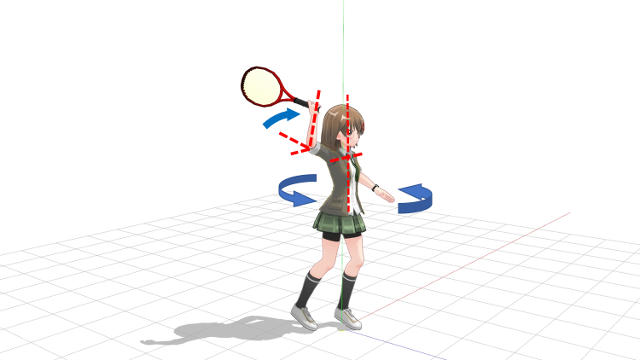

サーブは身体の回転と腕を振る角度が違うから”正面を向いてから” 腕を振りたがる

フォアハンドストロークでは (初期加速において腕の可動が制限される事もあり) 身体の水平方向への回転がそのままスイングの軌道、方向に反映させやすいのですが、サーブにおける身体の回転と腕を振る方向のズレが生じる点を理解していく必要があると思われます。(身体は水平方向に回転、腕は縦に振る)

正面向きのまま腕を縦に振るのは簡単だが

我々は回転をかけないように打つ「フラットサーブがサーブの基本だ」と教わる事もあり、横向きの状態でトスを上げ、トロフィーポーズを経てスイングをしていっても、

「身体が回転し、身体の向きと腕を振る方向が一致する “正面向きの状態” になってから腕を振る」のが分かりやすいし、やりやすいです。

自分で意識していなくても、程度の違いはあっても「サーブを打つ際、正面向きに戻してから腕を振っている」事は多いと思います。

横向きから身体を回転させる動きを前に腕を強く振るエネルギーに繋げたい

野球のピッチャーは軸足一本で立ち、非利き手側の足を投げたい方向に大きく踏み込み、身体の軸をその方向に移動させつつ、横向きから身体を回転させ、利き腕肩を前に移動させつつ、腕を振っていきます。

外野手の内野方面への返球でも必ずステップを入れてから投げますよね。

「勢いをつけて投げる」とか言いますが、やりたいのは単純で、投げたい方向へ大きなエネルギーを加える事です。

サーブでも横向き状態からトスを上げ、足で”前方向”にエネルギーを発生できるよう地面を強く踏み、体を回転させつつ利き腕を身体の前側も戻しつつ、腕を “前に向けて” 強く腕を縦方向に振っていく訳なのですが、

我々が「サーブの打ち方」を教わる際、その辺りの身体各部の連動はきちんと説明されないですよね。

おなじみの昔から続く写真の静止画を前提とした “形” を作る指導。トロフィーポーズの形、インパクトの形、フォロースルーの形です。

説明するには知識が要り、説明自体も難しいから「サーブの打ち方」に含められない。

だから説明もしない。

説明されないから我々も分からないままサーブを打っている。

といった流れだと思います。

だから「サーブは難しい」「難しいから簡単に打てるようになるはずがない」となってしまう。

説明されないのだから「自分で考えていく」しかありませんね。見聞きする「サーブの打ち方」やコツには含まれていません。自分で考えるに知識や理解を深める必要があります。面倒ですが、うまくサーブが打てないのなら今まで通りにやっていても良い変化は生まれないでしょう。

ボールが飛び回転がかかるのは物理現象、サーブ・ストローク・ボレー全て同じ理屈

ボールが飛ぶ、飛ばす理屈

ボールが飛び回転がかかるのは物理現象でしかないです。

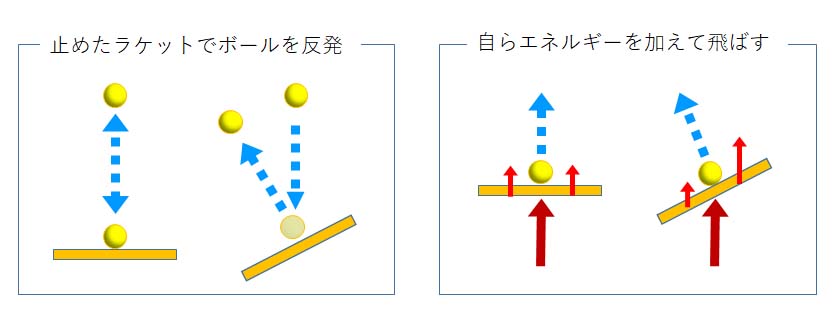

ラケットでボールを飛ばすためのエネルギーは大きく2つあります。

1. 速度を持って飛んでくるボールのエネルギーを反発させるか

2. 自らラケットを加速させて得られたエネルギーをボールに伝えるか

の2種類があると考えます。

エネルギー量は『1/2 x 重量 x 速度 ^2 (2乗)』で表されます。

時間の無い中、距離の短いネット近くで打つボレーは1メイン。自分でトスしたほぼ速度ゼロのボールを打つサーブは2メイン。

そして、ストロークは状況に応じて1と2のバランスを取って打つショットと言えます。

真っ直ぐ飛ばす。飛ばす角度を変える。

止めたラケットで速度を持ち飛んでくるボールのエネルギーを“反発させて”飛ばすなら、飛んでくる方向と逆方向から90度の面で当てればボールは飛んできた方向に跳ね返ります。一方、当たる面が傾くとボールは面が向いた方向に跳ね返ります。(跳ね返り方は当たる角度や速度により変わる)

今度は、ほぼ速度ゼロ、エネルギーを持たないボールに対し、自らラケットを加速(スイングする、踏み込みつつ打つ等なんでも良い)させてエネルギーを持たせ、それをボールに伝えて飛ばす場合、上と同じように90度の面でまっすぐ押せばボールはその方向に飛んでいき、当たる角度が傾くとボールはその方向に飛んでいきます。正面から飛んできたボールをアングルにボレーする際等、実際にこの理屈を使うと思います。

『インパクトに至るまで』と『インパクト後』にラケットがどう動き、ラケット面がどこを向くとしても、“前に向け”強くスイングし、インパクト前後のラケット面が斜めに当たればボールは一定の速度を持ち、且つ斜めの方向に飛んでいきます。

打ち方どうこう言ってもこの理屈は変わりません。

「スライスサーブの打ち方はこうです」と打ち方を示す事は私にはできませんが、物理現象であるボールが飛ぶ、飛ばす理屈は打ち方をあれこれ試す前に下地として踏まえておきたいです。

正面に向けてまっすぐエネルギーを加えたいのに身体の向きと腕を振る方向がズレてしまう

フラットサーブを基本として教わり、そこからスライスサーブやスピンサーブを打てるようになりたいと思い、練習する訳ですが、

我々に取って難しいのが

「身体の回転が絡む、腕を振ってラケットをスイングする際、身体の正面がどこを向いているか?」

そして

「腕を振るべき方向とボールを飛ばす・曲げていく方向のズレ」

です。

後者については「トップスピンをかけて打つストロークでそれをやっている」のですが、前述したようにストロークとサーブの違いがあり「同じようにやれば良い」とは言えない状況です。

速度をどの位出したいか、どの位曲げたいかによって変わってきますがスライスサーブを理屈で言うと以下のような事になります。

横向きから身体は回転させていくけど、腕を振る方向、身体の向き(正面)になるのは斜め方向。その方向に強く真っ直ぐラケットをスイングしていき、ラケット面は実際に飛ばしたい方向に向くよう斜めに当てる。

プロ選手を見ると『身体の正面方向に向けて腕も振っている』のが確認できます。

ただ、サーブを教わる際に説明されない事もあり、我々が身体の回転させる事と腕を縦に振ることの連動がうまく連動できない事が生じ、 それによって生じるのが

『身体の向き(正面方向)と腕を振る方向がズレてしまう事象』

です。

腕の運動方向がズレた動きのイメージ

スピンサーブのフォロースルーでイメージする “おなじみ” の形かもしれません。 (ここにも誤解があると考えます。)

投球動作で分かるように、エネルギーを加えたい方向に身体を向け、足の力を使ってそちらに踏み出すように身体を進め、その方向に腕を振る事で「強く前方に向けてエネルギーを加える」事ができます。

ただ、スライスサーブやスピンサーブ等、ボールを飛ばす方向とスイングしていく方向(=身体の正面方向)がズレている事で、

ボールを飛ばしたい方向に顔を向ける事で身体も回転しその方向に向いてしまう。ただ、ラケットは利き腕方向に斜めに振りたいので、両者の角度がズレたスイングになってしまう。

という事です。

「スピンサーブは横向きを保って打て」と言われるのは「横方向を身体の正面にし、その正面方向に腕を振っていけ」という事だと理解しますが、フラットサーブのイメージが残っているので「横向きを取る」は「身体の回転を我慢する」努力目標という感じ。顔を向ける事で身体は回転していってしまいます。

ピッチャーがキャッチャー方向に身体を向けた状態でサードベース方向にボールを投げようとするようなものなので『強いボール』が投げられるはずもありませんね。

サーブについての考え方|多様な戦術とシンプルな動作

テニスフォーラムさんのYouTubeチャンネル、白戸仁さんによる「サーブの考え方」の説明です。

3分5秒位からですが、誰もが見て分かる『スライスサーブの打ち方』は変えないまま、身体の傾きを変えるだけで『スピンサーブ』になる。両者の違いは回転軸の角度だからそれは当然。トスを上げる位置とボールとの当たり方がサーブの種類を決める。『打ち方』がサーブの種類を決める訳ではないといった事を言われています。

途中、典型的なスピンサーブのイメージとして身体の向きに対し腕を右側に伸ばしてく上で示したような腕の振り方を示しておられますね。

見るからに強く腕を振れそうにないのは分かると思います。

上動画を見ても分かるように「物理現象としてボールが飛ぶ、曲がるを踏まえてサーブを考える」際、その土台となってくるのは、

腕を振りたい方向、ラケットを振りたい方向にしっかりと身体を向ける。その方向にまっすぐラケットを振っていく。ただし、ボールはその方向とは違う方向に飛ばしたいのでラケット面はインパクト前後に斜めに当たるように工夫する。

といった辺りだと思います。

「スライスサーブの打ち方」や「スライスサーブを打つコツ」を一生懸命再現しようとしても、自分でどうやってサーブを打っているのか自覚しづらいし、何がどう作用してボールが飛び、曲がっていくのかが理解できていないままなら、何が良くて何が良くないのか分からないまま。

やっている事が上達に繋がるのか、繋がらないのかも分からないまま、ゴールの方向も、そこまでの距離も検討がつかないまま練習をしているようなものだと思います。

まずはシンプルな理解から、物理現象としてのボールが飛ぶ、曲がるという事象を発生させるための条件を満たす事を考えて、練習内容を工夫していきたいです。