普段、フォアハンドを見ていて感じる違和感

ネットや実際のコートで他の方がフォアハンドを打っているのを見て感じる “ある違和感” があります。

それは「体の回転と腕でラケットを振るということの関係性」についてです。

うまく説明できるか不安ですが、その内容となぜ起きるのか自分なりに考えたことを書いてみようと思います。

フォアハンドは横向きのテイクバックから打つと教わる弊害

まず、テニスを始める際、フォアハンドは「横向きのスクエアスタンスによるテイクバックを取り、体を正面に向けて回転させながらボールを打つ」と教わります。

その後の上達に伴い、オープンスタンスを取り入れようと試みる方も多いですが、”横向きのテイクバックからスイングするのと正面向きから体を捻じったテイクバックを取りスイングするのでは体の使い方が異なって”きます。

横向きのテイクバックからスイングする打ち方が身についている方がオープンスタンスを導入しようとしても、体の使い方の違いを理解しない限り、”単に足の位置が違うだけで打ち方は変わらない”ということが起きます。

そして、唯一、横向きのテイクバックからスイングするという打ち方だけ教わる現状では(誰も教えてくれないので)この違いを理解することは難しく、結果、オープン系スタンスを使おうとする多くの人が “横向きのテイクバックからスイングする打ち方の癖が残ってしまう” という状態になっていると頻繁に感じます。

横向きのテイクバックからのスイングの内容

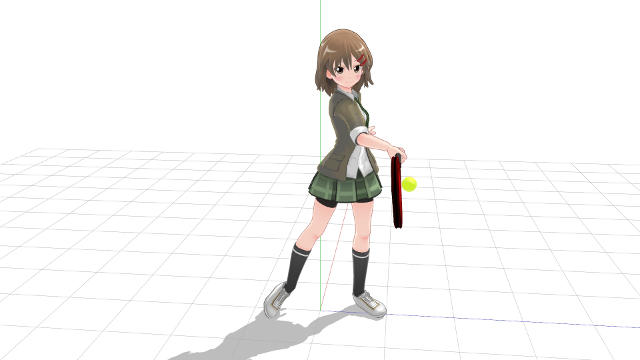

横向きのスクエアスタンスのテイクバックからラケットをスイングする場合、ボールを打つため、そして体よりも前の打点で打つためには、腕のある上半身を回転させてネット方向に向けていく必要があります。

ただ、スタンスもボールに対して横向きになっているので、左右両方の脚から支えられた体は上半身がうまく回転できません。

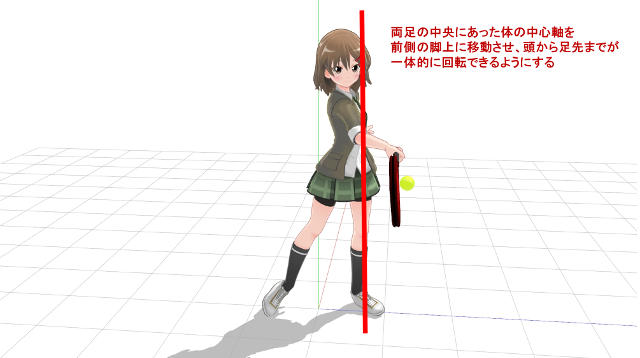

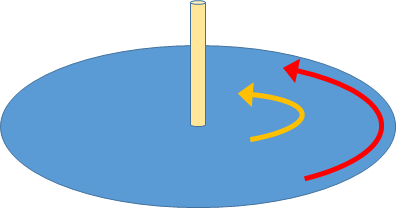

このため、体の中心軸を前後の脚上に移動させ、頭から足先までを1つの軸として回転できるようにしてスイングします。

一般的なフォアハンドの場合、体の中心軸の移動は前側の脚上へのものであり、これが一般的に言われる「体重移動」の真相だと私は考えています。

※体重移動の説明で言われるように「重さである体重をボールに向けて移動させないとボールに打ち負けてしまう」のであれば、下図のように後ろ側の脚上に体の軸を移して体を回転させながらではまともに打てないし、そもそもオープンスタンスでは目に見える体重移動がないのにより強くボールが打てている説明がつきません。

スイング時、体の回転とラケットを動かす腕の動きの関係性が生まれる

テニスを教わる際、体全体を使って打つなどと言いますが “ラケットを振っているのは結局、腕の役割や動き” です。

ただ、スイングにおいては「体を回転させてネット方向を向ける」ことと「腕でラケットを振る」ことの関係性が生まれます。

前述の、横向きのスクエアスタンスによるテイクバックから体を回転させてラケットをスイングする場合、「体の軸を前側の脚上に移動させる」という動作が加わることで、プレイヤーの意識は「体の回転」が主となり、「腕を使ってラケットを振る」という動作は体の回転に伴う動きとなっていると感じるのです。

何がよくないのか分かりづらいと思うのでもう少し情報を補足します。

ボールを飛ばすのはラケットスピードであるということ

たびたび書いていますが、ボールを飛び、回転がかかるのは “ボールとラケットが接触することで、スイングによってラケットが得た運動エネルギーの一部がボールに伝わるから” です。

ラケットの持つ運動エネルギーの大きさは「1/2 x ラケット重量 x ラケットスピード ^2 (2乗)」で表せ、ラケットは1つなので、単純に言えばラケットスピードが上がるほどボールは飛び、回転もかかると言えます。

(※厳密には、安定したスイング軌道で正確に当たらないとボールに伝わる運動エネルギーは伝達ロスばかりだし、ラケットのしなり・歪み・たわみも伝達ロスになります。)

ラケットスピードを上げるのは力を込めて振ることではない

物体であるラケットには慣性の法則が関係します。

テイクバックで停止状態にあるラケットは“その場に留まりつつけよう”とし、手に引かれ動き出して加速し、速度を持ったラケットは“その直進運動をし続けようと”します。

速度を持ったラケットは “勝手に直進し” 安定した軌道を描くようになっているのです。(グリップエンド部を指でつまみ左右に軽く振れば均等な振り子運動をしますよね)

ラケットを強く振ろう、速く振ろうとする人の操作は、ラケットの加速や本来安定した軌道を描くものを機能しなくしてしまいます。

スイングでは「テイクバックの位置から短い距離で瞬間的にラケットを加速させ、腕に力を込めず、後はラケットが慣性の法則で自然と進むよう、関節などの体の機能や仕組みを使いそれを邪魔せずフォローする」ことです。

最近よく言われる言葉に『脱力』があります。

「強いボールを打つには脱力が必要だ」と特別な工夫や魔法のキーワードのように言われていますが『脱力』を英語にすれば『リラクゼーション』です。要は「リラックスすること」。

「リラックス状態でラケットを振らないとうまく打てませんよ」なら誰でも分かるし、どういう事を指しているのかも分かる。納得もできます。

言葉の妙で “relaxation is a important thing for your good fore hand” といった海外コーチの説明を伝える際に「良いフォアハンドを打つには “脱力” が重要だ」となったものだと想像します。リラックスが大事と言われても特別感がないので難しく “脱力” という言葉を選択した可能性もありそうです。私はそういう翻訳者、紹介者が自己を出すからくりは嫌いですけどね。

体の回転よりも腕の振りやラケットの動きの方がボールに影響を与える

前述した通り、ラケットを引き動かすのは結局、腕の機能や仕組みを使うもので、体の回転や下半身の動きは「安定的に腕を振る」という動作を行うための関連動作に過ぎません。この場合、主となるのは「腕の機能に基づく腕の動き」であり「体の回転」はこれに従う動作ということです。

教えられる通りに一生懸命体を回転させて打とうとしても、体が回転する速度よりも体から遠い位置にある腕の方が速度は速くなるし、さらに腕よりも外側にあるラケットは腕よりも速度が速くなるのですから、ボールに直接影響を与えるラケット、及び腕の方が重要度が高いのは当然と言えます。

※「距離 = 速さ x 時間」ですから同じ時間でより長い距離を移動しないといけない分、体から遠い位置にある物体の方が速度は速くなるためです。

腕の機能だけと使って普段と変わらない位強くボールを打てる

端的に言えば「腕の機能だけを使ってラケットを”しっかり”と振ること」ができます。

体全体を使って打つ、体を回転させて打つと考えていると意味が分からないかもしれませんが、当然ながら体を動かさずに腕だけでもラケットは振れますし、腕の機能や仕組みを理解していれば、腕の機能を中心にスイングしてもそれは俗に言う「手打ち」とは違ったものになります。

※手打ちとは

手打ちとは「体を使わず手だけでラケットをスイングしているように見える」というだけで実際に”手だけで”スイングしているケースは多くありません。

腕と体との連動性と言う意味も含めてそう言うのでしょうが体を回転させないと腕が動かせない訳でもありません。

人は原因を説明できるだけの知識がない場合、目で見た印象をそのまま口にします。

実際、手打ちと感じる人に感じるまま色々アドバイスしてもまず治らないでしょう。原因は皆が見た印象で指摘している部分とは別の部分にあるからです。

西岡良仁選手の練習動画 (椅子に座った状態でボールを打つ)

手順ではなく、ボールを飛ばすというスイングする目的を達成するために

体を回転させて打たないとボールをしっかり打てない、手打ちになると考えているとボールを追いかける中で、自分が思ったようなスタンスが取れない、フットワークが取れないだけで“いつも通りに”ボールが打てなくなります。

普段は体全体でボールを打っているイメージでも、体の各部の機能がしっかり使えていれば、スタンスが何でも多少体勢が悪くても変わらず同じようにスイングができボールが打てます。

実際、プロ選手がボールを打っている様子を見ても、ボールに合わせて打つたびにスタンスが違っても全て同じようにストロークできていると思います。(前側の脚一本だろうが後ろ側の脚一本だろうが同じように打てている。)

これは「体を回転させ腕を振って」といった手順(打ち方)ではなく、体の各部の機能や使い方を理解した上で、「ラケットを加速させボールと接触させる」というシンプルな目標に沿ってスイングしているためだと思います。

ラケットの加速に必要となる要件

ラケットが加速するのは物理現象なので要素さえあれば手法は何でも構わないはずですが、スイングという観点からすればラケットに働く慣性の力を邪魔せずスムーズにこれを補佐する動作である必要があります。

そこで上げられるのが以下の3点です。

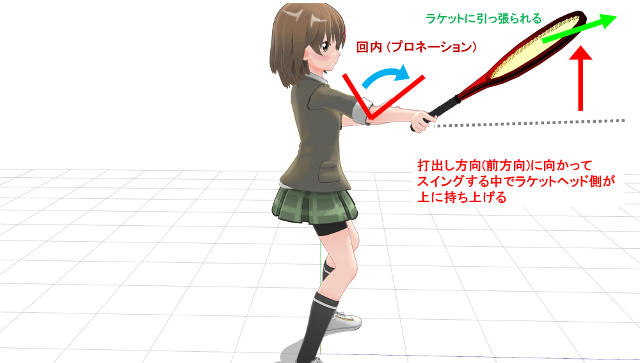

1. バチで太鼓をたたくような腕の動作

2. 利き腕の肩よりも前に腕及びラケットがある状態

3. ラケットが加速し、その後減速する範囲の理解

バチで太鼓をたたくような腕の動作

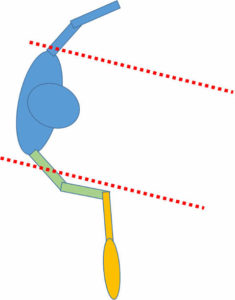

バチで太鼓をたたく際のような、腕、特に肘から先を使った動作は “体に近い位置で、短い距離で瞬間的に物体を加速させる” という目的にピッタリです。

太鼓をたたく際は肘を立てた状態ですが、腕を倒せばテイクバックからのスイング開始時の状態になります。

利き腕の肩よりも前に腕、及びラケットがある状態

人が腕に力が込めやすい位置は、利き腕の肩よりも前、且つ、肩から一定距離までの空間で前後左右に肩から離れすぎない範囲となります。

肩よりも後ろでは力が入りませんし、腕が伸びて肩から離れてしまっても同様です。

力が入れにくい理由は「てこの原理」が関係しています。

ラケットが加速し、その後減速する範囲の理解

テイクバックの位置で停止状態にあるラケットは手に引かれて加速をはじめ、より体から遠い位置にあるラケットヘッド側は体や腕が動くより速度が速くなり、結果、体や腕の位置を追い越してさらに前方に進んできます。ただ、腕の長さ以上に前に進めないラケットは腕に引っ張られる形で直進運動の方向を変え、速度を落としながらフォロースルーとして非利き手側に腕と一緒に巻き付いていきます。

2で述べたように“人が力を入れやすいポイントは利き腕の肩の前”です。

ストロークでは“ラケットをスイング”しており、止めたラケットでボールを押すのとは根本が違っています。よく「ボールを押す」「ボールに力を伝える」と言われますが、ラケットとずっと接触しているわけではないボールをスイングの途中で押すことは不可能であり、できるのはラケットスピードを上げて増大した運動エネルギーを正確にインパクトすることでできるだけボールに伝えるということだけです。

ただ、“人が力を込めやすい位置” は同時に “ラケットを加速できる位置” と言えます。

2で示した利き腕の肩の前、且つ、肩から離れない位置にラケットスピードの最大速度(ピーク)を持ってくると考えれば、この付近に打点 (インパクト) を置くというのはとても自然な考え方になります。

繰り返しますが、よく見聞きする「力を入れやすいポイント = 打点の位置」というのは、ボールに働く物理現象に対する理解をかなり省略してしまっており、聞く側に誤った理解を生んでいると思います。

打点は “空中の一点” ではない

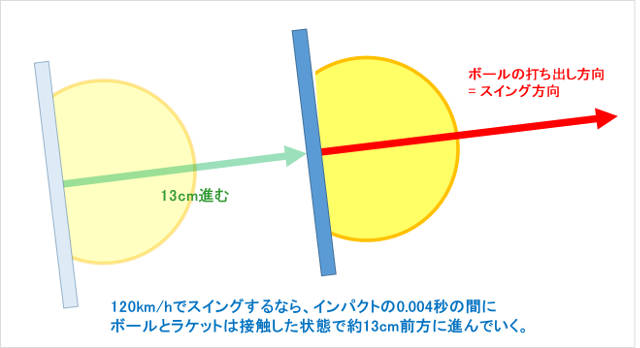

ボールをラケットで捉えるインパクトの時間は0.003~0.005秒と言われます。

人の反応速度は速くて0.2~0.3秒ということなのでインパクトの瞬間を人が認識して操作することは不可能です。(当たった瞬間にラケット面をどうにかしようとするのは無理ということ)

また、ストロークを打つ際は私たちはスイングをしています。

計算上、インパクト前後のラケット速度が120km/h、インパクト時間を0.004秒だとすると

「ラケットとボールは接触し、変形し、多少復元しつつ離れるまで、接触状態で13cmほど前進している」

計算になります。

142mph Serve – Racquet hits the ball 6000fps Super slow motion (from Olympus IMS)

テニスでは「形」を作らせることを指導の常としているので、「インパクトの形」を作った位置が「打点」であり、それは「空中の1点」のように認識してしまいます。

このことが「打点でボールを押す」というイメージに繋がっています。

素振りと実際ボールを打つ際を考えても、ボールと接触するしない関係なく、スイングは途中で止まったり、急激に速度が落ちたりしません。

「打点」の言葉通り空中の1点でボールを捉えると考えるより、

「素振り同様、スイングをしっかりと行う(完成させる)。スイングの完成とは”形”を作ることや”打ち方”の手順を守ることではなく、”ラケットが安定的に加速する”ということ。そのスイング中、13cm幅のゾーンの中でボールがたまたま接触しているだけ。」

と考える方がいいと思っています。

(それを認識した上で13cmの幅の中で “接触し始める点” を考えるのは良いでしょう)

「ボールを打つ」と考えるより「ラケットを加速させる」という意識が持てるからです。

これらと横向きのテイクバックから体を回転させてスイングすることとの関係性

上記の「1. バチで太鼓をたたくような腕の動作」「2. 利き腕の肩よりも前に腕及びラケットがある状態」「3. ラケットが加速し、その後減速する範囲の理解」と合わせて腕の機能や仕組みを理解すれば、体を捻じれず正面を向いたままでも短い距離でラケットを瞬間的に加速させボールを打つということができるようになります。

フェデラー選手のストローク練習

横向きのテイクバックからストロークを打つ場合、皆「体の回転が重要だ」と考えます。

体を回転させて正面を向かないとラケットをしっかりスイングができないので当然なのですが、スイングにおいて「体の回転が主」「腕によるラケットの加速が従」になるのが問題です。

体の機能や仕組みを理解するためでも “腕の機能によるラケットの加速” だけでも通常打っているのと変わらない位にラケットは加速でき、ボールを飛ばすために必要なのは “ラケットの安定的な加速と速度” なので、体の回転とそれに伴い腕を振ると考えるのは “重要性の順番が異なる” と言えます。

横向きのテイクバックから体を回転させてスイングする場合の特徴

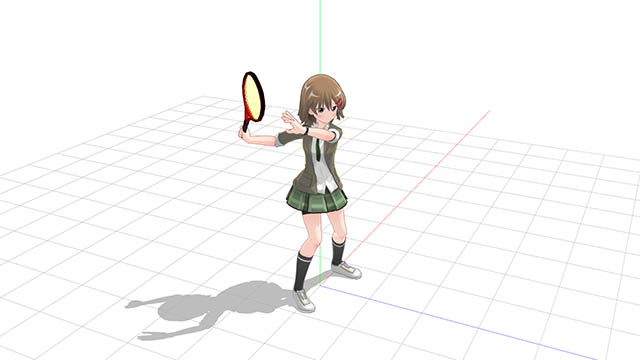

横向きのスクエアスタンスによるテイクバックからラケットをスイングする場合、体の軸を前側の脚上に移動させて体を回転させることが前提になるので、体の回転 → 腕の動き というスイングの構成になります。

短いボールをベースライン付近から前に詰めながら打つ場合など、球威よりもコントロール性を保つために横向きを保ったままスイングするようなケースは体の軸の回転がメインでそれに腕が追従、腕が体に巻き付くようなスイングの方がよいのです。

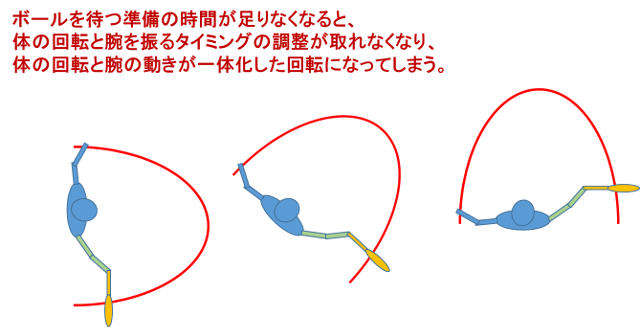

ただ、通常ベースライン付近でストロークを打ち合う場合などで、打ち合うボールの速度が上がってきた場合、ボールに追いつく時間が少ない場合、疲れてきて姿勢を保つのが難しくなってきた場合など、『体の回転とそれに伴う腕の追従(体への巻き付き)を制御する時間的な余裕がなくなり、体の回転と腕の動きが一体化してくる』ようになります。

体の回転と腕の動きを順番に行っていく余裕がなくなり体を腕が一体化して回転する

打っている本人も体の回転 -> 腕の追従 という順番に行うと理解していてもそれを行う余裕がなくなるのです。

さらに、体を回している余裕すらなくなると “ジャンプしつつ体と腕を一気に回そうと” したりします。(見ていると分かると思います)

これを “時間が足りない・準備が遅い” と解釈し、「速いテイクバックをする」「予測をしてボールに速く追いつく」「ボールの後ろに入る(後ろ側の足を置く)」と言った助言がされたりしますが、根本で言えば“テイクバックからの始動で、体を回転させ腕を振っていくという動きの順番に必要な時間を短くしようがない”ので、余裕がない中ではこの欠点はクリアできません。

初心者の方の素振りの様子を見ると腕を振っている割にラケットは加速しない

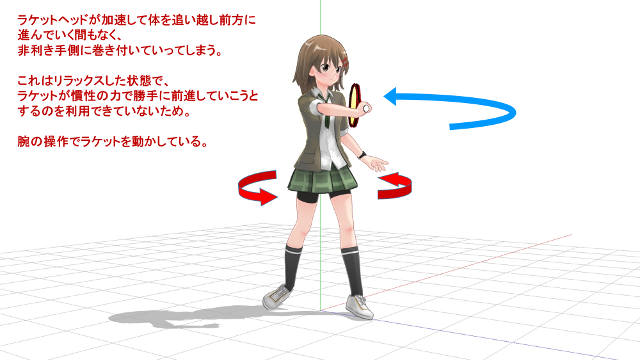

また、コーチに教わっている初心者の方が説明を聞きながら素振りをしている様子を見ていると、体の回転と腕を振ってラケットをスイングするという動作の連動が取れておらず、両者がバラバラ、もしくは体の回転より腕の動きが大きくなっている(腕でラケットを振っている)のが見られます。

ただ、ラケットの加速よりも体の回転や腕の動きの方が中心となってしまっているので、腕を振っている割にラケットヘッドが前方に出てこない、ラケットが体の位置を追い越して肩よりも前に出てきたらすぐに非聞き手側に巻き付いてしまうようなスイングになります。

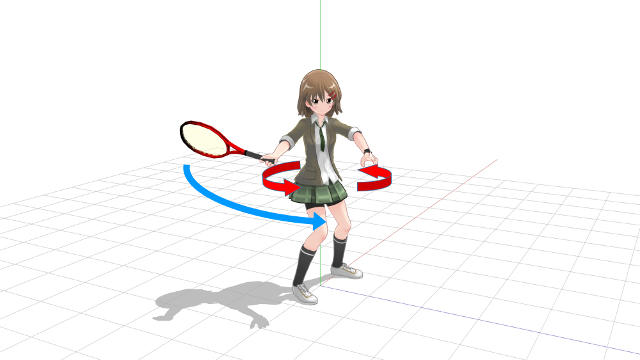

ラケット(ヘッド側)は急激に加速し、後方から体や腕を追い越し、前に進んでいく

スタンスに関わらずテイクバックの状態から、体が回転し始める、直後に腕が動き始める、慣性の法則で留まろうとするラケットはグリップ側から引かれ、ヘッド側は後方から引かれていく、その際グリップ側を引く手を逆方向に引っ張ります。引っ張る力は腕を捻じり、外旋やスピネーションの動きとなります。

このように体の回転からスイング (ラケットの初期加速そのもの) が始まるのですが、これは “ラケットを加速させる” という目的のために起きているもので「体の回転をしてから、腕を動かして…」と個別に考えると連動しなくなってしまいます。

ラケットを強く加速させようとするほどラケットが留まろうとする慣性の力は強くなります。足で地面を踏み、身体を回転させようとする段階で腕はラケットに引っ張られて殆ど動かせませんからね。

最初は体の回転や腕の動きより速度が遅かったラケットが短い距離で急激に加速し、体や腕を速度で上回ったラケットヘッド側は体を追い越して前に進んでいきます。「体の回転や腕の動きを途中からラケットが速度的に、位置的に上回っていく」という点が大事です。

上の2例のように「体と腕が同一角度で動いていく」「ラケットが体よりも前に出てきたらすぐに体に巻き付いてしまう」というのは「ラケットの速度を上げる」ということをスイングの目的にしていないためです。

体を回転させる、ラケットを振るという意識はテニスの手順やボールを打つという人の動作や意識としては理解できますが、ボールを飛ばし回転をかけるのはラケットスピードであり、安定したスイングで正確にボールを捉え運動エネルギーを小さいロスで伝えることですから、物理上の法則に沿ってシンプルに「ラケットを加速させる」ことを考える方が、ボールを打つ手順や、ボールを打つという意識よりも優先されるべきだと考えます。

この辺りが「他の人がフォアハンドを打っているのを見てよく感じる違和感」と思うものです。

どうすればいいのか?

根本から言えば、男子プロ選手が行うような “現代的なフォアハンド” を打つための体の機能や仕組みの理解、使い方の理解を行うべきだろうと思います。男子プロテニスが日々強豪の出現に合わせて進化してきた歴史がテニスの進化そのものです。

横向きのスクエアスタンスによるテイクバックからスイングする打ち方は変えるべきだといったことはありません。前述の通り、前に詰めてコントローラブルに打つ場合などは適しています。ただ、男子のトッププロ達が普段そうやって打っていないことを見ればどちらに多くメリットがあるのか明らかです。

ただ、私たちが普段見聞きするテニスを教わるための情報は20年以上前から続いてきているもので、雑誌等に載る「プロのように打つコツ」もプロの打ち方そのものではなく、私たちが見聞きする情報をベースに要素を加えて見せているだけだと思っています。

それらをいくら参考にしてやってみてもプロのようには打てないのは皆感じていると思いますし、殆どの人がうまくできない情報を “テニスは難しいから簡単にうまくなるはずがない”で済ませてしまうのも疑問です。

プロ選手のスイングをマネるのは多くの方がやると思いますが、見た目の形や動きを形態模写するのではなく、”ボールが飛び・回転がかかるという物理現象を起こすために必要なラケットの加速を体の仕組みや機能を使ってどう引き起こしているかという観点” から、選手のスイングを見比べていけば、理解のための気が付くことが沢山あると思います。