ストロークを打つ際のボールの打出し角度

以前、ベースライン上からネットの2倍の高さを通すボール軌道を実現するためのボールの打出し角度について考えました。

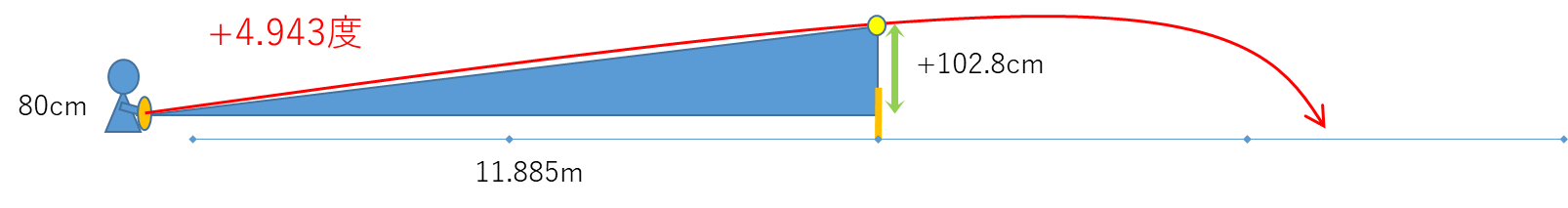

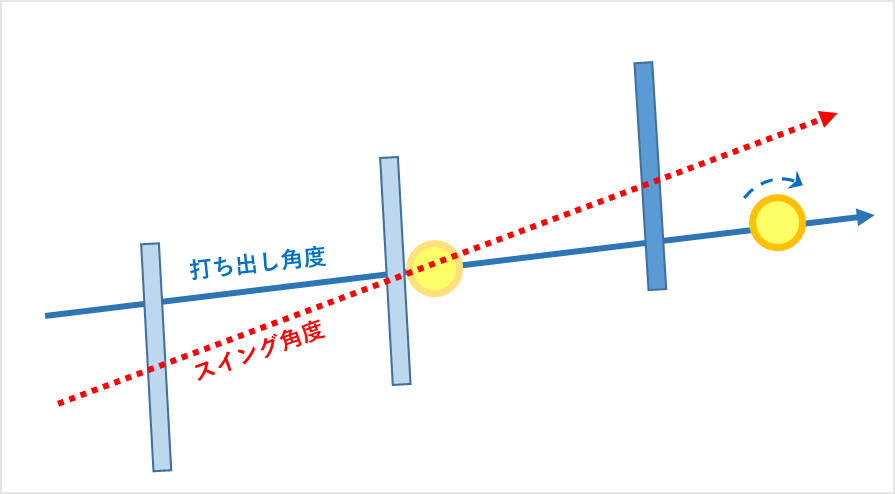

ベースライン中央付近からネット中央部の一番低い部分を狙ってストロークを打つとして、地上80cmの高さの打点からネット中央部の2倍、約1.8mの高さを通すボールの打出し角度は 計算上 4.943度です。

つまり、“水平 +5度” の打出し角度があればネットの2倍の高さを通過するということです。

“ラケット面は地面と水平” ではない

テニスでよく聞く誤解として「インパクトにおけるラケット面は地面と垂直」というものがあります。(私は間違いだと考えているので、”通説”ではなく敢えて “誤解” と書きます。)

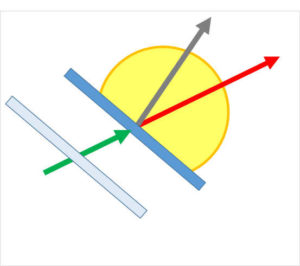

ボールを打出す角度に対して“その真後ろから90度の面 でラケットを当てるのが最も正確にボールを捉えることができる”と言われていて、ズレても5~6度の範囲に納めるべきだそうです。正確に捉えることができればボールに運動エネルギーが伝わる際のロスも小さくできます。

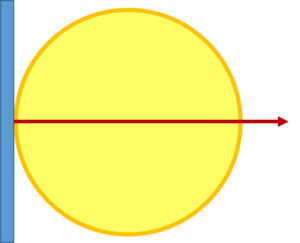

仮に “ボールの打出し角度が地面と水平” ならラケット面も地面と垂直でしょうが、

ボールの打出し角度が上向きならラケット面もその真後ろから90度、下向きならその真後ろから90度に当てるのが自然なのは分かるのではないでしょうか?

上向きに角度を付けてボールを打ち出すのに地面と垂直にラケットを当ててしまっていては水平にボールを打ち出すのに極端にラケット面を伏せているのと同じです。

これでは毎回正確にボールを捉えることはできないはずです。

ラケット面を上向きにするとボールが上に飛んでいってしまう?

上向きに打ち出すのにラケット面を上に向けてしまっては、想定した打出し角度以上にボールが上に上がってしまう、いわゆる『ホームラン』になってしまうと思うかもしれませんが、それは “ラケット面とボールの当たり方の問題” です。

「打出し角度に対し真後ろから90度で当てる」という点がポイントで、ボールの打出し角度とスイング角度がズレてしまえば自分が思ったようにボールが飛んでいかないのは当然のことです。

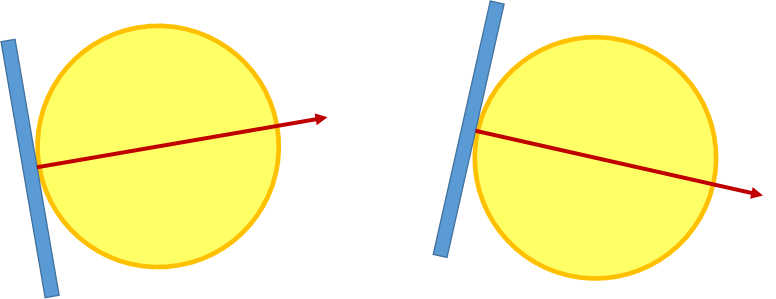

a.ラケット面とスイング軌道 (ボールの打出し角度) が一致

b.ラケット面とスイング軌道 (ボールの打出し角度) が一致しない

ラケットをスイングする理由

ラケットをスイングする最大の目的は「ボールを飛ばすため」です。

自分が想定するボールの打出し角度、方向にラケットのインパクト面を向けるという意味合いもありますがボールを一定距離以上飛ばす必要がなければボレーのように止めたラケット面で打つほうが確実です。

ボールのスピードと回転量を上げるには “ラケットスピード” を上げる

ラケットがスイングすることで得る運動エネルギーは「1/2 x ラケット重量 x ラケットスピード ^2 (2乗)」で計算されますが、この運動エネルギーはラケットとボールの接触によりボールに伝わり、「ボールスピード」と「回転量」に反比例的に分配されます。

同じ大きさの運動エネルギーであれば、ボールスピードを上げるほど回転量は減り回転量を増やすほどボールスピードは落ちます。

ボールスピードを落とさずに回転量を上げたければ運動エネルギーを増やすことで端的には “ラケットスピードを上げる” しかありません。

ラケットの運動エネルギーは100%ボールには伝わらない

ボールとラケットは固定されていないため、ラケットの運動エネルギーが100%ボールに伝わることはあり得ません。

ラケットの中央付近に正確に当たらない、回転をかけようと打出し方向とスイング角度がズレ過ぎる、回転をかけようとラケット面を伏せすぎる、ラケットのしなり・歪み・ブレ、ガットのたわみ等は全て運動エネルギーがボールに伝わる際のロスの要因になります。

トップスピン (回転) はなぜかかるのか?

テニスをやる方の多くはストロークを打つ際「回転量を増やそう」と考えるのでそのための「コツ (こうすればボールに回転がかかる等)」を知りたがります。

ただ、理解すべきは、「ボールに回転がかかるのは物理現象だ」ということです

。発生する条件、例えば「ボールの一方の端に他部分よりも強く力が加わること」が揃えばどんな打ち方だろうと回転はかかります。

考えるべきは少ないロスでラケットからボールに力を伝えること

ボールを飛ばすためにラケットをスイングする際に考えるべきは「できるだけロスを小さく、ラケットからボールに運動エネルギーを伝えること」だと言えます。

毎回ラケットがボールに正確に当たらなければロスばかりですし、回転量を増やそうとボールの打出し方向よりもはるか上にラケットを振り上げれば回転が増えるどころかロスが増え、回転量はさほど増えずボールも飛んでいかないようになります。

一生懸命ラケットを振っているけど思ったほど回転もかからず、ボールも飛んでいかないという方は少なくないと思います。

同じような体格なのにAさんとBさんでボールスピードが全然違うのは筋力や運動能力の差以前に両者の打ち方によりロスの大きさだろうと思います。(繰り返しますが、”ロス” とはラケットスピードが遅いだけでなく、正確に当たっていない、当たり方がよくないということも含みます。)

ここまでのまとめ

1.ボールの打出し方向、角度に向けて真後ろから90度の面でラケットを当てるのが最も正確にボールを捉えることができ、ラケットからボールに伝わる運動エネルギーもロスが小さくできる。その角度はズレても5~6度の間に納めるべきだと言われている。テニスでは「ラケットは地面と垂直」と言われるが、ボールの打出し軌道が地面と水平ならラケット面も地面と垂直と言えるが、上向きに打ち出す、下向きに打ち出すのであれば、その角度に向けて真後ろから90度と考えるのが正しいはず。ラケット面が上向きでいわゆる「ホームラン」が発生するのはラケット面の向き、スイング軌道(ボールの打ち出す角度)のズレによるものでラケット面が上向きの角度になっているためではない。

2. ストロークにおいてボールの打出し角度は大きくない。ベースライン上から打つ通常のストロークなら「水平 +5度」といったところ。それ以上の角度でラケットをスイングするのは「ボールを飛ばす」ためではなく「回転をかけること」が主たる目的になってしまっている。

トップスピンをかけてストロークを打つ理由

ボールにトップスピン回転をかけてストロークを打つ主たる理由はボールスピードが上がることで重力や空気抵抗による自然な落下が期待できず、打ったボールが相手コートのライン内に着地させることが難しくなるからです。

回転をかけることでボールの軌道を変えて、短い距離の低い位置からでもネットを越す、より短い距離に狙って着地させる等は応用となります。

ただ、多くの人が「強いトップスピンをかけたい」と考えるのはラケットを使ってボールをコントロールしている感じがするからでしょうか。

その意識がラケットをスイングする第一の目的である「ボールを飛ばすこと」から目を反らしてしまっているように感じます。

初心者に近い段階でスイングスピードも速くなく回転も十分かけられなければ、ゆっくりとしたボールスピードで山なりのボール軌道で回転をあまりかけずストロークを打ち合うと思います。

それはフラット系のロブショットに近いかもしれませんが、技術がなくても安定してボールを捉えられ、そのラケット面は上向きの角度でボールの打出し角度に向けてまっすぐ振っていたと思います。

トップスピンをかける方法の例

以前にも書きましたが、ストロークを打つ際に物理現象としてのトップスピンをかける方法の例として2つ上げます。

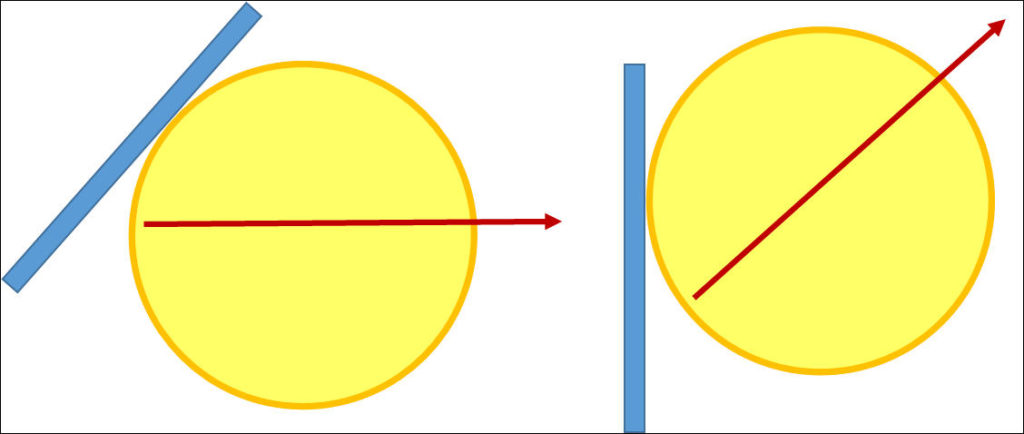

1. ラケット面を維持しつつボールの打出し角度とスイング軌道をズラす

初心者の方にトップスピンを打つ方法を教える際に説明されるような内容だと思います。

いわゆる「ラケットをボールの下から上に向かって振ってトップスピンをかける」という考え方です。

ただ、多くの人が ” この方法がトップスピンをかける方法” だと理解されているのではないでしょうか?

だから、この方法を基本として、様々な “コツ” や道具を変えることでトップスピンの回転量を増やそうと考えていると思っています。

それは間違いではありませんが、前述の通り、ボールに回転がかかるのは物理現象なので条件が整いさえすれば方法は1つではないということが大事です。

多くの場合、そういったことを考えたりする機会がないので “この方法の範囲でしか回転をかけることを考えられない” という感じでしょうか。

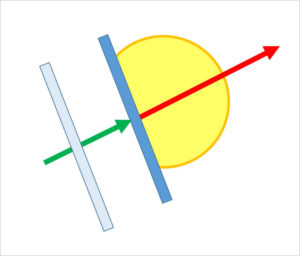

2.ボールの打出し角度に向けてラケットをまっすぐスイングしつつラケットヘッド側を引き上げる

個人的にですが、“現代的なフォアハンド” と言われるような打ち方をする男子プロの多くがこういった打ち方をしていると考えています。

簡単に言うとボールに向かってラケットをまっすぐ振っていくスイングを維持しながらラケットヘッド側を引き起こすことでスイングスピードを落とさず回転をかけるということです。

ポイントとしては

a.ボールを飛ばすためにボールを打ち出す方向に向けてラケットをまっすぐ振っていく。

b.ボールの打出し方向・角度とスイング軌道がズレない、だからラケットの運動エネルギーがボールに伝わる際のロスが小さく出来る。

c. ボールに向かってラケットを振るのだからスイングスピードも落ちにくい。(ボールを飛ばすためにはラケットを前に向かって振らないといけないのにラケットを上に持ち上げる動作は運動の方向が異なり、結果スイングスピードを落としてしまう)

d.ボールの打出し方向・角度に向けてラケットをまっすぐ当てるだけではボールに回転がかかる条件が整わない。この方法であればボールに向かってラケットを振っていく中でラケットヘッド側を持ち上げることができ、回転をかけ条件(ボールの一方に他の部分よりも偏って力が加わる)を満たすことができる。

f.スイングスピードが落ちないわけだから、ボールスピードにも回転量にも有利

加えて言えば、

g. 現代的なフォアハンドはラケットが加速する動きを利用する。腕の力でラケットをボールに当てに行くのではない。体の回転、腕とラケットが一体になって動いたり、腕の動きでラケットをボールにぶつけにいこうとしたりしてはラケットスピードは十分上がらない。

ラケットに働く力、ラケットの性能や人の持つ体の機能や仕組みを考えるとこういった打ち方になるのは “テニスの自然な進化” だと思っています。

道具も大きく変わったし、男子テニスが目に見えてこれだけ進化している中、スクールで教わるトップスピンの打ち方が20年以上前から変わっていないのは不自然でしょう。

フェデラー選手のフォアハンド

どの打ち方が正しいかではありません

繰り返しになりますが、ボールに回転がかかるのは物理的な現象なのでこれらの2つの方法にどれだけ違いがあるのかと考える意味がないですし、どちらが正しいとかそちらを選ぶかといういった話ではありません。

大事なのは「打ち方」ではなく、「ボールの一方に力を加えて回転をかける」という目的を考えることです。

後者の考え方 ( “打ち方” の説明ではないので考え方と書きます) は、より速いスイングスピードで、安定的なスイング軌道で、正確にボールを捉える方法を考える方向でテニスが進んでいるということを表していると思っています。

参考にするなら、部分的な “マネ” (プロネーションがどうこうとか)ではなく、何故そうした方がいいのか、どう体が機能しているのかといった点から考える必要がありますね。