フォハンドにおけるラケットの加速とプロネーション <前編> の続きです。

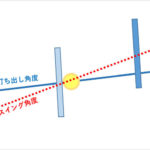

ここからが本題ですが、ラケットは手に引かれ加速しボールに向かって進んで行く際、空中を立体的に進んで行きます。

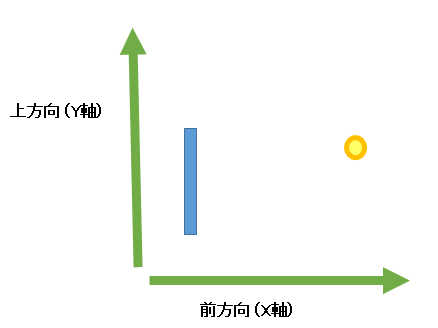

分かりやすいように前方向と上方向(X軸とY軸)で表現してみます。

フォアハンドにおいて、ラケットがボールに向かって前方向 (水平方向) へ進む動きの例は、“手の操作でラケットをボールに当てに行こうとする動き” や “体を軸とした回転に伴いラケットが引かれる動き” です。

これに対し、ラケットが上方向に進む動きは、“腕を動かしてラケットを上に持ち上げようとする動き” と “プロネーションによる動き” です。

※腕の操作でラケットを前や上に動かす操作は分かると思いますので詳細は省きます。前述したラケットの安定軌道や加速を阻害する動きです。

体の回転に伴いラケットは軸に対し90度の角度で追従していく

体を軸とした回転に伴って腕や手が引かれ、ラケットがグリップ側から引かれていけば、ヘッドが側もそれに追従して加速し慣性の力で直視しようとします。

これにより “体の軸に対し90度方向(水平方向)に” ラケットの軌道は動くことになります。

体が地面と垂直ならスイング軌道は地面と平行になりますね。

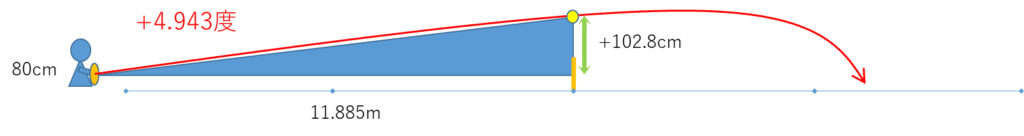

ベースラインからネットの2倍の高さを通すための打出し角度は水平+5度

因みに、ベースライン上の地面から80cmの高さからネット中央部の2倍の高さ(182.8cm) を通すための打ち出し角度を計算すると”水平+約5度” です。

回転する体の軸を+5度傾けるだけでもストロークの高さ (ボールを打ち出す方向、角度) を作るには十分なのです。

このことは、ボールを飛ばすことに対してロスになる(ラケットの速度が落ちる、安定して当たらない) “腕の操作でラケットを持ち上げてボールを運ぶ” ということに積極的な意味がない (※) ことが分かります。

※ボールを飛ばすという第一の目標に関してということです。

ボールに回転をかけるということ

ネットを越すだけなら腕の操作でラケットを持ち上げる必要がないということは、「ボールを飛ばす」という目的のためにスイングは前方向 (ボールの打出し角度、方向) に振っていけばいいということに繋がります。

実際に男子プロ選手のストロークを見てみると “ラケットは限りなく水平方向に近い角度” で振られています。ラケットを振り上げているイメージのあるナダル選手でもインパクト前後のラケット軌道は水平方向に近くなっています。

フェデラー選手のフォアハンド

ナダル選手のフォアハンド

ナダル選手は体の回転軸を後方に傾けてスイング軌道を上げていますね。

ただ、硬式テニスではボールスピードが上がった際にボールにトップスピンをかけないと相手側コートの枠内に収めることが難しくなります。

ネットを越すため打出し角度を得る以外にラケットを上方向に振る理由がこのスピンをかけるためです。

腕の操作でラケットを動かす、持ち上げる動作はラケットスピードと安定したスイング軌道を阻害する

人が腕の操作でラケットを上方向に持ち上げようとする動作はラケットが加速して得られる直進しつづけようとする慣性の力を阻害してしまいます。

ラケットを一生懸命振っているのにスイングスピードが上がらない、回転がかからない方の多くはこの辺りの認識が違っていると思っています。

ラケットは腕の操作でボールに当てるものではなく、停止状態からボールを飛ばしたい方向、角度に向けて加速させていき、加速並びに速度を持って自然と直進し続けようとするラケットの動きを体の機能を使って補助すると考えるのが正しいでしょう。

テニスで使うラケットが人によって100gも200gも違う訳ではないですし、最近のラケットは十分軽いので筋力や体格のない女性やジュニアでもラケットを十分加速させることは可能なはずです。(300gのラケットは文庫本2冊程の重さです。)

プロのような150km/hを超えるような速いスイングが必要な訳ではないですから、多くの人がそれなりの速度でストロークを打てるはずです。同じような体格なのに人によってボールの速度や回転量が大きく異なるのは力の強さや運動経験の差では無いはずです。

ストロークのスイングとプロネーションの関係

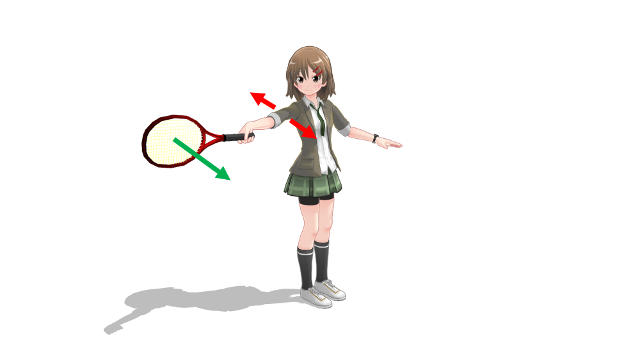

さて、プロネーションの話に戻りますが、人が棒状の物を手に持ち何かを叩く際にこういう動作をすると思います。

バチで太鼓を高くような腕の動作

これを水平方向に腕を倒すとこんな感じです。

バチで太鼓を高くような腕の動作

人は、ラケットを持った手と腕をまっすぐに伸ばした状態で肩を軸にラケットを前に強く動かすことは困難です。

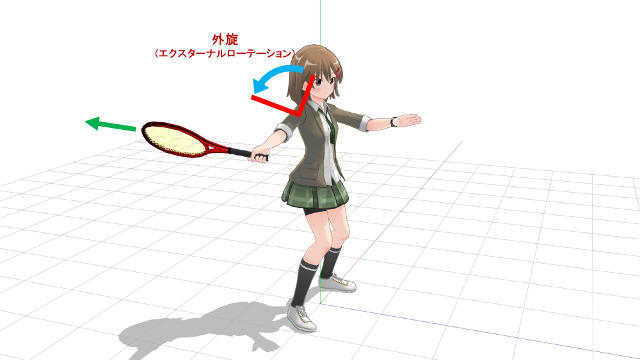

このため、テイバックからスイングを開始した際、その場にとどまろうとするラケットに腕が引っ張られることで起きる「外旋」や「回外(スピネーション)」が起きます。

フォアハンド、スイング開始時に起きる外旋と回内(スピネーション)

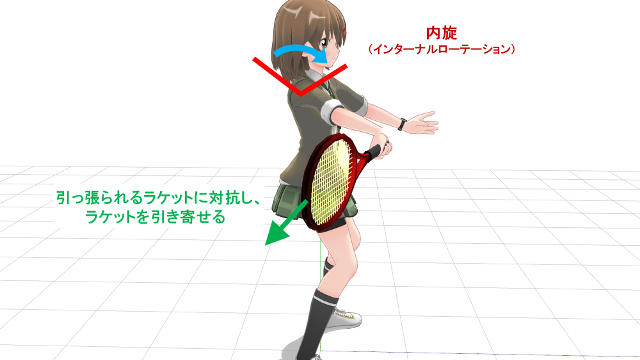

スイングが開始されラケットが加速し速度を持つ中で体から遠くなっていくラケットヘッド側が速度的に、位置的に腕や体を追い越し、更に前に進もうとすることでラケットに腕が引っ張られ、最初の「外旋」や「回内 (スピネーション)」の反対側の動きである、「内旋」や「回内 (プロネーション)」の動きが起こります。

加速したラケットが腕や体を追い越そうとする際に対応する形で起きる内旋と回内(プロネーション)

テイバックからスイングを開始する際に他の人にラケットのヘッド側を持って後ろ方向に引っ張ってもらう、逆に体の位置よりもラケットヘッド側が前に出てくる位置で他の人にラケットのヘッド側を前向き且つ外向きに引っ張ってもらうことを考えればこれらのイメージができるのではないかと思います。

リラックス (今風に言えば”脱力”)が前提

これらはスイングに伴いラケットに遠心力が感じられる位に体や腕がリラックスしている前提になります。

繰り返しますが、加速によってラケットが得た速度 (≒ 運動エネルギーの大きさ)とラケットが直進しようとする慣性に力を邪魔せず補助するのが前提となります。

腕の力でラケットを振っている分には “ラケットに引っ張られる” 感覚は得られません。

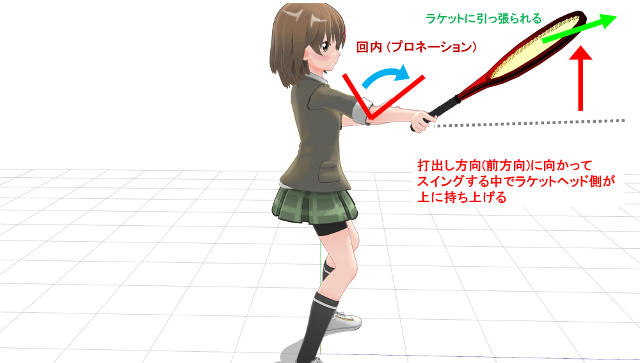

プロネーションによってラケットヘッド側がスイング軌道上から上に持ち上げる

ラケットは体を追い越した後も前に進もうとするので腕はラケットに引っ張られます。

元々体の回転によってラケットをスイングしていますし、ラケットが進む方向に腕をそのまま伸ばしてラケットに引っ張られ続けるよりも、関節を曲げていく方が体の構造的に楽なので、人は自然とその中の一つの動作である前腕を回す動作、つまり回内 (プロネーション) を行います。

ただ、プロネーションを行うことでラケットが進もうとしていたボールの打出し角度、方向に対し、ラケットヘッド側が上方向に持ち上がります。

これは速度を持ってボールの打出し方向に進もうとするラケットに引っ張られる形で起きているので、スイングの最大の目標である「ボールを飛ばすために前に向かって振っていく」ことと矛盾しにくい動きにだと考えています。

ボールの打出し方向、角度とズレてしまう腕でラケットを持ち上げる動きと違い、スイング速度の低下を抑えることもできるはずです。

体の機能を使ってラケットを最大限加速させた上でプロネーションでボールに回転をかける

テニスに関する迷信というか固定観念(ステレオタイプ)というかボールに回転をかけることに関する正しくない考え方があると感じます。

大前提ですが、ボールに回転がかかるのは物理現象なので、どうやってボールを打つか(いわゆる打ち方) に関係なく発生する要因があればボールに回転はかかります。

テニスでは「トップスピンのかけ方」や「トップスピンをかけるコツ」のような話がよく上がりますが回転がかかるならそれは全て “正解” と言えるかもしれません。

逆に「あのやり方は間違いだ!!」と言い切る方が難しくなります。発生する要因があるかないかだけの問題です。

今回、考えた内容は、腕の操作に因らず、リラックスした状態でラケットを安定的な軌道で大きな加速と速度を持たせた上で、ラケットを持ち上げるのではなくスイングする最大の目的であるボールを前に(打出し方向、角度に)飛ばす中でスピンをかける方法という事です。

リラックスした状態で自然と起きるプロネーションはナチュラルなものなので、体の機能をしっかりと使ってラケットを十分加速させ、同時に速い速度で動くラケットに合わせ、慣性の力で動くのを邪魔しないと中でうまく補助し、スイングスピードと”水平+α”のスイング軌道を保ったまま、プロネーションを含めた腕の機能を用いてラケットヘッド側を持ち上げる事で速いスイングの中でも回転をかけられる要素が生まれるということだと思います。

個人的にはなのですが、フェデラー選手のフォアハンドのスイングを見るにこういったラケットに働く力やそれに対応する体の機能の使い方を感じられるのかなと思っています。