ラケットでボールを打つにも色々理屈がある

今回は、ラケットでボールを捉える際、正確なインパクトを得るための基本的な事柄についてです。

テニスは「ボールを打つことが練習」と思われるでしょうが、その前に理解しておくべき事柄がいくつかあります。

ただ、練習の中で改めて教わることはなく、ボールを打つ中で自然と身につく (何となく出来る) 人もいれば、感じられない人もたくさんいます。

その違いを「上手い・下手」「上達しない」と運動能力の差のように考えてしまうことはもったいないことです。

誰でも実践できる事柄であり “シンプルに理解の問題” だからです。挙げている事柄の幾つかは「考えてみれば当たり前だけど誰も目を向けることをしない」ものだったりします。

全てこれまで書いてきた事の繰り返しになりますがポイントを絞って挙げてみます。

1. “技術” と” 体の使い方” を理解する

最も重要な”大前提” になります。スポーツは “技術” と “体の使い方”の組み合わせであり、テニスで言えば、前者は “10cmの違いを打ち分けるようなもの”、後者は “ボールを安定して打ち続けるために必要なもの” です。

ピッチャーをやるからと、ボール1個分のコースや変化球を練習する前にボールを安定して投げる投げ方(体の使い方)を学ぶべきで、それを確認する機会がキャッチボールや遠投です。

テニスで言えば、ミニテニスやボレーボレーが確認に使えますが、キャッチボールを準備運動だと考えてしまうのと同様にこれらも準備運動だと認識されています。

うまく使えば、体の使い方、ボールとの距離感、打点への入り方、ボールの飛ばし方、どう当てれば効率よく力を伝えられるか、様々なことが確認できる機会になります。

また、ボールを打つ前に体の機能や関節の仕組みについて他スポーツ等と比較しながら考える機会を持つことです。

2.ボールを良く見る

集中力がない子供向けのアドバイスではありません。人がボールの位置を把握するほぼ唯一の方法は “両目からの情報” で、ボールを追う際、ボールを打つ際、プレイ中は常に “顔の正面” でボールを捉え、両目で見続けないといけません。

多くの人が漠然と自分の感覚の中しか実行出来ておらず、ボールから視線を反らしたり、片方の目で見てしまう等してインパクトの正確性を損なっています。

3.頭の位置が動くほど当たりづらくなる

これは2つの理由があります。人の頭はボーリングのボール1個程の重さがあり、「バランスを取るために、運動する際は頭は常に両足のスタンスの間にあるべき」ということ。

ボールを追う際、ボールを打つ際に頭が両足の外に出てしまうだけでバランスが崩れ、本来の運動機能が失われます。

もうひとつは視線で、2と関連して「視線がブレる中では、飛んでくるボールの位置、ネットの高さ、自分が狙う場所を正確に把握することができない」ということです。

フェデラー選手の練習

フェデラー選手はボールを追う際、ボールを打つ際、打ち終わった後、常に両足でバランスを取り、軸がブレたり頭の位置が動いたりしないようにしています。

顔は常にボールを正面で捉え、両目でしっかりとボールを見続けています。トッププロですら実践している基本を初心者が怠って良い結果が出るはずがありません。

4.ラケットを大きく動かすほど当たりづらくなる

ラケットを10cm動かすことと、1m動かすこと考えればどちらが当たりやすいか明確です。

正確にボールを捉えるためにはラケットを動かす距離は短い方が当たりやすいはずです。

ラケットを大きく振らないとボールが飛ばない気がする人は認識が間違っています。ボールを飛ばす力は “ラケットスピード” により得られ、ラケットを長く動かすより、短い距離で瞬間的に加速させた方が少ない力でラケットスピードを発生することができ、ボールに到達する時間も短いので振り遅れにくくなります。

道具の進化や打ち方の進化がこういった打ち方を可能にしています。

フェデラー選手の練習風景

錦織選手の練習風景

両選手とも腕によるラケット操作は殆どなくテイバックから体の回転にラケットが追従しているのが分かります。

ただし、肩 – 腕 – ラケットが同一角度のまま板が回転するように動いている訳でなく、リラックスしてスイングする中で、体 – 腕 – ラケットの順に動きだし、加速する中でラケットが腕や体を追い越し、更に前方に進んで行きます。

これは “慣性の法則” で自然に起きることで、操作ではなくラケットが加速する事を妨げない体の使い方です。身につけるのは簡単ではないので、「ラケットをいかに加速させてそれを邪魔しない体の使い方ができるか」という点だけ認識できればよいです。

5.軌道を上げれば強く打たなくてもボールは遠くに飛ぶ

地面と垂直にボールを打ち出せば強く打たないと相手コートのベースラインまで届かないかもしれませんが、ボールを打ち出す軌道を上げれば、かなりゆっくりとした速度でラケットを振っても十分相手コートのベースライン付近まで届きます。

ゆっくり振れる訳ですからボールにも当たりやすくなります。強く打とうという意識によりスイング軌道が毎回ブレていきます。

安定したストロークを実現するには力を込めて打つ必要はなくむしろ邪魔になります。

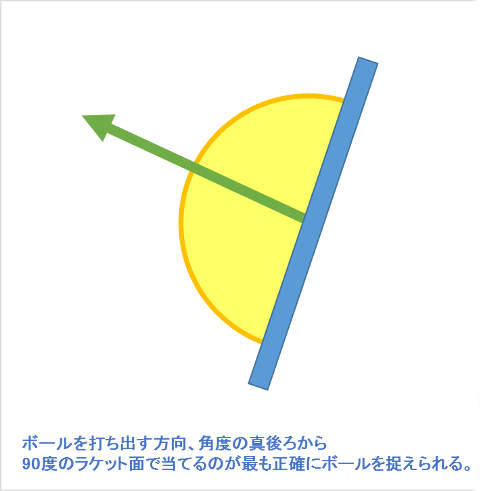

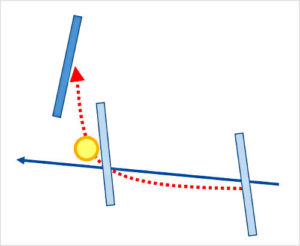

6.打ち出す角度の真後ろから直角に面を当てるのが最も正確に当たる

これも誤解が多い点です。「インパクトでラケット面は地面と垂直」や「スピンをかけるためにはラケットを上部を被せるようにする」といった表現を聞きますが、正しくは「ボールを打ち出す角度に対して直角(90度)」です。

考えれば当然のことですね。

水平から30度上方向に打ち出すならそれに対して垂直(90度)です。地面と垂直ではありません。

また、回転をかける(打ち負けない)ために面を伏せるというのはイメージだけなら構いませんが、実際に面を伏せていけばボールが当たりにくくなるのは当然で、スピンをかける際もインパクト面が打ち出し角度に対して垂直となる原則は変わりません。

7.回転をかけよう、強く打とうといった操作がインパクト面を不安定にする

ピッチャーがボールを投げる際、指先などに部分的に僅かに力を込めることはあるでしょうが、体全体を使って腕を振ること自体はリラックスした中で行われます。

テニスはラケットという道具を介してボールに触るので操作をしたくなりますが、ストロークやサーブにおける体の第一の役割は “ラケットを加速させる ことなので、ピッチャー同様に全身をリラックスした中で、正しい体の使い方を行い、ラケットを加速 させることが前提になります。

慣性の法則によりラケットが加速後も動き続けようとすることでスイング軌道の安定が生まれます。

毎回ボールを打つために腕を振る中で微妙な調整を操作で実現することは、精神的、肉体的に疲労する割に殆ど効果がありません。

“体をうまく使うこと” と “力を込めて強く振ろうとすること” は全く違います。

後者は誰でもできますが安定してボールを捉えることを阻害します。

むしろ “いかにラケットをゆっくり振ってボールを遠くまで飛ばすか” を考える方が体の使い方、ラケットをうまく使う事に繋がるかもしれません。

8.スピンの必要性

スピンをかけるのはスピードのあるボールを無理やりコート内に収めるためです。

今は初心者の段階から “スピンをかけて打て” と教わりますが、回転をかける操作及び回転をかけたいと思う気持ちが結果的に正確にインパクトの正確性を失わせます。

回転をかけずにボールを打っていた昔の方が初心者も安定して打てていたかもしれません。

実際に初心者から暫くは、力でどうにかしようとする男性よりボールスピードも速くなく回転をかけられない女性の方が余程安定してストロークが打てます。

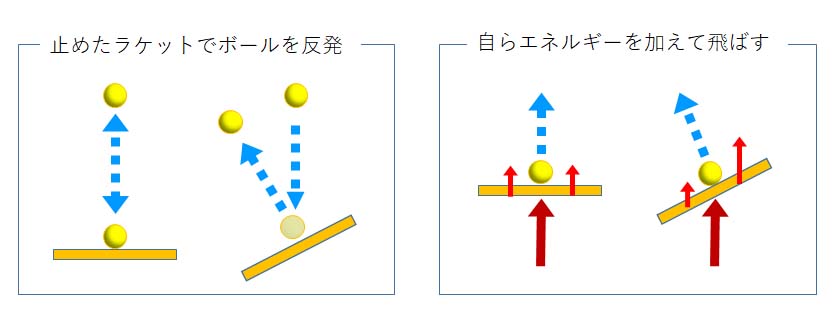

9.ボールを飛ばすのは力じゃない

ボールに運動エネルギーを伝えるのは唯一ラケットだけで、飛ぶ際のボールスピードと回転量を発生させるのは “ラケットスピード” です。

重量と速度を持つ物体はエネルギーを持ち、その大きさは『1/2 x 重量 x 速度 ^2 (2乗)』で表されます。

重量と速度を持って飛んでくるボール。重量を持ち自ら加速させたラケット。その両方にエネルギーがあり、反発させる、エネルギーを加える事でボールが飛び、回転が加えられます。

良く言われる “ボールを押す” といった表現はイメージとしての理解に収めておくべきです。 (正確に当たれば打ち負けることはありません。)

インパクトの瞬間は0.003~0.005秒と言われ、人の反応速度 (速い人で0.2~0.3秒と言われる) よりはるかに短いです。人が認識して操作できないインパクトの瞬間に「押す」という操作ができるとは思いません。また、その「押そう」としているラケットもインパクト前後に前進し続けています。尚更、「押す」操作は無理でしょう。

ラケットスピードを上げるのは “短い距離での瞬間的な加速” であり、それは腕の力では実現できません。大事なのは適切な体の使い方をして最大限の効果を生むことです。

力を込めて打つことは効率が悪く正確にボールを捉える邪魔にもなります。あくまで安定して打てる状態から上の “冒険・リスク” として用いるものです。

「とにかくボールを打つ」から「打つ前にボールが飛ぶ理屈を理解しておく」へ

挙げてきましたが特別なことは何もありません。

皆がすぐ実践できる事柄であり、テニスは誰でも一定レベル (ストロークラリーが続く等) までは上達できる、運動能力や運動経験は関係ないということでもあります。

まじめに練習、部活に取り組んでるけど周りに較べて上達しないという人は、練習の中で感じれていないだけで、むしろこういった項目に直接目を向けて知識として理解した方が、感覚で覚えるよりも調子に左右されずに済むと言えるかもしれません。

ボールが飛び回転がかかるのは物理法則化で起こる物理的が現象です。

理由があるから法則に基づく結果が生まれます。ボールがネットするのも、オーバーするのも、右に飛ぶのも、左に飛ぶのも、うまく当たらないのも理由があります。

「たまたま」とか「運が悪い」とか言っている場合ではないのです。

何故そうなるのか、同じミスを繰り返すのかを考え、理解しないまま、「とにかくボールを打って技術を上げよう」では上達への道筋が分からないし、いつになったら改善されるかの目安も立たないと思います。また、偶然、改善したとしても、何故改善したのか分からないままなので、元に戻ったり、また違う不具合が起きた時にまた「運任せ」になります。

それで「なかなか上達しない。一生懸命練習しているのに」と言われてもかける言葉もありません。

皆がが等しく一定のレベル (決して低くないレベル) まで上達する方法は「テニスについて考える、ボールを打つ事について考える事」と「ボールを打つ前に理屈を理解しておく事」だと思います。