片手打ちバックハンドは高い打点が苦手と言われる

私もテニスを始めた時から片手打ちバックハンドで両手打ちではほぼ打った事がありません。

片手打ちバックハンドで良く言われるのが「高い打点が打ちにくい、苦手」というものですね。

スタテニ – 片手の弱点を克服!踏み込む派?下がる派?プレースタイルが広がる技術をレッスン

両手打ちバックハンドスマッシュのように高い打点を無理なく打てる訳ではないですが、非利き手側の機能を使う事で片手打ちバックハンドよりも高めのボールに対応しやすいのは間違いないでしょう。

体の仕組みから来るフォアハンドとバックハンドの違い

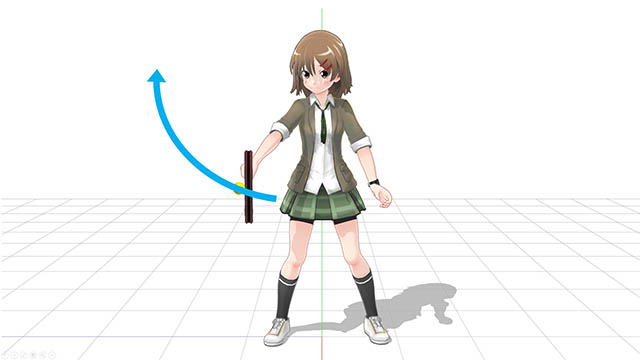

横向きの準備段階からインパクト前後までラケットを持つ『利き腕肩の位置』が身体の “前側” にあり変わらないバックハンド側。

一方、横向きから正面向きへ利き腕肩の位置が前進しながらラケット加速、インパクトが出来るフォアハンド側。

腕の機能も外側から内側により柔軟に曲がりフォアハンド側の柔軟性を高めている。

こういった体の構造、使い方の違いもあり、フォアハンド側の方が打点に対する柔軟性が高い。ちょっと予測と違ってもなんとか打ててしまう。

だから皆、打点が厳密なバック側を嫌いフォア側で打とうとする。

このように、利き腕肩の位置よりも “後ろ” で打てないバック側に対し、フォア側は利き腕肩が後方な横向きのままでも打てるという違いがあります。

個人的には「弾む前に打つ」と考えたいですが

下がって、落ちてくるのを待って打つテニスが難しくなった

あくまで個人的にですが

「昔のテニスにおける片手打ちバックハンドは、ボールが飛んでくるのを待って、打点位置から大きく前や上に振り上げていってボールを飛ばす感じ」

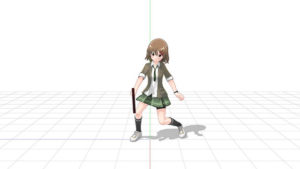

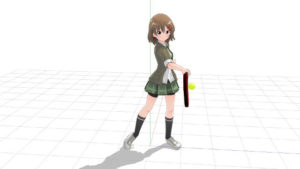

「現代テニスにおける片手打ちバックハンドは、ボールに対して自ら距離を合わせていき(接近)、自分の意思で「打ちに」いく。腕によるラケット操作で飛びをコントロールしようとするのではなく、両足や下半身を活かした “インパクトまで” の加速。それで得たエネルギーをボールに伝える。これを前提として飛ばす感じ」

といった風に思っています。

- 関連記事:昔と現代での片手打ちバックハンドの違い、片手バックを打つために考える理屈 [前編] (テニス)

- 関連記事:昔と現代での片手打ちバックハンドの違い、片手バックを打つために考える理屈 [後編] (テニス)

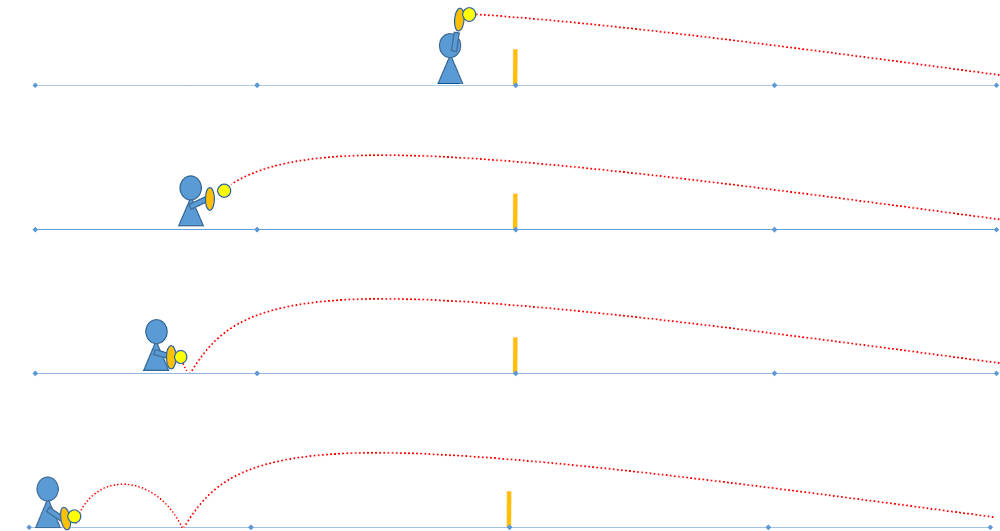

道具の進化・テニスに進化により、打ち合うボールの速度、打ち合うテンポが上がり、「バウンドしたボールが落ちてくるのを待って打つなら毎回ベースラインから何mも下がる必要がある」みたいな事が起こります。

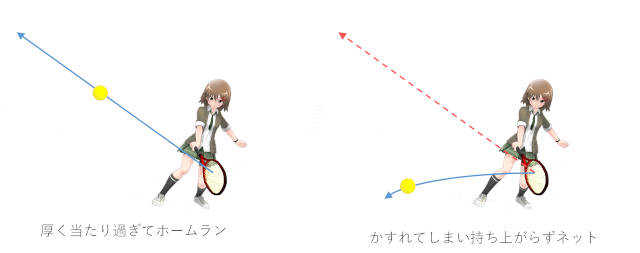

また、落ちてくる所を打点の所から腕を振り上げて打つから、厚く当たりすぎてホームラン、うまく当たらずネットといった事が起こりやすい。わざわざ難しい打ち方をしている感じです。

バウンドの頂点付近で打つ理由

位置変化が小さくなり、ボールのエネルギーも活かしやすい

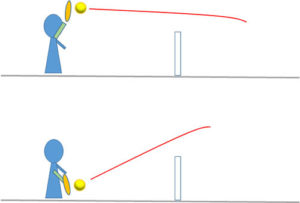

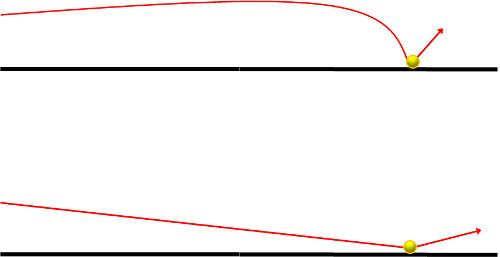

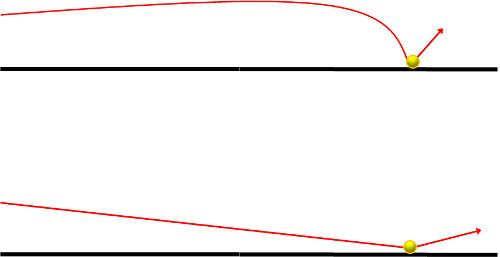

着地したボールはバウンド時の摩擦で減速し、バウンドの頂点で位置変化が小さくなる、頂点を過ぎるとまた自然落下で加速度が増していきます。

![]()

こういう事もあって位置変化が小さくなり、ボールがちょっと止まって見える「バウンドの頂点を打て」と言われる のでしょう。

※着地からバウンドの頂点にまでの間 (バウンド直後より頂点の少し前?) で打てれば、ボールのエネルギーを飛びに使いやすい、(時間もないけど) ボールの弾みによる位置変化が小さい段階で打てる、より前で打つ事で相手の時間も奪える。これも「バウンドの頂点で打て」「上がりっぱなを打て」と言われる理由でしょう。

高い打点で打てればエネルギー消費を減らせ、楽に打てる

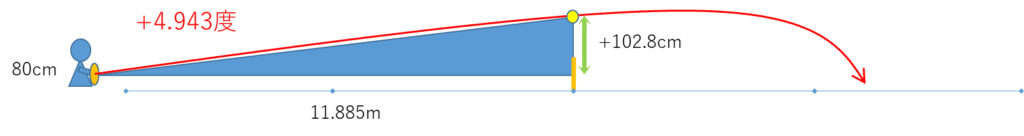

あくまで計算上ですが、ベースライン中央付近、地上から80cmの高さの打点 (身長170cmで腰位) からネット中央の一番低い所の2倍に高さ (約180cm) を通過させるための打ち出し角度は『水平+4.943度』しかありません。

昔のような速度の速くないボールを使い高い軌道で打ち合いを続ける選手は居ません。打ち合うボールの速度が上がればいくら回転をかけてもオーバーする (※) 懸念が増す事が関係すると考えます。

※ボールが飛び回転がかかるためのエネルギーは『1. 重量と速度を持って飛んでくる相手ボールのエネルギーを反発させる』『2. 自ら加速させたラケットのエネルギーをボールに伝える』の2つがあります。自分がいくら加減、調整しても相手ボールの速度が上がれば自分が打っているボール速度を抑えるのは難しくなります。自分も相手も道具も打ち方も進化している。自分だけの問題ではないのです。

実際、現在のプロ選手達のボールは『水平に近い』打ち出し軌道を基本にしているように見えます

ベースラインから下がってボールが落ちてくるのを待って打つのを基本とする選手は居ないし、できるだけ前、下げすぎない打点の高さで打つから、ネットも越しやすく、回転を加える事による飛距離の誤差、ミスも減る。回転に割くエネルギー量が減らせ、その分余裕を持って速度を出せるのだと考えます。

ルール上、ボールは1度バウンドするので

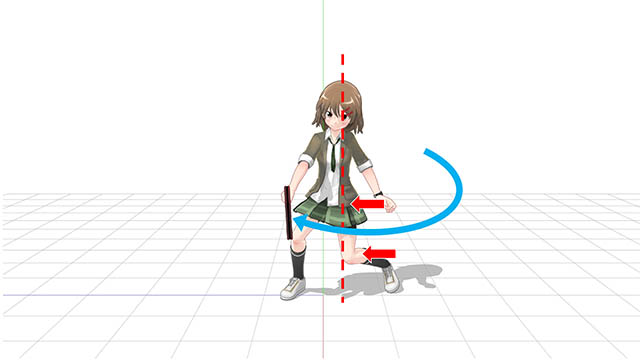

テニスのルール上、相手は自コート側の規定のラインが示す範囲内にボールを1度バウンドさせる必要があるので、バウンドに近い位置に移動さえできれば「有効なボールの全てを肩よりも低い打点で打てる」理屈にはなります。

該当する範囲の位置に出来ないなら、肩よりも高い位置でボールを打たざるを得ないです。

すごくシンプルですが、それらは状況毎、ボール毎に違い、簡単には実現できない。

なんとなく飛んでくる相手のボールの軌道を見ているだけ、「わぁ、高く弾んだ。力が入らない」ではいつまでも改善されないと思うのです。

ボールはどの位置なら「肩よりも低い」のか?

ドライブボレー等をしない限り、ストロークで打つべきボールはバウンド後に “下から” 弾んでくる前提として「片手打ちバックハンドは高い打点が苦手」という話で例に上がるサーブ (バックに弾むスピンサーブ等) を例にどの位置で打てば肩よりも低い打点で打てるのかを考えてみましょう。

まずは前提の整理

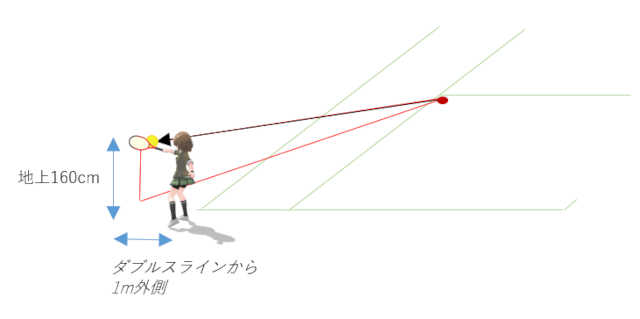

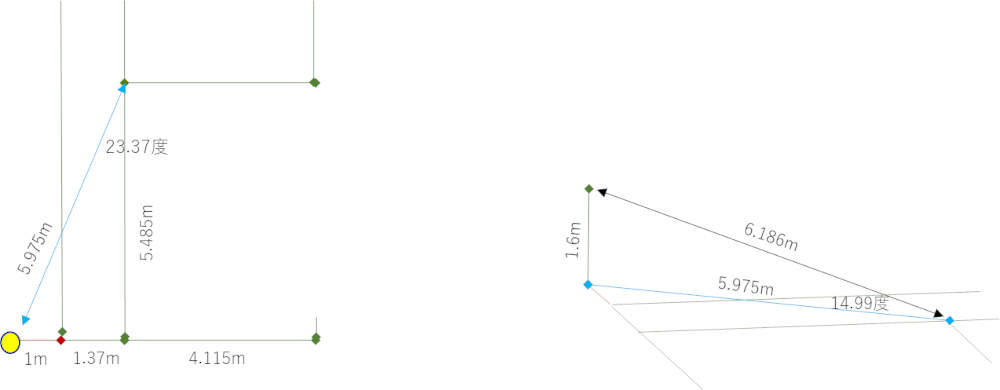

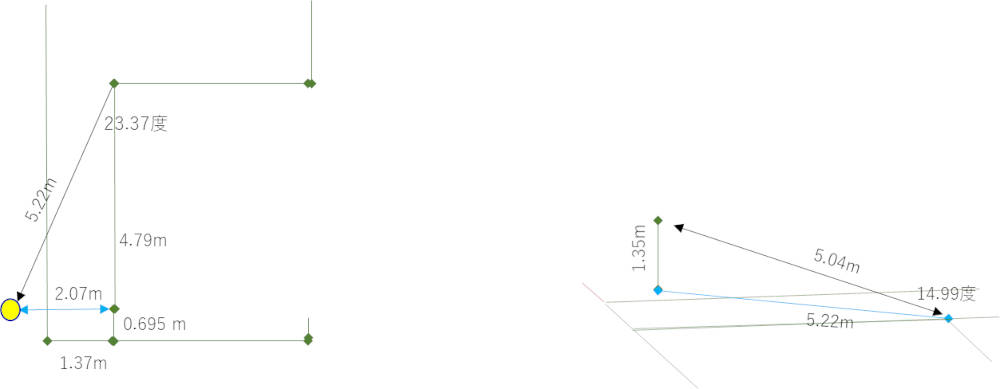

あくまで計算の基準にするだけですが、サービスボックスの手前端の角からダブルスラインの外側1mの所、ベースラインの位置で肩上・頭の高さ (地上160cm) に到達するとします。

目安となる情報を持つ意味

「スピンサーブはこんなに直線的に飛んでこないし、毎回、飛び方、跳ね方が違う。打つ相手によっても違う。こんな計算に意味はない」と思われるかもしれませんが「ベースラインから何m中に入った位置なら “胸や腰の高さ” でリターンできるか?」という目安としての数字を持たないままいくらリターンの練習をしても「なんとなく」な感覚から抜け出せない気がします。

|

野村克也さんは監督時代、感覚的で習慣的・根拠のない練習、プレーを続けている選手に「知らないより知っていた方が良い」とアドバイスされたそうです。 テニスも確率のスポーツであり、普段から成功率50%のショットを使っているなら「確率51%以上の他選択肢も持つ」「練習等でそのショットの確率を51%以上に上げる」「そのショットが51%以上の確率で決まる状況を作ってから打つ」等が必要でしょう。 そのためにも、ボールを打つ際「自分はなぜそのコースにそういうボールを打ったのか」という根拠を自分が常に持っている、持てている事が大切です。常に「なんとなくそのコース打った」という方と “技術以前で” 結果に大きな違いが生まれる、その違いが積み重なっていくのは想像が付きます。 相手ありきのテニス。自分が打ったら結果を待つだけとは行きません。「サーブが来た。打った。リターン出来た」だけではその次の状況 (相手はリターンに対し仕掛けてくる) に備えられません。 |

バレーで言う天井サーブ的『自然落下による加速期待』なサーブは誰も打たない。(バレーと違いボールを1バウンドさせて良いから)

こんな軌道なら無理をせず “下がった位置での” リターンも考えるべきでしょう。

目安となる数字があれば、どこで打つか、どのタイミングで打つかの目安になってきます。

位置による高さの違いを計算してみる

距離の関係を書き出してみるとこんな感じでしょうか。(計算が間違っていたらごめんさない)

a. 基準値 – 地上160cm (肩上・頭位の高さ):ベースライン上でダブルスサイド論から1m外側

b. 地上90cm (腰位の高さ):ベースラインから2.4m内側、サイドラインから40cm内側の位置

c. 地上135cm (胸位の高さ):ベースラインから67cm内側、サイドラインから60cm外側)

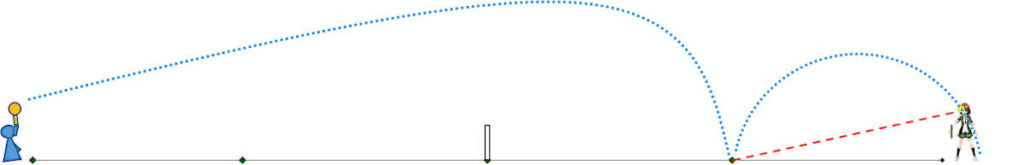

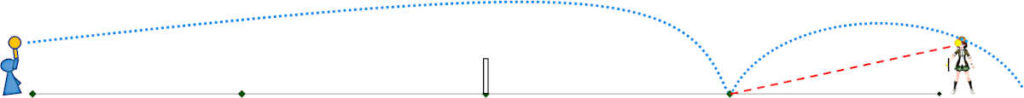

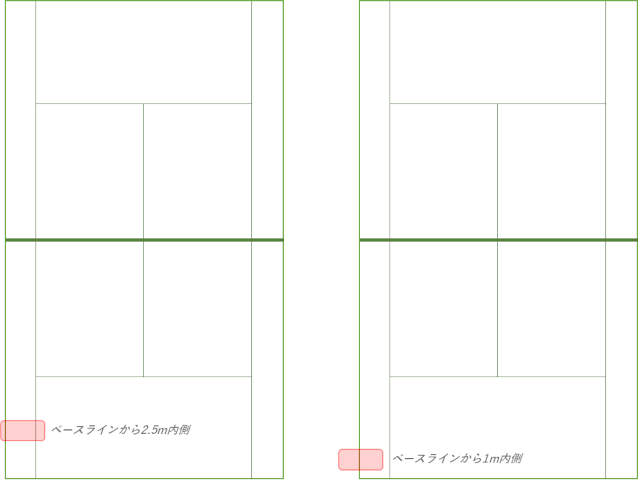

『腰位』の高さで打ちたいならベースラインから “2.5m位” は中に入った位置でないと難しい。『胸位』だったら “1m位中” に入った位置ならなんとかという感じでしょうか。

(下から上がってくる、前進してくるボールに対して、自分も接近していくので「ピッタリの位置で」と考えると “より高い” 高さで打つ事になりそう。目安よりも “前” となるでしょう)

コートの大きさで示すとそれぞれ下図のような位置です。

今回はリターンという事で考えてみましたが、それぞれに「こんなの無理」といった位置でない気がします。リターンの練習をする機会があったら位置の目安にしてみてはどうでしょうか。

「肩よりも高い打点で打つ」と考えなくてよいと思う

片手打ちバックハンドの男子トッププロを見ても「肩よりも高い打点で打っている」選手はまず居ません。やむを得ず高めの打点で打つ事はあっても『肩よりも下の打点で打てる位置』に居られるよう常にポジションを調整していると考えます。

また、片手打ちバックハンドなら『バックハンドスライス』もスピンと同等に攻守で (守備的に使うだけでは効果が半減以下だと思う) 使えるようになりたいです。

そもそもの話、フォアハンドストロークでも “肩よりも高い打点で” 基本のストロークを打ったりしないでしょう。

なぜ「バックハンドだけ肩よりも上で打てないとダメ」なの? という事です。

クレーキングと言われるナダル選手ですが打っている打点の多くは高くないです。

これは「セミウエスタン位の厚くないグリップ (高くない打点が打ちやすい) を活かして、体に近い位置にテイクバックした所から、両足で地面を踏む力と下半身の力で、ラケットを短い距離で瞬間的に加速させているから」だと考えます。

前述したようにテニスのルール上、ドライブボレー等を用いないならボールは自コートの規定のライン内で1度バウンドするのです。

この事があるので、

「片手打ちバックハンドは高い打点が苦手だから、高い打点をどう打とうか?」

と考えるより、

「ベースラインから下がらず、できるだけ攻撃的な意識。バウンドの頂点以前でボールを打つ、どうテンポの速いテニスをするか?」

といったように事を考える方が『今どきのテニス風』で自身のテニスのレベルアップにも繋がる気がしています。

誰でも簡単にボールが飛ばせ、速度を上げられ、回転をかけられるようになった道具の進化が今日のテニスの進化に繋がっています。片手打ちバックハンドに限りませんが、ベースラインから下がってボールが落ちてくるのを待って打つ、ボールが飛んでくるまでに時間がないと不安に思うようなテニスを基本にするのはあまり現実的ではない気がしています。(普段やっているテニスの内容、プレースタイルはその方のものであり、下がった位置でどうテニスをするかというものは持っておくべき。ダメ等と言いたい訳ではないです)

今回、どの位置なら肩よりも下の高さで打てるのを計算してみました。

繰り返しになりますが、

フォアハンドストロークでも「頭より高い位置で打ったり」しないのに、片手打ちバックハンドだから「高い位置で打てないとダメ」と考えてしまう

のは、少し矛盾しているように思うのです。