ラケットの長さ

標準的なラケットの長さは27インチですね。

ルール上は29インチまで使えるようですが、ラケットによっては27.25インチ、27.5インチといった長さのものもあります。

長尺ラケットにすると何か違いがあるのかと言えば、同じ製品で長さの違いを比較したことがない (0.25インチ、0.5インチ長いラケットはそれぞれ打ったことはある) のですが、多分に “精神的な部分が大きいだろう” と思っています。

今はメーカーも全長が長い事を積極的にアピールしていない気がします。

新素材や新製法、新機構等と違いその効果を言葉で説明できないためでしょうが、スペック表で数値をみて「あ、このラケットちょっと長いんだ」と分かる程度です。

あくまで私の印象ですが、新しいラケットを発売する際にこれといった特徴(宣伝文句)が足りない場合に

「じゃあ、ちょっと長い仕様にしてみますか」

みたいなノリで決めているようにも見えてしまいます。

昔はプリンスなどが

「長尺ラケットはサーブの威力が増す」

のような宣伝をしていたと思います。

(メーカーの商品説明の文言には含めていなくても、マーケティングの過程、宣伝で場ではメーカー自体が言っていた気がする)

また、バボラは同じラケットで「+」が付いた27.5インチ版があったりしました。

長尺ラケットの長さを確認する

確認しますが「0.5インチ」とは「1.27cm」です。

一般的なラケットで1.27cmはこの位の違いです。

このバボラのラケットで言うとグリップエンドの膨らんだ部分位の厚みですね。

他の例で言えばシャープペンやマッキー極細、消しゴムの厚みが大体1cm位です。

グリップを長く持つ、短く持つ。握り方でも変わる実質的なラケット長

一般的な長さとなる27インチのラケットでも、

グリップを「長く持つ」「短く持つ」といった個人差は生じます。

また、“その人の握り方” によっても握る手の上部からラケット面までの距離が変わります。

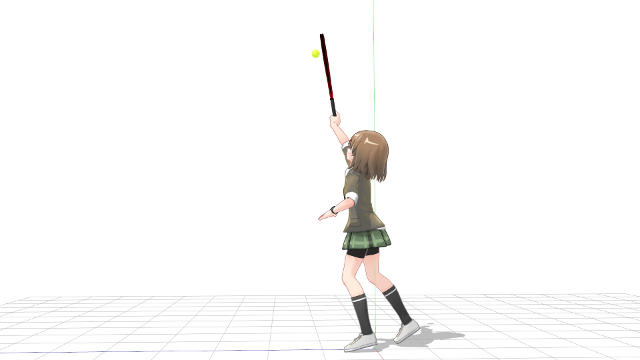

サーブは少し先の方で打つ?

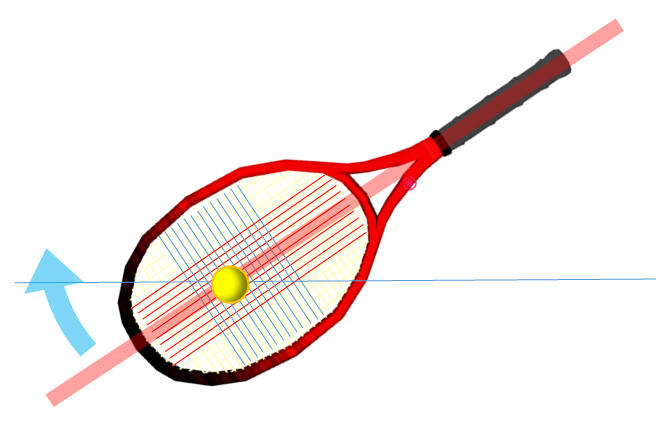

「プロ選手はラケット面の少し先の方でボールを打っている」という話を聞く事がありますね。

最近だとスリクソンのラケットやピュアドライブで「スイートスポットを上方向に伸ばした」といった話もありました。

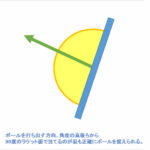

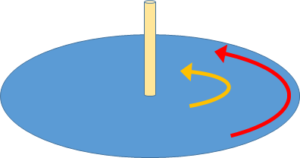

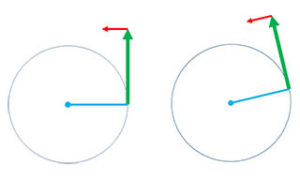

下図のように同一軌道上で円周運動をする2つ物体が “同じ時間で同じ角度移動する” 際、中心から遠い物体の方が” 同じ時間でより長い距離を移動しないといけない” ので「より速度が速くなる」事になります。

おなじみの公式「速さ = 距離 ÷ 時間」ですね。

長い距離を進むのでそれだけエネルギーを多く必要としますが「インパクト前後でヘッド側だけ極端に遅れて出てくる」「ストロークのインパクト付近になってもヘッド側が前に出てこない」といったスイングは良しとされないので

「スイートスポットの範囲でラケットの先端の方で打つ方がラケット速度は速い」

と言え、

ボールを飛ばし回転をかけるためのエネルギーは、

1) 速度を持って飛んでくるボールのエネルギーを反発させる

2)自ら加速させてラケットに持たせたエネルギーをボールに伝える

の2つでエネルギーの大きさは

『1/2 x 物体の速度 x 物体の重量 ^2 (2乗)』

で計算されますから

「同じ重さのラケットを使うなら速度は速いほど飛ばし回転をかけるのに使えるエネルギーが大きくなる」

と言えるので、

ラケットそのものの速度を速くする(ラケットスピードを上げる)のとは別に

「先端で打つ方がボールが飛ぶ」

というのは妥当な事な気がします。

「ラケットの重量バランスがトップヘビーなラケットの方が振りやすい」と言われるのも似たような事を指している気がします。

普通の人がラケットの少し先でボールを打つべきかという点は置いておいても、

「全く同じ握り方をしていても、少し先端で打つなら “長いラケットを使っているのと変わらない” のでは?」

という事が言えてしまします。

単純な “長尺” による変化を数値で確認

少し数字で確認してみます。

円周を求める公式は「直径 x 円周率」ですから、単純にラケットの長さだけで考えると、ラケットが0.5インチ(1.27cm)長くなる事で生じる円周の違い(ラケットが動く距離の違い)は、

27.5インチ(69.85cm) x 3.14 – 27インチ(68.58) x 3.14 = 3.9878cm

となります。

グリップエンド側を軸にグルッとラケットを1回転しても 円周で“4cm弱” の違いしかありません。

テイクバックからインパクトまでを円の角度で言えば1/4といった所なので違いは約1cm弱 (0.99695cm)となります。

すごく適当ですがその移動に要する時間をどちらも0.1秒だとすれば、

「速さ = 距離 ÷ 時間」から、27インチと27.5インチのラケット先端の速度差は、

1cm x 0.1秒 x 36,000 = 3,600cm/h (時速 0.036km) といった所です。

昔言われていた「長尺ラケットはサーブの威力が増す」とは、

「普通のラケットで打つより長尺ラケットで打つ方が、ラケット速度が 0.036km/h 速くなりますよ。」

という事だったわけです。(昔の長尺版は+0.5インチより長かったとしても)

もう誤差としか言えない位の違いしかないですよね。

まとめ

以前に “ラケット面のサイズが違うとどの程度の差が生じるのか” を数字で確認した事がありました。

その際と結論的には同じですが、0.5インチの長さの違いに実質的な意味での効果はなく、

1) 昔のプリンスグラファイト辺りの「長尺 = パワーが出る」という宣伝を “長くテニスやっている人達” を中心に未だにイメージとして刷り込まれてしまっている。

2)メーカーは積極的にうたわないが、”初心者用、上級者用” といったうたい文句と同じく、雑誌レビューや販売店などの宣伝における “キーワード” として “長尺は違いがある” が使われている。

3)バボラのように同じラケットで27インチ版、27.5インチ版と併売するケースがなく、27.25インチ、27.5インチといった設定がされたラケット自体がパワーがある、もしくはトップヘビーで遠心力を感じやすいため、そういった感想を持ちやすい。

などが “長尺ラケットに対するイメージ” を作っているかなと考えます。

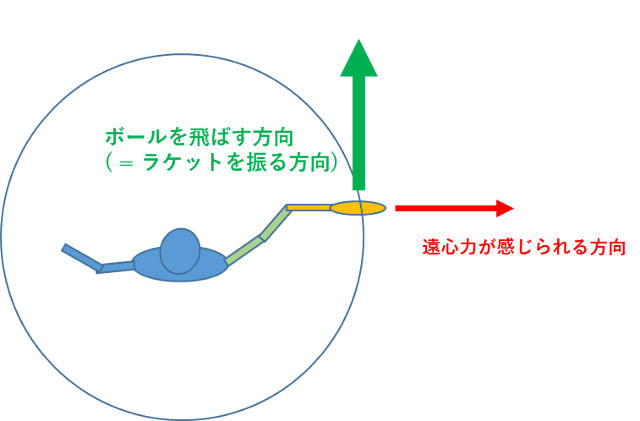

なお、最後のラケットバランスについてですが、物理的に『遠心力』という力は存在しないそうです。

慣性の法則で直進しようとするラケットを手が円周運動の中心である身体側にひ引き寄せ、軌道を変えようとする。

この2つの力のベクトルの差が “ラケットを引く力と反対側の方向、外側に手を引っ張る” 力として感じるものが遠心力だそうです。

自分がラケットをスイングしているのはボールを飛ばしたい方向に向けてボールにエネルギーを加える、ラケットの持つエネルギーを反発させるためであり、その方向に向けてラケットを前進させています。

ボールを飛ばしたい方向と見当違いの方向にベクトルが向いてる『遠心力』でボールが強く飛ばせるはずもありません。

「遠心力でボールを飛ばせ」はイメージ表現でしなない事を聞く側は認識しておかないと誤解を生みます。

言う側は本気で「遠心力で飛ばしている」と思っていますからね。

今回の長尺ラケットの話と同じで、重心が1cm、2cmヘッド側に動いただけで「ヘッドが走る」「パワーが増す」(つまりスイング速度が上がる) といった変化が生まれるとは思えません。

ラケットバランスもあくまで “人が感じる感覚面の話” で、 “物理的な効果” より “人がどう感じるか” や “扱いやすい or 扱いにくい” といった点だと考える方がよいと思います。