ラケットをスイングする理由

テニスにおいてラケットをスイングする理由は「ボールを思った位置まで飛ばすのに必要なだけの運動エネルギーを発生させるため」です。ラケット面を飛ばしたい方向、角度に向けるという意味もありますが、距離が必要なければボレーのように止めたラケットに当てる事で実現できますね。

度々書いていますが、ラケットに働く運動エネルギーは「1/2 x ラケット重量 x ラケットスピード ^2 (2乗)」で計算されます。手に持つラケットは1種類なのでスイングスピードが速くなる程、運動エネルギーは大きくなります。ラケットの運動エネルギーは、ボールへの当たり方により、「ボールスピード」と「回転量」に反比例的に分配されます。ボールスピードを速くすれば回転量は減り、回転量を多くすればボールスピードは遅くなります。

また、ラケットの運動エネルギーを100%ボールに伝えることは無理で、ラケット(ガット)とボールが接する際に生じる自然なロスの他、ラケットで正確にボールを捉えられない事で発生することで生じるロスがかなり大きいです。

同じような体格で筋力に見えるAさんとBさんの打つボールの速度が極端に違う場合は、速度が遅い方のスイング及びそれを起こす体の使い方に問題があり正しくボールを捉えられていないためです。

体の使い方と書いたのはボールを正確に捉えられない要因の多くは「技術の高さ」ではなく「体の使い方」にあると考えているからです。

ボールにトップスピンをかけて打つことに関する誤解

さて、今回考えたい内容ですが「ボールを打つ際にボールにトップスピンをかけるということ」についてです。

フォアハンドやバックハンドでストロークを打つ際、トップスピンをかけて打つのが基本とされますが、色んな意味で「誤解がある」と考えています。

まず、トップスピンをかける際は「ラケットをボールの下側から上側に向かって振ることでかける」というイメージが広く浸透していると思います。

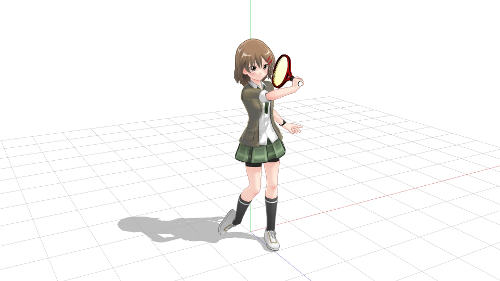

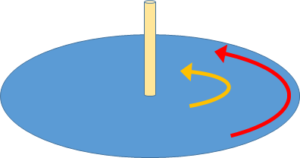

ラケット全体を腕で持ち上げて回転をかける

トップスピン導入の練習ではこの図のように “ラケット全体を腕で持ち上げる” ようにして回転をかける練習をやりますね。

ただ、ここでしっかりと認識すべき点は、

『ボールの一方の端に中心よりも強い力が偏ってかかれば回転がかかるというだけで、その物理現象を起こすための手段は問わない』

という点です。

なぜトップスピンをかけて打つのかということ

また、私が感じるのは「何故トップスピンをかけるのか?」という認識が曖昧なことです。

トップスピンをかけるのは、“ボールスピードが速い事で相手コートのライン内にボールが収まらないことを解消するため” です。しっかりスイングすることで自然と回転がかかりボール軌道が変化しボールがライン内に着地します。回転をこの位かけてこの当たりに着地させようと都度意識することなく、ただしっかり振れば自然とライン内に収まるという心理的に楽になる側面もあります。前述の通り、ラケットの運動エネルギーはボールスピードと回転量に分配されますので、ボールスピードを落としたくなれば回転量を抑える必要があります。(もしくはラケットスピードを更に上げてボールスピードと回転量の両方を上げるか) つまり、回転量は多ければいいというわけではないのです。

「トップスピンをかける」のは “分かりやすくボールをコントロールしている、操っているという印象を持ちやすい” ので、皆が強いトップスピンをかけたがります。

ただ、「ラケットをスイングする本来の目的はボールを飛ばすため」です。回転をかけるのはその補助的な目的と言えると思います。少々極端ですが、相手コートに収まるなら回転量は少ない方がいいとも言えます。トップスピンをかけて打つのは必須ですが、スピンをかけることが目的になってしまっては困るということです。

ラケットでボールを飛ばすということについて

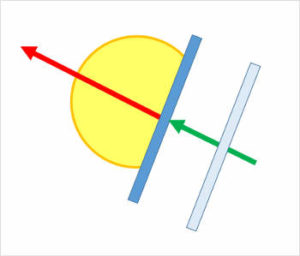

ラケットはボールを打ち出す方向、角度に対して振っていきます。回転をかける必要がなければ、打ち出す方向、角度に対して真後ろからまっすぐ90度のラケット面で当てていけば最も効率よく運動エネルギーを伝えられるはずです。

ボールの打ち出し角度に対し真後ろから90度に当てる

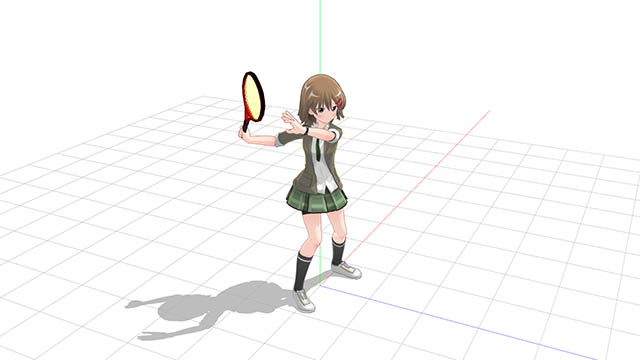

ところが、スピンをかけようと「ラケットを持ち上げようとする」動きは、この「ボールを前に飛ばす動き」とは方向が異なるので、”前へ振る” と “上へ振る” は同時に行えず、スピンをかけようと思う人はスイング途中で前から上にスイング軌道が曲線を描くケースが多く見られます。

スイングの途中でラケットを上方向に引き上げる

スイング軌道を途中から変える訳ですから、“ラケットを振る度に軌道が違う = スイングが安定しない” という事は想像できますね。

スピンをかけようと接触角度の小さい “薄い” 当たりにもなりやすいので、尚さら正確にボールを捉えることが難しくもなります。回転をかけようとすると思ったように飛ばない、飛び方が毎回違う、前に飛んでいかないというのはこういった理由が大きいと思います。

前に振っているラケットを途中から上に引き上げてしまうとスイングスピードが落ち、運動エネルギーが減るので、結果的にボールスピードも回転量も落ちるということですから。

つまり、優先すべきはスイングする本来の目的「ボールを飛ばすために、相手コートに向かってラケットをしっかり振る」であって、スピンをかけるなら「前に向かってラケットを振りボールを飛ばす中で回転がかかる方法を考えないといけない」ということです。

この辺りは “皆、分かっているようで曖昧なままにしている点” だと思っています。スピン至上主義的な意識の人は特にでしょうか。

ストロークを強くしたいと思うならこの矛盾を考えるべきだと思います。スイングスピードを上げれば運動エネルギーも増し、ボールスピードと回転量も相対的に増えますが、それはロスの少ないスイングができている上でのことです。

ボールを飛ばすために前方向にラケットを振る中で回転をかける

前述の通り、ボールに回転をかけるという事象を引き起こす方法は何でも構いません。前にラケットを振りながら回転もかけるという条件を両立する方法はいくつかあるでしょうが1つはスイング角度を調整する方法、もう1つがプロネーションを使う方法かなと思います。

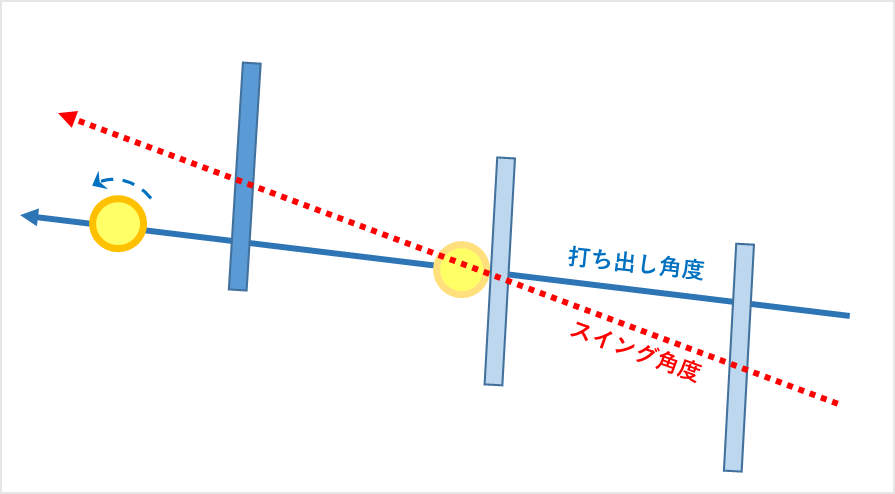

1)スイング角度を調整する方法

これは割合シンプルな方法です。ラケットでスピンをかけるための基本的な理解であり、初心者の方などはまずこれを実践してみてはどうかと思っています。

前述の通り打ち出す角度に対して90度の面でボールに当てるのが最も正確にボールを捉えられるので、その接触時の角度を保つようにして、スイング角度だけを上げる方法です。

スイング角度はインパクト前とインパクト後で同じだと考えます。

当たりが都度変わる角度の変化を避けます。実際にボールを打つ際はこの角度をずっと保ち続けてスイングすることはできないでしょうが、少なくともインパクト前後について考えればいいと思います。

インパクトは0.004秒だけなのでインパクト前後でスイング角度、面角度を保つようにすれば安定してボールを捉えやすいはずです。

この場合でも、スイング角度を上げれば打ち出し角度とスイング角度の差が大きくなり当たりにくくなるのでは? と思うかもしれませんが、ベースライン中央付近の地上から80cmの打点から、ネット中央の一番低い部分の2倍の高さ(1.828m)を通すための打ち出し角度は計算上 “約5度” です。

つまり、“5度” の打ち出し角度に対して “20度も30度も” 上向きにラケットを振ることがいかにロスと不安定さを生んでいるか は想像がつくかと思います。

2)プロネーションを使う方法

前腕の回内 (プロネーション) を使う方法です。

プロネーションという言葉が一人歩きしておりボールの威力を増す秘密のように言われていますが、プロネーションは単に “前腕を内側に捻っている” 動作です。

必要があれば人間は勝手にプロネーションを行います。

実際フォアハンドでラケットを振る際も無意識にプロネーションは使っています。プロネーションを使わずにラケットを振ると “いつまでもラケット面が返らずフォロースルーが取れない” からです。ただ腕を前方に伸ばすだけになります。(昔風のフォロースルーとも言えますね。)

a.プロネーションがないと

腕や手に力を込めずにいれば、スイングした結果、手に引っ張られたラケットが “慣性の力” で自然と利き手と反対側の肩の方に巻きついていきます。その際プロネーションも自然と起きています。

b.自然と起こるプロネーション

では、前に向かってしっかりスイングする中でプロネーションを使って回転をかけるという意味ですが、簡単に言えばプロネーションを行うタイミングです。

上の例は、主に “インパクト後” にプロネーションが起きていて “いわゆる手首が返る” 状態になっているものですが、これをインパクト前から起きるようにするものです。

脱力してスイングする

このためには “脱力” もポイントになります。

ちなみにですが、脱力と言うのは “ある状態から力を抜く” というマイナスの事を差すのではなく、昔から言われる言葉で言えば “力むな” と同様に考えていいと思います。

力みを増やすな、つまり普通で居ろということです。

経験があると思いますが “力むな” と言っても改善されにくいので “脱力”というマイナス的な表現を使うようになってきたのだと想像します。

英語で言えばどちらも “relax (リラックス) ” ですから、“脱力” と翻訳されこの10年程の間にキーワードとして輸入されたものかもしれません。

ラケットを振るということを詳しく考えてみる

もう少し具体的に書いてみます。

前述の通り、ラケットはボールを飛ばすために “前” に振ります。ベースラインからネットの2倍の高さを通すための打ち出し角度は計算上 “5度”、水平よりほんの少しだけ上向きの角度に振るだけです。

スイング中のラケットについてですが….

慣性の法則により止まっている物体はその場にとどまり続けようとするし、動いている物体は進んでいる進行方向にまっすぐ進み続けようとします。

ヘッド側を立ててテイバックしたラケットは体の回転に伴いグリップ側から手に引かれ、その場に留まろうとするラケットと引く力が釣り合った際、スイング方向に向かって手 – グリップ – ラケット – ラケットヘッドの順で一直線になります。

ラケットを引く力はラケットがその場に留まろうとする力よりも強いので、ラケットはグリップ側が先行し、ヘッド側はスイング方向に対して真後ろから追従していきます。

※なお、ラケットが加速して腕や身体を追い越し、前に出てくるまでは手や腕はラケットにスイング軌道後方に引っ張り引張つづけられます。その結果起きるのが「ラグ」と言われる手首が甲側に曲がる事象やラケットダウンという状態だと考えます。

これらは「起こすものではない、自然と起きるものだ。」ということです。

また、ラケットヘッドはグリップ側よりも体から遠く、体を回転させながらスイングをしているので、ヘッド側は遠心力(※)により外に膨らんでいきます。

円周運動をする物体は中心から遠くなる程その速度は速くなります。体を中心とした場合、グリップ側とラケットヘッド側が同じ角度だけ動く際、中心から遠いラケットヘッド側の方が同じ時間で長い距離を移動しないといけないからです。

結果、最初は後方から追従していたラケットヘッド側はグリップ側よりも速度が速くなることで、スイング途中でグリップ側を位置的に追い越し、慣性の法則もあり更に前方に進んでいこうとします。

その途中にボールに接触するインパクトが約0.004秒間ある訳です。

インパクトの有無に関わらずラケットは止まりませんから、更に前方に進もうとしますが、腕の長さ以上に前には進めないので、腕に引かれることで進行方向を曲げ、体から離れる程加速ができなくなるので減速しつつ、非利き手の肩側に自然と巻き付いていくという流れになります。

この流れの中で言えば、ラケットのスイング自体は “ボールの打ち出し方向に向けてまっすぐ振っているだけ” です。つまり、何もしなければボールの真後ろからフラットに当たっているような状態になります。

これは、“ボールが飛ぶための運動エネルギーを最も伝えやすいスイング” であり、且つ “ラケットを加速させやすいスイング” でもあります。

これは「現代的なフォアハンド」と言われるような打ち方によるものです。

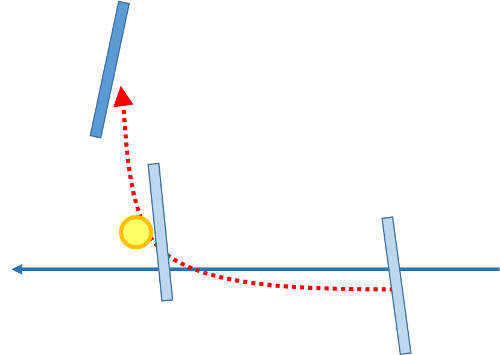

ラケットを前方に振りながらプロネーションで回転をかけるということ

では、前に向かってまっすぐラケットを振っている状態でどうやってボールに回転をかけるのか? というと 、そのヒントが “プロネーション” です。

※ なお、注意すべきは “プロネーションを起こす” のではないという点です。

プロネーションをボールに威力を出す魔法のキーワードだと考える人は多いですが、“脱力 状態”でスイングしていればラケットが勝手に進んでいくのでラケットを持つ手は b図のように 自然とプロネーションが起こります。“起こす” 必要はないのです。

プロネーションが単体で起きる訳ではなく、関節が曲がり、腕が捻れるといった体の機能の中で起こります。前に進むラケットに引っ張られるから自然と関節は曲がります。人が意図的に関節を曲げるからスイングやフォロースルーが生まれるのではないのは分かるはずです。ただ、スピンをかける要素の中心になるのがプロネーションで起きる角度の変化だろうというだけです。

具体的には、グリップの後方から追従してきたラケットヘッドがグリップ側を追い越す際、打ち出し方向にグリップ側からまっすぐ進んでいたラケット軌道は、ヘッド側に遠心力が働き体から離れていく中で、外側に引っ張られる手と腕は、“前腕を回転させる” ことでこれに対応しようとします。この前腕の回転が “プロネーション” です。

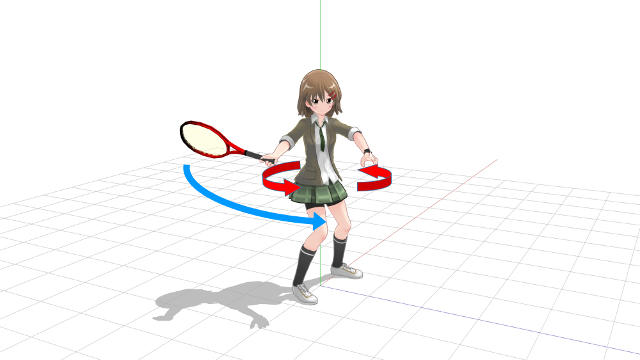

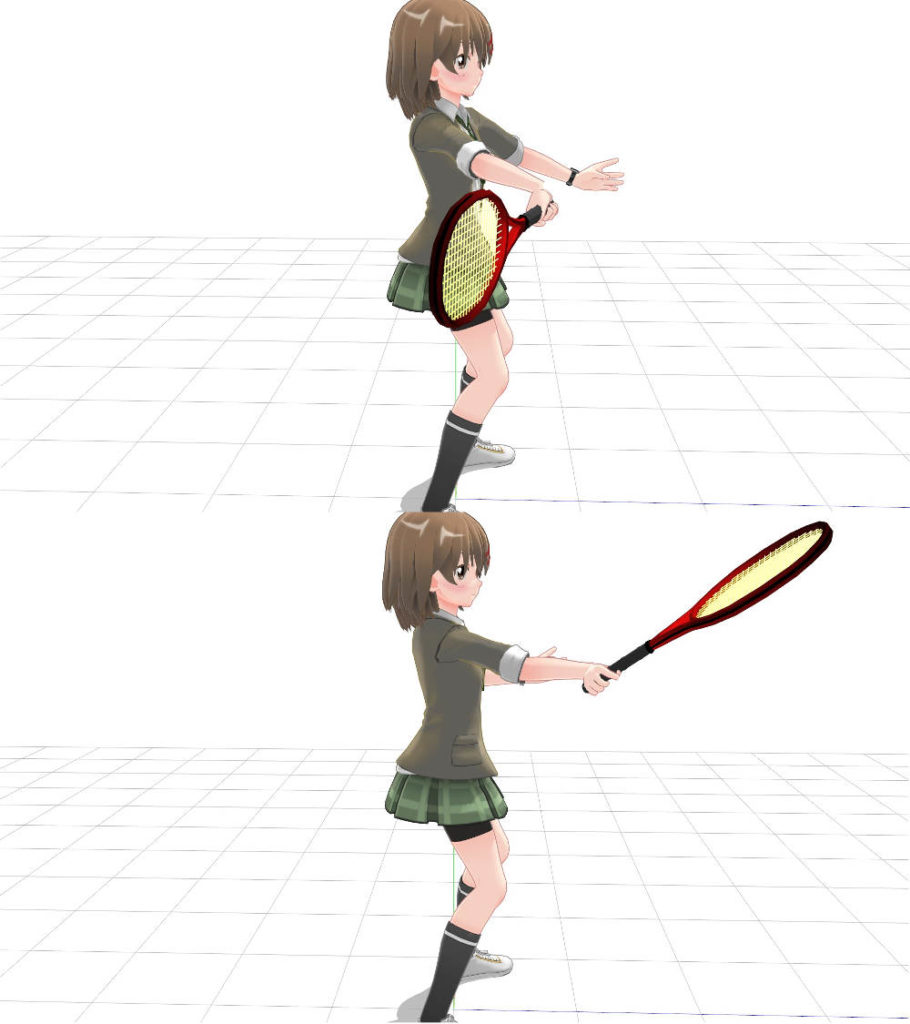

フォアハンドのスイング、プロネーションとトップスピン

体の回転に伴い、脱力状態とラケットの加速とラケットに働く慣性の力により、ラケットはスイング方向にまっすぐ進んでいきます。

ただ、ラケットヘッド側にかかる遠心力(※) とヘッド側の加速により腕は外向きに引っ張られ、手の位置を追い越して前に進もうとするラケットに応じて、前腕を軸に腕は内向きに回転(プロネーション) しラケットヘッド側が上方向に持ち上がってきます。

プロネーションでラケットヘッドが持ち上げる

このラケットヘッドが持ち上げる動きは

腕全体でラケットを上向きに持ち上げている訳ではなく、前向きにスイングする中でラケットに引っ張られる形で起こっていることなので、スイングスピードが落ちることを防げます。ラケットヘッド側は上方向に持ち上がりながらも前向きに進む事は止まらない

ことが分かると思います。

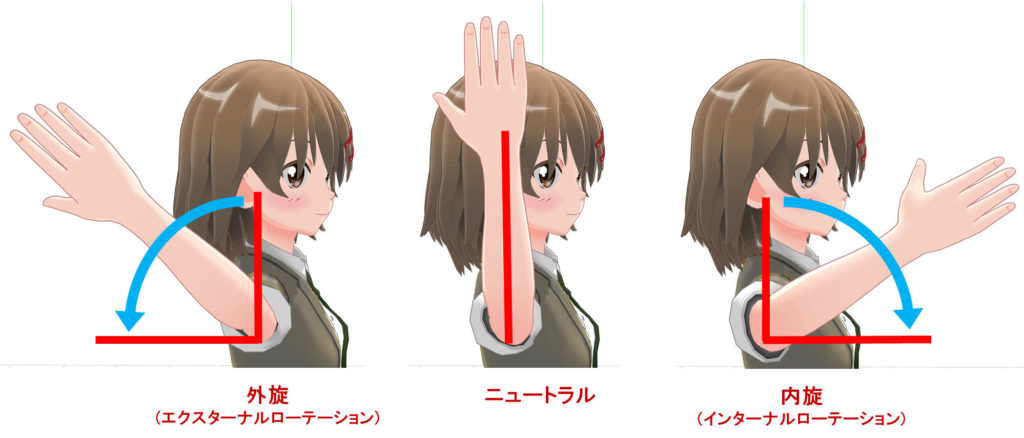

付け加えると、テイバックから振り始めで、ラケットヘッド側が遅れて後ろから追従する際、前腕は外向きに捻れ回転することでプロネーションとは逆向きの回外(スピネネーション)、そして外旋(エクスターナルローテーション)も起きています。

逆向きに捻れていることがその後のプロネーションにも繋がると思います。プロネーション単体で作用している訳ではない、これもいわゆる“運動連鎖” と言えます。

スイング開始時に外旋と回外が起こる

プロ選手のストロークを見てみる

フェデラー選手のフォアハンド、スローモーション動画

フェデラー選手のフォアハンドをスローモーションで見ると、前に向けてラケットを振っている中で途中からラケットヘッドが起きてきているのが分かります。それはプロネーションを通じて起きているものです。

ナダル選手のストローク練習

ナダル選手のストロークを後ろから見てみると、独特の振り上げるフォロースルーもありますが、それを踏まえても、ラケットをスイングしていく打ち出し方向・角度は一般にイメージするよりもはるかに “水平に近い” のが分かると思います。つまり回転をかけるからといってラケットを上向きに振っていては相手に向けて強くボールを打つことができないということです。

マレー選手のストローク練習

マレー選手を見ても同様に打ち出し角度は “水平 + α” といった所です。身長が190cmありますが画像から打点の位置を計算しても90cm~100cmの間といった所で我々と20cm程の違いだけ、つまり “5度”程度上向きに打ち出すだけでネットの2倍の高さを通せる計算は同様に当てはまると思います。

なお、フォアハンドのグリップの厚さにより打点の位置が変わってきます。グリップが極端に厚い場合はかなり前方、薄くなる程打点の位置は体に近くなります。つまり、グリップが厚くなることで打点が前方になることで加速したラケットヘッド側がグリップを追い越すタイミングが遅くなるということです。

要は体の使い方やスイングは同様でも、グリップの厚さによって打点の位置が変わるだけなのですが、いわゆる「ヘッドを “前方に” 走らせる」イメージを強く持ちたいのであれば、グリップはセミウエスタン位で握る方がこれを実感しやすいと思います。実際、グリップが比較的薄めなフェデラー選手やナダル選手は振り始めに後ろから追従したラケットヘッドが加速してグリップを追い越し前方に進んでいく動きをスピンの発生に活かす打ち方をしています。

ナダル選手のグリップ

ナダル選手のグリップは決して厚くありません。セミウエスタンと言われる範疇だと考えます。合理的な打ち方によって回転をかけているのだと思います。

逆にセミウエスタン以上に厚いグリップを用いる際は、インパクト以降、ラケットヘッドは前方に進みにくく、フォロスルーの中上向きに持ち上がる動きになりやすいと思います。

インパクト後でボールには接触していないため直接的なボールへの影響は出にくいのですが、ウエスタン以上に厚いとされるグリップで打つ人が回転はかかるけど前にボールが飛んでいかないのはこの辺りが関係しているのかと考えています。

昔風に言えば肘から先を内側に巻き込んでくる “ワイパースイング” の傾向が強くなるものです。(打ち方にも原因がある場合が多いですがラケットを加速させづらい要素がある気がしています。)

今回のプロネーションでスピンをかけることもワイパースイングの一種と言えるのですが、昔風のワイパースイングがインパクト前後で行うのに対し、今回のものはスイング開始からヘッド側がグリップ側を追い越す直後にインパクトがあるようなイメージです。(ラケットヘッドが遅れた所から前に出てきて加速する過程にインパクトを置く。) 後者の方がよりスイングスピードを活かせより有効的にボールに影響を与えられるだろうと考えています。

なお、厚いグリップで打ってもラケットヘッドを走らせるイメージを持つ方法としてはハレプ選手のようにインパクト前後で手や腕の動きでフォローする打ち方があるでしょうか。

ハレプ選手のフォアハンド

スイングする目的はボールを飛ばすということだから

これをやったからどう違うとかどう効果があるというのはうまく説明できませんし、スイングの中でラケットの加速を “脱力状態” で補助しながらこれを行うのは難しいと思いますが、打ち出し方向に振っていこうという意識付けにはなるかと思います。