このブログはWordPressで構築していますがVer.5.0から標準エディタが「Gutenberg(グーテンベルグ 」というものに変わりました。慣れていくためにこのGutenbergの使用を始めています。以前と表記や文字表現等が違っている点、ご了承ください。

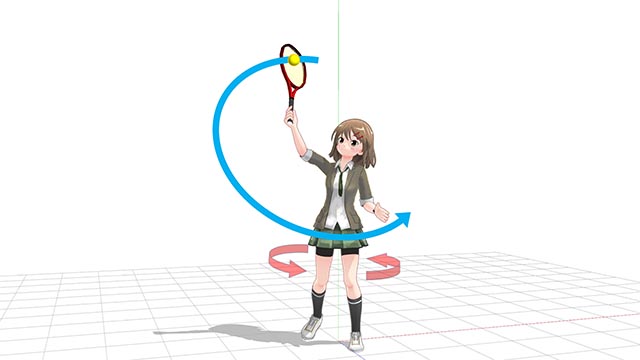

今回はスライスサーブについて考えます。といっても、ここ数回のブログ (サーブ関連) で書いた話を前提にしていますので同じような内容が並んでいます。適宜、読み飛ばしていただければと思います。

今回もサーブについてで、前編として「縦回転をかけたスライスサーブ」といったものを考えていきたいと思います。

最初から「自然とトップスピンがかかる打ち方」で教わるべきなんだろう

テニスでは「サーブの基本はフラットサーブ。打ち方が身についてきたら次は比較的打ちやすいスライスサーブ。スピンサーブは難しいから簡単に打てるようにはならない」といった全体的な雰囲気、暗黙の了解みたいなものがありますね。

「積極的に回転をかけない」という意味の『フラットサーブ』を「入れる」のは無理

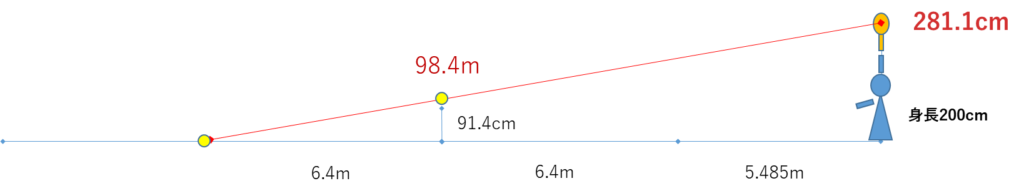

まず、何度か書いていますが「身長2mの方でも無回転のサーブを入れるのはほぼ不可能」です。

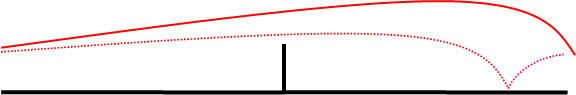

センターtoセンターの最短距離、ネットの一番低い所を通すとしてもネットの上10cm程度の空間を必ずボールが通過しないといけない計算になります。因みにボールの大きさは直径6.54~6.86cm。ネットとの隙間は1cmといった所です。

空気抵抗や重量等の条件を考えないとしてもこのシビアさ。身長180cmの方が20cmジャンプした状態でこの精度でサーブが打てるの? という話です。

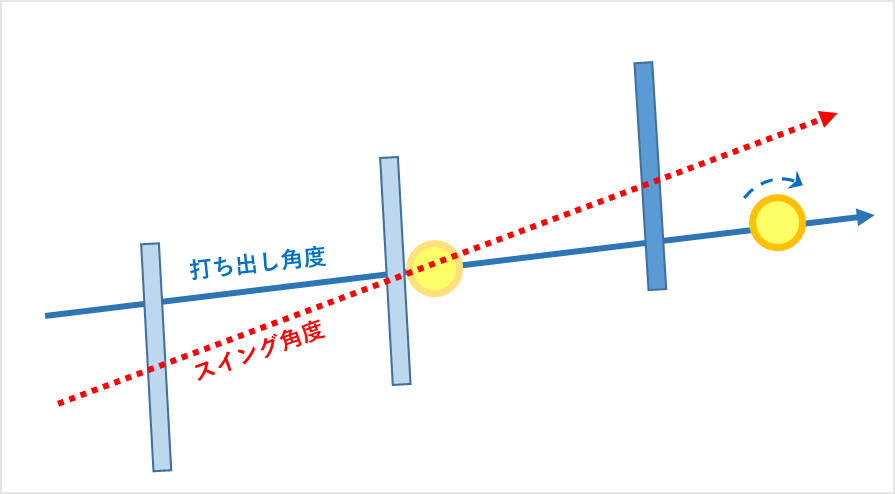

結果、我々が「積極的に回転をかけない」という意味で言う『フラットサーブ』は空気抵抗や重力により “偶然” 入っているだけと言って良い。山なりの緩いサーブならある程度「入れられる」でしょうが、サーブもまず求められるのは「相手に良いリターンをさせないこと」 (「エースを取ること」でも「ミスさせること」でもない) でしょうから加減しないと「入れられない」サーブが “妥当” とは言いづらいですね。

『自然とトップスピンがかかるストロークの打ち方』を何故サーブに適用しないのか?

我々は「打つだけで自然とトップスピンがかかる」打ち方でストロークを教わると思います。今どき「ストロークの基本はフラットだ」なんてコーチは居ません。(多分)

同じようにベースラインからボールを打ち、ネットを越し、相手コートの規定のライン内に着地させるショット。身長2mでも『無回転』のサーブを入れられないなら、初心者の時から「自然と回転 (※トップスピンと同じ順回転) がかかるサーブの打ち方」を教える、教わるべきなのだろうと思っています。

※30年近く前、一般のストロークに『トップスピン』が導入された際、サーブの打ち方も同様に変わるべきだったと考えています。使う頻度が高いフォアハンドストロークの変化に皆の注目が集まり過ぎたのでしょう。

トップスピンで打つストロークが打てるようになった後に「回転を減らして速度を上げていく」やり方で「フラット気味にストロークを打つ」という事は出来るでしょう。回転がかかる感覚が分かっているから回転量を減らす試行はできそうです。サーブも同様の事が言えると思っています。

逆にネット近くで打つ、完全に「上から下に叩きつける」スマッシュはこの場所でしか使えない打ち方という感じ。

ベースラインから「ジャンプしつつ上から下にラケットを振る」なら、確率か速度かを犠牲にしないといけなさそうです。

|  |

ボールの回転とストリングス (ガット) の縦糸・横糸

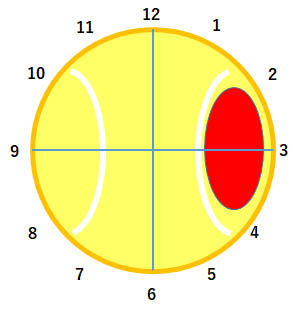

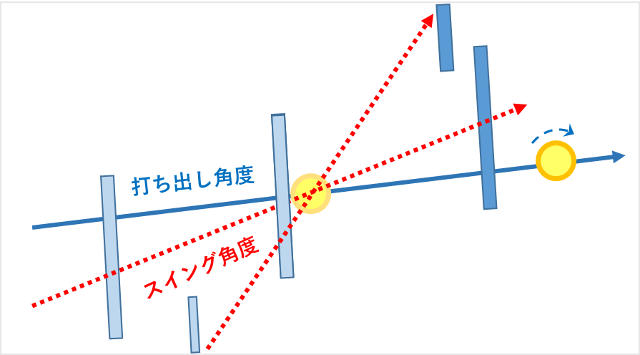

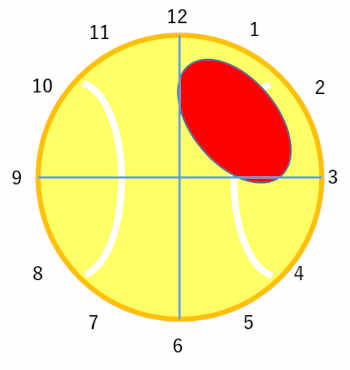

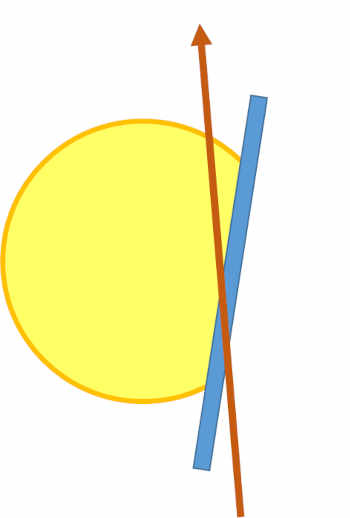

「スライスサーブは、ボールの横・外側を打って横回転をかけるから、左に (右に) 曲がっていくんだ」という風に言われますね。(回転が分かりやすいように下図は野球のボールで例を作っています)

|  |

ボールに回転がかかる理屈 (ストローク)

上で「打つだけで自然とトップスピンがかかる」という例を上げましたので、まず、ストロークのスイングでトップスピンがかかる理屈を考えましょう。

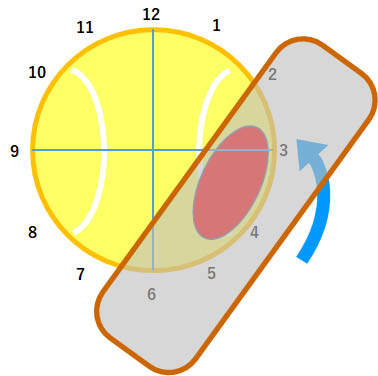

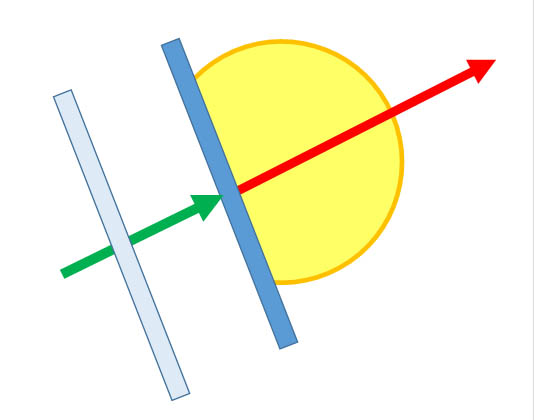

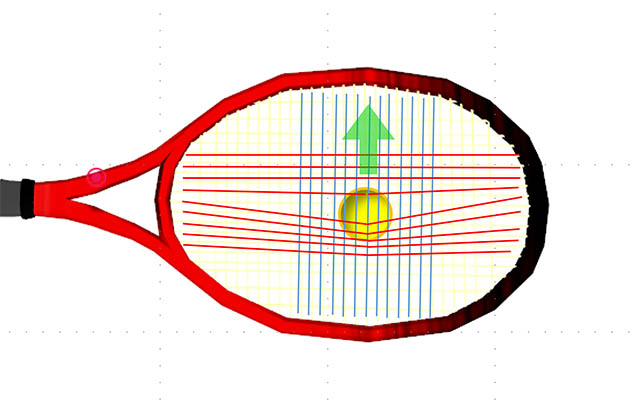

ラケットにはストリングス (ガット) が縦・横に張ってあり、ボールと接触するのは厳密にはラケットではなくこれらストリングスです。『ラケット面』と呼ぶ事もありますね。(縦横の角度が斜めになっているラケットもありますがここでは一般的な縦横のラケットを前提にします)

ストロークであれば、ストリングス (ガット) の縦糸がボールにかかり、横糸方向にラケット面が進んでいけばトップスピン・順回転がかかります。縦糸が地面と水平方向で横糸とラケットが垂直方向に進む時に「きれいな縦回転・トップスピン」のボールが打てる理屈です。(長い縦糸が最も機能する使い方)

|  |

|

ストロークにおけるスライスショット (バックハンドスライス、フォアハンドスライス) も理屈は同じ。インパクト前後にラケットが進んでいく方向がストロークの横糸と一致する際、もっとも効果的に縦糸が稼働し、ボールに逆回転がかかります。打ち方や腕・身体の動かし方はインパクト前後にこの事象を成立させやすくする要素に過ぎませんから、『打つ形』や『腕の動かし方』等に気を取られていると「ボールが飛ぶ」という物理現象を起こす条件 (ストリングスとボールの接触の仕方) に目が向かない、思うような飛び方を得られないといった結果に繋がると思います。

結果「バックハンドスライスは打てるけど方向や距離はまちまち」という方は少なくない気がします。

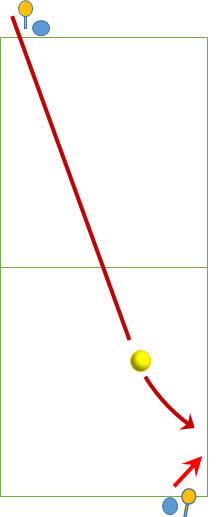

オーバーヘッド系スイングで縦回転をかける難しさ

因みに「スピンサーブが難しい」と言われる理由の一つは、純粋にオーバーヘッド系スイングを用いて「ボールに “縦回転 (順回転・トップスピン) を” かける」という事が理解しづらい という点が大きいと考えています。

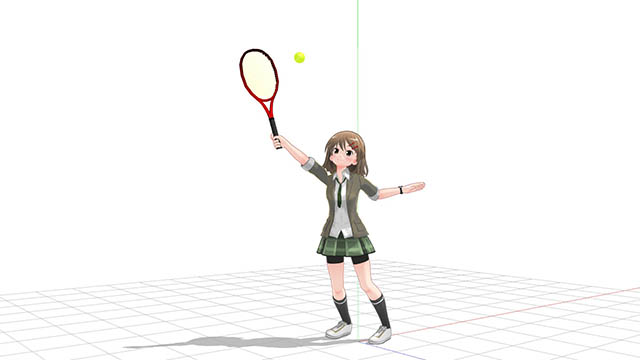

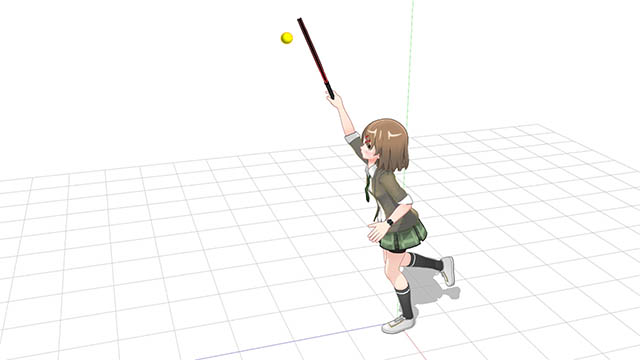

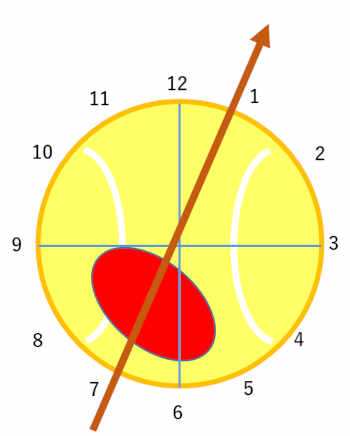

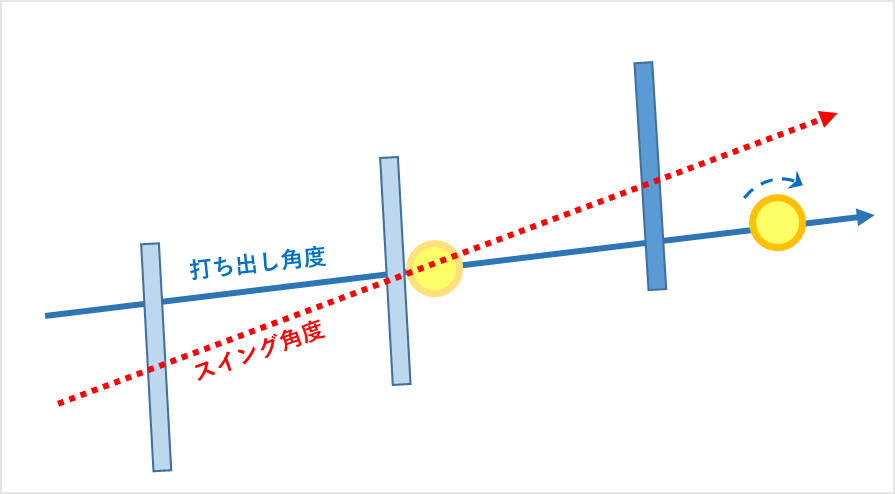

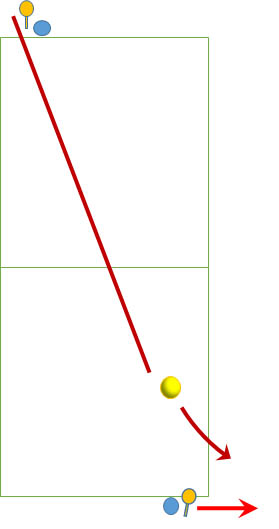

オーバーヘッド系スイングでは (どういう打ち方をするかは別にして) ラケットヘッド側が “明確に上にある” 状態でのインパクトが我々のイメージの中にあると思います。そして、下図のような状態から縦回転をかけようとするなら「短い横糸を使う」しかありません。

|  |

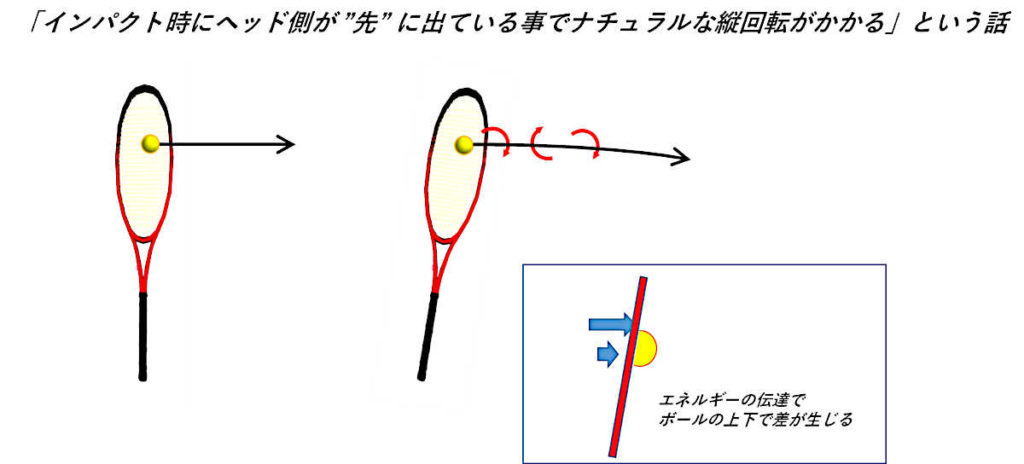

大昔に「インパクトでヘッド側が “先” に出ているとナチュラルに縦回転がかかる」と教わった事がありますが、今は「野球のナックルやチェンジアップのように無回転に近いボールが空気抵抗で落下しているのでは? 上から抑える以上の効果は期待できないのでは?」と考えています。実際、無回転に近いサーブを打つとそういう『変な』落下の仕方を感じます。

理屈の面から考えるとやはり「ストローク同様、長さがあり、大きく稼働する “縦糸” を使わないと『打つだけで回転がかかる』ようなサーブは実現できない」でしょう。