フェデラー選手のグリップ

よく「選手がどの位の厚さのグリップで握っているか」が話題にあがります。

そしてその中でよく名前の上がる選手の一人がフェデラー選手です。

フェデラー選手のフォアハンドのグリップは薄いと良く言われますが、どの位の薄さなのか改めて確認してみることにしました。

フェデラー選手の特徴1 手首の柔らかさ

最初に触れないといけないのがフェデラー選手の特徴の一つである手首の柔らかさです。テイクバックからスイングに入る際、手首の背屈加減が他選手よりも明らかに大きく、前腕とラケットの角度が90度近くまでになります。

この手首の柔らかさが、あの独特のコンパクトなテイクバックからの強いスピン量を生んでいる要因だと思います。

ただ、振り始めで手首が甲側に曲がる「ラグ」と言われる事象がパワーの秘訣だと意図的に起こそうとする話がありますが、物体であるラケットには慣性の法則が働きます。

足で地面を踏み、身体の戻し等を連動させてスイングが開始されると手は身体の回転に伴い身体の後方から前側も移動していき、手に握るラケットもグリップ側から引かれていきますが、テイクバックの位置で速度ゼロであるラケットはその場に留まり続けようとし、手をスイング軌道後方に引っ張り続けます。

これの結果起きるのが「ラグ」だと考えます。

必要な要件は腕や身体がリラックス状態である事、強く加速を生みだす事等だけです。「手首を甲側に曲げる」といった意識は不要だし、邪魔でしょう。

ラケットが留まろうとする力より引かれる力の方が強いのでラケットはグリップ側から進んでいき、遅れて加速したヘッド側は身体の回転や手の動きよりも速度が増し、今度は慣性の法則でその直進運動をし続けようとするので、身体を追い越した後、更に前進していこうとします。

いわゆる「ヘッドが走る」と言われるような事象ですが、これも腕がリラックスしているが故のもので「ラケットを前に放り出すようにする」といった意図的に起こすものでもないと考えます。

フェデラー選手の特徴2 ラケットを長めに持っている

手首の柔らかさを見た上で実際のグリップを見てみると、フェデラー選手のフォアハンドのグリップは、グリップエンドが手のひらの中に収まった形になっています。

これは鈴木貴男選手も同じなのですが、俗に言う「ラケットを長めに持っている」ような形です。

感覚的な事もあるのでしょうが、グリップエンドを手のひらに収めて持つ利点としては、手首の稼働域を最大限活かせる(手首の角度+手のひらの中で付けられる角度)事と、よりラケットヘッドを動かしやすい = 加速させやすいといった事があるかと思います。

手のひらのどの当たりにラケットが接しているのか?

続いてラケットを手のどの辺りで握っているかについてです。

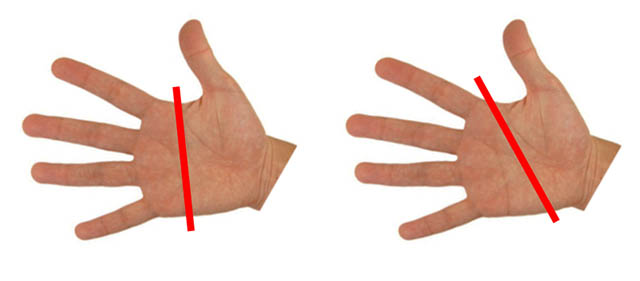

通常グリップは、セミウエスタンやウエスタンのように握る角度の名称で表されますが、手のひらのどの部分にラケットを当てるのかは厳密ではありません。少々極端ですが次の図のように手にラケットがどう振れているかは殆どの場合無視されます。

グリップの名称も絶対的な物ではなく「セミウエスタンに近い」「ウエスタンほど厚くない」といった表現をよく聞くように厳密に規定されているものではないと思います。

自分のグリップをどれかに分類する意味がない

要は (握り方に許容範囲が広いという点を踏まえて) 自分が握りたいように握ればいい訳なのですが、皆が自分のグリップが何グリップと呼べばいいのか知りたがりますし、逆に特定のグリップの例に自分のグリップを合わせようとしたりします。

グリップの厚さが変われば、ボールに対して力が入る位置やボールを打ち出す角度に対してラケット面の角度を維持しやすい位置が変わるため、打点の位置は自然と前後します。

皆少しずつ握り方が違うグリップを比べて良い悪い(セミウエスタンよりウエスタンの方が強いボールが打てるとか)という話をするのはよくわかりません。余談ですが、ATP上位の選手のグリップを見ると極端に厚いグリップの選手は居ないと思います。

ではフェデラー選手のグリップは?

フェデラー選手のグリップを見ると、先ほどのグリップエンドを手のひらに収めている事もあり、手の平の人差し指から親指の拇指球側を多くラケットに密着させてようです。

上の手のひらの画像で言えば、左がハンマーグリップ的。スピンがかけやすい握り方(フェレール選手がこの握り)と言われますが、フォアハンドのスイング時に手首の背屈、掌屈を用いてラケットヘッドを加速させるにはフェデラー選手のラケットの握り方(手のひら内でのラケット角度、グリップエンドを手のひらに収める)がやりやすいかもしれません。(よりラケットヘッドが動きやすくなる訳でラケットをボールに正確に当てる難しさもあります。)

よく「卵を握るように」言われるような手のひらと指で丸く形をつくって全体でラケットを握る握り方 (野球的に言えば指をバットにかける) がありますが、フェデラー選手が指ではなく手のひら側に多くラケットを当てているのは、コンチネンタルグリップの感覚に近く、グリップが薄い事もあるでしょうが、より手のひらの感覚でボールが感じられる利点もあるのかなと思います。

インパクト後のラケットを見てみる

インパクト後のラケットを見てみます。

インパクト後の握りを見ればフェデラー選手のグリップの薄さがより分かると思います。ラケット面と手のひらや親指はあまり角度が付いていません。もっと厚いグリップならこの手首の角度では、ラケットヘッドはもっと立っており且つラケットのインパクト面もより体の右側を向いているかと思います。

フォロースルーを見てみる

最後にフェデラー選手のフォロースルーについてです。

フェデラー選手は、ラケットのインパクト面を地面に向けるような形でフォロースルーを取ります。これはコンチネンタルグリップでスイングボレー気味に打った場合に似ています。

これはインパクト後に手首を返すか返さないかの違い(前腕のプロネーション)なので、グリップの厚さのよる動作という訳ではないでしょうが、手首を返す(前腕の回転。プロネーション)事でラケット面が長くボール方向を向く、スピンがかけやすくなることよりも、ラケットヘッドがボールの打ち出し方向角度に対してより走りやすく感じる、振りぬきの良さを重視して、このようなフォロースルーを撮っているのではないかと想像します。

この辺もフェデラー選手独特のグリップの握り方やフォームを活かした打ち方なのでしょう。我々がやるなら厚いグリップで手首を返して振る方がボールを正確に捉えやすいし、回転もかけやすくなります。参考にするにはボールのタッチの感覚がないと難しいでしょうし、フェデラー選手のセンスゆえという所だと思います。

関連記事: