テニススクールあるある

テニススクールに通っていると “あるある” があると感じます。

例えば、試合(ゲーム)中なのに『ボールを打ってきた対戦相手にそのまま返球し返してしまう』等があります。練習では、ボレーでもストロークでも相手が打てるように返球しないと打ち合いが続かないので対戦になってもその癖が出てしまうというものです。これで悩んでいる方は少なうないでしょう。これは脱初心者の壁の一つだと思います。

そして、その延長線上にあると思っているのが「対戦相手であるダブルス前衛等に向けて攻撃する。ボールをぶつけようとしたりする」です。

こちらはスクールあるあるではないのですが、そういう方をよく見かけますし、「相手に向けて打ち返してしまう」から発展した、脱初心者した結果、生まれる方向性なのかなと考えています。

前衛にぶつけるような攻撃の問題点

対戦相手がネットに近い位置から、ダブルス前衛である自分に向けて攻撃しようとしている。ぶつけるような、或いは足元に打ち込むようなボールを打とうとしている場合、そのボールは、ある程度の速度が保たれた直線的な軌道で飛んでくるだろうと推測できます。ものすごく回転がかかっていて変化する。ゆっくり飛んできて大きく落下軌道を描くなんて事は少ないです。(当然ですよね。「打ち込んでやる。ぶつけてやる」って形相で力んで打ってくるのですから)

自分に向けて打ってくるという事は、簡単に言えば、触れる範囲にボールが飛んでくるという事でもあります。少なくとも手を伸ばしても届かないといった場所ではありません。

ここまで書けば分かるかもしれませんが、前衛にぶつけようとする、足元に打ち込んでやろうとするような攻撃は「読まれやすい」し、「対処の方法も決まっている。難しくない」のです。

ネット近くといっても攻撃してくる相手はネットから少し離れている(※)でしょうし、自分も相手が攻撃してくる状況であれば、サービスライン付近の守備的ポジション、体勢も取れています。相手との距離もあり、時間もない訳ではないのです。

| ※一概には言えませんが「攻撃時にネットに接近できていない」のは前衛としての位置取り、ボールを打つ相手にプレッシャーをかけるような位置取りをしようといった発想がないためだったりします。雁行陣後衛同士のラリーに動きが追いつかず、中途半端な位置で攻撃せざるを得なくなる。ネットから遠いので飛んでくるコースの角度が広がる。”真横に飛びつく” ようなポーチになります。そんな中で “ベタ付き” できる人は「味方関係なく、”次”で攻撃してやろう」と決め打ちしている方だったり。ダブルスは味方と2人で攻守するもので「チャンスを作るのは後衛の役割。作ってもらったチャンスを確実に決める。そのための準備をするのが前衛の役割。相手にプレッシャーをかけるのは後衛を助ける前衛の役割」といった点を理解しない、「自分がボールを打つ事だけ考えている」ダブルスは、締まりがなく、流れが曖昧で、ミスをミスで返しポイントになるとった内容になりがちです。 |

相手に向けて打つ、ぶつけるような攻撃が決まってしまう理由

そういう攻撃が「ポイントに繋がる」少なくとも打っている本人達はそれまでの経験からも「有効な攻撃だ」と認識される (だから使う) のには理由があると思います。

男子プロ選手のように大きく踏み込んで『バチーーーン』と叩きこんでくる、当たったら怪我をしそうな球威でボレーを打ってくる訳ではないでしょう。だとすれば「打たれる側、守備側に問題があるから」だと考えます。

身体にぶつけるような攻撃を受けた場合、足元に叩き込まれるような攻撃を受けた場合の守備側の反応としてよく見るのが「咄嗟に距離を取ろうとし、下がりながら打とうとする。顎が上がり身体が伸び上がる。体勢は崩れて腰砕け。足で踏ん張れない状態で手だけ伸ばしてなんとか当てようとする」といったものです。相手がこういう反応をするから決まってしまうのです。

相手の攻撃に対処できるには何が必要か?

前述しましたが、相手にぶつけよう、足元を狙って打ってやろうとする攻撃は「ある程度の速度があり、飛んでくる際の速度変化、軌道変化が少ない、予測しやすいボール、状況である」と考えます。

サービスラインからネットまで6.4mもあります。サービスライン付近で準備できれば、攻撃側との距離は10m近くあるかもしれません。『心理面、身体面で準備が出来ていれば』十分反応できる時間的余裕があると思います。慌てる必要はない状況である事も多いです。

それなのに十分な心理的、身体的準備ができず、不安定な体勢でラケットを差し出さざるを得ない。結果、自分に向けて打ちこんでくる相手にポイントを与えてしまう事になる。それには当然理由があり、それを理解、改善する事でその攻撃は有効ではなくなる。そして逆に相手を一気に不利にするきっかけになると思います。(「打ち込んでくれてラッキー」という感じです。頭を使った追い込まれ方をされる方が心理的にも体力的にも辛いですから)

1. 予測する

テニスでは「次にボールを打つ相手を観察し、飛んでくるボールのコース、球種、速度等を毎回予測する」事が絶対に必要です。

コートの長辺、ベースライン間の距離 (23.77m) を時速130km/hのボールは0.66秒で到達します。これは机上の計算。空気抵抗や重力、バウンド等による速度低下が一切ない場合の計算ですが、人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒と聞きますから「相手が打ったボール、飛び始めたボールを見てから準備をしていたのでは間に合わなくなる」のは想像が付きます。

相手と速い速度で打ち合っていると1回は返せても次、その次とどんどん準備が追いつかなくなりミスする経験はあるでしょう。

自分がダブルス前衛、ボールを打つ相手との距離が短くなり、ボール速度低下が小さい内に打つ必要があるなら尚更です。

テニススクール等では『ボールの打ち方』は手順として教えてくれますが、相手ありきのスポーツであるテニス (自分が最高のショットを打てば後は結果待ちとはならない。相手は必ず打ち返そうとしてくる) なのに対戦相手との接し方、どう向き合えば良いのかは教えてくれないです。

それは試合のやり方、ダブルスのやり方にも繋がりますが「実戦の中で自分で覚えなさい」という感じ。実際、打ち方のように「こういう手順でやればOK」とはいかないのでスクールで教えるには難しい部分です。(でも「教えづらいから教えない」のは説明する側に逃げにもなっていると考えます)

その中に『予測』も含まれていると考えます。

どう訓練すれば良いのか?

コート上で練習する際、打ち合っている相手、周りで打っている人達の打つ際の様子を見て予測をする訓練をします。「身体が右を向いているからクロス」とか簡単なものでもありません。各部の情報を総合して判断するので、よく聞くと思いますが「全体をぼんやり見る」感じです。最初は難しくても1回90分のレッスンでボールを打つ瞬間は何百回と見られます。要は意識して練習しているかが1年後を大きく変えます。

コート上でなくても練習できます。YouTubeに試合動画がたくさん載っているのでそれで訓練しましょう。スマホ1つで出来ます。同じ動画を繰り返し見る事で理解も深まりやすいと思います。

2. 位置取りする

予測によって得られる情報で心と身体の両方で準備をする訳ですが、それには「ボールが飛んでくるであろうコースに対し、対処しやすい位置にポジションを寄せておく。移動しておく」事も含まれます。相手がクロス方向に打ってくるだろうと思ってもコートの端から端まで相手が打ってから追いかけたのでは予測の意味がないですよね。

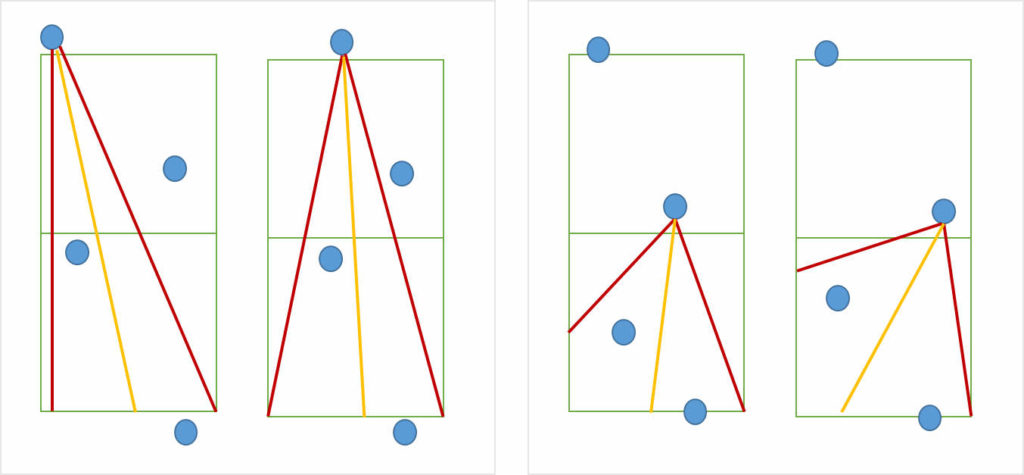

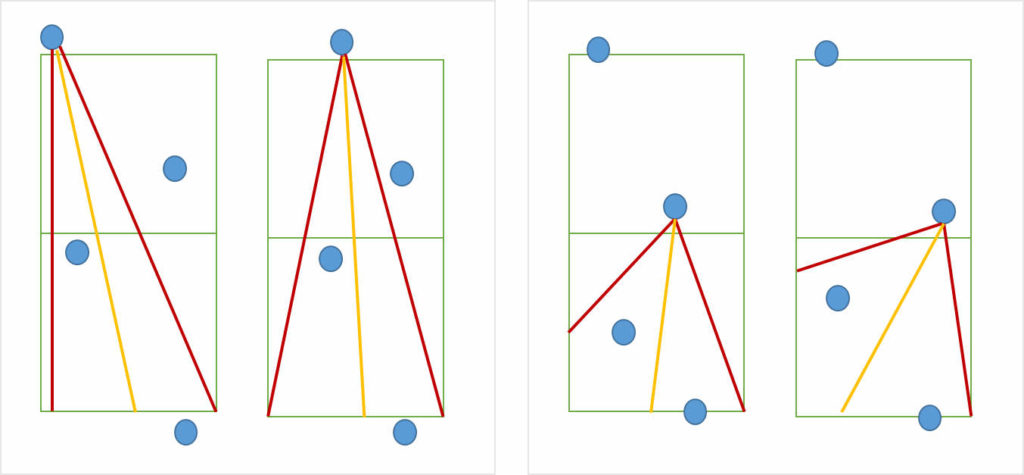

ボールを打つ相手が無理なく自コートのライン内に収められるコースはおのずと決まってきますし、その角度は扇型のイメージとして予測可能です。

ラインぎりぎりのストレートは確率が下がるし、技術的に難しい、速度が上げられないショートクロスは打たれてから追っても対処できます。

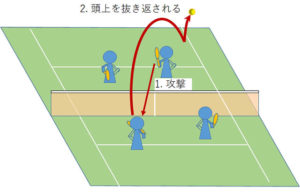

下のイメージ図を見て分かると思いますが、飛んでくるコース、扇型の角度は相手に近づくほど幅が狭くなり、離れる程広くなります。だから「怖いから出来るだけ下がる」のは相手を有利にするだけです。飛んでくる角度を2分割し、半分を見方、半分を自分が守れば良い。とてもシンプルです。相手が打つ位置は毎回違いますからそれに合わせて敵味方の他3人がポジション取りを修正する。それがあのダブルスらしい細かい全体の動きになります。(相手が打つから前、味方が打つから後ろでは追いつけません。)

ボールは相手コート側、“前から” しか飛んできませんからロブで抜かれない限り後方に空いたスペースを心配しても仕方がありません。(ロブは余裕がない中、打っても精度が下がるので打ちやすい状況を作らせない配球も重要)

3. 周辺視野を使う習慣付けをする

最初に述べたテニススクールあるある「ボールを打った相手につい返球してしまう」という話。

そして「相手前衛等にぶつけるように攻撃する。足元に打ち込んでやろうとする」という話 (いろいろな選択肢の中から選んでいる訳ではなく、それだけしか行えないような場合)。

これらが起きる原因になっていると思うのが、

“周辺視野”が使えているか

の差です。

周辺視野については色々な機会で聞くかもしれませんが、まず、

人が視覚情報を得る際、低速で進んでいる、例えば歩いているような状況では、目に入る広い部分の情報を広く把握する事ができるが、高速で進んでいる、例えば車に乗って高速道路を走っているような場合は、前方のごく一部の情報しか集中できなくなり、それ以外の部分は把握できなくなります。こういう感覚は経験があるでしょう。中心視野と言うようです。

テニスにおいて自分が注目すべき相手はボールを打ってくる相手です。その人以外の打ったボールを自分が打つ (?) 意味がないですからね。球出しをしてくるコーチ、練習で打ち合う相手。ボールを打つ相手に “注目” する癖が付きます。

ただ、予測を都度、毎回、必ず行う事を考えると相手そのものを見ているだけでは情報が足りないです。

・相手はコートのどの辺りに居るのか?

・自分はコートのどの辺りに居るのか?

・間になるネットの高さは?

ボールを打とうとしている相手の状況と合わせてそれらの情報も把握できていないと

「自分はどのコースに打てるのか? 打てば良いのか?」

が判断できません。

「めちゃくちゃ空いているスペースがあるのに気づかない」といった事が起きますね。

ここまで書けば分かるかもしれませんが

ボールを打つ相手とその人が打ったボールにフォーカス(視覚的集中)をしすぎるあまりに起きるのが「ボールを打った相手につい打ち返してしまう」という事であり、他にも多くの選択肢があり得るのに「前衛等に向けってぶつける、足元に打ち込もうとつい考えてしまう」といった事だと考えます。

要はボールと特定の相手の事しか意識できていないという事です。 コートや相手を含め、攻め方を判断するための情報を把握できていないからそれしか出来ないのは当然と言えます。

飛んでくるボールの位置変化は把握しながら、周辺視野も使って打った後の相手の様子 (どこに居て、どう動こうとしているのか)、自分の位置から見た相手コート、ネットの状況等を把握しつづけていたいです。

難しい事を言っているように思うかもしれませんが周辺視野がこれだけ言われるのは「誰もが持つ能力、誰でも出来る範疇の事柄」だからだと思います。

コート上で練習する際、そういう意識で取り組む、習慣づけが出来るかだけで技量はそのままでも自身のテニスの精度が大きく変わってきます。その一例だと思う事を後述します。

「自分に向けて打ってこい」という意識

私がダブルス等を行う際によく持っているのが「自分に向けて打ってこい」という意識です。

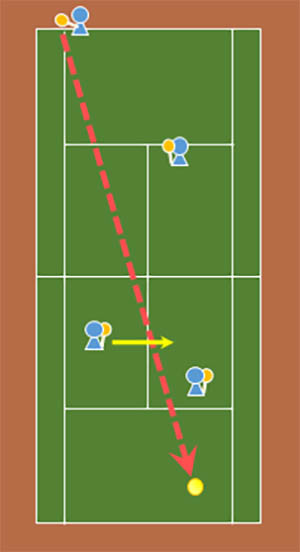

ボールを打とうとしている人が (周辺視野も含め) 相手達の状況を把握しつつ打つコース等を決めているかどうかは別として (やっている人もやっていない人も当然居ます)、相手が打ってくるであろうコース、少なくともその半分である自分が担当する角度を攻守できる位置に予め移動しておく必要があると考えます。(敢えてスペースを空けて打たせる事もありますが)

自分がポーチするなら「出来るだけ相手に近い位置 (ネットに近い位置)で扇型の角度の中心に近い位置に立てば飛んでくるボールに対して両足を使って踏ん張れる良い体勢、姿勢で打てる可能性が高くなる」といった利点が生まれます。

繰り返しますが、相手が打ってから判断し動きだす。相手が打つから前に出るといった後追いの動きでは全くボールに追いつけません。(だからネットから遠い位置での “横っ飛び” ポーチとかになる)

自分がダブルス前衛で、次にボールを打とうとしている相手後衛等に対して「自分に向けて打ってこい」という意識を持てていれば、

・ボールを打つための心理的・身体的準備が整っている

・ボールを打とうとしている相手の視覚に入る位置にポジション取りも出来る

・結果、視野に入る事で「あの前衛に向けて打ってやろう」という誘導もできる

と考えます。

それで実際に自分に向けてうってきてくれれば「他にも選択肢があったかもしれないのに、結果的にコースを誘導、絞らせることに成功している」事にもなります。

自分の意識付けだけで次の状況が変わってくる。メリットがたくさんあるのが伝わるでしょうか?

「自分にボールが飛んで来たら嫌だなぁ」「あ、自分に打ってきたどうしよう」と思っている場合との差は実力の差以上に大きなものになりますよ。

実際、ぶつけにくる攻撃は “かわし” やすい

プロのダブルスの試合で「2人スマッシュを打ち付けているのに相手がロブ返球を続けてなかなか決まらない」というシーンを見ると思います。

上げるロブが深いので角度を付けたスマッシュが打ちづらいのもあるのですが「相手にぶつけようとする、足元の打ち込もうとする攻撃」同様にスマッシュってある程度速度があって球質の変化が小さいショットだと考えます。

実際、ダブルスでスマッシュを足元に打たれてもロブ気味に合わせて返球するのはさほど難しくないです。

相手のボールに速度がある (エネルギーが大きい) ので軌道にラケット面をきちんと差し入れる、押し支えるだけである程度は跳ね返す事ができるからです。ボレーやリターンの理屈と同じです。

また、自分の身体のぶつけてくる攻撃も案外切り替えしやすかったりします。

飛んでくるコースが自分の身体の範囲かその周辺だと分かっているのです。

相手に視線を向けたまま、飛んでくるボールを周辺視野で追えば、その飛んでいく先にラケット面を指し入れる、差し出すだけで相手の頭上を越す “ロブ返し” みたいな事をするのはさほど難しくなりません。

「相手にぶつけるようにボレーを打ったのに切り替えされて頭上を越されてしまい形勢逆転さる」なんて場面をよく見ませんか?

これは「スマッシュを打ったらロブ返球される」と大きく変わらない対処だと思います。

そもそも「予測しやすい球種を触れる位置に打っている」点に課題があります。ボールの威力に弾き飛ばされるような球威がない、体勢が取りづらい位置、予測しづらい変化を加えて打っている訳でもないのなら尚更です。

周辺視野の使い方例

飛んでくるボールの位置変化 (飛んでくる。接近してくる) を把握しつつ、同じ視界でコートや相手の情報も把握する使い方の例を上げましょう。

これは結構、重要な部分だと考えます。

その人の技量以前のミス発生を大幅に減らす、今まで取れていなかったボールが取れるようになるきっかけになるかもしれません。

相手を見たままボールを見る

【ビジョントレーニング】野球人必須!バッティングのミート力を高める目のトレーニング

野球向けのトレーニングという説明ですがこの動画で言えば、

カメラを見たまま、視点を変えないまま、カメラ方向から飛んでくるボールを手で掴む

という物になります。動画を見ればどういうものか分かるでしょう。

これをテニスに当てはめるなら、

ボールを打った相手に視点を定めたまま、飛んでくるボールにラケット面を出す

といった事になります。

顔を近づけずに足をセットする_ 鈴木貴男プロ合宿

鈴木貴男選手のボレー説明ですが「ラケットを身体から離す。ラケットに顔を近づけていかない」と言われていますね。

ボールをよく見ようと顔を近づけていく事で姿勢の崩れ、重心のブレ、ボールは見れても相手や相手コート、ネットの状況が視界から失われてしまうという説明です。

「ラケット面を正確にセット出来れば “相手を見たまま” ボールを打てるようになる (44秒~)」と言われています。

「顔を近づけるようにすると良い」というアドバイス

初心者の方がボレーを習う際の導入として、或いは、ボレーを打つ感覚が良く分からないという方に向けた説明として、

「手でボールをキャッチするように、少し顔を打点に近づけるようにすれば、ボレーが打ちやすくなります」

といったアドバイスを聞くと思います。

こういうコーディネーショントレーニングをしたりしますよね。

Volley – Throw to One Hand Catch

テニスは野球やサッカー等と違い「ボールを一旦掴む、保持する」と言った事ができないです。ボレーボールもそうですが触った瞬間には飛ばさないといけないです。

そのためには『ボールとの距離感』『ボールの飛び方、位置変化の理解』『タイミングを合わせる感覚』等を養う必要があり、それらが未熟な方にはこういった訓練は意味があるのでしょう。

ただ、こういう打ち方ができるのは遅いボールをかなり引きつけて打つ。打つボールも速度を出さないで打つような場面に限られると思います。

ストロークで強く打とうとしてくる相手に対するなら「”強い” 横向きを作らず、正面向きを保ったまま、ボールを打つ相手を見たまま、飛んでくるボールに周辺視野を使ってその軌道にラケット面を出す」といった事が必要になると思います。

前から飛んでくるボールのエネルギーを押し支えるための両足の状態としてはこういった位置関係、向きが望ましいですよね。

横向きの状態では足や身体に力が入りづらい、押し支える位置から分散してしまうでしょう。

この動画でも「ボレーを打つ際に横を向き過ぎるマイナス面」を分かりやすく示しておられます。

【テニス】鈴木貴男プロの「世界一受けたいレッスン」ボレー編①

時間の無い中、効果的に準備する、対応するため

ダブルススペシャリストのネットプレイを見ていると正面向きのまま、ボールを打つ相手に視線を向けたままボレーを打っている様子を良く見ます。

2010 Hitting with Bryan Brothers

※利き腕だけでボレーを打つ場合、フォア側は横向きで利き腕肩が後ろに下がり、それを身体の前側も戻す範囲で打点を決める。バック側は横向きで利き腕肩が身体の前側に合って変わらないです。このため左右で身体の捻じり方が違うけど、正面向きのまま、両肩が目標に正対したまま腕だけ伸ばすような打ち方にはなりません。

真横を向くような準備でも、正面向きのままでも足や身体に力が入らない。

難しいですがその辺がボールを打つ、どういう体勢で打てるよう準備すれば良いのかの理解のカギ (根拠の一つ) になります。

プロ選手の多くはインパクトの瞬間を見ていないという話

テニスに限らず良く言われる指摘に「ボールを良く見ろ」がありますよね。

我々が打つ対象であるボールの位置変化を認識する手段はほぼ目からの視覚情報に限られます。(打球音は騙される事がある)

両眼を使ってボールをよく見ていないなら空振りしたり、正確に捉えられなくなるのは当然ですし、テニスでこの指摘がされるケースの多くは「ボールを打ち終わっていない段階でボールが飛んでいくコースの方角が気になり、そちらの方を見てしまう」といった事によるものだと思います。

正確に言えば「その方向を見る事で頭が動き、身体の軸がブレ、体勢が傾き、足にも力が入らなくなる。結果、ボールに正確に当たらなくなる」となると考えます。「ボールが飛んでいく方向を見てしまうから」では正確に伝わらないと思うのです。

さて、この「ボールを良く見ろ」の指摘がされる際によく上がる例は「フェデラーはインパクト後も打点の位置を見続けているぞ」といったものです。

実際、そうなのですが、フェデラー選手の場合、「ポイントが始まって終わるまで相手と自分の中で飛び交うボールの位置変化をボールに顔をしっかり向け続けて認識し続けている」といった類のものだと思います。「インパクトの瞬間だけしっかり見ている」のではないのです。

その辺が説明する側に都合よく使われている感じです。

同時に、写真で確認すると、フェデラー選手以外の多くのトッププロが「インパクトの瞬間、ボールとラケットの接触を見ていない」事が分かります。

癖や自分なりのリズムなのでしょうがティーム選手は目をつむっている写真ばかりです。

大事なことは「ボールが今どこにあるのか」を認識し続けるという事です。

それには得た情報からの予測 (ボールがどう動くか) であり、周辺視野を使い「相手を観察しつつ、自分がどこのどう打つべきか考えつつ、ボールの位置変化も把握する」という事でもあると思います。

男子プロのボールの打ち合いは速度があります。近年はボール速度向上の物理的限界から「相手の時間を奪う」要素が強まり、ベースラインから下がらない、相手からも近く自分も準備時間を以前ほど取れない状況での打ち合いが求められています。相手はドロップショットも使い、ラリーを短くするためネットプレイも使ってきます。自分が打つ際でも相手の状況を把握し続けないとうまく立ち回れません。ナダル選手がベースライン後方3mからでもポイントを決めまくっていた時代ではないのです。

もっと視野を広く取り、ポイントを組み立てる方が楽しいはず

周辺視野をうまく使えていない。飛んでくるボールとボールを打った相手、或いは特定の相手に意識を集中させてしまう癖が付くせいで「対戦相手であるダブルス前衛等に向けて攻撃する。ボールをぶつけようとしたりする」というプレイが多くなっているのではないか思っています。