サーブは難しい、なぜ上達しづらいのか?

最近の私の課題でもあるので今回もサーブについて考えます。

「サーブは難しい」と感じる方は多いと思います。ひとつには、

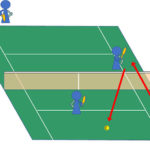

直立に近い自然な体勢の中、ボールを見やすく、ボールとラケットを接近させる、当てる感覚を持ちやすいボレーやストローク

トスしたボールを頭上に見上げる辛い姿勢、屋外ならボールの背景は空だけで位置や高さの変化を目で把握しにくい、前から自分に接近してくるのではなく落下してくるボールを凝視したままそれにラケットを接近させる、当てるという難しさがあるサーブやスマッシュ

という対比があるためでしょう。

また、ストロークについては20数年前より初心者の段階から「トップスピンをかけて打つストロークを基本」として教えられる一方、サーブは「回転をかけないフラットサーブが基本、回転をかけるスライスサーブやスピンサーブは応用」という指導が変わらず続いている事が大きいと考えています。

程度の差はあれトップスピンをかけてストロークを打つのは皆、そんなに難しくはないと思います。

同じベースラインから打つフォア側のショットであるフォアハンドストロークとサーブです。身長2mの方でも無回転のサーブを入れるのはほぼ不可能(※)と言える中、道具の進化で誰でもボールに大きなエネルギーを加えられるようになり、結果、トップスピンをかけて打つストロークが基本となった20数年前にサーブも「回転をかけて打つのが基本」となるべきだったのだと強く感じます。

理由は色々あるでしょうが「トップスピンのストロークより教えるのが “はるか” に難しいから、教え方を考える苦労を誰もが避け放置された。」といった事かと思います。「トップスピンをかけてストロークを打つ」はプロも含めて世界的な流れだったためそれまでの指導内容を一新する勢いがありました。(説明できない ≒ 指導ができない)

一方、「サーブは難しいから簡単には上達しないものだ」と教える側、教わる側双方が納得してしまっていますし、「回転をかけて打つサーブが基本だ」という流れに置き換わるほどの勢いがずっと生まれなかったのでしょう。

※身長2mの方でも無回転のサーブを入れるのは不可能

テニスでは「できるだけ打点を高く取る方がサーブの入る確率が上がる」という “常識” がありますが、計算してみると、

「空気抵抗や重力等の諸条件を無視したとして、身長2mの人が最短距離、ネットの最低部を狙って打ったとしても “無回転のサーブ” を入れる事はほぼ不可能」

という結果になります。

ネットの上10cm程の空間を必ず通過する精度でサーブは打てません。且つ、これに自分では制御できない空気抵抗や重力が加わる。ほぼ運任せです。

そもそも空気抵抗や重力ではどうしようも無いほどの速度でサーブが打てない方にとっては「なんとなくスライスサーブが打てれば2ndサーブはOK」位の認識であまり深刻に考える機会がないと思います。ストロークでも速度が速くなければスピン量が少なくてもテニスは出来てしまいますからね。

“最低限”サーブを上達させるために

自分のサーブをどうしていきたいのか、どういうサーブが打てるようになりたいのかとは別に「2回連続で入らなければ自分の失点、それが2回続けくだけで一切打ち合いをせずにゲームを落としてしまう」のがサーブですから、

「安定して打ちたい。入りやすいサーブを打ちたい。」

というのは “最低限” のサーブ上達に求められる事だと思います。

「回転をかけて打たないサーブは空気抵抗や重力等、自分で制御できない要素に頼った運任せだ」と書きました。

でも、仮に空気抵抗や重力頼りでも

「ネットを越し、相手コートのサービスボックス内に着地する軌道で打てないと運任せにもならない」

のも事実です。

ネットを越えないサーブは絶対に入りませんし、全然見当はずれな場所に飛んでいったサーブがいきなり角度を変えて入るなんて事も起きませんからね。

それが良いサーブかどうかは関係なく、

「安定して打て、入りやすい打ち方はどういうものか?

そのためにはどういう身体の使い方をすればよいのか?」

といった事を、我々が教わる一般的なサーブの打ち方、打ち方を説明した様々な文言、表現を考える前に前提として確認しておきたいでしょうか。

例えば「スライスサーブはボールの横側を打つ」には、ラケットをスイングしていく方向や身体の向きは含まれていません。同じようなボールの位置を打っていても、前に向かって振る方と斜め方向に振る方が同じサーブになるとも思えません。身体の向きやラケットを振っていく方向も分からず「ボールの横側」とだけ思って練習しているのはどうなのでしょう?

“最低限” という書き方をしましたが、教わるサーブの打ち方以前の “基本” と考えても良いと思います。

視線を高く上げたくない

見上げるということ

サーブを打つ際はトスを上げます。

前述したようにボールの位置や高さの変化を認識するのはほぼ100%目から入る視覚情報です。

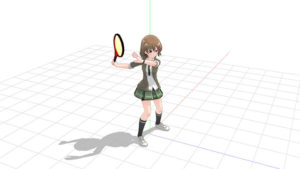

仮に、頭上を飛ぶ飛行機や星を見上げるならこういう状態になり、

もっと背中側を見ようとするならこんな体勢にもなりますが、

水平方向に遠いものを見るなら “角度の関係で” 目を動かす(視線を上げる)だけで見る事ができます。

自分と見上げる対象までの距離と位置関係によって身体の状態が変わってくる

のが分かりますね。

これは、見上げて目で位置とその位置変化を確認する必要があるトスにも関係してきます。

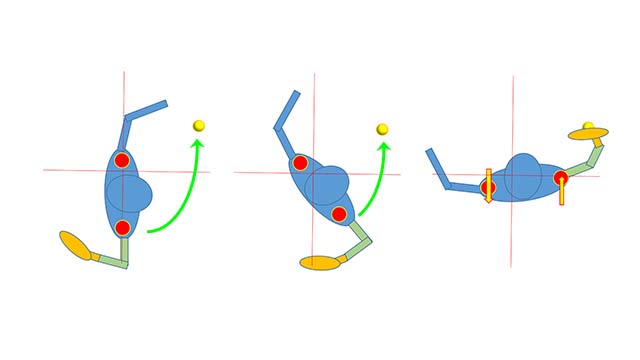

ボールを打つ高さ

我々がラケットでボールが打てる最高到達点は、

直立状態で足裏から肩までの長さ + 肩から手首までの長さ + グリップエンドからラケット面のインパクト点までの長さ + 自分がジャンブできる高さ

といった所ですが、下図のように足から腕、ラケットまでが伸び切った状態では「とりあえず当てるだけ」といった感じでしかありません。

我々がラケットをスイングする最大の理由は

「ボールを加速させる事でエネルギーを持たせ、それをボールに伝え、ボールを遠くまで飛ばすため」

だと考えられます。

エネルギーの大きさは『1/2 x 物体の重量 x 物体の速度 ^2 (2乗)』で表せますから

「インパクト前後のラケット速度が速いほど、ボールに伝えられるエネルギーを大きく出来る」

訳です。

(手に持つラケットは1種類だから重量は固定。ラケットがガットのしなり、ゆがみ、たわみ、そしてボールとラケット・ガットの当たり方によって様々エネルギーの伝達ロスが起きる。また、最大限伝えても伝わるのは全体のごく一部。ボレーやストロークは重量を持ち、速度を持って飛んでくるボールのエネルギーを反発さえて飛びや回転に使えるが、サーブは自ら上げたほぼ速度ゼロのボールを打つから「自ら加速させるラケット速度」が重要。)

先に述べたように

「打点の位置を高くしても無回転のサーブを入れる事は難しい」

ですし、

「回転をかけるサーブを打つ前提なら “最高到達点” を打点の目安とする意味はない」

と言えます。

※ただし、バウンド後にボールが跳ね上げる高さは「落下してきた高さ」に依存します。近距離でバウンドさせるスマッシュ等と違い、ベースラインからの遠い距離で打つサーブは「打点を高く取るほうがバウンド後、リターンをより高い打点で打たせる」要因になります。(後、サーブ軌道の弧の頂点の高さ) もちろん “ラケット速度が上げられない体勢を取ってまで” 打点を高くするのは本末転倒です。

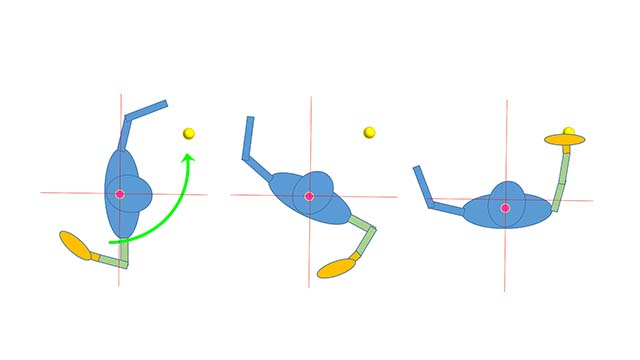

仮に打点を高く取る必要がなく、”ショットの一種類” としてのオーバーヘッドショットでボールを打つとすれば、

ジャンプをせず、両足が地面についた状態で “足で地面を強く踏み”ながら、身体と腕を連動させてラケットを振れば比較的強く振れる、ラケット速度を上げやすい

のは何となく分かるのではないでしょうか?

体重移動がどうこうとか難しい事は別に、ちょうどピッチャーがボールを投げるような体勢を取れるからイメージが湧くのではないかと思います。

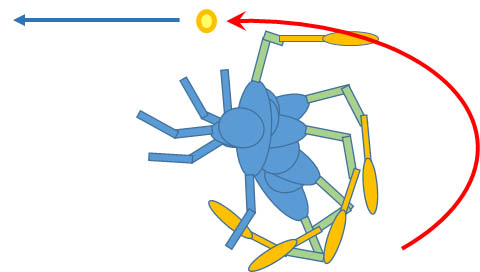

身体の中心、頭に近い位置で高くトスをあげようとするから体勢が崩れる

単純に言えばトスを高く上げる、頭に近い位置に上げるから、それを見るために、首を大きく傾ける、背中を反らす等が起こり、体勢が崩れます。

打てるかどうかは別にしてトスが低く、身体の正面、前側に上げるなら目線を上げるだけで見られます。

サーブを含めたフォア側のショットは、横向きで身体の後方にある利き腕肩を回転により身体の前側も戻す距離をラケットの初期加速に利用しています。

サーブも身体を回転させつつ、腕を “前に” 振って行きますが、その際、背骨の位置 (身体の中心)が回転の中心軸になるでしょうか?

答えは「No」だと思います。

両足の中心に身体の回転軸がある状態では、両足に左右から支えられる身体は “上半身” しか回せません。

テニスでは「体重移動をして打て」と言われますが、それには

「身体の回転軸を右脚上、或いは左脚上のいずれかに寄せる事で身体の回転をスムーズにする」

という点が含まれていると考えます。

踏み込み足側である左脚上に身体の回転軸が来れば、足先から頭までの身体全体で回転できます。

サーブを打つ際、右利きなら左脚側、左利きなら右脚側に

『壁を作るように』トロフィーポーズを取る

のもこの事を示しているのだと考えます。

つまり、サーブにおける身体の回転軸は、

「身体の中央(背骨の位置)ではなく、ネット寄りの脚、非利き手側にあり、そこから利き手側までは大きな半径として身体は回転していく。」

このため、回転軸の位置がブレなければ、

「身体の中心を軸とした左右均等の回転より、利き腕肩の位置は外側に (右利きなら右側に) 膨らんでいく傾向にある」

と考えています。

だから、(右利きなら)

「トスを上げる位置は右肩側が外に膨らむ分を考慮して “身体が回転した際に右肩が出てくる位置” に上げた方が自然な体勢で打ちやすい。」

し、

「身体の中心を回転軸とした左右均等の回転よりトスは右側に離れた位置に上げることになる。」

と考えられます。

身体の回転により利き腕の位置が外側に膨らんでいくのに、身体の中心を回転軸とした左右均等の回転を前提とした位置にトスを上げていると、

「本来望ましい位置よりトスが “身体に近い位置に” 上がる」

事になり、

「”頭の上に” トスを上げているのと同じ状態になる」

と考えられます。

これをどうやって調整するかと言えば、

「身体を左側に傾けて “右肩の外側に” トスがある状態にする」

ということです。

スピンサーブを打つ際や、敢えて大きく身体を傾けてサーブを打つ方も居るのですが、

これからサーブを学ぼうという初心者の方に「直立に近い楽で自然な状態から逸脱した不安定な状態からサーブを打とうとさせる」のは基本の習得に向けて大きなマイナス面、ハンデを抱えさせる事になる。

と思うのです。

写真のチチパス選手はサーブ後、左足側(ベースラインの左側)に重心が強くかかり、右足が右側に流れる着地になりますよね。

「身体が開く」と言われる状態に繋がり「前に強くラケットを振る」という面ではマイナスかも、相手のリターンに対する準備もより時間がかかるかもしれません。

Dominic Thiem practice

ティーム選手は、割と体を傾けたりせず、体の回転後に右肩が通過する少し外側位の打点で、自然な体勢を保ってサーブを打つ選手と思います。

こういう打ち方が良いという訳ではないですが、最初から身体が傾いた、トスの位置、身体の傾きなど、毎回状況が違う中で打たせるより “はるかに” 安定したサーブが打ちやすい、実感しやすいと考えます。

ラケットは常に身体の右側にあり、身体の右側で縦に振る

野茂英雄さんのトルネード投法のように目標方向に対して背中を向ける程身体を捻って準備姿勢を取るピッチャーがほぼ居ない事からも「目標方向に対し90度の角度で横向きを取るだけで下半身と上半身の十分な捻転差(捻り)が生まれる」と考えられます。

テニスでもマッケンローさんやエルベール選手、コールシュライバー選手のようにネット方向に背中を向けるような体勢でトスを上げる選手はいますが、

ジャンプした際に傾いた身体の軸を保って身体を回転させ、インパクトでは一般的な姿勢に戻しているいう事なので「背中を向けて構えている、トスを上げている」という点が何か特別サーブに反映されている訳ではないでしょう。

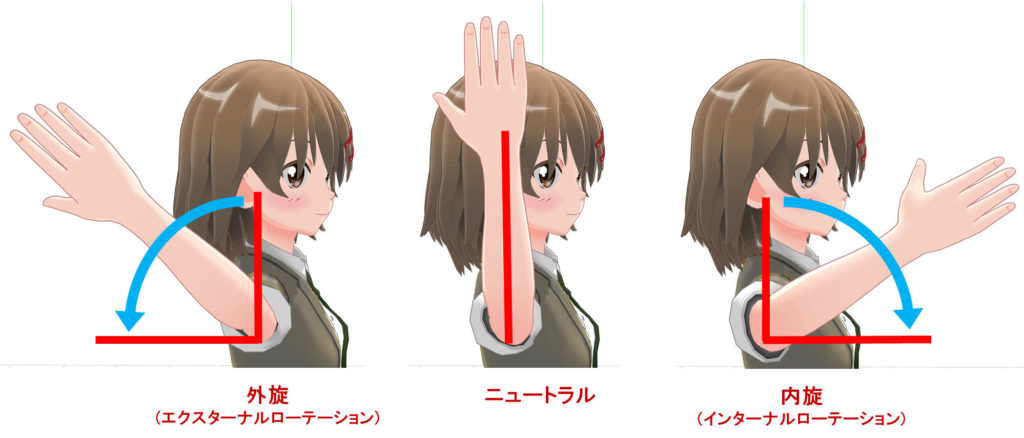

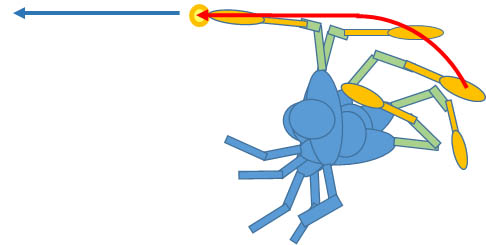

サーブはフォア側で打つショットであり、準備段階、スイング中、常にラケットは利き腕側(右利きなら右側、左利きなら左側)にあります。

腕は、

身体の中心(背骨のライン)から身体の幅の半分の長さ外側にある肩の更に外側に

ついていますね。

サーブやスマッシュに必要な “腕を縦にふる動作” を考えれば、

右腕は身体の右側の身体から一定のスペースを確保した空間の範囲で振られるべき

なのは分かるでしょう。

ボールを投げるような投擲動作では肘から先の前腕部の可動が重要になりますから、肩関節で腕を動かすようなこういった体勢では腕を強く振りづらいです。

同時に身体を大きくひねってしまう事で身体の回転により右肩は大きな弧を描いてから正面方向に動いていく事になります。

ピッチャーがボールを投げる際のようにラケットを常に身体の右側で振ると考えれば、トスを上げる際の準備段階、トロフィーポーズ、スイングの全てにおいて右腕の動作は “身体の右側” で行われる、

不必要に身体を捻る、ラケットを振る方向に対して背中を向けるような過程はそれら腕の動作の邪魔になりそうです。

(両足で地面を踏む力と身体の捻転差で力を出すにしても) シンプルに横向きから身体を回転させ、右肩を前に出してくる方がバランスも取りやすく、腕を振っていく方向も自覚しやすいでしょう。

また、プロ選手のサーブを見て「ネットに対して背中を向けているなぁ」と感じても、ラケットをスイングしていく方向、腕を振っていく方向はもっと右側に向けてだったりします。

目安としては両足のスタンスを結んだラインの先がラケットを振っていく、腕を振っていく方向になると思います。(両足が地面についた状態だけでなく、エルベール選手のようにジャンプした後の身体を向ける場合も含めて)

シンプルには、両足のスタンスをラケットを振る、腕を振る方向に向ける (スライスサーブなら目標より右に振りますよね)

その方向に対し90度横向きの姿勢を取る。

そこから不必要に身体を捻ったり、ラケットを背中側に引き寄せたりしない。

常にラケットは身体の右側に有り、身体との間に一定のスペースを確保し、身体の右側でラケットが縦に振られる意識を持つ。

といった感じでしょうか。

Rafael Nadal Hitting Serve in High Definition

トスを高く上げないでサーブを打つには?

我々がトスを高く上げようとする場合の理由の一つは

「打点を高く取りたいから」

ですね。

自分が思う “打ちたい高さ” で打てるようトスは上げる必要があります。

ただ、「打点を高く取ってもサーブの確率は上がらない。むしろ、足で地面を踏み身体を支え、安定した姿勢、体勢でスイングする方がインパクト前後のラケット速度を上げる事に繋がり、ラケットの持つエネルギーが増え、速度や回転を上げられる。」

のは前述しました。

これとは別の我々がトスを高く上げようとする理由が

「ボールをインパクトするまでの “時間” を稼ぎたいから」

です。

トスを上げたら、ラケットを担ぎ上げ、スイングして打点の位置までラケットを前進させていく必要がありますが、トスが低いと物理的に間に合わない (端的には “空振り”) という事が起きるからです。

準備が間に合わないからトスを高く上げる?

「サーブを打つ準備が間に合わないからトスを高く上げる」

という判断が妥当なのかと言えば、多くの場合、

トスの高さではなく、準備の手順の方に問題がある

と考えます。

【テニス】世界一受けたいレッスン!スライスサーブ編①

先日も紹介したイベントにおける鈴木貴男選手のサーブレッスンですが、

・トスを身体に近い位置に上げると、身体の持つ力を “ボールを打つエネルギー” に活かしづらい。トスを前(ネット方向)に上げて “前に振っていく” 意識を持って打ちたい。

・”前足体重” になる時点でトスを上げないとうまく “前” に上げられない。前足体重になった後は「ボールを打つ」事になるから、トスを上げた時点で打つ準備が完了する手順を考える必要がある。

・トスを上げてから「身体を捻って、腕を上げて、膝を落として」とやっているから物理的に間に合わず、結果、”更にトスを高く” 上げて時間を稼ぐ事になる。

・打点を高く取ろうとトスを上げる際、膝を深く曲げてジャンプする準備をする方が居るが「膝を大きく曲げてもジャンプする高さは10cm位」だったりする。むしろ膝の大きな曲げ伸ばしでボールを見る視点のズレ、身体のバランスを崩す打ち方になる方が大きなマイナス。

・素振りをするように腕とラケットが通過する位置にトスを上げられればサーブを打つ再現性が高まる。トスが後ろに上がったから、横に上がったからといちいち身体のバランスを崩して打っていては一生上達しない。

といった事を言われています。

ポイントとなるのは

「自分の身体が持つ能力を使って大きなエネルギーを発生させ、ラケットでボールを打つ、前に飛ばす事」

でしょうか。

これはイベントでのレッスンですし、スクール生の方が普段挑戦出来ていない事、やれていない事を「大きく変えてみる」機会としてワザと大げさにやらせている部分は大きいでしょう。そう言われる場面が複数ありますね。YouTube動画として伝える際に “目立つキーワード” を偏って拾っている (映っていない部分で参加者に色々補足しているであろうが) とも考えたいかなと思います。鈴木選手のお考えを「正しい」とか「間違いだ」とか我々が評論する意味はないでしょう。考えたいのは「言われている事に根拠はあるか、その根拠は妥当と考えられるか」といった面。それを自分の理解や上達に活かせば良いだけです。

考えれば、ピッチャーがボールを投げる際のように

“長い停止状態を伴わず” (体重移動等しつつ)、前に向かって自然に強く腕を振れるのが分かりやすいし、難しく感じにくい

のではないかと思います。

Drew Storen pitching mechanics in slow motion 1000 FPS

前述した「ジャンプせず高くない打点で打つスマッシュも同様」ですね。

自分でトスを上げるのではないですから、移動して位置を合わせる時間も居るし、長いトロフィーポーズを取っている時間はないかもしれません。

飛ばす距離等条件の違いはありますが、同じオーバヘッド系ショットであるスマッシュで行う事がサーブでも当てはまると考えるのは自然ですね。ラケットをスイングする最大の目的は「ボールを遠くまで飛ばす事」ですからね。

クイックサーブと同じような発想の “打つ準備の完了”

「トスを高く上げず、短い準備でサーブを打てるようにする」と言うと “クイックサーブ” みたいなものをイメージしますが、動画内で説明されているのは、鈴木貴男選手が普段から打っているサーブと変わらず、それを見ても「クイック」という印象は受けないでしょう。

クイックサーブの例として言われるアンディ・ロデックさんのサーブを解説した動画

むしろ、鈴木貴男選手のご説明は

「無駄になる、マイナスを発生させる要素を意識させず自然と省いていく、シンプルなサーブになるように考えた打ち方、手順を説明している」

といった印象を受けます。

あれこれ手順と気を付ける点を説明されてサーブを打つより、

「考える暇もなく、シンプルに打つしか無い」

やり方の方が大きく変えやすく、改善にも繋がりやすいでしょう。

我々はサーブがうまく打てない事で「サーブを打つコツは○○だ」みたいな話にばかり気を捉れますし、「自分はそれなりに打てている」とも思っています。そういう思考や認識を一から変えていくのは時間と労力を要しますからね。(それでも納得しなかったりする)

サーブレッスンを数多く担当される鈴木選手ならではの発想かもしれません。その時説明した方に次回会う機会があるか分からないし、その後の練習を見られる訳でもないですからね。

積み重ねていく情報過多よりシンプルさを目指したい

テニスの上達には様々情報があり、色々見聞きする中で情報過多になりやすいと思います。

あれもこれもと参考にしようとしたり、「○○コーチと△△コーチでは正反対の事を言っている」みたいな事になったりします。(視点の違いから表現、アプローチ方向が違うだけで真逆、矛盾するといった事はないでしょう)

テニスが上手い人の発想に「できるだけシンプルにしていく」という言葉を聞きます。

最低限の基本となる部分を残して無駄になる、マイナスに働く要素を削ぎ落としていく事でミスに繋がる、再現性の低くなる要素を減らしていく。ミスが減るだけでなく、パフォーマンスが上げられたり、怪我の予防になったり、疲労を軽減したりする。そういった効果を生む。

といった感じでしょうか。

10cmもジャンプしないのに膝を大きく曲げて準備をしようとする意味はあまりないでしょうし、打点を高く取る意味も正しく認識されていないであろう事にも触れました。

「ボールが飛び回転がかかるのは物理的にでしかない」ですから、インパクト前後にラケット面でボールにエネルギーを加える、ボールのエネルギーを反発させる方向にボールは飛んでいきます。より確率の高い打ち方はあるでしょうが「この打ち方をしないと打てない」という事もないです。

我々が個々に個性的な打ち方をしても最低限テニスができるのはこのためです。プロ選手のような打ち方ができなければテニスが成立しないようなら皆続けていないでしょう。

我々はボールの打ち方を写真の静止画のように “形” で意識させられ、それを再現する事で “打ち方” を身につける手法でテニスを教わります。これはプロ選手の打ち方を写真でしか確認できなかった大昔のやり方、そして学校の授業を模したやり方そのままでしょう。

スポーツ科学がこれだけ進化した現代ですから、身体の仕組みや構造について学び、YouTubeを始めとしたたくさんの映像、スロー動画を見ながら、ラケットでボールを打つという事について考える方が『現代的』なのではないでしょうか。

ボールを打つ打点の高さとネットを越し相手コートのライン内に収まる軌道でボールを “前に” 飛ばす。「こういう打ち方をすべきだ」という話では全くないですが、鈴木選手が軽く振ってサーブを打っている下記動画の様子、”我々が教わるサーブの打ち方” とはだいぶ違っていますが「安定的に再現性高くボールに良いエネルギーを加える」という点をシンプルに実現しようとするとこういう取り組みもあって良いのだろうと思います。

サーブで言えば、まず、

「トスやスイング、ジャンプ等をする事によって身体の軸が不自然に傾かないようにしたい」

です。

身体が傾いた状態で打つサーブを常に再現性高く打つのは難しいでしょう。身体が傾けば視界も傾き、ボールとの距離感も変わってしまいます。

最終的にそういった打ち方を考えていくにしても、サーブの導入、まず

しっかりとラケットを振れる、ラケット速度を上げられる (それがボール速度や回転に使える) ようになるまでは出来るだけシンプルに、安定した体勢でラケットが振れる事を目指したい

です。

サーブが安定して打てない段階だと

「トスしたボールを打つことで精一杯で身体に力が入らない。ブレブレの姿勢の中サーブを打っている。強く振れる身体の使い方をしていないから、振るのを怖がり、いつまでも入れに行くサーブから脱却できない」

といった流れになったりしますね。

今まで見聞きしていたサーブの打ち方とはだいぶ違う取り組みになるかもしれません。

でも、まずは打ち方がどうこう、打つ “形” がどうこう、腕の振り方がどうこう、プロネーションがどうこう等と言わずに、

シンプルにしっかりとラケットを振れる身体の使い方はどういうものが良いのか?

を考えていきたいです。

人は自分の知識は理解の範疇でしか物事を考えられません。

考えるには知識が要り、疑問に感じる事で根拠となる知識を調べます。考え調べた事を、ボールを打つ事で検証し、結果に基づいて再び考え、次の検証へ。それが上達へのひとつの道だと思います。

毎日たくさんのボールを打ち続ける “だけ” なのとどちらが上達しそうかは明らかだと思います。