予測を行わずにテニスはできない

テニスのプレイ中、相手がボールを撃つ際には常に “予測” を行う必要があります。

「ゲーム力」これが身についてないとトップレベルに上がれない

YouTubeチャンネル テニスフォーラムさんの講習会での映像、井本善友コーチが “ゲーム力” という表現で『情報から判断・予測する能力』の重要性を説明されています。

・自分と相手の場所、位置関係から次に何が起きるか判断・予測

・自分がボールを打つ際の打感や音から次に何が起きるか判断・予測

・打った後の自分のボールを見て次に何が起きるか判断・予測

・打ったボールに対して相手がどの程度離れているかで次に何が起きるか判断・予測

・返球しようとする相手の技術的動作(スライスかスピンか等)で次に何が起きるか判断・予測

・相手が打ったボールで次に何が起きるか判断・予測

「トップ選手の速いボールはベースライン間を0.4秒で飛んでくる。そして、そのボールをベースライン中央から左右に移動し、0.3~0.5秒で打ち返している。構えの位置から遠いコートのサイドライン付近に打たれれば返球自体が難しくなるはずだが、トッププレーヤーは事前の判断や予測によりそれをカバーしている。」というご説明です。

テニスコートは長辺で23.77mm。そこを0.4秒で飛んでくるという事は時速214km/hです。「ストロークにしては速すぎる? これはサーブとそれに対するリターンの数字かな?」とも思います。こういうお話は『聞いて “なるほど”』ではなく、自分でもどういう事か考えてみたいですね。

とは言え、時速100km/h (バッティングセンターで最も遅いのが90km/h位?) でも、ベールライン間を0.86秒ほどで飛んでくる計算になります。

「人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒」

と聞きますので、

相手が打ったボールを確認してから左右に追い始め、打つ準備をし、止まって振り始める

とやっていたら

単純に打つのが間に合わないか、余裕を持って打てるケースがどんどん減っていく

のはなんとなく想像が付きます。

相手の状況、様子を見て予測・判断し、心と身体の準備をする

単に「ラケットでボールを打つ」でなく、テニスというスポーツを関連する数値、データで考えるなら、

予測無しに行う事は実質的に”困難な”スポーツ

と言えそうです。

「100km/hのボールはベースライン間を0.85秒で飛んでくる」と書きましたが、前衛の位置ならもっと時間がないのは分かります。

「テニスでは予測を使う」と言うと「予測をしていない」ように聞こえますが、

実際、我々は普段 “普通に” テニス、ダブルスが出来ている

訳で、

「何も教わらなくても、相手が打つ様子 を見て、何かしら “予測” をしている」

のだと考えます。

つまり、一から学ぶ訳ではなく予測をする事とテニスの関係性を理解し、

「予測の精度を上げるためにどういう点を観察、判断すればよいのか?」

「精度を上げた予測・判断をどう使ってどう行動すればよいのか?」

といった面を磨くといった方向性になりそうです。

また、それは、自分のテニスの “結果” に直接的に結びついてくる要素です。

「ボレーがうまくなる」「強いストロークが打てる」といった漠然としたものより遥かに確実だし、手っ取り早く身につき、実行でき、結果に結びつく。

逆に予測をうまく使えていないなら「自分のテニスの実力を活かせていない」という事です。

ダブルスをやるとミスばかりでうまくできない。それは「ボールを打つのが下手だから」なのでしょうか?

「今、その時、自分はどこに居るべきか?」

我々が行う機会が多いダブルスで考えれば、

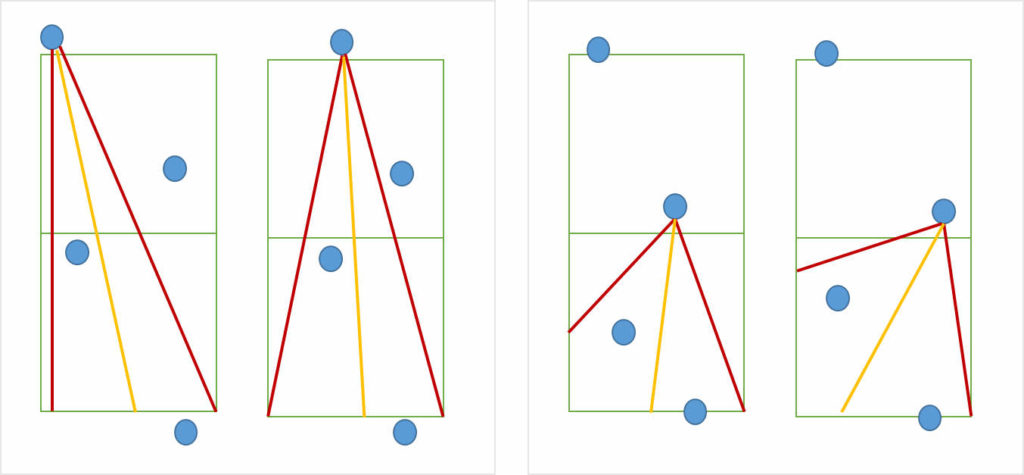

相手が打つ位置から自コート側に無理なく収まる範囲を考えると扇形の仮想ラインが引けます。

そして、味方と2人で攻守するダブルスではその角度の半分は自分、もう半分を味方が担当するという前提が取れます。

初心者の方がダブルスの雁行陣を教わる際、

「前衛は相手後衛が打つ際はネットに近づくため”前に”移動、味方後衛が打つ際は相手前衛の攻撃に備えて “後ろに” 下がる」

といった風に教わりますね。(「前後の動き」とか言われるもの)

でも、次にボールを打つ “相手のいずれか” がボールを打とうとしている位置、打つボールの球種、コースは1回毎に違います。後衛同士が150km/h位のストロークを打ち合う中、前衛の自分が「前へ、後ろへ」と移動する時間、タイミングは全くないのは想像できますね。

プロ選手の試合等を見て感じる「ダブルス特有の “ダブルスらしい” 細かい動きのやり取り」は、

次にボールを打つ相手を観察し、判断し、予測する。コート上に4人居るプレイヤーが次に起こりうる状況を判断、予測し、自分がどこにいれば「攻守に追いて確率が高くなるか」を考える。その瞬間、自分が居るべき位置に自分の判断で移動し続ける事で生まれる。

といったものだと考えます。

ポジション取りについて補足

今回はダブルスのやり方について細かくは書けませんが「次にボールを打つ、ボールに触る相手の位置から自コート側のライン内に相手が確率高く打てる角度」を考えた場合、

1. 相手との距離が短くなるほど、自分が担当する範囲 (幅) は狭くなる。

2. ボールは 相手が居る方向である “前” からしか飛んでこない。頭上を越させなければ自分の後方のスペースを気にする意味がない。

3. コートの形、大きさ、ネットの存在から、コート上の全ての位置で “打つには確率的に難しいコース” が存在し、使える球種や球速も(確率的な)制限が生まれる。

といった事が分かってきます。

同じような位置に居る相手でも、

相手が攻撃しようとしているのか、こちらに陣形を崩そうとしているのか、一旦ボールを繋ごうとしているのか等で、

自分と相手との距離感、例えば、

「近づいておくべきなのか」

「距離を取って時間を確保しておくべきなのか」

「敢えて少し距離を狭めて相手の打つコースを消す、打ちづらくする、無理をさせてミスしやすくするのか」

「敢えて距離を取ってスペースが空いているように見せて、そこに難しくないボールを打たせるよう誘導するのか」

といった事が自ずとイメージ出来てくるでしょう。

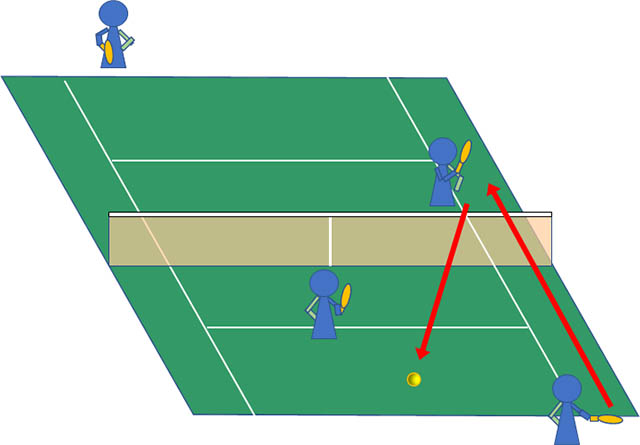

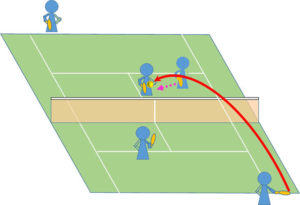

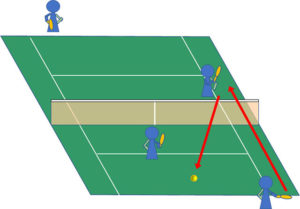

下の写真の状況において、ボールを打とうとしている相手ボレーヤーの体勢、姿勢、顔の向き、打ち方、ラケット面の向き、ネットまでの距離や、ネットを越すための角度、などから

「アドサイドのクロス方向 (写真左下) にゆるくネットを越しそうなボールを打ちそう」

といった印象は受けると思います。

実際にその場に居ればもっと明確に相手の事を感じ、自分が居るポジション、次に行うべき行動を決めていけるでしょう。(写真ではここに至る経緯やその場の雰囲気が分かりません)

上でも述べましたが、我々は

「何も教わらなくても “相手が打つ様子” を見て何かしら予測をしている事が多い」

と思います。

「あの後衛の人はゆっくりしたボールを打ってきそうだから次のボールはポーチしてみよう」

「あの人、いきなり強打してくるから怖んだなぁ。少し脇に避けておこう。」

といった事は無意識でもやっているでしょう。

それを意識付けして考え、自分のテニスに “手順の一つ” として組み込んでいく感じです。

“予測” の先に “望むべき状況を自ら作る” テニスがある

ちょっとタイトルが大げさですが、

「次にボールを打つ相手、ボールに触る相手を観察し、判断、予測する事で、次に自分がどういう行動をすれば良いのか、位置取り、心と身体の準備、次の行動に繋げる。」

という事は、それを進めると、

「次、このコース、この場所にこういうボールを打てば、相手はこういう返球をしてくるだろう」という予測、想定できる。それに基づいて自分が打つべきコースや球種を決めていく

事ができます。

自分(自分達)が攻守に望むべき状況になるよう相手を誘導する、自分が望むべき状況を自ら作るということです。

“予測” は “予知” ではないので外れる事も多い訳ですが、自分から仕掛けた行為による結果は “偶然” よりはるかに確率高く実現しやすいですよね。また、仮にうまく行かなくても経過を把握しており対処しやすいとも言えます。

相手がたまたま打ったチャンスボールを決めてドヤ顔しても、相手のミス以外、ポイントへ糸口さえ自分では掴めない。偶然頼りのテニスでは「負けないとは言えない。やってみないと分からない」です。

自らポイントを決められる確率が高い状況(形)、相手の攻撃に対しポイントを失う確率が低い状況(形)を味方と2人で作っていく、その過程、自ら状況を作っていける事が『ゲーム力』であり、その場での「勝ち負け」にこだわるよりはるかに重要だと思います。

コーチの球出しを思い切り強打してアウト・ネットする方と「この練習設定はダブルスで言えばああいう状況、前衛と後衛の位置はこうなるから、ここにこういうボールを打てば自分達にとって良い形が作れそう」とイメージして丁寧に打つ方。同じ1球、1回90分の練習でどちらが上達に繋がると思われますか?

私はYouTubeで試合のハイライトを良く見ますが、

ロジャー・フェデラー選手は

「自らポイントの状況(形)を演出し、相手から想定通りの決められるボールを引き出す配球を常に考えてプレイしている」

と強く感じます。

相手が術中にハマって綺麗な形でフェデラー選手にポイントを与えてしまう。そのため皆が「フェデラー選手のテニスは美しい」と感じるのでしょう。

Federer Defeats Goffin For 10th Halle Title! | Halle 2019 Final Highlights

偶然取れるポイント、「反応したらポイントになった」ような形ばかりでは、安定した試合展開は難しいし、心理的にも苦しいですよね。

テニススクールではクラス分けにより “同レベルの方” との練習になるので「強いボールを打った。相手がミスした。」でポイントが終わりがちです。

本来は互いに自分にとって良い形になるよう相手に仕掛け、それをさせないよう配球に工夫して返球したりするやり取りになるべき。「ポイントを取れたから、相手に打ち勝ったから気持ち良い。」それで満足する自分で本当に良いのでしょうか?

“予測” を習慣化するにはどうすれば良いのか?

皆がなんとなくでもテニス中に “予測” をやっている訳ですが、これを意識付けし、自分のテニスの “手順の一部” にしていくようにしたいです。ゼロから教わり、難しい説明を理解する訳ではないから誰でも取り組めると思います。

とは言っても、今まで意識してやってこなかった事を『実際にボールを打っている状況の中』でやろうとしてもうまくできないでしょう。ただでさえ「ボールを打つので精一杯になりがち」です。

まずは

ボールを打つ以外の時間で意識付け、慣れ、習慣化

していきたいです。

私は「ボールを打つ経験無しに上達するのは難しい」事以上に「考えてテニスをしないと上達するのは難しい」と考えています。ボールを打てるのはスクールで1回90分とか。ボールを打ちながら考えるのは大変です。ボールを打つ経験はコートの上でしかできませんが、考えるのはそれ以外の時間で出来ます。そちらの方がはるかに時間は取れるでしょう。考えた事はボールを打つ中で検証し、出来なかった事について再び考え、次の機会に確認する。その繰り返しが上達へのひとつの道だと思います。レッスンに参加しなんとなくボールを打っている方とは “かけている時間も努力も” 雲泥の差になりますね。たくさん時間をかける必要もありません。「考える事」が上達へ繋がっていきます。

1. まず、ダブルス入門書を”きっちり” 読み、理解し、実践していく

テニスの上達には「ボールの打ち方」と「ゲームのやり方」があり、その両方に取り組みたいです。

ボールを打つ技術は、例えば「10cmの違いを打ち分ける」事を目指すようなものです。

技術を磨くのは “上達” ですが、10cmの違いが意味を持つ場面はごく僅かでしょう。

多くの場合、我々は何mといった単位でミスをしています。

ルールに沿ってテニスをやるのであれば「ゲームのやり方」は重要です。

野球の試合で「1アウト1塁。バッターが内野ゴロを打ったら2塁、1塁と転送してダブルプレー」といった連携もピッチャー、キャッチャー、各内野手が「こういう状況ではこういうプレイをする」と理解し、各自が必要は行動を自ら起こすから成り立つものでしょう。

ダブルスのポジション取りの例を出しましたが、テニスのルールや制限から来る確率の高い選択があり、それが攻守のセオリーに繋がってきます。

何が確率が高く、何は確率が低いのか?

ゲームのやり方を知らないまま『内野ゴロゲッツー』のプレイに自分が参加できるはずもありません。

書籍で説明される「ボールの打ち方」はスクールで習うものと大差ないです。コート上で何度も習えるものを書籍で読む意味はかなり薄いです。

逆に「ゲームのやり方」は戦術や対策だったりでまとめられたものを読み、理解する意味は大きいです。(戦国時代の兵法書も歴史を重ねて精査されたでしょう)

ダブルスが得意なプロ選手、ダブルススペシャリスト的なコーチが著者である『ダブルス入門書』、写真や図解等が多い、分かりやすいと感じるもので良いので、1冊選び、自分ができる部分から理解してコート上で実践していくのが『ゲーム力』に繋がると思います。

「ゲームのやり方」を学び、理解し、実践できるようになるのが本来のスタートラインになるのでしょう。皆、自分の実力をゲームで発揮できていないのですから実践するだけで周りと明確な差が生まれるのは当然です。

因みにですが、テニスにおける特性には男女差を感じます。男性は自身の技量に対する過信や “次を考えない” 一発強打を選択しがち。”腕力に頼れない” 女性の方が考え、工夫しようとする傾向があります。

コーチの説明、うまく出来ている人のやり方をマネし、取り入れようとします。男性のダブルスは大味、女性の方が “ダブルスらしい形” になります。

ただ、技能に対する追求は男性の方が強く、筋力を活かした打ち方もできるので、女性のダブルスは「延々決まらない」「すぐにボールが浮く」「だれかのミスで終わる」内容になりがち。

男女どちらが “上手いか” ではなく、特性を理解して出来ていない部分に取り組みたいです。

2. YouTubeのハイライト映像を色々見てみる

YouTubeにはプロ選手の試合の模様が日々追加されていきます。

テニスの試合は時間も長くずっと見ていくのは大変。試合を観るのが目的ならそれでも良いですが、予測を鍛えるにはハイライト(Highlights、総集編)が便利だと思います。

Roger Federer vs Matteo Berrettini Wimbledon 2019 Fourth Round Highlights

再びフェデラー選手の試合映像ですが

「この状況、次、フェデラー選手はどこにどういうボールを打ってくるか」

をフェデラー選手の “全体の雰囲気” から予測していきます。

こういう体勢なら「クロス方向にスライス」なのでしょうが、ボールに入るラケットの角度が急なのでドロップ気味に打つ可能性もあるかもしれませんね。(写真では “雰囲気” までは分かりませんから)

ここで言う “雰囲気”とは、細かく言えば、打つ位置、そこまでの移動の仕方、姿勢、体勢、顔や視線の向き、構え方、グリップ、ラケット面の向き、相手との位置関係、相手の特性、次にどういう状況を作りたいと思っているか、コートの状況等々。これが打つ際の雰囲気として出てくる、打つ人全体を見てそれを感じるといった感じです。

|

※上手い人ほど打つボールが “雰囲気” に出る テニスが上手い人ほど「こういうボールをこのコースに打とう」という意識を持って打つのでそれが “雰囲気” に出ています。それを隠す、騙すのもまた技術です。 逆に、飛んでくるボールを凝視し、ラケットを当てるので精一杯、打つので夢中な方は「どこに飛んでいくかはボールに聞いてくれ」といった感じです。「顔や身体は右を向いているのに当たる面は左に向いてる」なんて事が起こります。 従って、予測する際は “相手の技量” を加味する必要があります。 「何も考えずに打っている人」は当然、打つ際の雰囲気に出ませんからね。(達人の “無心”、”無我の境地” みたいなものでしょうか) そういう相手には、本来よりも少し距離を取る、本来よりコースを広く取る、セオリーから外れるボールも想定する、等が必要だと思います。打つことで夢中の人は加減をせず、近い距離でも速度を出してきますからね。 |

皆、コート上で何かしら予測をしてきているはずなのでそういう観点で見ていれば難しくはないかなと思います。

また、最初は全然分からない、全然当たらないでも構いません。フェデラー選手は「相手に読ませない」打ち方が多い選手です。

でも、

「あ、こういう状況なら、コートのこの部分にこういうボールを打てば、それを追った相手選手からの返球がこういうボールになり、それをこう決められるかな」

といった “セオリー” から考えていくとフェデラー選手の配球がそれに沿って居たり、相手がそれを読んでいる想定で逆を突いたりといった事が分かってきます。それが試合を見る面白さにもなりますね。

また、何度も見て「次にどういうボールを打ってくるか」が全て分かってしまっても構ないです。いろんな選手の試合のハイライト映像を見て予測やセオリーを鍛えましょう。

それを続けているとコート上で相手と打ち合っている際、

「あ、あの位置、あの体勢ならこのコースにこういうボールを打ってきそう。あの映像で見たのと同じ状況だ」

「あの位置に居るなら、こういうボールを打てば、あの映像で見たような返球からのポイントパターンができそう」

といった事が自然と浮かんでくるようになります。

繰り返しを続ければ精度は上がり、より多くの状況で選択肢のイメージが湧いてきます。

3. 練習内容を認識し、コーチの説明をよく聞いてみる

これはコート上での実践の部分になるのですが、ダブルスのセオリー、戦術、基本となる事を理解し、これに予測を組み合わせて行くことで、ボールを打つ練習をする中で『気づき』が生まれます。

コーチは参加者に練習をさせる際、その練習内容について説明を行います。

「アプローチショットを打って前進し、1stボレーを打つ」という練習であれば、

「アプローチショットはスピードを出さない方が良い。速く打てば速く返球される。自分がボレーができる位置まで進めない、十分ボレーができる体勢を取れなくなる。」

「アプローチショットを打つ際、ワイドに相手を追い出すようなコース、ボールで打ってみて。1stボレーはそれで空いたスペースにしっかり打てば良い。」

といったものです。

コーチの球出しのボールを打つ際はダブルスの相手2人は立って居ませんが、ゲームのやり方や予測を組み込んだテニスに取り組んでいる方なら、これらコーチが言っている説明、練習内容の設定にどういう意味がある、どういう状況を想定しているのかがイメージ出来てくると思います。

アプローチショットを雑に打ってネットやアウトしていては1stボレーは打てないですよね。2球目のボレーを打つ事が目的なのでもなく、

「適切なアプローチショットで打ちやすいボールを相手から引き出し、それを確実にボレーする」までが1つの流れ

です。

空いたスペースに1stボレーを打つと言っても相手は返球してくるかもしれない。自分が打ったボレーに対して相手が返球してくるとしたら、次に自分はどこに位置取りし、どういう準備をすべきか?

ボレーを打ったらさっさと歩いていってしまう方との差は明らかでしょう。

最近は “Game based approach” と言われ、「ゲーム内で起こりうる状況を切り出した実戦的な練習をすべきだ」という認識が広まっています。繰り返しフォアだけ打たせるといったものではなく上記のような練習をさせるのはこの方針に沿ったものです。

練習内容がそうなのであれば、それに参加する我々も「ゲーム中の一場面である」という認識の元にプレイする事が必要だと感じます。

おまけ: ロブ脳、ドロップショット脳、脇を抜いてエース脳

手順を自分のテニスの手順に組み込む、ゲームのやり方を学ぶといった取り組みが出来ていない段階で起こっていると考えるケースについて触れます。テニスの上手い下手とは直越関係ない、本来は起こらない、起こるべきではない改善点です。

ロブ脳

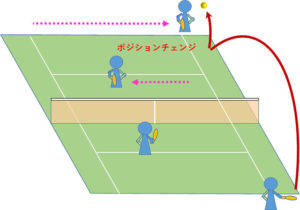

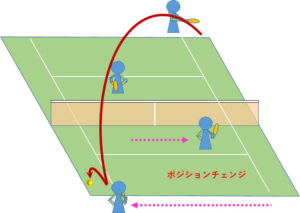

先日も書きましたが、テニススクールでダブルスを習う際、雁行陣対雁行陣で「ストレート方向へのロブで相手の陣形を崩す(ポジションチェンジさせる)」という練習をよくやります。

右利き同士なら、ロブを上げた方がフォア側、相手がバック側のストレートラリーになるので「すぐにクロス側にロブを上げてアドサイドの雁行陣同士に戻す」のが一つのセオリーだと考えます。(バック対バックとなり自分側だけが不利とならない)

でも実際は「ストレートにロブを上げたら相手が打ち返してくるまでその場で待っている」人が多いです。

また、結局、相手はバックでは打たず、回り込んでフォアで打つため、中途半端なストレートラリーなります。

ストレートラリー自体は返球側の選択肢の一つですし問題ないのですが『互いにフォアで打ち合えているストレートラリー』、陣形を崩させた意味が薄れ、次をどうするのか? がありません。

ゲームのやり方としてのセオリーと予測、そこからの相手に自分の望む状況を作らせる配球への意識が持てていない。言い方が悪いのですが、その後の状況をどうしたいかより、ロブを上げる事が目的、「ロブを上げる」で頭が一杯な『ロブ脳』になってしまっています。

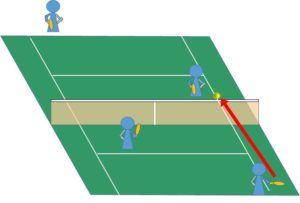

ドロップショット脳

スクールのレッスンでボールへのタッチ精度を高める練習の一貫としてドロップショットを練習させ、ゲームの中でも使って見るよう指導されます。

でも、特徴的で効果が分かりやすい、比較的簡単なショットを練習した事でゲーム中も「ドロップショットを打ちたい」で頭が一杯な『ドロップショット脳』になります。

例えば、

雁行陣後衛が甘く浮いたボールをセンター付近に打ってしまった。

相手前衛は素早く詰めて叩く構えを見せるでもなく、ゆっくりボールに近づき、ネットまで距離がある位置で止まって、ボールが飛んでくるのを待っている。

これはどう見ても「ドロップショットを打つ」雰囲気ですよね。

前衛とは逆の後衛側の前に打つでしょうから、前衛である自分は、相手が打とうとする瞬間にダッシュし、ストレート方向に少し深めにでも返せれば相手前衛は追いつけず、相手後衛が気づいて拾ってもその返球を反対側にしっかり打ち込めれば一気に逆転といった対応策が浮かびます。

皆、そういった予測により予見され、逆転される経験が無いし、余裕がある状況でドロップショットを打てば失敗もしづらいです。決められてしまう方にも責任があるとも言えます。

でも、そういうセオリーの存在しない不完全なダブルスは早く卒業しましょう。

脇を抜いてエース脳

ダブルス前衛のポーチに対する牽制として「ゲーム序盤にストレート方向に打つ」といった事が言われます。同時に前衛のポジションによっては「前衛の横、アレーコート部分を抜いてポイントが取れてしまう」という事が起きます。

ダブルスのプレイに慣れてきた男性の中には「前衛の脇を抜いてやろう」で頭が一杯な『脇を抜いてエース脳』になる方が一定数居ます。

雁行陣で味方後衛が打った事から始まるなら、味方後衛が「相手後衛がじっくり構えて強打できる、その時間を与えるボールを、それが打てる場所に繋げている」のが大きな問題です。でも、強打すると言ってもベースラインから。距離があります。ポーチと同様で、相手の打つコース、球種、速度が予測できていれば問題なく返球出来るし、「サイドを少し空けておいてワザと打たせて逆転」といった望む状況を自分から作る事もできます。

これもドロップショット脳と同じで、予測による予見から簡単に逆転される経験が無いし、余裕がある状況で打てば失敗もしづらいです。よくやるから慣れてもいます。簡単に決められてしまう方にも責任があるのです。やはり、そういうセオリーの存在しない不完全なダブルスは早く卒業しましょう。

これら3つはダブルスのやり方を相互に理解してない状況で存在する守備の “穴” を突いているだけです。本来は存在しないものですし、通用する手段でもありません。自分達はそんなダブルスから早く抜け出しましょう。相手は理由も分からず「なんか上手くなっている。通用しなくなっている」と思うでしょう。

まとめ: 予測は誰でも出来、自分の技能を活かすために不可欠

それとして教わらなくても、テニスを続ける中、何かしら皆が “予測”を行っていると思います。日常生活での経験をテニスに応用しているからです。

ただ、テニスには「ゲームのやり方」としてのセオリーがあり、「ボールの打ち方」としての理屈があります。(原則ではありますが「右を向いたインパクト面から左へボールは飛ばない。」「インパクト時のラケット速度が上がるほどボール速度や回転が増やせる。」それらが “理屈” です。)

「予測の精度を高めるには、様々なケース、ボールを打つ様子を見て理解していく必要がある」し、それには「セオリーや理屈を知っておく必要がある」と考えます。

ダブルスのセオリーを理解した2人は、理解していない技術的格上2人に “圧勝” 可能です。相手が打ってくるコースもその理由も分からず、攻守のための位置取りも出来ない。自分がどこに打つのが得点する、失点しない確率が高いのかも分からないのですから当然です。

予測の重要性、プレイでの使い方・活かし方はスクールのレッスンで教えてもらう機会は少ないと思います。スクールでの指導の中心になるのは “形” としてのボールの打ち方。ゲームのやり方は教わるものの「打ち方を練習するおまけ」みたいな感じです。

前述しましたが「ゲームのやり方」はコート外で自分で学ぶものだと思います。レッスンの中で身につくと思うのはかなり難しいです。理解するには知識が要りますがレッスンの中では十分な知識は身につきません。結果「見ている、教わっている、やっているのに理解できていない」という事が起こっています。コート外で知識や理解を身につければレッスンの内容がその”確認”になります。その違いは大きいです。

「ゲームのやり方」は熟練者の方がまとめた書籍で、「予測を鍛える事」はYouTubeを使ったりしてコート外で行えます。

ボールを打てる限られた機会、時間以外で自身のテニスの “地力” を上げる取り組みが出来、周りの人はそれをやっていないのです。ボールを打つ技術は急には上がらなくても、これらを向上させるにはさほど時間も苦労もかからないでしょう。

相手が打ってくるコースも球種も予め分かっているし、自分は攻守しやすいポジションも取れる。どこにどう打てば良いのかもイメージできます。技術的には変わらなくてもボールを打つのが、ダブルスをやるのが、今までより「はるかに簡単になる」と想像が付きます。

これまで取り組んできていない、テニスに活かせていないのであればしっかりと取り組む価値がある “練習の一つ” ではないでしょうか。

というか、スクールのレッスンに参加している方々が「ダブルスらしいダブルスができない」「なんかよく分からない、気持ち悪いやり取りの中でポイントが決まってしまう感じ」なのはすごく残念だし勿体ないです。せっかくのレッスンですし、良い練習にしたいですね。