6年半、まともに上達しない状況を改善できたきっかけ

私が初めてテニスをやったのは30数年近く前ですが、その10年位後、改めてテニススクールの入門クラスから再スタートしました。

でも、始めて6年半経っても入門、初級の次である初中級クラスの底辺に居ました。まともにラリーが続けられない。ゲームをやってもミスばかり。レッスンには週2で通い、時折行われる特別レッスンにも積極的に参加。当時は今ほどYouTubeのテニス動画も一般的ではなく、書籍や雑誌をあれこれ読んで参考にしていました。でも、全く上達する感覚を得られないままだったのです。

そんな時、知り合いが所属するクラスに振替 (休んだ分を他のクラスに出て消化) で参加した際、担当コーチが設定していた練習内容はそれまで自分がやってきた事と大きく違うものでした。その後、興味を持ち2度、3度と出席する中で今まで自分がやってきた事、やり方に疑問を抱くようになりました。

これがテニスに対しての考え方を大きく変えるきっかけになります。その降、1年半で中級、2年で上級に上がれるようになったので、私にとってどれだけの転機になったか分かると思います。

私にとってテニスの恩師と言える方のひとりですね。 (もうお一方は新しい取り組みで改善し始めたが不安もあった時に「それで良い」と繰り返し言っていただいたコーチ)

ただし、そのコーチに何か特別な指導を受けた訳ではないですし、レッスン内容自体が上達に繋がった感じでもないです。実際、そのクラスに所属していた方々がものすごく上達していた訳でもありません。よくあるテニススクールの一クラスです。

テニススクールに通えばうまい人みたいに上達すると思って通い始めたけど、1年経っても2年経っても思うように上達しない。テニススクールはレベル分けにより「同じ位のレベルの人としか練習しない」というマイナス面があります。上達の実感のあった初心者の頃と違い、めきめき上達する感じがしなくなる。ほんの少しの実力差を自慢したり、上のクラスに上げろとコーチに迫ったり、「周りも自分と変わらない。周りに通用しているから、あの人よりも上手いから自分の実力は十分なレベルだ」と現状に満足してしまうようになる。

もし、心当たりがあるあるなら、成人になってからテニスを始め、6年半まともに上達しなかった私が改善される位だから、多くの方にも同じような事が起きるのではないかと思っているのです。

※私は専門家でもコーチでもありません。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。私は「自身のテニスを上達させるのは結局自分自身、コーチや周りの人達ではない」と考えています。「コーチに聞くだけでなく、自分で色々調べたりしている」という方は「知る」と「理解する」の違いかもしれません。例えば「自分のテニスを見た事もない初心者の方に自分の打ち方を具体的に根拠を持って説明し、その場で再現してもらえるか?」。ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象であり、その現象を起こすのは皆が共通して持つ身体の仕組み、機能を使った運動、動作です。「脱力が」「プロネーションが」と知っている単語を並べても、相手はあなたの打ち方を再現できないと思います。ここで書く内容も単なる情報です。理解も解釈も読む方にお任せするしかありません。くれぐれも怪我等されないようご注意ください。

コーチが設定していた練習内容は…

恩師のコーチが設定していた練習内容は、

- 短い緩いボールを前進しつつ攻撃的に打っていく『打ち込み』

- コーチの球出しをバウンド直後で打つ『ライジング』

等です。

それぞれ両極端にも思える内容ですが、コーチがこれらを繰り返しやらせていた理由、練習を通して参加者に何かを考えたほしかった点があった筈です。

少し暑苦しいですが「コーチが考えて設定した練習メニューを通して、やらせたい事、習得して欲しいを “コーチが望む以上の結果” で応えてみせる」みたいなのが『恩に報いる』みたいな事だと思います。

「コーチがやらせるからやっている」ではコーチが望むレベルにすら到達できなさそう。ライジングとか普通に難しいです。(考えない、慮らない。そういう参加者の態度もあり、仕事と割り切り、参加者の上達なんて諦めている様子のコーチも居られますね)

ボールの “質” に影響するのは、エネルギーを加える量と加える方向性

「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象」だと思っています。

トッププロも初心者も同じ理屈、物理法則の元でテニスを行っているのでしょうし、「漫画の必殺技的な飛び」や「ナダルだから」「打ち方をマネすれば…」にはそうする根拠がないでしょう。

|  Photo by Dima Khudorozhkov on Unsplash |

テニススクールで教わる『打ち方』は『手順』です。「手順通りにやれば、フォアハンドストロークが打てますよ」といったもの。

仮にコーチが気を使って補足しない限り、そこに「ボールが飛び回転がかかるとう物理現象を起こすのは、皆が共通して持つ体の機能や仕組みを使った運動や動作だ」という情報は含まれていないかもしれません。

|  |

それを知らないまま「教わる手順通りに同じ打ち方で同じように打とうとしている」なら、状況もボールの質も毎回違う中でうまく対応できないのは当然だと思います。自分の技量と関係ない部分でミスが生まれる要素を抱えたまま、それが当たり前だと思いテニスをしている感じ。勿体ないですね。

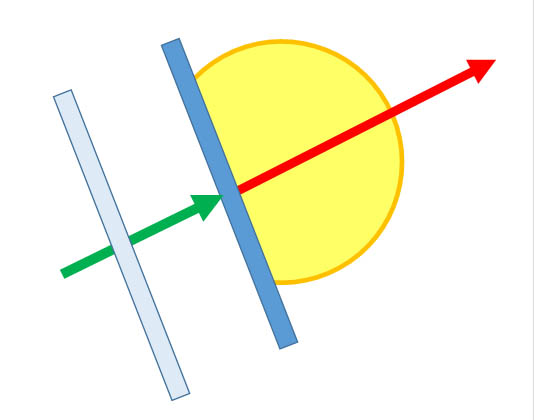

個人的にですが、ボールの質を決めるのは『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』だろうと考えています。

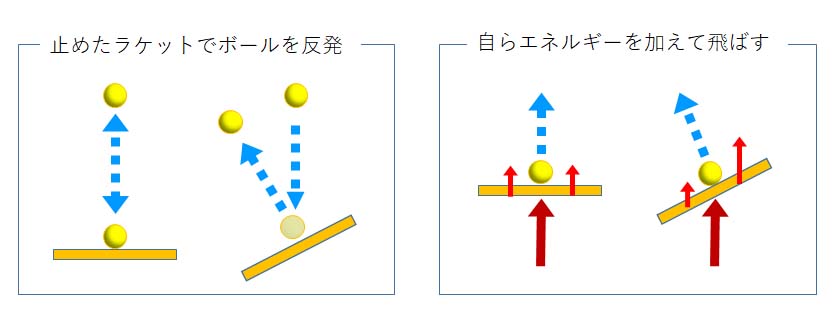

また、我々が使えるエネルギーには『1. 質量と速度を持って飛んでくるボールが持つエネルギーを反発させる』方法と『2. 自ら加速させたラケットが持つエネルギーをボールに伝える』方法の2つがあると思います。

前者はボレーやリターン、後者はサーブ、ストロークでは両方を使い分ける必要があります。これを理解した上でないと「速いサーブに打ち負けまいと大きなスイングで強く打ち返そうとする」なんて事を闇雲に続けてしまいますね。

とにかくボールに近づいて止まり、その場でボールを “待って” 打ちたがる

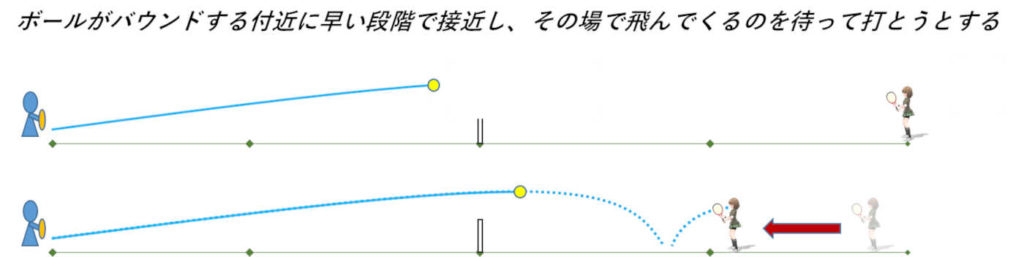

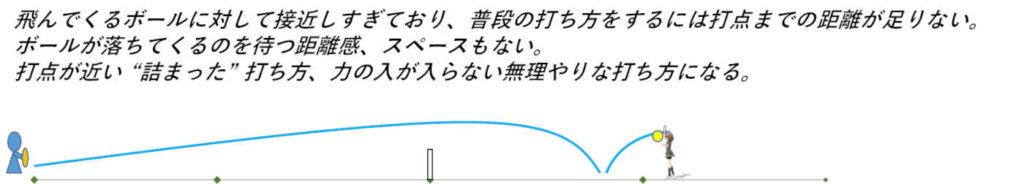

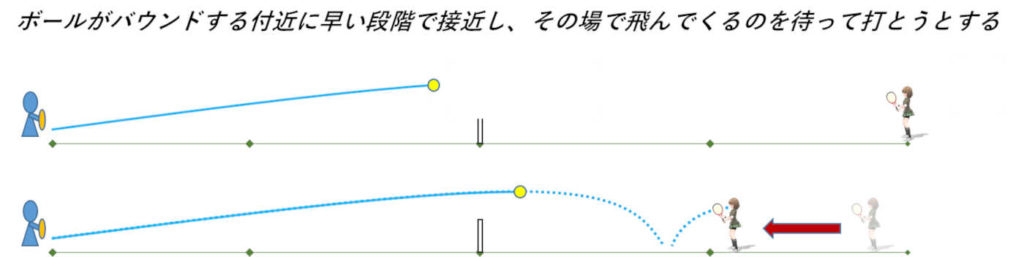

打ち込みやアプローチショットに馴染みの無い方、或いは「コーチが練習メニューに組み込んでいるからやっている」という方によく見られるのが「早い段階でボールに接近し、飛んでくるのをその場で待って打とうとする」というものです。

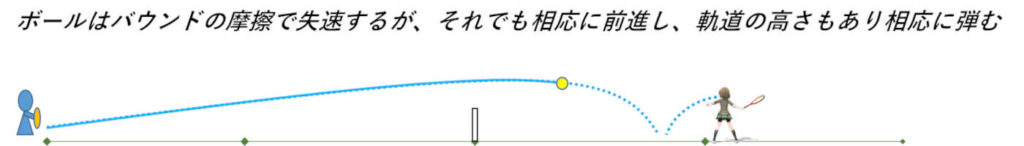

どちらもベースライン付近から中に入って短いボールを打つ状況。ボールは速くないけど、バウンドしたら大きく減速。ボールの進み具体がバウンドで大きく変わる。

球出しのボールが遅い事や「打ち込みやアプローチでは打点を落とすな」みたいな指示も頭にあるのでバウンドするボール目掛けて接近していってしまうのです。

※球出しだとどんなボールが来るのか分かっているので、コーチが打つ前にフライングで近づいて行こうとする方も居ますよね。

結果、ボールに接近しすぎてまともに打てない。距離感が合わず打点までラケットを振っていくスペースが確保できない。ボレーだかストロークだか分からない、かなり無理やりに見える打ち方になります。

そんな打ち方でも、周りも皆そんな風だし、球出しのボールを打っているだけで相手の返球もない。「なんとか打てている」という自己認識になる。ミスしてもその次の球出しは飛んでくるし、それをボレーなりすれば良い。大して困らない。振り返るチャンスを逃します。

ボール速度や弾み方はコートの種類含めその場の状況によって違いますが、アプローチショットや短いボールを攻撃的に「打ち込む」際、慌てる必要、急ぐ必要は無いと思っています。

時間をかけすぎると相手が位置を修正したりするかもしれませんが、少なくとも「自分が打つまで相手はボールに触る事はでない」です。自コート側の領域にボールがある以上、今は自分がボールを支配している状況、自分のターンなのですからね、

打点を落とし過ぎたらコーチに注意されるかもしれませんが、普段打つストロークに近い感覚で打つ、打点まで振っていくスペースもない状態で無理やり打つより、「バウンドした位置」ではなく「2バウンド目をする位置」をイメージしながら距離を取った所からボールに接近したい所です。

「今は自分がボールを打つ時間帯なのだから、じっくり時間を使って、ボールをバウンドや打つべき位置を見定めてから接近しつつ打てば良い」です。

これも、相手ありきのスポーツであるテニスにおいて、ネットの向こう側に居る相手とテニスをするのではなく、「目の前のボールを打つ」事が目的になっている事が大きいと思います。

これは「テニスというスポーツをプレーする」大前提のひとつなのでボールを打つ全ての場面で影響が出ますね。

ライジングはどうやって打つ?

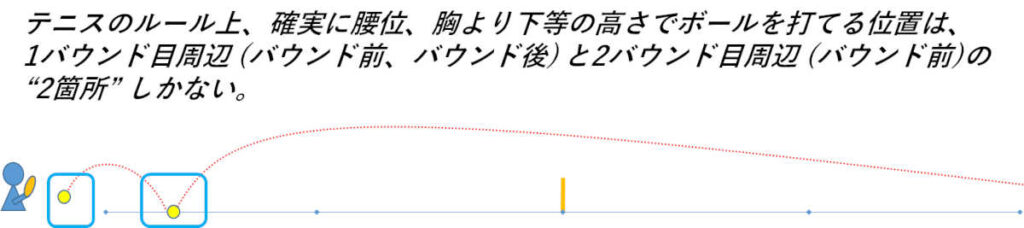

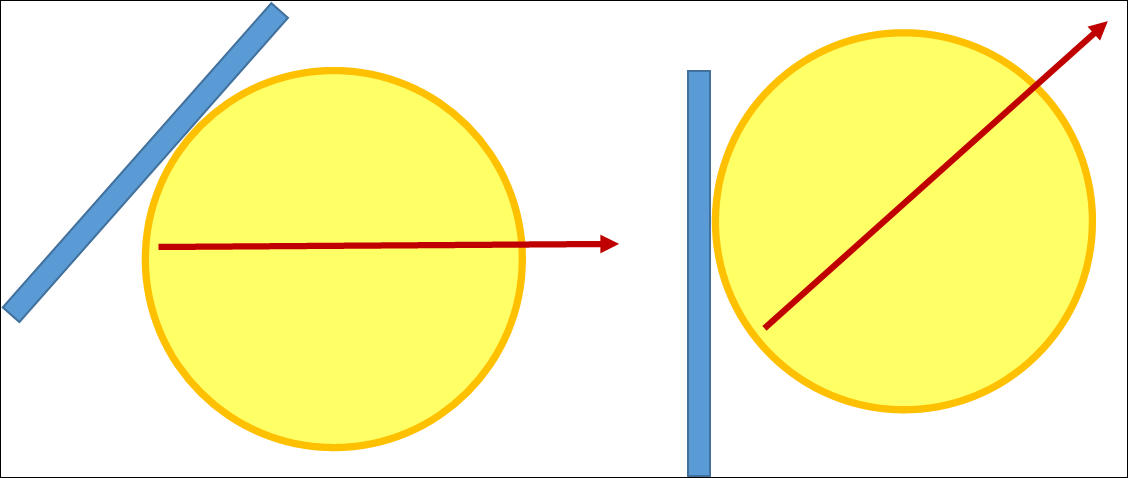

バウンド直後を打つのとバウンドの頂点から落ちてくる所を待って打つ場合の違いは『1. 相手コートとの距離』『2. ボール速度 (ボールが持つエネルギー量)』『下から上げってくる所か、上から落ちてくる所か』等があると思います。

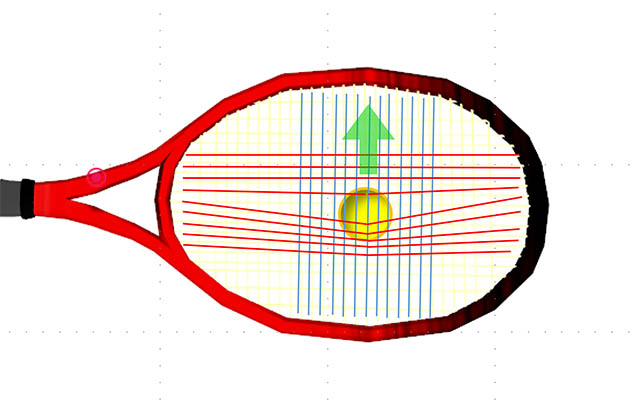

ラケットには縦横にストリングスが張られており、ボールが飛ぶエネルギーを加えるのも、回転がかかるエネルギーを加えるのも (便宜上「ラケットで」と言っていますが) ストリングスがボールに影響を与えて実現しているものです。

バウンド直後のボールはバウンドの頂点から落下してくるボールに比べ、速度 (エネルギー量) が大きく、ただ、ボールを飛ばしたい方向にラケット面を向けた状態でバウンドに合わせるだけだとボールの回転もあり『ラケット面上で滑る』現象が起こると思います。(これは「ラケットが弾き飛ばせる」「ボールに押し負ける」と感じる要因のひとつでしょう)

テニスマガジンさんのYouTubeチャンネルで竹内映二さんがこの事に触れておられました。

テニスマガジン 201909 TM 竹内映二 スピン大研究「スピンを打つ」

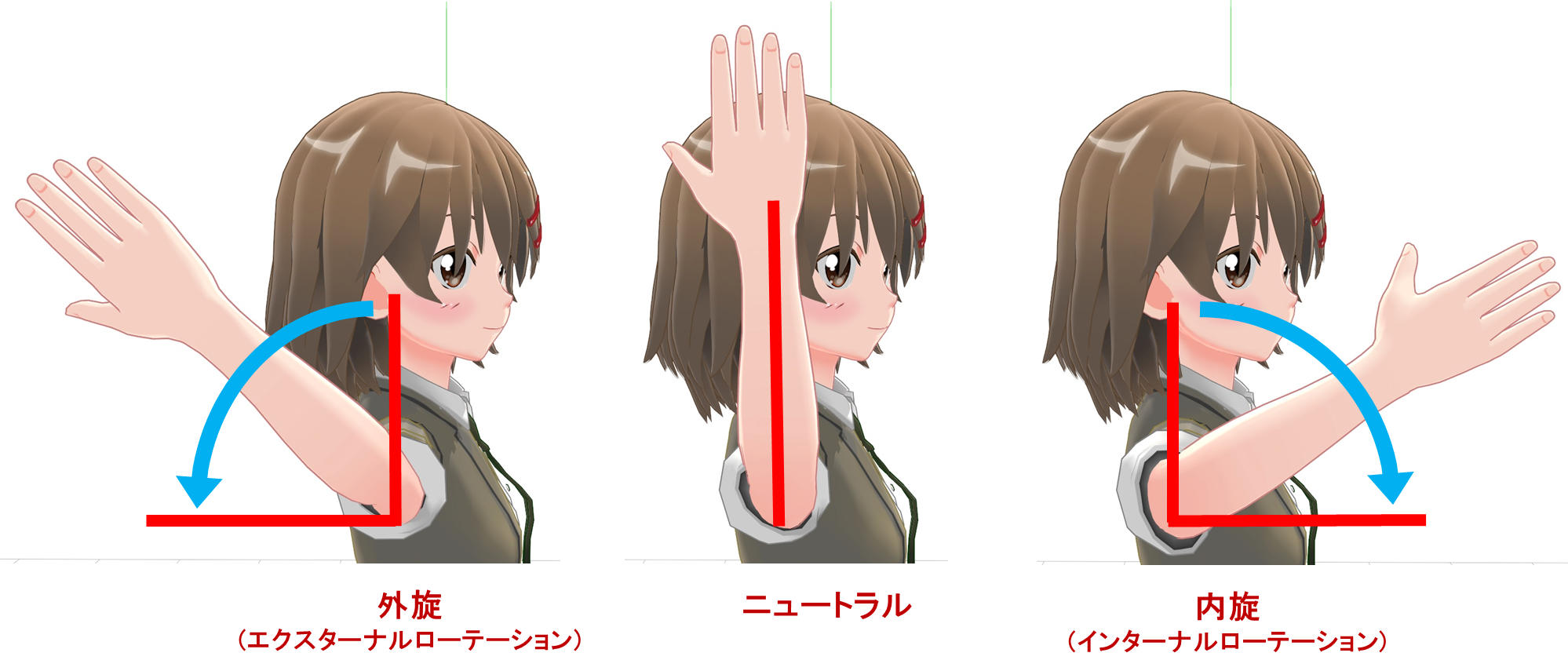

バウンド直後のボールを打とうとするなら、打点の高さは地面から近く、腰よりも低い位置だったりします。腰高なままラケットヘッド側だけを下げて打つのでは、「擦り上げるような打ち方」を使うことになる。インパクト前後でインパクト面の向きが大きく変わる。その際、この『ボールが滑る不安定』さが大きく影響してきます。

特に身体の構造上「厚い」グリップは低い打点が苦手で肩のラインを傾けて打つ事になるので「ライジング打ち」はより難しい技術を求められると思います。(元々薄いグリップほど精度重視で打たない。大雑把に威力で攻めるようなテニス)

※ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象なので打ち方に正解はありません。身長2m近い選手にはこういう技術も必要でしょう。

グリップは少しずつ「厚く」できるし、個人の身体機能の差もある。あくまで相対的にですが「厚くない」グリップなら、低めの打点も、やや姿勢を落とすだけでラケット面を地面と垂直 (※) に保った普段通りのスイングができやすい。その際、ラケット面上で「ボールが滑る」事を抑えるため、ストリングスの縦をしっかりボールにかけ、上側のフレームを少しだけ前に倒すようにすればコントロールしやすいだろうし、大きなスイングではタイミングは合わせづらいし、ボールエネルギーをうまく『反発』させて飛ばす事に重きを置いた方が望む結果に近づけられると考えます。

|  |

|

※これは水平方向に『前』へエネルギーを伝えたいから。エネルギーを伝えた方向に真後ろから90度でラケットを上げるのが簡単だし楽。真上にボールを突くのにラケット面を真上に向けない人はまず居ない。ロブを上げるのに「地面と垂直」なんてやっていたら安定して飛ばせない。

|  |

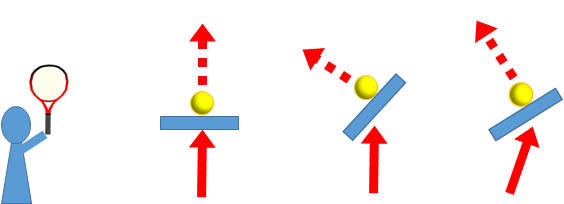

ボールはエネルギーを加えた方向に飛んでいく

上記スマガジンさんのYouTube動画で竹内映二さんも言われていますが、ボールとラケットが接触するインパクトの瞬間は0.003~0.005秒。当たった瞬間、ボールは飛び出して言っています。よく言われる「打点で押す」や、「ボールの上側をラケット面で擦って回転をかける」なんて事は出来ないでしょう。

|  |

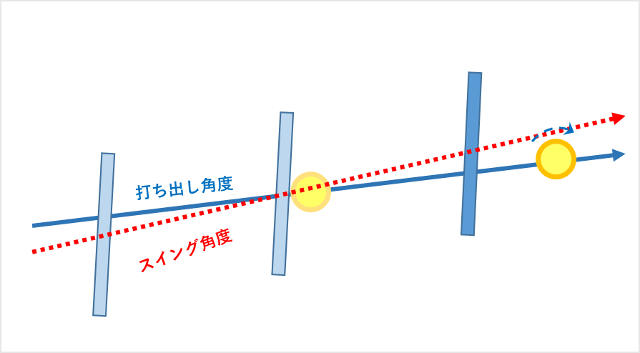

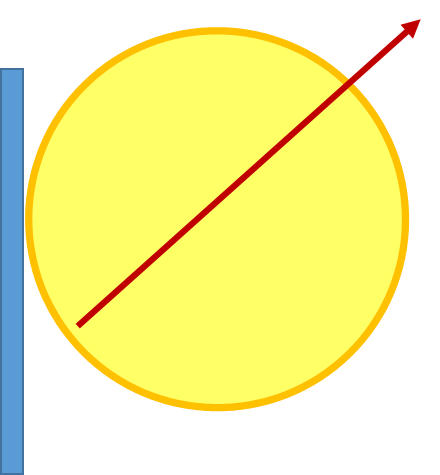

加えて、ボールの質を決めるのは『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』とするなら、ボールがどう飛ぶかを決めるのは「インパクト前に行った事」であり、それが「ボールにどうエネルギーが伝わるか」を決めるのだと考えます。

ボールに加わるエネルギー量を決めるのは、インパクト前後のラケット、そしてボールの速度です。(物体も持つエネルギー量は『1/2 x 物体従量 x 物体速度 ^2 (2乗)』且つ打つ際のボールとラケットの従量は固定)

我々がボールを打つ際「インパクト前後のラケット速度が時速130km」の状態を生むのは「インパクトまでにラケットをどう加速させたか」でしょう。そして「ラケットをどう加速 (前進) させたかの結果としてインパクト前後のラケット面の向きが決まる」し、ボールはラケット面が向いた向きにエネルギーが加わり、その方向に飛んで行きます。(回転をかける動作により多少変わったとしても)

|  |

人の反応速度は早い人で0.2~0.3秒と聞きます。インパクトの瞬間を認識してこれに操作を加えるという事はできないでしょう。

繰り返しますが、我々が当たり前に思っている「打点でラケットを操作して」「打点からラケットを操作して」なんて事は (本人の気持ちと関係なく) 物理現象としてのボールの飛びには影響を与えられないでしょう。

物質であるラケットには『慣性の法則』が働く

物体には慣性の法則が働きます。

停止した物体はその場に留まり続けようとするし、動いている物体はその直進運動をし続けようする特性を持つ。電車の急発進、急停車の例でおなじみですね。

|  |

やり方は何であれ (打ち方は何でも良い)、加速させたラケットは慣性による直進性を持ち、我々が意図した通りに「ボールとラケットが接触する位置に向けて勝手に前進していく」事になります。

同時に我々は、手に握ったラケットでボールを打ちます。

「腕の力は弱いから身体全体を使ってボールを打て」等と言われるものの、ボールを目の前にすると「手に持ったラケットをボールに当てよう、ボールを飛ばそう」という意識が高まり、ラケットが勝手に直進して行こうとする特性を阻害します。ラケット速度は上がらず、軌道も湾曲、毎回「うまく」ボールを打つために毎回苦労する事になります。そもそも「ラケットは慣性による直進性がある。それを使えば楽に打てる」なんて教わってないですからね。

また、慣性による直進性が働くのはラケットだけではありません。

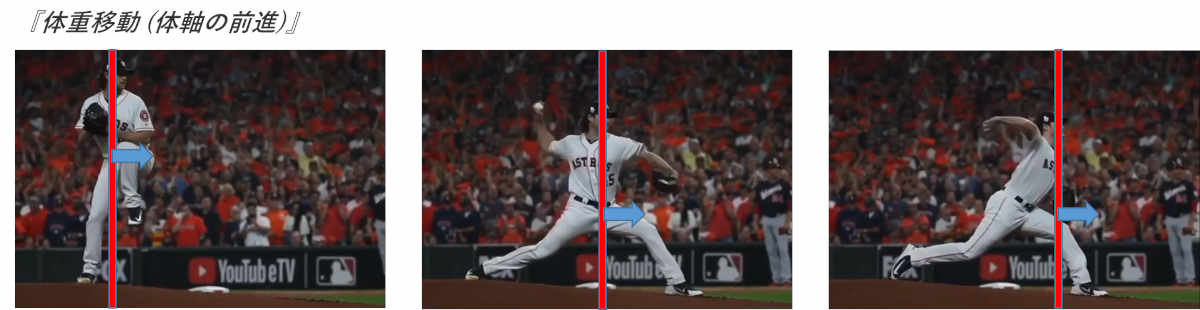

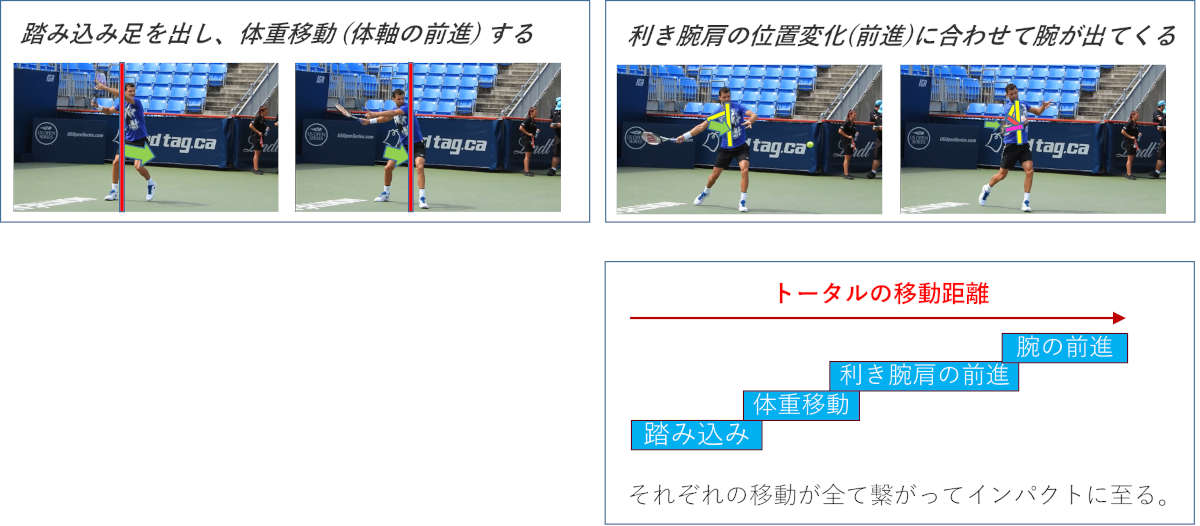

「体重移動を使え」という指導には、

左右の足、下半身の力、体重移動、体軸の前進、フォアハンドなら利き腕肩の前進という下から順に繋がる『前』へエネルギーを発生させる動作をインパクト前後の「腕を振る (実際には慣性による直進性を得て居るからここで「一生懸命腕を振る」必要がない程、腕やラケットは加速出来ている)」」段階につなげていく。体重移動はこの一連の動作を繋げる要素の一つである。体重移動や利き腕肩の前進を省いてしまうと「正面向きになった所から腕を振ってボールを飛ばす」という手や腕だけのスイングになってしまう。

という事が含まれると考えています。(他の要素もあります)

|

|

「カーブでは速度を落としましょう」の標語があるように「直進する物体は慣性による直進性により「曲がりづらい」です。また、人の身体も同じで「100m先のゴールに向かってスタートした直後の陸上選手が “真横” に進む」事はまず無いでしょう。

「体重移動を使え」という指導の持つもうひとつの要素が

左右の足の力、足が地面から得る『反力』を利用して「前」に向けて身体を進める、エネルギーを加えようとする事でエネルギーを発揮する方向を安定させる。ラケットもそしてボールも同じように『前』へ向けてエネルギーを発生させ、エネルギーを加えようとしているので「体重移動をして打つ」事が「ボールをまっすぐ飛ばす、手や腕で操作する事無く「腕を振る」までにボールがどの方向に飛ぶかを安定的に確立させておく事ができる」

という事だと思います。

「打点でラケットを振って」等と思っているのとは結果が大きく異るのは想像に難しくありません。

|  |

先日のともやんテニスchさんのYouTube動画で、MJさんが説明されていた内容もこれに通ずるかなと (個人的にはですが) 思いました。

【大切なのは軸と方向だ!】ストローク安定のコツレッスン!【テニス】

打ち込み、アプローチショット、ライジングを練習させる意味

打ち込み、アプローチショットの練習を「短いボールに対して前に出ていき、強く引っ叩く」と捉えると勿体ないと思います。参加者を気持ち良くさせるためだけにコーチがそんな練習内容を設定する事はないでしょう。

これらを練習させる意図は

「「腕を振って飛ばす」だけでなく、左右の足や身体も使って『前』へ向けてのエネルギーを加えていく事でボールは "より" まっすぐ飛ばしやすくなる」という事を "物理的に" 前進させながら打たせる事で体感させようとしている

といった物があると思います。(もちろん色々意図がある一つとして)

「体重移動を使って打て」と言葉で言われても「あぁ、体重移動ね。知ってる。知ってる」と分かったつもりでも具体的な効果や意味は教わらないままである事は少なくないからです。

体重移動や身体全体を使う、各部の動作を連動させて『前』へエネルギーを加えていく。その理解が進んでいない証拠としてのアプローチショットや打ち込みで「早い段階でボールに接近し、飛んでくるのをその場で待って打とうとする」という行為に現れているのだと考えます。

バウンドによるボールの速度変化、前進度合いが変わる事に距離感やタイミングが合わず、左右の足に力が入らない、体重移動を使って打てない、その場でボールを待ち、腕を振ってなんとかしようとする打ち方になります。

そもそも、皆「ボールを打つ際に時間が欲しい」と思っています。ボールを目の前にすると慌ててしまう。

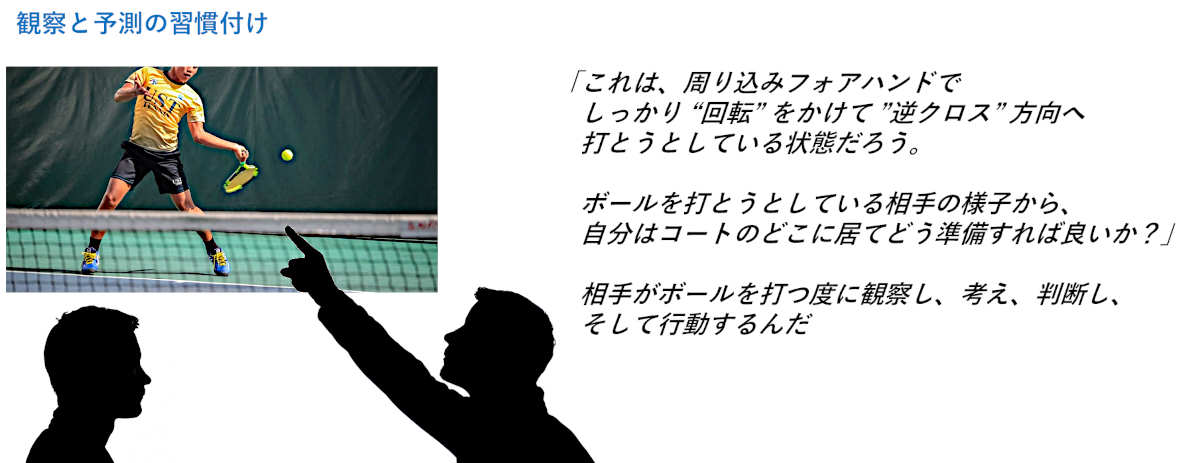

ただ、毎回、飛んでくるボールを見てから判断するのでは、純粋に「時間がない」と感じるのは当然でしょう。単なる計算ですが、時速130kmはベースライン間を0.66秒で到達する事なります。ボールを見てから準備しては間に合わない。1度返球しても相手が打ち返してきた『次』に間に合わないのです。相手ありきのスポーツであるテニスでは、毎回、相手が打つ様子を見て判断し予め準備する、ポイントが終わるまでそれを続ける事が求められるでしょう。

そしてライジングを練習させる意図は

「ボールを飛ばすエネルギーはラケットから加えるものだけはない。ボールが持つエネルギーを利用して打つという理解も重要だ。ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象だから、打ち方のイメージだけではなく、自分が望む結果 (この位置からどこにどういうボールを打ち、相手にどう取らせるか) に繋がるボールの質を生む条件、インパクト前後のラケット面の状態をどう作ればよいのか。自身で考えて工夫して打つ。毎回打つボールの条件が違う中、常に「基本の打ち方」で打とうとするのでは、相手ありきのスポーツであるテニスは成立しない」

といった物があると思います。(これも、もちろん色々意図がある一つとして)

|  |

練習しても上達しないなと思う場合に

かつての私は少々特殊 (上達しないのに上達を目指して6年半も通う) かもしれませんが「テニススクールに通っても思うように上達しないな、当初の期待程の上達をしていないな」と思われる肩は少なくないと思います。

また、テニススクールはレベル分けにより「自分と近いレベルの方々としか練習しない」というマイナス面があります。

レベル違いの格上と練習してバカにされる、意地悪される等の懸念はありますが「明確にレベル差のある人を見て感じる。自分と何が違うのか考える。負けて悔しいから工夫しようと思う」という経験は子供でなくてもモチベーションに繋がる。常に周りに存在する事も大事だと思うのです。

初心者の頃のような順調な上達が感じられなくなる。同じレベルの方々と毎週テニスをやる。自分の実力を計る手段は「周りと比べた相対評価」しかありません。(日本では技量でテニスレベルを客観的に測定する方法が一般的ではない)

「周りに通用するから十分だ。あの人よりうまく打てるから自分は十分テニスが上手い」とどうすれば良いのか分からなくなった自身の上達より、周りと比べた相対的な自分の地位、現状をテニスを続けるモチベーションにしてしまっている事も少なくない気がします。(中途半端にレベルが上がるほど顕著かも)

『自身』とは「マッチポイントでもサーブを入れられる」といった「自分を信じられる」事であり、「あの人には勝てる」は『慢心』の類だと思います。

※テニスをやる目的は人それぞれ。テニススクールは皆、自分と同じかそれ以上にお金と時間をかけて通っている。周りに迷惑をかけない、周りの練習機会を勝手に奪うような事をしないなら、楽しみ方はその人が選んで良いと思います。競合校の部活のように「上達を目指さないならコートに来るな」なんて事はありません。

自分のテニスを上達させるのは結局、自分自身。コーチや周りの人達ではないでしょう。世界No.1コーチにつきっきりで教わっても「上達するかどうかはやってみないと分からない」と思うのは「自分次第だ」と分かっているからだと思います。

同じテニススクールのレッスンに出るにも「この練習はこういう意図で設定されているのかな」「この練習は試合の中のこういう場面だと想定してやってみよう」と考えられれば、それがコーチが練習内容を設定した本当の意図と違っていても「コーチにやれと言われるからラリー練習をする。ボレストをする」と思っていた過去の自分とは大きく変わってくると思います。

「こういう場面ではこういうボールを打てば、自分が望む状況が作れるな」と考えられれば、必要なショットが見えてきて、そのショットを練習する、その状況の中でどうやって打てば良いのか考える事ができる。ただ、「ライジングの練習をする」と考える、コーチにやらされるのとはまた大きく違ってくると思います。

我々は学生さんではないので練習時間は有限です。練習費用もそれなりにかかります。テニスをやる目的は人それぞれとは言え、「上達すればやれる事も増える。楽しみ方も増える」ので、上達しない現状が今後何年も続く。周りと比べて満足する日々が続くより、効果のある客観的な根拠に基づく取り組みを工夫して具体的に上達の道筋に乗るのとでは、半年後、1年後の自分を想像すればどちらが良さそうかは明らかじゃないでしょうか。

私は偶然、機会を得てそれについて考える事が出来ただけで、他の大勢の方はもっと上手く出来るのではないかと思っています。

ご案内:YouTube動画を追加しました。

動画編集練習用のYouTube動画を追加しました。ブログで書いた内容を元に今後もいくつか動画を作ってみようと思います。

テニスの上達のために『なぜ、バックハンドを苦手に思うのか?』を考えてみる

今回はAmazonの音声合計、テキスト読み上げ(TTS)サービス『Amazon Polly』を使ってみましたが、前回の『音読さん』の方がアクセントや発音の区切り等が聞き取りやすい印象でした。Amazon Pollyも文章をSSMLというタグをつけて指定すれば区切りや強調、ピッチ調整等できるようですが、標準状態での『話し言葉』的な文章読み上げは苦手そう。音読さんは漢字をひらがなにする、句読点などを入れる等で(無理やり)アクセント調整できたのですが、Amazon Pollyの方が発音のクセが強く調整が難しいですね。Amazon Pollyの日本語は少し外国語発音っぽいし。後、音読さんは文章の最後に『無音』時間を入れてくれるので動画編集で繋げやすいです。Amazon Pollyの方は「システムに組み込んで使う」前提みたいな感じなのでしょう。

※: ネットで調べた所、SSMLを使う以外に文章中に「/」を挟む事でアクセントやイントネーションを若干矯正出来きました。「今日は/雨/が/降る/でしょう」みたいな感じ。