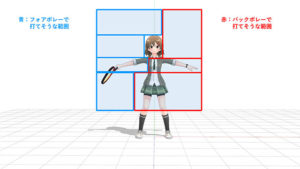

フォアハンド側とバックハンド側

テニスでボールを打つ際、選択肢としてフォアハンド側ショットとバックハンド側ショットがあります。

英語の『fore』は「前部の」という意味の副詞で「fore hand」は (利き手の)手の平側である“手の前側”で『back hand』は手の甲側である“手の後ろ側”でそれぞれ打つといった意味です。

教わる『打ち方』の見た目でつい誤解してしまいますが身体の「右側か左側か」「利き手側か非利き手側か」といった区分ではないです。

バックボレーの方が使う場面が多くなる

ラケットは手に持って使います。

両手で持つ握り方法もありますが、基準となるのは「利き手で握る」部分ですね。

ラケットは全長70cmほどあり、肩から先、上腕 (肩から肘)、前腕 (肘から手首) までの長さもあります。肩の付け根からボールが当たる位置までの長さは1m程にもなります。

また、腕の各関節は「身体の外側から中心に向けて」より柔軟に曲がるように出来ています。

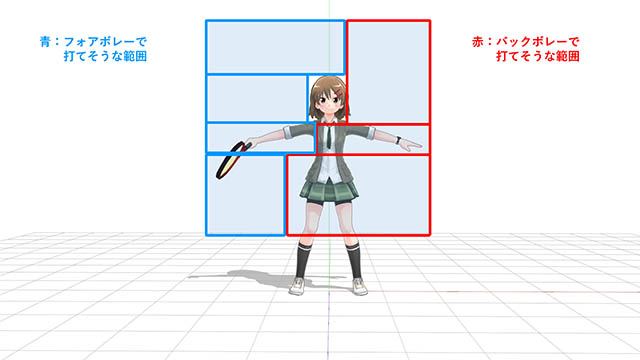

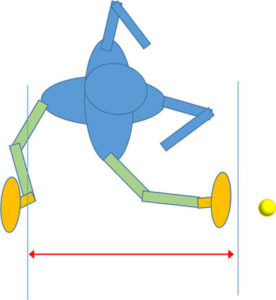

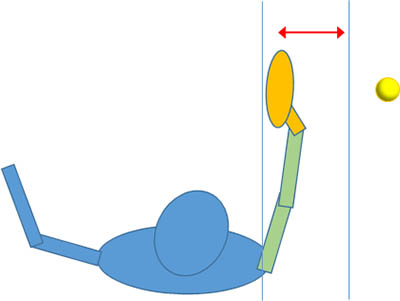

腕の長さ + ラケットの長さ、腕が曲がる機能を考えると体の正面のボールに対してこういうボレーの取り方ができます。バックボレーですね。腕の長さ、ラケットの長さがさほど邪魔に感じません。

逆に利き腕肩に近い部分をフォアボレーで打とうとすると「体の中心を非利き手側にズラす。横向きに近い “利き腕肩を後方” に下げる動作を加えて腕の長さを収められるスペースを作る」等が必要になります。利き腕肩に近い位置になると腕とラケットの長さが邪魔になる訳です。

ボールが飛び回転がかかるために利用できるエネルギーは基本的に『1. 重量と速度を持って飛んでくるボールのエネルギーを反発させる』『2. 自ら加速させたラケットの持つエネルギーをボールに伝える』の2つだけです。(トップ選手でも、超能力的な力、伝える以上のエネルギーを道具が付加してくれるような仕組みを使ってはいません。)

ボレーは準備時間が短い、飛ばす距離が長くない、相手ボールの速度 (≒ エネルギー) も比較的残っている状態で打つので、1のボールエネルギーの反発に重きを置き、「振らない」と言われるショットです。

トスしたほぼ速度ゼロ (≒ エネルギーが小さい) のボールを自ら加速させたラケットのエネルギーで打つサーブとは正反対の性質を持ちます。

相手ボールの速度が速いなら、また、速くなくても飛ばす距離が短いなら「咄嗟にバックボレーで処理して当てるだけ」みたいな対応でもショットの目的に合うのですね。

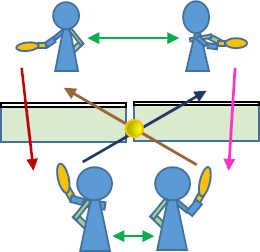

結果、自分の体を基準にフォアボレー、バックボレー、どっちで打つかというのは『体の中心線』ではなく、体の構造から来る制限で決まってきます。

この区分は私が考えるフォアボレー、バックボレーの境目ですが、先日、スターテニスアカデミーさんのYouTubeチャンネルで紹介された近藤大生プロの区分に近いものでした。(頭の上部分は判断が難しい所ですね)

貴男派?近藤派?小野田派?プロが教える正面ボレーの打ち方

バックハンドが苦手という話

ストローク、ボレー等、ショットの違いに関係なく「バックハンドが苦手」という方は少なくないでしょう。

上のボレーの話で少し触れましたが、フォアハンド側とバックハンド側では構造から来る体の使い方の違いがあります。

a. フォアハンド側は許容される打点範囲が広い

横向きの準備段階で利き腕の肩の位置が後方に下がり、両足や体の力を使い利き腕肩の位置を体の前側に戻す中でラケットを加速させる、ボールを捉えるという事を行うフォアハンド側。

b. バックハンドは利き腕肩の前、狭い限られた範囲で打つ必要がある

横向きの準備段階からインパクト前後まで利き腕肩の位置は体の前側に合って変わらないバックハンド側。

腕の各関節は「外側から内側へ」より柔軟に曲がるように出来ている事もあり、フォアハンド側で打つ方が打点に対して許容される幅が前後・左右に広いのです。

フォアハンドとバックハンドでこれだけ『打てる打点の幅』が違う

フォアハンドでは、正面向きに近い状態の体よりも前の打点で腕を横に巻き込むようにして打つ『ワイパースイング』的な処理 (利き腕肩よりも内側 (身体の中心寄り) でも打てる) が出来る反面、横向きのまま “体より後ろ” のボールをスライス返球出来たりもします。

バックハンドでここまでの柔軟な処理はできません。常に利き腕肩の前の狭い打点の範囲で打てるよう足を使って自分の体を移動させる必要があります。

距離感に対する “マージンの無さ” がバックハンドを苦手にさせる

我々のレベルだと「無駄になるかもしれないけど、この辺りで打とうという位置に対して余分にスペースを確保しつつ、移動し、接近する」なんて事はしませんね。(これが「踏み込んで打つ」といったボールに加えるエネルギーが増し、分かりやすく威力が上がる事に繋がるのですが、やる前から疲れる「気がする」、無駄に頑張っている感が恥ずかしい等でまず実行しませんね)

加えて「コーチの球出しなら、ベースライン上で1歩みも動かずにボールが飛んでくるのを待って打とうとする。多少のズレなら “腕” を伸ばして打ち返す」なんて事も多いです。

「テニスは『足』ニスだ」なんて昔から言われますよね。重くて飛ばない木製ラケット時代なら無理だったこの手の『サボり』を軽くて簡単に飛ぶラケットが許してくれます。(「手打ちはダメだ。体重移動しながら打たないと打ち負ける」は物理法則的にも『真理』ですが、昔の道具前提という部分に触れていません)

フォアハンドはごまかせてもバックハンドはごまかしが効かない。

打点に対する許容幅が狭いバックハンドでは「気持ちよく打てない。ミスが多い。どうやって打てばよいのかよく分からない。」だから「バックハンドでは打ちたくない」と思うようになる。この辺りがバックハンドが苦手という話の理由になってくるだろうと思います。

因みに「バックハンドが得意」というプロ選手が居られますね。技術が上がり、常に利き腕肩の前の狭い打点の幅でボールを捉えるのが苦ではなくなると「常に同じ打ち方が出来るバックハンド側の方が迷いなく打ちやすい。コントロールしやすい」と感じるだろう事は容易に想像できます。

当然というか、打ち方にフォアハンドとバックハンドがあるのはシンプルに『必要だから』だと思います。(ほぼ不要ならプロの試合は皆フォアばかりで打つでしょう)

「バックハンドで打ちたくないからフォアハンドで打つ」では自身の本来の実力を出せないままのテニスになってしまいます。(例が何ですが「下手なのに飛車角落ちで将棋をしようとしている」感じ?)

※コーチやプロに「正解の打ち方を教えて」と望む我々が (言葉は悪いですが)「いくらでも誤魔化しが効くフォアハンド頼み」なのはその言動に “矛盾” を感じますよね。

相手のフォア側、バック側、どちらに打つべきか

ボールを打つ際の選択肢の一つとして

「相手のフォアハンド側に打つか、バックハンド側に打つか」

というものがありますね。

上で述べたように、その人の技術以前に身体の構造から「フォアハンドに比べてバックハンドの方がはるかに厳密な位置合わせ、タイミング合わせが必要」で難しい、苦手な人が多いという事を考えると「出来るだけバックハンド側に打てば良い」と思うかもしれません。

現にストロークの打ち合いやサーブを打つ際のコースで「バックハンド側を狙う」事はあるでしょう。

ただ、バックハンド側を狙われていると相手も感じれば対策してくるでしょうし、状況や自分の選択肢によっても「フォアかバックか」且つ「どんなボールを打つのが望む結果に繋がるのか」は違ってくるでしょう。

つまり、漠然とした「 とにかくバックハンド」ではなく「この状況なら相手のこの位置にこういうボールを打つのが良さそうだ」と考えられる。そういう具体的な『根拠』を持っておきたいかなと思います。

人それぞれに違うイメージ等ではなく「誰にでも同じように認識・理解され、誰もが同じように実行できる」情報があるという事がすごく大事だと思っています。(教わらないなら自分で考えるしかないですよ。ネットで探し回っている時間がもったいないです)

今回は主に相手がボレーを打つ状況について考えたいと思います。ストロークにおけるフォアハンド、バックハンドの違いよりも「時間がない」事で例として打ち分ける効果が分かりやすいかなと思ったからです。

ボールの着地点・打点の位置で考える

述べたようにフォアハンド側とバックハンド側では打点に対して許容される『幅』が違います。

フォアハンドなら打てる『体より後ろ』も、バックハンドで打つのは困難です。

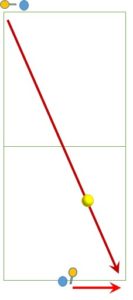

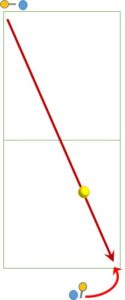

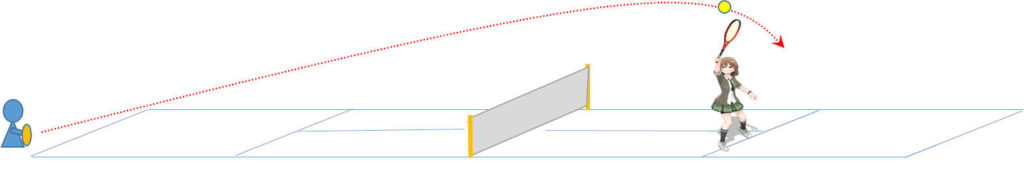

相手の体の位置に対し、下図のような『ちょうど身体の横辺り』 の位置に着地するボールを打ったとしましょう。

※テニスコートのベースライン間 (23.77m) は時速130kmなら0.66秒で通過します。人の反応速度が0.2~0.3秒と言われる中、相手が打ったボールを見てから判断し動き出すのではかなり無理があります。テニスには相手がボールを打つたびの『予測』が必要であり、予測に基づき、心理的・肉体的準備をしているからスムーズに動きだせるし、予測に基づき「こういうボールを打って相手にこういう返球をさせよう」という戦略も実行できます。

予測ありきという部分を除いても、フォアハンド側なら「横向きを作って打点を後方に下げてワンバンド後を打つ」「後方に下がりながらボールを打つだけのスペースを確保する」といった選択もできます。

バックハンド側はというと「判斷よく前進して、地面ギリギリでも “ワンバウンドする前” に打つ」という選択が求められてきます。

述べたように、身体の構造上「身体より後ろの打点で打つ」「後ろに下がりながら打つ」といった選択が妥当ではないからです。

※ロブを上げる際も「スマッシュで強打される可能性のあるフォアハンド側よりも相手のバックハンド側に上げたい」という判斷にも繋がってきますね。

もちろん「ボレーは身体よりも前の打点で打つのが基本」と言われるのは、身体やボールのエネルギーを反発させるラケット面を押し支え、バランスを取る基盤となるのは両足が地面を踏むことで得られる反力であり、適した両足の位置、状態、身体との関係性があるからです。

Stefan_Edberg_Båstad_sweden_20070708.jpg: flickr user Michael ErhardssonSir James at [1]derivative work: Mario Žamić, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Stefan_Edberg_Båstad_sweden_20070708.jpg: flickr user Michael ErhardssonSir James at [1]derivative work: Mario Žamić, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

この点に関して「ボレーはまず横向きになる」みたいな根拠のない手順 (ある種の思い込み) に従っているとボレーを打つ目的に適した身体の状態をインパクト時に作れなくなりがちです。

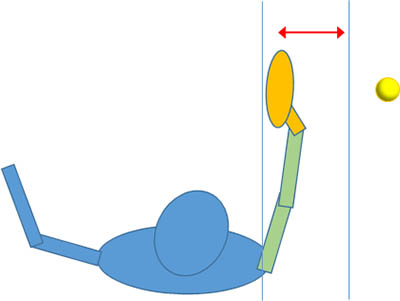

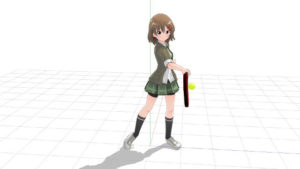

下図のような打ち方だと速いボールにラケットが吹っ飛ばされそうですよね。(「足や身体の力がインパクト面の強さに反映しづらい状態・態勢なのに何で横向きになったの?」という感じ)

「軸足をボールの後ろ、軌道の延長線上の位置にセットする」等も足を置く位置を言っているのではなくインパクト時に目的に適した身体の状態を作れる準備、よいインパクトが目的なのだと思います。

Diliff, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

「横向きになった状態からもこういうインパクト前後の状態、態勢になれば良い」と思われるかもしれませんが、バックボレーと比べたら準備に時間がかかるフォアボレー、横向きから戻す、ある意味「要らない」時間を毎回入れる意味はあるのかといった事でしょうか。もっとシンプルで良いのでは? と思います。

ボールの質、速度や時間で考える

上で述べたのは「バウンドする位置がどの辺りか (身体に対しどの辺りの打点位置で打つか)」というものでしたが、次はボールの質、速度や時間といったものを考えてみましょう。

自分の居る位置にちょうどバウンドするようなボールであっても速度や回転等によって飛んでくるまでの時間、飛んでくる軌道が違ってくるのが分かります。

ボール速度がある場合は『身体よりも前で』打つ必要が増す

「相手ボールの速度が速い」という事はボールにエネルギーが多く残っているという事です。

インパクトに適した態勢、身体の状態でなければ、ボールのエネルギーに『押し負ける』といった事が起きます。

相手が打ってから自分が打つまでの時間も当然短い。『短い時間で出来るシンプル、効果的なインパクトに繋がる準備と態勢』が求められますね。

明確に「横向きになる」のは、動作的に時間のロスですし、両足と身体、腕、ラケットの関係性が「ボールの強いエネルギーを押し支える」には向いていないと思います。

※「横向きから大きく踏み込みつつ打つ」ボレーはあります。後、打点を下げるためにやむを得ず横向きを強めて打つ事もあります。「間違いだ」と言いたい訳ではなく、何のために横向きになるのかを自分で答えられる必要があるだろうという事ですかね。

フォアハンド側より許容される打点に制限のあるバックハンド側は尚更ですが、

「相手ボールに速度がある、大きなエネルギーを持っている状態の場合は両足や身体の位置関係を踏まえて『身体よりも前の打点で打つ』という判斷が重要だ」

とった事が言えるかと思います。

フォアボレーはスイング出来るけどバックボレーはスイングできない

「ボレーを打つ際はラケットを振るな」と言われますね。

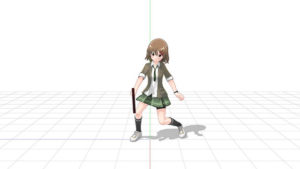

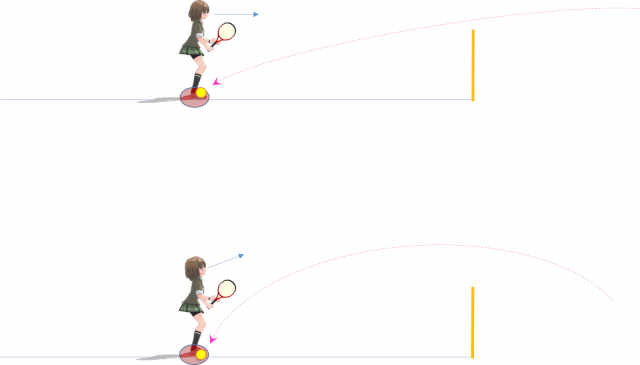

そういう『矯正 (※) 』の影響か、下図のように腕を前に出して、足や腕を前に突き出すようにしてラケットとボールを接近させるような打ち方を見ます。(「手で押す」「指でつっつく」ような打ち方)

今は『飛ぶ道具』の恩恵も大きいですし、人は『慣れる』のでどんな打ち方でもある程度は打てるようになります。実際テニスが出来ている訳ですし、これも「間違いだ」等と言いたい訳ではありません。

その上でですが

「ボレーに求められる柔軟性や対応力を発揮しづらい打ち方かな」

とは思います。

テニスは確率のスポーツですからミスに繋がる要素を当たり前に抱えたままにするのはマイナスかもしれません。同じ打ち方を続ける事はできても咄嗟に高いボール、弾み方が違うボールが来たらタイミングが合わなくなる感じでしょう。(身についている物を変えるのは勇気が居るものです。身についたものを変えるには10倍の時間がかかるとも言われますね。「取り敢えず打てているのだからこのまま上達するかも」という思いも分かります)

ある意味の『打点重視』の弊害というか「予めセットしたラケットの位置にボールが飛んでくる」という前提がある印象を受けます。

相手がボールを打つ様子に合わせて予測し、どういうボールを打つかを前提に望ましいインパクトに向けた準備をします。最初から「こういう打ち方をする」と決めているような姿勢・意識は『相手ありきのスポーツ』であるテニスで「相手を見ていない」状態。自分がボールを打つ事で精一杯なのかもしれません。「余裕がない、慌ててしまう」って技量的な問題ではなく「相手を観察し毎回の予測をする意識がないから」だったりするのでしょう。

| ※「ボレーではラケットを振るな」と言われるのは、ラケットの持つエネルギーとボールの持つエネルギーの使い分けが意識出来ていない。「ラケットを振る、操作する事でボールを打つ」という誰もが持つ分かりやすいイメージと「時間の無い中、ボールの持つエネルギーを反発させて飛ばす」という感覚を整理できていない段階の方に対する『矯正』だと考えます。よって「振らなければボレーが上手く打てる」と考えるのはちょっと違うでしょうか。上達のためのスタートラインにまだ立てていないのですからね。 |

フォアボレーは「振れる」

身体の構造から来るフォアハンド側の特徴は、横向きの準備段階で利き腕の肩の位置が後方に下がり、両足や体の力を使い利き腕肩の位置を体の前側に戻す中でラケットを加速させる、ボールを捉えるという事を行える事でした。

「ボレーではラケットを振るな」と言われるボレーですが、フォアハンド側の特徴を用いて「利き腕肩の位置が前方に移動する中でボールを捉える」ボレーは全然アリだと思います。

次のYouTube動画における鈴木貴男選手のフォアボレーも利き腕肩が前進していく中でボールを捉えていますね。(鈴木貴男選手がそういう事をおっしゃっている訳ではありません。私の個人的な感想です)

【鈴木貴男流ボレー】苦手を克服せよ!ネットプレーの基本

【鈴木貴男流ボレー】強いボレーを打つコツを伝授!固定観念を捨てよう

半身の状態、肘を軽く曲げた位の手と身体との距離感で手を前方に進めていこうとすれば、自然と足で身体を支えつつ利き腕肩の位置も前方に進んでいくでしょう。

こういった動作を「腕を前の伸ばしていく」みたいな言い方がされる事がありますが、少し違う気がしています。「腕を前に伸ばす」はインパクトよりだいぶ “後” の段階でしょう。

ボールとラケットの接触は0.003~0.005秒です。人の反応速度が0.2~0.3秒である中「打点で押す」はあくまでイメージの話であり「ラケット面にくっついた状態のボールを打点で押すんだ」を実行しようとすると実情に合わない (≒ うまく打てない) と考えます。

また、動画では「ボレーは振っていい」と言う表現を使われていますが、肩から先の腕だけを動かすこういう動作では両足の力、身体の力を連動されられませんね。

両足、身体、上半身、腕、手、ラケット。それらに適当な位置関係や連動のさせ方があり、それらは「手はここ、足はここ」では身につかないでしょう。見方・考え方が違うだけで、もっとシンプルで日常生活や過去の経験から、本来は誰にでもできる事なのだと思います。

Diliff, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

ボレーの大前提である「ボールのエネルギーを反発させる」だけでなく、利き腕肩の位置が前進していく中で「振れる」、ラケット面をまっすぐ前進させていく中でボールにエネルギーを加え、エネルギーを加える方向性 (どこにどう飛ぶか) をコントロールできるのがフォアボレーかなと思います。

バックボレーでは「振れない」

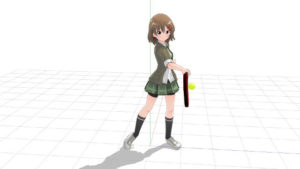

これに対し、バックボレーでは横向きに近い準備段階からインパクト前後まで利き腕肩の位置が身体の前側にあり変わらないので、打点から「前に押していこう」としても肩から先だけを動かしている感じになってしまいます。

このため足を踏み込みつつ『前に』ではなく上から下にラケットを引き下げるような使い方をする打ち方を見ます。

フォアボレーのように「振って」打てないバックボレーはコンパクトに「パチン」と打つパンチボレーのような打ち方で威力を出す必要が出てくるという事ですかね。

速度を出すならフォアハンド側、バックボレーは遅いボールか時間を与えないボール

説明の都合でバックボレー側から書きます。

フォアボレーのように足の力、体の力、利き腕肩の前進等を使って『前に向けて』ラケットを前進させていく余地が無い、狭い打点の範囲で、足の踏み込みに合わせて上から下にコンパクトに「パチン」と打つ位しかできないのがバックボレーです。

フォアボレーに比べて「腕で打つ」要素が高いので力が入りづらいという面もありますが、ラケットを加速させてボールにエネルギーを伝えるのが難しい分、打つボールの威力は相手ボールの速度 (ボールの持つエネルギー) 次第となってきます。

また、許容される打点の範囲が狭いので「適当な範囲よりも “後ろ” で打つ事は難しい」です。

これらの事から

「遅いボールを力の入りづらい位置に打たれると “遅く” 返すしかない」

のがバックボレーであり、

「相手の準備・反応の時間よりも、適当な打点の範囲をボールが通過するのが速ければ打てない」

のがバックボレーだろうと考えます。

(当たり前の事を改めて言うようですいません)

これに対し、フォアボレーは判斷が遅れても横向きにさえなれば打点を下げてボールを捉える事ができる利点があります。腕も身体の外側から中心に向けて曲がりやすく「ボールをキャッチする」ような受け方もできます。(バックボレーは打点を下げられない。前で打つしかない)

また、基本的には「準備に時間がかからないバックボレーでより多くの範囲をカバーする意識を持つ」のが基本となってくるので「横向きに近い、打点を下げた位置で打たせれば「振る」打ち方を含めて強いフォアボレーは打ちづらい」でしょう。(打点が手前すぎて足や身体の力が使えないという面もあります)

これらの事から

「純粋に “強いボール” で勝負するなら準備に時間がかかるフォアハンド側に打つのが良い」

のかなと考えます。

※バックボレーで打ちたくないから常にフォアボレー側で準備する方、バックボレーよりフォアボレーの意識が強い方だと準備時間は短いかも。ただ、そういう方ならバックハンド側を狙えば良いのだと思います。バックボレーに対する意識が高くないのですからね。

強いボールと時間を与えないボールは同じではない

バックボレーで

「相手の準備・反応の時間よりも、適当な打点の範囲をボールが通過するのが速ければ打てない」

フォアボレーで

「純粋に “強いボール” で勝負するなら準備に時間がかかるフォアハンド側に打つのが良い」

と書きました。どちらも「強いボール、速いボール」を打っているようにイメージされるかもしれませんが言いたい事のニュアンスは “違う” のです。

例えば、野球のピッチャーが大きく振りかぶって全力で投げようとしていれば「時速150km位のボールが来そうだ」等と想像が付きますよね。

その一方で「速度は時速130km位なのにすごく速く見えて三振を取られる」という投手も居ます。投げる際に手に持つボールが見えるまでが遅い、出来るだけバッターに近い位置でボールをリリースする (いわゆる「球持ちが長い」)、できるだけ距離が短くなるようにマウンドのプレートを踏む等の工夫をしていたりします。

投げ方はゆっくりでもボールが速く見えるのは、バッターが持つ「この位の投げ方ならこの位のタイミングでボールは飛んでくる」という感覚を狂わせている事が大きいと思うのです。

何が言いたいかというと

フォアボレーの「純粋に “強いボール” で勝負する」は相手にあからさまに分かるように準備しつつきっちりと打つといったもの。

バックボレーの「打点の範囲をボールが通過するのが速い」は相手から見える準備の雰囲気よりも速いタイミング、小さく強い打ち方等で相手の想定よりも速くボールを到達させるといったものです。

※あからさまに強く打とうとしているのが分かっているなら、バックボレーは「取り敢えず当てて返すだけ」なら (フォアボレーより) 難しくないですからね。だから「常にバックボレーで取る意識」と言われるのですから。大事なのは「イメージよりもボールが速く到達する」という部分でしょう。

まとめ

あちこち逸れてばかりな内容で申し訳ないです。

人の身体の構造からフォアハンド側、バックハンド側ではボールを打つ際の身体の使い方に違いがある。「フォアもバックも同じように打つ」はできないと考えます。

横向き、半身で利き腕肩の位置を下げられるフォアハンド側は、肩の位置を前進させる中でラケットを加速、腕の曲がりやすさ、ねじれやすさもあり「ラケットを振る」イメージのボレーも打てる。

利き腕肩の位置が身体の前側付近で動かない。適当な打点も利き腕肩の前、僅かな範囲で打つしか無いバックハンド側。ボレーなら「前へ」ではなく「上から下へ」腕を動かしてラケットを加速させる (エネルギーを持たせる) 、飛ぶ方向・エネルギーを伝える方向をコントロールして打ったりする。

バックボレーは(フォアボレーに比べて) 準備時間が短くて済むし、常にバックボレーで打てる意識を持っている事が多いがが「相手の準備・反応の時間よりも、適当な打点の範囲をボールが通過するのが速ければ打てない」し、「遅いボールを力の入りづらい位置に打たれると “遅く” 返すしかない」。

フォアハンド側は「準備に時間がかかるから、横向きに近い、利き腕肩の位置が “後方に” 下がった状態で打たせれば強いボールを返球しづらい」。特に利き腕肩の位置に近い、バックボレーで打つか、横向き・身体をズラす等してフォアボレーで打つか判斷を迷うような位置が狙い目でしょうか。利き腕肩から距離がある、腕を自然と伸ばせる位置なら横向き + 腕を伸ばすで対象できてしまいますね。

当然、フォアボレーで打つ意識が強い方は居るし、相手との距離感 (自分も含め、雁行陣前衛、平行陣のいずれか等)、状況、自分の技量やショットに対する得意不得意もあるでしょうが、こういった点を認識した上でボールを打とうとしてみる意味はあるのかなと思います。

常に「打つボールに根拠を持つ」事は大切だと考えます。

同時に常に相手を観察し、今こういう位置に居るな、このコースが空いているな、こう動かせば次ここに打てるな、こういうボールを引き出せる等、『相手とのかけ引き』前提で自分が主導権を握れる、攻撃的にプレーできる事が重要、前提にはなってくるでしょう。

咄嗟の思いつきや “何となく” で打っていると、返球された際に自分は『次』への準備も出来ていないし、反応もできない。毎回、ボールを打つ相手を観察し、予測し、判斷していない段階の方はプレーしている様子から何となく分かります。

「球出しのボールは打ててもゲームになると実力が出せない」と感じる事の多くは技量不足、経験不足、精神的なものより『相手ありきのスポーツであるテニス』という認識が十分でない事が大きいと思います。

相手を観察し、予測し、判斷するきっかけとしても「打つボールに根拠を持つ」訓練をしていきたいです。

今回、「こういう事が言えるのでは?」と考えてみたものの、実際にやっていってみたら「全然当てはまらないな」という感想になるかもしれません。それを基にまた考える事ができればと思います。