体の回転で打つフォアハンド

テニスでフォアハンドを打つ際には「体の回転で打つ」と言われます。体をコマのように回転させてその回転でボールを打つ、回転をかけるというイメージを持っている方も多いと思います。

今回はこの体の回転とラケットの加速という点についてです。(説明の都合上右利きを前提とします。)

力強くボールを打つための体と腕の位置関係

人が力強くボールを打つためには「自分の体の正面 (右肩から左肩の間+α) の範囲かつ肩よりも前に腕がある」必要があります。

押し相撲をする際に左右に大きく両手を広げた状態では力が入りません。

力を入れるポイントは自分の体に近く且つ肩よりも前にある必要があります。

テイバックでは上半身は横向きになる

また、フォアハンドでは、スタンスの違いに関わらず “ボールを打つ方向に対して上半身を横向きにしてテイバックする” ことが基本となります。

このため、前述の “力の入る態勢でボールを打つ” ためには、テイバックで横向きになった体を回転させてボールを打つ方向に向ける必要があります。この上半身を回転させボールを打つことは自然な動作なのですが、私が、これに関連して大事だと考えているのは「体の回転に追従するラケットの加速」のことです。

スイングに伴うラケットの動きを理解する

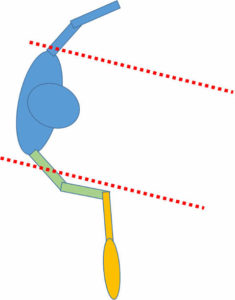

テイクバックで停止状態にあるラケットは体の回転に伴い腕と手に引かれ、グリップ側からボールに向かい始めます。

ラケットヘッド側は遅れてスイング方向の真後ろから追従する

グリップ側から引かれることで動き始めるラケットですが、体の回転に伴って振られているのでラケットには遠心力(※)がかかり、ラケットのヘッド側はグリップよりも外側、体から遠い位置に動いていきます。

※遠心力とは、慣性の法則でラケットが直進し続けようとしているのを、円の中心方向に絶えず手で引っ張られ方向を変え続けている状態を言うそうです。ラケットを引っ張る手には引っ張るのと同じ大きさの力が外向きに働いているように感じます。

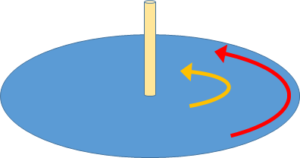

フォハンド ラケット軌道の例

同一軸を中心とする円周軌道を描く物体は中心からの距離が遠くなるほどその速度は速くなります。

同じ角度を動いた際に円周上の移動距離がより長くなるので、ラケットで言えばグリップ側より外側にあるヘッド側の方が速くないと同じ時間中で同じ角度を動けないからです。

中心から遠い物体の方が速度は速くなる

このため、テイバックはラケットの重さの負担が手にかかりにくい比較的体の近い位置に置き、振り始めて加速させる段階でヘッド側が体から離れていくようにするのが望ましいです。

ラケットを加速させるにもエネルギーが必要です。

体に遠い位置から引き寄せて長く加速させるよりも、体に近い位置から瞬間的に加速させる方が少ないエネルギー(力・筋力)で効果的に加速でき、ボールに距離が近い分当たりやすくなります。ボールが飛びやすい現代のラケットの性能が活かしやすい打ち方でもあります。

加速してグリップ側よりも速度が上がったラケットヘッド側はスイングの途中でグリップ側(手の位置)を追い越し、更に前方に進んでいこうとします。

加速したラケットヘッド側はグリップを位置的に追い越す

ラケットをスイングする目的はボールを飛ばすことなので、皆、ラケットとボールが接触するインパクトを重要視しますが、ラケットに働く力を考えれば、

ヘッド側が慣性の法則で前に進もうとする動きはインパクトとは関係ない

と言えます。

素振り時と実際にボールを打つ時を比べた際、「ボールを打った途端、ラケットが急減速」なんて事はないですよね。これは「ボールに伝えるエネルギーはラケットが持つエネルギー量の一部に過ぎないから」だと考えます。

ボールが当たる事はスイング中の一出来事でしかなく、インパクトの有無に関係なく慣性の力で安定的に進むラケットの動きが安定したスイング軌道、安定したストロークの要因になるでしょう。

逆に「ラケットを強く握りしめ、自身の “操作” でラケットを振ろうとする」方が毎回、軌道が違う、再現性の低いスイングになりやすいと考えます。

インパクトに関係なく、前方に進んでいこうとするラケット

ラケットヘッド側の速度が上がり、手やグリップ側を追い越していく状況が一般に言われる「ラケットヘッドが走る」事象だろうと考えています。

ただ、ラケットは腕の長さ以上に前に進むことはできないので、腕に引かれ方向を変えながら減速し、左半身側に巻き付くようなフォロースルーに至ります。

ラケットはエネルギーを消費し、減速しつつフォロースルーに至る

当初、グリップ側から手や腕に引かれて加速を始めたラケットですが、加速後、手や腕を追い越した辺りで「加速のためのエネルギー供給が終わる」ので、慣性の法則により更に前進し、身体より前に進んできますが、エネルギーを消費しつつ、減速し、手に引っ張れれる事でその直進軌道を捻じ曲げられ (その際感じるのが遠心力)、腕の各関節が曲がるのに従って利き手と反対の体側側に巻き付くようなフォロースルーに至ります。

ラケットヘッドが加速しない、いつまでも出てこないスイング

ここで本題ですが、私が色んな人の打ち方を見て感じる違和感があります。

そもそもこのラケットヘッド側が加速して手を追い越して前に進んでいくという事を “理屈から理解している人は多くはない” と思うのですが、「体を回転させて打つ」という点にのみフォーカスしている方の中でよく見られるのが「体は回りきっているのにラケットヘッドがいつまでも出てこない」というフォームです。

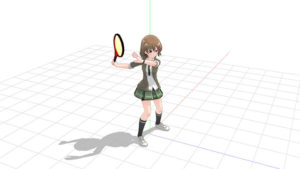

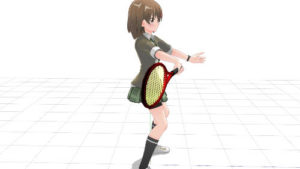

ヘッド側がなかなか出てこないスイング

ヘッド側が出てくるのが遅いスイング

そもそもの ”ボールを打つための体の使い方” の話になるので簡単に説明するのが難しいのですが、スイングの開始は体の回転に伴いグリップ側から手に引かれる所からスタートするものの、ラケットが加速を始めて以降は体の回転とラケットの移動は同一角度で移動するような同期をする必要がありません。

体よりも遠い位置にあるラケットヘッド側の方が (体や手より) より速い速度で長い距離を移動するのは当然です。

ラケットは加速を始めたら “自然と” 前に進んで体や腕を追い越していくし、慣性の力で安定した軌道を “自然と” 描くから。つまり、体の回転や腕の振りよりもラケットヘッドの速度が速くなり体や腕を追い越すことが望ましいと思っています。

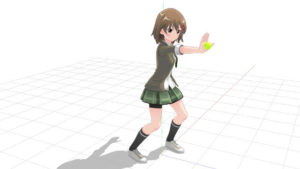

速度が増したラケットヘッド側が体やグリップの位置を追い越す

「ボールに当たるのをラケット面を通して反対側、後ろ側から見る」

という説明があると思います。

また、ボクシング等で言われるイメージから

「スイングの際、体の回転を “敢えて” 止めてラケットを走らせる」

みたいな表現を聞きますよね。

加速したラケットが身体を追い越し前に出ていく事は重要であり、それを伝えたいとしてもこれらは誤解を生むので余り良い表現とは言えないと思います。(理由を情報を示さず、やり方だけ伝えて再現させようとしている感じ)

我々はボールを“前に”飛ばしたいからラケットを使い “その方向へ飛ぶよう” ボールにエネルギーを加える訳ですし、インパクトでボールにエネルギーを伝える、インパクトの衝撃に耐える、身体がふらついたりしないためには両足、身体、手や腕の位置関係、相対関係が重要になる事もあります。

例えば「操作してボールに当てるのではなく、慣性の法則で安定的に進んでいくラケットの動きを補助したい」といった言い方でしょうか。

ヘッドが出てこないフォームを見た目の印象で「体に巻き付くようにラケットが出て来る」とか「ラケットヘッドが遅れて出て来る」のように “良い意味”で表現をされたりしますが、

飛ばすために「ボールにエネルギーを加える」という目的に対し、これらは本質ではない

と考えます。

比較のためにプロ選手のラケット軌道を見てみましょう。

フェデラー選手のフォアハンドストローク

1:50からスローの動画に切り替わりますが、上半身は振り始めからゆっくり回っていて体が正面を向く頃にはラケットヘッドが手や体の位置を追い越して体よりも前に出ているのがわかります。スローで撮っているにも関わらずラケットヘッド側がブレてしまう程加速していますね。

体の使い方の違いが前提とはなりますが、殆どの男子プロがこのようなラケット軌道を描くのを見ればどちらが効率がよいかは明らかでしょう。

極端に厚いグリップの場合は注意が必用

例えば、グリップの厚さから打点を前に取る事になれば、ヘッド側がグリップ側を追い越すのが遅くなるのが分かります。

ただ、ラケットが加速のためのエネルギーを保有しているのは初期加速を始めて一定の範囲、身体を追い越して以降、打点までが遠くなる程、「速度が低下している」可能性も出てきます。

だからなのでしょうが

グリップが厚く打点を前に取る方は、バランスを取るため、身体の後ろ側、テイクバックも “自然と” 大きくしたくなる傾向にある

と感じます。

動画で見てもヘッドの “走り” を感じるフェデラー選手やナダル選手はグリップが薄め (ナダル選手はセミウエスタン位です) で、身体に近い位置でラケットがグリップ側を追い越してます。

ただ、グリップが厚い選手(ジョコビッチ選手、マレー選手)がヘッドが出てこないということもありません。彼らはグリップの厚さの割に打点が前にならないよう打ち方を工夫しているように感じます。

腕が “前に伸びたような位置”、もうこれ以上ラケットは前に勧めないだろうといった位置でボールを捉えるような事がないです。

動画: みんラボ 近藤大生プロがフォアハンドで気をつけていること

さて、この事を書こうと思って文章を書いていた所、偶然、いつも参考にさせていただているみんラボさん (みんなのテニスラボ)のこの動画が上がりました。引退を発表された近藤大生プロが体の回転とラケットの出方について話されているものです。

近藤大生プロ フォアハンドストローク最近のこだわりポイント

近藤プロは「これまで体を回転させる事でラケットを速く振るという意識で居たが、体を回転を抑えボクシングのストレートを打つように右腕を伸ばしていった方が当たりがよくなる事に気づいた」と話されています。

表現は違うのですが、「スイングによりラケットヘッド側を加速させ、加速したヘッド側が体や腕を追い越して前方に進んでいくことで大きな運動エネルギーを生む」点で同様の事をおっしゃているのかなと思いました。