※私は専門家でもコーチでもありません。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。間違いもあるでしょう。まずは普段からテニスを見ているコーチにご相談される方が絶対に良いです。なにかしら試される場合でも怪我等なさらないようご注意ください。

よく見かけるサーブのイメージ

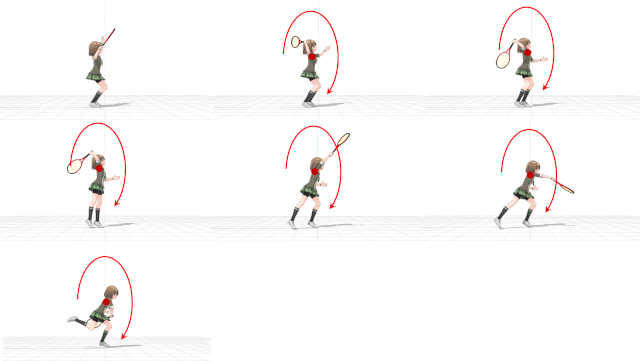

よく見かける、そして我々のイメージにある『サーブの打ち方 (見本)』はこういったものかもしれません。

「ボールを打つ」とは物理現象を起こす条件を整える作業

私はかつて、テニススクールに初心者から通い、6年半経っても殆ど上達しなかった反省を踏まえて「教わる通りにやれば上達する」という考えを改めました。

上達について自分で考える際には「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象だ」という点を前提にしています。我々は誰にでも当てはまる普遍的な物理法則の元で生活しているからで、テニスコート上だけそれらを無視するのは妥当じゃない。

例えば、我々が打つボールの “質” を決めるのは『1. ボールに加えるエネルギー量』と『2. エネルギーを加える方向性』の2つだと思います。

ボールを真上に突く際、ラケット面 (インパクト面) を上に向けない人はまず居ませんし、上に向けてボールにエネルギーを加えているのに「ボールが真下に飛ぶ」なんて事も起こりません。

当たり前のようですが「自分が打つべきボールを目の前にした際、「手や腕を操作してラケットをボールに当てる」事に夢中になり、自分が起こしたい事象・現象 (ここからどこにどういうボールを飛ばすのか) を起こす条件について意識・認識できなくなっている」事は少なくないと思います。

現象が起きるのには理由 (物理法則に基づく) があり、それを知らないままで居る、なんとなく「ラケットでボールを打つ」だけに留まっているのは、皆の「上達したい」気持ちとズレているように感じます。

「そんなの教わらないから知らない」と思われるなら教えないコーチ達が悪いのでしょうか?

| 私は「自分のテニスを上達させるのは結局自分自身。コーチや周りの人達ではない」と思います。世界No.1コーチにつきっきりで教わっても「上達するかしないかはやってみないと分からない」と思うのは「色々教わっても理解できない、再現できなければ上達もへったくれもない。結局は自分次第だ」と内心、分かっているからかも。新しい情報、目新しい情報を求め、試し、”また” 上達しない。手間や苦労もないし、効果がでなくても自分のせいではない。でもそれで良いでしょうか。 |

そしてこれに『3. エネルギーを加える際に大小の伝達ロスが存在する』という前提が加わるでしょう。

道具による伝達時のロス、再現性の低い動作による伝達時のロスや “ムラ”。これらをゼロにする事はできませんが「理解した上でうまく使う」事は可能かと思います。

| テニスは相手ありきのスポーツであり、確率のスポーツです。軽く打っても相手コートのベースライン付近までボールは飛ぶし、「誰よりも遠くまで飛ばしたら勝ち、誰よりも速度が出たら勝ち」でもありません。「速度を上げる」は「飛ばす距離を短くする」でも同じ効果を生む。(距離 = 速度 x 時間 の公式) 「相手は自分が打つボールを出してくれる「球出し」の人。相手や状況関係なく自分が打ちたいボールを打つ。相手が打ち返して来たらそのボールを見てから改めて考える」ではテニスではなくバッティングセンター (オートテニス) をやっているようなものかも。相手ありきの状況で練習してこその「テニスの上達」かなと思っています。 |

気になる点 1「ラケットを持つ腕の肘が肩のラインよりも上にある」

冒頭にあげた『サーブの打ち方 (見本)』のイメージについて、個人的に気になっている要素の一つが「ラケットを持つ利き腕 (右腕) の肘が肩のラインよりも上にある」という点ですね。

よくある「肘が上がっているからダメだ。下げなさい」という話ではないです。

私は専門家やコーチではないので『ボールの打ち方 (サーブの打ち方)』を誰かに示す立場にないと考えますし、「自分が望むボールの “質”、ボールが飛び回転がかかるという物理現象を起こすための条件、それを整えるための動作について考える」のが目的です。

「結果、この後、どういう事が起きるか。それがどう現象に影響するか」を理由にしたいと思います。

軌道の頂点に打点を取り、ラケットを振り下ろすイメージ?

その前に我々が『サーブ』について持っているイメージについて考えましょう。

そのイメージで少なくない部分を占めているのは「出来るだけ高い位置でボールを捉える」というものであり、そのために「上にジャンプしながら腕やラケットを振り上げていく」といったものではないでしょうか。

「高い打点で打つとサーブが入る」という話

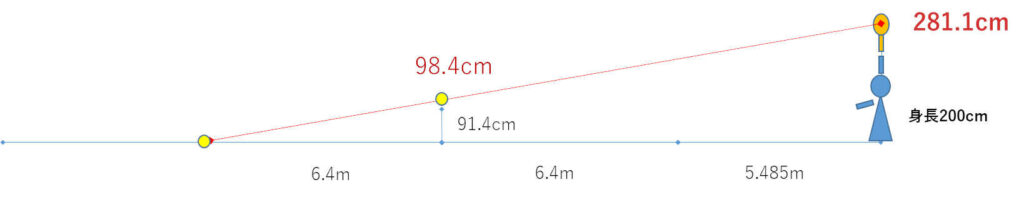

仮に、ベースライン中央付近からセンター to センター、ネットの最低部を通すサーブを打つとしても「身長2mあっても無回転のサーブを入れるのはまず不可能」だと考えられます。

下記の通り、打点から計算されるネット通過時にネットの上10cm程の幅を「必ず」通貨させるシビアさ。身長180cmの方が毎回20cmジャンプしつつこの精度で打ち続けるのは無理でしょう。

積極的に「回転をかけない」という意味で使う「フラットサーブを打つ」は、自分ではコントロールしようがない重力や空気抵抗頼りの選択でしかないと考えます。

当たり前のように「サーブの基本はフラットサーブ」と言われますが、同じくベースライン付近から同じフォア側で打つストロークは「打つだけで自然とトップスピンがかかる打ち方」が基本と言われます。

身長2mの方でも “無回転” では「入れられない」サーブも、同様に「自然と回転がかかる打ち方」が出来る所がスタートラインなのではないのかとも思います。

ただ、オーバーヘッドで打てている、重力や空気抵抗頼り、加減して入れる、緊張したら満足に入らない等は「サーブを打てている」とは言えないのかもしれません。(自然とトップスピンがかかる打ち方なら「ストロークを打てている」と感じるでしょう)

教わる内容、見聞きする状だけで「ボールはこうやって打つものだ」と思ってしまっている、考えてみる習慣を持たない事で自身の理解、認識を見直す機会を逸しているのかもしれません。

だって「出来るだけ高い打点で打たないとサーブは入らない」なんて “根本も根本” の話でしょう。

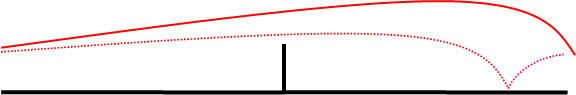

最高到達点まで上げたら、振り下ろす

先ほども少し触れましたが、 我々が『サーブ』について持つイメージには「上にジャンプして、高い位置でボールを捉え、落下しつつ。ラケットを持つ手や腕を振り下ろす」というものが含まれていると想像します。

分かりやすくするため “正面向きのまま” の動作で表していますが、こういう感じです。

上にジャンプしながら最高到達点に近い位置まで身体やラケットを持つ腕を「上げ」たら、その後、それらは「下ろす」事になりますね。

|  |

左右の足が得る『反力』は運動効果の前提になる

我々は左右の足で地面を踏み、同じ強さで押し返される『反力』を利用して、立ち、歩き、走り、止まり、そして姿勢・態勢を維持しています。

また、手などを使って何かを押す、エネルギーを加えようとする際、同じ強さで押し返される『反動』を左右の足で地面を踏む等して支えないとその運動の効果を十分得る事が出来ません。(作用反作用の法則、運動の第三法則)

両足が地面から離れた状態、例えば自由落下中に強く何かを押したり、強く物を投げたりできないのは想像が付くと思います。

「足を動かす」のでは「身体を前進」させないと前には進めませんよね。

先ほどの話で言えば「高い打点でボールを捉えるために “上に” 向けてジャンプし、手や腕も同じ “上に” 向けて持ち上げる、振り上げている」ので、運動により身体や腕にエネルギーを加えている方向は一致しています。(「上にジャンプししつつラケットを上に振る」ためなので (無意識でも) これは自然な行動)

左右の足で身体に『上向きの』エネルギーを加えて「上にジャンプ」した後、両足は地面から離れてしまっているので「後は重力を利用して落下、腕を振り下ろす」結果になってきますね。

サービスラインから相手コートのサービスボックスまで距離にして20m近く “強く” 飛ばしたくても投球時のピッチャーのように「地面を強く踏んで運動時の反動を抑える」事はできないです。

左右の足が地面から離れてしまっているし、直前の運動も『上に』向けてエネルギーを発生させているので方向が90度近く違います。空中で見えない台に足を掛けられる訳ではないです。

腕を “縦に” 振るという事

腕を縦に振る

サーブで用いられる事が多い「フォアハンド側で打つオーバーヘッドスイング」を考えてみると、動作から来るその印象はまず「腕を “縦に” 振る」かなと思います。

ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する

テニスではラケットという道具を手に持って使う以上、「ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する」と考えています。

|  |

我々は「今いる場所から見てラケットが届かない位置にあるボールを打つ」ために「左右の足を使った移動」や「身体を傾ける、態勢・姿勢を崩す」等して「ラケットを持つ “腕の肩の位置を” 腕、そしてラケットが届く範囲に移動させている」でしょう。

|  |  |

「テニスは足ニスだ」と言われる位でこの部分も『フットワーク』の話に包括されてしまう。

私は大事な点 (理解により全然違う) だと考えていますが、ボールを打つ際の『ラケットを持つ腕の肩の位置』に対する認識はあまり強くないでしょう。

フォアハンド側は『利き腕肩の位置変化 (前進)』が使える

また、フォアハンド側は「横向きから正面向きまで、ラケットを持つ利き腕の肩の位置を変化させる事ができる」特性があると考えています。

ボールに対して横向きの準備段階から正面向きに近い状態になるまでフォアハンド側は利き腕肩の位置を身体の幅分だけ移動させていく事が可能です。

この動作はバックハンド側では使えません。横向きの準備段階からインパクト前後まで利き腕肩の位置は身体の前側にあり変わらないからです。

|  |

|  |

この幅、長さ、余裕が使えるか使えないかが「バックハンドが苦手、できるだけフォアハンドで打ちたい」という苦手意識に繋がっていると想像します。(腕の各関節も身体の外側から内側に向けて曲がりやすく、捻じれやすい。これもフォアハンド側に都合がよいものです)

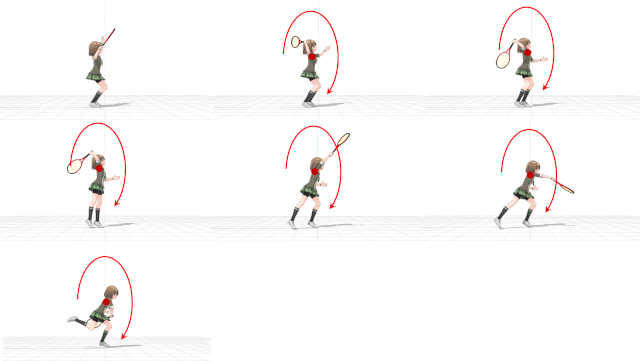

正面向きのままで腕を振るという事

上で「分かりやすくするため “正面向きのまま” の動作で表していますが」と書いたスイングイメージの図がありました。

「ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する」を前提に、正面向きの状態で肩から先の腕を動かして得られるオーバーヘッド系動作を考えるなら、例えばこういったものになるでしょうか。

軽く肘が先行して加速した前腕 (肘から手首まで) がこれを追い越す感じですね。

|  |

ダーツで投げる際のように「最初から肘を前に出した状態から前腕 (肘から手首) を動かす動作」で300g前後のラケットを効果的に加速させるのは難しいでしょうし、「肘の位置を固定させて上腕 (肩から肘まで) の外旋・内旋だけで投げるピッチングマシンのような動き」も適さないと思います。

| 肘から先を動かす | 上腕の外旋・内旋 |

|  |

※ボールが飛び回転がかるのは物理的な現象であり、エネルギーを加える方法は目的に合うなら「何でも良い」です。テニスでも「腕を振る」他に「踏み込みで飛ばす」ケースを見ているでしょう。これら動作単体で見れば「サーブを効果的に打つ」目的には不十分だろうというだけで、こういう動作を用いるケースも当然あり得ます。

また、述べたように「出来るだけ高い位置でボールを捉える方がサーブは入る」とは言いづらい (身長2mあっても無回転のサーブは入れられない = 効果的なサーブ、速度があり、相手がリターンしづらいサーブを打つには「打てば自然と回転がかかる」打ち方がスタートライン) ので「身体や腕が伸びっているような状態で腕を動かしていきインパクト前後を迎える」のが良いとは言い切れないと考えます。

※多少、エネルギーの発生、伝達を犠牲にしても「打点を高く取る」事にメリットがあるなら違うけど。

こういう動きや、

|  |

そこから発生するだろうこういう動き。

|  |

プロに見られる「身体全体を使ってラケットを前・斜め上へ加速させる動作を行った結果、腕が伸びた状態に近くなる」のと「ボールを高い位置で捉えようと、トスを高く上げ、ボールが落ちてくるのを待ち構えてジャンプしつつ手や腕を高く上に刺し伸ばす、差し上げる」のでは運動の目的やそこから発生する効果 (ボールが飛ぶ現象) への関わりがだいぶ違うと想像します。

|  |  |

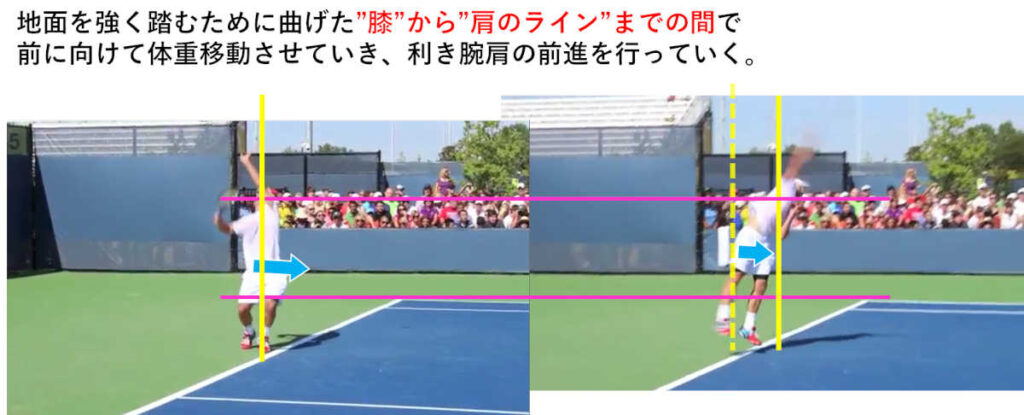

横向きから正面向きへ、利き腕肩の位置変化が運動連鎖とラケット加速を助ける

フォアハンド側は『利き腕肩の位置変化 (前進)』が使えると書きましたが、この動作が『左右の足の力、下半身の力を体重移動、(ストロークな踏み込み)という身体、そしてラケットを持つ腕の肩の位置の前進』によるエネルギーをその後に行う『腕を振る』という段階に繋げる。

よく言われる運動連鎖の鍵になるものだと考えています。

そして「腕の力は弱いので身体全体を使って打て」と言われる通り、正面向きの状態で肩から先の手や腕部だけでラケットを動かす、加速させてもサーブ、ストロークで臨むだけの効果が得られない (ラケット速度 (速度と重量がエネルギー量を決める)、それにより生まれるボールの威力) 事への補完的効果を生む動作だと考えています。

| |

|  |

この フォアハンド側は『利き腕肩の位置変化 (前進)』をうまく使えていない。左右の足や下半身と上半身 (主に「正面向きになってからの腕の振り」) の動きが連動しない、うまくエネルギーが引き継げていない動きはこういったものがあると考えます。

|  |

上図は強調して極端な例にしていますが、下図のような「早くボール方向を向きたい。ネット方向を向きたい」という意識が現れているジャンプは割とよく見かけるものですね。

|  |

ジャンプし、左右の足が地面から離れた状態からでは、ボールにエネルギーを加える動作の反動を受け止められないです。また、早く正面向きになってしまったらフォアハンド側の利点である『利き腕肩の位置変化 (前進)』を腕やラケットの加速に生かせないです。

ボールが飛び回転がかるのは物理的な現象であり、エネルギーを加える方法は何でも良い。結果、”色んな打ち方で” ボールは打てます。でも、サーブに求められる効果を考えるなら「自身の身体能力の範囲で効果的、安定的にラケットを加速させられる方法」を取りたいです。そして、それは皆に共通する身体の仕組み、機能を用いた方法が望ましく、特別なセンスが前提だったり、体幹トレや筋トレで得たりするものではないと考えます。

写真等を見た”イメージだけで”、或いは見聞きした『コツ』等だけでサーブを打つ動作を考えていたら、ラケット加速、ボールにエネルギーを加える、ボールが飛ぶといった物理現象を起こす条件、誰でも当てはまり、実行できるやり方に気づかないまま、延々と「ボールを打つ」練習を続けてしまうかもしれないなと思うのです。

ちなみに身長2m近いプロ達は何が違うのか?

最近の男子プロは2m近い選手も多いですね。

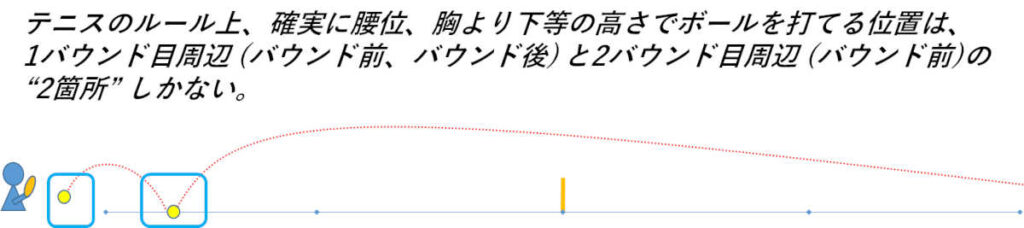

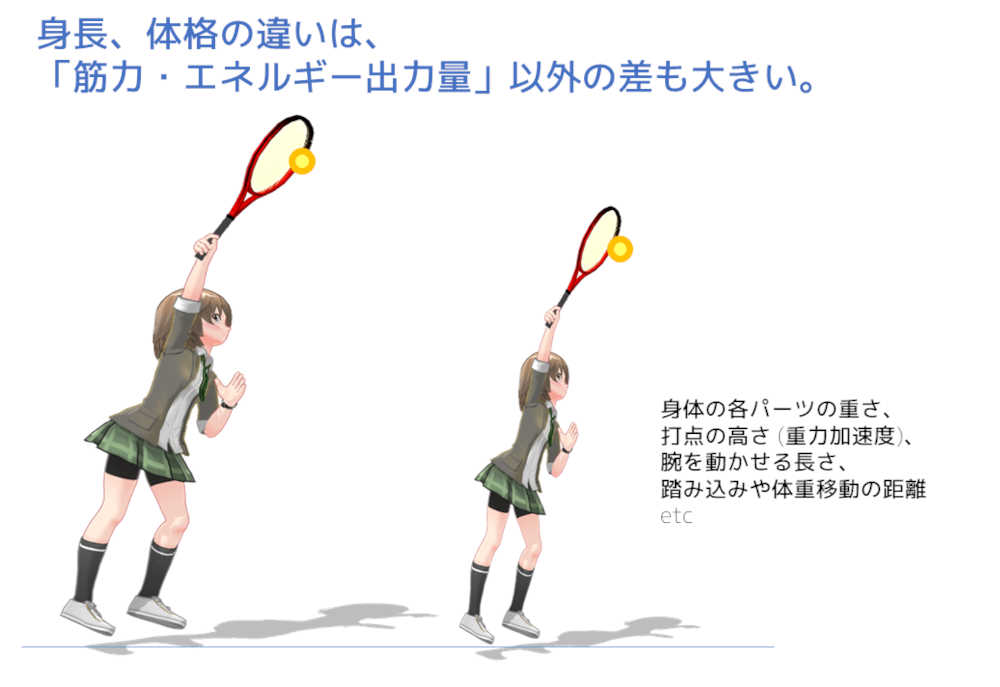

彼らと我々のサーブで何が違うかと言えば『打点の高さ』になる訳ですが、述べたように「身長が高い、打点が高い = 入る確率が高い」という『通説』は当てにならないです。

※逆に「打点を高く取らないとサーブが入らない」と言われる方に『理由』や『根拠』を聞きたいかなぁ。(聞かないけど)

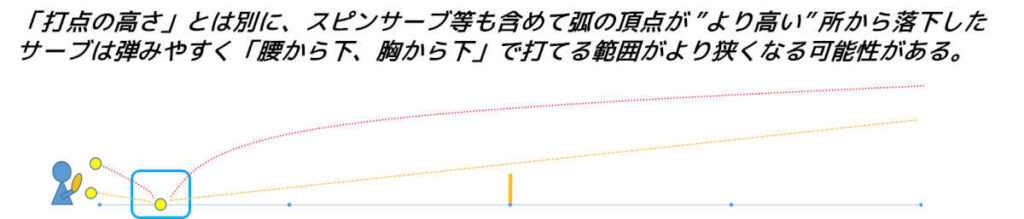

まず、ボールは高い所から落ちてくる方が「弾みやすい」ので「相手コートの既定のライン内に1度バウンドさせる」というテニスのルールがあっても「腰より下、胸より下」の位置で打てる範囲、時間は短くなる。高さの変化が大きいためボールとの距離感やタイミングを合わせづらくなると思います。

そして「身体が大きい事はボールに加えられるエネルギーが増える」事に繋がるという点です。

エネルギー量は『1/2 x 物体重量 x 物体速度 ^2 (2乗)』で表せるそうです。

ボールを打つ際、ボールやラケットの重量は固定ですが「インパクト前後のボール速度、ラケット速度が速い程、これらが持つエネルギー量は大きい」と言えます。

| よく「300gは重いから280g位のラケットが良いよ」というアドバイスがありますが、インパクト前後にラケットが持つエネルギー量はラケット重量が減った分 (7%程) 減る計算になります。遅らく「ラケットを軽くしてもそれだけでスイングが速くなる事は稀」なので「(単純に) ボールの威力が下がる会話をしている」という事を知っておきたいですね。逆にラケット速度は2乗でエネルギー量に関係し、且つラケット速度を上げる方法は筋トレより身体の使い方の見直しだったりしますよね。これらは「ラケットが持つエネルギー量の話」であり、『ボールへの伝達』も考える必要がありますが「ボールの威力を上げる方法は難しくない」という事だと思います。 |

逆に使うラケットの重量を上げれば、インパクト速度は同じでもラケットが持つエネルギー量は増える。身長2クラスの体格であれば、筋力量も大きいだろうし、身体の各部の長さも長い (同じ時間で同じ角度動くなら中心から遠い物体の方が速度は速い(距離 = 速さ x 時間の法則))。手や腕の重さも重い。それらがスイングする際のエネルギー量に反映されます。

大谷翔平選手が時速160km超のボールを投げられ、ホームランを打てるのは身長193cmという体格が印象以上に意味を持っているという事だと思います。

「イズナー選手のサーブやべー」「カルロビッチ選手のサーブすげー」は打点が高いからだけではないという事ですね。

自覚しづらい「正面向きになってから腕を振る」手法

「ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する」ので、“正面向きになった状態から” 始まるスイングでは「ラケットを持つ腕の肩の位置を基準に手や腕でラケットを動かす」という制限を強く受けてしまうと考えます。

|  |

ただ、「ボールをトスした。速くボールを飛ばす方向に身体を向けたい。ラケットを振る方向に身体を向けたい」という気持ちは理解できます。

時速200km超のサーブを打つ感覚、ラケットがものすごく速く進む感覚がない我々には、こういった動作で出せるラケット速度、そこから生まれるサーブの威力が『普通』であり、違和感がないかもしれませんね。

そこまでずっと練習してきたサーブそのものですからね。

打点は空中の1点とは言いづらい。一定の幅の中でボールを捉え飛ばす事実

我々は、空中の1点である『打点』を初心者の段階から強く意識させられ、「打点で何かする」「打点から何かする」という意識を持ちやすい土台が出来上がっていると考えます。

でも、ボールとラケットが接触するインパクトは0.003~0.005秒と言われ、人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒と聞きます。

つまり、ラケットがボールに当たった瞬間を我々が認識してこれに何らかの操作を加える (インパクトでラケット操作して回転をかける) のはまず無理だと考えます。

むしろ「ラケットをうまくボールに当てよう」と手や腕でラケットを操作する、インパクトの瞬間を作ろうとすることで『ラケット加速が鈍る、スイングの再現性が下がる』等が起こりそうです。

むしろ「ラケットをうまくボールに当てよう」と手や腕でラケットを操作する、インパクトの瞬間を作ろうとすることで『ラケット加速が鈍る、スイングの再現性が下がる』等が起こりそうです。

ラケットに働く慣性の法則を利用する

物体であるラケットには慣性の法則 (運動の第一法則) が働き、加速したラケットはその直進運動をし続けようとします。

|  |

我々が「空中の一点」と認識している打点ですがインパクト前後のラケット速度を時速130km、インパクト時間を0.004秒とすれば「ボールとラケットは接触して離れるまで13cm程も接触状態で前進している」計算になります。

固定されたように空中の一転から唐突にボールが飛び出すのでは無さそうです。

また、プロの多くは強いスイングを伴うショットでは「インパクトの瞬間を目視していない」です。

ラケットに働く慣性の直進性を利用し、コンマ数秒前のボール位置からインパクト位置をイメージしている。インパクトにおけるラケットの状態はインパクト以前の動作で作っている (強い加速、強い直進性、ラケット面の向きや状態) から「インパクトに合わせて何かする」という作業が不要。ボールを打つ際、打った後の相手の状態に意識を割く方が余程その後の状況にメリットがあるという事だと考えます。

我々が加速させたラケットは我々がそう仕向けた事により「ボールとのインパクト位置に向けて勝手に前進していく」し、「打点で何かする」「打点から何かする」意識はこの慣性による直進性を邪魔します。

よく言われるのにいまいち定義が曖昧な『脱力』も適度な『リラックス (Relax, Relaxation)』だと考えればラケット加速、加速したラケットの直進にどう関わるか (邪魔せず補佐する) が分かる気がします。

“インパクトまで” の加速。インパクトまでの『振り幅』を使えないか?

私が示すことができない「サーブはこうやって打つものだ (サーブの打ち方)」という話とは別にピッチャーがボールを投げる際のように左右の足の力、体重移動、利き腕肩の位置変化 (前進) をうまくラケットの加速に活かせないかと思っています。

望む物理現象を起こすための手法、身体の使い方の話ですね。

例えば、

- ジャンプせず両足を地面につけたままの動作。

- 広めのスタンスで、軽く非利き手側の足を上げて下ろす位に明確な体重移動を行う。

- 体重移動を行うまでは明確に横向きの状態を維持する。

フェデラー選手はサーブ練習の最初にステップインしながら打つ事が多いですし、試合中のサーブでも左足で地面を踏む動作にリズムと体重移動の意識を感じます。

- トスを上げ、非利き手が上がっている状態。エネルギーを加える位置、ラケットとボールがインパクトする位置は地上240cm~260cm位の高さ。両肩のラインはエネルギーを加えようとする方向に対して体軸に対して90度になる状態で適度に傾くのが自然。

逆に腕とラケットの長さを踏まえたエネルギーを加える高さ、方向に向けて体軸が傾いてない。両肩のラインが揃っていない。ラケットを持つ利き腕の肘が両肩のラインよりも上がっている場合は足や下半身から続く「利き腕肩の位置変化 (前進)」に加速よるではなく「肩から先の腕を動かしてスイングする」可能性を示しているかも。昔で言う「バンザイサーブ」は腕を肩よりも上に上げて伸ばした腕全体を振り下ろす動作に見えました。

|  |

- 身体の中心で左右対称に回転させるのではなく、体重移動に伴い身体の非利き腕側 (右利きなら左腕、身体の左側) が回転軸になる。いわゆる『壁』を作るという話。

| 左右対称に回転 | 左の動作に身体の前進を加えたもの |

|  |

- 回転軸になる非利き腕側に対し、利き腕肩が前進していく事で身体の中心で左右対称に回転するのとは違う『インパクトまでの振り幅』が確保できる。

- 左右の足の力、下半身の力、体重移動のエネルギーが利き腕肩の位置変化 (前進) に繋がっているので、ここから改めて「腕を一生懸命振る」必要もなく、腕やラケットは加速している。

- むしろ「打点から腕やラケットを振る」のではなく、『インパクトまでの振り幅』を利用して「インパクトまでの望む現象を得られるだけラケットを加速」させておきたい。

左右の足が地面から離れてしまっているジャンプ後に一生懸命腕を振る

- 足や下半身を使った動き、利き腕肩の位置変化 (前進) の段階がある事で時間も移動距離も確保できている。「一生懸命加速させる」必要はなく、体重移動に合わせて軽く (ただし、「正面向きになってから腕を振る」は行わず、述べた各加速要素、段階を利用する) 大きく振っていくだけで十分なラケットの状態、ボールが飛び回転がかかるという物理現象を得られるのではないか

と考えています。

自分でトスを上げる、自分のタイミングで打てるサーブはどうしても「打点で」の意識を強くさせられるものでしょう。

打点は空中の1点とは言いづらいし、インパクトの瞬間を認識して何かしらの操作を加える事は難しい。

「打点で」や「打点から」ではなくインパクトまでの動作に目を向ける。インパクトまでに余裕をもってラケットを加速させる。加速したラケットは慣性による直進性を得て安定的にボールに向かう。

慌てない、一生懸命振らないスイングでも効果的かつ、(ジャンプした不安定な状態からよく分からないまま目の前のボールを打つより) 自分の状態を認識しやすいのではないか?と想像します。

ゆっくり大きく振る位の認識で「最高速」ではないかもしれませんが、余裕を持って動作できそうです。サーブを根本から改善したい場合に「フルスイングで何キロ出るか」でもないでしょう。

因みに意図して書いている訳ではないですが、鈴木貴男さんのサーブに対する考え方はこれらにも近いのかなと想像しています。(以前から説明を拝見し参考にさせていただいているのは事実です)

速くて入るスライスサーブを貴男プロが伝授!すべてのプロ・アマに知ってもらいたい理論!

貴男式スライスサーブの続編!プロ3人がお届けする必見のレッスン!

※繰り返しますが、私は専門家やコーチではないので『サーブの打ち方』を示す立場にはありません。こういう考え方で身体の使い方を考えるのはどうだろうかという個人的考察です。教わる『サーブの打ち方』とは異なる部分は多いし、何が正解かと決めたい訳でもありません。ケガなどをしない範囲で各自が色々試してみる、今まで大きく違い事を試してみる機会には意味があると思っています。

![2017 US Open Tennis - Qualifying Rounds - Radu Albot (MDA) [27] def. Frank Dancevic (CAN)](https://live.staticflickr.com/4353/36754066270_b92f5c41a5_w.jpg)