※私は専門家でもコーチでもありません。自分のテニス上達のために色々と考え、試し、それらをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのåは危険です。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。間違いもあるでしょう。普段からテニスを見ているコーチに相談される方が絶対に良いです。なにかしら試される場合でも怪我等なさらないようご注意ください。

今回は『薄い』グリップで打つフォアハンドストロークについて

今回は『薄い』グリップについて考えたいと思います。

ただ、私は『ボールの打ち方』を誰かに示すような立場にありませんので「身体の構造上、こういう使い方になるのかな、こういう使い方が良いのかな」という自身のテニス上達のための個人的な考察に留まります。

私自身『厚い』グリップは使っていませんし、ときに極端な事を考える事はテニスについて考え直す機会になりますね。間違った認識もあると思いますので予めご理解ください。

ラケットを握る、グリップの薄い、厚い

テニスでは、ラケットという道具を手に握って使いますね。

| ルールを見ると「手に握ったラケット以外」とかの文言は見かけると、怪我等で咄嗟に両腕で抑えるように使うとかはどうなんだろ。故意にラケットを投げたり、落としたりしての返球はいけない (失点?) は聞いたことある。また、サーブを打つ際「片手しか使えないプレーヤーは、ボールをほうり投げるのにラケットを使ってもよい」って文言はあるけど。 |

ラケットを握る場合、日本では『薄い、厚い』という表現を使って『握り具合』(敢えて『握り具合』と書きますが) を示す事が多いです。

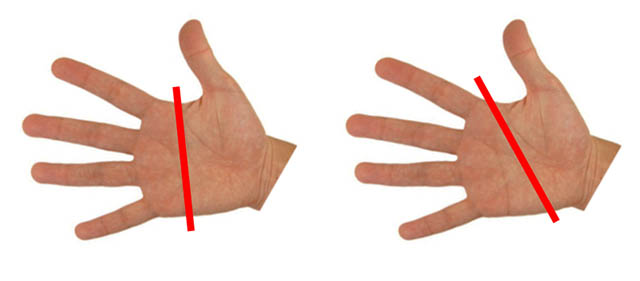

|  |

でも、握り方は『薄い、厚い』以外で表せる要素もありそうです。

例えば「手の平の中でグリップ部が触れる角度で表現する方法」もあると考えます。

『グリップの厚さ』では同じ『コンチネンタルグリップ』でも、体の仕組み上、手に触れる角度により動作に対する効果が違ってきます。(例:サーブとボレーでは “同じ” 握り方なのか?)

『厚い』グリップで打てば『強い』ボールが打てる?

日本では「グリップは厚い方が良い、グリップが厚い方が強いボールが打てる、強い回転がかけられる」という風潮 (敢えて『風潮』と書きますが) があると思っています。

テニスを始めるきっかけとしての部活があり、部活で多い軟式テニスでは『厚い』グリップが前提となってくる。『厚い』グリップに慣れる土台があるとも思います。

硬式テニスでも、ウエスタングリップはスタートでしかなくエクストリームと言われるような“より厚い” グリップを用いる方、選手も居られますよね。

一方、フェデラー選手は『薄い』グリップでフォアハンドストロークを打っている事は広く知られていると思いますが、打つボールの威力やトップクラスの回転量のイメージから『厚い』グリップと使っている思われがちだろうナダル選手もせいぜい “セミウエスタン位で” 打っています。

フェデラー選手やナダル選手の打つボールがその他の『厚い』グリップで打つ選手より威力がないかと言えばそんな事は無いし、現代ではウエスタングリップより『厚い』グリップで打つ選手は殆ど見られないのが現実です。

本当に「厚いグリップで打てば強いボールが打てる」のでしょうか?

個人的にはですが「グリップは厚い “ほど” 良い」といった話が出る際、それに具体的な根拠を伴わない事が多い気がしています。(力が入る? それがボールにエネルギーを伝える条件とどう関係しているのか?)

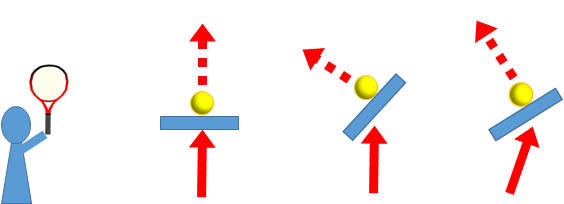

ボールが飛び回転がかかるのは物理的が現象でしかない

個人的にですが「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象でしかない」と思っています。

ボールの質を決めるのは加わるエネルギー量と加わる方向性

我々が打つボールの質を決めるのは『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』の2つでしょう。

「ボールを真上に突くのにラケット面を真上に向けない人はまず居ない」です。

皆、理解しているはずですが、「ラケットを使ってボールを打つ」事が目的になってしまい、「ボールが飛び回転がかかるという物理現象を起こしている (結果、自分が望むボールが打てる)」という本来の目的がつい曖昧になってしまいます。

テニススクール等で教わるのはまさに『ボールの打ち方』ですからね。

|  |

ボールとラケットが接触している段階 (インパクト) を考えられない

また、ボールが当たる前、当たった後 (飛んで行った後) の状態 (形) をしきりに気にされる方がおられますが、ボールとラケットが接触していない状態・段階で「我々はボールにエネルギーを伝える、エネルギーを伝える量(エネルギーの大きさ) や方向性をコントロールできない」のは真理だと思います。(それこそ超能力や念力の世界です)

|  |

こういう打ち方をしようといった意識、イメージが運動を平均化する、同じような動きにする効果がある事は認めますが「物理的な事象を起こす条件とイメージの話は区別したい」のです。

ボールとラケットが接触するインパクトは時間にして0.003~0.005秒を言われています。一方、人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒と聞きます。つまり「インパクトの瞬間を目等で認識してこれに対して何らかの操作を加える事は困難だ (操作を加えようとした瞬間ボールを飛んで行ってしまっている)」と言えるかと思います。

自分がボールを打つ際の根拠は静止画のような『形』のイメージ。インパクトの瞬間を具体的に認識しづらい事で余計に『当たる前』や『当たった後』の状態を大事にしようとするのは何となく理解できます。

ただ、教わる『ボールの打ち方』や手順が理解の全てになってしまい、『ボールの飛び』という物理現象を行う具体的な成立条件に目を向けないままテニスを続けてしまう事が自身のテニス上達に大きな障害になっていると感じます。

|  |

ボールは『打点』から急に飛び出していくのか?

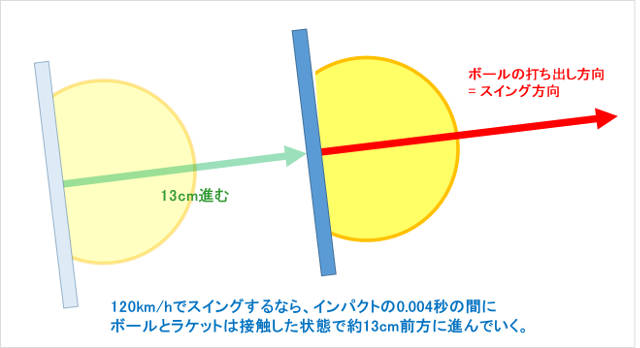

因みに、インパクトの時間を0.004秒、インパクト時のラケット速度を時速120kmとすれば「時速120kmのラケットは0.004秒の間に13cm強の距離を前進する」計算になります。

インパクトとはボールとラケットが接触している状態ですから「ボールとラケットは接触してから離れるまで接触状態で13cm強、前進している」という事になる。

我々はラケットを持つ腕を差し出した空中の一点を『打点』として認識させられますが、ボールは空中の一点である『打点』から唐突に飛び出していくのではない。空中に “固定された” ボールがその位置から突然飛び始めるのではない。

142mph Serve – Racquet hits the ball 6000fps Super slow motion

- インパクトの瞬間を認識して操作を加える事はできない。

- ボールは空中の一点である打点からいきなり飛び出していく訳ではなく10cm強の幅の中でラケットを接触し離れていく。

この2点だけ考えても、個人的には教わる『ボールの打ち方』だけでは情報や理解が不十分ではないかと思えてきますね。

グリップの違いによりボールを捉える位置は変わる

よく言われる事ですがラケットを握るグリップの厚さによってボールを捉える位置は変わってきます。

基本的にグリップが薄くなるとボールを捉える位置は身体(ラケットを握る手の肩の位置)に対して前後に近くなり、厚くなると身体から前に遠くなりますね。

|  |

これは「ラケットは手に握って使う」という事と、

身体の構造上、ラケットが届く、ラケットを位置させられる範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する。ラケットを持つ腕の肩の位置から『腕が届く』範囲に限られる事が関係しているのでしょう。

手首を曲げたりせず、ラケットを握る手が前に出ればインパクト面は上を向きやすく、後方に下げると下を向きやすくなる。これにグリップの厚さによってインパクト面が上、下を向く位置が前後する感じでしょうか。

これはラケットを手に握る事と体の構造に起因する部分なので、手首等による若干の修正は行えても「薄いグリップなのに手首を大きく曲げてでも打点を体から前に遠く取ろうとする」といった操作は望ましくないでしょう。

自然とラケット面が向く事と毎回調整して向ける事は再現性、エネルギー出力 (調整 → 加減する) に影響すると思うからです。

|  |

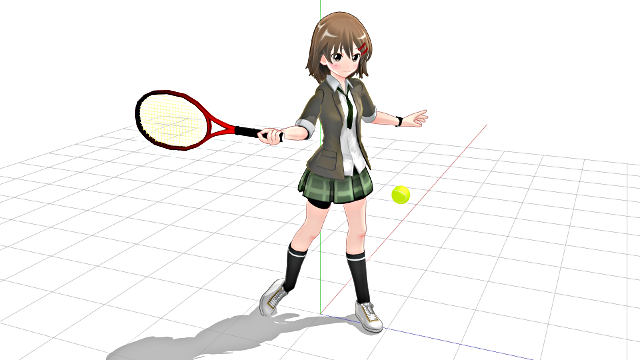

『薄い』グリップで打つフォアハンドストロークを考える

さてここからは本題です。

と言っても私は専門家でもコーチでもないので『ボールの打ち方』を示す立場にないと思います。

あくまで体の構造から来るボールとラケットの関係性を考えて「薄いグリップなら自然とこういう打ち方が見られるようになるよね」という確認をしようといった程度のものです。

まず、普段、使っているものとは極端に違う条件でボールを打つ事を考えてみる。

例えば、普段、『厚い』グリップで打っている方が「コンチネンタルグリップでフォアハンドストロークを打つのは? 或いはコンチネンタルより薄いグリップで打つには?」と考えてみる事は、自身のテニスへの理解を深める (教わる『ボールの打ち方』の説明、言葉に現れない部分を深める) ことに繋がる気がしています。

多くの場合、グリップについて考えるなら「セミウエスタンをウエスタンに」や「もう少しだけグリップを厚く (薄く) する」といった僅かな違いでしか試さないでしょうからね。

『薄い』グリップでボールを捉える位置

基準となってくるのは両肩の延長線上の位置

先ほど述べたように、ラケットが届く、ラケットを位置させられる範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する。ラケットを持つ腕の肩の位置から『腕が届く』範囲に限られるので、コンチネンタルグリップを使ってフォアハンドストロークを打つならボールを捉えるのに向いている位置はまず両肩の延長線上の辺りになるでしょうか。

これが「『薄い』グリップではボールを打つ際に力が入らない」と言われる理由でもありますが、力を加える点が身体の横にあり、左右の足を使ってボールとラケットが接触する際の衝撃を押し支えやすい態勢、状態とは言いづらいですよね。

|  |

でも、フォアハンドストロークを考える際、インパクト前後で止まった状態でしか考えない事にあまり意味はないでしょう。テイクバックからフォロースルーまでの一連の動作でボールを飛ばす、回転をかけるエネルギーを生み出し、ボールに伝える訳ですからね。

また、フォアハンドストロークには横向きの準備段階からインパクト前後に向けて『利き腕肩の位置変化 (前進)』を使えるというバックハンドストローク側にはない特徴があります。

これを認識しない、インパクトの形でしか考えられないのは、実際に起きている事象に目を向けない事になりそうです。(何が起きているのか見ない、知らないまま、”イメージだけで” ボールを打つ)

握り方によるボールを捉える状態の違い

また、コンチネンタルグリップでも前述の「手の平の中でグリップ部が触れる角度で表現する方法」による区分でもボールを捉える前後の状態は違ってきます。

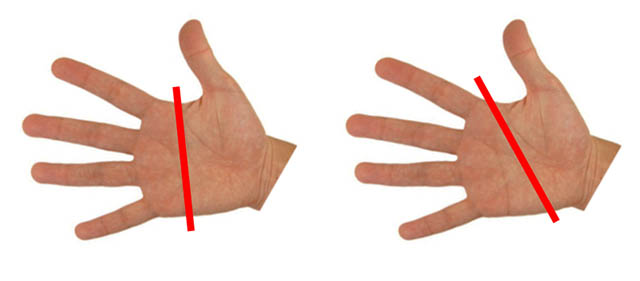

1. 前腕の延長線上にラケットの中心軸が来る、前腕との角度が浅い握り方

ラケットを持つ腕の前腕の延長上にラケットの中心軸が来る、前腕とラケットに角度が大きく付かない状態だとどうしても両肩のラインの延長上がボールを捉える位置という前提は変わらないですかね。

|  |

2. 前腕とラケットの中心軸に角度が付いた握り方

上と違い、前腕とラケットの中心軸に角度が付く握り方を使った場合、ラケットを握る手の位置は下がりますが、肩の位置よりも手を前に出して手首の背屈を付けてもインパクト面をボールを飛ばしたい方向 (前、斜め上) に向けられると考えています。

つまり、コンチネンタルグリップでフォアハンドストロークを打つなら握り方にも考えた方がよさそうですね。

|  |

| サーブも同様 握り方、手の平の中でラケットが接する角度。前腕とラケットの中心軸の角度の話は『薄い』グリップを用いるサーブでも関係してくると考えます。 1) 打点を高く取ろうと左図のように前腕 (腕全体) とラケットの中心軸が一直線に並ぶようなインパクトを取る   腕とラケットが一直線になったインパクト前後でプロネーションが起きてもラケットがクルクル回るだけ。 2) 前腕とラケット中心軸に角度が付く握り方を維持する (肘や手首が伸びる程打点を高く取ろうとしない)   前腕とラケット中心軸に角度がある状態でプロネーションが起きるとラケットは前腕の周りを3次元的に回る。 どちらがボールの速度や回転量 (≒ ラケット速度) に影響を与えそうでしょうか。(「プロネーションを使えばサーブに威力が上がる」という曖昧な話) |

ラケットに働く感性の法則を利用してスイングしたい

手段が腕でも足でも、ラケットを加速させるとラケットに働く慣性の法則により、留まろうとするラケットにより手首の背屈が起きるし、次に、加速したラケットが直進していこうとするのでラケットが腕や手の位置を追い越していく事象が起きます。

我々が打つボールの質を決める要素の一つはボールに加えるエネルギー量。加えられるエネルギー量を決める要素がインパクト前後のラケット速度です。

いわゆる「手首を意図的に使う」訳ではない (使おうとするとラケット速度が落ちる。慣性の法則、慣性による直進性を邪魔しないとは意味が違う) ですが、適度なリラックスさ、柔軟性が欲しいですね。

ちなみにスライスストローク

また、あまり使われないですがフォアハンドで打つスライスストロークはボールに求められる回転方向がトップスピン系とは異なる (逆回転と順回転) し、むしろ『薄い』グリップで打つ方が求められる条件の達成に向いているのでボールを捉える位置が前後に近い、身体の横辺りである方が望ましい。(「フォアハンドスライスはボールを引き付けて打て」みたいな話)

“Squash Shot” と呼ばれる下図のような守備的な打ち方は、身体よりも後ろでもボールを打てるようにコンチネンタルよりも薄いグリップで打ちますよね。

打点が前になる厚いグリップで打つ場合は後ろも長く取る傾向がある

軟式テニスを見れば、フォアハンドストロークを打つ際のテイクバックはラケットの位置は身体からだいぶ後方にある事が多いですよね。

硬式テニスと違い、ボールにスピンをかけないのでグリップが厚く、ボールを捉える位置が身体から前方に前になる分、身体から見て後方にも長い距離を取って加速しやすくしているように思います。

「コンパクトなテイクバックを取る」等と言いますが「前だけ大きく、前だけ長く」だとタイミングは合わせづらくなるし、ラケット加速も難しくなる。

無意識でも身体の前後でバランスを取ろうとする。それが「厚いグリップにみられるテックバックの大きさ」だと考えます。見た目だけで決めるのは意味がない (その後の動作にどう効果を生むの?) でしょう。

昔、見られた卓球のフォアハンドみたいな打ち方

木製ラケット時代の「後ろから前へまっすぐに」の打ち方

昔はラケットが木製で女性でも400g超のラケットを使っていたりしました。ラケット面も小さくトップスピンも使えなかった。結果、(求めるボールの質に対して適切な動作と言える) ラケットの重さを利用して「後ろから前にまっすぐ長く」ラケットを加速させてボールにエネルギーを加えるような打ち方を使っていたのだろうと想像します。

グリップ薄いから打点も前後に身体に近い位置です。この位置前後でラケットが最大限加速できている、ラケット面が安定して前進している態勢、状態を前提とする必要があるでしょう。

軽いラケット、厚いグリップだからできる「身体の前で腕を振って飛ばす」のではなく、インパクト前後より以前の踏み込みや体重移動がそのままボールを飛ばすエネルギーになる身体の使い方ですね。

身体の構造とボールと飛び回転がかかるという物理現象との関係性。現代テニスでも当然使える要素です。(俺はグリップが厚いから要らない。古い打ち方なんて無駄と考えもしない方が勿体ない)

薄いグリップの利用はラケットが科学素材製に代わってもしばらく続きました。厚いグリップが主流になったのはストリングスが科学素材製に代わった (具体的にはポリガットの登場) 事が大きかったと思います。

薄いグリップでも強いボールを打つための工夫

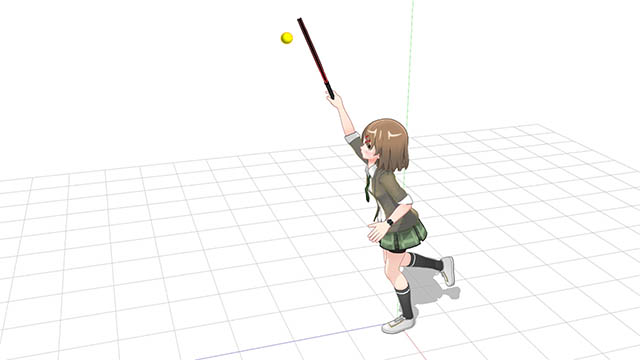

ただ、打ち合うボール速度は上がる。選手達は「より強く」ボールを打つために「より速く」ラケットを振る必要が出てきたいと思います。ゆっくり長くラケットを振っている時間は相手から与えてもらえないです。

結果、見られるようになったのが卓球のフォアハンドのような「身体の回転 = スイング幅」のような打ち方だったのかなと想像します。こういうやつです。

|  |

コンチネンタルグリップで打点を前に取ろうとするとラケットの中心軸と前腕に角度が残る握り方を使いたい。ただ、その場合、腕を下げた位置でないとヘッド側が上がってしまう。高い打点を打つのにはあまり向きません。(そもそも厚いグリップの方が高い打点を打つのに向いている)

|  |

|

また、両足を地面についての体重移動で長い距離ラケットを加速させて打つ余裕がないので「ジャンプしつつ身体の回転(約90度) = ラケットの振り幅」のような (卓球におけるフォアハンドのような?) 打ち方が見られるようになったのかなと想像します。

※卓球に詳しくないので全然違っていたらすいません。

テニス通販サイトTennis WarehouseスタッフのMichelleさんも、世代と言うか、こういう打ち方を多用されていますね。彼女もグリップは薄めだと思います。

Improve your tennis: Erik Kortland drills the TW Playtesters on developing a FOREHAND WEAPON💥

ジャンプしながら腕を振るという事

人間は腕を使って何かを押す、ボールを投げる等する際、左右の足を地面について運動に対する反動 (運動の第3法則 / 作用反作用の法則) を抑える事が望ましいです。

だから、前に向けてエネルギーを発生させる、伝える結果としてジャンプするならともかく「ジャンプしてから腕を振る、身体を回す」みたいな身体の使い方は “非常に” 勿体ないと思っています。

|  |

写真のグラフさんの時代だったから「ジャンプしつつ打つ」みたいな打ち方が多用できたのかもしれませんね。今なら力の無い浅い返球に対して相手から一発で決められるように思います。

フェデラー選手、ナダル選手のフォアハンドストローク

現代テニスで薄い (厚くない) グリップを使う代表と言えるフェデラー選手やナダル選手のスイングにおける動作を見ると「やはり共通してくるのだな」と感じます。

身体の構造から来るものですから各人のやりやすさ、感覚面等を除けば、トッププロが基本的な部分で使う動作が大違いという事は考えづらいです。例えば「世界一速く走る」という目標に対して「俺は後ろ向きの方が走りやすい」なんて選択をする余地があるとは思えません。身体の構造は皆共通してくる。望ましい動作も基本の部分では似通ってくるでしょう。

個人的に感じる共通点は以下のようなもの

- グリップはそこまで厚くないですからボールを捉える位置も身体から前にあまり遠くならない。

- ボールを捉える位置が身体から前に遠くならないからテイクバック、降り始めの位置も後ろに遠くならない。(コンパクトなテイクバックを使う)

- ボールを捉える位置が身体から前に遠くならない。テイクバックも後ろに大きく取らないから、身体の位置を基準に短い距離で瞬間的にラケットを加速させられる身体の使い方を用いる。

- グリップが厚くないから比較的高くない (腰から膝上位) 高さでボールを打つ方が向いている。

- 常に腰から下位の高さでボールを捉えられる位置に移動して準備する。具体的にはバウンドしたボールが頂点を迎える前の段階、バウンド直後にボールを捉えるプレーができる可能性がある。

このために必要な要素が「左右の足の力を使って地面からの反力を得て力を発生する際の反動を抑え、姿勢を維持する」「ラケットは身体の右側 (左側) に準備しできるだけまっすぐ加速させていく」等なのでしょう。

|  |

木製ラケット時代の「後ろから前にまっすぐ」の要素は残しつつ、テンポの速い現代テニス、現代の道具に合わせて動作も進化していった印象を持ちますね。

ボールの回転はラケット速度を利用して自然とかかる。ラケットを振り上げる印象が強いナダル選手ですが「ボールはラケットが身体に近い、まっすぐ前進している段階で離れていく。振り上げていく段階 (いわゆるワイパースイング時)で離れているのではない」ように思います。

打点から前後に身体に近い薄い (厚くない) グリップを用いる場合、ワイパースイングで回転をかけようとすると「腕で振る」要素が増し、左右の足や体重移動を使って下半身から加速させてきた要素が活かせない (ボールを捉えた頃にはこれらのエネルギーは消費済み) 感じになる。勿体ない身体の使い方かなと思います。

Rafa Nadal Academy by Movistar の大会動画

というか、現代のトッププロを見ても使っているのはウエスタングリップ位までだし、打点も出来るだけ身体から前後の遠くならない位置で取ろうとしている印象を受けるのですよね。

(ここは完全に蛇足です)

以下はRafa Nadal Academy by Movistar (スペイン、マヨルカ島にあるナダル選手のテニスアカデミー、Movistarはスペイン国内で大手の携帯キャリア) で開催された大会の動画です。

Rafa Nadal Open 2021

皆、それなりに『厚い』グリップでストークを打っていると見受けられますが、こんな位置でボールを捉えている選手は見られないように思うのです。

※Rafa Nadal Academy by Movistarのコンテンツ。スペインのAmazonでPrime Video でドキュメンタリー “Rafa Nadal Academy. Building Champions” (現代はスペイン語) が、オーディオブックサービスAudible.ESでポッドキャストが配信される発表が先日行われました。

Mañana a las 10:30 os invitamos a la presentación virtual del podcast y la serie documental “Rafa Nadal Academy. Construyendo Campeones” junto a @PrimeVideoES

Contaremos con la presencia de @RafaelNadal y la joven promesa de la academia, Daniel Rincón.

¡Haz click y únete! 👇

— Audible.ES (@Audible_ES) September 14, 2021