※私は専門家でもコーチでもありません。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。間違いもあるでしょう。まずは普段からテニスを見ているコーチに相談される方が絶対に良いです。なにかしら試される場合でも怪我等なさらないようご注意ください。

終わることなく繰り返されるラケット・ストリングスのオススメを聞く質問

テニスに限らないでしょうが、延々と続き、止まる事のないこれらの質問。

「自分のプレイスタイルは◯◯で◯◯です。自分にあったラケットは何がオススメですか?」

「◯◯を使っていますがアウトが多いです。もっと飛ばないラケット・ストリングスに変えたいです。どれがいいですか?」

道具を変えることを否定するわけではないですが、ある意味、メーカーの営業戦略に乗らされているだけ な気がしています。

「○○プロが使っているラケットの新製品、スピン量が✕✕%向上します」

みたいなやつですね。

基本、道具は慣れるもの。自分に合わせるものではない。

あくまで個人的な考えですが、1球で生活が左右されるプロ選手は競技者と違い、我々レベルなら、

『原則的な事として、道具は “慣れる” ものであり、”自分に合ったものを探すもの” ではない』

と思っています。

原則と書いたのは、その方の体格や身体能力によってマッチしない道具もあるからです。

「重いラケットは振れない」と思っている方は多いでしょうが、逆に「軽いラケットを使うからから必要以上に振り回してしまう」という事も多いです。

いわゆる『テニス肘』で悩んでいる方、不安のある方で、重量の軽い、簡単に飛ばせるラケット (そういうラケットは振動を感じない機構が付いていたりする) を使う、ナチュラルガット等の楽に飛ばせるストリングス (ガット) を使う方が居られますが「打ち方を変えないなら、道具を変える。サポート器具を使ってもまず改善しない」の間違いないと思います。

当たり前ですが「打たない」以上の改善はありません。テニス肘になる方となりにくい方の違い、負担の少ない体の使い方に改善した方がよいかと考えます。

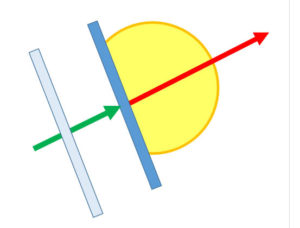

そういうやり方を勧める訳ではないですし、普段からテニスを見ているコーチに相談すべき事ですが、むしろ重量のあるラケットを使って『腕で加速させる、ボールに当てる』のではなく『足や下半身の体重移動で発生する前進のエネルギーをうまく使う』方が腕や肘に負担が出ないかもしれません。(重量のあるラケットは『腕で振る』と一層、重く感じます。軽く簡単に飛ばせるから腕で振ろうとします。下の2つの打ち方の内、どちらが腕や肘に負担がかかると思いますか?)

また、評判が良いからと世界規模で販売しているメーカーのテニスシューズを使っていると「予想以上の足幅が狭く、指は足側が当たってしまう」事もあります。

逆に「履いていて楽だから」ととにかく幅広なシューズを求める方も居ますね。個人的にですが、シューレース (靴紐) を “結びっぱなし” でテニスの度に「履く、脱ぐ」を繰り返している方が「テニスを上達したい」と言われるのは取り組む姿勢から考えるべきだと思います。(極端に言えばクロックスを履いて居るようなフィット感の無さでしょう。できれば毎回、「緩める、締める」をして練習に望みたいです)

例が良くないかもしれませんが、少年野球チームにバットが1本しなかなく皆でそれを使っていれば全員がそれに慣れてしまうでしょう。大人の草野球チームでも「1人1本、自分のバットを使う」ばかりではなく、チームのバットで『お気に入り』があると思います。

テニスで言えば、親兄弟から譲られたお古のラケットでも、使っていれば慣れてしまい、「むしろこれじゃないと」と思うようになるのは何となく分かると思います。

※「中古の道具で良い。初心者に新品は不要」といった事ではありませんよ。理由は何であれ、道具には愛着を持てるようにすべきです。

ラケットやストリングも新しくしたなら2~3ヶ月は使い続けて慣れていき、半年~1年かけて自分のものになっていくものだろうと思います。

ラケットやストリングを変えたくなる理由

今使っているラケットやストリングスに疑問を持ち、変えたくなるのは、

- 1) 慣れないからボールが上手く打てない

- 2) 上手く打てないとその道具を信頼できなくなる

- 3) 信頼できないからその道具に関する悪い評価が気になる (あのラケットはダメだ)

- 4) 「隣の芝が青く見える」で他のラケットやストリングスを使いたくなる

といった流れかなと思います。

また、

自分はもっと強いボールが打てるはずだ。

自分に合った道具を使えば、プロみたいなボールが打てるようになるはずだ。

道具が変えればもっと良いボールが打てるはずだ

といった具体的な根拠を伴わない (過大とも言える) 自己評価の類も関係している気がします。

日本では、テニスの上手さはテストで数値化 (絶対評価) されません。どうしても、周りの人と比べた相対評価 (自分はあの人より上手い) になりがち。

だからこそ「自分の状態を客観的に捉えられない」と上達に影響するし、明確に実力差のある相手にすら「大して変わらない」と思ってしまう。後で自分が困る訳ですが、その辺が理由と気づかないままで終わったり。

ボールが飛ぶのは特定に基づき発生する物理的な現象でしかない

私は「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象でしかない」と思っています。

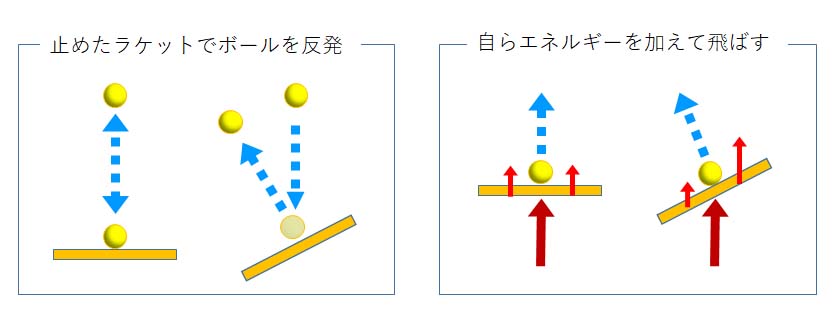

ボールを飛ばすためのエネルギーは

- 重量と速度を持って飛んでくるボールが持つエネルギーをラケットで反発させる

- 自ら加速させたラケットが持つエネルギーをボールに伝える

の2つがあり、

「ラケットを振るな」と言われるボレーは時間が無い、相手ボールのエネルギーが残っている、飛ばす距離も短いから「うまく反発させる」事に重きを置いたショット。

自らトスしたほぼ速度ゼロのボールを打つサーブは「自ら加速させたラケットの持つエネルギーで打つ」ショット。

ストロークは状況やショットにより我々はこれらを組合わせて使うショット。

我々は、こういった認識を持ち、使い分ける必要があります。

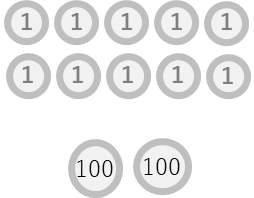

ボール、ラケットが持つエネルギー量は『1/2 x 重量 x (インパクト前後の) 速度 ^2 (2乗)』で表せます。

手に持つラケットの重量も打つボールも重量も固定ですから「出来るだけ重いラケットを出来るだけ速度を高めて打つ」「バウンド後に速度の落ちたボールを打つより、バウンド直後のボールを打つ」のがボールを飛ばすエネルギーを高めます。(より『前』で打てれば飛ばす距離が短くなりエネルギーの利用も効率的になります。長い距離を飛ばす方がよりエネルギーが必要で速度低下の原因にもなりますね。)

また、ボールの “質” を決めるのは『加わるエネルギー量』と『加わる方向や角度』であり、そしてそれらを決める『ラケットとボールの当たり方』の3つです。

「あんなボールが打てるのはナダルだけだ」というのはあくまでナダル選手に対する評価であり、事実とは言えないです。例えば「コンピューターで解析し、3DCGで再現すれば、我々はVRゴーグルを使ってナダル選手のボールを体感する」事は現時点でも可能でしょう。実際にボールを打っている訳ではないので誤魔化しに聞こえるかもしれませんが「条件さえ整えば再現可能」という部分が大事だと思います。ナダル選手の打ち方をマネしたり、道具をマネしても “条件が整わなければ” あんなボールは打てないのですからね。

愛着を持てない道具はどうせまた変えたくなる

上達や改善への期待を持ってラケットやストリングスを変えてみても「その道具に対して信頼を持てない」ならすぐにまた変えたくなってくるでしょう。

新しいラケット、ストリングスでボールを打ってみた。

偶然か、自身の技量のせいか、ミスしてうまく打てなかった。

道具に慣れていないのだから仕方ないかもしれませんが、改善への期待が大きい分、「あれ、この道具もダメなのでは?」という思いがどんどん広がってきます。

そんな状態が続く中、新しいラケットが発表され、使ったことのないストリングスの評判を聞くと「あのラケット、あのストリングスが良さそうだ」と興味が移ってしまいます。

こうなったら、道具に慣れるまで使う事は難しいし、愛着もなくなり、「いつ変えるか」という一点に気持ちが絞られてきてしまうのは目に見えていますね。

テニスはラケットやシューズ、ウェア等の初期投資以上に、コートを借りたり、ボールを買ったり、ストリングスを張り替えたり、テニススクールに通ったり、移動の交通費等々の継続にお金がかかります。頻繁に道具を変えられるのは凄いと思いますけどね。(その方の選択なのでとやかく言う事でもないのですが)

市販のラケットはどのメーカーも大差ない

自分に合った道具を探したいと思っている方には「同意していただけない」かもしれませんが、

「市販のラケットやストリングスは、どのメーカーのどの製品も皆が思っている程の性能差はない」

と思っています。

性能差というのはものすごくスピンがかかるとか、ボールの威力が増すといった事です。

企業には色々な考え方があるので一概に言えるものではありませんが、

「市場、利用者に全く受け入れられないような仕様の道具を広く販売するはずがない」

ですね。

選択しやすくするために特徴付けをする

一般に販売されているラケットは重量 (250g位から340g位まで)、フレーム厚 (30mm弱位から20mm位まで) の違いが製品特徴に直結する要素でしょう。

メーカーは軽いラケットはトップヘビー気味に、重いラケットはトップライト気味に重量バランスを設定します。極端な仕様は結局売れないですから「すごく重いのにトップヘビー」なんてラケットは販売されません。

また、フレーム厚やこれに関連する構造の違いは「ボールに伝わるエネルギーのロスの大きさ」に直結するので、しなる、歪む、たわむが大きいフレームが薄い (変形やブレが大きい) ラケットは「飛ばない」し、フレームが厚くしなる感覚がないフレームの厚い (変形やブレが小さい) ラケットは「簡単にボールが飛ばせる」という製品特性になります。

しなりを感じないほど変形の少ないラケットを上級者は「打感が良くない」と好まないので、フレーム厚めのラケットは面サイズを大きくして軽量に、しなる変形の大きいラケットは初級者は「打つのが難しい」好まないので、フレームが薄めの飛ばないラケットは面サイズを小さめにして重くメーカーは仕様を設定します。世の中には面サイズは100インチと大きめだけどフレーム厚が20mm未満なんてラケットも市販されていますが「自分に向いているのか判断できない」から誰も買おうしないです。(他に比べて売れてないという事です。特徴を分かっていて使う方は居られます)

「このラケットは上級者用、このラケットは初心者用」と二択で並べられたら、皆、自分に合わせて選ぶ、選びやすいと感じるでしょう。

メーカーはユーザーの体格、体力、年齢等を考慮して仕様を決めているでしょうから、300g超の「重い」「飛ばない」という上級者用ラケットも270gの「軽い」「飛ぶ」初級者用ラケットも「多くの方が使えるだろう仕様の範囲内」での仕様決定。重い飛ばないラケットを初級者が使えない訳ではないし、軽い飛ぶラケットを上級者が使えない訳でもない。

それこそ「半年、1年と使っていくからこそその道具に慣れる」のですからね。

時折、「プロが使っているラケットそのもの (いわゆるプロストックと言われるようなもの) を手に入れて使いたい」という方が居られますが、その選手のファンだからといった理由以外でその道具を使ってもテニスが上達するような事はまず無いと考えます。

仮に「このラケット、そのストリングスを使えばテニスが上手くなる」という道具があれば、それらだけが極端に売れて、他は全く売れなくなるだろう事が想像できますが、世間で評価の高いラケットは存在するものの実市場的には「他が全く売れない」とはなりませんし、そのラケットですら5年もすれば「あのラケットはもうダメ」と言われるようになったりします。(道具の進化による人気の交代はありますが、そういった評価の多くは『流行』だったりします)

評判のよいラケットが良いラケット

ものすごく人気のあるA社のラケットとほぼ同仕様だがそれより人気のないB社のラケットの間にある違いは「人が打った時に感じる打感の違い」だけです。

有名なテスターの方が「このラケットは良い」と言い、使っている (とされる) プロが成績を残す。それを見て使ってみた一般の方々が「このラケットは良い」と言う。逆に情報の少ないラケットや誰かが「あのラケットは良くない」と言う。そういった流れで人気商品と不人気商品が決まるのだと考えます。

最近だと (ラケットの評判は決して高いとは言えない) テクニファイバーのラケットを使ったプロが良い成績を上げるといった事がありますね。(要は「勝てる見込みのある選手と契約して使ってもらっている」という話ですが)

一般市場で同じように製品ラインナップを展開、販売しているメーカーのラケットが「A社のラケットはすごく良いけど、B社のラケットはものすごくダメ」なんて事はないだろうと思います。(極端に重いとか、ラケット面の左右で形が違うとか、ストリングスの張り方が斜めとか、そんな仕様のラケットは同列に比べられないですが)

人気のないメーカーのラケットを使うべきといった話ではない (人気メーカーなら情報が得やすいから影響される反面、検討もしやすい) ですが「A社以外はダメ」「B社は良いけどC社はダメ」と言っている方々が長期に渡り使い比べて評価している訳ではない。多くは世間の噂と伝聞による話に乗っているのだろうという事を踏まえておきたいです。

世間一般のユーザーに対する最大公約数 (極端な一部ではなくある程度の範囲が対象) で仕様を決めていると考えるなら「280gは良いだけど300gはダメ」なんて事 (1円硬貨を20枚ラケットに貼り付けたら途端に振れなくなるの?) はなく『打感の違い』で好みを選び、ストリングスの種類、テンションを決めて慣れるまで使ってみることかなと思います。

その “常識” は本当に正しいのか?

プロ選手は、製品の更新に合わせてデザインは変えるけど、中身は同じラケットをずっと使っていると聞きます。ジュニア時代からずっと同じラケット (10数年) を使っている選手も居るとも聞きます。

また、プロが試合中、ニューボール毎にラケットを変える事が普通の光景になっていますね。

これは「ストリングスが伸びてボールが飛ばなくなるから」とも言われますが、(個人的には) ストリングスが伸び、張りたての状態から「手に感じる打感が変わる」のを嫌うという面の方が大きいのではないかと思っています。もちろん、我々、一般プレイヤーは “打感の違い” を理由に20分程の使用で張り替えたりはしないですよね。

「冬場にはボールが飛ばなくなるからテンションを下げて飛びを調整する」と言われますね。

冬場は気温が下がります。結果、

- ボールの材質、特にゴム部は温度が上がれば柔らかくなり、温度が下がれば硬くなる

- ボール内の空気が収縮し、「空気が抜けた」のに近い状態になる

- 大気の密度が増し、ボールが飛ぶ際に「押し退けつつ進む」大気の圧力が増す。(例:湯気の中は普通に歩けるけど、水の中を歩くのは大変)

といった事が起きるのでしょう。また、

- ストリングスも温度が下がれば素材の硬さ、多少の縮みでテンションも増すのかも

とも思います。

例えばですが「普段、50Pでストリングスを張っている方に、何も知らせずに45Pで張った同じラケットを渡しても (打ち比べたりしない限り) その人は違いに気づかないだろう」と思います。(「俺は気付く!!」とか言わないでくださいね。誰もがそうではないでしょう)

50Pと45Pでは飛び方は違うでしょうがそれは『ストリングスのたわみ方の違いによる打ち出し角度の変化』かもしれないですね。本当に45Pの方が飛ぶのでしょうか?

以前見たテニス雑誌の検証で、その時テストしたラケット、ストリングスの組み合わせでは「メーカー推奨テンション外の60P以上の硬さで張ったものが一番飛びは良かった」という結果が出ていました。

前述したように、私は「ラケットやストリングスのしなり、ゆがみ、たわみは、単純に言えばボールに伝えるエネルギーの伝達ロス」だと思っています。だからフレームの薄いしなるラケットは飛ばないし、しなりを感じないフレームの厚いラケットはものすごく飛ぶ。飛ぶラケットが何かの仕掛けで加えるエネルギーを増加させる訳はない (そんなの付いていたらルール違反) ので、飛ばない・飛ぶは「伝達ロスの大小」と考える方が自然な気がします。

話が長くなりましたが、「冬場はボールが飛ばないのでテンションを下げて飛びを調整する」という話は「(テンションの違いで飛び方の変化はあるだろうが) 気温が下がり、ボールを打った際の打感は硬くなる。だからテンションを下げて打感を柔らかく感じるようにする」という説明の方がしっくりくるのです。

ボールを打つ際に大事であろう “打感” についてあまり考える機会はなく、我々は打感の違いをそのままラケットの性能と考えてしまう事も多い、だからこそ「B社のラケットはダメ」といった実際の性能差以上の偏った評価をしてしまうのだと思います。

人には適応能力があり、道具に慣れる

人の感覚は繊細なので、A社とB社のラケットを打ち比べれば「違う」と感じます。

同時に、人は順応性が高いのでボールを打つ際の『打感の違い』も継続して使う事で “慣れて” しまいます。

例えば、

これまでA社のラケットを使っていました。

B社のラケットに変えて2週間使いました。

その時点で既に「B社のラケットとA社のラケットの違いを明確に表現できない」かもしれません。(その場で打ち比べたら説明できるでしょうけどね)

要はそういう事です。

だから、我々が必要以上に自分にぴったりのラケット、ストリングスを探そうとする意味は殆どないと思っています。

また、慣れるまで使い続けるための要素が『道具に対する愛着』なのでしょう。

ラケットは自分で使いたいものを選べばいいです。

ラケットに付けられる初級者用、上級者用といった説明の多く『販売する側が勝手に決めたもの』です。よく見るとメーカーの商品説明には「このラケットは上級者用」といった表記はされないです。メーカーの担当者は便宜上、上級者用、初級者用と説明する場合はありますが「そういう誘導をする事で販売を狭めてしまう」事が明白だし、推測ながら「ユーザーの最大公約数に当てはまる仕様の範囲内で仕様を決定 (身体能力が低ければ使えないなんてラケットは販売しない) する」なら当然の対応でしょう。

ユーザーに選びやすくするための設定ながらメーカーではなく販売側が勝手に決めた区分に制限される必要はないでしょう。前述した「280gは良いけど300gはダメ」や「100インチは良いけど98インチはダメ」といった話も同じです。(慣れない間に怪我をしない範囲で選び、きちんと使いこなせるまで使う)

選ぶ理由が「○○選手が使っているから」でも良いと思います。好きな選手が使っているというのは使い続ける大きな理由になるでしょうからね。

繰り返しますが、怪我をしたりしない範囲で “道具はどれでもいい” です。

例として適当か分かりませんが、

- ラケットが木製だった時代、女性でも360g超の重いラケットでテニスをしていました。一般的な女性の打ち方が昔と今で大きく違うとは思いません。(プロみたく皆が強いボールを打っている訳ではないですね)

- ストリングスには太さがあります。ナイロン系だと細い物で1.24mm、太いもので1.35m。太さに約8%の違いがありますね。ストリングスを張ると重量は20gほど重くなります。単純に太い分だけ重量が増加する訳ではないでしょうが1.24mmより1.35mmの方が1.8g位重い可能性があります。

- ラケット自体も製造時の誤差により10g位の違いがあるのはよくあります。(300gのラケットでも295gや305gのラケットが店頭に並んでいる)

- 多くの方が使われる『振動止め』ですがシンプルな構造のものでも1.5g位あります。サイズの大きい硬い棒状のものだとその何倍も重いでしょうね。

これを踏まえた上で「280gは良いけど300gはダメ」という意見は妥当なのでしょうか?

「道具を変えることでテニスが上手くなったりもしない」です。むしろ「道具に慣れるまで使わないから上達する段階に入れないまま」な可能性もありますね。

道具は自分の技術の低さを埋めてくれたりはしません。道具を色々と変えて試す時間で練習した方が余程上達に繋がるでしょう。

※「たくさんボールを打てば上達する」という根拠も何もない、具体的な道筋を示さない話は大嫌いですけどね。

よく「トップスピンの回転量を増やしたいからラケットやストリングスを変えたい (どのラケットなら回転がかかるか?)」という方が居られますが、その人がうまく回転をかけられていないなら練習して改善すべき (道具を変えるより余程効果があり、他の上達にも繋がる) だし、うまく回転がかけられる段階の人ならどの道具を使ってもうまくかけられる (弘法は筆を選ばず) だと思いますね。

一定レベルまでテニスを上達させる方法は技術の向上以前のもの

私は、

「我々レベルにおけるテニスの上達とは出来る事を伸ばす事ではなく出来ない事を減らす作業だろう」

と思っています。

前述したように「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象でしかない」と思っており、同時に、ボール及びラケットの持つエネルギーを使い、ボールに加えるエネルギー量と加える方向・角度、それらの条件を決定するラケットとボールの当たり方がボールの質を決めると考えています。

テニスは人がラケットを使ってボールを打つのですから「上手く打つ」は「上手く体を使う」という事でしょう。

そして、

上手く体を使って安定的に再現性高く望む結果を生む条件を整える

のが良いテニスに繋がると考えます。

プロの打ち方を「マネる」は考えるきっかけとしては “アリ” でしょうが「イチローさんの打ち方をマネしてもヒットは打てない」のは分かります。また、トッププロを見てもそれぞれ打ち方が違う事から「この打ち方が正解」と決められない事を指しています。

(だから「ナダルのようなボールが打ちたいからナダルの打ち方をマネする」のは「物理的現象としてのボールの飛び。望む事象が起きる条件、条件を整える方法を考えない」事になりそう。だいたいが「マネした所で終わり」でしょ?)

ラケットやストリングスが科学素材製になり、それ以前よりはるかに簡単にボールが飛ばせ、回転もかけられるようになった。その事で「皆、同じフォアハンドストロークの基本の打ち方を教わっているのに、皆がそれぞれ個性的な打ち方になってしまう。それでも最低限テニスを出来ている」という事が起きています。

でも、世界陸上短距離決勝で、横並びでスタートした選手達の走り方が皆バラバラで個性的なんて事はありませんね。人の体の基本的な構造は皆同様。「世界一速く走る」という目標の前に「この方が走りやすいから」といった思考が介在する余地はありません。

『絶対的な正解の打ち方』は決められませんが『望む結果を生むために条件を整える。そのために有効な体の使い方』はある程度決められます。

例えば「肩から先を動かしてラケットを振り、ボールを飛ばす事は当然できるし、他の部位の動きと組み合わせてそれらを使う。或いは状況によっては「腕の動きだけで打つ」事もあり得るけど、腕の動きだけで打つのを基本のストロークとして使っていると毎回違った打ち方になり再現製が低いし、ボールを飛ばすのに関係する最大発生エネルギー量も大きく取れない (慣性の法則により速度が上がればラケットの直進性が増すので弱いエネルギーしか発生できないとフラフラした不安定なスイングになる) という問題があります。

我々が教わる『ボールの打ち方』には体の機能や仕組み、その使い方に関する情報が多くありません。多くは段階毎の『形』を作らせ、それを繋ぐと打ち方になると説明されます。

教わらないから、上手い人のテニスを見て「上達は技術を高めることだ」と考えてしまうし、その延長線上にあるのが「(上達するために) 道具を変える」といったことかなと思います。