※私は専門家でもコーチでもありません。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。間違いもあるでしょう。まずは普段からテニスを見ているコーチに相談される方が絶対に良いです。なにかしら試される場合でも怪我等なさらないようご注意ください。

ボレーは難しいのか?

テニスにおけるショット区分にボレーがありますね。

想像ながら「ボレーは難しい」と思う方は少なくないと思います。

「必要ないから使わない、練習しない、使えない」のでは?

我々が「ボレーは難しい、苦手だ」と考える背景としてはやはり、

- 「どう打てばよいのかよく分からない」があり、

- 「時間がない、慌ただしい中で打つのが嫌」があり、

- 「ボレーを打つよりストロークを打つ方が楽」があり、

- 「ストロークを打ちたいからボレーは使わない。ボレーを使うような状況を自分から作ろう、移行しようとしない」があり、

- 「どうせ相手も周りも使わない、使えなくても問題ない」があり、

- 「使わないから使い方も分からないままにしている」があり、

- そして「どう打てば良いのか分からない」に戻る。

といった循環があると考えています。

ボレーを使う場面は「ネットに近い位置に居る」という事であり、ベースライン付近で打つより、相手のボールが飛んでくるまでの時間、自分が準備するまでの時間、打ち終わって次に備える・対応するまでの時間の全てが短くなる状況です。

慌ただしいし、心理的に余裕がないから「ボールが飛んでくるのを待ってから打ちたい。ボレーなんて打ちたくない」という気持ちが行動に出てしまいますね。

レッスンを担当するコーチも「何で下がるんだ。待って打とうとするな。わざわざワンバウンドさせるな。ストロークではなくボレーを使え」なんて言いません。ボレーの説明はしても、本人達が必要と感じないものを強制しても身に付かない。互いに楽しくない時間を過ごす事になりますからね。

使えないと「テニスにならない」なら

偏見と言われそうですが、下動画のような練習内容、プレーを好む若手選手に「ボレーをうまく使え」と言っても本人にはピンと来ないでしょう。

ただ、相対的に男子プロの方が「ボレーが苦手、うまくプレーに組み込めない選手が少ない」のは「相手が当たり前に使うから」だと考えます。(「時速200kmのサーブをリターンできる事」と同じで「出来ない = 戦えない。必要だから練習する」) シングルスプレーヤーでもダブルスをやると様になっていたりします。

※男子テニスはテニスの進化の歴史そのもの。全員が時速200kmのサーブを打ち、全員がそれをリターンでき、テンポの速いテニス、短いポイント、戦略、心理戦。新しい要素が生まれるたびに自分も対応していかないと周りと同じ位置に立っていられない。

「対戦相手が毎回ロジャー・フェデラー選手」等と考えれば「ネットプレーを選択肢として組み込むテニスなんて使いたくない」等と言っていられませんよね。一方的にやられて終わりです。

理屈を考えてみる

テニスの指導は『ボールの打ち方』を手順で示す事で伝えられる事が多いです。「グリップはこう、横向きになってラケットセット、踏み込みながらラケットを出してインパクト、フォロースルーはこう」みたいな感じですよね。

ただ、ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象であり、普遍的な法則の下で起こります。それは日常生活でもテニスコート上でも変わりません。(例: 慣性の法則)

このため、専門家でもコーチでもない私を含めた多くの方でも、

物理現象としての『ボールが飛ぶ』条件から、ボレーを打つ状況を考える事はできる

と思っています。

これらは本来我々が教わる『ボールの打ち方』の根拠となるものであり、情報として伝えられるものだと思っていますが、説明も理解してもらうのも大変だし、時間もかかる。教わる側も興味を持たない (理屈は良いからボールを打たせろ) ので「手順として打ち方を示す」という手法に留まっているのでしょう。

※個人的にここが「上達しない」要素になっていると思っています。「何故、ボールが飛ぶのか?」を知らないまま、ひたすらボールを打って「ボールを打つのは楽しい」と思っている感じですからね。

「ボールが持つエネルギーを反発させて飛ばす」に絞る

エネルギー量と加える方向性がボールの質を決める

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象であり、我々は、ボールを飛ばし、回転をかけるためにラケットを通してボールに『1. エネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』を与えます。

この事は「ボールを真上に突くのにラケット面を真上に向けない人はいない」事から分かるように本来は誰でも理解しているような事です。

ただ、ラケットという道具を手に持ち、自分が打つべきボールを目の前にした際に「手や腕でラケットを操作してボールにぶつける」という意識が高まり、普遍的な物理法則に基づき事象が発生している事を忘れてしまいがちですね。

|  |

2つあるエネルギーを使い分けている

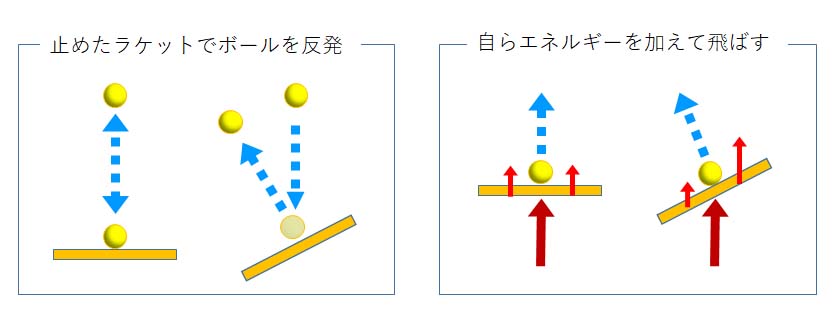

そして我々が使えるエネルギーには

- 『1. 速度と重量を持って飛んでくるボールが持つエネルギーをラケットで反発させる』方法

- 『2. 自ら加速させたラケットが持つエネルギーをボールに伝える』方法

の “2つ” があります。

分かると思いますが、

1は準備時間が短く飛ばす距離も短い、相手ボールの速度減速が低い状況で使わるボレーで、

2は自らがトスしたほぼエネルギーゼロのボールを長い距離飛ばすために自ら加速させるラケット速度が重要なサーブで

主たるエネルギーとして用いられます。

因みにストロークは状況、目的に応じて1と2をバランスよく使う感じです。

今回は「ボールが持つエネルギーを反発させる」と考える

繰り返しますが「ボールが飛び回転がかかるのは、物理法則に戻づく現象」なので、ボールにエネルギーを加える方法は「何でも良い」です。

述べたように「ボールが持つエネルギーを反発させる」でも「ラケットが持つエネルギーをボールに伝える」でも良いし、インパクト前後の速度が物体の持つエネルギー量を左右する (※) ので、ラケット速度は「腕を振る」で出しても「踏み込みや体重移動を使う」で出しても構わないです。

(実際、ボールを打つ際は色々な要素を組み合わせてボールを打っている。「手打ちはダメ」等は目に付く要素をただ言葉にしているだけだと思います)

|  |  |

今回は『1. 速度と重量を持って飛んでくるボールが持つエネルギーをラケットで反発させる』という点でボレー、より具体的には「ノーバウンドで返球する状況」を考えます。

「ボレーはこうやって打つものだ」と話ありきになってしまうと教わった手順を守る、動作を重視するあまり、「ボールがどうやって飛ぶのか?」から意識が遠のいてしまう。今回の目的にそぐわないし、私が『ボレーの打ち方』の話をしても仕方がないですからね。

| ※重量と速度がエネルギー量を決める 体が持つエネルギー量は『1/2 x 物体重量 x 物体速度 ^2 (2乗)』で表され、インパクト前後のボール速度、ラケット速度が “速い程”、ボール、ラケットが持つエネルギー量は大きいです。  ただ、ボールが飛ぶ (飛ばす) ためには「ボールにエネルギー量と伝わる方向性を与える」必要があり、いくらボールが速かろうが、ラケットを速く振ろうが「うまく当たらない」はエネルギー伝達を減衰させます。 「力任せにラケットを振っても再現性の低いスイング、再現性の低いインパクトになるからダメ」や「軽く振った方がボールに伸びが出る」等と言われる理由ですね。多少、インパクト前後のラケット速度が下がっても「うまく当たる」方がボールに伝わるエネルギー量の減衰を抑えられる。且つ、打つボールの質が安定し、心理的にも余裕を持ってプレーできるといった面もあるでしょう。 相手ありきのスポーツであるテニス。何度かミスしても1発勝負で速度や飛距離が出せれば勝ちといったルールではないからそこの要素だと思います。相手は自分が打つボールを「球出し」してくれる人。相手関係なく「自分が打ちたいボールを打つ」といった “オートテニス状態” でコートに立っていると「テニスが上達しない」のは想像が付きますね。 |

1. ボールが通過する空間にラケットがなければ返球できない

これはボレーに限りませんが、速度を持って直進しようとするボール (慣性の法則、電車の急停車でお馴染みですが速度を持って進む物体はその直進運動をしつづけようとします) が進む軌道の先、ボールが通過する空間にラケットが無いとボールを返球する事は出来ないです。

(前進エネルギーの消費により直進性が弱まり、回転、空気抵抗、重力により軌道は曲がり、変化します)

分かりやすいのは『空振り』ですが、ボールと自分の身体が物理的に離れていれば「ラケットが届かない」事になります。当たり前過ぎて余り意識しませんが、我々はボールを打つために左右の足を使って身体の位置 (※ラケットを持つ腕の肩の位置。後述) を移動させています。

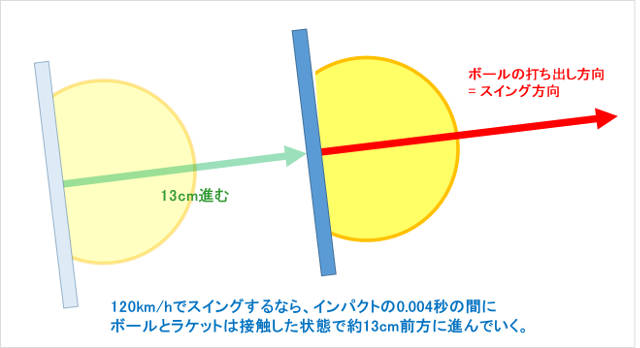

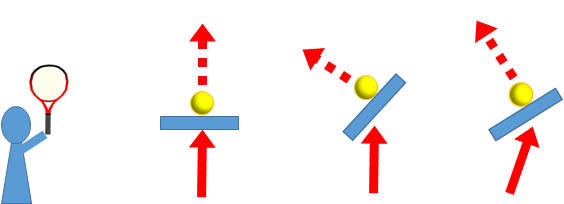

1-2. ボールとラケットの接触は『点』ではない

インパクト前後のラケット速度を時速120km、インパクトを0.004秒とすると「ボールとラケットは接触して離れるまで13cm前後も “接触状態で” 前進している」計算になります。

ボールは “空中の一点である” 打点で固定状態にありラケットに触れた瞬間、唐突に飛び出していくような事は起きていない。

ボールとの接触を『点』とするか、『人が認識できない13cm前後を含む数十cmの幅で捉える』とするかで「インパクト前後をどう考えるか」は全く違ってくると思います。

今回考えているのはボレー、より具体的には「ノーバウンドで返球する状況」であり、インパクト前後でラケット速度が時速120kmという事はないでしょうが、

- 「ボールとラケットが接触するのは空中の一点である『打点』だ」

- 「ボールが通過するまでに『打点』にラケットがあればOK」

といった認識は自ら「安定したインパクトを得る機会を損なう」ものになると考えます。

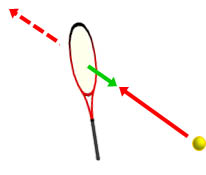

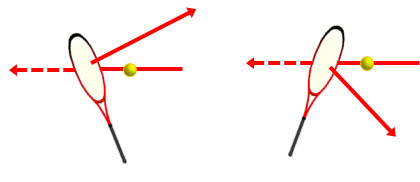

| 軌道上からボールに向かう | 通過に合わせて差し込む |

|  |

| ※人はインパクトの瞬間を認識し、これに操作を加える事はできない 我々には『打点信仰』のようなものがあると思っています。 ラケットを持った手や腕を空中の一点である打点に刺し伸ばし、「打点で何かする」「打点から何かする」とボールを打つ目安にする意識です。  ボールとラケットが接触するインパクトは0.003~0.005秒と言われます。この数字が正しいかは別にしてとても短い時間です。 一方、人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒と聞きます。 つまり、眼で「ラケットとボールが当たった」と認識し、それに対して何かしらの操作、例えば「ラケットを動かして回転をかけよう」「ラケット面の向きを変えてあちらにボールを飛ばそう」としても「動作に入る前に既にボールはラケットから離れてしまっている」という事でしょう。 |

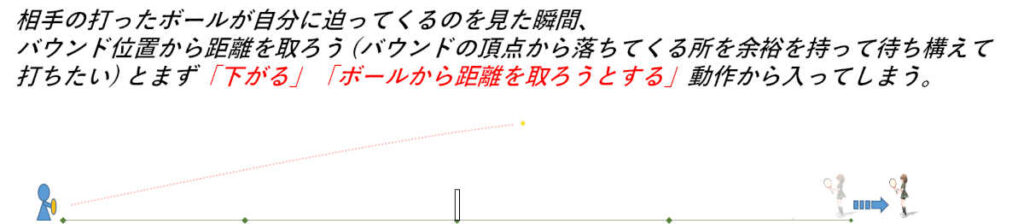

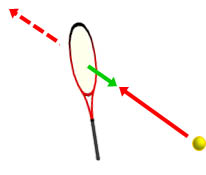

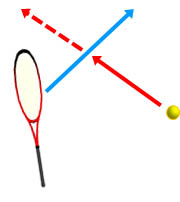

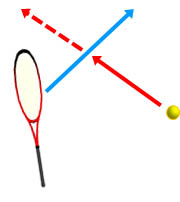

2. 飛ばしたい方向にラケットが向いていないと返球できない

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象であり、我々はラケットを通してボールに『1. エネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』を与えていると書きました。

今回は、自ら積極的にラケットを加速させてエネルギーを持たせない。『1. 速度と重量を持って飛んでくるボールが持つエネルギーをラケットで反発させる』事でボールを飛ばすので、インパクト前後でラケット面 (インパクト面) がエネルギーを反発させる方向、ボールを飛ばしたい方向に向いていないとその方向にボールは飛んでいかない 事になります。

|  |

|

今回は「ボールが持つエネルギーを反発させる」事を考えているので、インパクト前後でラケット面 (インパクト面) に『適度な強さ』がなければエネルギーを吸収してしまいボールは反発しません。

「しなる」ラケットが飛ばないのも同じ事だと思います。

(「しなるラケットは1度ボールを掴んでから復元しつつ飛ばす」等を言われますが体感、感覚の話で復元する前にボールは飛んでいく、しなりの復元はボールに押される負荷がなくなる事が大きい。つまり「復元が飛ばしている訳ではない」と考えます。)

強く反発させようとガッチガチに手や腕を固めても操作性が落ちる。うまく当てられなくなる。

「どのタイミングでどう力を加えれば良いのか?」

という質問に具体的に答えるのは難しいですが「人はインパクトの瞬間を認識してこれに操作を加える事はできない」事を考えると「インパクトの少し前から、ボールが飛んで行ったのを確認できるまで位はラケット面 (インパクト面) は安定性を保っている事が望ましい と考えます。

大きくラケット面の状態が変化する中で安定的な結果を得る事はプロでも難しいでしょう。

|  |

「ハンマーで釘を打つ際、どのタイミングで力をいれるのか?」等と同じで「力を抜きまくっていてはハンマーを加速させ、うまく釘に当たる軌道で振り下ろせない」「自ら加速させるか、重力による自然落下を利用するか」「当たるタイミングで力が逃げないよううまく力加減を保つ (力を加える際、同じ強さで押し返される『反動』がある。運動の第三法則、作用反作用の法則)」等はこうした理解を持った上で各々が体感する事でしょう。(あれこれ言葉で言われる、周りで「今力を入れるんだ!!」と指示されてもうまく出来そうもありません) |

3. 現代テニスは「飛んでくるボールを見てから準備する」では成立しない

自分が打てる範囲を相手の打ったボールが通過する前に (ぎりぎりではなく) 心理的、身体的準備が整う位に落ち着てラケットを位置させられるために最も重要な要素は『ボールを打つ技術の高さ』ではないと考えます。(ちなみに『足の速さ』でもないですよ)

少しテニスに関する数字を見てみましょう。

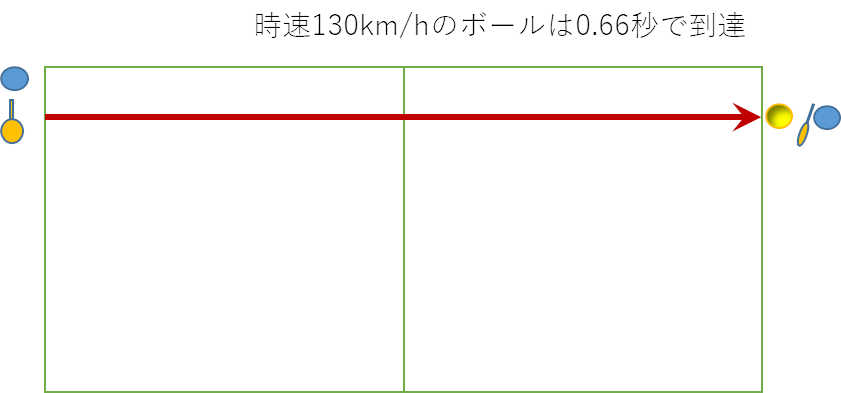

時速130kmだとベースライン間を0.66秒で到達する

あくまで計算上ですが「時速130kmで動く物体はベースライン間を0.66秒で到達する」事になります。

人の反応速度は0.2~0.3秒

人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒と聞きます。

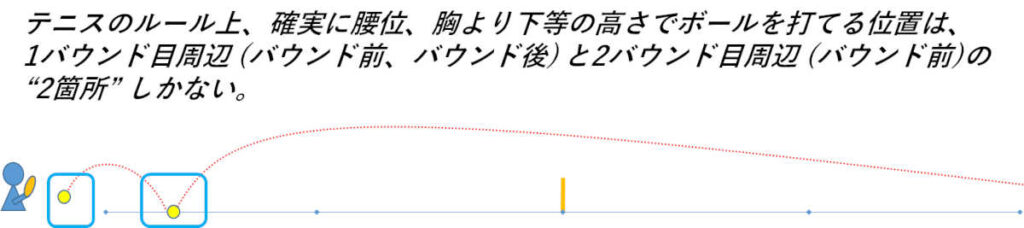

我々はテニスのルールの元で制限を受ける

テニスにはルールがあり、コートの大きさが決まっています。「誰よりも速度を出したら勝ち」でも「誰よりも遠くまで飛ばしたら勝ち」でもありません。

相手は自コート側のライン内にボールを1度バウンドさせる。相手が打ったボールに関して自分は自コートの大きさに縛られます。相手の打ったボールが自コート側の空間に入ってから2バウンドするまでにそのボールに触れ、相手コート側に向け打ち返さなくてはなりません。

(触るだけではダメ。相手コートに向けてボールが飛ぶようエネルギー量とエネルギーが加わる方向性をラケットで作る、インパクトの条件作りをする必要がある)

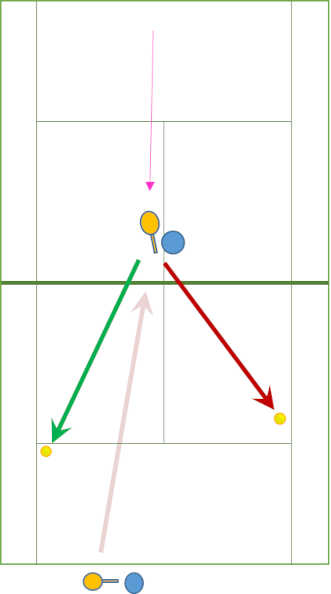

現代テニスは「飛んでくるボールを見てから準備する」では成立しない

上で上げた

- 「時速130kmで動く物体はベースライン間を0.66秒で到達する」

- 「人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒」

という2つの情報だけでも「相手の打ったボール、飛び始めたボールを目で確認してからボールを打つ準備を始める」という考え方が妥当とは言えないと考えるでしょう。

「構える、準備する」時間がそもそも存在ないです。

つまり、遅い・緩い山なりのボールを打っていた昔はともかく、道具が進化し打つボール速度の上がった現代テニスでは「ボールを見てから準備する」のでは成立しないのでしょう。

(自分が構えるまで相手が打つのを待ってくれる、間に合うよう遅いボールを打ってくれるなんて事はない)

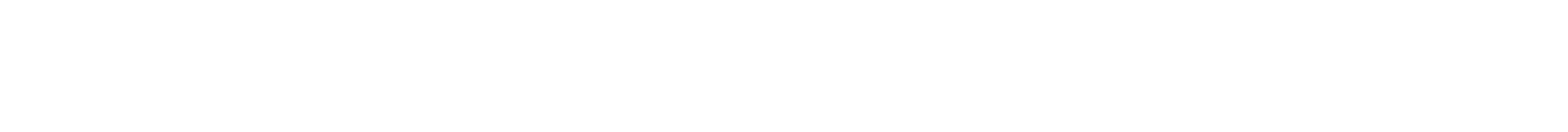

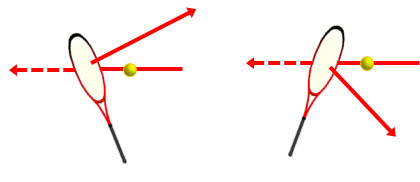

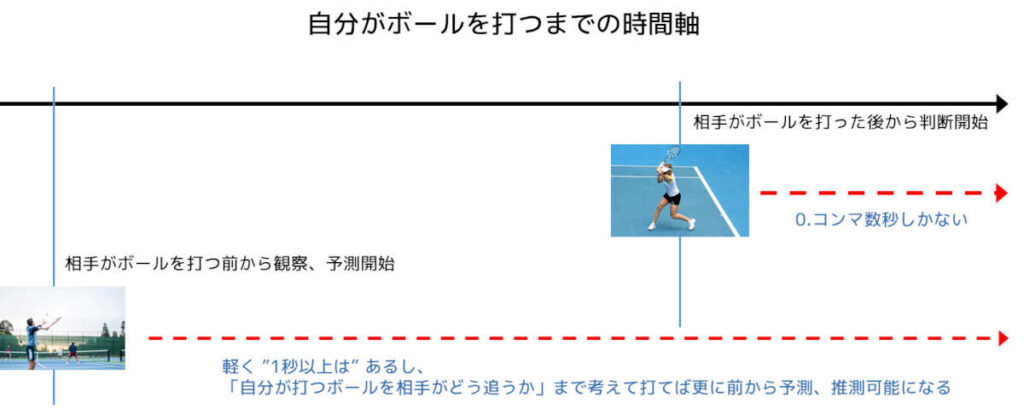

ボールを打とうとしている相手を観察し『予測』する習慣付け

「相手がボールを打ってから」の反応速度を速められない以上、「相手がボールを打つまで」の時間を有効に使うと考えるべきでしょう。

そもそも「時間がない」と不安だから後ろに下がり、時間を確保しようとするのでしたね。

長くしようがない、むしろ短くなる可能性がある (相手が前に出る、速度を上げれば準備時間は短くなる 距離 = 速さ x 時間)「(長く)相手がボールを打った後の時間」を前提にするのは無理がある。

限界はありますが「相手がボールを打つまでの時間」は「ボールを打ってから」よりも長く取れるのは想像できます。

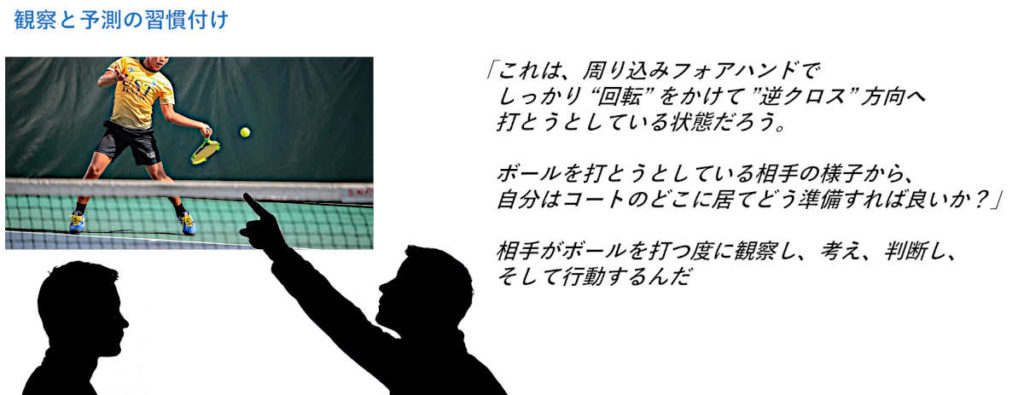

そこで必要となってくるのが『予測』です。

ボールを打とう、ボールに触ろうとしている相手の様子を観察する事で次に起こる状況を予測する事ができる。決めようとする1回だけではなく「ポイントが始まり終わるまで観察し、予測し、判断し、準備する」を繰り返す。

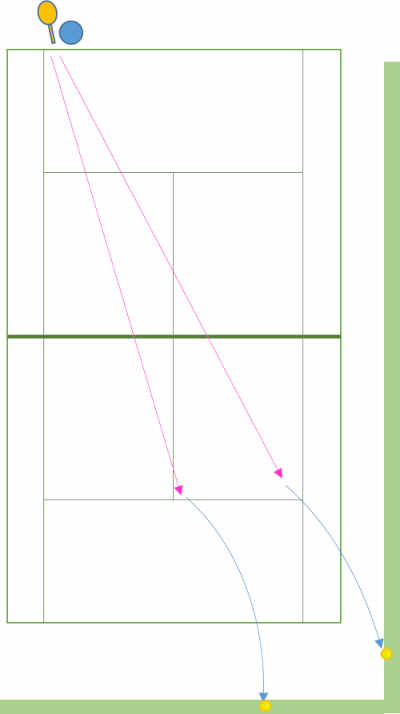

|  |

これを習慣付ける事が「技術を高める」よりも “容易に” 自身のテニスレベルを上げてくれるでしょう。(技術面で「上達する」って口で言うより大変でしょう)

- 「相手が打ったボールを見てから判断する」ケース、

- 「相手がボールを打つ前にどこにどんなボールが分かっていて心理的、身体的準備が出来る」ケース

を考えれば違いは明らかに思います。

車を運転する方なら「あ、目の前の信号がもうすぐ赤に変わりそう。交差点に接近しているあの車、速度を落としていないから信号が変わるまでに交差点に入って右折するつもりだな」といった『予測』を普段からされていると思います。 車が交差点に入ってくる前に「その車、及び運転者がどのような挙動をするのか」を予測し、心理的に準備しておく事になりますね。(逆にこういった予測ができないと「周りを見てない。自分の事しか意識できてない」状態になり、事故に合う危険性が高まる。免許取得、更新の講習で繰り返し言われる部分) |

ボールをよく見ろという話

人がボールの位置変化を認識する手段はほぼ『両目からの視覚情報』によるもの (音は誤認を生む) です。

初心者段階の方に「ボールをよく見ろ」と注意される事がありますね。

でも、それは、ボールの速度や変化に経験が浅いから「位置変化に慣れる、位置変化を把握するためにボールをよく見ろ」という事でしょう。また、「打ったと思った瞬間、ボールから目を反らし、飛んでく方向を見てしまう」という事への抑制もあります。

一方で多くのプロが「インパクトの瞬間、ボールを凝視していない」事が確認できます。

物体であるボールやラケットには慣性の法則が働き、速度を持って進むボールやラケットは “勝手に” 直進していこうとします。

|  |

|

上で「人はインパクトの瞬間を認識し、これに操作を加える事はできない」と書きましたが、速度を持って進んでくるボールやラケットが慣性による直進性を持つ事で我々は「インパクトの瞬間を厳密に認識する必要がない」と言えると考えます。

ボールは凡そそこまで進んできた軌道通りに前進してくる (いきなり90度曲がったりしない) のでインパクトのコンマ数秒前までのボールの位置変化の情報を目で視認していれば、そのコンマ数秒後のインパクトでラケット面をどこに位置させていれば良いかイメージできるという事です。

プロがインパクトの瞬間までボールを凝視していないのは、どうせ関与できないインパクト時のボールを凝視するより、相手コートの様子を意識する方がその後のプレーに繋がりやすいからだと考えます。

ラケット速度が速い場合はインパクトを凝視しない傾向が高まる

この事はラケット速度のあるストローク等で特に顕著になります。

加速したラケットも慣性による直進性を持って前進していく。逆にこの直進性を損なう手や腕による操作は速度低下、直進性の低下を生み、再現性の高い安定したインパクトを得られない要因になるからです。(針に糸を通そうとする際、勢いよく糸を持つ指を進めてはいけない)

自分が打ったボールを相手が打ち返してくる際の速度も高いですから、速く『予測』に入る方が目的に合います。

ボール速度、変化が毎回違ってくるボレーでは良く見た方が目的にある

一方、ラケット速度を上げない、ボールが持つエネルギーの反発を重視するボレー、相手の打つ非常に速い、或いは非常に遅い等、毎回、速度の違い、軌道変化の違いが大きいボールを打つボレーではインパクトの瞬間までボールの位置変化を把握する方が望ましいでしょう。

「自分が打ったボレーが時速150km出る」や「ボレーで打ったボールを相手が時速150kmのストロークで打ち返してくる」なんて事はありませんからね。

打ち終わってからも十分準備時間を得られる球速や飛び方で打つか、逆に速く短いボールで「打ったらすぐに備える」ような打ち方にするか等でしょうか。

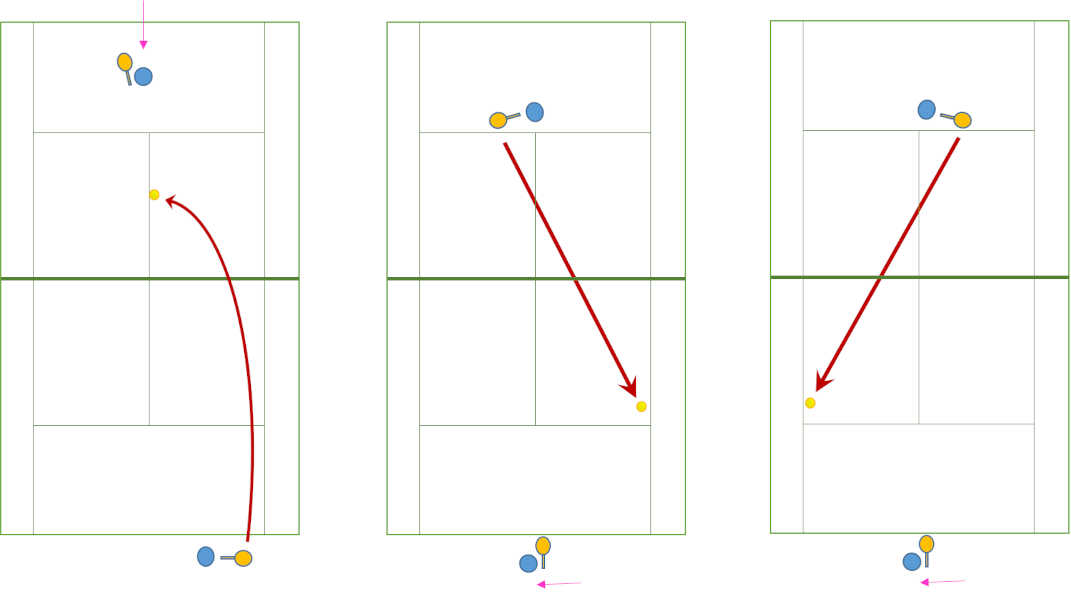

ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する

テニスではラケットという道具を手に持って使う以上、「ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する」と考えています。

|  |

我々は「今いる場所から見てラケットが届かない位置にあるボールを打つ」ために「左右の足を使った移動」や「身体を傾ける、態勢・姿勢を崩す」等して「ラケットを持つ “腕の肩の位置を” 腕、そしてラケットが届く範囲に移動させている」でしょう。

|  |

「テニスは足ニスだ」と言われる位で『フットワーク』の話に包括されてしまいがち。ボールを打つ際の『ラケットを持つ腕の肩の位置』に対する認識はあまり強くないでしょう。

でも、同じフォアハンド側でも身体の向き (横向きに近いか、正面向きに近いか) で肩の位置は変わり、腕やラケットが届く範囲が違ってくるのが分かります。

※ここでも大事なのは、ありがちな「身体がどちらを向いているか」という指摘より「ラケットを持つ腕の肩の位置がどこにあるか」だと思います。一括りに「横向きだ」と言われても人によって認識は違いますよね。

ボレーを打つ際は「準備時間が短い」事が多いですが、先に述べた相手を観察しての『予測』を駆使して飛んでくるボールの軌道とラケットでボールを捉えようという凡その位置に対して、ラケットを持つ腕の肩の位置がどこにあり、ボールを捉える一連の動きの中でどう接近させていけば良いかを意識出来ている事は結構大事だと思うのです。

まとめ

レッスンで教わる『ボールの打ち方 (ボレーの打ち方)』に捉われず、ボレー (ボレーを用いるようなノーバウンド返球) をする事を考えてみて、

まず、

- ボールが通過する空間にラケットがなければ返球できない

- ボールとラケットの接触は『点』ではない

- 飛ばしたい方向にラケットが向いていないと返球できない

といった点を挙げてみました。

某漫画作品で「全てのボールに追いつき、それをコントロールできれば理論的には負けない」という言葉がありましたが『1. 速度と重量を持って飛んでくるボールが持つエネルギーを反発させて飛ばす』事を主たるエネルギー源とするなら、この言葉にあるような要素が強まるという感じですね。

| 軌道上、逆側からボールに向かう (再現性が高くなる) | 通過に合わせて差し込む (再現性が低くなる) |

|  |

| ボールが持つエネルギーを反発させる。 インパクト面が向いた方向にボールは飛んでいく。 |

|

また、数字を見てもインパクトの瞬間を認識して何かの操作を加える (「打点で何かする」「打点から何かする」) という認識が妥当ではないので、ボールが飛んでくる軌道上に『余裕を持って』予めラケット面を位置させることが重要。

これに関連して「相手の打ったボールを見てから判断する」という認識も同様に妥当ではないので「ボールを打つ技術を磨く」以前に『予測』を用いて心理的余裕、心理的・身体的準備が行えるようにする必要があると考えます。

- 現代テニスは「飛んでくるボールを見てから準備する」では成立しない

- ボールを打とうとしている相手を観察し『予測』する習慣付け

そして、物体であるボールには慣性の法則が働き、飛んでくるボールは慣性による直進性を持つ。同時に我々がボールの位置変化を認識するほぼ唯一の手段は両目による視覚情報。

どうせインパクトの瞬間のボールを凝視しても何の操作もできないのだから「インパクトのコンマ数秒前までのボールの位置変化 (速度、落下) を目で確認し、予定するインパクト前後の位置に予め、飛ばしたい方向にラケット面 (インパクト面) が向くようにラケット面をセットする」と考えたい。

その際「ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する」ので相手を観察し予測した情報、実際に飛んでくるボールの位置変化を参考にボールを捉える、インパクト前後の位置にラケットを持つ腕の肩の位置が来るように左右の足を使って身体の位置を調整していく。

|  |  |

- ボールをよく見ろという話

- ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する

当然、「ギリギリにラケット面を差し込む」のではなく、踏み込みや体重移動の幅を「軌道上、逆側からボールに向かう」ようにラケットを進められる、インパクトの反動を推し支えらえる身体や足の位置関係を踏まえたボールとの距離感、余裕を持って身体の前のスペースを確保しておきたい。

身体は下がるより前に進む方が動作しやすい。予測に基づく身体の位置調整をサボって「自分に向かってボールが飛んでくるのを動かず待つ。結果、窮屈な打ち方、無理やり返球する事になる」ようにはしたくない。

といった点を挙げてみました。

「ボールが飛んでくる位置に余裕を持ってラケット面を位置させる」なんて当たり前に感じるかもしれませんが「ボレーはこうやって打つもの。こういう手順で打つもの」という認識からのアプローチではうまく行動できないかもしれません。

「ボレーは (ラケット面に) 当てるだけ」等と言われますが実際にやるのは難しかったりしますよね。

打つボール速度、打ち合うテンポの速い現代テニスでは「相手が打ったボールを見てから判断する」のでは満足にプレーできない。準備時間の取れない中で使う、毎回、速度は位置変化が違う中で使う事が多いボレーでは尚更です。

また、テニスは相手ありきのスポーツであり、自分がボールを打ったら終わりではない。「ボールを打とうとしている相手、次にボールに触る可能性のある相手を観察し、次にどこにどういうボールを打ってきそうか、相手がボールを打つ前に予測し、判断し、心理的・身体的に準備をしておく」事をポイントが始まり終わるまで続けられる習慣付けが重要、テニスでの前提になるでしょう。

それは「ボールを打つ技術が高い」よりもよほど自身のテニスレベルに関係する。予測前提でプレーする格下が余裕で勝利なんて事も当たり前に起きると思います。

(知らない、周りがやっていないからやらないで良いの? そんなに「上達したい」と言っているのに? という感じでしょうか)