先日公開したブログ記事の後編です。

前編はこちら

※私は専門家でもコーチでもありません。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。間違いもあるでしょう。まずは普段からテニスを見ているコーチに相談される方が絶対に良いです。なにかしら試される場合でも怪我等なさらないようご注意ください。

まず、インパクトの話から

今回の話は「打点の位置から “腕の動き” で振っていく」のではなく「両足や下半身の力、”体重移動” を使い “インパクトまで” の加速のエネルギーをボールに伝えて飛ばす」。それをボールを打つ際の “根幹” として身につけようという事でした。

|  |

その上で、これに『肩から先の腕の動き』を組み合わせて行けば良いと思います。腰高の状態、重心の高い直立に近い状態から、いきなり腕を振り上げようとするより良い結果を得やすくなるでしょう。

そのためにはまずボールとラケットが接触する『インパクト』について再確認しておく必要があると考えます。それまで「打点でボールを押す」「打点から振っていく」等と思っていた部分を変えていく訳ですからね。

理屈の面からも「インパクトで何かする」のは無理

0.003~0.005秒を言われるラケットとボールが当たるインパクト。

速い人で0.2~0.3秒と言われる我々の反応速度。

これらを考えても「インパクトの瞬間を認識し、それに操作を加える事は無理」ですし、空中に固定されたボールにラケットを押し付けるのではないので「打点の位置で押す、打点から押すのも “現実的な意味で” 不可能」です。

(これらは「実際の事象」と「感覚を伝えるためのイメージ的な表現」を一緒くたにした例。でも、聞く側は実際に「打点でボールを押そう」としてしまう)

また、リズムゲームでボタンを押すように「インパクトの瞬間に合わせ、タイミングよくラケットを当てようとする」のも現実的とは言いづらいです。

少しでも予測と違ったら「うまく当たらなかった」という結果になるでしょう。

私は「ボールを打つ度に「うまく当てよう」と手や腕でラケット操作する事自体が妥当ではない」し、実際には、皆「インパクトの瞬間に合わせて何かする」と思いつつも、認識できていないだけで、実際には後で述べる『慣性の法則による直進性』によってボールを打てているのだと考えています。

だから「インパクトは重要じゃない」と言っている訳ではないですよ。

「インパクト後に何かする」のも無理

加えて私は「インパクトの瞬間に何かする」以上に「ボールとラケットが離れてしまった後、例えばフォロースルーで何かしてうまくボールを飛ばそう」とするのは尚更現実的ではない と考えています。

ボールを打ってミスするとフォロースルーの『形』を気にする方が居られますよね。

その気持ちは分かりますが、この様子を見ると、自分でも「インパクトの瞬間を把握できない」という自覚の裏返しとして、確認しやすいフォロースルーに目が行ってしまうのかなと思っています。「打点で」と言いつつ、自分がどうやってボールを捉えているのかよく分かっていない感じでしょうか。

「そんな事言ってもフォロースルーは大事だ!」と言う方も多いでしょうが『準備、スイング開始。そしてインパクトまでに行った事』が “結果” としてボールの飛び、ボールの質にそのまま反映される。『インパクト後』の状態はボールに当たる前におおよそ決まってしまっている と思うのです。フォロースルーをマネればうまく打てるとは思いません。

|  |

※このようなフォロースルーを取るためには身体をうまく使わないといけない。柔軟性、使い方、力の入れ方、タイミング等。マネする事で「身体の使い方」は身につくかもしれません。

実際の所、フォロースルーは毎回違っているだろうし、状況やボールも都度違う中で「毎回、同じフォロースルーをしよう」と考えるのは妥当とは言いづらいです。

うまく打つために「同じ打ち方をしよう」と思っているのに、その辺りが意識できていない点は逆にマイナスかもしれません。

“点” ではなく “面” で捉えているという認識

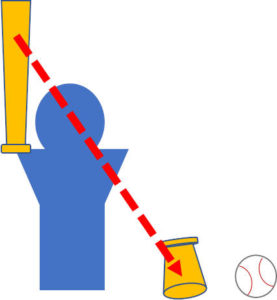

野球のバッティングで「 “点” ではなく “面” で打つ」という話を聞いた事があるでしょうか?

昔は誰もが「バットはインパクトまで最短距離で出す、ボールを上から叩く」のが正解と言っていましたが、(技術的な流行もあり) 現在はこの説は否定される事が増えました。

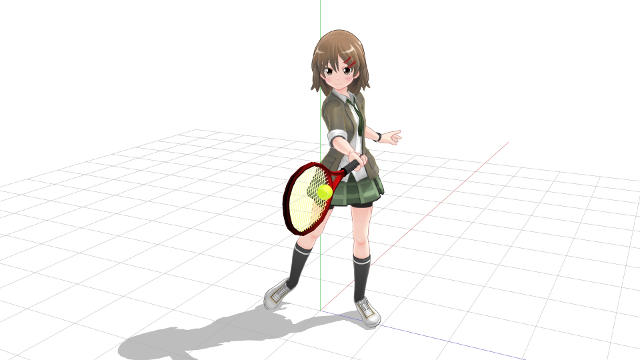

我々はラケットを持つ腕を差し伸ばした “空中の一点” を『打点』として教わります。

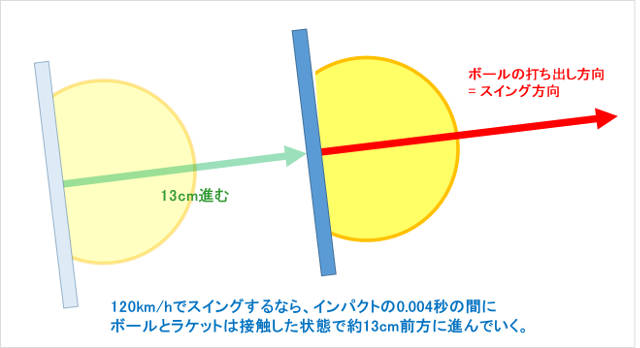

しかし、仮にインパクト時間を0.004秒、インパクト前後のラケット速度を時速120kmとすれば「0.004秒の間にラケットは “13cmほど” 進んでいく」計算になります。

「ボールはラケットに接触して潰れ、それが復元しつつ飛んでいくまで、ラケットと13cmほど接触状態のまま前進している」という事です。

スーパースロー映像を見ても「ボールは空中の一点から “唐突に” 飛び出していく訳ではない」のが分かります。

Racquet hits the ball 6000fps Super slow motion

このため「空中の一点でボールを打つ」と考えるより「スイング中の13cm+α の幅の中で我々はボールを捉え、飛ばしている」と考えると実際に起きている事象に合っていると考えます。

また、前述したように「現実的に、我々はインパクトの瞬間を認識し、これに操作を加える事は出来ない」です。

「ボールを打つ」という言葉が表す「打点でどうこう」「打点からどうこう」といった意識よりも「スイング中にインパクトがあるだけ。ボールを打とうが、素振りをしようが、スイング自体は基本的に変わらない」といった意識。

そして次に述べる「加速したラケットが勝手に前進していく」事象を我々はうまく利用すべきではないかと考えるのです。

ラケットは “勝手” に前進してボールを飛ばしてくれる。我々の意識がその効果を消してしまう

物体には慣性の法則が働く

物体であるラケットには『慣性の法則』が働きます。

電車の急発進、急停止でおなじみの「停止した物体はその場に留まり続けようとし、進む物体はその直進運動をし続けようとする」というものですね。

慣性の力により、グリップ側から手に引かれ加速を始めたラケットは慣性の法則でその場に留まろうとする事でヘッド側が遅れる “ラグ”、”ラケットダウン” と呼ばれる状態から前進を始めるし、

|  |

加速したラケットは、初期加速のエネルギー供給が終わった手や腕、身体を追い越し、慣性の法則による “直進性” で、追い越して後も前進して行こうすると思います。

加速したラケットは直進性を持ち、勝手に前進していく

十分加速させたラケットは慣性の法則によりその直進運動をし続けようとします。 “勝手に” 前進して行くのです。

仮に「手に持ったラケットがジェットエンジン並みの加速で急激に進んでいく」と考えれば、ラケットには慣性の力も働き “まっすぐ” 突き進んで行く中、「我々は手を引っ張られるだけで何もできない」だろうと想像できますよね。

我々が「ラケットを振って (何かしら操作して) ボールを打とう、飛ばそう」とする意識と行動が “安定的に” 直進しようとするラケットの速度や軌道を損なうのです。必要な準備をし、両足や下半身の力もうまく使ってラケットを加速させたら、その後はラケットに働く慣性の力、その直進性を活かすようにラケットの動きをフォローしていきたいのです。

よくあるのは「横向きの準備をしても身体を正面向きに戻した所から、或いは最初からほぼ正面向きのまま、腕の動きでラケットを振って飛ばそうとする」打ち方です。

ラケット・ストリングス (ガット) が化学素材性になった関係でこういう打ち方でもテニスが出来てしまいます。道具の効果を活かすのは良いですが、これだと大きなエネルギーが発生できないし、慣性の力で勝手に進むラケットを利用するのと違い、シンプルに「打つ」と考えるだけで安定して飛ばせるテニスにはなっていかないでしょう。(上達の壁ですが必要を感じなければずっとそのままです)

ボールが “まっすぐ” 飛び、きれいなトップスピンがかかる理屈

ストリングスの “縦糸” がボールにかかり、回転がかかる

ボールと接触し、エネルギーを伝える、物理的影響を与えられるのはラケットに張られたストリングス (ガット) だけ。だから、(異論はあるでしょうが) 両者が接触していないインパクト後にいくらラケットを動かしても影響は与えられないです。

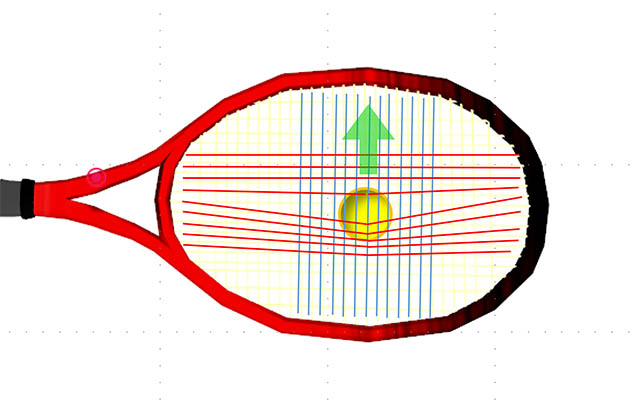

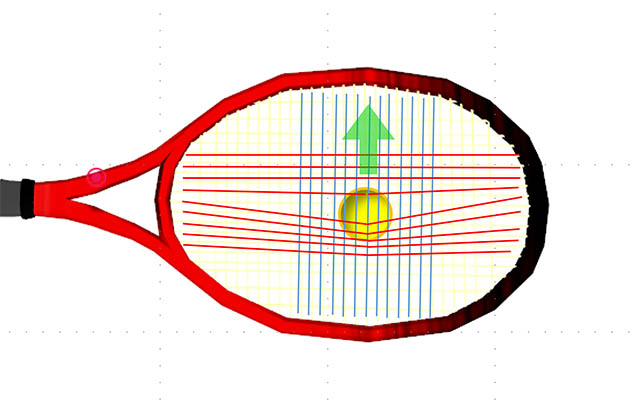

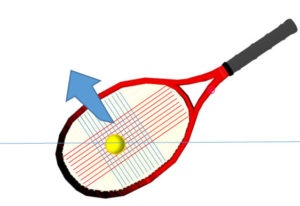

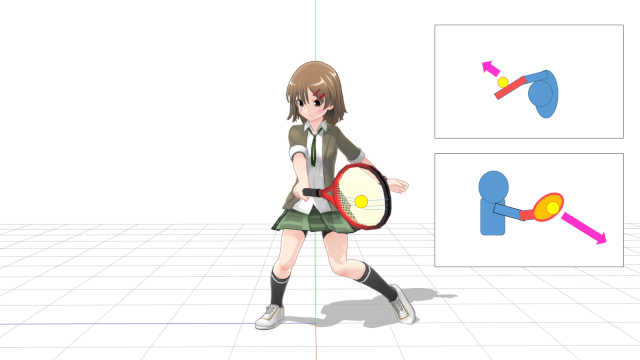

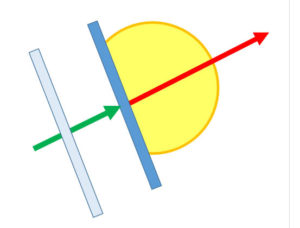

ボールに順回転、トップスピンがかかる際、ボールとラケットは下図のように関係していると考えます。ボールに押される圧力でストリングスの縦糸がズレ、ボールの下側に偏ってストリングスがかかる状態ですね。

これは野球でボールを投げる際、ボールを握る手の人差し指と中指の間を空けない方がより回転がかかり、ボールの速度が落ちない、速いボールが投げられるという理屈に通じるものだと思います。ボールの一方に力がかかる点が多くある事でエネルギーの伝わり方に偏りが生じ、回転がかかりやすくなるという事です。

※世間一般的な認識になっている「ズレたストリングスが” 戻る” 際にスピンがかかる」という話がありますが、個人的には「ボールが離れて負荷がなくなるまでストリングスはズレっぱなし。負荷がなくなるからズレが戻る」と言う方がしっくりきます。もちろん何が正解かは分かりません。

きれいな縦回転でまっすぐ飛ばすにはインパクト前後の “横糸” と “ラケット軌道” の向きが大事

基本のストロークとして「狙った位置にきちんと打っていく」という事を考えれば、まずは打つイメージとボールの飛びが一致しやすい『まっすぐ飛ぶ、自然な縦回転のボール』を考えるのが望ましいでしょう。これから片手打ちバックハンドのスタートラインに立とうという時、最初から『曲がる軌道』ありきでは考える要素が複雑になります。

先程の図で言えば、ストリングの “横糸” が地面と垂直 (縦糸は地面と水平)。インパクト前後にラケット面が “縦糸” と同じ垂直方向に進んでいく状態です。その際、縦糸は自然と地面と水平方向になり、スイング軌道もあり地面と垂直方向の自然な順回転がかかります。

|  |

プロを見ると、基本となる打ち方はラケット面の角度、縦糸と横糸の角度はこの規則に沿ったものになっており、同時に『慣性の法則によるラケットの直進性』を利用した打ち方でもあります。

|  |

望む結果に繋がる要素が色々と集約されている訳で、簡単に言えば『理にかなった打ち方』ということですね。我々より “上手い” プロがやっていない事、(その多くは無自覚であっても) 基本のストロークですら再現性が低い捉え方をしている意味は薄いでしょう。

プロと我々の違いは技術や身体能力だけの差ではないという事ですね。

ヘッドが下がった、上がったインパクトだと “まっすぐ” 飛ばしづらい

昔は「トップスピンをかけるためにテイクバックでラケットヘッドを (意図的に) 下げろ」とよく言われました。(ただし、当時は、道具が科学素材になりトップスピンありきのストロークが普及し始めた頃。速度やボールの質より「回転をかける」のが教える側、教わる側、双方の目的になっていた感じ)

「ボールが飛び回転がかかるのを物理的な事象」であり、ボールの質を決めるのは

- ボールに伝わる『エネルギー量』

- ボールへの『エネルギーの伝わり方・伝わる方向』

の2つです。

ボールに加えられるエネルギー量は回転と速度へ『反比例的に』割り振られます。(回転を増やせば速度は落ちる) 昔ほど「ラケットヘッドを下げろ」と強調されなくなったのは「回転をかけて打つのは当たり前。回転をかけるばかりではダメ」という認識が広まってきたためかもしれません。

さて、この「ラケットヘッドを下げろ」に影響されているか、或いは、スイング中に握りを緩めてしまう等の理由からインパクト前後にラケットヘッド側が下がってしまう事があります。

ヘッド側が下がる、上がる、グリップ側が上がる、下がる等し、同時にスイング方向が “垂直方向” でもなくなれば、「まっすぐ飛ばす、縦方向のきれいなトップスピン回転がかける」のが難しくなるでしょう。導入時にわざわざ難しくなる打ち方をする必要はないです。

回転は斜めにかかってしまう | 横糸とラケット軌道が垂直方向  |

また、こうなる場合は「自分がどういうインパクトの状態か認識できていない」「うまく飛ばせない理由が分からない」「分からないから直せない」という流れかもしれません。

身体の構造から来るバックハンド特有の「飛ばす」難しさ

手に持ったラケットでボールを打つ以上、身体の構造から来る『ボールを捉える範囲 (敢えて打点とは言いません)』には制限が生まれます。

バックハンドは大雑把に打てない

利き腕肩の位置を後ろから前に移動させられる、腕の各関節も身体の中心に向かって曲がりやすく出来ているのを利用しやすいフォアハンドストロークはある程度『大雑把な』準備、位置合わせでも打てます。

逆に利き腕肩の位置が準備段階からインパクト前後まで身体の前側に合って変わらないバックハンドストロークは『厳密にタイミング、距離感をあわせて丁寧に』打たないと即ミスに繋がるシビアさがあります。

この違いが多くの方が持つ「バックハンドが苦手」「バックハンドで打ちたくない」という印象に繋がるのでしょう。

ボールが「近い」「遠い」

片手打ちバックハンドは利き腕だけで打つため、肩の位置、肩支点の腕の動きによる制約を受けます。

単純に、利き腕肩よりも後方で捉えてしまうとボールは左の方へ曲がりながら反れていってしまうような飛び方になりそうです。

こういう状況を「振り遅れ」と言ったりしますが「振り遅れる」と「身体・利き腕の位置に対し、ボールが近い、後ろで打つ」は指す状況が違うでしょう。「早く振り始めて入れば起こらない」訳でもないです。

また、ストロークの練習を始めた頃はタイミングのとりやすさから「ボールが飛んでくるのを待って打つ」事が多いのでボールを打つ位置が身体に近くなる事が増えます。そして片手打ちバックハンドは身体の構造上「利き腕肩の位置より後ろでは満足に打てない」です。それも「片手打ちバックハンドはとにかく打点を前に取るんだ」という話に繋がるのだと考えます。

※「利き腕肩を後方に下げた状態でも打てる」フォアハンド側に対し、バックハンド側は「利き腕肩よりも後方で打つ」という事が困難です。

逆に、適切な範囲を超えた先で捉えてしまうと、ボールは右の方へ曲がりながら (引っかかって) すぐ落下するような飛び方もなりそうです。

導入時は「ボールを捉える位置が手前になる、近くなる」事が多いでしょうが、腕だけで強く速く振ろうとすればボールを捉える範囲が不安定になりこういう「ひっかける」ような当たり方も出るでしょう。(意図的に引っ掛けるようにショートクロスを狙う場合もあるが導入時には余計な情報)

ラケットが “前進している間” に捉えたいという事

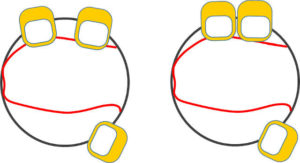

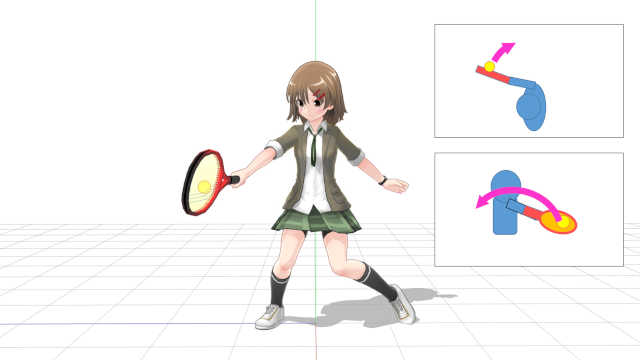

ボールとラケットが接触する段階を示す下の2つの図。どうやって実現するかは別にして安定して同じようなボールの飛びを得られそうなのは断然『下右図』の方でしょう。

|  |

ラケットの握り方によりラケットと前腕 (肘から手首まで) との角度に違いが生まれます。

ラケットと前腕が一直線に近くなるコンチネンタルグリップでフラットからスピン系の水平方向にエネルギーを加えるスイングをすると飛ばしたい方向にラケット面が向く範囲は “点” に近くなります。手首を背屈・掌屈する事でラケット面の向きを調整できますが再現性が低くなるしスイング速度も低下しそうです。

コンチネンタルグリップの場合

打てない訳ではないですが「ゆっくり振らないとまともに打てない」でしょう。

一方、ボールを捉える位置を利き腕肩よりも前、ネット側、相手側に取れるコンチネンタルよりも「厚い」グリップを用いる事でボールを捉える範囲が “点” から “面” に近くなっていくのが分かります。ボールを捉える位置までラケットを前進させていくだけのスペースが生まれる、距離が確保できるからです。

イースタンからセミウエスタン位のグリップの場合

片手打ちバックハンドの導入を考えた場合「敢えてコンチネンタルグリップを用いる理由がない」よねと思います。

※「厚いグリップで打つ方がボールに威力が出る」といった話はここでは気にしないでください。根拠も何もない話は理解を深める邪魔になります。

因みに厚いグリップは用いない

今回考える片手打ちバックハンドの導入では、グリップは「イースタンからセミウエスタン位が適当だ」だろうと考えます。

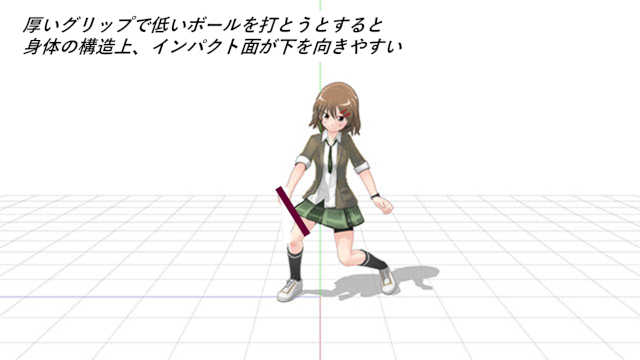

グリップの特性として「厚いグリップは打点が前後に遠くなり、高い打点に自然とラケット面が向けやすくなる。薄めのグリップは打点が前後に近くなり、高くない打点に自然とラケット面が向けやすくなる」というものがあります。

|  |

日本人は身体的理由、コート事情、スピンへの憧れ、高い打点への苦手意識等からか「グリップは厚いほど良い」が常識化していますが、厚いグリップで低いボールを打つためには「肩のラインを傾けてヘッド側を下げる」等が必要だったりします。

極めて厚いグリップで打つ方が低いボールを「ひっかけて持ち上げて打とう」として持ち上げずネットみたいなシーンをよく見ます。

今回の片手打ちバックハンドの導入は「打点の位置から腕を振ってボールを飛ばす」のではなく「両足や下半身の力、”体重移動” を使い、インパクトのまでの加速のエネルギーをボールに伝えて飛ばす」と事を根幹にしたいです。

ライジングやハーフバウンドのようなボールも含めて地面から遠くない高さにも対応しやすい、まずは『厚くない』グリップを用いる方が良いだろうという事です。

身体の構造上、厚いグリップで低いボールを打とうとするとインパクト面が下を向きやすい。毎回、腕を捻る、身体を傾ける等してインパクト面の向きを変える意味も薄いです。

因みに「片手打ちバックハンドは高い打点が苦手」に大きな意味はない

「片手打ちバックハンドは高い打点が弱点だ」という話で「片手打ちバックハンドで高い打点をどう打てば良いのか?」と気にする方も多いと思います。

先日、スターテニスアカデミーさんのYouTubeチャンネルで鈴木貴男選手が「片手バックで肩より高い打点を強く打てる人なんて世界に3人位しかいない」と言われていました。(ティーム選手とかですかねぇ)

テニスのルール上、相手が打ったボールは自コートの規定のラインが示す範囲内に「1度バウンドする」ので、原則「全てのボールにおいて毎回、胸や 腰よりも低い位置で” 打てる機会がある」と考えます。(身体に触れる、アウトするボールに手を出す等以外)

両手打ちバックハンドだから肩よりも高いボールが打てる訳ではないし、フォアハンドストロークでも肩よりも高い位置をバンバン打てる訳ではないです。「別に肩よりも高い位置で打たなくても良いのに何でその心配ばかりするの? もっと考えるべき事があるよね?」という感じなのです。

「ボールを打つ」という事を少し整理

「ボールを打つ」という事を少し整理しておきましょう。

加速とエネルギーを加えるタイミング

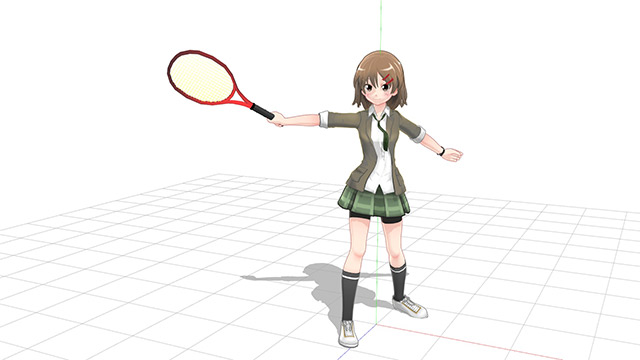

前編においてラケット面でボールを上に突くコーディネーショントレーニンの例を上げました。

うまく打ち続けるのに必要な要素はシンプルに、

- 『落下してくるボールに対する “ラケット面の向き” の調整』

- 『ボールとラケットが触れる瞬間に適度に力を込める “タイミング” の取り方』

- 『肩よりも上、腰よりも下ではうまく打てないといった力の発生に関する “身体の制限” の理解』

等です。

インパクト前後の “ラケット面の向き”、ボールとの接触・衝撃に対して力を込める”タイミング”、身体の仕組みから “どこでどう” 打てばよいのかという理解・認識は『物理的現象』としてのボールの飛び、回転を生む要素として多くのショットで “共通” ですから、下図のような状況でも同じ理屈が働きます。

片手打ちバックハンドに近い状況 (ハーフボレー) を選んでみましたが、やりたい事 (エネルギーを加える量と方向、加えるタイミング、身体をどう使うか考える) のイメージが伝わればと思います。

相手ボールのエネルギーをうまく使う

「相手ボールの勢いをうまく使って打つ」といった表現がありますが、我々は潜在的に持つ「自らラケットを “振って” ボールを飛ばす」という意識に縛られがちです。

この「相手ボールの~」という話も「ラケットを振ってボールを飛ばす」意識ありきで、より良いテニスをするための『コツ・おまけ』のような捉え方をしてしまいます。

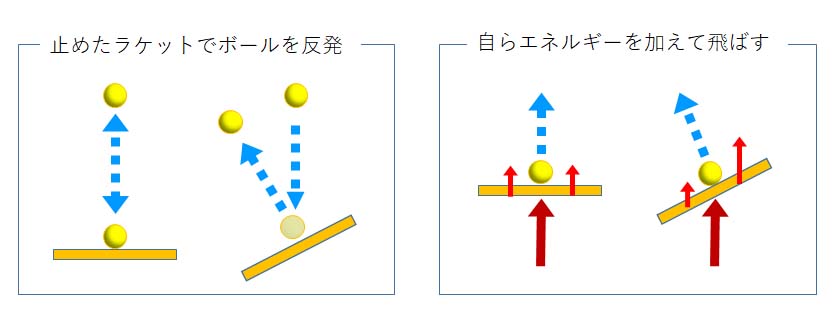

状況やショット毎に2つのエネルギー源を使い分けているという認識

ボールが飛び回転がかかる際に利用されるエネルギーは、大まかには

- 1. 飛んでくるボールが持つエネルギーを反発させる

- 2. 自ら加速させたラケットの持つエネルギーをボールに伝える

の “2つ” があると考えており、それぞれのエネルギー量は『1/2 x 物体重量 x 物体速度 ^2 (2乗)』で表せます。

我々はショットによって両者をバランスよく使い分ける必要があります。

「ボレーではラケットを振るな」は、準備時間がない、相手ボールの速度が落ちていない、飛ばす距離も長くない状況だから自らスイングしてラケットにエネルギーを持たせて飛ばすよりボールのエネルギーを利用する事に専念した方が目的に合うからでしょう。

ボールが持つエネルギーの存在を意識できず、常に「ラケットを振って飛ばそう」とする

我々は「ラケットを振ってボールを飛ばす」という潜在的な意識を持っているし、手出しや球出しのように『前進力が弱い緩いボール』だと「ラケットを強く振る = 強いボールが打てる」というイメージが強くなりやすいです。

|  |

でも、前述したようにストロークでは「自ら加速させたラケットのエネルギーをボールに伝える」「相手ボールのエネルギーをうまく使う」の両方を認識し、使い分ける必要があります。

今回考える片手打ちバックハンドの導入ではそれは変わりません。

先程のハーフボレーも『相手の打ったボールが持つエネルギーありき』で飛ばす条件を整えている打ち方になりますね。

片手打ちバックハンドは「自分から打ちに行く」状況に強みがある

利き腕肩の前への移動 + 腕が身体の中心に向かって曲がる、捻れやすい特性等からフォアハンドストロークは調整が効きやすいので、テニスに慣れていない方でも『一発強打』みたいなボールが打てます。

一方、バックハンドは、利き腕肩の位置が準備からインパクトまで身体の前側にあり変わらない、腕も身体の外側に向けてはそれほど柔軟に動かない制限がありきでボールを打つ事になります。

片手打ちバックハンドは自分からエネルギーを伝えて打っていきたい

片手打ちバックハンドはスイング幅を取れ、ラケット速度を上げやすい。ボール速度も片手打ちバックハンドの方が出しやすいのです。(ただし、スイング幅が長いという事はタイミングも難しいし、スイングがブレやすくもなる) 結果、相手ボールのエネルギーを利用する以上に「自分から打ちに行く」のに向いていると考えます。浅くなった甘いボールをベースラインから中に入り「パチン」と叩く、決めに行くようなシーンを試合でも見るでしょう。

因みに両手打ちバックハンドは相手ボールのエネルギーをうまく利用したい

両手打ちバックハンド、片手打ちバックハンドの特性から考えると、まず、両手打ちバックハンドは「相手ボールのエネルギーを利用して、コンパクトなスイングできっちり捉える、カウンター気味な打ち方にするのに向いている」と考えます。両手で握る分、片手打ちほどスイング幅が取れないからです。両手バックの選手がカウンター気味にパッシングショットを打つのを良く見るでしょう。

|  |

これらは「どちらが良い」ではなく、両手、片手の特性による違いを理解しておく必要があるだけです。例えば、両手打ちなのにバランスが崩れる位に大きくラケットを動かして打とうとしたり、片手打ちなのに「インパクトで当てるだけ」な打ち方をしているのはそれぞれの特性を活かしきれていないのかもしれません。(でも、両手打ちだから「当てるだけ」の打ち方でOKという訳ではない。『基本のストローク』はどちらも大差ないはず。)

どういう『飛ばし方』を考えればよいのか?

ここまで確認してきた事を『ボールの飛ばし方』に落とし込んでいきましょう。

※『ボールの打ち方』としていないのは専門家でもコーチでもない私が打ち方を説明するのはおこがましいからです。ボールにエネルギーを伝える方法を確認できれば自分で色々工夫できるでしょう。個人的に「自分のテニスを上達させるのは結局自分自身。コーチや周りの人達ではない」と思っています。

レッスンでよく見る片手打ちバックハンドの打ち方

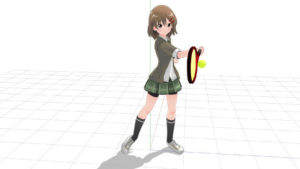

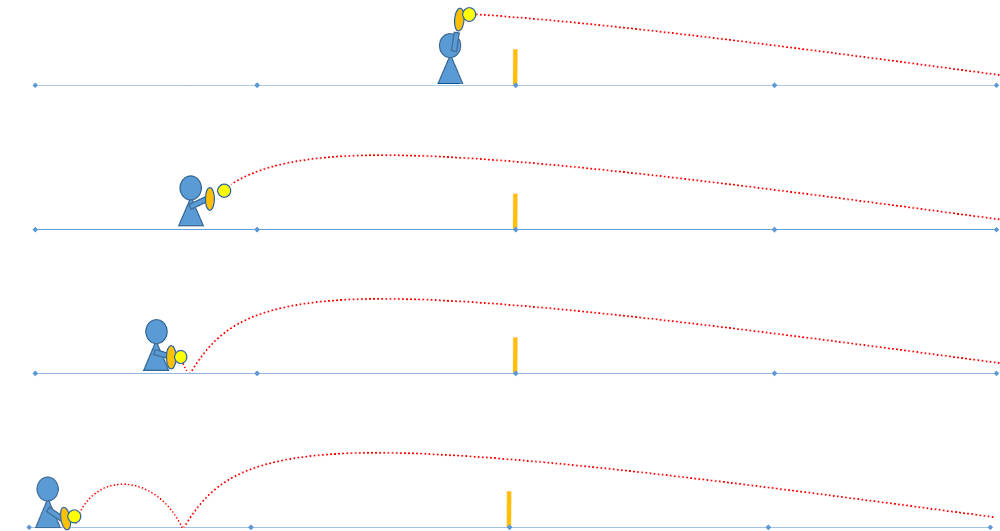

テニススクールのレッスンでよく見かけるのがこういう感じの打ち方です。

しっかり打てそうだし、一見、良さそうに見えるかもしれませんが、“その場” で横向きになり、ボールが飛んで来るのを待ち、ボールのバウンドに合わせて打点の位置までラケット面を “接近” させて行き、打点の位置から “腕” でラケットを振り上げるような打ち方。

特に気になるのが、横向きの準備からスイング終了まで「身体の中心線・軸が “両足” の中央にある状態のまま」という部分です。

踏み込み足の重要性

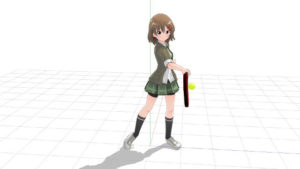

プロの片手打ちバックハンドを見ていると打つ際に “踏み込み足” (下例では右足) で『グッ』と地面を強く踏みしめている点に目が行きます。

|  |

少し左足が浮く位、右足でしっかり地面を踏んでいますよね。

これには複数の意図、効果、意味があると思っています。

- ボールを打つタイミング、動作を始めるタイミング、接近してくるボールとの距離感を計る。

- 地面を踏んで得た『反力』を加速動作に繋げる。(ジャンプするために地面を瞬間的に強く踏み、蹴る事で腕を振ったり、腰を上げたりする動作に繋げるのと同じ)

- ラケットを加速させる動作の反動、ボールを打つ際の衝撃に対して身体のバランスを保持する。

- 身体の軸を踏み込み足側に寄せる事で『体重移動』を起こし、同時に力を発生させる基盤位置、いわゆる『壁』を作る

先程のように「横向きの “両足に均等に” 力がかかった状態で、腕の動きでラケットを振る、ボールを飛ばそうとする」打ち方との違いは明らかです。

体重移動だけでボールを飛ばせるという理解

前回の前編で「いわゆる『体重移動』は体軸の横移動だけではなく色んな要素がある。そしてそれらは手に持つ物体を加速させるという目的のために利用される」といった話を書きました。

1. 踏み込んだ足に『体軸』を寄せていく  | 2. 両足で地面を踏んで得た 『反力』を使い、 利き腕肩の前進させる  |

3. 上半身のひねり戻し  |

ボーリングでボールを投げる際、ボールに前進する、転がっていくエネルギーを当たるのは腕の振りではなく助走やいわゆる体重移動です。レーン間際に立ち、腕を振って投げようとするお子さんや女性のボールを見れば違いは明らかです。

積極的にスイングをしないボレーでも見られますが、片手打ちバックハンドでも助走や踏み込みによる『体重移動』だけでボールは飛ばせます。こういう事です。

|  |

これは『うまく打つコツ』や『上達のヒント』等ではなく “基本” そのもの。「体重移動を使って打つのは応用だ」という人は多分、いないですよね。

「腕でラケットを振ってボールを飛ばす」という潜在的な意識に縛られやすい我々は「足や下半身を使った体重移動でボールを飛ばす」感覚をまず身につける、ボールを打つ際の根幹として利用できるようにすべきだと考えます。

難しいことではなく誰でもできます。「出来ない」「使えていない」のは単に “理解” の問題でしょう。他ショットなら大きな問題にならなくても、片手打ちバックハンドの導入、ボールを打つというスタートラインに立つためには重要な要素だと個人的には考えています。

こういう確認はどうだろう

私は他スポーツの情報をテニスに関連付けて考えたりしています。

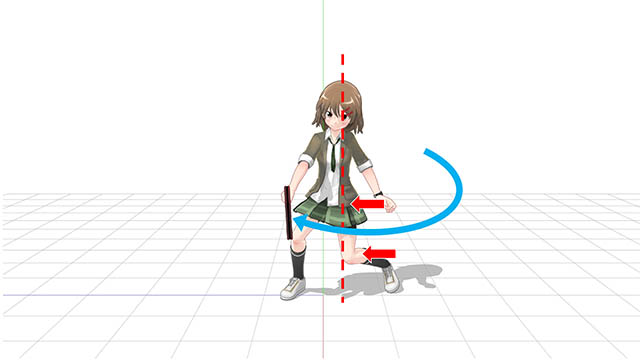

野球のバッティングにおいて、いわゆる『体重移動』、そして接近するボールとの距離感、振り始め及び打つタイミングを計るひとつの方法として「片足を上げる」打ち方があります。例としては王貞治さんの一本足打法、イチロー選手の振り子打法等ですね。

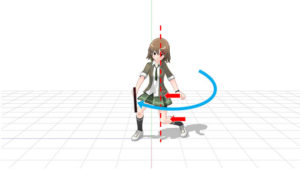

片手打ちバックハンドのスイング風に言えばこんな感じ。

野球と違い、自分が居る位置に必ずボールが飛んでくる訳ではないテニスでは「片足を上げた状態からボールを打ちに行く」のは現実的ではないですが『体重移動』や「腕を振る段階より前に両足や下半身の力を使って身体、そして手に持つラケットを実質的に前進させ、速度、エネルギーを与える」感覚を確認する一つの手段かなと思っています。

素振りなら問題ないでしょう。

意識しておきた点としては、身体の前進させるエネルギーを使って、ボールを捉えるであろう辺り (※) に “うまく腕が出てくる” ように振り始めとタイミングを合わせる事でしょうか。

※前述したようにボールとラケットは13cmほど、接触状態で前進する。だからインパクト前、インパクト後の一定範囲 (13cm + α) はボールを飛ばしたい方向、角度にインパクト面が「向き続け前進していく」状態を作る、”点” ではなく “面” でボールを捉えると考える方が実際の事象に合っていると思います。

「打点の位置でボールを捉える」「打点の位置から腕を振ってボールを飛ばす」意識が強いと横向き姿勢が緩み、肘から腕を引き出す、ボールに寄せていく動きが見られたりします。(まぁ、手や腕の動きだけになるので安定して打てない、飛ばない訳ですが)

加速させたラケットはボールを捉えようが、ボールを打たない素振りだろうがボールを捉える辺りを越した後も慣性の法則でその直進運動をし続けようとする。ボールを飛ばすためにエネルギーを加えたいのは “前” 方向であり、“上” では加える方向がズレてしまう。

※ボールに加えるエネルギー量と加わる方向性がボールの “質”を決める

スピンをかけためには “前” へラケットを進めつつ、ストリングスがボールの下側にひっかかる捉え方、当たり方を考えるべきで (状況によってそういう打ち方を使う事はあっても) ラケットの直進性、前進力を損なう「腕を上げる」ような動きを基本の打ち方では用いたくないですね。

フェデラー選手を見るとラケットが勝手に前進していく動きに合わせて、肘を伸ばしながら前腕を捻るで「ボールを飛ばしい方向へインパクトを維持しつつ、ストリングスの縦糸がボールの下側にひっかかり持ち上がる」捉え方を実現しています。(ラケットの状態だけで言えばフォアハンドのワイパースイングと同じ効果です)

|  |

※慣性の法則による直進性でラケットが “勝手に” 前進していく動きを利用してるだけで「腕を捻って回転をかける」という意図的な動作にならないようにしたいです。(サーブを打つ際に意図的にプロネーションを起こそうとするのと同じでラケットの動き、安定性を損なうもの)

まとめ

YouTubeにチャンネルを持つテニスコーチの方なら「こうやって打ちます」と5分位で説明できる内容を前編、後編合わせて2万字以上費やして説明しようとするもどかしさはあります。

でも、せっかく片手打ちバックハンドに対する認識が変わってきた時期でもあり、片手打ちバックハンドで「自信を持ってボールを打てる」方が増えたら良いなと思っています。

我々レベルでもテニスは昔と変わってきていますが『ボールの打ち方』の説明自体は昔と殆ど変わっていない印象です。両手打ちバックハンドに比べ、ボールを打つというスタートラインに立つまでが大変な片手打ちバックハンド。スタートラインに立てた、なんとかボールを打てるようになった後も「現代的なテニスへの対応にまた苦労する」のでは上達までの道のりが遠のく。「やっぱり片手打ちバックハンドは…」と言わるようなら本当に残念です。

まずは「ベースラインからきっちりネットを越せる、方向性 (まっすぐ飛ばせる)、安定性 (安定的に必要なエネルギー量を必要な方向性で加えられる) を実現できる (打ち方というより)身体の使い方を確認していきたいです。

|  |

インパクトを決定するのはインパクトまでに行った事です。適切な準備を行い、両足や下半身の力を初期加速に使いたい。「ボールを捉えるまでにやっておく事」を考えたいです。

- ボールを捉える13cm + α の幅はスイング中のボールを飛ばしたい方向にラケット、インパクト面が安定的に前進する段階にある。

- だから、素振りだろうと実際にボールを打とうと、原則スイングは変わらない。

- 同時にそういう段階の存在しないスイング、大きくラケット面の向きが変わるインパクト前後の状態では安定してボールを飛ばせない。

|  |

- 初期加速からインパクトまでを意識できない「空中の一点である “打点” で打つ」という意識を強く持ちすぎない。

- 速度を得たラケットは慣性の法則によりその直進運動をし続けようとする。ボールを捉える13cm +αの幅 (ゾーン?) はスイング中に存在するだけで、直進性によりインパクトを過ぎてもラケットは勝手に前進していく。

- 『インパクト直後』は初期加速からインパクトまでに行った事が反映された結果。

- ラケット面からボールが離れてしまった後に改めて「ラケットを動かして何かしようとする」意味は薄い。

- 両足や下半身を使った初期加速のエネルギーを直後に使える、地面から遠くない、腕が伸びるほど打点が前 (まさに後方からラケット面を押し支える) になる高い打点、打面が前になる “厚いグリップ” を導入時は使わない。

- 厚くないグリップの高くない打点が打ちやすい特徴を活かし、両足や下半身の力でラケットを初期加速させる事による「ハーフバウンド、ライジングで打つ」方法も考える。

この辺りを基本的な身体の使い方、ボールにエネルギーを伝える方法として身につける事ができれば、他ショットも含めたテニス全体への理解も深まると思います。

まずは立つべきスタートラインの先にあるものこそが誰もが思い浮かべる『かっこいい片手打ちバックハンド』の姿なのかなと思っています。

Analysing ATP Tennis Players’ One-Handed Backhands!