※私は専門家でもコーチでもありません。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。間違いもあるでしょう。まずは普段からテニスを見ているコーチに相談される方が絶対に良いです。なにかしら試される場合でも怪我等なさらないようご注意ください。

片手打ちバックハンド冷遇時代の終わり

かつての木製ラケット時代は片手打ちでバックハンドを打つのが普通で両手打ちバックハンドは重い(500g超)のラケットが扱いづらい女性やお子さんが仕方なく使う感じだったと聞きました。

30年ほど前にラケットやストリングス (ガット) は自然素材から科学素材製に変わり、誰でも速度が出せ、遠くまで飛ばせ、回転がかけやすくなりました。打ち合うボール速度は上がり、スピンを常用し、片手打ちよりも導入が楽で「力が入れやすい」と感じる両手打ちバックハンドが圧倒的多数派になり、多くの『まだ上手く打てない段階の方々』を指して「片手打ちバックハンドなんてやる意味がない」「両手打ちバックハンドの方が強い」と鼻で笑われるような時期が続きました。

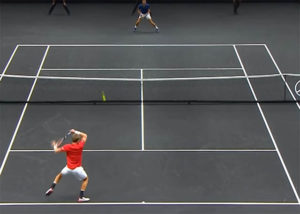

ここ数年で片手打ちバックハンドの男子トップ選手が増えました。フェデラー選手、ワウリンカ選手、ディミトロフ選手、チチパス選手、シャポバロフ選手、そしてティーム選手がUSオープンで優勝。大会上位を占めそうな選手がこれだけ居る中、以前のように「片手打ちバックハンドなんて…」とあからさまに言われる事は無くなったと思います。

でも、片手打ちバックハンドの導入が難しいのは変わらない

でも、表面上の声が収まっただけで「両手打ちバックハンドに比べて片手打ちバックハンドは導入が難しい」という点は改善されていません。

スタートラインに立つのが難しい片手打ちバックハンド

個人的にですが、

- 両手打ちバックハンドは「ボールを打つ」所から始められる

- 片手打ちバックハンドは「ボールを打つ感覚を掴む」という “スタートライン” に立つまでがまず苦労する

と考えています。

テニススクール等の『ゼロ』に近い状態から上達を目指す段階で「打てる」と「打てない」の差は大きいです。成長している実感は続けるモチベーションになり、成長が実感できなければ選択への疑問も湧きます。両手打ちバックハンドなら習い始めたその日からボールを飛ばせ、それ以降を『練習時間』に当てられます。片手打ちバックハンドはボールを打つ感覚を掴めなければいつまでも安定して打てない。中途半端な『なんちゃってスライス』を使ったり「周りも大差ないから大丈夫」とフォアハンド依存のテニスで妥協してしまう、成長を諦めてしまう事も多いです。

「必要だから上達するしかない」は片手打ちも両手打ちも変わらない

テニスのショットにフォアハンドとバックハンドがあるのは「必要だから」ですね。

現代テニスでは「相手が時間を与えてくれない」ので以前は多く見られた『回り込んで逆クロスに打つ』戦術すら使われなくなってきています。(バックハンドの精度、レベルが上がり、回り込むとストレート返球に対応できない。仕掛けた相手に得点機会を与える矛盾)

身体の構造上、良くも悪くも『ごまかし』が効くフォアハンドと違い、打点のズレが即ミスに繋がるバックハンドは基本の部分を上達させるしかないです。

両手だろうが、片手だろうが、フォアハンドと同じ位に自信を持って打てるよう上達するしかないですし、「両手打ちの方が強い」と言っている方が「バック側で打ちたくないからフォアに回り込む」テニスをしているのは笑えない冗談だなと思います。私は片手打ちバックハンドの事しか分かりませんが、早期の上達を目指し、両手打ちバックハンドで「ボールを打つ」所から練習時間に当てるのも全然アリです。

テニスが変わっているのに説明は昔のまま

後述しますが『片手打ちバックハンド導入時の指導』は私が初めてテニスをやった20年以上前と殆ど変わっていないです。(それはどのショットも同様だと思う。特にサーブ)

当時と現代を比べてもテニスの内容は大きく違う (サンプラスさん対フェデラー選手を考えてみて下さい)。スポーツ科学の研究も進んでいる。初心者が教わる『ボールの打ち方』でも20数年分の更新、情報の追加がないのは疑問しかありません。現代テニスを加味しない情報なら「打てるようになった後にも “更に” 苦労する」のが目に見えています。

※ただし、「自分のテニスを上達させるのは結局自分自身、コーチや周りの人達ではない」ので「教え方が悪いから上達しない」と批判するだけ、自分で考え、調べ、工夫しようとしないなら上達は無理。(「誰か素晴らしい指導者が “偶然” 登場して自分をサクッと上達させてくれるはずだ」みたいな話)。

『打ち方』ではなく『理屈』からスタートする

私は専門家やコーチではありませんから「バックハンドはこうやって打つものだ」といった話をするのには向きません。その上で「20数年間、片手打ちバックハンドの習得に苦労してきた経験から言えば、導入はこういう所から始めればよかったのではないか?」と思う事について書きたいと思います。(何が正解かではなく、自分で自分を上達させる、理解を深めるには、色んな考え方、情報が合った方が良いと思います)

私のテニスへの理解は原則『理屈』を前提にしたものです。

- ボールに一定の『エネルギー量』と『加える方向性』があるからボールは飛び、回転がかかる。

- インパクト面が上を向いてるのにボールが下に飛んでいくなんて事は起きない。

- インパクト前後のラケット速度が速いほどラケットの持つエネルギー量は増すが、同時に「うまく当たらない」や道具の違いがエネルギーの伝達ロスを生んでいる。

「インパクト前後のラケット面をこうすればこういうボールが飛ぶ」と理屈を前提する。感覚やイメージでボールを打つのは私には難しいです。

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象でしかない (超自然的な事象は起こせない) ですし、インパクト前後のラケット面の状態が自分の打ったボールの “質” を決める。それならば「自分が望む結果としてのボールの飛びを得るためにそれが発生しやすい条件を整えてやる」のがシンプルで簡単、誰にでも同じ結果を得やすいやり方だと思っています。

イメージや『形』ではなく「何がボールを飛ばすのか?」に着目して片手打ちバックハンドの導入について考える。まずは「ボールを打つ」スタートラインに立ちたいです。

ボール突きは難しいか?

ラケット面でボールを上に突くコーディネーショントレーニングがありますよね。

ラケットに慣れていない方でも2~3分もやればポンポンと突く位はできるようになるでしょう。

必要なのは

- 『落下してくるボールに対するラケット面の向きの調整』

- 『ボールと振れる瞬間に適度に力を込めるタイミングの取り方』

- 『肩よりも上、腰よりも下ではうまく打てないといった力の発生に関する身体の制限』

等です。

初心者の方でも過去の経験などから自分で工夫し習得する事ができます。

でも、いざ、テニスを始めると「ストロークはこういう手順で打つもの」「ボレーはこうやってうたないといけない」といった意識に縛られ、それまでに知り得た経験を活かせない。ボール突きで行えた『簡単さ』が消えてしまいます。

我々は「テニスは特別で難しいもの。きちんとした場所できちんとした人に『正解な打ち方』を教わらないとダメなんだ」といった “先入観” を持っています。

そして悪い事に、この先入観を「自分で調べる、考える、工夫するなんて効率が悪い。テニスで手間かけるとか嫌だ。分かっている人に “コツ” を聞けば簡単に上達するのでは?」という “怠慢さ” に繋げてしまっています。

過去の経験や知識から自分で考えれば分かるような事でも思考停止し、「分かる人に教えてもらおう」とする事で上達の機会から遠ざかっている。聞いた話なのに「分かった」ようになってしまう。昔の上達しない自分がまさにそうでした。

昔、教わった『片手打ちバックハンドの打ち方』はこんな感じ

20数年前に教わった『片手打ちバックハンドの打ち方』から大きく変わっていない気がすると書きましたが、私が最初に教わった打ち方はこんな感じの説明です。

1. ボールに対して横向きになる

2. 打点は “かなり” 前。ラケット面を “後ろ” から支えられる腕と身体の位置関係、ラケット面を通して後ろ側からボールを見る、打点の位置からボールを前に押していく

3. 身体が開かない、回ってしまないように左右でバランスを取り肩甲骨を開くように、横向きを保ちつつフォロースルーする

当時は言われるままにやっていましたが、今、思えば

「ボールが飛んでくるのを待ち、バウンドに合わせて準備し、バウンドの頂点から落下してくるボールに合わせて腕を振り上げてボールを飛ばそうとする」

打ち方な気がしています。

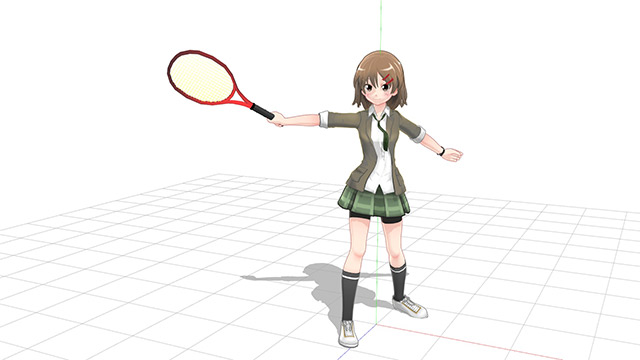

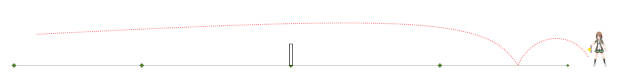

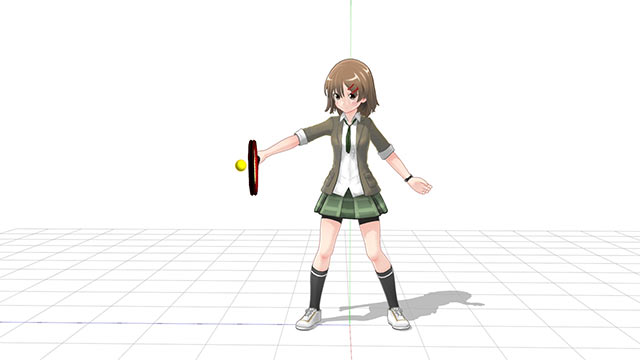

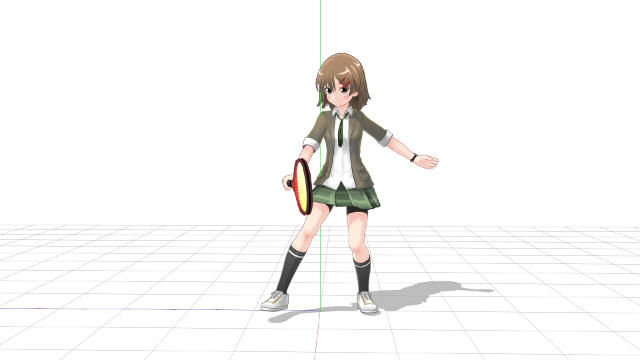

こういう打ち方。

球出しのボールなら打てるかもしれませんがが、ボール速度の上がった、相手の時間を奪う要素が強まった現代においては『少々、のんびりし過ぎなテニス』に感じます。

「腕を振って」飛ばそうとすると身体は開く、それを『矯正』しようとする

先に述べた

- 「打点の位置から前にボールを “押して” いく」

- 「打点から腕を振ってラケットを上に振り上げていく」

といった話を “右腕部分” に絞って考えるとこういう感じでしょうか。(右利きの例です)

そもそも、我々には「手に握るラケットを振って (手や腕で操作して) ボールを飛ばそう」という潜在的な意識 があると考えています。

300g前後の重さと70cm近い長さのあるラケットを手に持ち、「打点でボールを押す、ラケットを振ってボールを飛ばす」と考えれば、身体の構造上、「腕は肩のラインよりも背中側には動かな」いので腕を強く大きく動かそうとすれば「身体が回る」「肩が開く」状態にはなりやすいのでしょう。

※後述しますが、こうなると「ボールとラケットが安定してうまく当たらない」「スピンがかからない」「ボールのうまくエネルギーが伝わらない」要素が増します。

身体の構造や「腕でラケットを振ってボールを飛ばす」意識からすれば妥当な結果なのに「身体を開くな」「肩を開くな」「横向きを保て」と見た目で『矯正』される訳です。(「肩甲骨を開くようにして左右でバランスを取れ」とかね。)

これは『矯正』でしかなく、(指導した側は結果に満足かもしれませんが) 片手打ちバックハンドの習得に当たって望ましい状態とは言えないでしょう。

だって、こんな両腕を水平に伸ばすような打ち方をする片手打ちバックハンドのプロを見たことないでしょう?

「ボールとラケットが安定してうまく当たらない」「スピンがかからない」「ボールのうまくエネルギーが伝わらない」といった問題点も大して解消されません。打ち方関係なく「腕を思いっきり振って飛ばそう」とするよりラケット速度も出ない気がします。

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象

「ボールが飛び回転がかかるのを物理的な事象」です。

ボールの威力を決めるのは

- ボールに伝わる『エネルギー量』

- ボールへの『エネルギーの伝わり方・伝わる方向』

の2つです。

(ナダル選手が “超能力” 的なもので威力を上げている、ラケットにバネ等の “エネルギーを増す” 仕掛けが付いているとは思いませんよね)

エネルギー量は『1/2 x 物体重量 x 物体速度 ^2 (2乗)』で表せるそうです。

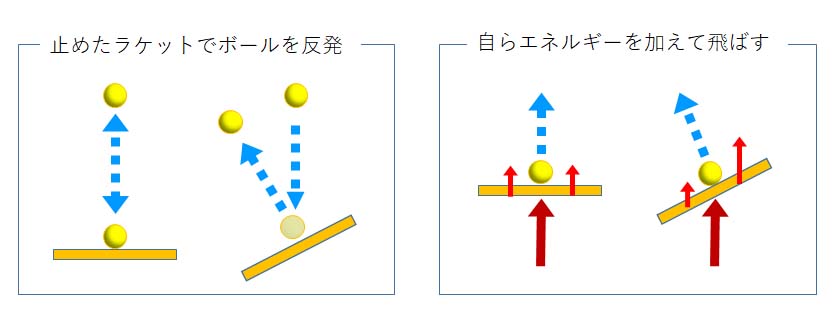

ボールを飛ばし回転をかけるのに使えるエネルギーは基本

- 『1. 重量と速度を持って飛んでくるボールのエネルギーを反発させる』

- 『2. 自ら加速させたラケットの持つエネルギーをボールに伝える』

の2つだけです。

だから、とにかく威力のあるボールを打ちたいなら「出来るだけ重いラケットをインパクト前後までに出来るだけ加速させ、うまくボールを捉える」とった事でしょう。『形』がどうこう、『コツ』がどうこうと言っているのがバカらしくなるほど、シンプルで誰もが同じように理解でき、実行できる理屈です。

頻繁に言われる『体重移動』とは何を指すのか?

テニスでも『体重移動 (重心移動)』という言葉が強調されます。

あくまで個人的にですが、この『体重移動』を行う理由を定義するなら、

- 身体の回転軸の移動

- 手に持つ物体の加速

の2つが上げられると思います。

1. 運動方向への『回転軸』の移動

身体の中央に回転軸があると両足が “つっかえ棒” になり上半身しか回せない・捻じれない (だからこそ直立状態は安定) です。

このため、身体の正面を向けたい方向の脚上 (脚は足・下腿・大腿で構成) に回転軸を寄せる事で、足から頭までが1つの軸として回転できます。ボールを打つ際の衝撃を身体や足の力で支える目的、方向性にも合いますね。

アイススケートのスピン時にも見られる行動ですし、ピッチャーもボールを投げる際に踏み込んだ脚上に身体の回転軸を移動させています。

『体重移動』をしなければ上半身を足から頭までしっかり回らないし、積極的な『体重移動』をしないまま打つ事で「その場で上にジャンプしながら打つ」「身体が回らないのに腕を振るから打った後にバランスを崩す」等の原因になると考えます。

※スタンスや打ち方によっても違いますし、何が正解と言いたい訳ではありません。

2. 手に持っている『物体』の加速

我々はどうしても「腕を振ってラケットでボールを飛ばす」という潜在意識を持ちますが、物理法則的に言えば

- 腕でラケット “振って” 時速100km出す

- ラケットを手に持ったまま時速100kmで “走る”

の2つは同じエネルギー量です。(時速100kmで走れないとか言わないでくださいね)

時速100kmで進む電車に載っている人は実質的に時速100kmで前進しているのと同じです。(慣性の法則が働き、急ブレーキで倒れてしまうのはそのためです)

ボールを飛ばしたい方向、エネルギーを加えたい方向に向けてラケットを加速させていくという面で体重移動を考えあるなら「腕を振る」以外で以下は全て『体重移動』の範疇になると考えます。

1. 踏み込んだ足に『体軸』を寄せていく  | 2. 両足で地面を踏んで得た 『反力』を使い、 利き腕肩の前進させる  |

3. 上半身のひねり戻し  |

当然ながら「肩から先の『腕』を動かす」でもラケットは加速可能です。

4. 肩から先の『腕』を動かす

「どれを」ではなく、それぞれを適宜組み合わせて使う事で、より状況に合った打ち方、多少態勢が崩れてもボールを飛ばすのに十分なエネルギー量を発生できます。

打ち方を『形』や『イメージ』だけで考えていると「自分の “基本の打ち方” が出来ない状況になると即ミス」や「イメージと違ってインパクト前後のラケット面が不安定な打ち方」になったりします。そして自分では「なぜ、うまく打てないのか」が分からない。

“その場で” 準備し、”その場で” 打とうとする

コーチから「体重移動をして打て」と指摘される (「何がどうなっているから」ではなく『打ち方』を見てコーチがそう感じる) 理由の一つに「準備した位置でボールが飛んでくるのを待っている」事があると思っています。

今、居る場所で『横向き』になるために「軸足を後方に引く」テイクバックを見せる。

ボールが飛んでくるのを待っていて、バウンドに合わせて準備をし、バウンドの頂点から落下してきたボールを待ち構え、立っている位置、立っている状態のまま、腕を振ってボールを飛ばそうとするスイング。

相手がボールを打つ際に一旦後方に下がってから距離感を調整していく、わざと大回りをしながらボールに接近する等の『打点位置に対するマージン (余白) 』がない、調整できるスペースが無い打ち方ですから「思ったよりボールが速かった」「高く弾んだ」等が起きると、慌てながら打点が近くなったり、前ではなく上に振り上げるしかない等、自分の基本から外れた打ち方になります。

「その場で準備し、ボールが飛んでくるのをその場で待って打つ」習慣が付いている方には短いボールを強く打たせる練習、ドライブボレーの練習等をさせる方法があります。強制的にその場で打たせないようにする訳です。

また、アプローチショット等を打ってもらうと「前進する、止まる、飛んでくるの待って打つ」という流れになるのですぐ分かります。

インパクトまでの加速で飛ばす『振らない』飛ばし方のインストール

では、もう少し具体的に片手打ちバックハンドでボールを打つ事に繋げていきましょう。

ボーリングでボールを加速させている要素は何か?

ボーリングをやったことがある方は多いでしょうし、無くても投げ方の想像は付くでしょう。

重さ15~16kgにもなるボールをピンまで勢いよく届かせる、強い回転を生むエネルギーを生むのはボールを投げるまでの『助走』に前述した『体重移動によるボールの加速』要素を連動させたものです。腕を動かすのは主に『ボールの方向性』や『回転の調整』のためという印象ですね。(前述したようにエネルギーを加える方向性が飛び方や回転を決める)

女性やお子さんがレーン間際に立ち止まり、腕を振る反動だけで投げるケースを考えれば、ピンまで届かない、フラフラと曲がりガターになる。加えるエネルギー量が小さければ速度は出ないし、慣性の法則による直進性も弱くなる理屈です。

ピッチャーも足を使って地面から『反力』を得、身体を前進させつつ、利き腕肩の前に進めていき、足や下半身を使ったそこまでの加速 (身体の前進と同時に手に持つボールも前進する) を利用して最後に腕でボールを投げていますね。

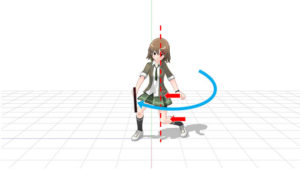

「打点から振る」のではなく、まず「打点までの加速で飛ばす」

昔、私が教わったように「打点から腕を振ってボールを飛ばす」のではなく、

|  |

まず、『インパクトまでの加速』でエネルギーをボールに伝えるという事です。

|  |

そもそも「打点で押す」のは無理でしょう

「打点でボールを押せ」や「ラケット面を通して後ろからボールを押せ」といった話や「ボールに押し負けるから片手打ちバックハンドはとにかく打点は前に取れ」という話。

確かに打点が近くなればボールのエネルギーを押し支え辛くなります。片手打ちバックハンドを『コンチネンタルグリップ』で打つ事が推奨されない理由もそこにありますからね。

でも、打点を前に取れていても、ボールとの距離感が合わずに腰が引けたような態勢、打ち方になってもやはりボールのエネルギーを押し支え辛い、うまく打てないです。前述した「その場で横向きになってボールが飛んでくるのを待つ、バウンドの頂点から落下してくるのを待って打とうとする」事で打点が合わない、合わせられないケースは多くなります。そして「もっと前に」と注意される流れです。

また、0.003~0.005秒しかないインパクトで「押す」なんて出来ないです。空中に固定されたボールにラケット面を押し付けるような話をする理由が私にはよく分かりません。

スポーツ全般で「下半身を使え」や「下半身が大事だ」と言われる訳ですし、重心位置が高く “腰高” で、両足や下半身の力と分断された、腕の動きだけで打つ打ち方が安定しなさそうなのは見ているだけで分かります。

|  |

単純に言えばインパクト面が上を向いていればボールは上に飛んでいく、右を向いていれば右に飛んでいきやすい。ボールが離れてしまった後にいくらラケットを振ってもボールに影響を与える事はできない。

インパクトの時間が0.003~0.005秒なのに対して人の反応時間は速い人で0.2~0.3秒。「インパクトの瞬間を認識して操作を加える」「インパクトの瞬間に合わせて操作する」等は再現性高くできるものではないでしょう。

そして、我々が唯一インパクトの関係できるのは『ボールとラケットが当たる前』であり、初期加速からインパクトまでの加速がボールの質を決めると考えます。

だから「打点から振る」のではなく、まず両足や下半身を使った「打点までの加速で飛ばす」という事ですね。

前置きや根拠を書く都合でまた長くなってしまいました。続きは近日、後編として上げたいと思います。宜しければそちらも合わせてご覧ください。

2020年12月23日追記、後編を公開しました。