※私は専門家でもコーチでもありません。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。私は「自身のテニスを上達させるのは結局自分自身、コーチや周りの人達ではない」と考えています。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。間違いもあるでしょう。まずは普段からテニスを見ているコーチにご相談される方が絶対に良いです。なにかしら試される場合でも怪我等なさらないようご注意ください。

マルガリータ・ガスパリアン選手

マルガリータ・ガスパリアン選手はロシアのテニスプレーヤー、26歳。最高ランクはWTA シングルス41位です。

今年で言えば3月のサンクトペテルブルクで準優勝されています。

ちなみに先日書いたブログ記事「今どきのテニスビューティー達を調べてみる (テニス)」にも登場してもらっています。

バックハンドが片手打ち

ガスパリアン選手の特徴の一つが片手打ちバックハンドを使っているという点です。

女子のWTAツアー参加選手の中では特徴的だと言って良いでしょう。

Margarita Gasparyan vs. Vera Zvonareva | 2021 St. Petersburg Semifinals | WTA Match Highlights

テニスの進化に合わせて片手打ちが復権する男子、進化に追従しない女子

先日のブログ記事の中で「男子のATPツアーでは10代選手も含め片手打ちバックハンドが復権してきている。道具の進化から生まれたエネルギーの伝達ロス軽減から始まったパワーテニスが限界 (伝達ロスが減っても人が加えられるエネルギー量は限界がある) となり、相手の時間を奪う、長い打ち合いを続けない方向へテニスが進化。ネットプレーやスライスストローク等の連動性が高い片手打ちバックハンドは「下がらずテンポよくプレーする」という点で「両手で持つから両手打ちの方が強い」という一般論を覆しつつあるのではないか」と書きました。

一方の女子WTAツアーでは元々使う選手が少なく、男子ほど「パワーテニスへの限界、時間を奪うテニスへの進化」が進んでいない事もあり、片手打ちバックハンドを使う選手は『ほぼ居ない』状況です。

(男子に比べた女子テニスの変化速度から) 恐らくこの状況はこれから先5年は変わらないでしょう。

海外の記事から「WTAツアーにおける片手打ちバックハンドについて」

ジュスティーヌ・エナンは片手打ちバックハンドで打つスピンを含めた多彩なプレーで世界No.1になった選手です。サンプラスさんと合わせて私が敬愛する2選手の1人でもあります。

上記記事でエナンさんが言っているのは多様性の重要さです。

「若いプレーヤーに出来るだけ多くの武器を与える必要性を強く擁護している。彼女らが常に同じフォアハンドとバックハンドを打つだけのプレーヤーにならないように色々試す、感じさせてほしい。利用が広まるかは分からないがスライスとドロップショットがあればたくさんの事が出来る。ただし、選手のアイデンティティは尊重されるべきだ。私は自分と同じ片手打ちバックハンド選手を育てるためにアカデミーを運営している訳ではない」と述べています。

この記事では「道具の進化によりベースライン志向のゲームが生まれ、ボレーはWTAプレーヤーの武器の中で重要視されなくなった。ボレースキルの欠如と片手バックハンドの消失の間には明確な関係性がある。男子ツアーでは片手打ちバックハンドは健在であり『次世代』まで続いている。チチパス、ティーム、フェデラー、ワウリンカ、ディミトロフ、エバンス、ガスケ。彼らに共通するのは予測不能なプレー (様々な選択を混ぜてくる)であり、例えボールが深く強くてもそれらはWTA選手達にはひどく欠けた要素だ」と述べています。

簡単に言うと男子「テニスが進化し、周りの選手も追従してテニスが変わり強くなっていく。皆が時速200kmのサーブを打ち、皆がそれをリターンできる。スニークインでネットも取る。自分も変わらないとツアーに参加する席すら確保できない」状況になっている。

女子は「否応なく自分も対応せざるを得ないそういうテニスの進化がなく、試合で必要ともされない。道具の進化により両手打ちが優位になったパワーテニス時代が続いている」といった対比でしょうか。

参考にすべきは女子テニスでは?という話

時々「男子プロテニスはレベルが高すぎ、身体能力も違いすぎ。我々が参考にすべきは女子プロテニスでは?」という話を聞きますが、(ボールの威力だけで判断している印象の)その意見に私は賛同できないです。

これは「どちらが上」という話ではありません。「パワーテニスから時間を奪うテニスへ」はテニス全体の進化だからですね。

我々レベルでも「ライジングで打つのは反則だ。スニークインでネットを取るのは反則だ」等と言ってはいられないでしょう。

周りに使う人が居ないから使わない、練習しない。でも、使う人が周りに何人も出てきたら一方的にやられてしまいますね。勝てないのは「めっちゃ強いボールを打ってくる高校生」だけではないです。そしてこれは先ほど書いた女子ツアーの様子に似通っていると考えます。

我々で言えば、ベースライン後方でボールが飛んでくるのを待って自分も長い距離を飛ばすために一生懸命ラケットを振り、回転をかけようとする。そんなテニスとは別にベースラインから下がらず相手ボールのエネルギーを利用し、長く無い距離を飛ばす。強いボールでなくても相手の時間を奪うテニスができればサーブ、リターン、その次で決まるといったテニスができる。それらは身体のへの負担も減る。我々にも大きなメリットがある内容ではないのか? と思うのです。

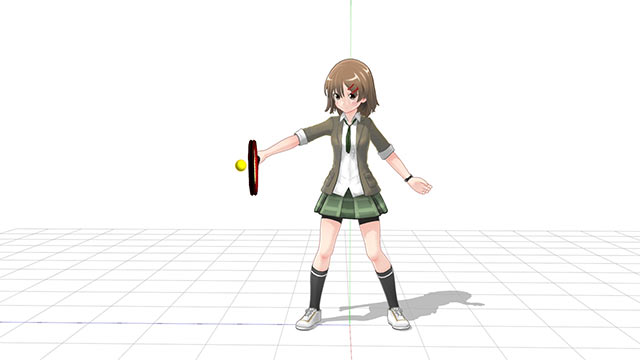

ガスパリアン選手の片手打ちバックハンド

話を戻してガスパリアン選手の片手打ちバックハンドについてです。

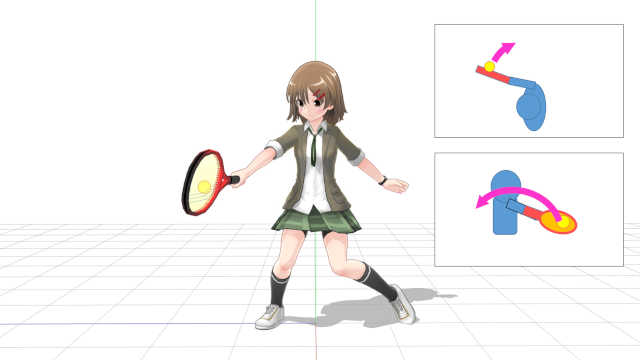

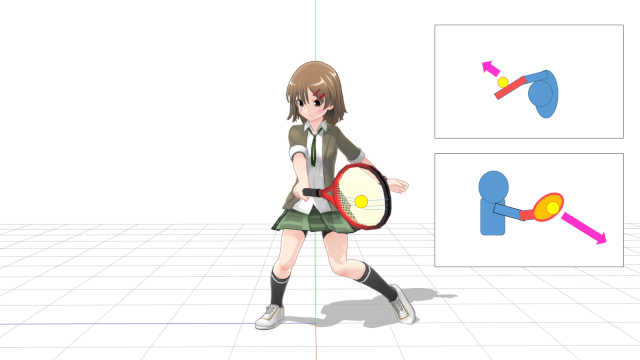

曲がりなりにも20年近く片手打ちバックハンドを考えてきている身から言えば、 ガスパリアン選手の片手打ちバックハンドの特徴はこのインパクト、インパクト後の状態に表れていると考えます。

「打点を前に取る」「打点で (後ろから) ボールを押す」ようなイメージですかね。

|  |

|

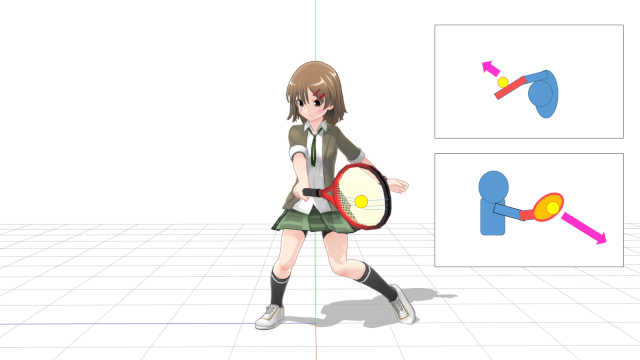

打点を前に取ろうとする事でまず肘先行でラケットを引く距離が長い。

先行した肘に手やラケットが長い距離を追いつくので前にラケットを前に放り出すように「ビュッ」と急激に加速します。(居合抜き風?)

前に遠く腕を出すのですが腕の長さ以上に手やラケットは前に進めない。身体のバランスを取るために非利き腕側の足を出たりします。

| 肘先行でラケットを引き出す動き | 遅れた手やラケットが急激に加速して前に出ていく |

|  |

肘先行で、手やラケットを前に大きく放り出す、腕を突き出すような打ち方はボールを捉えた後にラケット面部分が勢いで “グラグラっと” 暴れるのが特徴でしょうか。片手打ちバックハンドでは時折見かける現象です。前に遠く出したラケットの方向を急激に変えるためかな。これを見て「ラケットを振れている」感想を持ったりもしますね。

ビクトリヤ・ゴルビッチ選手の片手打ちバックハンドも似たタイプ

WTAツアーには他にビクトリヤ・ゴルビッチ選手という片手打ちバックハンドのプレーヤーも居られます。スイス出身の28歳。最高ランクはWTA シングルス61位です。

先日の東京オリンピックではダブルスで準優勝された選手です。(パートナーは五輪無双でシングルでも優勝したベンチッチ選手)

個人的にはゴルビッチ選手の片手打ちバックハンドも ガスパリアン選手に共通性を感じます。インパクト前後のこの辺りの感じ (「打点を前の取る、打点で押す、打電から振っていく」) とか。

上で「ラケットを振れている」という感想について書きましたが「きれいな片手打ちバックハンドの打ち方だ」と感じる方も居られると思います。

|  |

これはゴルビッチ選手はガスパリアン選手ほどショットに力強さがない (ちなみに身長はゴルビッチ選手が169cmでガスパリアン選手は183cm) 事が関係するのでしょう。振れているけど足や身体にすごく力感がある感じではない (細身の方や女性に多いかな。男性は良くも悪くも「力任せ」感が出る)。

反面、ドロップショットやスライスなどを色々なパターン、組み合わせを用いるタイプですね。先の記事で エナンさんらが言っていた部分です。

以下はゴルビッチ選手のダブルス練習の様子です。(音に注意してください)

Female One Handed Backhand Power of Viktorija Golubic – SLOW MOTION

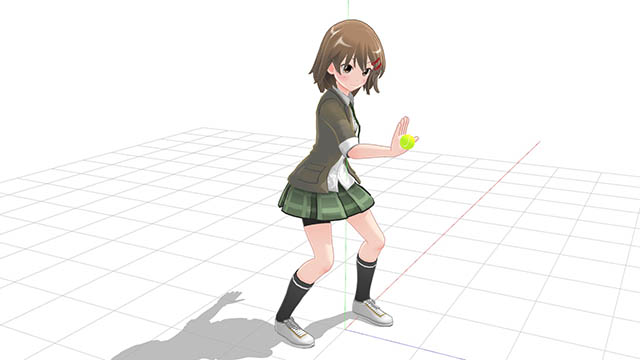

まずは足や下半身の力を使い「打点まで」の加速で飛ばすようにしたい

専門家でもない私個人の考えですが、片手打ちバックハンドを始める、導入する段階では「打点で」何かする、「打点から」腕を振って飛ばすと考えるのではなく、

左右の足の力、下半身の力、体重移動等を使い「打点までの」加速を使ってボールを飛ばす方が再現性は高く、身に付けばボールも打ちやすくなると思っています。

|  |

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象なので、ボールにエネルギーを加える方法は「腕を動かす」でも「足を使って身体を前進させる」でも構わないと思います。要は「何でも良い」。

| 『今、この状況でショットを選択する理由』を必ず持っている事 相手ありきのスポーツであるテニスにおいて「次に自分が望む状況を作るため、今居る場所からどこにどういうボールを打って、相手にどういう返球をさせるのか。それを自分はどこに移動してどう対処するのか」が自分がボールを打つ際にショットを選択する大きな理由となり、そういう思考があるから「この状況でこういうボールを打ちたい」というそのショットを練習する理由になる。  相手関係なく (場合によっては味方も関係なく)「自分がこういうボールを打ちたいから打つ」だけでテニスをやっていても、技量は同等以下でお自分よりも理解が深い相手には敵わない。テニスは「自分がボールを打ったら終わり」や「誰よりも遠くまで飛ばしたら勝ち、速度が出たら勝ち」ではない。「強いボールを打つ」と「相手に勝つ」を混同してはいけないのだろう思います。(思うようにボールを打たせてもらえず何もできないまま負ける) |

でも、ラケットは手に握って使うので自分が打つべきボールを目の前にすると「手を動かしたく」なる。加えて初心者の頃から『打点』を強く意識させられ、インパクト前後以外の身体の動作に目が向かなくなってしまうでしょう。

それが現れるのが「打点で」何かする、「打点から」何かするという意識や動作だと思います。

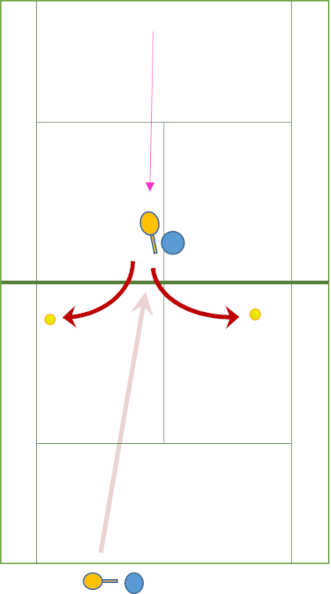

その場で横向きになってボールが飛んでくるのを待って打つ意味

また、テニススクール等のレッスンでよく見るものにその場で横向きになってボールが飛んでくるのを待って打点から腕を振って飛ばそうとするという様子があります。

| その場で横向きになり準備、 ボールが飛んでくるのを待って打つ |

|

使うべき場面、使わざるを得ない場面はあるが

相手ありきのテニスにおいて、次に自分が望む状況が作れる可能性という前提はあるものの、ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象なのでボールにエネルギーを加える方法は「何でも良い」。

その場で横向きになって準備するという選択が適した場面、使わざるを得ない場面も当然あります。

でも見て分かる通り、身体の位置、ラケットを持つ腕の肩の位置は固定、踏み込み、体重移動の要素は少なく、「腕を振って飛ばす」印象を持つ打ち方になりやすいのかなと思うのです。

|  |

「ラケットが届く範囲はラケットを持つ肩の位置に依存する」から

ただ、バックハンドは利き腕肩の位置が準備段階からインパクト前後まで身体の前側にあって変わらない。また、ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する。

早い段階で足を止めてしまう、身体の位置を固定してしまうのは、結局「ボールとの距離感が合わない、タイミングが合わない」という事に繋がるでしょう。緩いボールならともかく速度のあるボールを「タイミングよく当てる、捉える」のは難しくなると思います。

|  |

また、これは「自分は出来る」といった次元の話ではなく「誰もが楽に、簡単に出来る方法があるならまずそれを “基本に” すべきなのでは?」という事です。難しい事を “技術で” うまくやろうとする。評価するにしてももっと先の段階でやれば良いと思います。

「ボールが飛んでくるまで待てる」を都合よく使ってしまう

その場で横向きになるという選択をすると「ボールが飛んでくるまで待つことができる」という面があります。

ただ、これは球出し等、自分に都合の良いタイミングで、自分に向かって緩いボールが飛んでくると確定しているような状況でしか意味を持ちません。

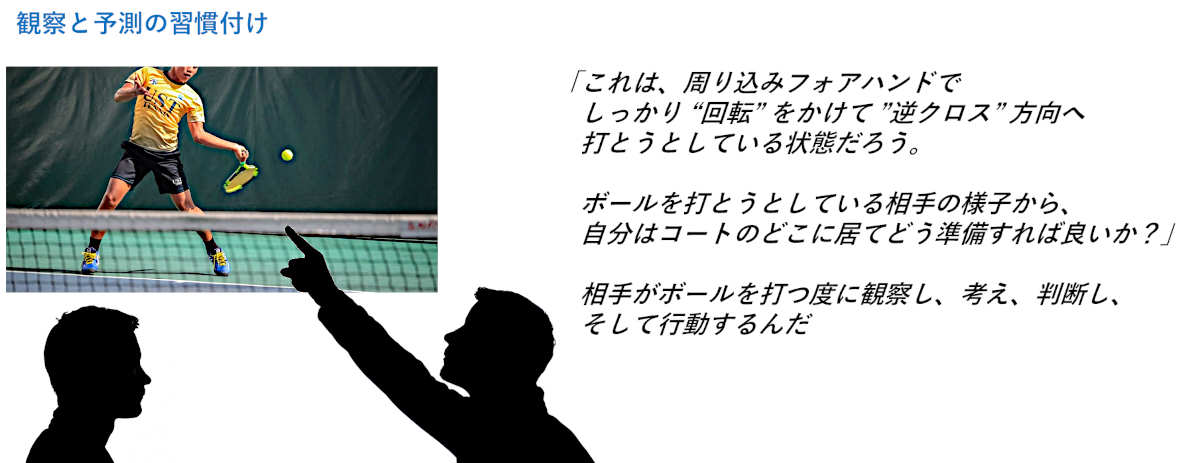

相手ありきのスポーツであるテニスにおいて必要となるのは『技術』よりも『相手との駆け引きや関係性』の方でしょう。相手を観察し、ボールを打つ場所、打つ様子から予測し、判断し、予めボールが飛んできそうなコースに移動する、移動する準備をする、次の行動に対する心づもり (精神的な準備) をしていくといった要素を自分から省いてしまうといった事。

「その場に居て飛んでくるボールを待つ」という限られた状況でしか通用しない手法を自分の “基本” にしてしまう。フットワークの重要性、「テニスは “足” ニスだ」という話は「足が速い」「速く動ける」といった意味で使われるのではないと考えます。

予測に基づき、ボールを捉えようとする位置に対して距離を取った所から接近しつつ、準備する。左右の足を使って準備をしつつ位置を合わせていくとラケットが届く範囲に係るラケットを持つ腕の肩の位置をギリギリまで調整できますね。

「まず横向きになり止まる」との差は大きいです。

|  |

「打点を前に取る、打点でボールを押す」と考えると足が止まる

片手打ちバックハンドを教わる際に強く言われるのが「打点は出来るだけ前に取れ」です。

フォアハンドでも「打点は出来るだけ前に取った方が力は入る」と言われますし、打点を前に取るために「グリップは厚いほど良い」という話もあります。

身体の構造とラケットを握って使うという制約で打ち方は制限されてくる

身体の構造上とラケットを手に握って使うという特性上、握り方によってボールを飛ばしたい方向、エネルギーを加えたい方向に自然とインパクト面が向く身体との相対的な位置は決まってきます。

片手打ちバックハンドでは利き腕肩の位置は準備段階からインパクト前後まで身体の前側にあって変わらないので利き腕肩よりも後ろ (手前) の位置ではうまくボールが打てないです。

打点が手前になると何もできない。前過ぎるのはボールが飛んでくるのを待てば良い (まだ時間がある)。だから「打点を前に取れ」だけが強調されるのだろうと思っています。

でも「打点を前に取ればOK」とはいかない

でも、足が止まった状態で身体が先行してしまうと腕は身体の前に出てこないですし、

0.003~0.005秒しかないインパクトに合わせて「打点で押そう」「打点から振り上げよう」とするのはかなり無理があると思うのです。壁を押すようにこんな体勢でずっと力をかけ続けられる状況でもないですからね。

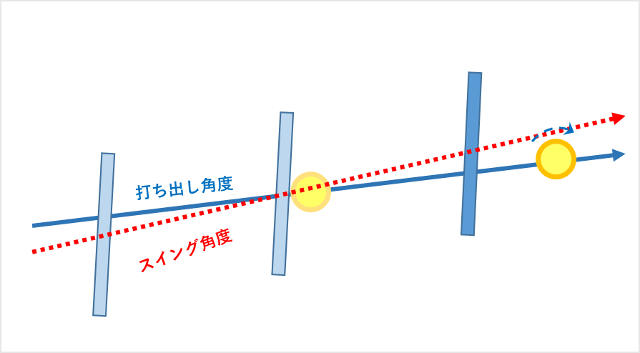

慣性による直進性を上手く使う、インパクト前後を通して安定したラケットの状態

加速した身体やラケットには慣性による直進性が生まれ、勝手にまっすぐ前進していく。(車は急に止まれない、カーブでは速度を落とせの標語)

速い人で反応速度が0.2~0.3秒と言われる我々が0.003~0.005秒のインパクトにうまくタイミングを合わせようとするより、インパクトを含む前後の一定時間、一定距離、ラケットのインパクト面が安定的に前進していく、ボールを飛ばしたい方向、回転を加えたい方向にエネルギーがきれいに伝わるように動作する方が簡単だし、再現性高く且つ楽に打てる。

それを実現しやすくするのが左右の足の力、下半身の力、踏み込みや体重移動を使った「腕を振る」段階以前に利き腕肩の位置を前進させていく、移動させていくといった手法だろうと考えています。

|  |

ボールにエネルギーを加える方法は何でも良く、腕を動かしても、足を使って身体を動かしても同じように前に向かってエネルギーを加える事ができます。

我々が直感的に「腕を動かして飛ばす」納得感がないだけですね。

片手打ちバックハンドでも厚いグリップが良いという話

外国はどうか分かりませんが、日本では「ラケットを握るグリップは厚い方が良い」という認識が広まっていると思います。身体の構造と「ラケットを握って使う」という制約上、水平方向前へインパクト面を向けようとするとグリップが『厚く』なるとボールを捉える位置は身体から前に遠く取る事になります。

|  |

「打点を前の取れ」の説明で足りないと思う情報

ただ、この「グリップは厚い方が良い」という話では「腕の長さ以上にラケットはラケットを持つ腕の肩の位置から遠くに位置させられない」「ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する」という点を強調されない点が気になっています。

|  |

高い打点で打つためにグリップを厚くする?

身体の構造上『厚い』グリップは高い打点に強い。

でも「高い打点で打つ、回転をかける」事を重視して、地面から遠い、足や身体の力でボールを打つ反動 (作用反作用の法則) を抑えづらい体勢で打つのを良しとするのはかなり疑問です。

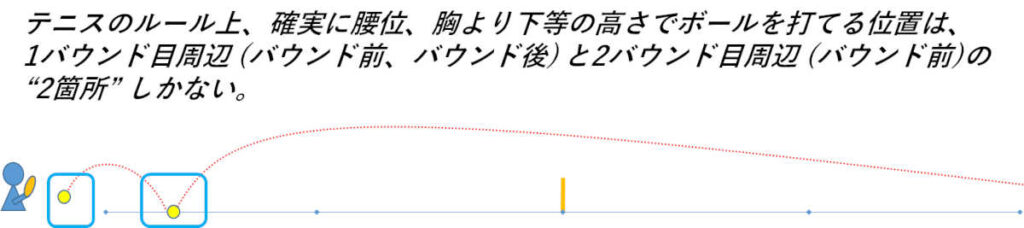

テニスのルール上、相手の打ったボールは必ず自コートのラインの範囲内で1度バウンドする。また、バウンド後、時間を経ない、地面から近い段階の方がボールが持つエネルギーも大きい。

下がった位置からに比べて飛ばす距離も短くなり、遠くまで飛ばすために大きなエネルギーを加える必要性が減る。(位置を下げるという事は「飛んでくる」まで「飛んでいく」までにも時間がかかる)

グリップが「厚くない」フェデラー選手やナダル選手がその特性を活かして「高くない打点」でボールを打ち、且つ、他選手に劣らない球威を出しているのは皆、見ていると思います。

グリップの『厚さ』も身体に対してボールをどの位置で捉えるかもその人のやりやすい方法で良いと思います。プロでも皆、打ち方は違います。

その上で0.003~0.005秒と言われるインパクトに合わせて「打点で押す」ような意識よりも、左右の足や下半身の力、踏み込み、体重移動を使って「腕を振る」段階までに身体や手に握るラケットを加速させる意識で居ればこんな非実用的な『形』で一生懸命「打点を作ろう」「この形を作った所から押していこう」等とする必要は無いのかなと思っています。インパクト前後が不安定にある、安定的に威力のあるボールを打つ事にマイナスに働きそうですから。

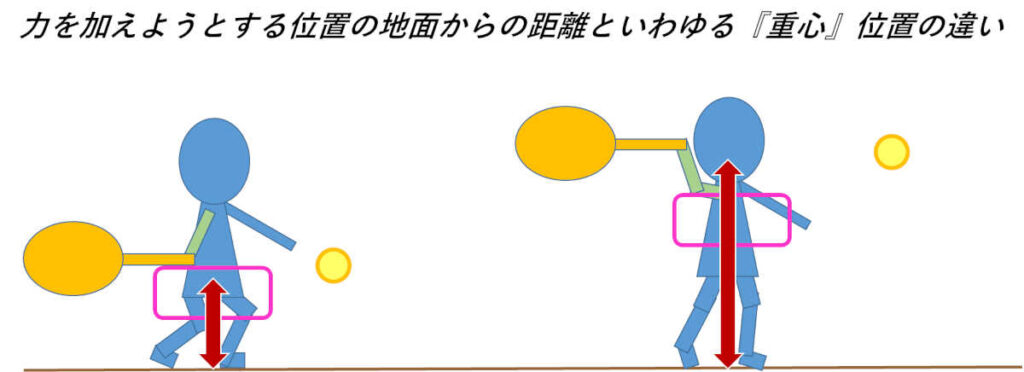

地面からの距離は力の入りやすさに影響する

人は左右の足で地面を踏み、同じ強さで押し返される反力を利用して地面に立ち、歩き、走り、止まり、姿勢を維持していますね。

打点が高くなれば力を加える位置から足で踏む地面までの距離が遠くなり、打点が下がれば近くなる。足の付根は腰 (股関節) ですし、腕の付け根は肩です。「腰から肩位の高さが打ちやすい」と感じるのはこの辺りが関係しているのでしょう。

バレーやバスケットボールのように自分が届かない高い空間をボールが行き来きして得点が決まるスポーツではないテニスにおいて「高い打点で打たなくてはならない」という話は言うほど正解なのだろうかという印象です。

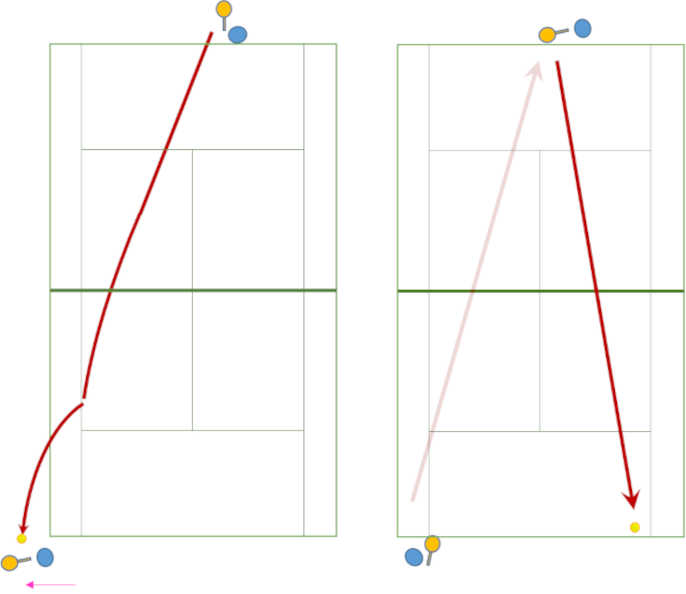

ベースラインから下がらない = ライジング?

「ベースラインから下がらない = ライジング等を使う」といった認識を持ちそうですが、

|  |

ハーフバンドのような処理は「予測等の関係で事前の位置調整が出来なかった」結果でもあり、逆に「ハーフバンドでばかり打っている」ようなら「予測に基づく位置調整が出来ていないのかな」という推測もできますね。

予測に基づき1バウンド目をする位置付近に居られる事が大事でしょう。

まとめ

ガスパリアン選手の片手打ちバックハンドをもう少し詳しく考えられば良いと思ったのですが、プロにおける男子・女子の状況の違いとテニスの進化に合わせて変わり復権した片手打ちバックハンドという点から導入の前提となる部分の話になってしまいました。

でも、素人ながらに興行的にも人気的にも女子テニスも男子のように進化していく方が良いと思うのですけどね。