- 前編のおさらい

- ティーム選手の片手打ちバックハンドの特徴

- 特徴1. 振り始めの段階で利き腕が伸び気味で手やラケットが身体から遠い位置にある

- 腕を伸ばした所から前に長く振るのは難しい

- 高い打点での打ち方例の応用

- 特徴2. 腕を無理に『前』へ出さない代わりに身体の正面を変える工夫

- 『横向き前提』の打ち方における「身体が開く」とは違う

- ティーム選手みたいに打つにはどうすれば良いのか?

- 2021年8月24日追記: 関連YouTube動画

前編のおさらい

後編です。

ティーム選手の片手打ちバックハンドに触れる前に前編で書いた内容について触れておきましょう。

※私は専門家でもコーチでもありません。『ボールの打ち方』を説明する、「フォアハンドはこうやって打ちます」等と解説する立場に無い。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。私は「自身のテニスを上達させるのは結局自分自身、コーチや周りの人達ではない」と考えています。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。まずは普段からテニスを見ているコーチにご相談される方が絶対に良いです。内容について「間違いだ」と感じ、ご自身で何か考えるきっかけになるならそれも良いです。くれぐれも怪我等なさらないようご注意ください。

1. ボールを打てる範囲、ラケットが届く範囲は『肩の位置』に依存

テニスではラケットを手に握って使う以上、ラケットが届く範囲、ボールが打てる範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存します。

片手打ちバックハンドでは「とにかく打点を前に取れ」と強く言われます。

実際、グリップの『厚さ』によって違いますが、身体の構造上、ラケットを握る『利き腕肩』よりも『前 (右利きなら右肩よりも右側)』でボールを捉えないと、腕、身体、足でボールを打つ際の衝撃を支えにくくなるのは想像が付きますね。

|  |

でも、ラケットが届く範囲、ボールが打てる範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存するので手前で発生する問題は前でも発生します。

「打点を前に取れ」という話で言えば「インパクトの位置が “前過ぎ” ても腕、身体、足に力が入らなくなる」のは同じです。

「打点が近い」方が問題視されるので「打点が近いとなぜうまく打てないのか?」に対する根本の説明はされないまま「打点を前に取れ」とだけ言われている感じです。指示する側は打点が近い状態が変わって満足でも指示された側の上達には繋がりそうにないと思います。

左右の足、下半身による加速。 スイング途中であり前進の余地がある | 足や下半身は機能しない。 0.004秒に合わせてここからどう押すの? |

|  |

2. インパクト前後のラケット面の状態が物理現象としてのボールの飛び、回転を決める

教わる『ボールの打ち方 (こういう手順、動作で打つ)』とは関係なく、ラケット面は『まっすぐ』進んでいく方が安定的にボールを捉えやすいでしょう。

下のaとb、2つのインパクト前後のラケット面の状態。テニスに詳しくない人でも「a図 (左) の方が安定的に繰り返し同じようにボールを飛ばせそう」と感じると思います。

| a. インパクト前後のラケット面が安定 | b. 大きく向きが変わる中でボールを捉える |

|  |

『ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象』であり、結果を決めるのは『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』の2つだと考えます。

(真下を向いているインパクト面から真上にボールは飛びませんし、時速100kmで進むラケットから時速200kmのボールは飛んでいきません)

イチローさんの打ち方をマネてもヒットは打てないように見た目の『形』より普遍的な法則に基づき事象としてのボールの飛びが発生する『要因・条件 (インパクト前後のラケットがどうなっているか)』に注目した方が良いと考えます。

3. 慣性の法則、慣性による直進性の利用

物体であるラケットには慣性の法則 (運動の第一法則) が働きます。

電車の急停車、急発進でおなじみの「止まった物体はその場に留まり続けようとし、進む物体はその直進運動をし続けようとする」特性の事ですね。

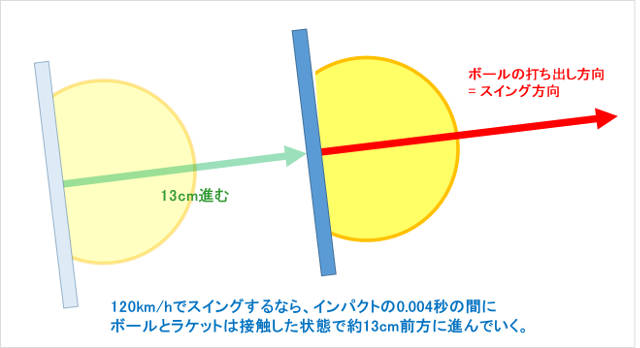

ボールとラケットは10cm以上の幅の中で接触して離れていく

我々はボールの打ち方を教わる際、空中の1点としての『打点』を強く意識させられますが、ボールとラケットが接触するインパクトが0.003~0.005秒と言われる中、仮に「インパクト時間を0.004秒、インパクト前後のラケット速度を時速130kmとするとボールとラケットは接触して離れるまで13cm強も “接触状態のまま” 前進している」計算になります。

ボールを打とうとする際に「空中の『打点』でボールが固定され、ラケットが当たる事で唐突にその1点から飛び始める」みたいな事は起きていないでしょう。

また、人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒と聞く中、「0.003~0.005秒であるインパクトの瞬間を人が認識し、何らかの操作を加える事はまず不可能だ」と考えます。

我々が出来る事は「ラケットをどう加速させ、慣性による直進性を持たせた状態でインパクト前後まで至るか」ではないかと考えます。

慣性を働かせるための “直線的な” 加速距離

「車は急に止まれない」「カーブでは速度を落とせ」の標語通り、物体の加速には直線的な加速区間が必要です。

ラケットが届く範囲、ボールが打てる範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存するので、利き腕肩の位置を移動させられるフォアハンド側や非利き手によるフォローのある両手打ちバックハンドに比べて片手打ちバックハンドでは『直線的な加速区間』を作りづらいと思うのです。

つまり、楽に、簡単に打つには、何かしらの工夫を考えた方が良さそうだという事です。

4. 左右の足による移動、踏み込み、体重移動を使う意味

ラケットは手に握って使いますし、自分が打つべきボールを目の前にすると直接的に「腕を動かしてラケットをボールに当てようとする」のは自然な事でしょう。

ただ、ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象なのでボールにエネルギーを加える方法は「何でも良い」です。腕を動かして打つのが間違いではないですが、身体には他にも使える、動かせる部位を使っても良いはずです。

(※同時に「相手ありき」のスポーツであるテニスなので望む結果に繋がらない選択 (確率等を考えずになんとなく強打とか) を前提する意味はない)

我々は、左右の足の力を使って、地面を踏み、同じ強さで押し返される『反力』を利用して我々は立ち、歩き、走り、止まり、姿勢を維持しています。

テニスで言えば、左右の足の力、下半身の力、体重移動を使って身体 (厳密にはラケットを持つ腕の肩の位置) を移動・前進させて使うと「腕だけを動かして打つ」よりはるかに楽に、安定的にボールが打てるようになると考えます。

| 踏み込みと体重移動で利き腕肩を前進させる | 極端に体重移動と動作のタイミングを感じる練習 |

|  |

位置調整、ボールとの距離感、インパクトのタイミングを合わせる、ラケット加速、インパクトの状態を作る要素が増える訳ですからね。

ラケットが届く範囲、ボールが打てる範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存するという事。テニススクールのレッスンで行うような「その場で横向きになり、ボールが飛んでくるのを待つ。飛んできたボール、バウンドに合わせて打点の位置から腕を振ってボールを飛ばそうとする」片手打ちバックハンドの打ち方がありますが、

これでは「タイミングが合わない」「ボールとの距離感が近くなりすぎる」「強くボールにエネルギーを加えられない」「まっすぐ安定的にボールが飛ばせない」等は当然起こるだろうと考えます。

道具の進化、テニスの進化により我々レベルでも打ち合うボール速度、準備からボールを打つまでの時間が短くなっている現代では尚更ですね。

増田健太郎プロの片手打ちバックハンドについての説明動画

スターテニスアカデミーさんのYouTubeチャンネルで増田健太郎プロが片手打ちバックハンドについてお話されていました。

〇〇だけは絶対真っ直ぐにしろ!増田プロにスピンもスライスもフットワークもとにかく全部教えてもらいました

日頃、見聞きする『片手打ちバックハンドの打ち方』や『うまく打つコツ』の類とはだいぶ違うので、内容に違和感がある、参考になるのかイメージできないという方も居られそうですが、

- インパクトまで(の動作)でボールを飛ばす

- 一度下がった所から飛んでくるボール、バウンドに合わせて足を使って接近してく

- 必ず、皆、「横になる」所から始めてしまう。そうするとボールの接近にインパクトが合わず、距離感が詰まったりしてしまう

- 下がった所から前進しつつボールを捉えればまっすぐ飛ばすのも自然と行いやすくなる

といったお話はここまで述べた内容にも近く、個人的にとても納得感のあるものです。(インパクトを「点」と意識するか、慣性による直進性を利用した「線・面」で捉えると考えるか位の違い?)

- 関連サイト:スターテニスアカデミー YouTubeチャンネル

※「飛んでくるボールに合わせて一旦下がる、距離を取った所からインパクト位置、タイミングに合わせて接近し、スイングしていく」というお話に「初心者向けだ、球出しのボール位じゃないと無理、実際にラリーをする中でそんな時間は無い、その場で打つしかない」といった反応を(ネットで)見ました。ただ、「コートの大きさ、ルールが決まっており、相手ありきのスポーツであるテニスにおいて、相手の状況を観察し、判断し、予測し、準備するのは必須」と言えるので「相手が打ったボールを見てから判断し、準備するなら「毎回下がって準備する」のは無理かもしれませんね」とは思います。増田健太郎プロのデモンストレーションを見ても「球出しコーチが打つ前には下がっている」のが分かりますね。コーチが打つ様子を観察し「この辺りにこういうボールが来るだろう」と都度判断し、どの位下がってそこからどう動くかを予め案として持って居られるのだと想像します。

5. インパクト前後で前腕とラケット中心軸に角度が付く握り方を使う理由

『厚い、薄い』とは異なる握り方の基準

日本ではラケットの握り方を示す際『厚い』『薄い』という表現を使いますが、それとは別に『手の平の中でグリップ部が当たる角度、前腕とラケット中心軸との角度』で握り方を考える方法があります。

同じコンチネンタルグリップでも、前腕に対してラケット中心軸が立っている状態をハンマーグリップ(下左図)、角度がなだらかで全然の延長線上にラケット中心軸が来るような握り方をフィンガーグリップ(下右図) と言ったりしますね。(ただし「角度が何度以上はハンマーグリップ」といった区分ではない。人によって握り方、握れる状態も違う)

片手で操作する事を考えると、ラケットの中心軸が前腕の延長線上に来るような角度の浅い握り、フィンガーグリップ的な握り方を用いて強くラケットを振ろうとすると「腕とラケットが同じ肩支点による円を描くような動き方」になりやすい。

逆に前腕とラケット中心軸に角度が付くハンマーグリップ的な握りを用いた場合、肩支点の腕動きとラケット面の位置が立体的にズレている事で肩支点のスイングでボールをうまく捉える事が難しくなってきます。

|  |

自然とトップスピンがかかるストローク

ただ、片手打ちバックハンドの基本となるストロークも、わざわざかけようとしなくても「スイングするだけで自然とトップスピンがかかる打ち方」が求められてきます。

低いボールを打つ際にインパクト前後でラケットヘッド側が下がったままだと「ボールが持ち上がらない」「ネットを越さない」「回転がかからない」要因になりそうです。

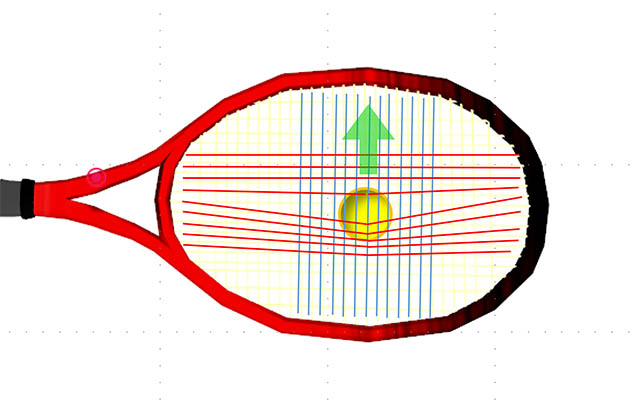

長さのある『縦糸』をうまく稼働させて回転をかける、方向性を決める『横糸』

ボールにエネルギーを伝える、飛距離や飛ぶ方向、回転に影響を持つのは実際にはラケットではなくラケットに縦横90度で交差するよう張られたストリングスです。ストリングスは『横糸』より『縦糸』の方が長い。

インパクト前後にラケットが進む方向が『横糸』の方向と一致した際、90度で交差した『縦糸』が最大限稼働し、ボールにひっかかり、回転や飛びを生み出します。(ボールに伝わるエネルギーが左右のブレない、飛ぶ方向がブレないようボールを抑えるのは『横糸』の役割)

|  |

『縦糸』を最大限稼働させ、安定したインパクトを得るためには、ラケットを握る腕の前腕とラケット中心軸に角度が付く握り方、一般に言う「薄い、厚い」とは違うハンマーグリップ的な握り方の要素がインパクト前後にあった方が良いと考えます。

|  |

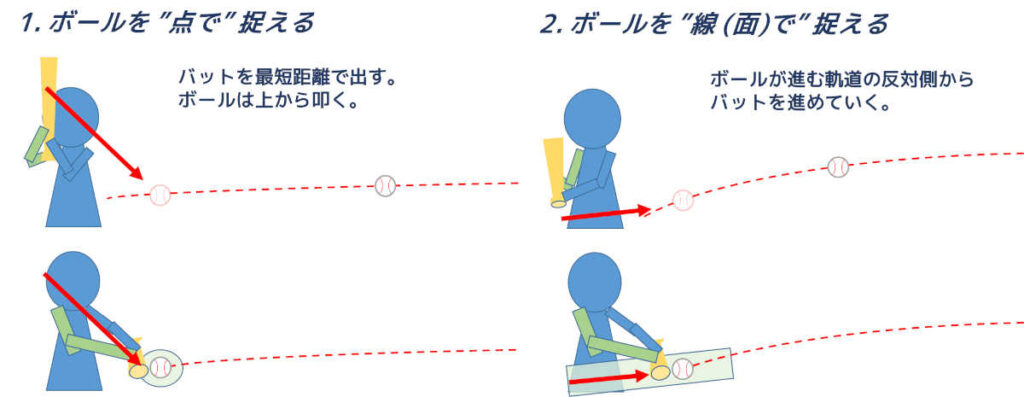

6. ラケット面をボール軌道に入れていくために

野球のバッティングでも「点で打つか、線 (面)で打つか」という議論があり、かつての常識である「最短距離でバットを出せ (打点を前に取り、点で捉えろ)」という説は否定されつつあります。(写真やTV放送を見た感覚やイメージではなく、科学的根拠を前提に実際に起きている事象から考えれば妥当な変化かもしれません)

腕の動きでラケットが進む方向をリードする動き

腕の関節は肩関節だけではないですね。

片手打ちバックハンドでも、テイクバックから振り始めの段階で軽く曲げた肘。肩支点で腕を振る、動かす前に、左右の足や下半身、体重移動の動きに連動し、まず「肘からラケットを誘導し、ボール軌道に向かって進めていく」動きをプロ等に見られるという話を前編で書きました。(フェデラー選手はこの要素が他選手より顕著なように感じます)

ラグ、ラケットダウンは慣性の法則で起きる

物体であるラケットには『慣性の法則』が働き、振り始めの位置に留まろうとするラケットに対し、手に引かれグリップ側からラケットは動き始めます。ラケットが留まろうとする力より引かれる力の方が強いので、ラケットヘッド側はグリップ側を引く手を反対側に引っ張りつつ、真後ろから追従していく事象が起きます。

これはストロークにおける『ラグ』と呼ばれる手首の背屈、サーブにおける『ラケットダウン』はこれに関係すると考えます。

「身体の回転で打つ」という事の意味

「フォアハンドは身体の回転で打つ」という表現を聞きますが、ハンマー投げや円盤投げのような動きでボールを打つことはないでしょう。こういう事です。

横向きから正面向きへ身体の向きは変わっていっても、ラケットは「できるだけ直線的に進めた方が加速させやすく、ボールもうまく捉えやすい」でしょう。

|  |

フェデラー選手のフォアハンドは「テイクバックがコンパクト」なのではなく、ラケットの握り方、身体の使い方はありますが「身体の右側でラケットを直線的に加速させるのに必要な距離を取っている」と言う方が個人的にはしっくり来ます。大きなテイクバックから大回りしてラケットが動いてきても結局「インパクト面がボール方向に向くのは利き腕肩の位置を基準とした限られた範囲だけ」ですね。

|  |

ティーム選手の片手打ちバックハンドの特徴

改めて個人的に感じるティーム選手の片手打ちバックハンドの特徴には以下のようものがあります。

1. テイクバック、準備段階で「手やラケットが身体から遠い位置」にあり「利き腕、肘が伸び気味」であり、

2. 利き腕・肘が伸び気味、ラケットのグリップ部とラケットを握る手が身体から離れた状態・位置からスイングを開始するので、

3. 前方向への踏み込み、体重移動より、身体の向きの変化 (回転) がラケットの前進、加速のきっかけになっているように見える。

特徴1. 振り始めの段階で利き腕が伸び気味で手やラケットが身体から遠い位置にある

片手打ちバックハンドを使うプロを見るとテイクバックにおいて利き腕肘は軽く曲がっている事が多いです。

インパクトを前に取る。そこまでどうラケットを進めていくかの工夫

「片手打ちバックハンドは打点を前に取れ」と強く教わる事もあるのでしょう。多くの場合、“イメージする” インパクト位置は利き腕肩の位置よりだいぶ前になる気がします

片手打ち打ちでテイクバックした位置、準備した位置から「前に取る」インパクトの位置までラケットを進めていかないといけない。

その際、個々の工夫として「a. 肘からラケットを誘導、リードし、ボール軌道に向かって進めていく」動きを使ったり「b. 曲げて立てた肘 (前腕) を肘支点で落とすようにしてグリップ位置を下げた所からスイングを開始」したりがあると考えます。

| a. 肘の動きによるリードで ラケットを前に移動させていく | b. グリップを下げた所から腕を縦に振り、 肩支点でラケットを前に移動させていく |

|  |

|  |

フェデラー選手はボールが飛んでくる軌道、バウンドの反対側からラケット面をまっすぐ入れていこう、シンプルに安定的に打とうとしている印象。

ガスケ選手は回転を重視するためか「腕を縦に動かして使う」打ち方が多く、角度を付けてショートクロス等に打つのも得意。「前腕を落としてグリップを下げる」始動が感覚的に合っている印象です。

グリップが身体から遠い位置から振り始める意味

テイクバックにおいて利き腕肘は軽く曲がっている選手が多いと書きましたが、述べたようにティーム選手のテイクバック、振り始めはラケットを握るグリップの位置が身体から遠い後方にあり、肘や腕も軽く伸びたような状態になっています。

片手打ち打ちバックハンドはそのイメージとから “打点を前に” 取りたい。そのために「軽く肘を曲げて状態」を取り、「肘によるリード」を使ったり、「最初に前腕を落す」動きを使ったりという工夫をしていると書きました。

|  |

でも、ティーム選手の感覚的には「振り始めて利き腕肩をしっかり入れて、グリップ部、グリップ部を握る手の位置をできるだけ後方に下げた所から振り始める。左手でラケットのスロート部を後方に引っ張った “テンション”、右手と左手が引っ張り合う感覚」等がしっくり来るのかもしれません。

繰り返しますがボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象なので、事象を起こす条件、原因を生み出す方法は何でも良い。片手打ち打ちバックハンドの打ち方も色々工夫が出来、それぞれに望む結果を生む効果があれば良いです。「あれは間違い、これが正解」と決めるのは専門家でも難しいでしょう。

腕を伸ばした所から前に長く振るのは難しい

フォアハンドストロークで『厚い』グリップを用いる選手は、身体の構造と握りとの関係性で、打点が『前』に遠くなる影響でテイクバック後の振り始めの位置を「後ろに遠く」取って前後のバランスを取る傾向が見られる傾向が見られると思っています。

でもこれは「フォアハンド側は横向きから正面向きまで利き腕肩の位置が移動できる特性がある」点が大きいです。

腕の構造上、肘を伸ばした状態で手 (手に握るグリップ部) を前進させていくと「肩支点」の円軌道に近い動き方になります。平行に動かしてくなら下のような動きですね。

スピン系で打つ片手打ち打ちバックハンドでは、インパクトは利き腕肩よりも外側 (右肩よりも右側) で取らざるを得ないので、ラケットを持つ腕を後方に伸ばした状態 (フォアにおける「テイクバックを大きく取った」状態) から長い距離、腕や手に握るグリップ部を動かして利き腕肩よりも外側の『前の打点』まで進めていくのは大変だし、力が入りづらいやり方だと想像します。

フォア側のように『利き腕肩の位置変化 (前進)』を加速に利用できないし、長い距離を動かそうとすれば「手や腕が前に到達するまで時間がかかる」事にもなります。

インパクトまでに手や腕の到達が間に合わなければ「インパクトが身体に近くなる」し、そもそも「速く強く振りづらい」「インパクトまでに時間がかかる」やり方はボールとのタイミングも合わせづらい。

ラケットが届く範囲は肩の位置に依存する。

片手打ち打ちバックハンドは元々「腕の動きだけで打つ」のが難しいと思うのです。

|  |

それでも、ラケットを握るグリップの位置が身体から遠い後方にあり、肘や腕も軽く伸びたような状態から振り始めたいティーム選手は「打点を無理して “前に” は取らない」身体の使い方を選んだのだろうと想像します。(あくまで個人の考えです)

高い打点での打ち方例の応用

片手打ち打ちバックハンドで低いボールを打つ際は、前腕とラケット中心軸に角度を付けた状態で「腕を縦に動かす」動きで、ストリングスでボールを持ち上げる、回転をかけて打つ事ができる一方、高いボールは、腕の延長線でラケット面がある状態で「腕を横に払う」動きで高いボールを “抑えるように”打ったりします。

|  |

単純に比較するのは危険ですが、ラケットが動いていく方向の違いから腕だけでなく利き腕の肩周りの使い方、動作にも違いがありそうですね。

※両手打ちだろうとフォアハンドだろうと高い打点で強く打つのは難しい。テニスのルール上、ボールは自コートのライン内で1度バウンドするだから「片手打ちで高い打点を強く打つには??」より、予測を活用して「腰より低い高さで打てる位置に移動する」事を考える方が健全では?? と思います。

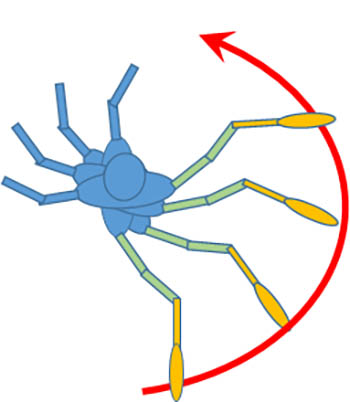

特徴2. 腕を無理に『前』へ出さない代わりに身体の正面を変える工夫

ティーム選手の打ち方を見れば、結果、多くの選手に見られる「前に遠い打点の位置までラケットを前進させていくには?」という意識、動きとは違う、

- 打点を無理に前に取らない (長い距離をかけてラケットを遠くまで前進させていこうと考えない)

- 利き腕肩の前辺りでラケットが最大限加速完了した状態にもっていく

という意図に感じました。

それが片手打ち打ちバックハンドの基本として言われる事が多い「打ち終わるまで “横向き” を保つ」という話から反れる「インパクト前後で両肩、両腰、つまり『身体の正面』がボールの位置に向く」インパクト前後の状態かなと想像します。

伸ばした状態の腕を前まで長く動かしてくのは大変です。言われる通りに「横向きを保ったまま」なら距離も長いし、「腕だけで振る」要素も増えるでしょう。

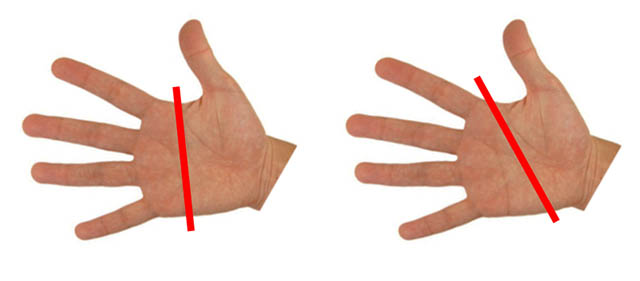

横向き状態における「腕が前に到達していない (要は「振り遅れになる」段階」でも、両肩、両腰、つまり身体の正面をボール方向に向けていく事でラケットの位置を身体の『前』に変えられる。

| 横向きのままだと身体の『前』まで 腕やラケットが到達しない段階でも、 | 身体の正面を横向きからズラせば、 同じ位置でも腕やラケットは身体の『前』になる |

|  |

腕が肩よりも外側に出ると力が出しづらくなる。身体の正面を変えれば、腕の状態は変わらず、肩の正面に腕がある状態でのまま腕の位置を変えられるのは想像が付きます。

同時に「腕の力で振らざるを得ない」を「身体、左右の足でインパクトの衝撃、反動を押し支えられる」状態へ変えているのだと考えます。

この打ち方、身体の使い方はチチパス選手の片手打ちバックハンドにも見られますね。(他選手とティーム選手の中間でややティーム選手寄りという感じ。両方の要素がある)

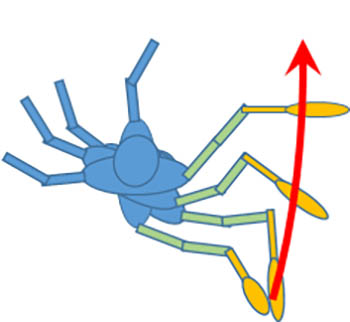

2選手ともインパクト後の腕やラケットが『上』ではなく『横』へズレていく要素の方が強い感じ。

| インパクト前後で上に | インパクト後は横に |

|  |

インパクト前後の安定のため、打点で「ぐいっと」ボールを持ち上げるというより、「パチン」と叩くようにエネルギーを伝えるようなイメージじゃないかと想像します。(ゆっくり振るなら「持ち上げる」打ち方もできる。インパクト前後のラケット速度を上げる事がスイングする目的な訳なので)

『横向き前提』の打ち方における「身体が開く」とは違う

ワウリンカ選手もそうですが片手打ちバックハンドにおける「身体を開く」と言われる問題点との区別が必要でしょう。

ラケットが届く範囲、ボールが打てる範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存します。

ラケットを片手で使う、操作する片手打ちバックハンドですから、“打ち方はどうであれ” ボールとラケットが接触するインパクト前後で利き腕肩の位置がズレれば安定したインパクト、再現性の高いインパクトからは遠のいてしまうでしょう。

身体の構造上、打点から強くラケットを振ろうとすれば、慣性で進もうとするラケットにより腕は上か横に動いていく。腕の長さ以上にラケットは進めないですし、「無理やり止める」のもまた違う選択肢です。

「技術が高い?」「テニスが上手い?」

ボールを打とうとする度に「うまく当てようと神経を使う」打ち方より慣性の法則等をうまく使って「勝手に安定したインパクト前後になる」方が断然良いでしょう。そのための「腕だけでなく、左右の足の力、下半身の力、体重移動等をうまく使ったインパクト前後までの加速動作」だと思います。

| 踏み込みと体重移動で利き腕肩を前進させる | 極端に体重移動と動作のタイミングを感じる練習 |

|  |

ティーム選手みたいに打つにはどうすれば良いのか?

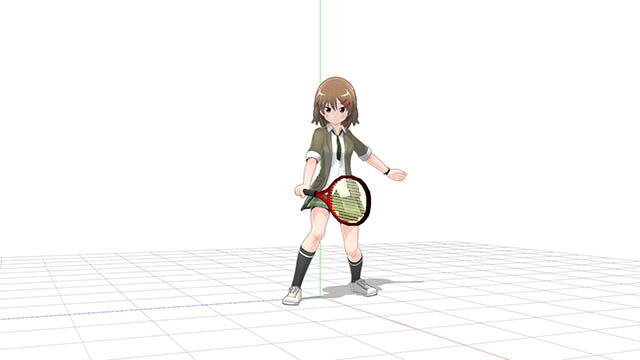

先日、テニスコミュニティーみんラボさんのYouTubeチャンネルでトゥロタージェームズ選手の練習風景動画が載りました。以前は両手打ちだったバックハンドを片手打ちに変えられており、動画を見てティーム選手風の打ち方だなと思いました。

【みんラボ】トゥロタージェームズ選手練習動画

現代のトッププロであるティーム選手、チチパス選手を見て片手打ちバックハンドの参考にするなら似た打ち方になるのは当然かもしれません。写真しか無かった昔と違い、高画質な動画をいくらでも見られます。

では、ティーム選手風の片手打ちバックハンドを勧めるのかと言われれば、まず、従来からの片手打ちバックハンドを現代テニスにマッチするよう改良してきた選手の打ち方を参考にした方が良いのではないかと個人的には思います。

それすら「昔の道具、ボール速度、テンポを前提にした打ち方」とはだいぶ違うのですからね。

|  |

片手打ちバックハンドの習得は簡単ではないです。私は片手打ちをずっと練習してまともにラリーが出来るようになるまで10年以上かかりました。始めたその日に「ボールを打つ」練習を始められる両手打ちバックハンドに対し、「ボールを打つ感覚を掴む」というスタートラインにすら立てずに居る方が大勢居るのが片手打ちバックハンドだと考えています。

ただ、結局「フォアハンドと変わらず自信を持って打てる」のが一つのゴールですから、周りにまともに打てる人が居ないからと言って「両手打ちバックハンドの方が強い」等と言っていても仕方ありません。(自尊心や満足はともかく周りと比べても自分が上手くなる訳ではないですからね)

その上で片手打ちバックハンドに対する理解を深めるなら「より情報の多いもの」を前提に考えた方が良いのではないかと思うのです。

ティーム選手やチチパス選手の打ち方は比較的新しいものでまだ主流でもありません。「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象からそれを作る方法、手法は何でも良い」ので色んな打ち方が出来るし、プロを見てもそれぞれが違った打ち方をしています。(そんな中で「これが正解」と決める難しさや決めようとする意味ね)

その上で、個人的には、テニススクールのレッスンで見られるような「まず横向きになり、ボールが飛んでくるのを待って打点から腕を振ってボールを飛ばそうとする」よりも、

「ボールを打つ相手を観察し、予測に基づきボールから距離を取る。飛んでくるボールに対して距離を合わせつつ、足を使って接近。

左右の足や踏み込み、体重移動等を使って「腕を振る」段階以前にボールを飛ばし回転をかけるためのエネルギー量とエネルギーを加える方向を確保する」ような打ち方。

短い距離でもそういう手法でボールとの距離感、タイミングを合わせて飛ばせる練習をする」

のが片手打ちバックハンドの導入として良いのかなと思っています。

| 踏み込みと体重移動で利き腕肩を前進させる | 極端に体重移動と動作のタイミングを感じる練習 |

|  |

ティーム選手のような打ち方は「高い打点でのボールの処理」や「身体の構造と肩の打点位置に対する制限」「インパクト前後までラケットをどう加速させるか」等の要素を考えられるようになってから試せば良いと思いますし、動画を見てマネする所から入るにしてもこれらの知識は「うまく打つ」には不可欠ではないかと思います。

とは言っても、他の上位選手に比べて、ティーム選手はYouTubeに載っている練習風景等の動画が極端に少ないのですよね。チチパス選手は最近増えてきた印象なのですけどね。

その意味でも増田健太郎プロの説明動画はとても意味がある、貴重なものだなと思いました。教わる、見聞きする内容との差異から「参考にならない」「よく分からない」と感じる方も居るかもしれませんが考えないのは勿体ない。何きっかけでも「自分で考えてみる」機会を持つ事は大切だと考えます。

2021年8月24日追記: 関連YouTube動画

動画編集練習用のYouTube動画を追加しました。今回書いたものに近い内容になります。

テニスの上達のために『片手打ちバックハンドをどう始めるか?』を考えてみる