今回は久々に片手打ちバックハンドについて。

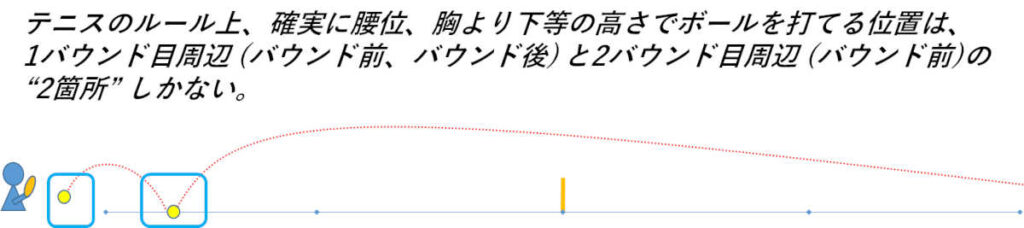

その中でドミニク・ティーム選手の片手打ちバックハンドについて考えてみようと思います。

いつも通り、説明の前提となる情報から触れていく感じになります。今回はそこまでで前編としています。何度も触れている内容が多いですがご了承ください。

後編は具体的にティーム選手の片手打ちバックハンドの特徴について触れていく予定です。

※私は専門家でもコーチでもありません。『ボールの打ち方』を説明する、「フォアハンドはこうやって打ちます」等と解説する立場に無い。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。私は「自身のテニスを上達させるのは結局自分自身、コーチや周りの人達ではない」と考えています。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。まずは普段からテニスを見ているコーチにご相談される方が絶対に良いです。内容について「間違いだ」と感じ、ご自身で何か考えるきっかけになるならそれも良いです。くれぐれも怪我等なさらないようご注意ください。

- ティーム選手の片手打ちバックハンドの特徴

- 「片手で打つ」とはどういうことか? 【腕の構造と動作】

- 「片手で打つ」とはどういうことか? 【ラケットという道具、腕とラケットの関係性】

- インパクト前後で『前腕とラケットに角度がある』意味

- 『振り子スイング』という表現も『腕とラケットとの角度』ありき

- 「打点で何かする」のは無理ではないか?

- 「打点から何かする」のも無理ではないか?

- 肩支点の打点の狭さ。踏み込み、体重移動が『インパクトの幅 (肩の位置の前進)』を作る

- ボールを点で捉えるのか、面(線)で捉えるのか

- 肩の位置に制限が強い片手打ちバックハンドだからこそ

- 片手打ちバックハンドに見られる「うまく打つ」工夫1:『肘による誘導、リード』

- 片手打ちバックハンドに見られる「うまく打つ」工夫2:『回転をかける、ボールを持ち上げる要素』

- 2021年8月16日追記:後編をしました

ティーム選手の片手打ちバックハンドの特徴

個人的にティーム選手の片手打ちバックハンドの特徴に次のような部分があると思っています。

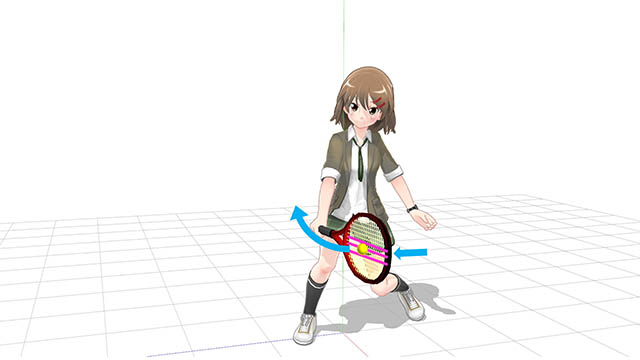

テイクバック、準備段階で「利き腕肘が伸び気味」で「手やラケットが身体から遠い位置」にあり、

腕が伸び気味、ラケットとラケットを持つ手が身体から離れた状態・位置からスイングを開始するので、

前方向への踏み込み、体重移動より、身体の向きの変化 (回転) がラケットの前進、加速のきっかけになっているように見える。

これらの特徴を片手打ちバックハンドに見られるいくつかの要素を確認する所から考えていきたいと思います。まずはその辺りから書いていきます。

「片手で打つ」とはどういうことか? 【腕の構造と動作】

片手打ちバックハンドは利き腕だけでラケットを操作し、ボールにエネルギー (飛距離・回転に応じたエネルギー量、飛ばす方向・角度を決めるエネルギーを加える方向性) を加えて打ちます。

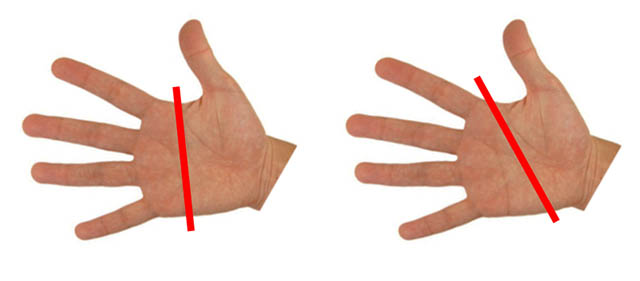

指を除き、腕関節で曲がるのは『肩』『肘』『手首』となり、

|  |  |

同時に『上腕 (肩から肘まで)』と『前腕 (肘から手首まで)』は各部にある2本の骨が捻れます。

|  |

※プロネーションを「手首をひねる、回転させる」と説明する事がありますが、手首関節に回転する機構はありません。前腕の捻れによりものです。(左手で右手の手首を押さえ回転させようとしてみればわかる)

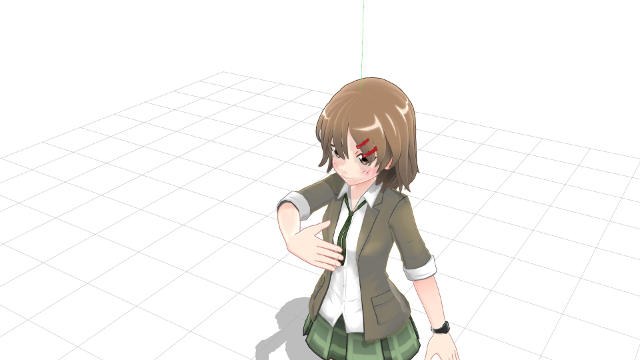

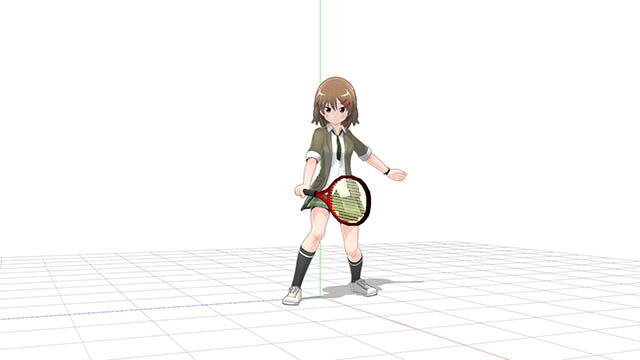

教わる『片手打ちバックハンドの打ち方 (こういう手順、こういう動作で打つ)』とは関係なく、伸ばした腕を肩関節の動きを中心に動かそうとすればこういう動きになります。

もう少し片手打ちバックハンドっぽくするならこういう感じです。

片手打ちバックハンドを始めたばかり、球出しのボールを打って打ち方を確認している段階の方だとこういう打ち方、スイングを見かけますよね。

|  |

でも、これだといつまで経っても相手と打ち合うラリーは難しいままでしょうね。

打ち方どうこうではなく、「ボールを打つ」という事への認識、理解を深めていく。ボールを打つ練習より、まず「自分で考える」必要があるのだろうと思うのです。

「片手で打つ」とはどういうことか? 【ラケットという道具、腕とラケットの関係性】

テニスでは「ラケットを手に握って使う」という制約・ルールから身体を動かす『動作』とラケットの『握り方』との間に特有の関係性が出来ていると考えます。

『厚い』『薄い』とは違うラケットの握り方

日本ではラケットの握り方を示す際『厚い』『薄い』という表現を使いますが、ここで言いたいのは『手の平の中でグリップ部が当たる角度、前腕とラケット中心軸との角度』です。

これは『厚い』『薄い』とは別の基準です。

『薄い』と言われるコンチネンタルグリップでも下の2つの図では手の平の中でグリップ部が当たる角度、前腕 (肘から手首まで) とラケット中心軸の角度が違っているのが分かるかと思います。

前腕に対してラケット中心軸が立っている状態をハンマーグリップ、角度がなだらかで全然の延長線上にラケット中心軸が来るような握り方をフィンガーグリップと言ったりしますね。(ただし「角度が何度以上はハンマーグリップ」といった区分ではないです。人によって握り方、握れる状態も違いますし。)

フィンガーグリップ的な握り(腕の延長線上にラケット)で打つ片手のスイング

片手でラケットを握った状態で、ラケットの中心軸が前腕の延長線上に来るような角度の浅い握り、フィンガーグリップ的な握り方を用いて強くラケットを振ろうとすると「腕とラケットが同じ肩支点による円を描くような動き方」になりやすいでしょう。

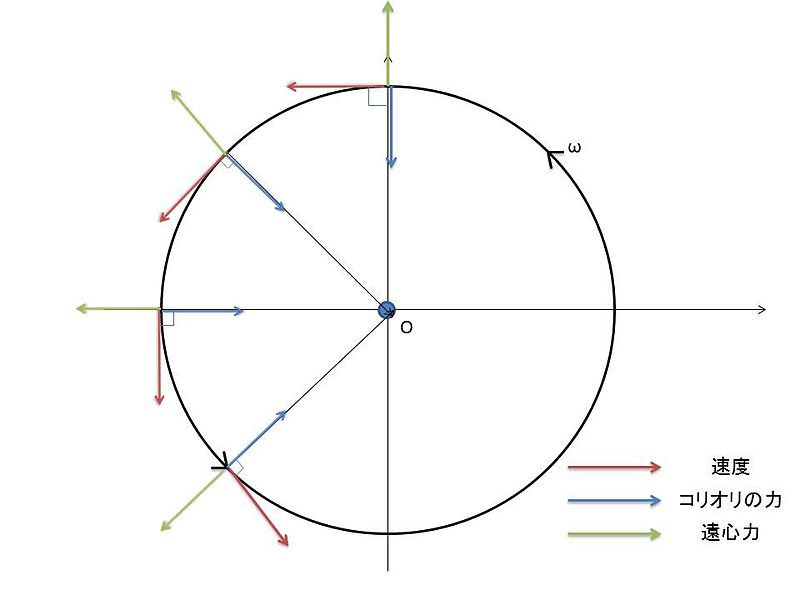

ラケットの重さもあり、ラケットを振る事で「遠心力(※)を感じやすい」と思うかもしれません。

|  |

※物理的には「遠心力という力は存在しない」そうです。(存在しない力でボールは飛ばない。「遠心力で飛ばせ」はイメージ表現でしかなく実際に起こる事象とは関係ない。混同しない事) ただ、加速したラケットには慣性による直進性が働くので前進しようとするラケットに腕が引っ張られて「うまく振れている」印象は持つでしょう。

ハンマーグリップ的な握り (腕とラケットに角度が付く) で打つ片手のスイング

逆に前腕とラケット中心軸に角度が付くハンマーグリップ的な握りを用いた場合、肩支点のスイングでボールをうまく捉える事が難しくなってきます。

下図のように肩支点の腕動きとラケット面の位置が立体的にズレているからです。

腕の動きとラケット面の動きが近い、腕の動きでラケット面の位置を把握しやすいフィンガーグリップグリップ的な握りとの差は明らかですね。

こう書くと「フィンガーグリップ的な握り、前腕とラケット中心軸との角度がゆるい握り方をした方がラケットをボールに当てやすい?」と思ってしまいそうですがテニスでは少し違ってくるでしょう。

テニスにおいてボールにエネルギーを加えるのはラケット本体ではなく、縦横に張られたストリングス (ガット) だからです。

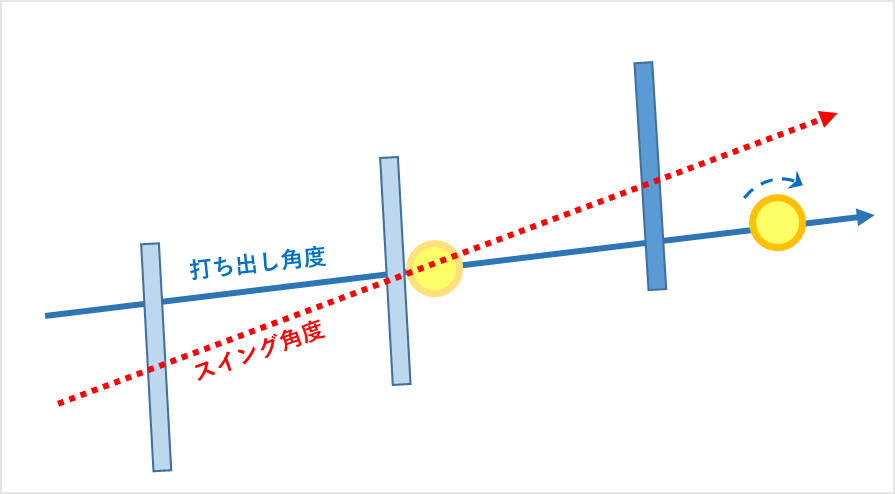

インパクト前後で『前腕とラケットに角度がある』意味

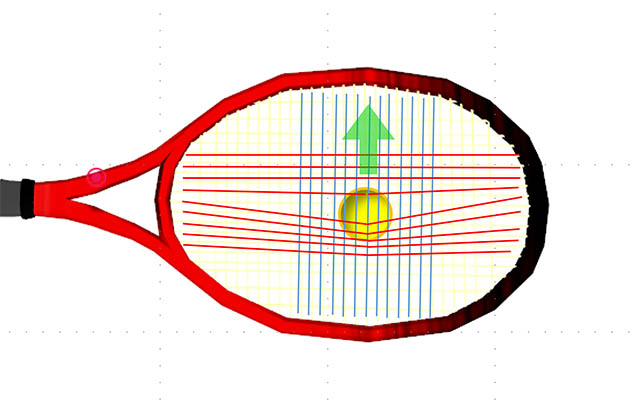

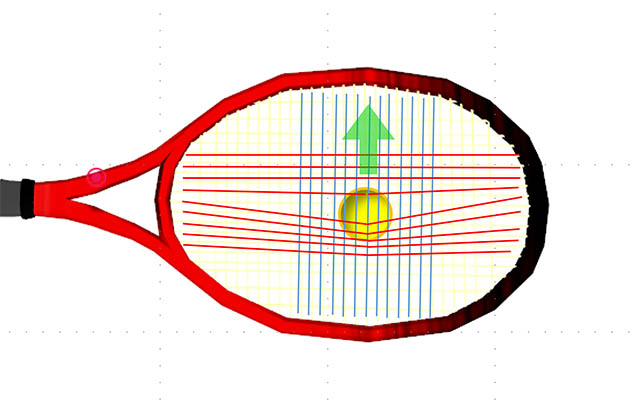

ラケット面には縦横90度に交差する状態でストリングスが張られています。

ボールに回転をかけたい場合、短い『横糸』より、長さのある『縦糸』を最大限稼働させてボールに「ひっかかる、全体に均等ではなく、偏ってボールにエネルギーが伝わる」状態を作る。

具体的には『横糸』とスイング方向、ボールの当たり方が一致する状態が望ましい、横糸と90度で交差する縦糸が最も稼働しやすい状態になる。

同時に、縦横90度に張られている事を理解すれば「どの方向にスイングしていけば縦糸がもっとも稼働するか、ひっかかるか」がイメージしやすい。

「縦糸と90度で交差する『横糸』の方向に、下から上、上から下、右(左)から左(右) にラケット面が進んで行けば自然と回転がかかる」理屈です。

|  |

低いボールを打つからと言って、ラケットヘッド側が下がった状態、フィンガーグリップ的に腕とラケット中心軸が一直線に近い状態になると「何かしらの工夫をして回転をかける」必要が出てきます。

腕とラケットの角度の有る・無しだけで「ボールを打つだけで自然とトップスピンがかかる」というスイングから遠のいてしまう感じ。

基本となる打ち方でわざわざ難しい打ち方をする意味は薄い。縦糸がしっかりとかかりボールを持ち上げる、回転がかかる打ち方にしたい。そのためには前腕とラケット中心軸の角度を意識する事も重要だと考えます。

|  |

※ボレー等で言われる「ボールを打つ際にラケットヘッドを下げるな。ヘッドを立てろ」という話も腕とラケットとの関係性を述べたものだと思います。(指示関係なくヘッドを下げない『形』だけ再現しても意味がない)

ただし、これはインパクト前後の状態、ボールを飛ばし回転をかけるためのインパクト時の条件の話なので「準備段階や振り始めの段階からずっとラケットと腕の角度を付けた状態と保つ。手首を固めて動かないようにする」等はラケット加速やスムーズなスイング動作にはマイナスになると考えます。

加速により得られる慣性の直進性を利用したスイングにしたい。この辺りは後述します。

『振り子スイング』という表現も『腕とラケットとの角度』ありき

片手打ちバックハンドを教わる際「腕を振り子のように使ってスイングする」という話を聞くことがあります。こういう動きですね。

個人的にはこれも「前腕とラケット中心軸の角度ありき」だと考えています。

腕は縦に振っているけれど、前腕とラケット中心軸に角度がある事で「縦糸」がボールにかかり持ち上げてくれる状態が “自然と” 作れます。

※繰り返しますが、テイクバックからインパクトまでは「手首をガチガチに固めて腕とラケットとの角度を維持する」等はしなくて良い。リラックスさがないと再現性、加速の妨げになる。

腕を縦に振る、縦に動かすからといってラケットヘッド側が下がってしまう、前腕とラケット中心軸が一直線に近くなってしまうと回転や飛び出す角度、方向がコントロールしづらくなる。フォアハンドで言うバギーホイップのような当たり方になってしまいますね。(バギーホイップでまっすぐ飛ばす、確実にネットを越す等は難しいです)

|  |

「打点で何かする」のは無理ではないか?

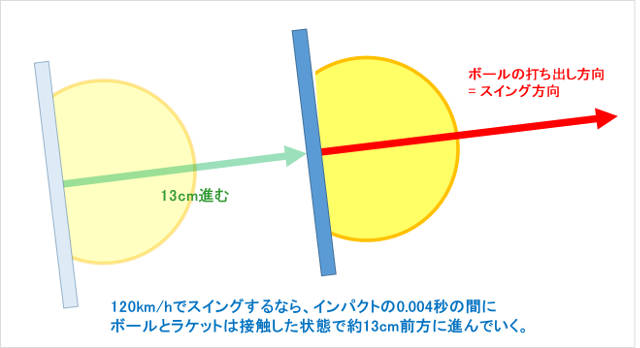

ボールとラケットが接触するインパクトは0.003~0.005秒と言われます。

この数字が正確かは別にして「インパクト前後のラケット速度を時速130km、インパクト速度を0.004秒とすると、ボールとラケットは接触してから離れるまで約13cm、『接触状態のまま』 前進していく」という計算になります。

スーパースロー動画を見てもそう見えますね。

142mph Serve – Racquet hits the ball 6000fps Super slow motion

また、人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒と聞きます。

つまり「我々がインパクトの瞬間を認識し、これに操作を加える (うまくラケットを当てようと操作する) のは困難だ」と思えます。むしろ「当たる瞬間に合わせてうまく操作しよう」とすればラケット速度の低下 (力の緩み、不安定な軌道) に繋がりそうです。

一方、物体であるラケットには慣性の法則 (運動の第一法則) が働きます。我々がそう誘導する事で「加速したラケットは勝手にボールに向かって前進していき、当たった後もそのまま前進し続けようとする」と考えます。加速させれば勝手に前進していくのですからそれを利用したいです。

トッププロのスイングがとても速く、安定してボールを捉えているように見えるのはこの原理 (慣性による直進性)、特性を利用しいる点が挙げられるのはないかと考えます。

多くの選手が「インパクトの瞬間、ボールを見てない」事実もこれを示していると考えます。

「打点から何かする」のも無理ではないか?

我々は、『打ち方』を習う段階でラケットを持つ手や腕を差し伸ばした空中の一点を『打点』として認識させられます。そして、ボールを打つ手順に含まれている『打点』を気にする余り「打点で何かする」「打点から何かする」と考えがちでしょう。

ただ、実際にはボールとラケットは「10cm強の幅の中で接触した状態のまま前進してから離れていく。」と考えます。「打つ瞬間ボールが空中停止し、空中の1点である打点から唐突に飛び出し飛んでいく」なんて事は起きてないでしょう。

イメージと実際の事象には乖離がある。ならば実際の事象を全体にどうボールを打つべきか考える方が望ましいと私は考えます。(教わる『ボールの打ち方』『手順』とは別に)

反応時間の話を書きましたが、ストロークで言えば時速150km位、サーブで言えば時速200kmを生み出すラケット速度の中、0.003~0.005秒しかないインパクトに合わせて「何かする」のは無理だと考えます。(目の前を通過する新幹線を想像してみる)

ありがちな「打点からラケットを振り上げて回転をかける」等の認識はボール速度が遅く、ラケットもゆっくり振れるかなり限定的な状況でしか活きない感覚じゃないでしょうか。

肩支点の打点の狭さ。踏み込み、体重移動が『インパクトの幅 (肩の位置の前進)』を作る

ラケットが届く範囲と肩の位置の関係性

ラケットは手に握って使うのでラケットが届く位置はラケットを持つ腕の肩の位置に依存すると考えます。

ラケットの長さ、腕の長さは決まっているし、伸ばしたり、長さを消したりもできないです。

結果、肩の位置から前後左右、上下に「遠すぎる」或いは「近すぎる」位置では良い状態でボールは打てない、或いはシンプルに「届かない」事になります。

|  |

身体の構造から来るフォアハンドとバックハンドの違い

準備段階からインパクト前後に向けてラケットを持つ腕の位置が動いていくフォアハンド側に対して、バックハンド側は準備段階からインパクト前後まで身体の前側にあって変わらない。

両手で握るなら非利き手側の前進 (両手打ちバックハンドは非利き手で打つフォアハンドという話) をサポートに使えますが、片手打ちバックハンドは『ラケットを持つ肩の位置による制限を強く受ける』のです。

|  |  |

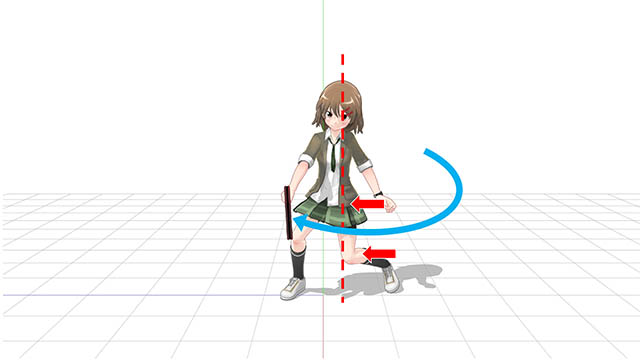

足や体重移動を使って肩の位置を移動させる重要性

だからこそ、『左右の足の力』や『体重移動』により、擬似的に利き腕肩の位置の前進できる幅を作る事が大事だし、意味を持つと思っています。

フォアハンドよりも肩の位置に制限のあるバックハンドだから、両手打ちよりも制限のある片手打ちバックハンドだから尚更です。

| 踏み込みと体重移動で利き腕肩を前進させる | 極端に体重移動と動作のタイミングを感じる練習 |

|  |

我々は左右の足で地面を踏み、同じ強さで押し変えされる『反力』を利用し、立ち、歩き、走り、止まり、そして姿勢を維持しています。

当然、この踏み込みや体重移動によるラケットを持つ肩の位置の調整は、

- 『1. 接近してくるボールとの距離感やタイミングを合わせる』にも、

- 『2. ラケットを加速させて強いエネルギーをもたせる』にも、

- 『3. 利き腕肩の位置を移動させてラケット面がまっすぐ進む軌道を確保し、ラケット加速、慣性による直進性を得やすくする』にも、

- 『4. ボールにエネルギーを加える際の反動を押させ姿勢を維持する』にも、

意味を持ちます。

片手打ちバックハンドには、左右の足を使った踏み込み、体重移動、そしてボールを捉える際にはしっかりと地面を踏んで反動を抑えるという要素が重要だと考えます。

|  |

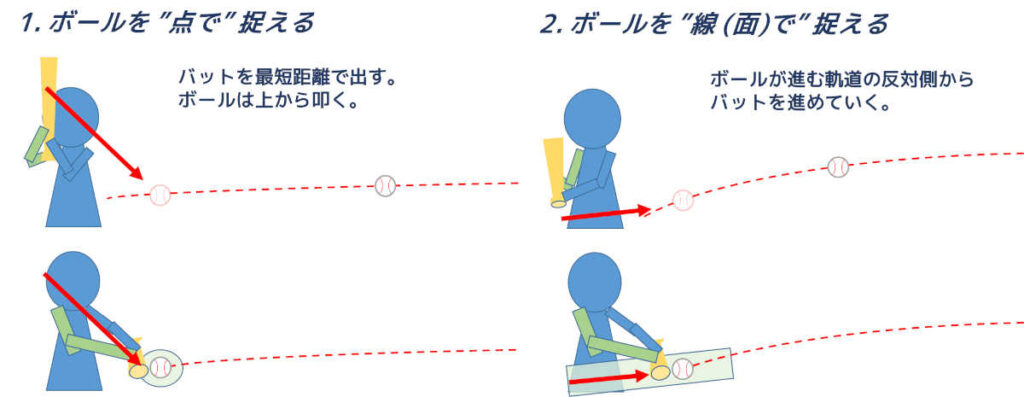

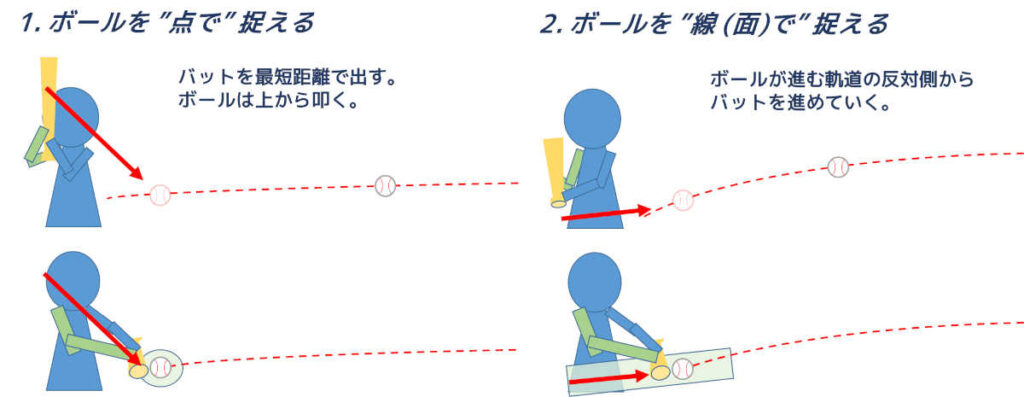

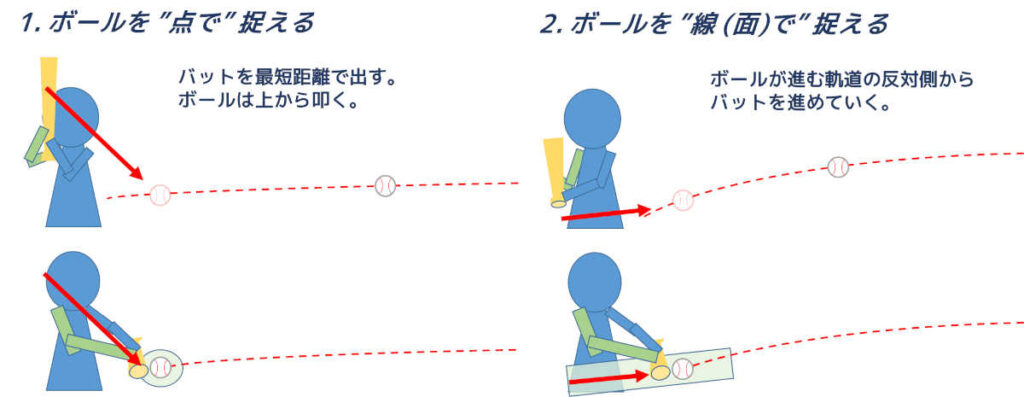

ボールを点で捉えるのか、面(線)で捉えるのか

野球のバッティングにおいてバットでボールを打つ際、「点」で捉えるか、「線(面)」で捉えるかという2つの考え方があります。

昔は「バットは最短距離で出せ」とテニスにおける『打点』に向けて一直線に振り降ろすような指導しかありませんでした。

ただ、落ちる変化球の一般化、加えて日本に多い「きれいな逆回転でまっすぐ飛んでくる」直球から微妙に回転軸がズレた「小さく曲がる」直球(小さな変化球)が浸透した事で「ボールを点で捉える」「ボールを前で捉える」考え方では三振の山になってしまいます。

結果、「ボールを捉える位置を身体に近い位置に取る」「ボールが進んでくる軌道の反対側からバットを進めていく」という線(面)で捉える考え方が広がってきました。

米国 (MLB) では「点で捉える、最短距離でバットを出す」という考え方自体昔から無かったように思うので野球の変化 (MLBは野球研究の最先端) によりバッティング側が考え方を変えざるを得なくなった感じ。2021年現在「最短距離でバットを出す。(点で捉える、打点を前に取る)」という話をすると馬鹿にされる雰囲気になっています。(ほんの10年程前まで皆「最短距離でー」と言っていたのに「俺そんな事言ってない」みたいな変わり方)

でも、この話、同じ物理現象であるボールの飛び、回転を起こすテニスでも当てはまるものです。

下のaとb、2つのインパクト前後のラケット面の状態。テニスに詳しくない人でも「a図 (左) の方が安定的に繰り返し同じようにボールを飛ばせそう」と感じると思います。

| a. インパクト前後のラケット面が安定 | b. 大きく向きが変わる中でボールを捉える |

|  |

肩の位置に制限が強い片手打ちバックハンドだからこそ

ラケットが動き軌道、届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存し、片手打ちバックハンドのラケット軌道は円を描くような軌道になりやすいです。

我々はテニスを教わる過程『打点』を強く意識され、「打点で何かする」「打点から何かする」と考え、それを示す動作をします。

具体例で言えば、「準備から振り始め。そこからインパクト前後のラケット加速を重視しない」動きです。『打点』までは “なんとなく” ラケットを進めていって『打点』から一生懸命ラケットを振ってボールを飛ばそうとする感じ。

|  |

でも、安定したインパクト前後のラケット面の状態、再現性の高いスイング、速いボールに負けないインパクトを作るには

- インパクト前後までにラケットを加速させて慣性による直進性をもたせる事

- 我々が「ボールに当てよう」とする動作で慣性による直進性を邪魔しない事

- インパクト前後までにラケットを十分加速させるため、「腕を振る」段階までに左右の足、下半身の力、体重移動をうまく使う事

等が重要だと思います。

「カーブではスピードを落とせ」の標語が示すように一定の直線的区間がなければ強い加速は難しいです。

インパクト前後までにラケットを強く加速させ、人が認識し操作を加えられないインパクト前後のラケット面の状態を安定させ、以前よりも速度や打ち合うテンポの上がった現代テニスにおいて安定してボールを捉えるためにも「肩支点の動きだけでなく、左右の足や体重移動を使って “直線的に” ラケットが進んでいく区間を作る。そして加速したラケットによる慣性の直進性をうまく使う」という意識が大事に思います。

|  |  |

「腕の力は弱いから身体全体を使って打て」という話を漠然と聞いていても自分が困ると思うのです。

そして『片手打ちバックハンドの打ち方』の説明を見ても「打点から」の動きを強調したものが多いように思います。

『打ち方 (打つ形)』の情報を重視し、『打点』を重視する聞く側の関心には合っているでしょうが「インパクト前後までのラケット加速が十分できていなければ安定して打ちづらい」問題点は改善されないかもしれないですね。

例えば「手に握るラケットが勝手に時速200kmまで加速したら我々は何の操作もできない」のは分かりますよね。

「腕を振って一生懸命ラケットを振ろうとする」「インパクト前後までは “何となく” ラケットを進めていく」意識、認識は個人的にはとても勿体なく思えます。

片手打ちバックハンドに見られる「うまく打つ」工夫1:『肘による誘導、リード』

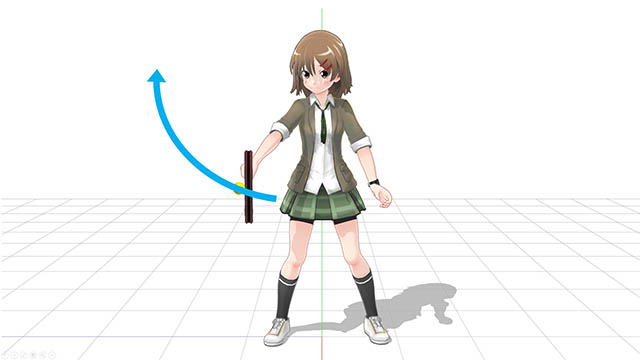

さて、個人的にですが、片手打ちバックハンドで見られる『うまく打つための工夫』に「利き腕肘によるラケットの誘導、リード」があると考えています。

下のような動作ですね。

(右はストップボレー、ハーフボレーですが、肘の位置、動きでラケットを誘導しているのが分かるかと思います)

|  |

ラケットを持つ腕を伸ばした状態から振り始めるとラケットは肩支点の円軌道の動きになりやすいです。

|  |

踏み込みや体重移動でラケットを持つ腕の肩の位置を前進させる、位置調整をしていくにも肩の動きが円軌道だけだと慣性による直進性を利用したスイング、インパクトを作る。飛んでくるボールに対して反対側からできるだけまっすぐラケットを進め、加速させて行くためには感覚面で合わせづらい。(腕の動きでは調整の幅がなく、足や体重移動で全て合わせるしかないので)

そこで準備段階でラケットを持つ腕の肘を “軽く” 曲げ、スイング開始のきっかけとして肘先導の動きを入れる事でボールが飛んでくる軌道上にラケット面を誘導、直線的な加速距離を設ける工夫をしていると考えます。

慣性の法則: グリップ側から手に引かれるラケット、慣性の法則でその場に留まろうとするヘッド側、留まろうとする力と引く力は釣り合い、引く力の方が強いからヘッド側は進む方向の真後ろから “後方に引っ張りながら” 追従していく。

ただ、片手打ちバックハンドを使うプロでも様々ですし、ラケットが加速し進んでいくのも物理現象なのでやり方は何でも良い。この工夫に「絶対」がある訳ではないでしょう。あくまで自分が使える『要素の一つ』ですね。(やるべきとか、やればOK、コツの類ではない)

私の場合はフェデラー選手が他選手よりこの要素が強く感じられるので参考にしたものです。

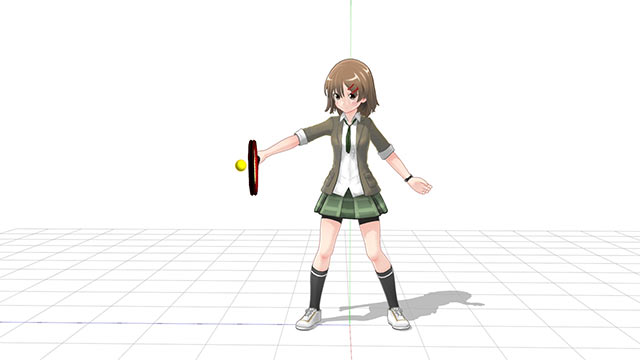

片手打ちバックハンドに見られる「うまく打つ」工夫2:『回転をかける、ボールを持ち上げる要素』

こちらは途中で述べてしまいましたが、それまでのラケット加速、慣性による直進性ありき (打点から振るではなく) ですがインパクト前後では肩支点でラケット面の衝撃を支えざるを得ない片手打ちバックハンドにおいてボールを上手く捉える、うまく回転をかける、飛距離をコントロールする工夫です。

1. 腕とラケットとの角度

インパクト前後までのラケット加速の手法が何であれ (足や体重移動を使っても良いし、時間的、空間的余裕がなく「腕を振る」だけになる場合もある。ラケットが進むのも物理現象だから方法は限定されない)、先に述べたようにインパクト前後のラケットと前腕の間に角度が付く状態になるとスイングするだけで自然とトップスピンがかかる打ち方になりやすいと考えます。

|  |

最初から軽くラケットを握り過ぎるとスイング途中でラケット加速によって握りがズレる (一般的な言い方で言えば遠心力に引っ張られる)、或いは最初から前腕とラケット中心軸に角度がつきにくい握り方をしているとインパクト前後でラケットヘッド側が落ち、自然なトップスピンが得られにくくなると考えます。

特に低いボールを打つ際は腕の動きは『縦』方向に動き易いので前腕とラケット中心軸に角度がないと「ボールが持ち上がらない」「ネットを越さない」原因になりそうです。

逆に高いボールは腕を『横』に払うような動きになりやすいです。前腕とラケット中心軸の角度を少し緩やかにして打つか、前腕を少し捻った状態、ヘッド側が少し上がった状態で上からボールを抑えるように打つ方法等があると思います。(下左図のように低い打点同様「後ろから」「下から」と思って捉えるとボールを抑えられなくなる)

|  |

高い打点は無理に強く打つ必要はないし、もっと言えば「腰以下の打点で打てる位置で打つ」事を考えるべきかと思います。

2. 左右の足の力、下半身の力、体重移動による肩の前進

繰り返しになりますが、フォアハンドよりも肩の位置に制限のあるバックハンドだから、両手打ちよりも制限のある片手打ちバックハンドだから尚更『左右の足の力』や『体重移動』により、擬似的に利き腕肩の位置の前進できる幅を作る事が大事だし、意味を持つと思っています。

| 踏み込みと体重移動で利き腕肩を前進させる | 極端に体重移動と動作のタイミングを感じる練習 |

|  |

準備した位置から動かず肩の位置も変わらないのではなく、肩の位置を移動できる『幅』を持つ事で「ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の肩の位置に依存する」という制限を緩和できますし、ラケット加速、慣性による直進性 (加速には直線的な加速区間が必要) にも役立ちます。

腕を振ってボールに回転がかかるラケット軌道を作るのは大変です。身体が前進していく中で自然と「斜め上向き」のラケット軌道が生まれるようにすればもっと楽になるでしょう。

「姿勢が高い、腰を落とした所から足でボールを持ち上げるんだ」みたいな事も言われますよね。

|  |

2021年8月16日追記:後編をしました

後編を追加しました。