今回もサーブについて考えます。どうしても「打点で何かする」「打点から何かする」のではない、ボールとラケットが接触するインパクト前後までの動作に目を向けたいと思ってしまいます。

長くなったので前後半に分けようかと思いましたが、分ける事でいつも流れが分断している気がするので1回分にしました。

2万文字近くありますし、あれこれ寄り道しながら色々と述べていますので、分かりづらかったらすいません。

※私は専門家でもコーチでもありません。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。私は「自身のテニスを上達させるのは結局自分自身、コーチや周りの人達ではない」と考えています。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をいただける自信もありません。まずは普段からテニスを見ているコーチにご相談される方が良いです。何かしらご自身で考える際の参考になるようでもくれぐれも怪我等なさらないようご注意ください。お願いいたします。

- サーブ (特にスライスサーブ) でよくあるスイングイメージ

- でも、このイメージだとバウンド後の “伸び” が出ない?

- ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象。「なぜ?」を知ろうとする意味

- エネルギーを加える方法は「何でも良い」

- ピッチャーはこんな動作をしていない

- やり投げ選手は “どこで” 遠くまで飛ばすエネルギーを発生させているか?

- サーブを打つ際、「上げたラケットを振り下ろす」イメージなのでは?

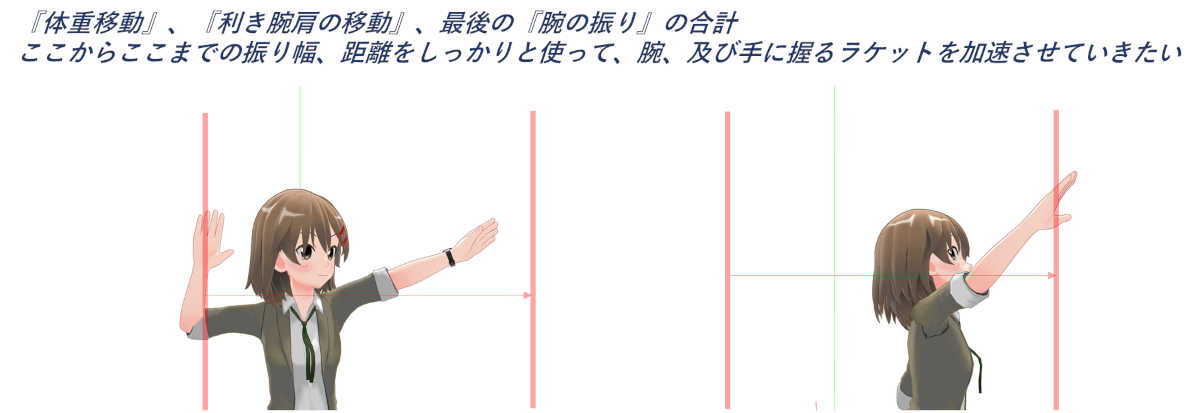

- インパクト前後のラケット速度はインパクト前後には作れない。助走・加速距離の話

- サンプラスさんのトロフィーポーズの謎

- 肘の角度、手や腕・ラケットと頭とのスペース、距離

- 距離がある『形』を作るのは意味がない

- 高いトス、トロフィーポーズでの長い停止が『ラケットダウン』させてしまう

- シンプルな準備でもラケット速度を最大化できる

- 手に持つラケットをまずボールに「近づけよう」とする動作

- サンプラスさんのサーブは何故「スイングを止めている」と言われるのか?

- (因みに) 30~40cmの『インパクト区間』、慣性による直進性を使いボールを捉える

- 身体と上腕との位置関係、身体の右側 (左側) を腕やラケットを進む意味

- 慣性の法則を使えば、それほど難しい動作ではない

- フェデラー選手が見せるステップインしてのサーブ練習

- ラケットヘッドが走る、ムチのように使うは慣性によるもの

- まとめ:見た目だけではなく、シンプルな理屈 (目的) から各動作を確認していく

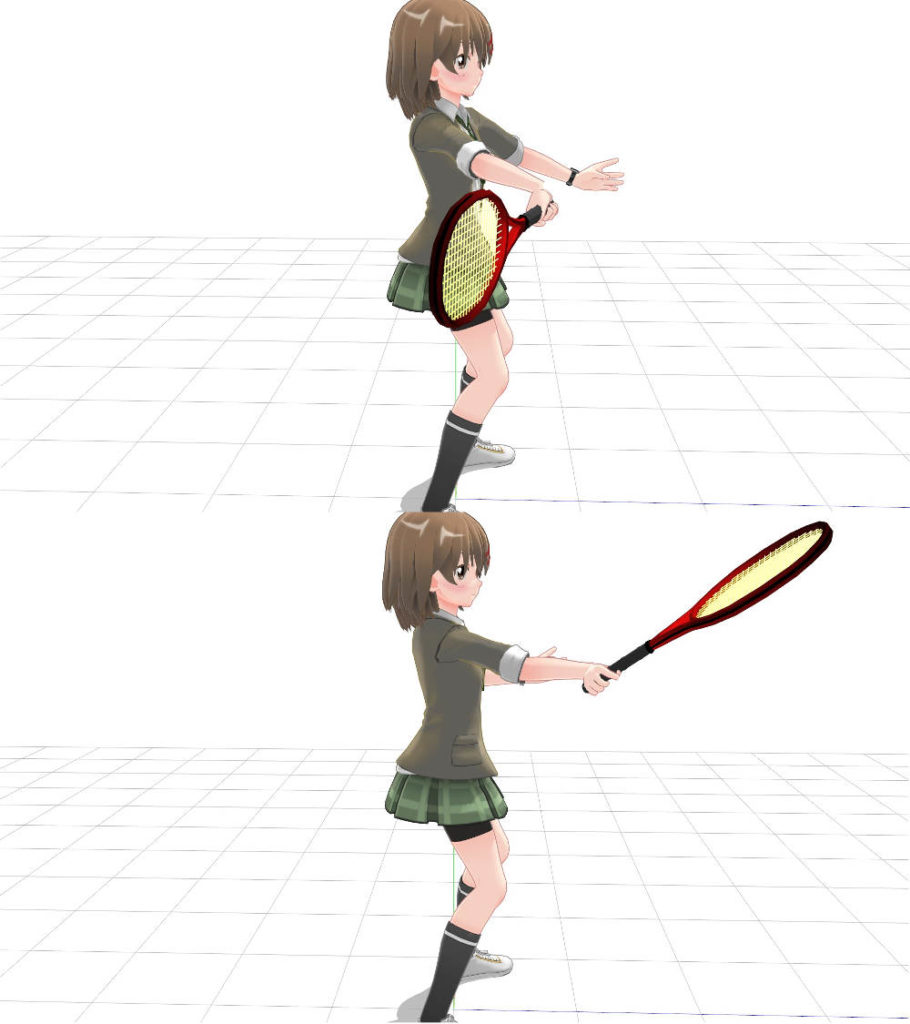

サーブ (特にスライスサーブ) でよくあるスイングイメージ

頭よりも高い位置にトスしたボールに対して「回転をかける」という意識が加わる事で、スライスサーブを打つイメージで持ちやすい、実際の映像でもよく見る打ち方、動作にこういったものがある気がします。

(スライスサーブの打ち方を学ぶ、入門というより、ある程度、サーブを打てるようになった方がスライスサーブを打つ際に取る工夫、手法の一つという感じ)

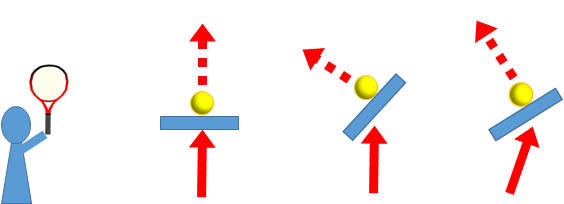

腕とラケットがほぼ1直線になる状態での”最高到達点”でボールを捉える (打点)。肩支点で腕とラケットが振り下ろされる方向とラケット面の向きとのズレ。そしてボールにエネルギーが加わる方向とのズレで、ボールの中心から右側 (左側) に偏ってエネルギーが加わり、同時にボール自体も左 (右) に飛んでいくようにエネルギーが加わります。

|  |

これにより、腕やラケットが進んでいく方向に対してボールは左側 (右側) に飛んでいくし、飛んでいく際に「飛ぶ (前に進む)」エネルギーが消費され、且つ、バウンド時の摩擦で更に消耗し、回転のかかったボールは左 (右) に曲がり、バウンド後によりズレていくという感じです。

でも、このイメージだとバウンド後の “伸び” が出ない?

ただ、(あくまで個人的にですが) 我々がこういうイメージでスライスサーブを打つと「バウンド後のボールが伸びる」或いは「弾みながらバックフェンス、サイドフェンス方向まで飛んでいく」ようなサーブにはなりづらい気がしています。プロのサーブに比べて純粋に「ボールに加わるエネルギー量が大きくないから」です。

|  |

「現にプロがそうやって打っているじゃないか。だったら打ち方として正しいはず」と思われるかもしれませんが「ボールに加わるエネルギー量が大きくない」というのは「インパクト前後のラケット速度が速くない」とほぼ同義です。

「どうやってインパクト前後のラケット速度を高めるか」という方向ではなく、プロの打ち方を見てイメージを持つ際に「ボールを捉えてからラケットを振り抜く」という部分だけが強く印象に残っているのではないかといった事です。(ボールに加えるエネルギー量についてはこの後触れていきます)

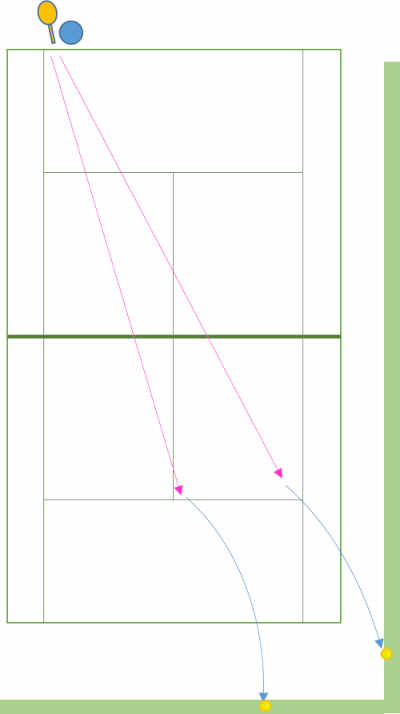

また、バウンド後の伸びと聞いて「え、スライスサーブならバウンド後に周囲の壁までが届かないでしょ」と思われる方は下図のようなスライスサーブを見たり、打ったりされているのかもしれません。

(2バウンド目はベースラインを越えた辺りになる。或いは曲がり方によってはベースラインまで到達せず2バンド目に至る感じ)

※本来自身が発揮できるエネルギー量、それを生み出す身体の使い方に目を向ける事なく「筋トレだ」「体幹だ」と言うのは「不完全燃焼が発生している原因を解消せずエンジンを大きくして速度を出す」といった事でしょう。多少、ボール速度が上がっても今度は「息切れでプレーが続かない」「身体のバランスが崩れて打ち方が崩れる」等が起こる気がします。

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象。「なぜ?」を知ろうとする意味

「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象である」と思っています。

世界的なトッププロも始めたばかりの初心者も同じ物理法則の元生活し、テニスをプレーしている。

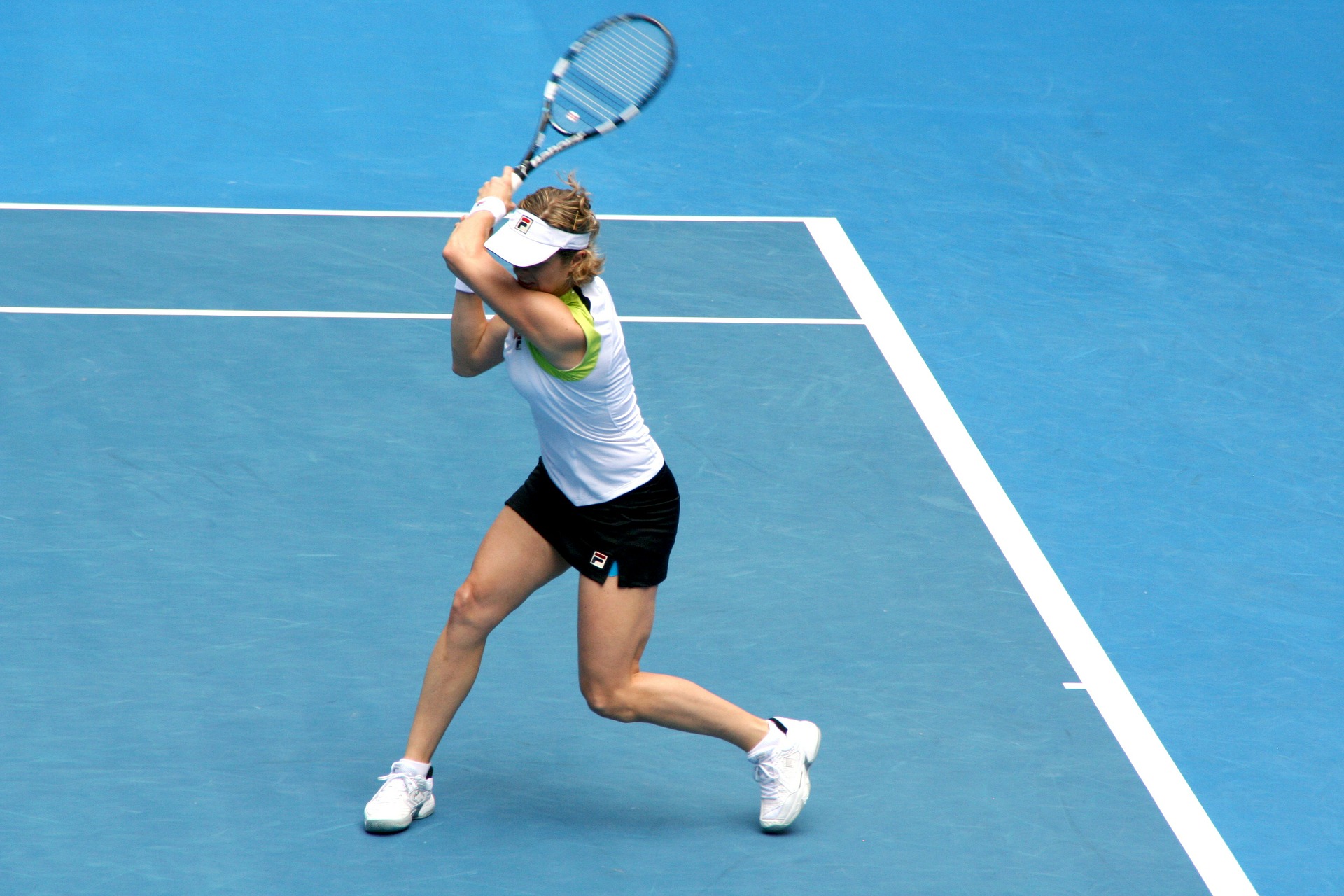

moerschyによるPixabayからの画像 |  Photo by Miguel Teirlinck on Unsplash |

ボールを打つ際に漫画の必殺技のようなイメージを持ち込んたり、「ナダルだから」「ティームだから」とプロ達がこの世の法則外の理屈でボールを飛ばしているような考えを持ってしまう。「何故、ボールは飛び回転がかかるのか」を知ろうとしないまま、ボールを打つ練習ばかりしているのは (自身のテニス上達を目指すという意味では) とても勿体ない事だと私は思います。

(「やたらボールを打ちたがるけど何を根拠に1球、1球のボールを打っているの?」ということ。イメージだけだと再現性が低いし、知らない内に基準が変わってしまう。例えば1kgは誰にとっても1kg。現象を起こす具体的な基準を持ちたい)

我々が打つボールの質を決めるのは『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』の2つでしょう。

ボールが飛び回転がかかるのには理由があり、ボールを真上に突こうと真上に向けてボールにエネルギーを加えているのに「ボールが真下に飛んでいく」なんて事は起きません。

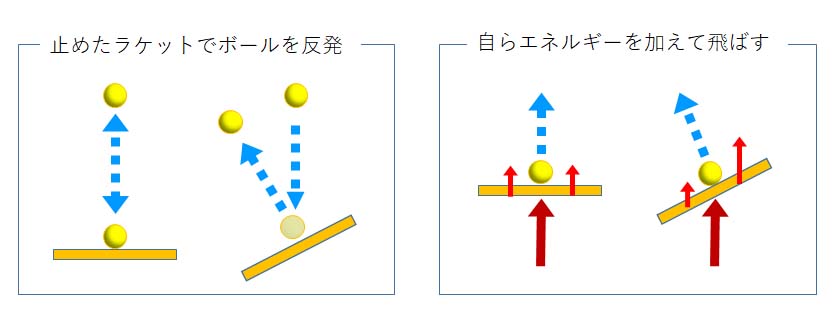

そして我々が使えるエネルギーには『1. 重量と速度を持って飛んでくるボールが持つエネルギーを反発させる』事と『2. 自ら加速させたラケットが持つエネルギーをボールに伝える』事の2つがあります。

前者は主にボレーで (ボレーではラケットを振るなと言われるもの)、後者は主にサーブで (だからインパクト前後のラケット速度、ラケット重量、当たり方が意味を持つ)、ストロークでは状況、目的によってボールとラケットのエネルギーのバランスを取って使う事になります。

(ベースラインはるか後方のボール速度が落ちた、飛ばす距離が長い位置で「遅く振る」のが適さない場合もあるし、リターン等、ボール速度が速いのに「負けじと強く振って返そうとする」のが適切とは言えない場合もある)

ボール及びラケットが持つエネルギー量は『1/2 x 重量 x 速度 ^2 (2乗)』で計算されるようです。

つまり「インパクト前後のラケット速度が速いほど (ラケットが重いほど)」ボールを飛ばす、回転をかけるのに使えるエネルギー量は増える」ということですね。

エネルギーを加える方法は「何でも良い」

回転を含めたボールの飛び方、進み方を決めるのは『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』の2つとするなら「(誤解を恐れずに言えば) エネルギーを加える方法は何でも良い」です。

当然、相手ありきのスポーツであるテニスにおいて、状況や目的、本人の技量等から「フォアハンドで打つ方が望む状況を作るボールを打ちやすい、達成確率が高くなる」という判断基準を持つことは必要です。

ただ、それを「バックハンドが間違い」といった話に短絡させては意味が違ってきます。

※良くあるのが「ティーム選手の打ち方は正しい。ズベレフ選手の打ち方は間違い」みたいな評論風のやり取りです。打ち方、身体の使い方に唯一絶対の正解は無いし、再現性高く自分が実行できるやり方を考えれば良い。「正解だ、間違いだ」等の言葉は不要でしょう。

ピッチャーはこんな動作をしていない

ここでは、サーブ動作の参考としてよく例に上がるピッチャーの投球、やり投げ選手の投擲の動作を見てみましょう。

もちろん道具使用の有無、状況や実行方法が我々がサーブを打つ際とは違いますが、自身のテニス上達のために「サーブはこうやって打つものだ」という我々が持つ固定観念、ステレオタイプを再考するきっかけにしたいと思います。

(繰り返しますが「エネルギーを加える方法は何でも良い」です。何かの『正解』を決めたい訳ではりません)

「変なことを言っている」と思われるかもしれませんが、普段「当たり前だ」と思っている事が「何の意味を持つのか?」ですね。

まずはピッチャーの投球動作からです。

ジャンプする動作で投げない

ピッチャーが投げる速球、ストレート、4シームは『逆回転』がかかっています。テニスのストローク同様、重力に逆らって飛距離が伸びていく特性を持ちます。

ピッチャーが投げる球種の内、テニスで言う『順回転』がかかっているものはカーブ位でしょうか。

(野球のボールはテニスボールに比べて重く、『順回転』より「無回転による失速」を使う方が効果は大きい。逆に軽いテニスボールでは無回転はコントロールしづらく、回転をかける方が扱いやすい)

ピッチャーがどんなに『順回転』をかけたいとしても「上にジャンプする、上に伸び上がるような投げ方をするピッチャーはまず居ない」でしょう。

テニスにおける「振り上げる」「上に向かって振る」動きはピッチャーの投球では見られないものです。

|  |

これにはもちろんボールの重量差が大きく関係しており、テニスボールの3倍近い重さのボールを18.44m先まで時速150km近い速度で投げないといけないので「回転をかける (上方向)」より「前に進む (水平方向)」ためのエネルギー付与が主とならざるを得ないです。

※「じゃあ、テニスでボールを打つのと関係ないじゃん」ではなく「前に進む」ためのエネルギーを加えやすくするという点に注目したいです。物理現象としてのボールの飛びや回転が発生する理屈を理解するためですね。

リリースポイントから腕を振り始めない

「手にボールを握る」状態が「ボールにエネルギーを加える」という行為への認識を曖昧にしまいます。要は「(直接的に) 腕を振る、腕を動かしてボールを投げる」という意識が強まるといった事です。

テニスでも「ラケットを握る手や腕を動かして」という直接的な意識を持ちやすいでしょう。

ピッチャーが単に目標方向に対して正面向きになり、ボールをリリースする位置に腕を上げて、そこから肩支点で腕を振り下ろすような動作をしても、18.44m先までボールが届かないか、届いても十分な速度を出すのは難しいでしょう。多少、反動をつけるような動きを加えても変わらないはずです。

|  |

(「プロ野球選手なら出来る」ではなく「誰にでも当てはまる内容」を考えるのがここでの目的です)

ボールを手に握る、持つ以上、腕の長さ以上にボールを前に移動させることは出来ない。必ず「ボールを離す、リリースする」場面が訪れます。(だから「投球」な訳ですが)

ピッチャーがボールを投げる際の目的は「バッターの良い状態で打たせない」事ですから、時速160km出せる能力があるピッチャーは時速160kmの速度が出せる投げ方、身体の使い方をしなくてはなりません。

投げる際には色々な動作を行っており、それが全て「腕を振る」段階までにボールを前進させ、エネルギーと速度を与えるものになっている という点に注目したいです。

足が地面から離れた状態で投げない

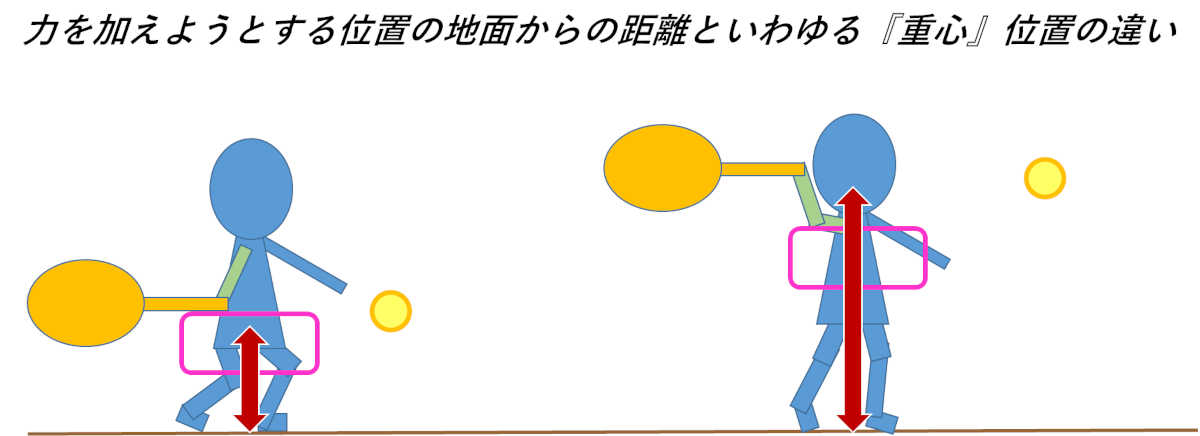

最初の「ジャンプする動作で投げない」に似ていますがあちらは「エネルギーを加える方向」の話。これらは「左右の足が地面から離れた状態で大きなエネルギーを発生させる事は難しい」という事です。

我々は左右の足で地面を踏み、同じ強さで押し返される『反力』を利用して、地面に立ち、歩き、走り、止まり、姿勢を維持しています。

腕を動かして何かを押す、何かを投げるにしても、エネルギーを加える際の反動を左右の足で支えなければ力が発揮できないです。運動の第3法則、作用反作用の法則と言いますね。

高い所から飛び降りる途中の状態を考えれば想像は難しくないでしょう。

|  |

よく言われる「重心が高い、姿勢を下げろ」ですが、これは腰の位置、下半身の位置を言っているのではなく、「力を発生させるために左右の足で地面を強く踏める状態である事」と「力を加える位置が地面から遠くなる程、足の力がエネルギーを加える動作に効果を発揮しづらくなる事」等からだと考えます。

|  |

野球にはジャンピングスローと呼ばれるものがありますが、狙った方向に投げる (エネルギーを加える方向性) のが難しいし、速度も出づらい (加えられるエネルギー量)。「バッターに良い状態で打たせない」というピッチャーの目的を考えると「ジャンプした状態でボールを投げる」なんてやり方を選ぶ事はないのです。

やり投げ選手は “どこで” 遠くまで飛ばすエネルギーを発生させているか?

次にやり投げを考えてみましょう。(といってもさほど知識はありません)

まず、投てき時の動作を考えれば「1. 助走」「2. 上半身を捻り、腕の伸ばすようにやりを後方に下げる」「3. 上半身を正面向きに戻しつつやりを前進させる」「3. 非利き手側の踏み込み足で踏ん張りつつ投てき」といった流れかと思います。(投てき時に大きな声を出すのは身体を使った瞬間的なエネルギー出力、タイミングを合わせる等の意味があるのでしょう)

European Javelin Throwing 2019

助走はきっかけやタイミング作りでしょうか。助走が投げるやりに加えるエネルギーの多くを占める訳ではない。投げる直前まで全力疾走という訳はないですからね。

また、先程のピッチャーで考えたように「上げた腕を振り下ろす動作」でやりを遠くまで飛ばす、大きなエネルギーを発生させている訳でもないだろうという事も想像が付きます。

|  |

となるとやり投げにおけるエネルギー発生を生んでいる要素は「2. 上半身を捻り、腕の伸ばすようにやりを後方に下げる」「3. 上半身を正面向きに戻しつつやりを前進させる」といった部分なのでしょう。

投げる様子から見ても「身体の回転」で投げている訳ではない でしょう。

また、投てきのやりは2.5m程の長さがあり、まっすぐ飛ばすためには「リリースするまでに出来るだけ加速距離を取り、且つ出来るだけ “まっすぐ” エネルギーを加えていく」事が重要だと思います。

物体には慣性の法則 (運動の第1法則) が働き、加速した物体はその直進運動をし続けようとする性質を持ちます。「カーブでは速度を落とせ」の標語通り、曲がりながら強く加速するのは難しい。

長い距離を進むためには一定の直線的な加速距離が必要で、加速により得られる慣性による直進性は投てきでもテニスでも「まっすぐ強く飛ばす」のに役立ちます。

mystery-nickyによるPixabayからの画像 |  |

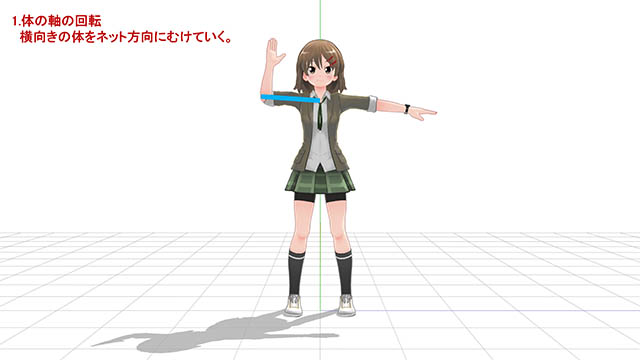

サーブを打つ際、「上げたラケットを振り下ろす」イメージなのでは?

今回のブログを書こうと思った理由の一つは「サーブを打つ」事に対して我々が持つイメージが動作を決めてしまっているのではないか? と感じた事です。

そう感じたサーブにおける動作の例が、意識的、無意識問わず、

いわゆるトロフィーポーズの段階で「ラケットを持つ手が頭に近すぎる」状況

であり、

「頭の近く上げた腕を、身体が正面向きになるのに合わせて、前に振り下ろしてボールを捉える」という打ち方

です。

例えばこんな感じ。

|  |

|  |

※繰り返しになりますが「次に望む状況を作る」という目標はあるもののエネルギーを加える手法は “何でも良い” ので「どの打ち方が正解だ」「この打ち方は間違いだ」等と主張したい訳ではないです。

インパクト前後のラケット速度はインパクト前後には作れない。助走・加速距離の話

当たり方、エネルギーの伝え方はありますが「インパクト時により多くのエネルギーをボールに加えられればボールの速度や回転が上がりやすい」のは間違いないでしょう。

ボールを打つ際のボールやラケットの重量は固定 (ゴルフのように打つ度に交換できない) ですし、サーブは自らトスしたほぼ速度ゼロ、大きなエネルギーを持たないボールを打つので「自ら加速させたラケットが持つエネルギー量が重要」です。

ボールやラケットが持つエネルギー量は『1/2 x 重量 x 速度 ^2 (2乗)』で計算されます。

また、ラケットが持つエネルギー量を決めるのはボールと接触する『インパクト前後のラケット速度』です。

テニスの指導で「腕の力は弱いから身体全体を使ってボールを打て」「体重移動を使って打て」等といった話を聞きますね。

陸上短距離のスタート、やり投げの投てき予備動作、ピッチャーの投球動作を見るに、これらの説明が「目標速度を達成するまでの準備、段階、動作」を含んでいるのは明らかでしょう。

インパクト前後 (いわゆる『打点』) まで、「腕を振る」段階までに、左右の足や下半身、身体の力を使って「腕を振る」以前に手や腕、ラケットを加速させておくという事。

ただ、実際には情報不足、認識不足から、話を聞いて「分かった感じ」になってしまう。(「体重移動で威力が出る」とか「力が出しやすい」とかどこかで聞いた事がある説明ではなく、体重移動を行う意味や効果を具体的に説明できるか?)

結局、プロ等の打ち方を部分的に見て「手に握るラケットをボールに当てる。ボールを捉えた所から振っていく」打ち方に繋がっているかもしれません。

| 説明を聞いた事で分かった感じになる | イメージ通りに「腕を振って打つ」 |

|  |

サンプラスさんのトロフィーポーズの謎

元世界No.1のピート・サンプラスさんは今でも『歴代No.1サーバー』と言われる事があります。

サンプラスさんのサーブを見ると「トロフィーポーズ前後のラケットが身体や頭からだいぶ離れた位置にある」点が私がテニスを始めた当初からずっと疑問でした。

ただ、テニスについて色々考え始めた事で

「トロフィーポーズ前後で腕と身体の各部位の角度、ラケットが頭や身体に近すぎない状態は、身体が元々持つ機能を効果的に使い、ラケットを加速させやすくする、安定的なスイングを行うのに効果的だ」

という事を通してこの意味が分かってきた気がします。

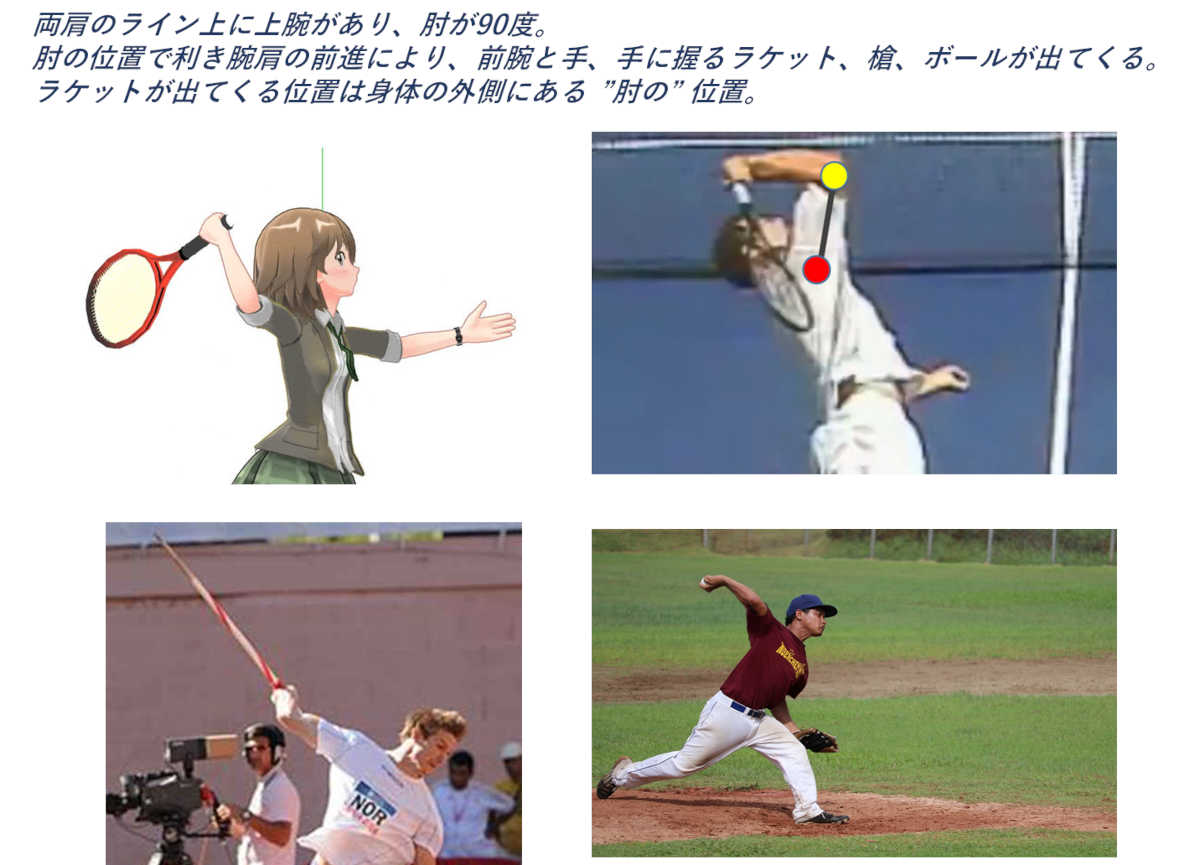

肘の角度、手や腕・ラケットと頭とのスペース、距離

サーブの説明で「トロフィーポーズで肘の角度は90度、上腕 (肩から肘まで)と身体の角度(脇)の角度は90度、上腕と胸は180度位」といった話を聞くかもしれません。

トロフィーポーズでそうなるよう気をつけている方も居るでしょう。

ただ、ここで注意したいのは、これは『形』の問題、状態を再現すれば良いという話ではない。その状態、態勢がどういう効果を生むのかという事ですね。

腕と身体の角度を適切な状態とし、インパクト前後 (いわゆる『打点』) までの手 (≒ 手に握るラケット) や腕の移動距離、加速距離を稼ぎたい。

そのため、いわゆるトロフィーポーズの段階で「ラケットを持つ手が頭に近すぎる」状況・状態 は適さないなと感じたのです。

打つべきボールを目の前にした「手に持つラケットをボールに当てよう」とする意識、「ラケットをボールに近づけよう」とする意識が (無意識でも) トロフィーポーズにおける手や腕、ラケットの位置が頭や身体に近い位置にしてしまいそうです。

単純に「ボールを捉える位置までの距離が短くなる」し、移動の幅がないので体重移動を使う事も難しい。本当に「正面向きになって上げた腕を振り下ろす」しかなくなります。

|  |

距離がある『形』を作るのは意味がない

同時にトロフィーポーズで手や腕、ラケットが頭や身体から距離が取れていればOKという訳ではないと考えます。

例えば、下図のような「ラケットが頭や身体から遠い」ラケットの持ち上げ方 (いわゆる『ラケットの担ぎ方』) をしたとしても、

ここから、昔から言われる「ラケットを背中側に落とす」「ラケットで背中をかく」と呼ばれるようなラケットと頭、身体の距離を縮めてしまう動作が入ると、手や腕、ラケットと頭や身体との距離は失われてしまいますね。

|  |

(相対的にですが) 女子選手には「手や腕、ラケットと頭・身体の距離が近い」状態でスイングを始めるケースが多く見られる気がします。

高いトス、トロフィーポーズでの長い停止が『ラケットダウン』させてしまう

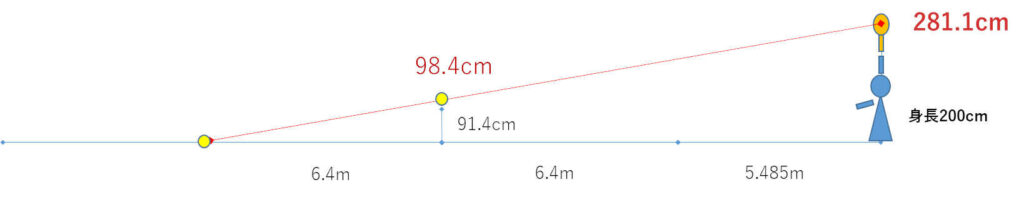

詳細は省きますが、計算でも「身長2mあっても無回転のサーブを入れるのはまず不可能」であり、サーブ速度を上げたいなら「トップスピンで打つストロークのように順回転をかけて飛距離をコントロールする」必要があります。(ボールとネットは数cmのスペースしかない精度)

※積極的に「回転をかけない」という意味で使う「フラットサーブを打つ」は、自分ではコントロールしようがない重力や空気抵抗頼りの選択でしかない。

「打点を高くすればサーブが入りやすくなる」と高くトスを上げ、伸び上がるような不安定な姿勢でサーブを打つよりも、ストローク同様「安定した態勢でボールを捉え、しっかりとエネルギーを加えてボールに速度と回転を加えて打てる」状態が本来の「サーブを打てる」という事かもしれません。

さて「出来るだけ高い打点でサーブを打とうとする」或いは「ボールを打つまでに心理的、身体的な余裕、時間が欲しいから」トスを “高く” 上げる。

するとボールが落ちてくるまでにトロフィーポーズによる長い停止状態が生まれます。

「ラケットを上に上げての長い停止状態」はラケットの重さが手や腕の負担に感じる。ただでさえ女性に取ってラケットは「重く」感じやすいです。

そこで、手や腕よりも上にあるラケットヘッド側を力を緩めて重力を使って落下させる。反動と「遠心力を使ってラケットをグルっと回す」動作は停止状態から動き出すきっかけとして分かりやすいと感じるかもしれません。

これを「ラケットダウン」と説明し、必ず「行う」よう指示される場合もあるかもしれません。

|  |

でも、やり投げ選手の投てきの例で示したように「リリースするまでに出来るだけ加速距離を取り、且つ出来るだけ “まっすぐ” エネルギーを加えていく」事が重要です。

物体には慣性の法則 (運動の第1法則) が働き、加速した物体はその直進運動をし続けようとする性質を持ちます。「カーブでは速度を落とせ」の標語通り、曲がりながら強く加速するのは難しい。

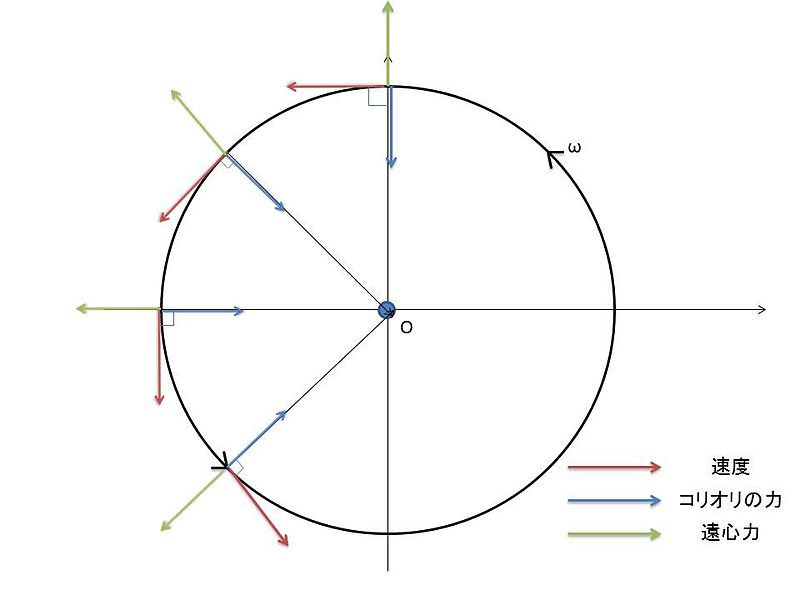

同時に「物理的に言えば『遠心力』という力は存在しない」そうです。

直進しようとする物体を引き寄せて方向を曲げる事で円軌道に近づく。直進と引き寄せる、2つの力の方向の違いが「引き寄せる方向と反対側 (中心から外に向けて) 引っ張られる」と感じるという事です。

よく言われる「遠心力で打つ」は打つイメージを伝えるだけのもので、“存在しない力でボールは飛ばせない” 。説明者は「遠心力が存在する」と理解している可能性があるので聞く側が「自身で翻訳」して理解する必要があると私は考えます。

今回、考えている「手や上、ラケットを頭や身体から距離を取る」という話と合わせて「ラケットを背中側に落とす」「ラケットで背中をかく」と言われる打ち方ではインパクト前後までに大きなエネルギーを発生させるのは難しいだろうと私は考えます。(存在しない『遠心力』でボールは飛びません)

筋力等の面からラケットの重さが負担に感じやすい。手や腕、ラケットを身体から離す、距離を取って準備する事を負担に感じる事で「頭や身体に近い位置」からスイングを開始したい。自然とそういう打ち方、身体の使い方になる のだろうという推測です。

もちろん、これは性別の問題ではなく、りんご1個分の重さ (300g) しかないラケットの「扱い方」の問題です。

ラケットにはバランスがあり、軽量ラケットに多いトップヘビー (先端の方が重い) 型のラケットは「振り始めに重く感じる」し、手の上にラケットの軸、ヘッド側がある状態で扱わなければテコの原理で「重く」感じるのも当然です。

|  |

シンプルな準備でもラケット速度を最大化できる

前述したように「打点を高くしてもサーブが入る確率は上がらない (サーブを打つ運動効果を損ねるほど低くトスを上げる意味はないけど)」し、「トスを上げた後、短い準備でラケット加速に入り、短い時間でインパクトできる」シンプルな打ち方は難しくないと考えます。

「打点を高く取るためにトスを高く上げる」という思い込みや写真で見た静止画としてのトロフィーポーズのイメージや、指導で言われるままに「膝を曲げなきゃ」「身体を捻らなきゃ」等のラケットの初期加速に直接関係しない動作を加えようとする事で「準備時間が足りない。精神的余裕もない、焦ってしまう。だから一層高くトスを上げて時間を稼がないといけない」という悪循環にもなるでしょう。

Clavecin, Public domain, via Wikimedia Commons |  |

「トロフィーポーズを作ってからボールを打つ」という “手順” を踏むのが大前提であり「トスを高く上げないでも打てる動作、打ち方を考える」機会を持てていなかった感じです。トスを高く上げれば重力により落下してくるボールの速度も上がります。速度があがればタイミングも難しくなり、落ちてくるボールを停止状態で待って「ラケットをボールに当てに行く」打ち方になりやすいかもしれません。

ラケットをボールに当てる事に夢中で「相手に良いリターンをさせないためにボールに伝えるエネルギーを最大させて速度や回転に使う。インパクトまでにラケット速度を高める」という事はどこかに行ってしまっていそうです。

手に持つラケットをまずボールに「近づけよう」とする動作

先の述べたように男子プロに見られるように「手や腕、ラケットとインパクト前後の位置 (ボール) までの距離を確保した準備」をするには、見た目の『形』だけ作っても「その後に行いたい加速動作に繋がらなければ意味がない」でしょう。

先に上げた「ラケットを背中側に落とす」動作の他にも「まず、手や腕、手に握るラケットをボールを捉える位置 (『打点』に近づける」動作を行う事で「正面向きのまま「打点から」腕を振ろうとする」のと変わらない運動効果になってしまう と思うのです。

| 手や腕を打点に近づけていこうとする動き | 正面向きの状態から腕を振リ降ろす動き |

|  |

せっかく腕の状態、角度で作った距離が意味を失います。

「言われる通りにやっているつもり」なのにその説明が持つ本来の効果を得られない。

これも理解と認識の問題なのでしょう。

サンプラスさんのサーブは何故「スイングを止めている」と言われるのか?

サンプラスさんのサーブは「プロネーションを強く使っている」「肘が高い所でフィニッシュ」「スイングを途中で止めている」等と言われたりします。

Pete Sampras a collection of 2nd serve Aces Pt 1

腕とラケットが腰下まで下ろされるような一般的なものではなく、肘が高く上がった位置で肘がたたまれるフィニッシュを取る事が多いのです。

これを「スイングを途中で止めている」と解釈される事も少なくない。YouTubeでも『サンプラスさんのサーブの打ち方』として下写真のようなフィニッシュを作るよう示すコーチも多く見ます。

ちなみに、昔、聞いた事がある説が「ボクシングのジャブのように当たった瞬間に引き戻す事で伝わる力が増すんだ」とかなんとか。時速200km近い速度で進む350g超のラケットを「当たる瞬間に止める」なら、当たる前にブレーキを掛け始めているでしょう。つまり速度の低下。何でそれで威力が増すんだろうと当時は本気で思いました。

あくまで個人的にですが、サンプラスさんのサーブで見られるフィニッシュは「ラケット加速に対する認識の違いから生まれているのでは?」と思っています。

具体的には次のような違いです。

- いわゆる『打点』から腕やラケットを振ろうとするなら『打点』はスタートライン

打点から強く振る

- ボールにエネルギーを加えるインパクト前後におけるラケット速度を最大化させようと動作するなら『打点』までの加速で終わり

打点までに発生させたエネルギーで飛ばす

|  |

ゴールまで速度を保ち疾走した陸上選手がゴール後も速度を上げようと前進のためのエネルギーを加えたりしないでしょう。

前者は「インパクト前後まで」の動作を重視できていない、「ゴール地点を目安に力を発生させようとしている」ように思えるのです。

考え方の違う2つの手法です。

元々『打点』から腕やラケットを振ろうとする打ち方、身体の使い方をしているのに「打点を過ぎたらラケットを止めようとする」

ってやっている事が矛盾している。

考えるべきは「スイングを途中で止める」といった見た目の話ではなく、

『打点』までの加速距離を確保して、左右の足や下半身、身体の力を使い、連動させていってボールを捉える、腕を振る段階までに手や腕、ラケットを最大限加速させる事

だろうなと思います。

インパクト前後までにラケット加速を最大化させてきたのだから「ボールにエネルギーを加えた後に「更に腕を強く振ろうとする」意味は薄いのは想像できます。

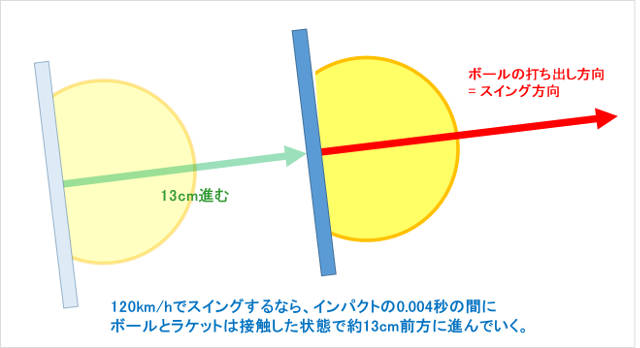

(因みに) 30~40cmの『インパクト区間』、慣性による直進性を使いボールを捉える

ボールとラケットが接触するインパクトは0.003~0.005秒と言われます。

この数字が正しいかは別にして「インパクト前後のラケット速度が時速130km、インパクトを0.004秒とした場合、ボールとラケットは接触してから離れるまで13cm程、接触状態で前進している」計算になります。

ラケットが当たった瞬間、その位置から唐突にボールが飛び出していくなんて事はないでしょう。もしそうするなら「ボールが空中で固定されている」必要がありそうです。

我々は腕とラケットを差し伸ばした先の空中の一点を『打点』として教わります。

ただ、人の反応速度が速くて0.2~0.3秒と聞く中、0.003~0.005秒と言われるインパクトの瞬間を認識し、これに操作を加えたりできるとは思えないです。

だから加速させたラケットが持つ『慣性による直進性』を利用してスイング途中にあるインパクトの幅 (例で言えば13cm) にインパクト前、インパクト後の一定距離を加えた『幅 (点ではなく線と言っても良い)』でボールを捉えると考える方が実際に起っている事象に近いのではないかと考えています。

|  |

野球のバッティングでも「点」で捉えるか」「線 (面)で捉えるか」と言われる部分です。

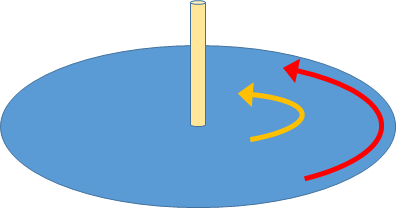

身体と上腕との位置関係、身体の右側 (左側) を腕やラケットを進む意味

中心を軸とした円運動 (回転) を考えた場合、「同じ時間で同じ角度回転するなら中心から遠い位置の方が速度は速い」と言えます。(おなじみの『距離 = 速さ x 時間』の公式です)

長い距離を進みにはより多くのエネルギーを費やすので「短い距離で速度を上げる」のには不利ですが、力の弱い腕ではなく、左右の足や下半身、身体の力を使えるならラケットと身体は「近すぎない」方が速度は出やすいと考えられます。

こういう身体の使い方ではなく、

|  |

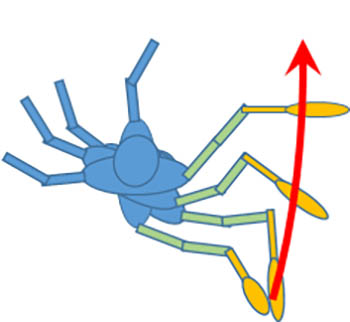

スイングを伴うフォハンド側のショットの特徴だと考える『利き腕肩の前進』により肩に付く腕や手、手に握るラケットは前進していき、「腕を振る」段階以前にラケットは加速が完了します。

これはピッチャーの投球、やり投げの投てき動作にも共通するものです。

|  |

サーブの説明で言われる「トロフィーポーズで肘の角度は90度、上腕 (肩から肘まで)と身体の角度(脇)の角度は90度、上腕と胸は180度位」の説明が活きてくるのはここ (利き腕肩の前進) だと考えます。

※もちろん最初から肘が伸びた状態であったり、肩を動かして腕を振るような状態では左右の足や下半身、体重移動を使った初期加速は作れない。各部位の角度や位置が指定されるのはそれ自体に意味があるから。

動作を行うために準備状態を作っている訳ですから『形』だけを作り、その動作を実行しないのでは意味がないですよね。

慣性の法則を使えば、それほど難しい動作ではない

「ラケットを背中側に落とすラケットダウンを使わないと言っても、手や腕への負担から生じているものだから変えるのは難しいのでは?」と思われるかもしれません。

ここでの、ポイントは途中でも上げた「出来るだけ直線的に加速させる」という部分だと考えています。(曲がりながら速度を出すのは難しい)

同じような動きに見えても「円運動の中で加速させようとする」のと「直線的な動きの中で加速させようとする」のとではその効果は大きく違ってきます。

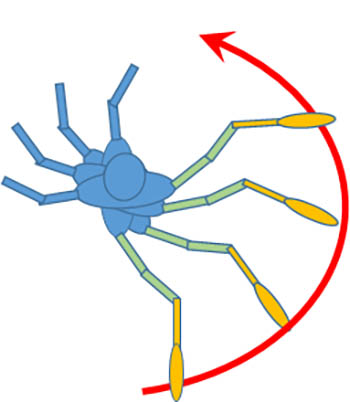

|  |

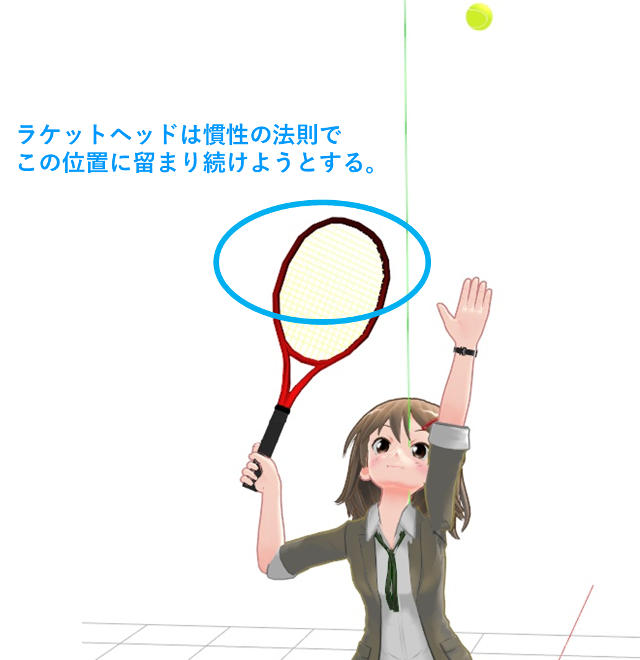

物体であるラケットには『慣性の法則』が働きます。

ヘッド側を立てて持ったラケット (ヘッド側を倒すとテコの原理で手に負担がかかり保持が負担になる) はグリップ側から引かれ動き出します。その際、慣性の法則で「停止した位置に留まろう」とするヘッド側と動き出すグリップ側の間に『だるま落とし』のようは状態の差が生まれます。

ヘッド側はその場に留まり続けようとしますが、グリップ側を引く力の方が留まる力よりも強いので、ヘッド側は進行方向と反対向きに手や腕を引っ張りつつも、グリップ側に追従して進んでいきます。

この慣性の法則によりヘッド側の状態が現れたものが『ラグ (遅延)』と言われるラケットを持つ手の手首が背屈 (甲側に折れる) 状態だと考えます。

(強く瞬間的に加速させようとすればヘッド側に手が引っ張られ背屈が起きる。だから、この事象を起こそうと「自分で手首を曲げる」のは違う。「手首を曲げたら速度が上がる」理由がない)

サーブやストロークの説明では「(ラケットの) 切り返し」等と呼ぶでしょうか。

上、またはプレーヤーによっては、ややネット方向を向いていたヘッド側がスイングに合わせてグリップ側に追い越され、バックフェンス側に向きが変わる、位置や向きが切り替わる変化です。

上腕 (肩から肘) は肩に付いているので、“腕を全く動かさなくても” 上半身が回る、両肩の位置が変化するだけで手や腕、手に握るラケットの位置は動いていくのが分かります。

|  |

これだけ見ても「加速に使える距離がだいぶ短くなってしまう」のが分かります。後は「腕を振る」位の距離しかない。(というか、元々「正面向きになってから腕を振ってボールを打つ、飛ばす」というイメージが「サーブを打つ」という事だと考えやすい)

準備段階で手や上、手に握るラケットの位置を身体や頭から離しておく、身体の右側 (左側) の「まっすぐボールとの接触位置に向けて前進させていける」位置にラケット、(主に慣性により遅れるヘッド側) があれば、この上半身の回転、両肩の位置変化があっても、ラケットヘッド側は準備した位置に残る。ラケットを加速させる距離を確保できると考えます。この差は大きいです。

そしてこの上半身の回転、肩の位置変化を行う前に「ボールにエネルギーを加えたい『前』方向への加速」を作るのが左右の足で地面を踏み、反力を得る事で、下半身から行っていく『体重移動』になるでしょう。

体重移動だけ行っても意味がないです。その後に行う動作と運動方向が同じで動作が連動していかなければ効果もありません。

|  |

フェデラー選手が見せるステップインしてのサーブ練習

フェデラー選手のサーブ練習を見ると最初の方で「左足をステップインしてから打つ」様子が頻繁に見られます。

Roger Federer Serve Practice at Cincinnati 2015 #2

ステップインしながらサーブを打つと言えば鈴木貴男さんが有名ですが、フェデラー選手のこれは「下半身始動、体重移動をきっかけにスイングを始める。身体全体で前に向けてエネルギーを加える」という意識付けのためだろうと想像します。

まさに、ピッチャーの投球ややり投げ選手の投てきと同じ理屈でしょう。

ラケットは60cm以上の長さがあり、直接、手でエネルギーを加える投球や投てきとは感覚やタイミング等が違うでしょうが、体重移動を使い下半身が先行して動き、ボールややりを握る手が後方に取り残されるこの状況を「筋力が無いと行えない」という事はないと思います。ラケットはボールややりよりかなり軽いですからね。

下のようなスイングになってしまうと本来、出せるエネルギー量を発揮できない、勿体ないと思うのです。(繰り返しなりますが個々の打ち方を否定している訳ではありません。自分のサーブを考えた場合の話です)

ラケットヘッドが走る、ムチのように使うは慣性によるもの

ラケットが進む勢いを示す表現に「ラケットヘッドが走る」「ムチのように使う」といったものがあります。主に「グリップ側を持つ手をヘッド側が追い越していく様子」を指すものだと考えます。

(握っている以上、手の長さ以上にラケットは前進できません。加速により、ラケットの長さ分、ヘッド側の方が前に出る事ができます)

これを「ヘッドを走らせる」と “意図的な操作で作ろう” とする場合がありますが、述べてきたように物体であるラケットには『慣性の法則』が働き、速度を持って進む物体、この場合ラケットヘッド側は「その直進運動をし続けようとする」ので、手に握られた制限により手やグリップ側が前進を完了させた後に遅れて進んできたヘッド側が手やグリップ側を追い越すまでに「どれだけ加速できているか」がヘッド側が持つ慣性の直進性を決めると考えます。

「ヘッド側を走らせようと操作する」のも「打点で」や「打点から」の意識と同じですね。目の前にある自分が打つべきボールと手に握るラケットを「接触させる、当てる、ぶつける」事に夢中になり、接触するまでにラケットをどう加速させるか (それがボールに質を左右する) に目を向けられていない感じです。

先程のサンプラスさんの例で言えば「手や腕、手に握るラケットと身体や頭との距離を確保した準備し、左右の足や下半身、体重移動をきっかけとして「腕を振る」段階以前に腕やラケットを最大限加速させる」意識を持つ事で「ボールを打ったらそこで動作完了」となります。

手やグリップ側に遅れて進みヘッド側は強い加速を得、慣性による直進性を強く持った状態でボールと接触し、(ボールを打っても素振りをしてもスイング自体変わらない事で分かるように) ボールを打った後も直進を続け、勝手に「(手や腕、グリップ側を強く追い越す) ヘッドが走る」という状況が生まれると考えます。(スイングを「止めている」訳ではない)

そしてラケットが動いてく軌道は「振り始めからインパクト前後まで身体の右側 (左側) で直線的に」です。

サンプラスさんの見せるサーブ動作はこれらの要素が詰まっているように思います。

まとめ:見た目だけではなく、シンプルな理屈 (目的) から各動作を確認していく

我々の『ボールの打ち方』に比べるとプロのそれはより動作が最適化されているでしょう。でなければ身体能力の差はあっても時速200kmのサーブは打てないと思います。(ボディビルダーのような筋力、身体能力の高い他スポーツの選手でも時速150kmのボールは投げられないのと同じ)

プロは当たり前に行っていますが「安定的に多くのエネルギーをボールに加えられる」動作の組み合わせになっているでしょうし、個々の選手で手法はそれぞれ違う。全て正解な訳ではないし、より良い方法を残した打ち方になっている場合も多いでしょう。

手っ取り早いのは『打ち方をマネすること』ですが、経験や知識のない初心者の頃ならともかく、何年もテニスを続けている、自分のテニスに自信を持ってきている中「フォアハンドはナダルのイメージ」みたいな具体的な根拠のないものを前提にしていては本来得られる上達度合い、上達速度は発揮できないと思います。

初心者の頃ほど上達しなくなって、いつの間にか「周りの人に負けてないからOK。「あの人より上手いからOK」と現状を肯定してしまったりしていないでしょうか。

最近私が考えてきている『サーブについての内容』は、これまで見聞きしてきた『ボールの打ち方』の説明では聞いたことがないものが多いし、全く見当違いの事に時間をかけているかもしれません。

ただ、トッププロや他スポーツの動作を見て「なぜ、こういう身体の使い方をしているのか?」という共通点に当てはまる理由を考える事は、何かしら自分で自分のテニスを上達させるきっかけになるだろうと思っています。

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象であり、トッププロも始めたばかりの初心者も同じ原理原則、物理法則の元、生活しテニスをプレーしています。

相手ありきのスポーツであるテニスにおいて「次に自分が望む状況を作るには、この位置からどこにどういうボールを打つのが良いか」が自分がボールを打つ根拠の一つであり、決して「目の前のボールを気持ちよく打てれば終わり」ではないと考えます。(相手が格上なら一方的に負けそう)

プロの打ち方をマネすれば自身のテニスが上達する訳でもなく、「どういう理屈でボールが飛び、回転がかかるのか」を考えておく事で、個々の状況でどういうショットを選択すれば良いのかが分かり、その状況で使えるようそのショットを練習します。これは「何のプレッシャーもない球出しのボールを自分に都合よく打ち続ける」練習では得られない経験です。

テニスの楽しみ方は人それぞれで、(テニスは1人では素振りや壁打ち位しかできないから) 周りの人に迷惑をかけない範囲でプレーすれば良いと思いますが、自分が好きなようにテニスをしている方が上達を目指して色々考え、工夫している人達を「意味がない」と侮ったり、自身の価値観の中で対等以上の目線で挑んだりするのは邪魔でしかないですね。とっととレベルアップしてもっと上のレベルを目指したいです。

- 関連記事:サーブ、前に大きく振っていく身体の使い方について考える (テニス)

- 関連記事:サーブの説明がラケットワークの話に終始してしまう現状 [前編] (テニス)

- 関連記事:サーブの説明がラケットワークの話に終始してしまう現状 [後編] (テニス)