前回の続きです。

『サーブの打ち方』を説明するものではなく、ボールが飛び回転がかかるために効果的な運動について個人的に考えた内容になります。今回、スライスサーブについて書き始めましたが総じて「自然と回転がかかるサーブ」と思っていただければと思います。

前回からの流れを少し整理

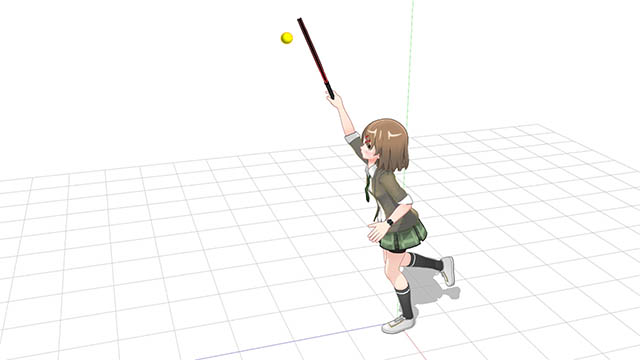

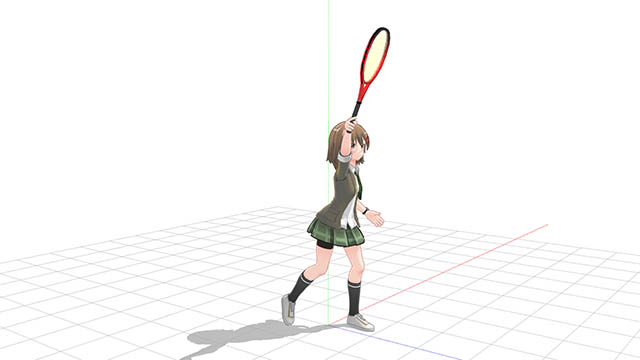

打点が高い場合、ラケット面で触れやすいのはボールの下側

再確認になりますが、身体の構造と手に持ったラケットで打つという制約上、高い打点で打つ際、我々がラケット面で触れやすいのは『ボールの下側』だろうと思います。

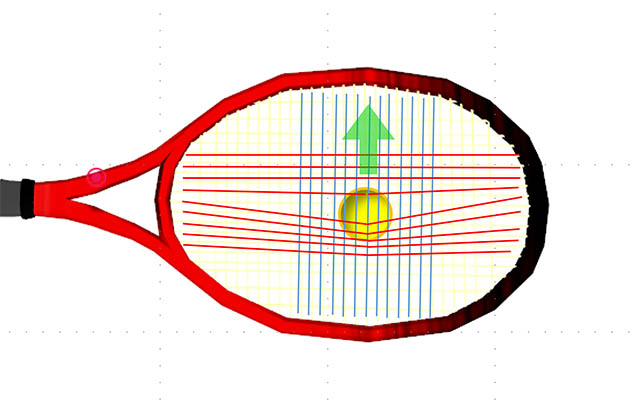

回転がかかる理屈とストリングスの縦糸・横糸

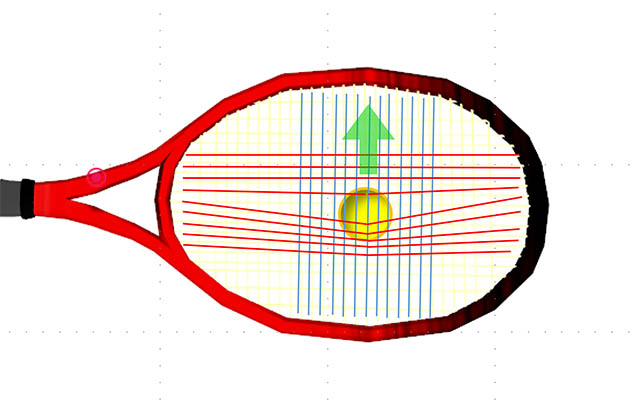

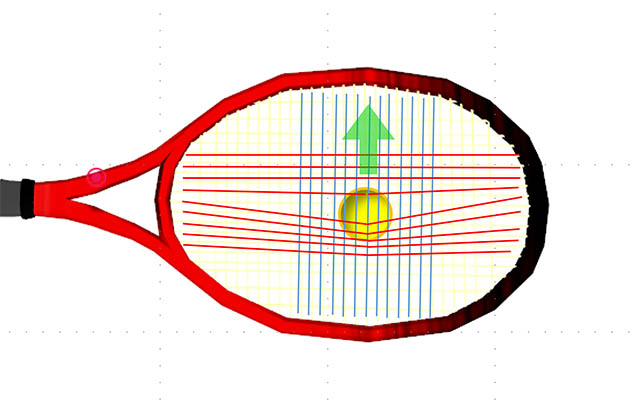

ラケットには縦横に交差するようストリングス (ガット) が張られており、ストロークを考えれば「長さのある縦糸が稼働しボールの下側に多くかかる」事によりトップスピンがかかりやすくなると考えます。

| ストロークのおけるトップスピン | 縦糸がボールの下側に多くかかる |

|  |

腕を上げるような高い打点で打つ際に『ボールの上側』に振れるには短い距離でボールを「叩きつける」スマッシュのような捉え方がありますね。

ただ、この捉え方で腕やラケットを『縦』方向に振るなら『ボールの上側』にかかるのは長さの無い横糸になり、長さのある縦糸が大きく可動するストロークに比べてストリングスの稼働 (ズレてボールの上下にかかる) が小さい。つまり「回転がかかりづらくなる」と考えられます。

| ラケットを立てて縦に振るインパクト | 横糸がボールを抑える |

|  |

実際、ボレーやスマッシュで「(「回転をかける」ではなく) 上からボールを抑える」等と言われるのは短い横糸の特性故なのでしょう。

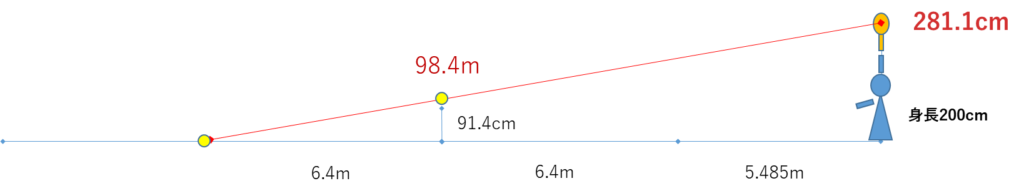

「出来るだけ高く打点を取らないとサーブは入らない」といわれるが、身長2mでも無回転のサーブを入れるのは無理

そもそも我々は「打点を高く取らないとサーブが入らない」「サーブの打点は出来るだけ高く取るべきだ」と思っていますし、思い描く『サーブのインパクト』は腕を上方に伸ばし、ラケットヘッド側が上を向いた状態だったりします。

ただ、身長2m、センターtoセンターのネット最低部を通す最短距離でも「ネットの上10cm程の空間を必ず通過させないと無回転のサーブは入らない」計算になります。

我々が「積極的に回転をかけない」という意味で使う『フラットサーブ』は空気抵抗重力により “たまたま” 入っているだけ と言っても良いかもしれません。サーブを打つ際の大きな目的は「相手の良いリターンをさせない」という事であり、常に何らか加減して「入れにいく」サーブが妥当とも思えないです。

ストローク同様「自然とトップスピンがかかる」打ち方が基本となるべきでは?

フォアハンドストロークを教わる際「ボールを打つだけで自然とトップスピンがかかる打ち方」で教わります。初心者の方に「ストロークの基本はフラットだ」と教えるコーチは居ないでしょう。(多分)

一方、ストロークと同じく、ベースライン付近からネットを越し、決まった距離で着地させるショットなのに「サーブの基本はフラットサーブだ」と言われ、打ち方を教わります。

身長2mでも無回転のサーブを入れるのは無理だし、背が小さいキッズが打つサーブが「全く入らない」という事も起きません。また、我々は「ベースラインから打ち、ネットを越し、サービスボックス内に収めるストローク」も打てます。

我々が教わる『フラットサーブの打ち方』とは「回転をかけずに打つオーバーヘッド系スイングを教えている」という事であり、その打ち方では「速度を上げて打てない。入れられない」のですから「サーブの打ち方を教えている」とは言いづらい。その効果を考えれば、ストローク同様に初心者の段階、最初から『ボールを打つだけで自然と “縦” 回転がかかるサーブの打ち方』を教えるのが望ましいのだろうと思うのです。

| ストロークのおけるトップスピン | 縦糸がボールの下側に多くかかる |

|  |

一般に言われる『スピンサーブの打ち方』とはだいぶ違うかもしれませんが、誰でも『縦回転のかかったサーブ』が打てるなら同じようなサーブが打てる事に繋がります。

※私は専門家やコーチではないので『サーブの打ち方』を説明する事は出来ないし、適当でもないと思います。ボールが飛び回転がかかるという物理的な現象を考えるならこういう身体の使い方ができそうだという話をさせていただくものです。ご了承ください。

まずは根拠になってくる理屈から

度々書いていますが「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象でしかない」です。

超自然現象的な飛び方はしないし、トッププロでも初心者でも同じ理屈 (物理法則) でボールは飛ぶ。「ボールが飛ぶ」という事を漠然と考えていると『ボールが飛ぶ理屈』が分からない、いつまでも感覚頼りのテニスを続ける事になりそうです。テニスは出来ても思うような上達が得られない要因になると考えます。

ボールの質を決める要素は2つ

まず、ボールの “質” を決める要素は『1. ボールに加わるエネルギー量』『2. エネルギーが加わる方向性』の2つだろうと思います。

|  |

インパクト前後にラケット面の向きが大きく動くようなスイングで「安定して同じ飛びを得る」のは難しすぎます。

|  |

ボールに加えるエネルギーを速度と回転に割り振る

ラケットとボールに当たり方は別にして、ボールに伝わったエネルギーは決まっていますから「回転量を増やせば速度を落とすしかない」し「速度を増やすなら回転量を減らすしか無い」です。回転量と速度は “反比例の” 関係にあります。

我々がスイングする、ボールにエネルギーを加える第一の目的は「ボールを遠くまで飛ばす (その過程で速度が出る)、狙った方向に飛ばす事」であり、「回転をかける」のは「ネットを超す」「飛距離を短くする」等のあくまで追加的要素だと思います。

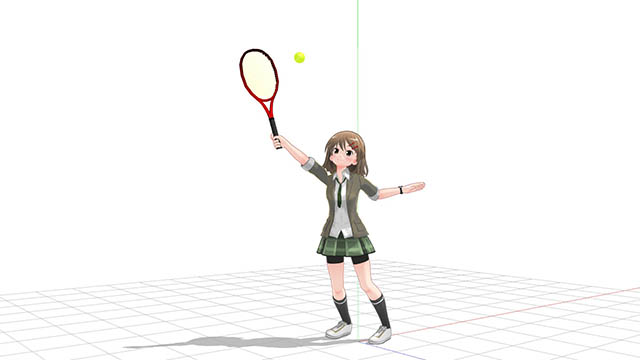

サーブは自ら加速させたラケットのエネルギーでボールを飛ばすショット

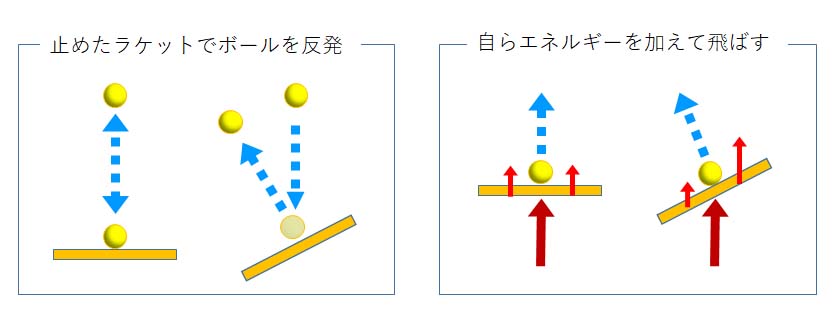

ボールが飛び回転がかかるのに利用されるエネルギーは以下の2つがあり、我々は状況やショットによってこれらを使い分ける、バランスを取る必要があると考えています。

- 1. 重量と速度を持って飛んでくるボールが持つエネルギーを反発させる

- 2. 自ら加速させたラケットが持つエネルギーをボールに伝える

サーブにおいては自らトスしたほぼ速度ゼロ、大きなエネルギーを持たないボールを打つので『加速速させたラケットの持つエネルギー量 (インパクト前後のラケット速度)』 と『ボールとの当たり方 (エネルギーの伝わり方)』 が重要になってきます。

|  |

物体が持つエネルギー量は『1/2 x 物体の重量 x 物体の速度 ^2 (2乗)』で表せます。要はインパクト前後のラケット速度と当たり方ですね。

物体であるラケットには慣性の法則が働く

物体であるラケットには『慣性の法則』が働きます。電車の急停車・急発進でおなじみの「停止状態にある物体はその場に留まり続けようとし、進む物体はその直進運動をし続けようとする」というものです。グリップ側から引かれ動き出したラケットは加速しつつ手や腕を追い越し、追い越した後も “勝手に” 前進していこうとします。

| 慣性による振り子運動 | ラケットダウンと呼ばれる現象 | 腕や身体を追い越し 勝手に前進していく |

|  |  |

我々がラケットが進む方向を調整しているだけで、ラケットが進む過程にたまたまボールに触れる『インパクト』があるだけと言えます。ボールを打とうがスイングは基本変わらない (※) です。ボールに加わるエネルギーはラケットが持つエネルギーの一部と考えられます。「ボールを打ったらラケットが急減速する」なんて事は起こりませんね。

※「腕を振ってボール打つ」「ラケットをボールに当てる」意識が強いと素振りと打ち方が全然違うなんて事になりますし、『力み』や運動の連動性、効率化が行われない事で精度や発揮できるエネルギー量が低下したりします。

ラケット速度が上がれば慣性による直進性も増します。「手に持つラケットにジェットエンジンが付いていて時速300kmまで急加速する」と考えてみて下さい。想像でも「手や腕を動かしてラケットを操作する」事なんて出来ず、進んでいくラケットに手が引っ張られるだけだと思えるでしょう。

やりたいのは、「腕でラケットを操作しボールに当てる」ではなく「ラケットを効果的に加速させ、慣性の力による直進性を利用した安定した軌道、その過程で良いインパクトを得る。結果、自分が望むボールを打つ」という事です。

ラケットでボールを擦り上げる打ち方を基本にはしづらい

「ボールに “縦回転” をかける」と言うと『スピンサーブ』が思い浮かび、同時に「ラケットを上に振って回転をかける。ラケットでボールを擦り上げて打つ」イメージがありますね。

Australian Paralympic Committee, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

ただ、この「擦り上げて」という部分がポイントで、我々が思い浮かべるスピンサーブの打ち方は、フォアハンドストロークで言えば『極端なワイパースイング』であったり、ラケット面を『上に』振り上げてスピンをかけようとするのに近い気がしています。

|  |

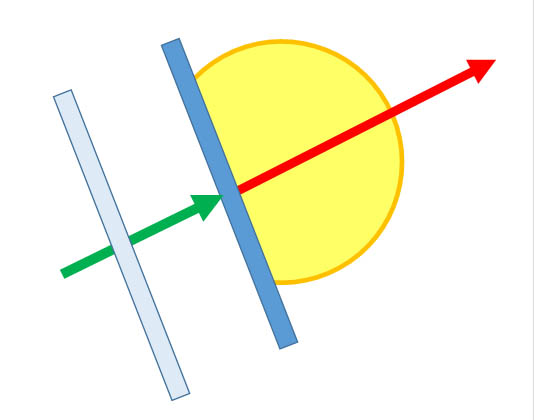

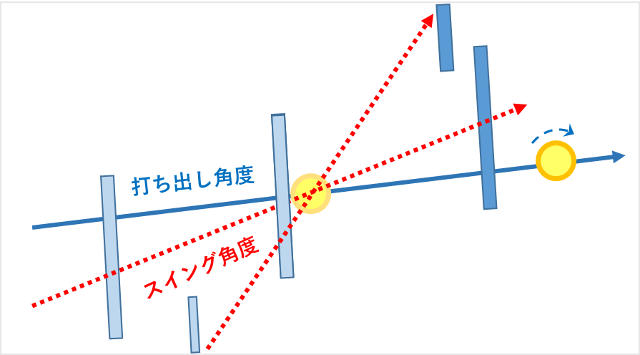

「厚い当たり、薄い当たり」等を言われますが『厚い当たり』とは「飛ばす方向、インパクト面の向き、インパクト前後にラケットやインパクト面が動いていく方向・角度が近い」状態と言えるかと思います。『薄い当たり』はその逆。度を越せばエネルギー伝達にロスが多い『掠れた当たり』になります。

ラケットに加えるエネルギーを速度か回転に割り振る。これを「0か、100か」と極端に考える方は居ないでしょうが、サーブの基本として「ボールを打つだけで自然と縦回転がかかる打ち方」を考えるなら、ボールを捉えやすい、ボールにエネルギーを伝えやすい、伝える際の伝達ロスが小さい『厚い当たり (厚めな当たり)』を前提にすべきなのだろうと思います。

| スイング方向と打ち出し角度の差が大きい | ラケット面・スイング方向・打ち出す角度が近い |

|  |

※「今回考える内容では」です。『スピンサーブの打ち方』は用途に応じて用いれば良いはずです。

フォアハンド側は『利き腕肩』が前進していく中で加速させ、ボールを捉える

ラケットを持ちボールを打つというテニスの特性上、大事な点があります。

ボールの打ち方には『フォアハンド側』と『バックハンド側』がありますがそれぞれに身体の構造からくる特性、制限があります。

フォアハンド側は利き腕肩の位置を後ろから前に移動させてラケットを加速させつつ、ボールを捉える。腕の各関節も身体の中心に向かって曲がりやすく出来ています。

バックハンド側は利き腕肩の位置が準備段階からインパクト前後まで身体の前側に合って変わらない。中心から外側に曲がるのは肩と手首位しかないです。

そして、打ち方が決まっている訳ではないですが、求められる「相手に良いリターンをさせない」という目的から、サーブでは速度・軌道(角度)・空中やバウンド後の変化等で有効な「フォアハンド側のオーバーヘッド系スイングで打つ」のが原則になってきます。

ショルダーローテーション、肩の入れ替えという話

ストロークを打つ際に「打った後に右足が前に出る位、身体を回していけ。前に力を加えていけ」と言われたりしますね。

これは「”前” に向けてボールに強くエネルギーを加えていく」という事を全身運動で行っているもの、手段や色々とある訳ですが、説明の都合上「肩を回す」「右足を前に出す」という動作・手順だけが重視されがちです。

ショルダーローテーションの例

先日も書きましたが、ここで「フォアハンドストロークを打つ際、両肩はどう動いているか?」について3つの例を上げます。

a. 身体の中央、背骨の位置で左右対称に回る

身体の中心軸に対して両肩が “均等” に回転する、動いていく感じ。同じタイミング、同じ角度で左右の肩が前後に動いて行きます。

b. 非利き手側の肩 (右利きなら左肩) を引くように回る (回転軸が中央 → 利き手寄りへ)

右肩の位置はほぼ動かず、左肩の方だけを後方へ引き下げたように見える感じ。

c. 非利き手側肩の位置を利き手側肩(右利きなら右肩)が追い越していく (回転軸が中央 → 非利き手寄りへ)

2とは逆に左肩の位置はほぼ動かず、右肩の方だけを前方へ押し進めたように見える感じ。

実はこの3つ全く同じ動き

そしてこの3つの例、実は「両肩、両腕の動きは全く同じ」です。

『身体の中心軸の動きの有無と方向、動くタイミング』がこれらの見た目の違いを生んでいます。

|  |  |

上げた3つの例は全て同じ動きなのですが、周りからは2は「右肩が前に出ていない」と見え、3は「右肩が前に出ていっている」と感じるかもしれません。テニスにおいても見た目の印象と実動作との違いはよくあるので注意したい点です。

『腕の振り』は、それ以前の両足、下半身、上半身、利き腕肩によるラケット加速動作ありき

打つボールに速度がない、ボールのエネルギーを反発させる事に期待ができないサーブにおいてボールに伝えるエネルギーを上げるには、まず「インパクト前後のラケット速度を上げる」事です。

そして「腕の力は弱いから身体全身を使ってボールを打て」等と言われるように『腕の振り』で安定的に強いボールを打つのは困難です。筋トレし、技術を上げれば速度や精度が上がるかもしれませんが、それを『基本』と呼ぶ、「初心者でも簡単に出来る」と言うのは無理があります。

ボーリングの例

ボーリングを考えればボールがピンまで強く進んでいく前進力を生み出しているのは『助走』のエネルギーを『左足への体重移動 (体の前進)』『身体の動き』に連動させたものでしょう。

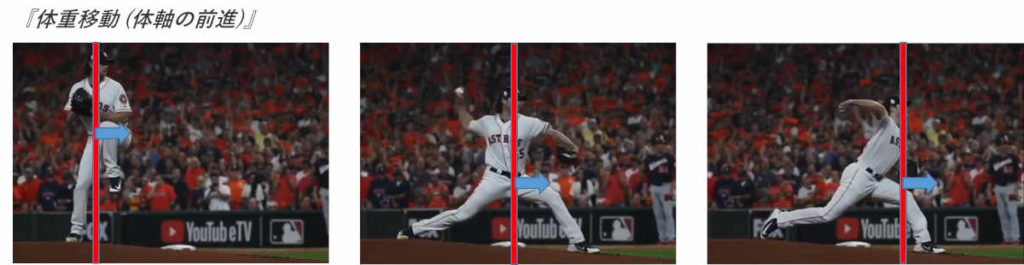

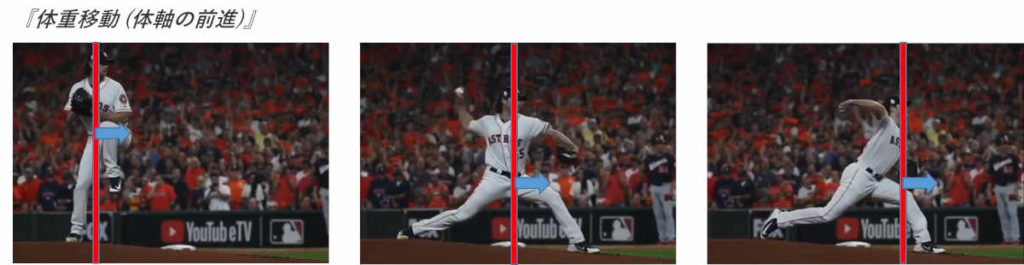

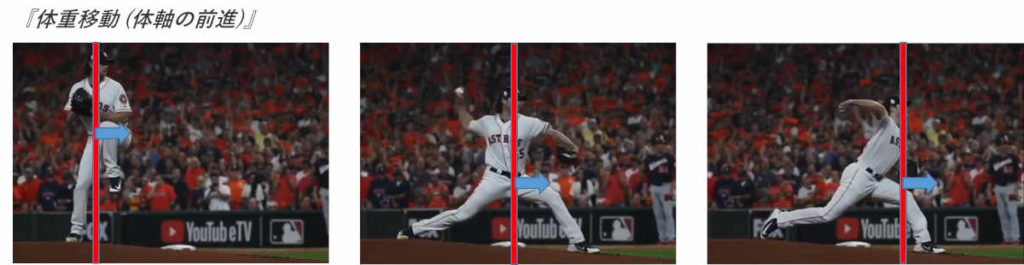

ピッチャーの例

ピッチャーで考えれば時速150km越の球速が出る要因は『上げた左足を前に踏み出し体重移動していく (体の前進)』と『横向きから利き腕肩を前進さえていく動き』等だと思います。

「腕を振る」のはそれまでの加速動作ありき

物体には『慣性の法則』が働き、ボーリングもピッチャーの投球も、方法を問わず、手に持つ (握る) ボールを加速させる事でボールは慣性による直進性を持ち、手から離れた後も目標方向に向かって進んでいきます。

先に述べたように「手に持つラケットにジェットエンジンが付いていて時速300kmまで急加速する」と考えれば「手や腕を動かしてラケットを操作する」事なんて出来ず、進んでいくラケットに手が引っ張られるだけだろうと想像できます。(この「まっすぐ飛んでいく」のに慣性の力が関係します)

我々は意識的、無意識の両方で持つ「腕でラケットを振ってボールを飛ばす」という意識から「足の力を使う」「体重移動を使う」といった「腕を振る」以前のラケットの加速要素を「腕を振る」事にうまく繋げられない事を生み出しているのかもしれません。

ボーリングや投球動作の例で分かるようにテニス以外の経験で「そういった動作の連携について学んでいる」ので出来ない訳ではないでしょう。

※ただし、「レーン間際まで進んで止まり、腕を振ってボーリングのボールを投げようとする」「投げ方が分からずにとにかく腕を振って強くボールを投げようとする」等もありますから、何も考えずに「出来るはずだ」とは言えません。

「サーブは薄いグリップで打て」と言われる理由

「サーブは薄いグリップで打つ。コンチネンタルグリップが基本だ」と言われますが、その理由は「薄いグリップの方が回転がかかるから」だったりで良く分かりません。

『厚い』グリップでサーブを打っても (内容はともかく) 問題なく「入れられる」ので、打ち方がよく分からない『薄い』グリップで打つ必要性を感じない方も多いでしょうし、「コンチネンタルグリップは良くてイースタングリップはダメ」といった些細な違いが大問題みたいな話も根拠を感じません。

この点は改めてブログで書こうと思いますが、サーブで薄いグリップを用いる理由は以下のような点が関係してくるのだろうと思っています。

身体の向きとインパクト面が向く方向

ボールを飛ばしたい方向、目標方向にラケットのインパクト面を向けようとした際、身体の向きによって適した握り方が異なります。

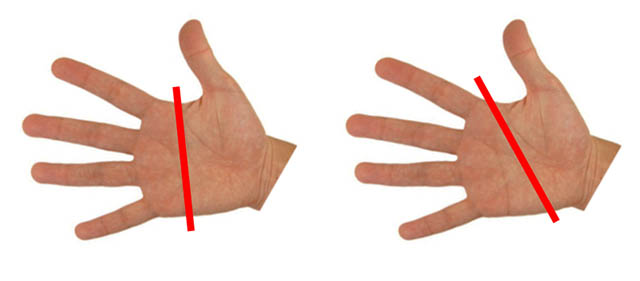

| 正面向きで『厚い』握り | 横向きで『薄い』握り |

|  |

身体の向きで回転をかける動作が変わる

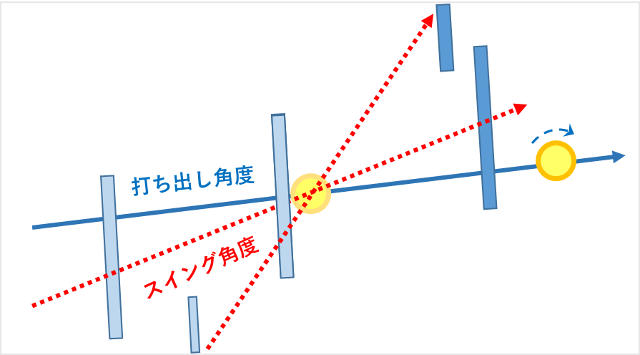

ボールに縦、もしくは横の回転をかけようとした際、身体の向きにより動作が変わります。正面向きと横向きではちょうどラケットが動く方向が逆の動作になりますね。ボールの回転方向は決まっているのに身体の向きが異なる。結果、動作の方を変える事になるからです。

| 正面向き・ワイパースイング的な動作 | 横向き・フォアハンドスライス的な動作 |

|  |

フォアハンド側は利き腕肩を前進させていく過程でラケットを加速させボールを捉える

述べたようにフォアハンド側は利き腕肩の位置を後ろから前に移動させてラケットを加速させつつ、ボールを捉える。腕の各関節も身体の中心に向かって曲がりやすく出来ています。

サーブでも正面向きのまま腕を振るような動作だけではラケットを強く加速させられません。

|  |

横向きから正面向きになる、利き腕肩が前進する過程で打つなら薄いグリップ

結果、横向きに近い状態、左右の足や下半身の力を上半身に連動させて利き腕肩を前進させていく中でラケットを加速させ、ボールを捉えていく。正面向きになる前、利き腕肩が正面向きに状態に至る前にボールを捉えるなら、回転を加える方向、求められる動作から「薄いグリップを用いるしかない」という感じです。

| サンプラスさんのサーブ | 鈴木貴男選手のサーブ |

|  |

「サーブは薄いグリップで打て」と言われても我々が “ピンとこない” のは、フォアハンド側特有の「利き腕肩の前進」をラケット加速に利用できていないからかもしれません。

下図のように無意識に「早く目標方向を見たい、ボールが飛ぶ方向を見たい」と思い、まず身体の向きを変えてしまう。その正面向きの状態から腕を前に振ってラケットでボールを飛ばそうとするなら薄いグリップが返って「打ちづらく」感じてしまいそうです。

|  |

これはこの後の「左利きの選手の方が『利き腕肩の前進』をうまく使っている」という話に繋がります。

どうやってサーブを打つかという話

では、具体的にどうやってサーブを打っていこうかという話に移ります。ただし、考えるのは『サーブの打ち方』ではなく『物理的な現象を起こす理屈』と身体の機能や仕組み、使い方それを起こすためにどういう『やり方』をするのが良いのかといった事です。

注: 私は専門家でもコーチでもないので『サーブの打ち方 (ボールの打ち方)』等を示すのには適さないと思っています。ここで述べるのは『物理的な現象を起こす理屈』と『身体の機能や仕組み』からこういうやり方がよいのかもしれないという個人の考えです。そもそも、会ったことも、自分のテニスを見せた事も無い人間の一方的な情報を鵜呑みにするのは危険です。全く同じ理解をしてもらえるとは思っておらず、同じ事をやってもプラスに働かない可能性もあります。問題点は普段からご自身のテニスを見ているコーチに相談する事も大事でしょう。情報があってもご自身で考えて自分なりの理解を持つ事が必要です。くれぐれも怪我等ないようにお願いいたします。

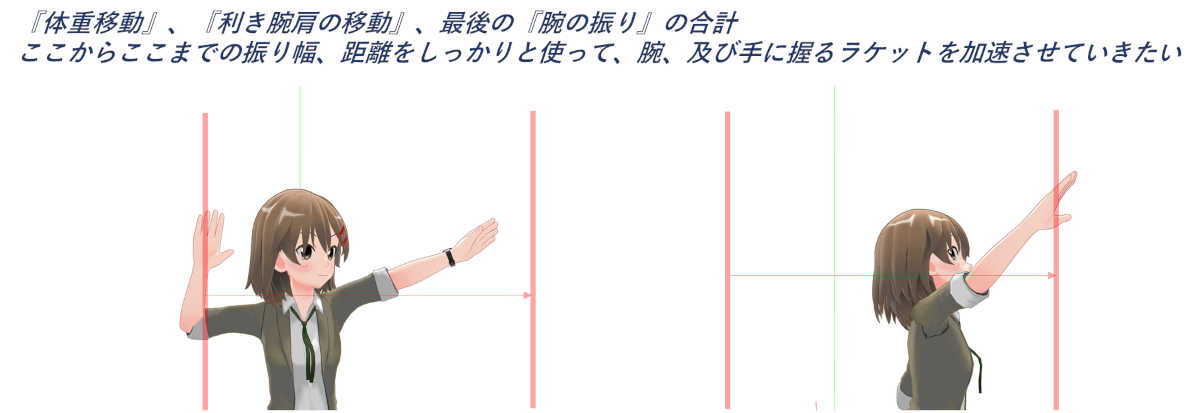

サーブがフォアハンド側のショットである事を考えると特に考えたい動作の要素は以下の3つです。

- 体重移動

- 肩のローテーション

- 体軸・回転軸の傾き

- ラケットと前腕に角度が着く身体の使い方

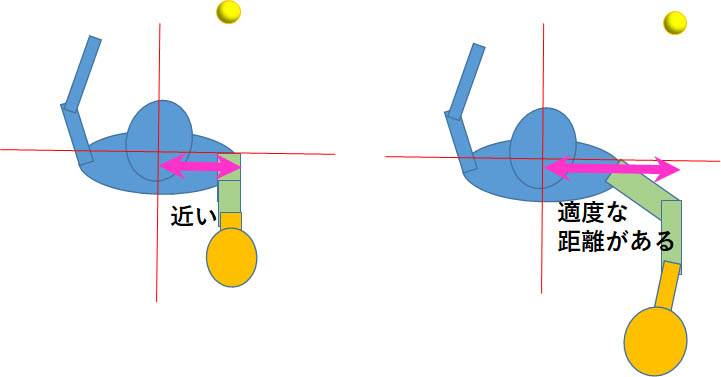

a. 体重移動

テニスにおける『体重移動』は定義が不明確なまま用いられている印象ですが、私は「1. 足の力を使って体軸を踏み込み足側に移動させる身体の前進・加速要素のひとつ」「2. 回転軸を踏み込み足側の脚上に移動させる事で足から頭までを回転させやすくする (身体の中心に回転軸があると上半身しか回せない)」の2つを考えています。」

b. 肩のローテーション

肩のローテーションと言っていますが、フォアハンド側に特有の「利き腕肩を前進させていく中でラケットを加速させ、ボールを捉える」という部分です。

これは上の『体重移動』も関係しており、単純に「身体を回す」「腕を回す」「左右の肩の位置を入れ替える」といったものでは「前に向かって強くエネルギーを加えていく」という大目的には合いません。

大事なのは「動作を行う事」ではなく「加えたい方向に向けて物理的エネルギーを発生させるには?」という事ですね。

c. 体軸・回転軸の傾き

右足着地、左足着地

サーブを打った後の着地は『右足着地』と『左足着地』がありますが現在は利き腕と逆の方の足で着地する (右利きなら左足で着地) が主流です。

個人的にですが「正面向きに近い状態のままジャンプしつつ腕を前に振る」事を考えれば左右の足の役割に大した違いはないと考えます。

腕の振り幅、加速距離を取るために

ピッチャーの投球ほど『腕の振り幅 (体重移動含めボールを離すまでに手やボールが前進していく距離)』が取れる訳ではありませんが、腕やラケットの加速のために振り始めからインパクトまでの距離は必要でしょう。

心理面、身体の仕組みや動作に対する認識の違い等から「早く正面向きになってしまう」と体重移動や利き腕肩が前進していく分が加速に加わらず「腕を振る」範囲でしかこの『振り幅』を得られないですね。

腕を上げない

ピッチャーの投球を見ると「肘は “肩のライン” より上には上がっていない」と感じます。

「サーブのトロフィーポーズではラケットをも持つ上の肘の角度を90度にする」等と言われるのは肘の角度を90度にする、肘を90度に曲げた状態を作る事に意味がある訳では無いでしょう。

言われる通りに「トロフィーポーズで肘を90度にする」を守っても「高い打点で打とう」「頭上のボールにラケットを近づけていこう」と腕を上に差し伸ばす動作が入る。そして早く目標方向に身体を向け正面向きになる。そこから腕でラケットを振り下ろすような打ち方になるといった流れ。これでは(その方の身体能力からすれば) 速度も回転も十分には発揮できないと思います。

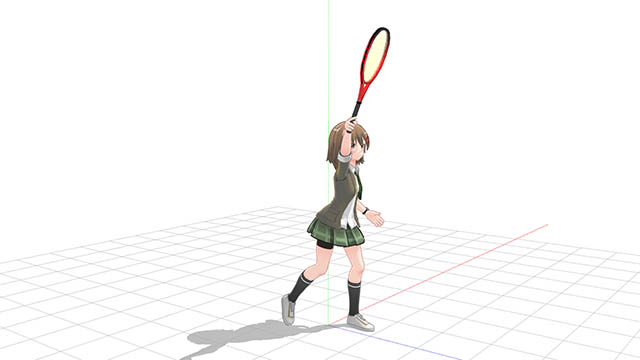

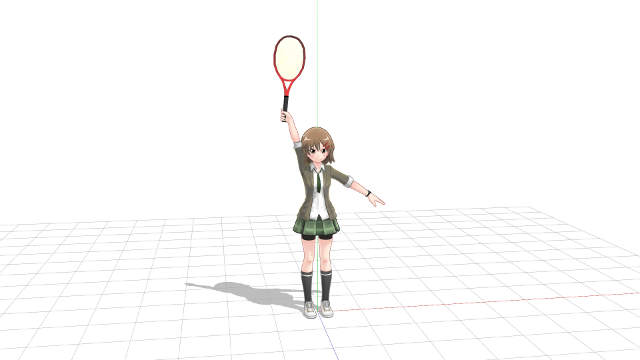

|  |  |

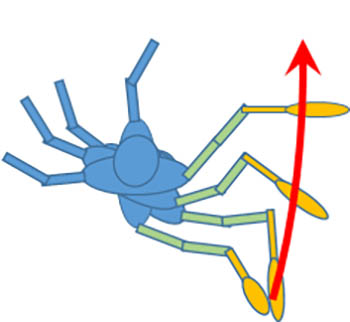

肩の回旋で腕は前進していく。体軸・回転軸の傾け腕が進む軌道を上げる

ピッチャーの投球動作では、肘や腕を肩のラインより上げる事無く、体重移動からの肩の回旋により利き腕肩が前進していく。その際、体軸・回転軸を垂直から踏み込み足側にやや傾ける事で左右の肩の高低差を生み、結果的に「肘が肩のラインより上に上がっていないのに、体軸・回転軸が地面と垂直の状態より、手や腕や上がる」という状態を作り出していると考えます。

歴代No.1サーバーとして今も名前の上がるサンプラスさんのサーブを見ると「肘・上腕が肩よりも上がっていない」「体軸・回転軸が傾く事で肩のラインに左右の高低差が生まれる」「両肩が回旋し、利き腕肩が前進してくる事でラケットが加速してくる」という印象を受けますね。

|  |

後述しますがこれはラケット加速に意味を持つだけで無く「ボールに縦回転をかける」という事にも繋がってくると考えます。

ラケットと前腕に角度が着く身体の使い方

上で「ラケットでボールを擦り上げる打ち方を基本にはしづらい」と書きました。薄く当たる事で伝達ロスが増す懸念を持ちながらボールを打つのは難しさがあります。『点』に近い当たり方、うまく当てようと無意識にスイング速度を緩めてしまう可能性もあります。

きれいな縦回転がかかるボールのストリングスの関係性

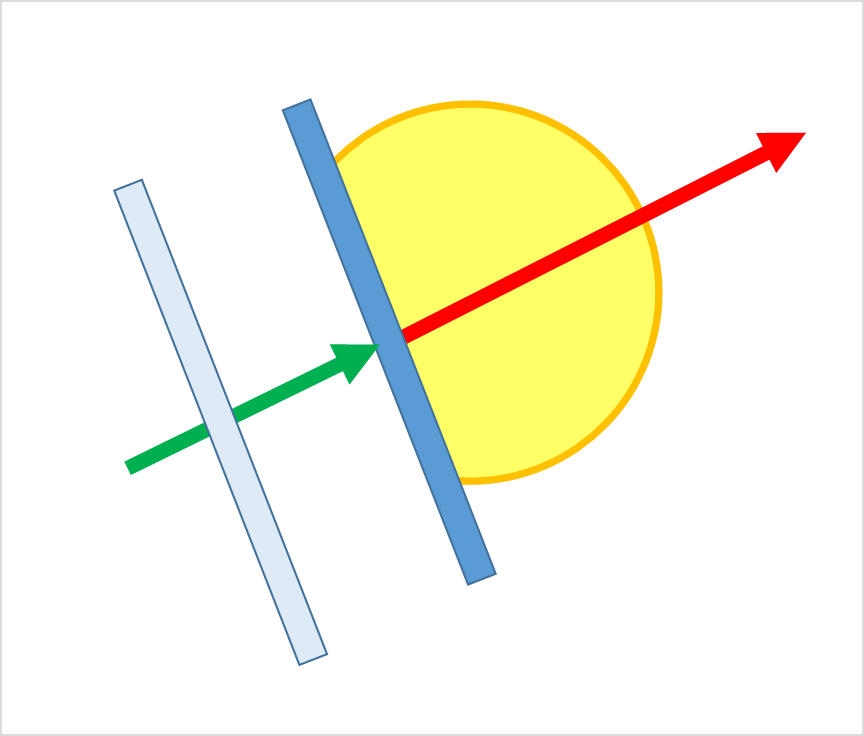

きれいな縦回転 (トップスピン) をかけるには、ストロークと同様、ストリングス (ガット) とボールが下図のような状態に出来ればよく、ストロークでも『極端なワイパースイング』でなければ必要な回転量が得られないという訳でもありません。「『前に』飛ばすエネルギーを削ってまで回転を増やす。しかも伝達ロスが高くなる可能性のある手法を使って」というのは基本にはしづらいです。

|  |

「下から上へ」ではなく「後ろから前へ」

スピンサーブのインパクト例として思い浮かぶ下図のような写真。

Australian Paralympic Committee, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

「下から上にラケットを振り上げている」イメージですが、要はインパクト前後でラケット面が動いていく方向がポイントなのであり、ラケットを振る動作 (スピンサーブの打ち方) が重要な訳ではありません。ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象ですからね。結果、ラケットが「下から上」ではなく「後ろから前に」当たりつつ、このような角度になれば速度を活かしつつ回転がかかる理屈になります。

ラケットの握り方 (ハンマーグリップ的な握り方と用い、その特性を活かせる高さで打つ)

「サーブに適した握り方はコンチネンタルグリップだ」と言われますが『手の中でラケットのグリップ部が触れる角度』について言われる事はありません。(『包丁の持ち方』も使い分けているはずです)

下図のように手の平部にラケットが触れる角度によって前腕 (肘から手首まで) とラケットとの角度が大きく変わります。「ここから違う」等と区分するのは難しいですが、ハンマー・金づちを握るような「前腕とラケットに角度がつく」ハンマーグリップ的な握り方と「前腕の延長線上にラケットの中心が来る」ようなフィンガーグリップ的な握り方が出来ます。

| ハンマーグリップ的な握り方 | フィンガーグリップ的な握り方 |

|  |

フィンガーグリップ的な握り方は、前腕の動きがラケットの動きになってくるのでボレー等で使いやすいものですが「出来るだけ高い打点で打つ」という意識の元、サーブやスマッシュでこれを用いると腕とラケットが一直線に並ぶ下図のようなインパクトになりやすいでしょう。スイング中に手に感じるラケットの重み (慣性による直進性、遠心力) により「手の中で握りがズレてフィンガーグリップ的な握りに変わる」要素も十分ありそうです。

|  |

ハンマーグリップ的な握りであれば、自然と前腕とラケットには適度な角度差がついています。腕とラケットが一直線になる程の高い打点で打たない、それまでの感覚からすれば「低いかな」という位の高さで打つようにすれば、ボールの上側を捉えられ、同時に縦回転がかかるボールとストリングス (ガット) の当たり方も実現できそうです。

| 前腕とラケットに角度がある | ボールの上側を捉えつつ ストリングスの縦糸で回転がかけられる |

|  |

「出来るだけ高い打点で打つ」という話はサーブの確率を上げる事に貢献しないだけでなく、「伸び上がる」「高くジャンプしようとする」等により、その人が打つサーブの再現性を下げる要素になるでしょう。

そして示した点で、わざわざ「サーブで回転をかけにくい打ち方」にしてしまっているとも思うのです。

理解して用いているならともかく、サーブの基本として『打つだけで自然と縦回転がかかるサーブ』を考えるなら、知らないまま用いているのは望ましいとは言えないでしょう。

左利きの選手の方が身体の仕組みや理屈をうまく使って打っている

よく「左利きの選手のスライスサーブは右利きのバックハンド側になるから効果的だ」と言われますが、左利きの選手の方がスライスサーブを『上手く』打っている気がしています。

一般的なスライスサーブ

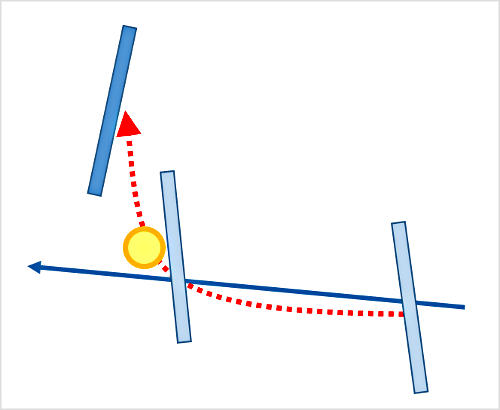

右利きの選手、というかスライスサーブの中心となるのは「正面向きになった方向に向け、利き腕肩の上付近にある腕をまっすぐ振っていく」直線的な軌道という感じ。

何からの方法で『前』に向けてエネルギーを加えていく動きはそのままに「エネルギーを加える方向 (前) をずらす。ネット方向に斜め前に向けてエネルギーを加えていく」そのままではボールは右に飛んでいってしまうので「インパクト面を斜め左に向いた状態で捉える事でボールにエネルギーが伝わる方向を変える」というやり方。

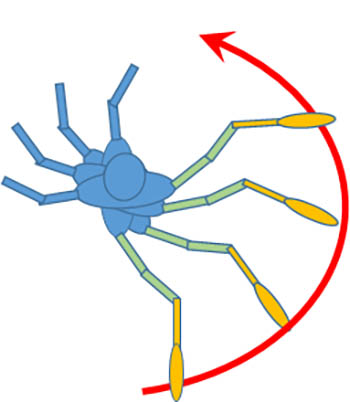

左利き選手が使うスライスサーブ

一方の左利きの選手が工夫しているスライスサーブは「左肩よりも外側に腕があり、体軸・回転軸よりラケットがより外側にある。肩の回旋 (円運動) をうまく使って身体が正面向きになる前にボールをより外側で捉えている」速度より具体的な曲がりを重視した感じ。

同じ打ち方で右左を比べる訳ではないですが「左利きの選手が打つスライスサーブの方が曲がりが大きい」印象もありますよね。それはこの辺が関係していると考えます。

右利きなら「スライスサーブはトスを右に上げると曲がりやすい」と言われるのと理屈は同じです。(横手投げのピッチャーの投げる変化球がオーバースローより横に大きく曲がるのも同じ)

ただしラケットの振り幅 (インパクトまでにラケットが動く距離) が取れますし、両肩の回旋を使ってラケットも加速させやすいといった点に特徴があると思います。

【みんラボ】清水悠太vs中村錬セカンドサーブでの練習マッチ

「トスを右に上げてもラケットの振り方はまっすぐ前へ」な打ち方だと、述べてきた「腕を振る」段階までの加速が使いづらく速度も出づらい。また、スライスサーブは対角線に使う事が多く打つコース自体に “角度”があるためあまり感じませんが、このような打ち方より「曲がりも小さくなる」と考えます。

※「相手に良いリターンをさせない」ための手段が違うという事なのでどちらが良いという事はありません。

まとめ

専門家やコーチではない私が『サーブの打ち方』を示すのは適当ではないと考えているので「要素の列記」という感じになってしまいましたが、ボールが飛び回転がかかるという物理的な現象と身体の仕組みや機能から『打つだけで自然と縦回転がかかるサーブ』を考える際に必要な点は以下のようなものになってくるかなと考えます。

1. 体重移動

「腕を振る」段階に至る前に左右の足、下半身で身体を前進させてエネルギーを生む

2. 肩のローテーション

フォアハンド側に特有の「利き腕肩を前進させていく中でラケットを加速させ、ボールを捉える」要素

3. 体軸・回転軸の傾き、腕を上げない

上腕・肘が肩のラインより上に上がってしまう事で利き腕肩の前進を腕やラケットの加速に繋げられなくなる。

強い体重移動、踏み込み足に体軸・回転軸を寄せていく事、その加速を体の前で「腕を前に振っていく」事への繋がりにより、踏み込み足に力がかかり、体軸・回転軸は傾いた方がバランスは取りやすくなる。「腕を上げる」事無く、腕・手・ラケットが通過していく位置は上に上がる。同時に「腕を上げて振り下ろす」動作よりも腕・手・ラケットの速度は上げやすい。

| 利き腕肩の前進により腕・ラケットが加速 | 上げた腕を振り下ろす動作 |

|  |

左利きの選手が工夫して打つ「曲がりの大きなスライスサーブ」にも腕や肘が肩のラインより上に上がらない要素が重要でしょう。利き腕肩の外側に肘・手・ラケットがあり、利き腕の前進に伴い「体軸・回転軸から遠い所」を腕やラケットが通ってくる事でボールに回転をかけやすいスイング軌道、腕の振り幅、加速距離とボールを捉えるまでのスイング幅を確保しやすくなると考えます。

※腕を高く上げているように見えて肩のラインより肘は明確に『上』に上がっていませんね。肩の回旋により「腕を振る」段階の前に腕は身体の周りを回ってきます。

4. 早く正面向きになる打ち方について

「腕を振る」段階に至る前に左右の足や下半身、身体の前進、利き腕肩の前進を効果的に実践できていれば「早く正面向きになり腕を振ってボールを飛ばす」という動作は抑制できそうに思います。「腕を振る」前に腕やラケットが加速できている、慣性の直進性による『勢い・弾み』が付いているので改めて「正面向きになった状態から一生懸命腕を振る」という必要がなくなるからです。

|  |

5. ハンマーグリップ的な握りと効果を消さない高くない打点

「出来るだけ高い打点で打とう」とする事で腕を上の差し伸ばす、『前に向けて』エネルギーを発生させたいのに『上に』強くジャンプする打ち方になる。(両足が地面から離れた状態で強い動作は出来ない)

前腕と角度差がつき、ボールの上側を捉えやすい、ボールに回転がかかる『ストリングスの縦糸』を稼働させやすい当たり方ができるハンマーグリップ的な握り方、そしてその効果が消えないよう「高すぎない」打点でボールを捉えたいです。

| 前腕とラケットに角度がある | ボールの上側を捉えつつ ストリングスの縦糸で回転がかけられる |

|  |

6. 腕の振り幅、加速距離を取る

1~5と重なりますが、振り始めからインパクトまでの振り幅、加速距離をしっかりとって「腕を振る」段階までに強く加速、エネルギーを発生させておきたいです。

右利きなら「ラケットは身体の右側で振る」という話がありますね。フォアハンド側の特徴は「利き腕肩の前進」だと考えますが、体重移動、体軸・回転軸の前進をと伴わない『肩の回旋、ショルダーローテーション』に「ボールを強く前に飛ばす、前に向けてエネルギーを加える」効果は薄いでしょう。

| ショルダーローテーション | 体軸・回転軸の前進に ショルダーローテーションを加えたもの |

|  |

フォアハンドストロークでもサーブでも「両肩・身体の回転をそのままスイング軌道も用いる」ような円運動では、1. エネルギー発生に不向き、2. エネルギーを加えたい方向性が安定しないマイナス面が考えられます。身体に円運動があっても加えたい方向に『まっすぐ』エネルギーを加えていく方が簡単だし、効率的・効果的だと思います。

| 身体の回転で打つ | 身体は回転しても エネルギーを加える方向は一定 |

|  |

※因みに物理的には「遠心力という力はない」そうです。慣性による直進性と腕が引き寄せる力のズレが「外向きに引かれる」ように感じる。存在しない力である「遠心力でボールを飛ばす」とは、あくまで “イメージ表現” でしかない。本当に「遠心力で飛ばすんだ」等と思わないようにしたいです。

サーブを打つ際、「身体を捻る」「ラケットを大きく引くテイクバック」等を重視される場合がありますが、そのせいでラケットの初期加速が弱くなる、インパクトまでに加速が緩む、ボールに近づいた所で改めて “腕で” 加速さえようとするなら『個性』ではあっても優先すべき基本要素に目を向けたいです。

その昔、サンプラスさんやエドバーグさんのサーブを見た際「トロフィーポーズからの振り始めでラケットの位置が身体からかなり遠いなぁ」と思ったものですが、化学樹脂製になったとは言え現代のラケットからすれば「伝達ロスが大きい飛ばないラケット」です。最大限、加速距離を取るための工夫だったのだろうなと今は思っています。

|  |

大きく振っても小さく振ってもインパクト前後の速度が同じなら同じエネルギー量です。製法や素材の進化によりラケットは伝達ロスが小さくなりより飛ぶようになっています。かといって身体の機能や仕組みを使いボールを飛ばし回転をかけるためのエネルギーを発生させるという事に違いはなく、かつての選手達の動作を参考にする意味は十分あるでしょう。その際に「大きく振れば強いボールが打てる」と考えると身体の使い方が最適化されない、「腕を振って」という部分が大きくなってしまうのは避けたい所ですね。