ドロップショットや短いボール、短くなったボール

テニスをやっていると、意図的か、たまたまそうなったのかを問わず、自分が今居る位置に対してネット側に短いボール、短くなったボールが飛んでくる事が少なからずあります。

ぱっと思い浮かぶのは相手が明確な意図を持って打つ『ドロップショット』でしょうが、ベースラインで打ち合おうとする相手をおびき出すため、ストロークを打ちづらくするために態勢を崩そうとする等、短く打つ、打てるというのは「強く打つ」以上の武器になってきます。

打ち損ないが短いボールになってしまう事もありますが、そういうのも含めて自分のテニスなので「無かったこと」にはせず、認識し、必要なら改善したいですね。

追わない、追う気がない

さて、練習だったら、打ち損ないなどの短いボールは追わずに2バウンド、3バウンドさせてから打ったりもできますが、試合でそれをやると即失点ですよね。

練習での慣れから起こる「始めから追う気がない」「短いボールを対処する気がない」姿勢はテニスの上達、レベルを上げていく課程を考えると自覚しづらい大きな問題点だと思います。

「根性見せて拾え!」みたいな話ではありません。ぎこちない動きでボールを拾おうとする “頑張っちゃう” 中年男性が居られますね。楽しいからテニスをやっているのに怪我に繋がる『気持ちに身体が付いてこない』感じはやめるべき。

個人的には、やるべき事さえきちんとやっていればその多くは “普通に” 拾える、対処できる。そして相手ありきのテニスではその『やるべき事』がとても重要だと思っています。

何故、短いボール、短くなったボールを拾えない、追えない、届かないのか?

相手の意図なものか、偶然そうなったのかを問わず、短いボール、短くなったボールが来た際に「拾えない」「追えない」「届かない」にはそれなりの理由があると考えます。

「ボールを追う」となるとつい足の速さ、反応速度、身体能力等を思い浮かべがちですが、テニスコートは中央からサイドまでの距離が5m程。「よーい、ドン」で走り出しても50m走のタイム差が顕著に出る程の距離がないです。(足が速くても “僅かな” 差しかでない)

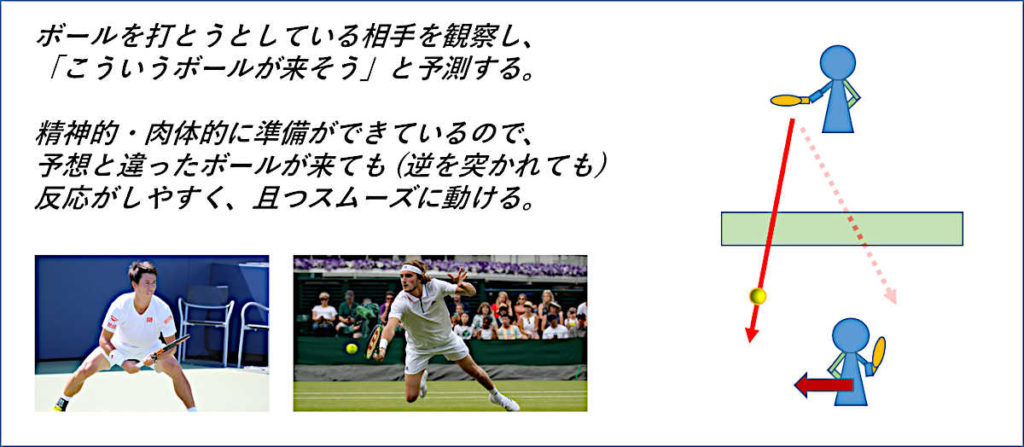

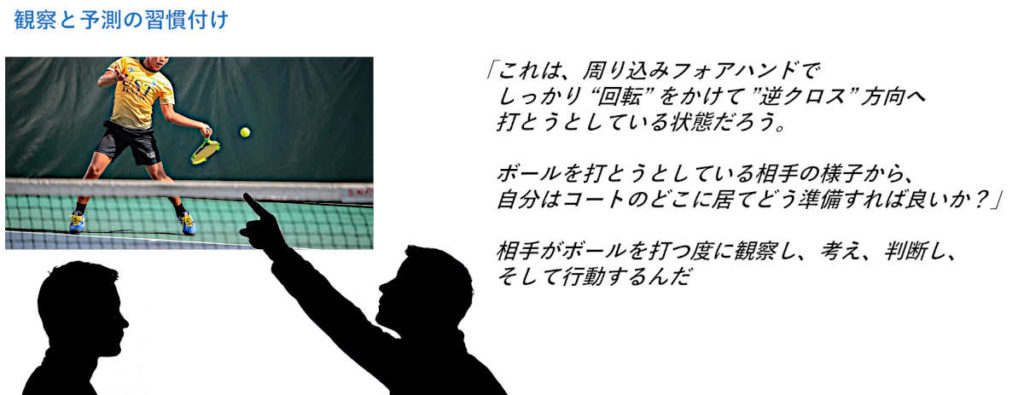

相手が打つ度に『予測』を行う意識と習慣付けがテニスをする際の “前提”

テニスで相手の打ったボールに対する反応、動きの良さを決めるのはまちがいなく『予測』でしょう。

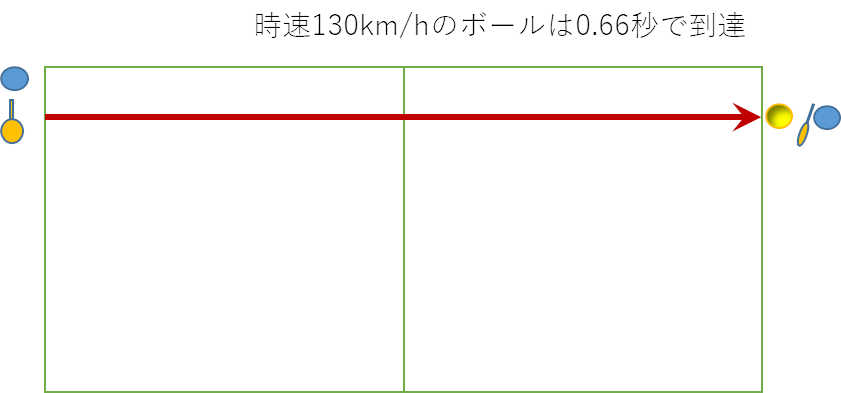

時速130kmのボールはべースライン間を0.66秒で到達する計算になります。(実際は飛ぶ中で速度は落ち、バウンドでも失速するけど)

人の反応速度が早い人で0.2~0.3秒と言われる中、ベースライン間より更に距離が短くなるネットプレイヤーが「相手の打ったボールが飛んでくるのを見てから準備し打ちにいく」のが全く現実的とは言えない事は想像が付きます。

1回返球できても、その次、またその次と、ボレー対ストロークが続くとは思えません。

練習での「続ける事が目的」なラリーではなく、相手はポイントを取ろうとしてくる訳ですからね。

また「こうなりそうだ」と予測しているからこそ相手の行動が予測と違っても反応しやすくもなるでしょう。予測しているという事は「そのための準備が出来ている」という事。ただ、相手がボールを打つのを「見ている」人との反応の違い、動きの違いは予想に難しくありません。

反応に近い状態で返球せざるを得ない状況、例えば時速200kmのサーブをリターンするにも「あの選手ならセンターに来るかな」と予測はしますよね。

相手の存在関係なく「自分が打ちたいボールを打つ」のが目的になりやすい

テニスをやっていると相手やその場の状況関係なく「自分が打ちたいボールを打つ」事が目的になっている方は少なくありません。

「一発強打でポイントを取りスカッとしたい」「相手や周りに自分の良い所を見せたい」「ドロップショットを打つ機会ばかり探っている前衛」といった方はどこにでも居られます。

初心者の頃からの習慣で『球出しのボールを打つ』事がボールを打つ際の基準になってしまいます。

それは野球で言えばバッティングセンターでひたすら打っているようなものです。

テニスは確率のスポーツだから

『テニスは確率のスポーツ』です。

私は、ある状況で2回に1回失敗するショットを打つなら同じショットでも「失敗する確率が低くなる状況を作ってから打てば良い」と思います。

自分 (自分達)が得点するためにも、失点を防ぐためにも「この場の状況から見て自分達は何をどうするのが最も結果に繋がるか」を常に考え、行動しないと勿体ない。

相手関係なく「打ちたいボールを打った。返された。アンラッキー」なテニスをいつまでも続けるのは “マジで” どうなの? と思います。

Game based approachを意識したい

テニススクール等で行う練習は『試合中の一場面を切り取ったような状況』で設定されている事が多いです。こういうやり方を “Game based approach” と言ったりします。

テニスを初めて間もない方が試合のような内容で相手と打ち合う、決まった攻守のパターンを連取するのは難しいかもしれませんが「自分がボールを打ったら終わり。相手が打ち返してきたらそのボールを見てからどうするか考える」を続けていても相手ありきのスポーツであるテニスは上達していかないのです。

キャッチボールはなぜ野球の基本なのか?

キャッチボールは野球の基本と言われます。

「自分がどんな位置、態勢にあっても相手に取りやすいボールを投げる。そのためにはどうボールを取り、そこからどう投げれば良いか?」といった事を考えるように指導されるからこその “基本”なのだと思います。それが守備でボールを捕球し、周りと連携してアウトにする、ピッチャーとキャッチャーが「バッターに打たれない」よう投球するといったプレーに繋がるのでしょう。

テニスでも、ウォーミングアップだからとコーチの球出しをコースも適当に強打してアウトやネットばかりな人達が、対戦相手を観察し、駆引きに長けたダブルス巧者に全く敵わない (自分達の方が強いボールが打て、テニスも上手いのに) という事は多くあります。

今までそういった事に目が向かなかったのは、自分と同じように周りも観察、判断、準備、行動する習慣付けが出来ていないから、相手関係なく「打ちたいショットを打った。ポイントになった」が起きていただけかもしれません。

常に我々に対して “手加減” し、打ちやすいボール返球してくれるテニススクールのコーチですが、本気を出せば全く敵わないのは皆分かっているはず。ただ「コーチに勝った」と喜んでいて良いのでしょうか。

|

テニスでも予習復習? コート外の時間が上達を決める 「とにかく毎日たくさんのボールを打つ」人と「練習前に予習し、必要な知識を得て考えを整理した上でその点を重視した練習を行う。終わった後、映像等を確認して出来ていない点、新たな課題等を考え、必要な知識を探し、理解し、次回練習の予習をしていく」という人。半年後、1年後に2人に開くかもしれない差を考えると恐ろしいほどですね。 後者のやり方ができないのは「やり方が分からない」からだけだと思います。調べる、考えるはコート外でいつでも出来るし時間もかかりません。スマホひとつでYouTube動画も見られます。 「調子を維持するためも調子を戻すためもたくさんボールを打つ。上達したいとたくさんボールを打つ。その練習がゴールに繋がっているのかも、自分が今どの位まで到達しているかも、そもそもどこにゴールがあるのかも分からないまま」な感じがします。 |

日本では、テニスの上手さは数値による絶対評価がされず、周りと比べた相対評価で自己評価しがちです。(あの人より自分の方が上手い)

テニススクールはレベル分けで所属クラスが決まるので「周りに通用するからOK」「俺はあの人より上手いからOK」な雰囲気があってそれが私は嫌いです。

もっと上達できるのに自分からその機会を閉ざしている、その事自体にも気づかなくなっている感じが残念に思うからです。

自分が望む状況を作ろうとする意識、「そのボールを打った理由」はあるか?

試合になると「勝ちたい」「ポイント取りたい」が最初に浮かんでしまう事が多いですが“結果” が起きるにはそうなる “理由” があります。ボールが “勝手に” 飛んでいったりはしません。

テニススクールのレッスンでご一緒する方が、

コーチから「なんで今、ここに打ったの?」と毎回聞かれ、「え、なんとなく」としか答えられない。ゲーム練習でもボールを打つ度にそれを聞かれるので次第に腹が立ってきて口をきかなくなった

という話があります。

コーチは「自分なりの根拠を持って自分がその場で持てる選択肢の中から選んでいますか?」と言いたかったのでしょうがかなりの言葉足らずだったのかもしれません。

ID野球と言われた野村克也さんは、監督就任時、選手達に「考えないより考えた方がいい」「知らないより知っていた方が良い」と説いたそうです。(選手達は何の根拠も持たずボールを打ち、守備をしていた)

また、元プロ野球選手の仁志敏久さんは同僚だった内川聖一選手が聞かれ「考えて野球をやれ。自分がやった事を全て説明できないとダメだ。この場面でこういうボールが来たからこう打った。成功しても失敗しても100%その理由をきちんと説明できる事が”考える”事だ」といったアドバイスをされたそうです。

ポイントに繋げる、確率高く得点するために次に『こういう状況』を作りたい、相手と今の状況、どう行動すれば自分達が望む (有利な) 状況を作れるだろうか? と考え、相手の “先手” を取り自分の舞台に上げて望む役割を演じてもらう。(ボールを打つより、そちらの方が楽しいと感じる方も居るでしょう)

打った後の結果は運任せ。何でポイントが決まったのかよく分からない “フワッと” した締まらないダブルスから脱却し、プロがやるような “いかにも” なダブルスを楽しむにはこういった点を考えていきたいのです。

具体的な短いボール、短くなったボールの拾い方、追い方

話が遠回りばかりして申し訳ありません。

まず、今、目の前で次にボールを打とう、触ろうとしている相手の様子を観察し、どこにどういうボールが飛んでくるか考え、予測する事が前提となり、予測し、精神的・肉体的に準備が出来ている事で足の速い・遅いの差以上の「追える・拾える」状況が作れます。

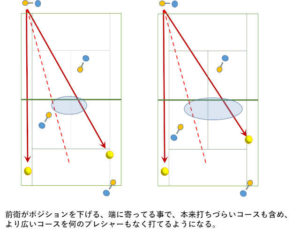

そして、ダブルス練習で見る「常にドロップショット狙い」な方がドロップショットを打とうと考えるのは、自分が「何のプレッシャーもなく相手にドロップショットを打たせている (成功体験を与えている)」事が大きな問題だ と考えています。

「通用するから繰り返す」のであり「通用しないならやろうとしなくなる」のはシンプルな理屈です。元々想定してない「周りに通用しない」事実にどうして良いか分からなくなるでしょう。

自分が拾える準備をするのと同時に相手に打たせなくする事も大事。

考えたいのは次のような事です。

いつどこで2バウンド目をするか “だけ” が重要

テニスのルール上、相手は自コート側の規定のライン内にボールを1度バウンドさせないといけないです。身体に当たる、バウンドする前にボールに触る等しない限り、アウトは相手の失点になります。

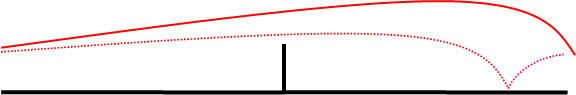

短いボール、短くなったボールを拾えない、届かない理由の一つとして、私は「ボールの飛びを基準に追いかけてしまう」事が大きいと考えています。

ドロップショットで「間に合うと思って追いかけ始めたけど、2バウンド目までに追いつけなかった」という事が案外多いですよね。

飛んできたボールはバウンドの摩擦により前進するエネルギーを削がれて失速します。

『バウンド前の飛び方』を基準にボールを追いかける事で、バウンド後の前進具合の変化が追いかけ始めた時のイメージと “ズレて” しまい、「この位の速度で追えば追いつくな」と思って追いかけ始めたのに「あれ、間に合わないや…」って事になります。

周りから見て「最初からもっと強く追っていれば、2バウンド目までに間に合ったのでは??」と思う事もありますね。追うスピードが途中で緩んでしまう感じ。

似たような例で、相手の打ったロブを追いかけたけど、バウンドしたボールが予想より高く弾んで頭の上を超えてしまい、うまく返球できなかったといった事もありますね。

これもひとつには

ボールの飛び方とバウンド後の変化を結び付けられなかった (バウンド後の変化や状態を別個に考えられない)

ためだと思います。

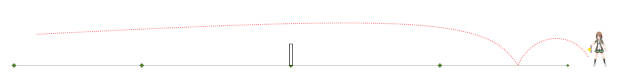

股抜きショット (Tweener) は “2バウンド目の直前” を打つ

試合の模様を見ていると男子プロは後ろ向きの股抜きショット (英語だと後ろ向きでも前向きでもTweener) を見せることがありますが、選手達は「2バウンド目をするであろう」位置に向かってダッシュしています。

TOP 30 BEST EVER ATP TENNIS TWEENERS!

後ろ向きで打つ股抜きショットは2バウンド目の直前を打たざるを得ないので、2バウンド目までにボールがどう飛んでいるかは重要ではないです。

最終的にボールは “そこ” に来ると分かっているのに飛びに合わせて追い方を調整する意味がないからですね。

(もちろん2バウンド目までに “そこ” に到達できないと打てないからボールを見て位置を予測し間に合うように追う訳ですが)

2バウンド目ギリギリから返球するイメージを持つ

短いボール、短くなったボールの話に戻すと、個人的には

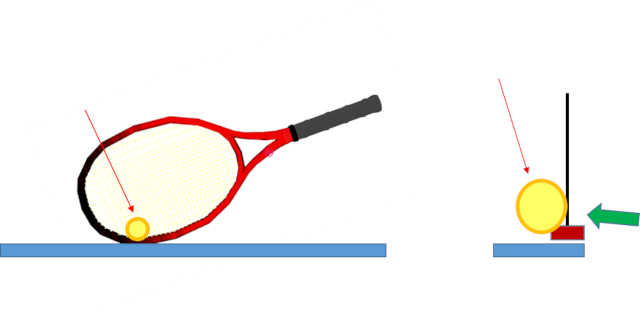

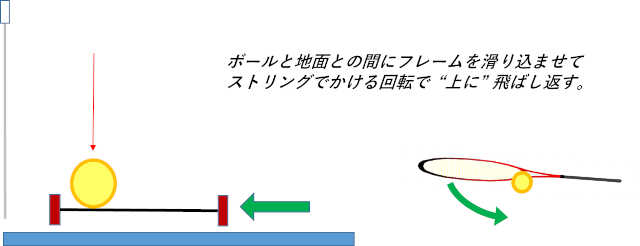

2バウンド目ギリギリ、ラケットのフレームが入る隙間さえあれば、ボールを持ち上げ、ネットを越せる可能性がある

と思っています。

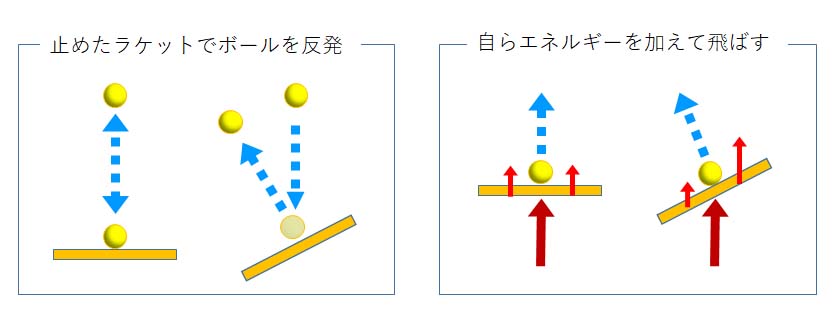

「出来る、出来ない」というより「ここまでは打てるんだ」という自分の認識の話です。持ち上げないといけないから後ろから前、下から上にエネルギーを加えられるラケットの進め方、ボールへの接し方が必要でしょうけどね。(下に下げるような入り方だとボールのエネルギーを反発させる分しか飛ばせない)

よりネットに近い位置ならボールと地面の間にラケット面を水平に滑り込ませて持ち上げるような打ち方もあり得ますね。

「ここまでは打てるんだ」という認識できている事が心理的余裕に繋がり、咄嗟に慌ててしまう事を防げます。これより前の段階ならもっと楽に処理できるとも考えられます。

練習していない事は本番でも出来ない です。

普段の練習から、少しでも機会があったら、無理して怪我をしたりしない範囲、道具を痛めたりしない範囲で「2バウンド目ギリギリのボールをどう処理できるか」を試してみたいですね。

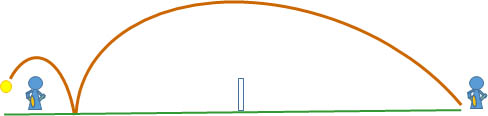

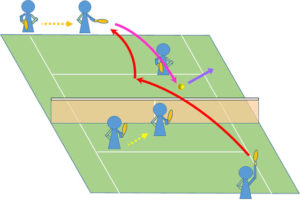

ボールを打つ際の足の着き方『軸足、踏込足の2ステップ』

低い位置ボールを取ろうとするとこういう態勢、姿勢で打つ事も多いと思います。

前に移動しつつ低いボールを打つために身体がやや前傾していますが「ボレーは軸足、踏み込み足の順で足を着く。踏み込み足の1歩みで打ちにいかない」と言われる手順も沿った打ち方になっています。

【鈴木貴男流ボレー】強いボレーを打つコツを伝授!固定観念を捨てよう【テニス】

軸足、踏み込みの2ステップでボレーを打つと、踏み込みにより身体が前進するエネルギーが「腕でラケットを振る」のと同様にラケットを前進させボールを飛ばす。腕を振るより足で身体を前進させる方が遅いボールに対しては前進する強弱、打つタイミングを合わせやすいと考えます。

|

ボールを追っても姿勢を安定させつつ、きちんと止まれないと安定的にボールは打てません。(頭が動き視線がブレる。人がボールの位置変化を把握する、コート上の自分の位置把握、相手や相手コートの位置を把握するのはほぼ両目からの視覚情報です) ただ『体重移動』はボールを飛ばすエネルギー源、飛びの安定性をもたらすので下右図のように「身体が止まったままの状態で腕を動かして打つ」のもうまく打てない、飛ばせない原因になるのが難しい所です。

ラケットは加速することより慣性の法則で直進性が高まります。両足や下半身の力を加速に繋げない打ち方では安定したラケット軌道が作りづらい。少しでもタイミングがズレるとミスショットになる。いわゆる『手打ち』が注意されるのは主に安定性の面からで、これらの理屈を示さない単なる「手打ちだからダメ。直せ」ではまず改善されません。 |

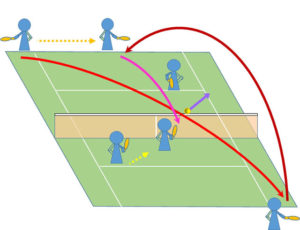

クレーコート由来のスライディングしつつ拾うフットワーク

短いボール、短くなったボールを返球する場合は、“それなりの” 速度で2バウンド目までにボールに追いつき、返球しなければいけません。(それが「最悪、こういう処理もできる」という自信の根拠になるから)

クレーコートはハードコートなどに比べると加速しづらく止まりにくい。このためクレーコート特有のフットワークというものが使われるようになっています。

その一つがスライディングして止まりながらボールを打つといったフットワークです。

クレーコートや日本に多いオムニコート等で短いボールに対して『軸足、踏込み足の2ステップ』をつかって処理しようとするとボールを追いかけてもうすぐ追いつくという段階で「パタパタと小さいステップを使って距離感を調整し、右足、左足、いずれか軸足として最初に踏む足のタイミングを合わせる」といった動作が入る気がします。

軸足を決めた所から踏み込んで最終的な距離感や飛ばすエネルギー量の調整をするので『軸足の決め』ありき。最後に調整のためパタパタと小さい歩幅で減速しつつなのでギリギリまで全速力で追うのが難しく止まれずにつんのめってしまいます。(ドロップショットを追ってネットに衝突してしまう選手はこういう追い方)

そこでクレーコート等ではスライディングして止まりながらボールを打つといったフットワークが色々なショットで使われ (強く追え、強く止まれ、戻る態勢まで準備できる)、それらを応用してクレーコート以外でもスライディングをしつつ止まり、姿勢維持をしつつ、返球するという手法を取る選手が出てきました。

ジョコビッチ選手は守備的に使い、デミノー選手は基本のフットワークとして自分のスタイルの中に組み込んでいますね。

21 Crazy Alex de Minaur Points

ドロップショットや意図せず短くなったボールを追うには、2バウンド目の位置、タイミングを予測し、その位置に対して最大加速で前進し、ギリギリまで速度を落とさず、前進する勢いのままきちんと停止したいのでこの『利き腕側の足でスライディングしながら止まりつつボールを打つ』手段が取れると先に述べた「ここまで拾える」の部分、自信と状況に対する許容度が広がる気がしています。

相手が打ったドロップショットをドロップショットで切り返すような速度の遅いボールの打ち合い、ボールの強さや速度より、タッチの差が要求される場面にも有用です。

以下動画は有名なフェデラー選手のノールック・フェイクショットの例。

Roger Federer no-look fake shot! | Mutua Madrid Open 2010

フェンシングとジークンドーの話

ダブルス前衛でポーチ等する際、ボールが横方向に遠く咄嗟に下図のような腕が伸びたような状態でボールに触ろうとする事がありますね。(もちろん、予測をし、予めしっかりとボレーできる位置に寄っておく等は “前提” ですが)

頭部はボーリングのボールと同じ位の重さ(6kg程)があると言われ、両足のスタンス幅の外側に頭部が出る事で人は姿勢を維持できず、簡単にバランスを崩す事になります。

私はテニス以外のスポーツ・運動における身体の使い方やその説明に興味があり、今年になって見たものにジークンドー (ブルース・リー発祥の武術の部分も含めた哲学 (武道)) の動画があります。

JEET KUNE DO SEMINAR 2019 SPRING

| 武道としてのジークンドーはボクシングやフェンシング等、多くの格闘技、武術から要素を取り入れた総合技術体系になっており、柔道や各武術等のように「これがジークンドー」という体系化がされる前にブルース・リーが亡くなっていまいました。このため弟子や後継者を名乗る人達により解釈の違いや利権・派閥争い等が起こってしまっています。(派閥や指導する人によって内容が違う) |

ご存知の方も多いと思いますが、格闘家である矢地祐介さんのYouTubeチャンネルにジークンドーインストラクターで武術家の石井東吾さんが出演され、巷ではかなりのジークンドーブームになっています。

- 関連サイト:矢地 祐介 やっちくんチャンネル

ゲーム『ストリートファイター』にもジークンドーのキャラが登場したのでそのイメージが強い方も居ますね。

私が興味を持ったものの一つがジークンドーで使われる基本のフットワークというストレートリードのお話です。

格闘家 矢地祐介、ジークンドーマスターから真髄「ストレートリード」を学ぶ

ジークンドーでは利き腕側を相手の向けた一直線の構えが基本となるそうです。右利きなら右手を相手に向け、相手に対して横向きのまま右足から踏み込んで距離を詰める、距離感を調整していく。

【発売中】石井東吾ジークンドーDVD Trailer2

これはフェンシングの構えやフットワークから取り入れているようですね。

ポーチが届かないケース

ダブルス前衛でポーチしようとしても「ラケットがボールに届かない」事がありますね。

予測に基づく事前の位置調整 (そもそも届かない位置に居る)、出るタイミング等もありますが、単純に「ボールに届かない」感じ。

ポーチ以外のショット、例えば、リターン等でもこういう「届かない」ケースがあると思います。

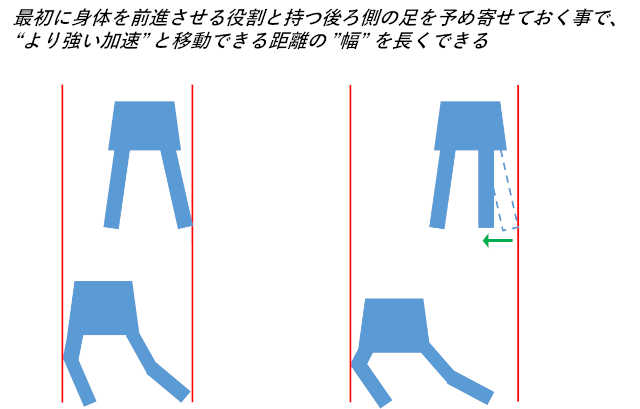

ジークンドーのストリートリードの説明で、踏み込む右足ではなく、左足の位置を予め寄せておく『スティールステップ』というものを使って到達できる距離を長くする、届かない対象に届くようになるというお話でした。

スティールステップのお話部分 (8分08秒位から)

テニスでも使われる『サイドステップ』にも似たような動きが含まれていますが歩幅の小さい「サイドステップでは速く移動できない」事は知られており、多くはその後に歩幅の大きなビックステップ、そして本格的な加速や移動の動作に繋げていきます。

この『スティールステップ』が狙っているのは「この場からの1歩をいかに強く長い距離移動できるか」であり、これが使えるのがポーチであり、リターンであり、今回のような「短いボールを追った際にギリギリ届く最後の一歩」とった場面なのだろうと考えました。

「使えている」と「使えてない」との差

テニスの拳さんのYouTubeチャンネルに安上昂志選手のポーチボレー動画が上がっていますが、参加者の皆さんのフットワークを見ても、うまく打てている方は「移動方向と逆側の足を無意識に “寄せる” 動き」を使えていたりします。

【テニス】当てるだけ!大学日本一安上昂志選手のポーチボレー

サイドステップを行う延長線上で無意識に使っているのかもしれませんが、うまく打てていない方は「サイドステップのままボールに横移動していく」「小さい歩幅で歩くように近づく」「構えた位置から1歩の踏み出す」等ですね。

自分が居る位置と飛んでくるボールとの位置・速度の関係でサイドステップでの接近が適した場面もあるでしょうが「相手が打つ瞬間、強く瞬間的に “前方向” へ大きく移動してポーチする」事が必要な場面で、サイドステップのみ、歩く・走るといった移動が適さない。結果、「ラケットがボールに届かない」という事が起きてしまいます。

間に合わないから「もっと早いタイミングで移動を始める」「予め移動しておく」と考えてしまうとその動作が相手に察知されてしまい本末転倒です。

予測、強い加速、しっかり止まって姿勢維持、柔らかくボールが打てる

しっかりとした加速でボールを追うなら、ボールを打つため、打つ準備をするために加速時と同じ位、強く停止する必要があり、その際、バランスを崩さないように姿勢を維持 (身体が傾くと頭が動き、視線がブレる。ボールの位置は目からの情報で確認されるから頭や視線がブレればうまく当てられない)できないといけません。

上図で「身体がやや前傾」と書きましたが、短いボールを追っての『踏み込み足を着く』打つ打ち方は、

- 前進にブレーキをかける左足に対し、慣性の法則もあり、重い頭がある上半身が前に突っ込みやすい。

- 走っている状態から『軸足、踏込み足』という2ステップを行うために「軸足を着くタイミングを考え、前進する速度や歩幅を調整しようとしてしまう

- 追う速度を重視してしまうとうまく止まれない

といった「ボールを追う」と「ボールを処理する」が中途半端になる懸念があります。「2バウンド目ギリギリまで追って処理できる」と思える事が大事ですからね。

軸足、踏込み足の2ステップで打つのはボレーの基本となる打ち方ですが、それだけでは対応しづらい場面もある。そのためには『別のやり方』も練習しておくのはどうだろうという事ですね。

昔から「テニスは “足” ニスだ」とか「フットワークの重要性がー」等と言われ、皆それなりに認識はしているでしょうが、ボールを打ち始めると「普段走るように、普段歩くようにボールを追っている」というのが現実ではないでしょうか。

その方のボールを打つ技術とは関係ない、それ以前の部分で「短いボールが追えない、拾えない、届かない」という事が起こっているし、理由を考える事無く「足が遅いから」「運動が苦手だから」「年齢的に追うのは無理だから」という事にしているのかもしれません。

ボールを打つ相手にプレッシャーをかける事も重要

途中で、

| ダブルス練習で見る「常にドロップショット狙い」な方がドロップショットを打とうと考えるのは、自分が「何のプレッシャーもなく相手にドロップショットを打たせている (成功体験を与えている)」事が大きな問題だと考えている。 |

と書きました。

テニスでは心理面の影響が大きい

「緊張した場面だとサーブが入らなくなる」例で分かるようにテニスと精神状況・心理状況は密接な関係があると考えられます。

- 「このボールがアウトしたらどうしよう」

- 「視界に映るネットが気になってうまく越せる気がしない」

- 「普段通りに打とうと思うけどミスするかもしれない」

そういった不安がその人本来の実力を発揮できなくしてしまいます。

「試合における駆引き」という言い方があるように、質の高い試合というのは『相手ありきの難しさ』があるものです。球出しのボールを打つように、互いが何の不安もなく気軽にボールを打っている状況というのは本質的な意味で「試合になっていない」と思うのです。

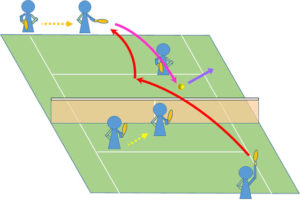

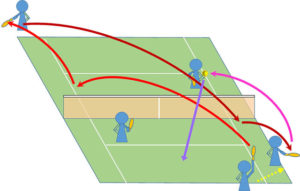

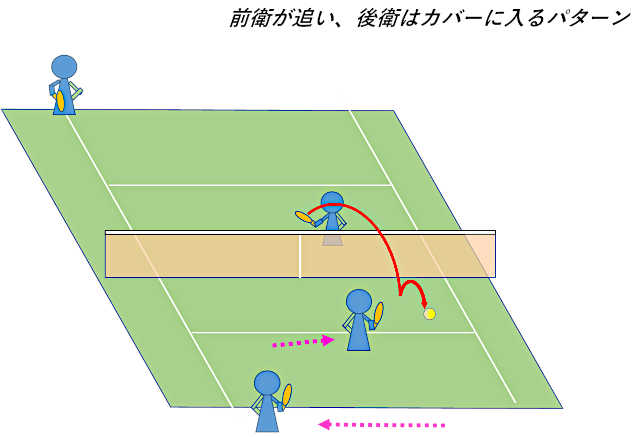

ダブルスにおける前衛の役割、後衛の役割

シングルスでもダブルスでも、ネットに近い位置に居る方がコースに角度をつけやすく、相手の時間を奪いやすいので『攻撃的』なプレーをしやすい。ベースライン付近で互いに打ち合っている状況で1発のショットでポイントを決めるのが難しいのは分かりますね。ダブルスならそこに『前衛』の存在も加わります。

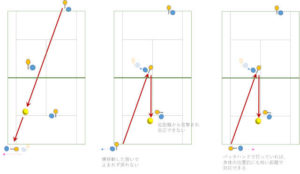

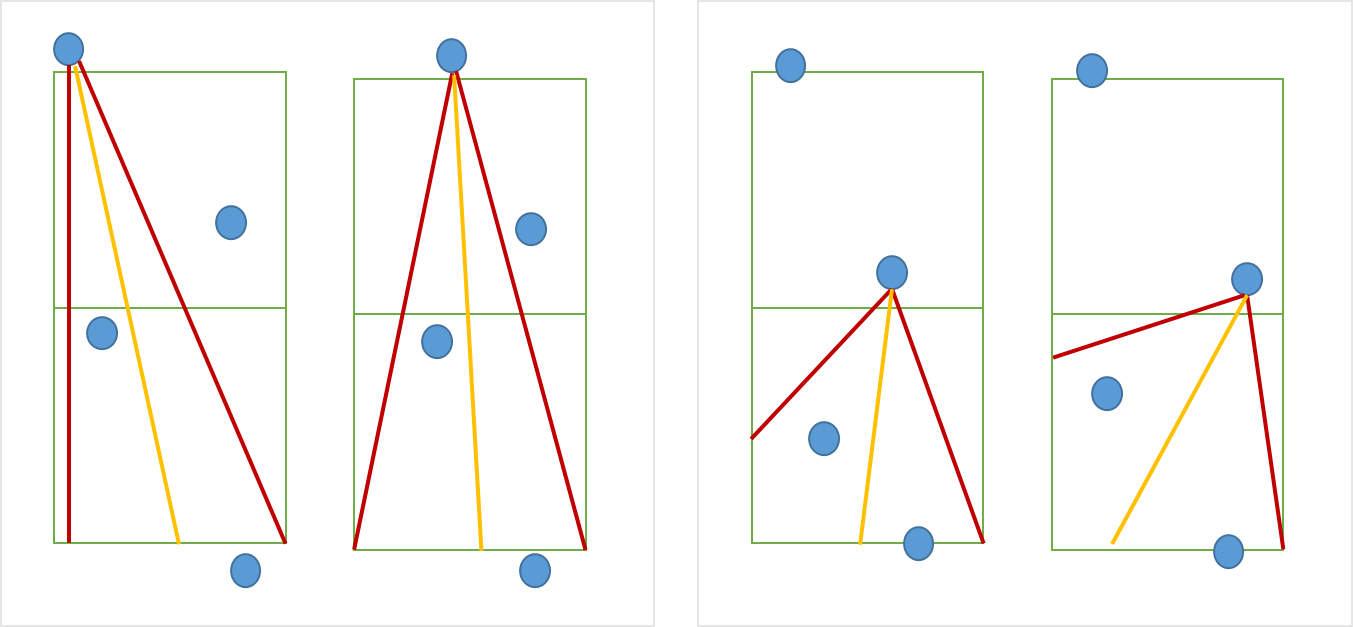

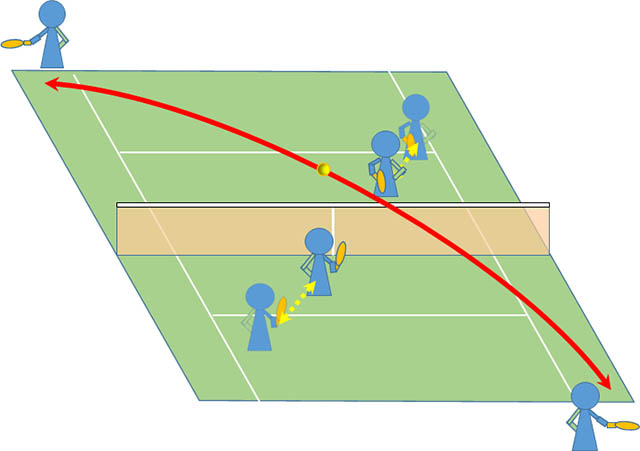

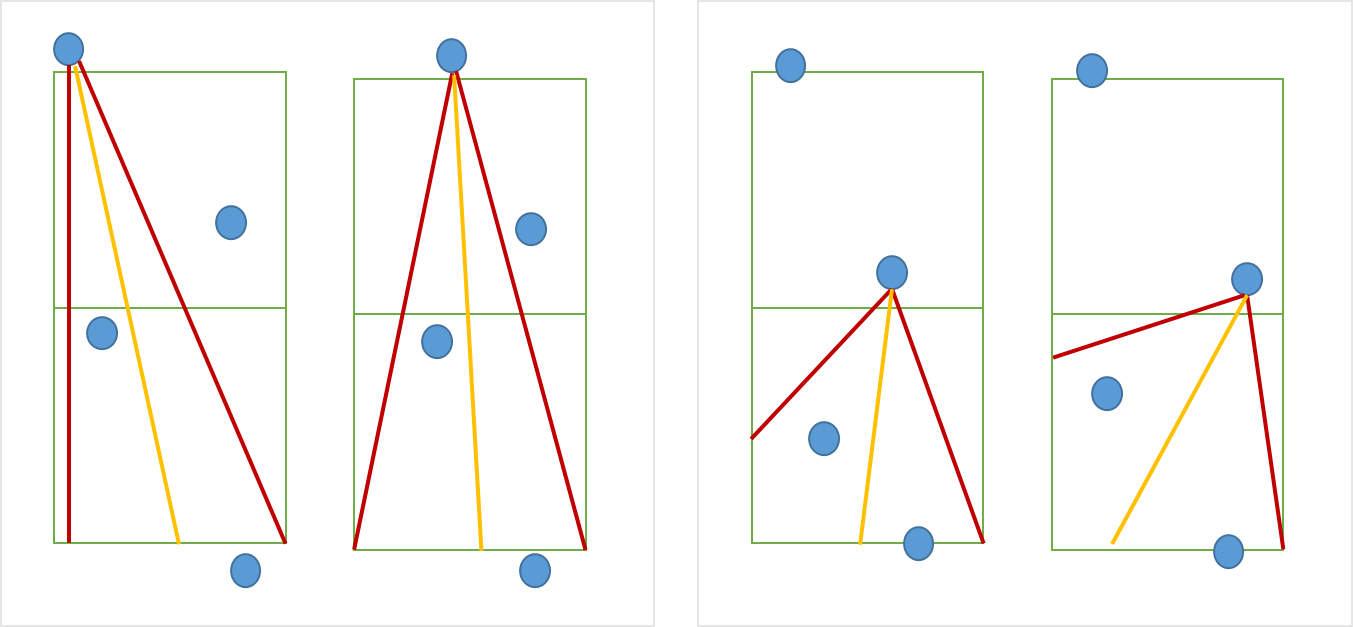

ダブルスにおいてボールが飛んでくるコースの図

ダブルスは「味方と2人で攻守する」ものであり、前衛が決めやすい状況を作る後衛の役割と後衛がチャンスを作ろうとするのに合わせて準備し、得られた機会にきちんと決めるのが前衛の役割という基本を互いに理解し、実行できる事が攻守にスキのないダブルスの “前提に” なってきます。

※この理解が曖昧でどうすれば良いのか分からない事で「俺が俺が」「私が私が」な個人プレーばかりなダブルスになります。後衛同士が打ち合っている間、前衛は端に寄って関わらない。逆に状況関係なく「次でポーチする」とラリーを横取りしようとする前衛。そこに「2人で攻守する」という意識は感じられません。

前衛の大きな役割は『相手にプレッシャーをかける』事

「味方後衛が作ろうとしているチャンスに備え確実に攻撃を行う」という他に、前衛には「ボールを打とうとしている相手にプレッシャーをかけていく。常に “何の不安もなく” ボールを打ててしまう状況を作らないようにする」という大きな役割があります。

ダブルスは雁行陣等だと「たくさんボールを打ち合う後衛の方が大変で前衛はあまり動かなくて済むから楽」と思いますよね。

でも、プロの試合等を見ていると「細かい動きも含め、たくさん動いている、稼働しているのは前衛の方」であり、コーチも「前衛の方がはるかに大変で疲れるよ」と言われるだろうと思います。

我々が思うこの「前衛の方が楽」というその感想自体が

- 相手のいずれかがボールを打とうとする際、観察し、予測し、自分が居る位置の修正と心理的、身体的な準備をしていない (決まった位置で相手が打ったボールが飛んでくるのを見てから判断している)

- 相手にプレッシャーをかけて「何の不安もなく打てる」という機会を無くす。そういう意識、働きかけをしてない

といった事を顕著に表してますね。

後衛同士の打ち合いに関わるまいと最初から『コートのサイド寄りに』に居て動かない。或いはポーチをしたいからサイド寄りからセンター方向 (ボール軌道に対して直角) に接近していく方は良く見かけるでしょう。

※打点の位置から “扇状” に広がるコースでボールは飛んでくるから「横に追う」と「届かない」事が増える。「ボールが逃げていく」感じ。飛んでくる幅が狭くなるよう「打点 (相手) に向けてどう接近するか?」のが前衛がどう動くか、今、どこに位置すべきかの判断基準になりますね。 (「相手後衛が打つから前、味方後衛が打つから後ろ」なんてのは初心者の方に説明する都合で言っているだけです)

短いボールを “追う” 姿勢を相手に見せる

テニススクールのレッスンダブルスをやるとよく居る「ドロップショットを打つ機会ばかり狙っている」方はかなり “ウザい” ですし、他3人が練習になりません。

(個人的に、自己満のために自分と同じかそれ以上に時間とお金をかけて参加している人達の練習機会を奪うのは望ましくないと考えます。自分がよい練習をしたいなら相手にとって自分も良い練習相手になりたいです)

「通用するから繰り返す」のであり「通用しないならやろうとしなくなる」でしょう。

「周りに通用しない」という経験が度々訪れない。「周りに通用しない」という事実に触れた際、どうして良いか分からなくなるだろうと思います。(そこまで考えている方なら『ドロップショットばかり』狙ったりしません。もっと色々出来る事があり、それをやってくるでしょう)

それとは別にここまでのような「短いボール、短くなったボールをどう追い、どう処理するか」を考えられるようになったら、プレッシャーをかける意味でも

相手に「短いボール、短くなったボールを追う」姿勢を見せたい

のです。

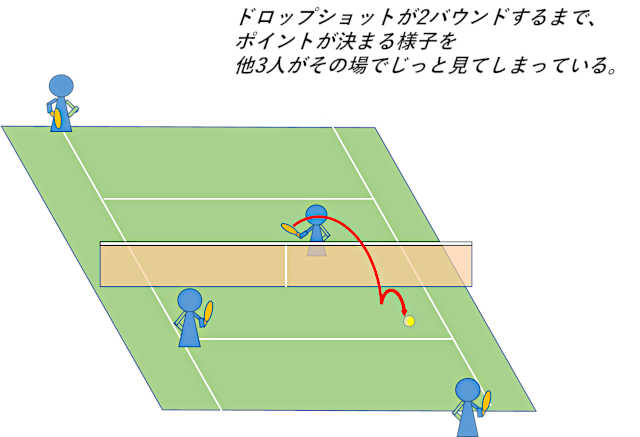

ダブルスの練習で誰かがドロップショットを打った。他3人はボールが2バウンドするまでその様子をその場で眺めている

という事がよく起きます。

これも「ボールを打つ相手を観察し、予測し、準備していない」事が大きいと考えます。常に相手が打ったボールを見てから考えているから、咄嗟の事に身体が動かない感じ。

同時に「ドロップショットを打つ機会ばかり狙っている」方の思うつぼでもあります。

ボールを打つ相手を観察し、予測し、準備していれば「あ、ドロップショットを打ってきそう」と感じて準備に入れているでしょうし、その場面に数触れる事で、今回考えてきたような事も含めて、どう動けば良いのか身についてきます。要は「自然と追えるようになっていく」訳です。

それと同時に

「相手にドロップショットを打つ事への不安を感じさせるよう、強いては攻撃に対する自信を削ぐよう、少しあからさまにボールを追う姿を見せる」

という事も重要なのだろうと思っています。

上で「短いボール、短くなったボールを追わない、追う気がない」という話をしました。

ここで言いたいのは、実際に短いボール、短くなったボールを処理する事に加えての「相手にプレッシャーをかける行動の一つ」であり、ぎこちない動きでボールを拾おうとする “頑張っちゃう” 中年男性が「根性見せて拾う」話ではありません。

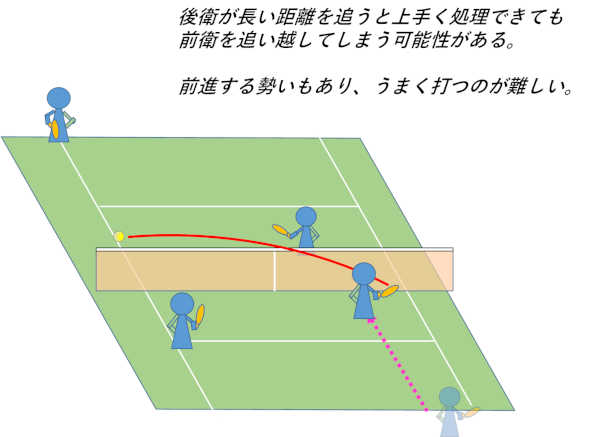

後衛の方が相手コートの様子はよく見えるし、自分が打ったボールに対するドロップショットなら予測や反応もしやすいでしょう。でも、前衛が長い距離を追うと前進する勢いもあり、ドロップショットを返球する際の柔らかさが難しいですし、最悪、前衛を追い越してネットに近づきすぎてしまう事も起きます。(今回の「スライドしながら止まりつつ打つ」打ち方を使いたい場面です)

状況にもよりますが、前衛が拾って、後衛がカバーに入る形が基本になってくるかもしれません。これも後衛が状況を考えられている、前衛も後衛のそういう判断を分かっているから出来るやり方です。(前衛が動いたから後衛が動くでは間に合わない)

まとめ:追えない、追いつかないは身体能力やレベル以前の話、色々考えて練習しておきたい

ドロップショットに関する話のつもりが、内容が色々と反れてしまったりしました。

でも、ボールを打とうとしている相手を観察し、判断し、準備し、行動するといった事はテニスの基盤となる要素であり、テニスの各ショット、或いは他スポーツで使われている動作は全て人の身体の機能を使った動作で色々な関連性があり、身体の仕組みや使い方を含めて興味を持ち理解を深めておきたいです。

それが『ボレーの打ち方はこう』と教わるままに実行する習得法、上達法よりも効果を生む (少なくとも教わる通りにやっても上達していかないと思うなら) と考えます。

今回の話で言えば、教わるボールの打ち方、基本とは全く外れてしまっているかもしれませんが、「強くボールを追い、姿勢を維持しつつギリギリで強く止まり、柔らかくボールを処理しやすい」クレーコート由来のスライドしつつの打ち方も練習で試してみたいのです。

先日、USオープンハイライトで多く見られる得点のブログ記事で書いたサイドに振られた所からのバックハンドの打ち方等もこれに通ずるものがあると思います。

【追い込まれて切り返す!】逆襲のバックハンドカウンターレッスン!【テニス】

テニスの上達を考えるためにも色んな面で「知らないより知っていた方が良い」「考えないより考えた方が良い」と思いますね。

意思的でも無意識でも自分がやった事で結果が起きます。「何でそう打ったのか自分で説明できない」のは困りますし、望む状況、望む結果を得るためには「何がどう作用すればその結果が得られるのか、自分が整えるべき条件は何か」を知っておきたいですね。

「ボールを打つ経験無しに上達するのは難しい」ですが、それ以上に「考える事をせずに上達するのは難しいのでは?」と思っています。