「テニスが上手い」と「うまく打てない」の間に存在する要素

特に日本においては、テニスの技量が実技試験で採点される訳ではないので、周りから見て「あの人はテニスが上手い」と感じるのには色々な要素があるでしょう。

私もだいぶ大人になってからテニスを始めた一人。運動経験に乏しい、基本どんくさい人なので「才能やセンス以外の “誰でも出来る” 要素をきちんと埋めていくことで “出来ない事” を減らしていきたい」です。プロになる訳でも競技者として結果を追い求める訳でもありませんから「出来る事を伸ばすより、出来ない事を減らす」のが私のテニス上達だと思ってやっています。出来ない事が減って出来る事が増えるのは “上達” って感じがしますよね。

テニスをやる、ボールを打つというのは、要は「身体を動かす事」であり、望まれるのは「やりたい事に応じて身体の仕組み、機能をうまく使う事」も含まれるでしょう。

上手い人のテニスは無理な力感がなく、動きもスムーズで、打ち合いを続けても疲れにくそうに見ます。『自信を持ってボールを打てる』という精神面の成長と合わせ、うまくボールを打つための身体の使い方が練習する中で見についてきているのでしょう。

練習を繰り返す中で『良いもの』も『良くないもの』も運動は脳に記憶され、考えずとも身体が動くようになります。できれば『良い』状態で身につけたい。「その内に、たまたま掴むかもしれない、根拠を示せない “感覚” を重視して沢山ボールを打ち続ける」だけでは計画的に上達するのは難しいだろうと思っています。

両足で地面を踏み得られる”反力”をラケット加速に活かす

ボールが飛び回転がかかるためのエネルギーはどこから来るのか?

私は基本的な部分で「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象でしかない」と思っています。

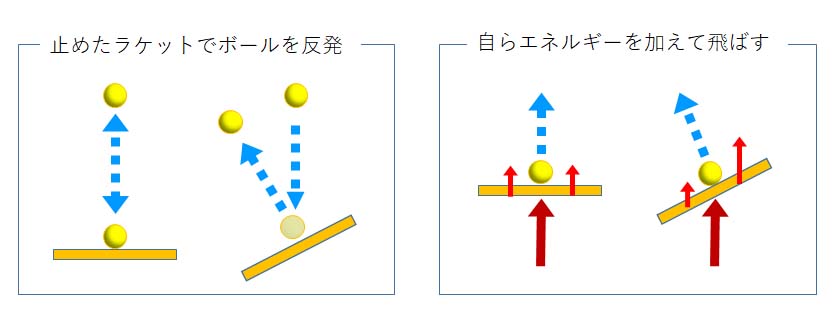

ボールが飛び回転がかかる際に利用されるエネルギーは、大まかには「1. 飛んでくるボールが持つエネルギーを反発させる」「2. 自ら加速させたラケットの持つエネルギーをボールに伝える」の2つと考えており、それぞれのエネルギー量は『1/2 x 物体重量 x 物体速度 ^2 (2乗)』で表せます。(ボレーとサーブの違いを見ても分かるように「ラケットを振ってボールを打つ」という理解だけでは不十分。「ボールの力を上手く使う」とか言うのはこの辺り)

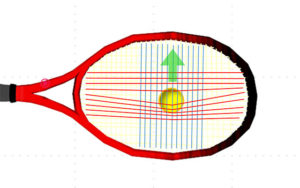

そしてそれらボールへのエネルギー伝達を決める要素、ボールの “質” を決めるものとしての『ラケット・ストリングスとボールの当たり方』があります。

ものすごく単純に言えば「出来るだけ重いラケットでインパクト前後のラケット速度が出来るだけ速い。そしてエネルギーを効果的に伝えるために上手く当たると強いボールになる」という事です。

ラケットを加速させるエネルギーはどこから来るのか?

ラケットの持つエネルギーを決めるのはラケットの『重さ』と『速度』だとして、ラケット重量は固定 (ゴルフのように打つたびに交換できない) なので、インパクト前後のラケットは無理のない範囲で速度を上げたいです。(無理のある打ち方 (≒身体の使い方) では第3の要素である『当たり方』が安定しない)

ラケット速度を上げるためには「ラケットを進めたい方向に向けてエネルギーを加える」必要があり、手で握っている事を考えればインパクトまでの初期加速は『手の位置』の前進という見方もできます。(後述しますが、手に引かれラケットは加速を始める。ラケットの方が遅れ、後に手を追い越します)

テニスだと「腕を振ってラケットでボールを打つ」というイメージが強いですが、手やラケットの位置を前進させていく方法はいくつか考えられます。

例えば、『肩から先の腕の動き』『両足と下半身による利き腕肩の前進』『上半身のひねり戻し』『踏み込んだ足への身体の移動』等ですが「腕を動かしている」のは最初の1つだけです。

両足で地面を踏み得られる反力で姿勢を維持し、移動したり、力を発揮したりしている

我々は、両足で強く地面を踏んで得られる “反力” (50kgで踏むと50kgで地面から押し返される)で姿勢を維持し、移動したり、その場で力を発揮したりしています。試してみると両足が地面から離れた状態から何か力を発生させようとしても上手くできないのが分かります。

テニスにおけるジャンプの多くは「何かの目的でエネルギーを発生させようとする際、地面を強く踏み反力を得ようとした結果」だと考えます。スプリットステップ等は「ジャンプするもの」と考えると目的にそぐわなくなりますね。

ストロークを打つ際、両足が得る “反力” を初期加速に利用する

「手打ち」という指摘、「下半身の力を使え」という話があるように、ストロークを打つ際は、両足で強く地面を踏んで得られる “反力” (50kgで踏むと50kgで地面から押し返される)で足、下半身を動かし、上半身、手に持つラケットが順に加速していきたいです。だから地面を強く踏める態勢、姿勢が ”まず” 大事でしょう。

「重心を下げろ」とか「姿勢を低くしろ」とか言っても地面を強く踏める態勢、姿勢じゃないと意味がないです。

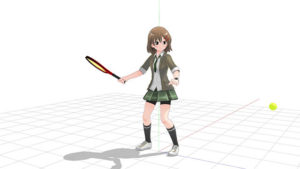

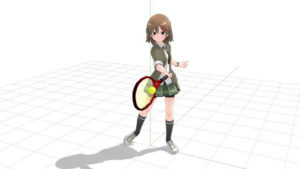

フォアハンドは利き腕肩の位置が前進していく中で加速、インパクトする

特にフォアハンドは、両足と下半身を使い、利き腕肩の位置が前に出ていく中でラケットが加速していきます。(フェデラー選手の肩や腕が前にスーッと伸びていくのはこれが関係するかと)

※バックハンド側は横向きの準備段階からインパクト前後まで利き腕肩の位置は身体の前側にあり大きく変化しません。腕に関節もフォアハンド側に有利に曲がる。利き腕肩より前の僅かな範囲でしか打点を取れないバックハンドが「苦手」と思われてしまう、逆に「バックハンドが得意」というプロ選手が居るのはこの辺りでしょう。

「フォアハンドは上半身、両肩を大きく回して打つ」印象がありますが、

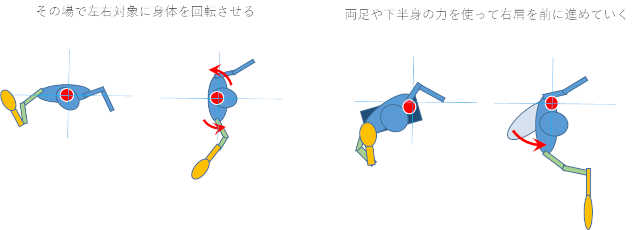

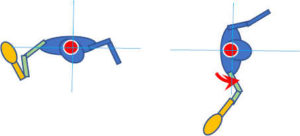

- 身体の中央で ”左右対称” に回す

- 踏み込み足である左足、身体の “左側の軸” に向けて身体を寄せていく、右肩を前に動かしていく

では、ラケット加速に対する効果が『断然』違います。

この辺りが一般に言う『体重移動』の話に繋がると考えています。

bは両足や下半身後からの力が加速に使いやすい。aの方は身体の捻じり戻し、回転は出来ても足は姿勢維持中心の使い方という感じです。(筋力がある方に「aでも十分加速できる」と言われても困りますが)

ストロークと体重移動

『体重移動』って概念的で具体的でない「感覚で言いたい事分かるでしょ」みたいな話が多くてちょっと分かりづらいですね。

頭から足までを一つ回転軸にしていく効果

ラケット速度が重要なスイングを伴うショットで身体の “左側の軸” に向けて身体を寄せていく動きをする事は「横向きから正面向きへ移行しやすい」という効果もあります。

『両足の中央に身体の軸がある状態』だと左右からロックがかかり、ラジオ体操のように ”上半身” しか回せないです。

これは直立状態で身体の姿勢、バランスを取るためなので、身体の正面を90度近く変える中でこの安定を崩す必要があります。横向きの準備段階から正面向きに移行しながら打つサーブでもそういう動きをしていますね。

上半身を強く捻るのがポイントという話とオープンスタンスへの誤解 (?)

「上半身を強く捻る、下半身との捻転差が強いボールを打つポイントだ」といった話を聞く事がありますね。

両足が得る “反力” と下半身の力の大きさを考えた場合、上半身で発生できる力はかなり少ないでしょうから、この話が出る際は「捻る」事より「両足でしっかりと地面を踏む、地面に力をかける (100kgで踏めば100kgで押し返される)」事の方が大事だろうと思っています。

また、この「上体を捻る」話は、使う状況から 「(プロ選手が皆使っているから) オープンスタンスで打てば強いボールが打てる (はずだ)」「横向きのスタンスからだと強いボールが打てないのだ」という話と繋がってしまう気がしています。

実際の所、「踏み込み、体重移動をしつつ打った方が強いボールが打てる」事が多いですし、プロ選手を見ても「オープンスタンスで打たないとボールの威力が落ちる」なんて事も起こらないのは分かります。

両足で地面を踏んで得られる”反力”、下半身の力がそのままラケット加速に繋がっているなら『当然』と言えますし、同時に「スタンス関係なくボールを飛ばす理屈は同じ」という事だとも思います。

この辺りの理解を飛ばしたまま、”マネ” で常にオープンスタンス打とうとする方だと「両足で強く地面を踏めない」「加速に長い距離が取れない」打ち方、「姿勢維持もできずバランスも崩れやすい」打ち方になっていたりしますね。

踏み込めない状況でも、身体の各部位、方法を使ってラケットを加速させる

「体重移動をしながら打つのが基本」といっても踏み込んで打てない状況もありますね。

また、個人的に「『体重移動をしながら打て』と言っているのにオープンスタンスは明確な体重移動が無いよね」という疑問に「体重移動をして打て」と言うのと同じ位のテンションで説明してくれる場に出会った事がないです。

これらも『ラケットを前進、加速させるエネルギーの発生』で言えば手法は何でも良いという事なのだと思うのです。

深いボール等で、その場で身体の中央で回転しながら打つといった打ち方を用いますね。

打てるのだから状況によってこういう打ち方 (≒ 身体の使い方) も全くもって “アリ” です。

姿勢位置とエネルギーを発生させる基盤として両足、下半身とこれと組み合わせてスイング距離が稼げる事が重要で「踏み込むかどうか」は選択肢の一つ。全てが繋がっており、ある方法が無ければ打てないという事でもないと思います。もちろんエネルギーの発生量的に優先順位があり、それを間違うと「オープンスタンスで打って威力が出ない」例のようになりますね。

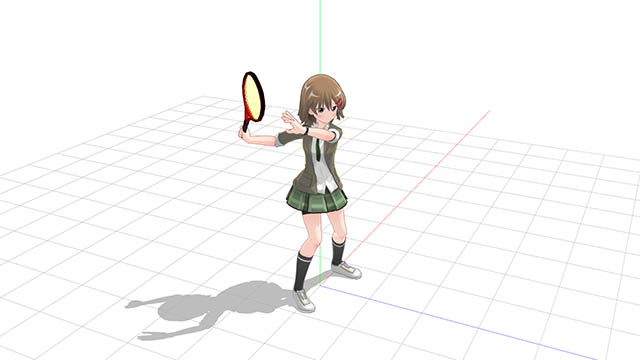

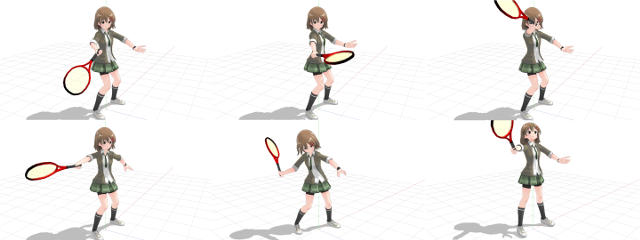

図:踏み込むほどでなくても、上体を捻る事で利き腕肩の位置を前進させる距離を稼ぐ

テニスに関する大問題「下半身の動きが止まる、連動していかない」

いつも前置きが長くてすいません。でも、根拠となる情報も示さずに「あれはダメ」「これはダメ」「こういう風に打つべき」みたいな話をしても理解は深まらないと思っています。

フェデラー選手の「腕や肩が前に “ググーッ” と長く出てくる」ヤツ

「フェデラー選手の打ち方を見ると、ラケット及びラケットを握る腕と肩が “ググーッ” と前に “長く” 出てくる」といった感想を聞いた事がないでしょうか?

フェデラー選手が特殊という訳ではなく、この感想に安定的にボールを打つ、ストロークを打つヒントが隠されていると思っています。最近見た動画だと、スターテニスアカデミーの小野田プロもそういう打ち方ですね。

【新作ピュアドラ試打】契約フリーのプロだからこそ語れる真のラケットインプレ【小野田倫久】

両足や下半身がラケットに連動しない

我々の身近な問題として、基本となるストロークと、球出しのボールを打つような場面でも、

横向きを作ったその場か、左足を踏み出した所で下半身の動きが ”止まって” しまう。そこから全くの別動作として、上半身と肩周りから腕の動きでラケットを前に出していき、ボールを打とうとする。

といった打ち方が本当に多いのです。

姿勢が高い訳ではないのに ”腰高な” 感じがしたり、周りから見ても「下半身を使えていない」印象を持ったり。上半身や腕でなんとかしようとするので『手打ち』という話も出てきますね。

程度の違いはあっても、我々レベルでだと「大多数が当てはまる」位の大きな問題です。

スターテニスアカデミーさんのフォハンドレッスン、サーブレッスンの動画、とても参考になる内容でした。

テニス初心者必見!フォアハンドの基礎を元日本代表が伝授!【鈴木貴男】【小野田倫久】

「両足、下半身の力がラケット加速にそのまま反映されていく」指導の場で聞かない日はない『体重移動・重心移動』の話が求めているのはそういうものでしょう。

これだけ『体重移動』が言われるのに両足や下半身の力が初期加速に活かせない原因をいくつか考えてみましょう。

1) ボールが飛んでくるのをその場で待つ習慣

テニススクール等でコーチの手出し練習、球出し練習 (手やラケットで打ちやすい位置に打ちやすいボールを出し、順番にこれを打っていく練習) をしていく中で「ベースライン付近に立ってボールが飛んでくるのをその場で待ってから打つ」という習慣が付いたりします。

試合でポイントを取ろうと思っている相手や打ち合いボールのエネルギーが増した状態が増える事を考えると球出しのようなボールを基準に準備から打つまでを標準化するのは困った事になります。

2) 軸足を引いて横向きを作ってしまう癖

初心者の頃教わる『ストロークを打ち方』、その一手順として『横向き』を作るというものがあります。構えた位置で横向きを作る流れで「軸足を後方に引いて横向きを作る」という習慣が付いたりします。

※今回の話関係なく、これが基本となってしまっている方は、マジで直した方が良いと思いと思う。最初から横向きで打つより一層踏み込めなくなり、つい「下がりながら打つ」のが癖になります。

両足で地面を強く踏めない準備が基本となってしまう

これらの事から、先程も言った「姿勢が高い訳ではないのに ”腰高” な感じがする」状態、「直立に近い、右足にも左足にも力が入っていない、入れられない」状態が起こります。

速度のない打ちやすいボールが自分が居る所まで飛んでくるならこれでも問題なく打てる。それがうまく打てない事に直結するような感覚がないからです。(だから、試合のように「ポイントを取ろう」としてくる相手のボールを基準にしたい) 相手のボールに速度がある、或いは長い距離を飛ばしたい場合等は、両足が地面から得る “反力” と下半身の力が大きなエネルギーの発生、姿勢維持に必要となります。

※繰り返しますが、ここで「重心を下げろ」とか「姿勢を低くしろ」とか言っても、地面を強く踏める態勢、姿勢じゃないと意味がないと思います。

ラケット操作とラケット加速。加速させればラケットは勝手に安定する

「腕を振りまわす」や「手を振りまわる」に誰もが『不安定な動作・再現性の無い動作』という印象を持つと思います。手や腕によるものは『ラケット操作』という感じ。ボールを飛ばす、回転をかけるエネルギーは安定的に大きな量が発生させられる両足や下半身を使いたいです。(※)

|

※ショットにもよる。ストロークにおけるトップスピン(順回転)~フラット系は「飛ばしたい距離の分エネルギーを加えないと落下してしまう」球種、スライス(逆回転)は「重力に逆らって述べていく」球種。トップスピン(順回転)~フラット系は前にエネルギーを加える中で上に振るから両足や下半身で加速のエネルギーを発生させる動作と相性が良いが、スライス(逆回転)は上から下に振っていく必要があるので「肩支点で腕を動かして加速させ、両足は姿勢維持に注力」という感じになる。

|

物体であるラケットには『慣性の法則』が働きます。加速したラケットは「勝手にその直進運動をし続けようとする」のです。

「ラケットでなんとか上手く飛ばしたい」という気持ちは分かりますが、両足や下半身の力で安定的に加速させ、同時に手や腕の操作で慣性の動きを邪魔したくないのです。

ドライブボレーで体重移動を実感させる

私がテニスに対する考え方を変えるきっかけをくれた “恩人” なコーチは、テニススクールのレッスンでドライブボレーを打つ練習や短いボールを前進して打ち込む練習を毎回やらせていました。

どちらも『ベースライン付近に居てもその場では打てず前に移動しながら打つショット』『両足や下半身をうまく使わないと上手く打てないショット』『その後の状況を考えると打った後も前進していくのが自然なショット』です。

「体重移動はこういうものだ」と説明しても出来ないのですから練習するだけでそれを体感させようという考え方だったのだと思います。

他にもハーフバンドのライジング打ちをさせたり、ネット間際で速いストロークをボレーする体感を繰り返しやったり。ものすごく理にかなった練習内容だったと今でも思います。

ラケットヘッドは遅れ、そして追い越していく

ラケットには慣性の法則が働くのでグリップを “強く握りしめたりしない” 限り、

- ヘッド側を立てた状態でテイクバックしたラケットはグリップ側から手に引かれる

- 慣性の法則でその場に留まろうとするヘッド側はグリップ側を引く手をスイング軌道後方にひっぱる

- 留まろうとする力より引く力の方が強いのでヘッド側はスイング軌道の真後ろから追従

- グリップ側を引く手の力は手が身体を追い越す辺りで終わる (初期加速の終了) ので、追従していたヘッド側がグリップや手、身体を追い越し、慣性の法則による直進運動をし続けようとする事で前に出てくる

- ボールを打つ、打たない関係なく、前進のためのエネルギーが消費され、手に引かれ、その直進方向を曲げられたラケットは身体の巻き付くように進みフォロースルーを向かえる

「ラケットヘッド側が取り残される。腕とラケットに角度が付く “ラグ” が強いボールを打つポイント」みたく言われる事がありますが、強い加速をすればその分、慣性の力も強まるのです。だから「手首を曲げる等して意図して起こそうとする」と解釈してしまうと全然違ったものになるでしょう。(振り始めで “クイッ” と手首を曲げるような方が居られますね)

“強く握りしめない” 限りと但し書きをしましたが、ボレー等では時間の無い中、安定してボールを捉えたい。ラケットではなくボールのエネルギーを反発させたい。結果、ラケットヘッド側が大きく動くと再現性が低くなります。

「スイングする必要がない」「足・下半身と腕の連動がスピン系とスライス系では違う」等の面もあり、ストロークと比べれば「手や指でしっかりラケットを保持する」感じ (「強く握る」とは違う)、「腕とラケットが同じ角度で動いている」感じだと思います。

ストロークでも腕を動かしてボールを打つのが癖になる

ストロークを打つ際、腕ではなく、両足で地面を踏み得られる “反力” と下半身の力を使いたいのは姿勢維持と強い加速を両立できるためです。強く加速するなら慣性の力は強まり、その直進性からスイングも安定します。

逆を言えば、ボレーのようにラケット速度を重視しなければ「腕の動きでラケットを振り、ボールを飛ばす」手法が使えます。

両足や下半身の力を用いないで腕の動きで打とうとすると「手打ち」の問題や強く振ろうとするあまり姿勢が崩れる、態勢がブレる、加減が難しくものすごく強いか、ものすごく弱いしか打てない等が起こりそうです。腕の力で無理に大きなエネルギーを出そうとする訳ですからね。

自分が心地よい打点の位置で打つために必要なのは『適切な予測』と『余分を見て距離感を確保できる位の移動』だと思います。

女性や年配の方だと移動が難しいので、バックハンドより打点に融通が効くフォアハンドで打ちたいし、高すぎる、近すぎるボールに対し、腕の動きで無理矢理に返そうとする事が増え、それが普通になってきます。ラケット・ストリングス (ガット) の進化でそんな打ち方でも返球できるようになっていますし、それでテニスが出来ているのなら間違いな訳でもありません。

また、横向きの準備段階を取っても早い段階で両足から上半身まで正面向きになり (この時点で両足が得る反力や下半身の力を加速に使えない)、以降は腕の動きでラケットを動かしボールを打つような打ち方は本当に良く見ます。やり方は本当に様々で、ボレーの処理をストロークにも応用した感じだったr、ドライボレー気味に打つボレーの打ち方だったりします。それでテニスが出来ているのならこれも間違いでもありません。

下の図はハーフバウンドの処理でこういう打ち方を使うので不自然に感じないかもしれませんが、常にこういう打ち方をしていると考えると再現性とボールのエネルギーが増えた時に対応が難しくなるのです。(両足の力をうまく使えてない訳ですからね)

この1球は返せても、打った後に足に力が入らないので次への準備も不安ですね。対戦相手のダブルス前衛に短いか、遠い所に打たれたら追うのは難しいかもしれません。ボレー同様、相手のボールのエネルギーが小さい (速度がない) と自分も速度が出しづらく、逆に相手のボールのエネルギーが自分の基準より大きすぎる (速い、弾む) でもタイミングが合わせづらい気もします。

まとめ

ラケットとストリングス(ガット)といった道具の進化により、色んな打ち方が出来てしまうようになりました。 (年齢性別問わず「出来るようになった」なのですがここでは”悪い面”として)

両足や下半身の力を敢えて使わない。腕の動き中心にボールを打っても簡単に相手コートのベースラインを越す距離が出せます。

「横向きを作ったその場か、左足を踏み出した所で下半身の動きが ”止まって” しまう。そこから全くの別動作として、上半身と肩周りから腕の動きでラケットを前に出していき、ボールを打とうとする」といった指導で望まれる『体重移動』が含まれない、両足や下半身の力をラケット加速に活かせていない打ち方が多く見られてしまうのは、

- エネルギーの小さいボールを打つ球出し練習で基本の打ち方が作られる (その打ち方で全部を打とうとする)

- 試合の場面を想定しない「目の前のボールを打ったら終わり」「相手にどう打たせるか、どう打ち返してくるかは考えない」「相手が返球してきてから考える」という習慣

- 速度を出すには「更に力を込める」という打ち方

- テニススクール等のレベル分けで「自分より極端に格上の相手に一方的にやられ続ける」といった経験を持たない事から来る現状への危機感の無さ

- 周りに通用するから良い。周りと大差ないから大丈夫という自己評価

等、たくさんの要素が多く存在するからだと考えます。

(「一方的にやられ続ける経験がない」というのは大きいかもしれませんね。改善の必要性を感じる機会ですから。)

トッププロを見ても皆打ち方が違うように『ボールの打ち方』に絶対の正解がある訳ではないと思います。(だから「それは間違い。こう打つのが正解」というやり取りには好きじゃない)

テニスをやる目的も「上達よりテニスを楽しみたい」があって然るべきだし、目的がある場合を除き「上達を目指さないやつは来るな」なんて話には賛同できません。

でも、出来ない事が減って出来る事が増えるのは “上達” って感じがしますし、私のように運動センスに自信がない方なら尚更「技術以前にミスを発生させる要因」は減らし、「楽に再現性高くテニスが出来る要素」は使いたいです。

これだけ『体重移動』が言われるのは色々重要でありポイントでもあるからでしょう。

今回の話は指導で言われる『体重移動』の一部でしかないでしょうが、繰り返し指導される中で『体重移動』がうまく使えてない、それが単純にミスの原因になる、少しでも速度が上がる、試合のように難しいボールが多くなるとミスが増えてしまうようなら考える機会を持ちたいです。(これだけ聞いていても教わる内容で改善されていないのですからね)

『コツ』の類は理解の手助けになっても感覚的で理解は聞いて人任せなもの。(伝わらなければ他のコツを探す) 教わる『ボールの打ち方』に含まれなくても、誰もが同じように理解できる客観的な情報、理屈からボールが飛び回転がかかる事を考える機会が合っても良いと思うのです。