線審 (ライン・ジャッジ) が居ないUSオープンシリーズ

テニスのUSオープンシリーズが始まり、マレー選手がA.ズベレフ選手に勝って「ズベレフ、情けないぞ」「マレー、ドロップショットやら走らされてばっかで気の毒だ」とか、NIKEの90年代アガシインスパイアな蛍光ウェアとか、ジョコビッチが強すぎて笑えるレベルとか、色々と選手の棄権があったりとかしています。

さて、コロナ影響の無観客試合の映像が放送やYouTube等で流れている (コーチらも皆マスク着用) 訳ですが、それにも増して目につくのが「線審 (ライン・ジャッジ) が居ない」試合風景ですね。

Andy Murray v Frances Tiafoe Highlights | Cincinnati 2020

ご存知の通り、ライン・ジャッジに関しては2006年から『チャレンジシステム』の導入が開始され、そこで使用されている『ホークアイ』の名はよく知られています。

- 関連サイト:ホーク・アイ・イノベーションズ社

ご存じの方も多いかもしれませんが、このホーク・アイ・イノベーションズ社は2011年にソニーが買収し、現在はそのグループ会社です。このため使用されているカメラもソニー製のようです。

『ホークアイ』は複数画像から3D化したデータによる三角測量する原理と様々な角度で配置されたカメラからのタイミングデータ (時系列による “コマ割” のようなものと推測) により解析を行っているようです、

- 関連サイト:ホークアイ技術に関する特許

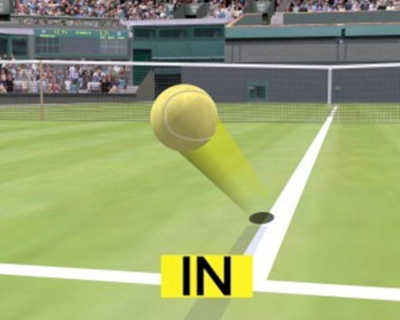

スポーツの種類により最低4台以上 (テニスは10台以上らしい) のカメラが用いられており、元々は放送用のリプレイシステムとして開発され、当初はイン・アウトをリアルタイムで確認する事ができなかったようです。(昔のTV放送で出ていたこういうリプレイ的な感じ?)

また、ホーク・アイ・イノベーションズ社が述べる平均誤差は3.6mmとのこと。

少し前にボールがバウンドする際に「滑る」要素があり、それが長く変形したバウンド跡や「ボールに打ち負ける」感覚に繋がるのではないかという記事を書きました。

こういうボールがバウンドによってどう変形するのかも『ホークアイ』技術のノウハウなようです。(そうでないと「平均誤差は3.6 mm」なんて言えないでしょう)

以下は、テニスのチャレンジシステムで使われている『ホークアイ』技術に含まれる『テニスボールのバウンド解析』の資料映像です。(0:52秒位からボールがバウンドするスロー映像があります)

ELC – Understanding the tennis ball bounce from Hawk-Eye Innovations on Vimeo.

このホーク・アイ・イノベーションズ社が新たに開発した技術が『ホークアイ・ライブ』で、これが線審の居ない試合運営で用いられています。

The bane and blessing of HawkeEye Live

There’s no one with power to argue withhttps://t.co/vVwpMhkz1m

— Christopher Clarey (@christophclarey) August 25, 2020

ホークアイ・ライブについて

ホークアイ・ライブについては新しく使用された技術という訳でもありません。

例えば、Next Gen ATPファイナルズでは2018年のスタート時から使用されていました。

以下の動画、特設会場ならではのダブルスラインが無いテニスコートが印象的ですが、よく見るとライン・ジャッジが居ませんね。

Jannik Sinner defeats Alex de Minaur for Milan Title | Next Gen ATP Finals Final Highlights

写真:Next Gen ATPファイナルズでの『ホークアイ・ライブ』稼働の様子

『ホークアイ』システムの導入時と同様、ITF等のテストを経て承認され、各大会で導入が進む流れだと思いますが、今回の新型コロナの影響による運営人員削減の効果を見越して全米シリーズでの “計画より早く” 採用が進んだものと考えます。

今回のUSオープンシリーズでの採用は、米国において、2018年からWorld TeamTennis (WTT) というチーム参加の男女混合プロテニスリーグで『ホークアイ・ライブ』が使用されていた事も関係していそうです。(日本ではテニス日本リーグがありますが、あれは男女別のチーム参加で予選アリのトーナメント戦。WTTは男女のシングルス、ダブルス、混合ダブルスを数ヶ月のスケジュールで対戦していく文字通りのリーグ戦)

WTTで使用されていた『ホークアイ・ライブ』は12台のボール追跡用カメラと6台のフットフォルトカメラ確認用カメラが用いられていたようです。

写真:『ホークアイ・ライブ』導入大会における設置カメラの例 (Bett1Acesエキジビション)

USオープンにおけるホークアイ・ライブ

USオープンのトーナメントディレクターの話によると、全体的な関係人員の削減が求められており、今回のUSオープンにおける『ホークアイ・ライブ』の導入により線審の数を350から100名以下まで抑える事になったそうです。

17コート中の15コートで使用され、これらのコートでは主審 (チェア・アンパイア) のみ。アーサーアッシュスタジアムとルイアームストロングスタジアムだけはこれまでのやり方を踏襲し、ライン・ジャッジも居るようです。(ただ、これは実際の試合の様子を見ないと分かりません)

主審は『ホークアイ・ライブ』のリアルタイム判定を覆すオーバールールは行使出来ず (これが線審の判定に対する権限と違う)、システムの不具合で判定が出なかった場合のみ、判定を出す事ができるようです。

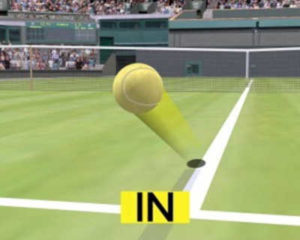

また、『ホークアイ・ライブ』は人と同じ音声でイン・アウトをコールしますが、不具合で音声が出なかった場合はライトの点灯で表示するようです。

ちなみにコールはアウトだった場合のみ「アウト」という音声が流れます。

何も音声が出ない場合は『イン』であるという区分です。

選手がイン・アウトの確認のために『ライン・ジャッジ』の動作をチラ見する光景もなくなりますね。

チャレンジシステムはどうなるのか?

これまで線審 (ライン・ジャッジ) の判定に異議を唱える『チャレンジシステム』に『ホークアイ』技術によるインスタントリプレイ (即時再生) が利用されていました。

『ホークアイ・ライブ』による線審は居なくなり、『ホークアイ・ライブ』の判断がそのまま判定になるので『チャレンジシステム』は用いられなくなるようです。

※これは当然ですね。『ホークアイ・ライブ』の判定に「チャレンジ !!」しても確認できるのは『ホークアイ・ライブ』の判定なのですからやる意味がありません。『チャレンジシステム』は『主審に判断を求める仕組み』ではありませんから。これは、バウンド跡に対して主審を呼んで確認してもらうクレーコートならではの運営方法との違いでもあります。

以下の映像はWTTの試合における『ホークアイ・ライブ』の紹介映像です。ルールに慣れていないのか、0:30秒位からヤニナ・ウィックマイヤー選手が「チャレンジ !!」と言っていますが、当然『チャレンジシステム』は使えず判定はそのまま。対戦相手のテイラー・タウンゼント選手も微妙な顔をしています。

Hawk-Eye Live Brings WTT To New Frontier In Tennis

『チャレンジシステム』の導入は、ライン・ジャッジにおける審判と選手の口論、時間の浪費を避ける、「チャレンジすれば良い」という選手の心理的不安を取り除く等の目的があったと思います。

次第に進む『ホークアイ・ライブ』導入における線審の消滅は、試合時間の短縮は一層進むでしょうが、状況的には昔に戻った印象です。

判定に文句を言う相手の人間が居なくなっただけで、選手は受け入れるしかない。人間も間違うし、システムによる判定も「どこまで信じてよいのか」が分かりづらいですからね。

ライン・ジャッジが居なくなるのは残念という話

こういう話題が出る際、「ライン・ジャッジが居る風景が無くなってしまう」「効率化が人の仕事を奪う」「機械が仕事を奪う」といった感想が出ますよね。

その昔、コート上には『ネット・ジャッジ』が居て、ネット際の椅子に座り、選手がサーブを打った際の『レット』を確認するため、ネットの白帯に手を置き、振動や目で接触を確認していました。

サーブが終わった後、ネットから顔を離すのですが、選手が打ったボールが直撃したりするトラブルが割と頻繁に起こっていました。

Being a Tennis Line Judge is DANGEROUS!

この『ネット・ジャッジ』は、サーブのイン・アウトを自動判定するシステム (フォルトすると「ピーーー」と鳴る) の導入と前後してネットにもセンサーが取り付けられた事で居なくなりました。(芝コートでネットが緩く、『ネット・ジャッジ』の代名詞だったウィンブルドン大会も1996年から居ない)

イン・アウトの判定も昔はコートに感知センサーを埋める方法、赤外線を使う方法、ボールにチップを埋め込んでセンサーで読み込む方法等が使われたと記憶しています。

2006年に『ホークアイ』が突然現れて激変した訳ではないのです。

グランドスラム大会やATP、WTAのツアーで主審を担当するにはグレードがあり、主審を出来るのは世界でも20名も居ないと聞いたことがあります。これらの大会でライン・ジャッジを担当されるのは資格を持つ各国の審判達で「グランドスラム大会に参加する事は名誉」でもそれぞれに別のお仕事があったりするのでしょう。(国内で審判のお仕事もあるのかもしれません)

マスコミは支持を広く得るため「新技術バンザイ」とは言えず、「古いものも残すべきだ」「人の権利は確保されるべきだ」という論評も含めざるを得ません。ただ、2020年現在で『ネット・ジャッジ』が居ないことをあれこれ言う人は居ないですよね。

テニスは進化するから我々もそれに追従せざるを得ない

ラケットがストリングスといった道具が進化し、男子を中心にテニスも日々、ものすごい勢いで進化していっています。その進化に『ルール変更』も少なからず関わっているでしょう。(気象変化、ボール速度や運動量の上昇から5→3セットになり、長い打ち合いを避けて短いポイントを目指すようになった。タイムバイオレーションの懸念からプレーのリズムが速くなった等々)

近い将来に『ノーレット』ルールが全般的に適用されるかもしれないし、ボールパーソンも機械化、主審すら居なくなるかもしれません。「車椅子テニスが機械化OKのルールになり、ジョコビッチ選手やフェデラー選手よりも強くなるかも」なんて話も聞きました。

我々レベルのテニスだと相変わらず『セルフ・ジャッジ』は続くでしょう。

多少期待していたコートにカメラやセンサーを搭載してのシステム的なコーチング、上達補助の仕組みは世界的に見ても導入が進んでいる印象はあまり受けませんね。(吉田記念テニス研修センターのPlaySightの話どうなったんだろう)

でも、データが一般に公開される訳ではなくても『ホークアイ』関連で選手が打ち合うボールの莫大な情報が蓄積されており、それが契約先やゲーム会社(?)他等の販売されているのかなぁという気もします。

我々がやっているテニスだとあまり関係ない話、縁遠いプロの世界だけの話のようですが、テニスの進化に関わる部分でもあり、自分の中での認識だけでも変化に追従していきたいかなと思います。