フェデラー選手のツイート

先日、ロジャー・フェデラー選手が次のようなツイートをされました。

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?

— Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

「ちょっと思ったんだけど、今が『男子テニス、女子テニスのために団結し一体になる』その時だと考えているのは俺だけかな?」

といった意味だと思います。

これにラファエル・ナダル選手も反応しました。

Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men’s and women’s tennis in one only organisation ??? https://t.co/fTCfvMiU4G

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 22, 2020

「やぁ、ロジャー。俺たちの議論で君も知っている通り「ただ一つの組織の中での男子テニス、女子テニスの連盟』でこの危機から抜け出す事は素晴らしいかも」という事には完全に同意するよ」

といった意味だと思います。

すかさずというか、当然、マスコミが尋ねる訳で『男女のテニスツアー統合』が長年の悲願であるビリー・ジーン・キングさんが肯定的に反応します。

男女のテニスは一つになるべきか?

あくまで個人的な意見でしかありませんが、

「男女のテニス、テニスツアーは統合すべきではない」だろうな

と思っています。

以下、私の考えを書いてみたいと思います。

なお、女性の地位を貶めるような意図はないです。

現状、色々な理由があり「男女でツアーが分かれている」のでしょう。どうしてもこういう話題が出るとマイナス面は説明されず「統合ありき」「統合は素晴らしい」な反応になりやすいです。

話の流れ的にそう取られかねないので先にお伝えしておきます。

後、私は男性という事もあり「男子と女子」という書き方をしますが特別な意図もないです。

男女におけるテニスの差

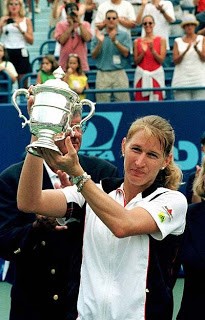

ラケットが木製だった頃のテニスは知らないのですが、1980年代後半から90年代にかけて女子テニスにおける明確なNo.1選手だったのはシュテフィ・グラフさんだったと思います。恐らく歴代でもNo.1にあげる人も多いでしょう。

彼女がバリバリに実績を上げたいた頃でも男子世界No.1だったボリス・ベッカーさんやピート・サンプラスさんと試合をしていたら『6-1、6-1』位で一方的に負けていたかもしれません。(当時の男子は一般ツアーでも5セットでしたが)

私が好きな女子選手、元世界No.1のジュスティーヌ・エナンさんでも同様でしょう。

テニスにおける男女の実力差を表す際、

「セリーナ・ウィリアムズ選手ですら、男子世界300番台の選手に一方的に負ける。1ゲームも取れないかもしれない」

という例え話はよく耳にします。

以下は英語版Wikipediaにある Battle of the Sexes (tennis) というページです。

代表的な男女テニスプレイヤーの対戦が記載されていますが、

1998年のオーストラリア。「ランキング200位未満の男子選手なら勝てる」と主張していたウィリアムズ姉妹に対し、当時203位のカーステン・ブラーシュ選手が自身の兄弟と共に挑戦した。(当然、公式試合ではない)

ブラーシュ選手側は、第一セットを5-0、そのまま6-1で取ると第二セットも6-2で取り、試合に勝利した。

試合後、ブラーシュ選手は「500位以内には勝つチャンスがない」と述べた。

「試合を面白くするために600位の選手みたいにプレイした。大きな違いは、男子選手はダウンザラインのショットを簡単に追え、女子選手が対処できないような回転を加えられる事」と述べた。

ウィリアムズ姉妹は「350位未満なら勝てる」に主張を修正した。

とあります。

対戦当時、セリーナ選手17歳位 (ビーナス選手18歳位) ですが、1998年はグランドスラムの混合ダブルスで2つ優勝、2つ準優勝しており、既に “バリバリ” の選手だったと言えます。(翌1999年にシングルスで優勝)

先の「セリーナ・ウィリアムズ選手ですら..」の話はこの出来事を知ってか知らずか分かりませんが、ブラーシュ選手の示したランキング値はともかく、

「男女におけるランキングは比較の目安にならない。かなり大きな差がある」

のは想像が付くかと思います。

因みにですが、私がBattle of the Sexes (tennis) 関連で好きなのはコナーズさんとナブラチロワさんの対戦です。

Martina Navratilova vs Jimmy Connors – Highlights

当時、コナーズさんが40歳、ナブラチロワさんが35歳。コーナーズさんは2ndサーブ無し (1stのみ)、ナブラチロワさんだけ「ダブルスコート (アレーもOK)」のルールです。コナーズさんが7–5、6–2で勝利しています。映像を見ると分かりますが結構白熱した対戦になっています。(コナーズさんは引退した年。ナブラチロワさんも3年後に選手活動を一旦停止する頃)

ホップマンカップでトップ選手同士のミックスダブルスが行われますが (選手達がダブルス自体い慣れていないという点を除いても) 男子選手が “適切に” 打つスライスサーブ、スピンサーブを満足にリターンできる女子選手はまず居ないです。

Tennis – Man Servers against Women With No Mercy (「男子は女子に対し容赦なくサーブを打つ」といったタイトル)

動画の中で男子の打っているスライスサーブは160km/h台とか。見慣れない速度でなくても

「女子の打つサーブとは軌道や変化が違い過ぎてリターン時に “触れる所” に居られない」

印象です。

確かに性別の違いによる筋力差、体格差、運動能力の違いはあるでしょうが、男子ツアーでもディエゴ・シュワルツマン選手 (身長170cm) がトップ10に入ろうかという位置に居たりします。

現在の男女テニスの違いは『テニスそのもの違い』であり、

『日々進化を積み重ねてきた男子テニス』対『その進化に追いつけていない女子テニス』

という構図なのだろうと考えています。

テニスの進化の歴史

1980年代にラケットの素材は化学樹脂製に変わり、ストリングスもナチュラルガットから化学樹脂製 (ナイロンやポリエステル) に変わりました。

木製ラケットによるゆっくりとしたボールの打ち合い、芝コートが多かった頃からサーブアンドボレーが隆盛の時代から『ビックサーバー』と呼ばれる200km/h超のサーブを打つ大型選手達が登場、アガシさんのようにそのサーブをリターンする技術が進化します。

ラケットがストリングスの進化により『強く回転がかかったボール』が打ちやすくなり、選手達が打ち合うボール速度も上がり、それを活かしたナダル選手のような唯一無二の個性も現れます。

ボルグさんやマッケンローさんの時代は、

“才能” を持つ者が勝つ『スターの時代』

だったのだろうと思います。

飛びぬけた才能を持つ選手だけが頂点を競えるような時代。

ビックサーバーやビックフォアハンドの時代位からそれが変わってきました。

『選手のアスリート化』 の始まりです。

200km/h超のサーブが打てる、今までにない威力のフォアハンドが打てる等、特異な才能を持つ選手達が出てきても、

「1~2年後には」ツアー参加の “全選手” が、200km/h超サーブを打ち、それを当たり前にリターンでき、強烈なスピンのかかった強いボールを最後まで打ち続けられようになる

のです。

それらが出来る事がスタートラインであり、出来なければまともに参加資格を得られない。

予選を勝ち上がるのではなくワイルドカード(WC)で出場する地元選手が一方的に負けてしまうのはこの辺りだと思います。(実力云以前にやっているテニスが違う)

『選手のアスリート化』はプロ野球等もが顕著ですね。スポーツ科学が進み、トレーニング方法や身体の機能・使い方への理解が進む。一軍なら150km/h出せる投手がゴロゴロ居る (昔は一軍でも130km/h代の投手が多かった)。皆、身体が引き締まって、筋力があり、足が速く、遠くまでボールが飛ばせます。全員の身体能力が総じて高い中、「お腹が出た動けないベテラン」「3割打つけど極端に足が遅い」選手を使う理由がないです。

「必要ない」なら進化は起こらない

一方の女子選手において、時速200km/hを超えるサーブを打つ選手はほんの一握りしか居ません。(因みに大阪なおみ選手は190km/h代です)

記録に残っているものだけですが、女子のサーブ速度No.1はジョージナ・ガルシア・ぺレーズ選手の220km/h、No.2がアリナ・サバレンカ選手の214km/h。セリーナ・ウィリアムズ選手、ビーナス・ウィリアムズ選手は207km/hです。

男子最速はサム・グロス選手の263km/hが有名ですが、チャレンジャー大会での計測で信憑性が高くないと言われています。でも、イズナー選手やカルロビッチ選手選手が250km/h超、ロディックさんが249km/hを記録しています。

「1発速い数値が出た」のではなく「コンスタントに230km/hレベルでサーブを打っている」というのが男子テニスです。

(言い方が難しいですが) 大きく切れていくスライスサーブをうまく使う選手、跳ねて抑えきれないスピンサーブを打つ選手も女子には居ません。

ボールを追う相手の常用が悪いと見るやスニークイン (相手に悟られないようコート内に入っていく) でネットを取る選手等は居ません。(若い男子選手同様、女子選手は基本「ボレーが好きじゃない」と思います)

これらは、

「それらが打てるか、打てないか」ではなく、試合中に戦略的に用いられるか、ポイントまでの流れとして使えるか

といった事です。

230km/hのサーブを打つ選手が居ないのにそれをリターンする練習をする意味がないですし、普段から自分が対戦する選手達に対抗できる内容で練習や対策もするでしょう。

大変恐縮ながら、女子テニスは

「パワーテニス」と言われだした頃、ビーナス・ウィリアムズ選手やセリーナ・ウィリアムズ選手が台頭してきてマルチナ・ヒンギス選手がそのパワーに対抗できなくなった頃から男子テニスの歩みほど大きな進化をしていない

と私は思っています。

実際、女子の試合では今でも「パワーテニス」という言葉を耳にするでしょう。

ケルバー選手やバーティ選手のように技巧派、展開で相手に勝つ選手が居ない訳ではありませんが、上位選手では彼女らが少数派な事からも、

「ボールの威力で叩き潰す」テニスの方が分かりやすい。

色々考えるよりシンプルに「実行しやすい」。

と考える選手が多いのかもしれません。

彼女の偉業を軽んじる訳ではありませんが、セリーナ・ウィリアムズ選手が初めてグランドスラムの女子シングルスを制したのが1999年です。

それ以降に出てきた男子No.1であるヒューイットさん、サフィンさん、フアン・カルロス・フェレーロさん、ロディックさんらが

今の男子ツアーで通用するかと言えば「全く通用しない」であろう

事は予想に難しくありません。

才能や身体能力、技量ではなく、これも「やっているテニスが全然違ってきている」事が大きいからです。(だから「全盛期の〇〇とフェデラーが対戦したら」みたいな比較も意味を持てない)

No.1ではなくても未だにセリーナ・ウィリアムズ選手がグランドスラム大会の優勝候補に挙がる現状が

「男子テニスの進化に女子テニスが置き去りにされてしまっている」事を示している

と私は考えます。

男子の試合ではそれが出来るのが当たり前。だから男子の試合で「これはパワーテニスです」みたいな事を聞かない。解説される方々も十分承知なのでしょう。

それに、現代の男子テニスで「とにかくボールの威力で」といったプレイスタイルでは勝てないのは試合を見ていても分かるかと思います。

全員が1発で決められる強烈なストロークが打てますし、昔のような「長いラリーで決まるポイント」が少なくなりました。サーブ、リターン、”その次” で決める「3球目」はよく聞きます。

ツアーやグランドスラムを勝ち上がる、怪我をしない、長くプレーするには「少ない疲労で勝つ」事が重要です。

「試合開始の1球目からマッチポイントまで相手をどうやって誘導して自分が勝てる展開を作るかコントロールする」総合管理者といったジョコビッチ選手、「次に相手がどう動くか、どういうボールを打てば自分が望む形にもっていけるかを前提にプレイする。相手の手の中で操る」主演兼舞台演出者的なフェデラー選手らはその典型でしょう。

NOVAK DJOKOVIC: 2019 ATP Highlight Reel

彼らは相手が誰であれ「相手に自分のテニスをさせない」まま勝ってしまう。「ボールの威力が…」とか言っている次元ではないのです。

男子と女子のプロテニスツアーを統合したらどうなるか?

今回の話では具体的な計画までは見えないのですが、単純に “統合” みたいな事を言っても色々な方向性が考えられます。

※ビリー・ジーン・キングさんは、1970年代位からの「男女同権」「ウーマンリブ」の思想が歩いている。「とにかく同じじゃないとダメ」と感じる主張が私は苦手。『フェミの亡霊』感。マッケンローさんやボルグさんすら10歳以上年下。存在アピールせず、文字通り「後進に道を譲って」ほしい。

男子ツアーを運営するATPと女子ツアーを運営するWTA、或いは、テニス全般とグランドスラムやデビスカップ、フェドカップ、オリンピック、ATPやWTAツアー以外の大会を運営するITFがあります、ATPとWTAの2つ、或いはITFを含めた3つが統合して「一つの組織になる」とする。

そして、現状でもグランドスラムや一部の大きな大会で見られるような「1つの大会、1つの期間中にATPの男子の大会・試合、WTAの女子の大会・試合が混在して開催される」となったとしましょう。

勝手な想像ですが、

男子の試合に比べ女子の試合の観戦者は圧倒的に少ない。

メインスタンドは男子の試合が多く組まれ、女子は “人気カード” 以外は屋外の端のコートで組まれる。

男子の試合が組まれるチケットが多く売れ、女子の試合が組まれるチケットは売れにくくなる。

といった大会が多くなると想像します。

|

現状、日本のジャパンオープン (現在は楽天ジャパンオープン) はATP (男子) の試合しかありませんね。錦織選手人気の最近の大会からご覧の方はご存じないかもしれませんが、女子は2009年にWTAツアーからITFサーキットシリーズに降格となり、ジャパン女子オープンに繋がっています。年間の開催枠の問題などもあるでしょうが「男子 > 女子」の人気差は要因にあるでしょう。ジャパン女子オープンは毎年のようにスポンサーや開催場所が変わる不安定さ。男子と比べて注目度が低い、人気がないのは明らかに思います。 |

ATPとWTA、或いはITFを含めて「一つの組織になる」としても、ATP部門、WTA部門のように今までと同じように区分した運営を続ける方法もあり得ると思います。

運営資金や人的リソース、管理等が分かれている無駄、判断の違い、矛盾、選手達にとっての不都合さ等を取り除くのがフェデラー選手やナダル選手が言う「一緒に」という事なのかなと思います。

独立を維持した方が良いのでは??

スポーツにおける男女の差はテニスだけに限ったことではないですね。

プロ野球、サッカー、バスケット等々、多くの例があると思います。

男女で使用するボールに違いがあったりしますがシンプルに “レベルの差” があります。

身体能力の差が出にくい競技でも男女差が出る例はあります。

ダーツにおいてトップレベルにいけばいく程、男性の比率が高まります。

スポーツではないですが将棋における男女差はよく聞く話です。

当然、体格や身体能力の差もあるでしょうし、色々な要因があるのでしょうが、

男女において技量の差が存在し、それらは簡単には埋められないものである

のも事実だと思います。

※素人ながらに「男子を基準に練習すれば、男子テニスで行われている内容が “普通に” 身に付くのでは?」とも思うのですが、指導者ではないのでその辺りの事はよくわかりません。それに、前述した「対戦する相手がやらない事を練習する意味が薄い。現実的な内容で対策を考えるべき」という点も大きいのでしょう。

繰り返しますが「女子は男子に劣る」といった事を言いたいのではありませんよ。重ねて強調しておきます。

男女のツアーは “分けたまま” である方が現実的では?

何が言いたいかというと

「同じスポーツであっても男子と女子で明確にレベル差が生じているケースが多い」

ですし、テニスにおいてもこれが大きく当てはまっているのです。

だから、

「統一組織で仮に『統一ツアー開催』のような流れにするのであれば、仮に運営組織は一つにしてもこれまで通り、男子ツアー、女子ツアーのように開催は明確に分け続ける事が望ましい」

のだろうと思います。

現状でも男子ツアーと女子ツアーでは開催地が大きく違っているので、そのスケジュールが継続されていくのだろうと思いますが、インディアンズ (BNPパリバ・オープン)のように “準グランドスラム” を考える大きな大会で男女共催のようなケース (ツアーの統合等) が増えていくかもしれません。

ビリー・ジーン・キングさんは「とにかく男女差がない世界」を目指されているかもしれませんが、現状のように

男女でツアーが分かれていることで女子選手の立場や収入が守られている

部分もあるのだろうと想像します。

男女共催のツアーが増え、チケットが売れるのはセンターコートに組まれる男子の試合、それ以外のコートで行われる女子の試合は人気薄。ジャパンオープンのように女子ツアーが外されたり、規模が縮小される、開催地が毎年変わってスポンサー集めも一苦労という風にもなりそう。

男子ツアーと同規模、同額の賞金額は難しくても「女子ツアーとして単独開催する」事で確保できている部分も大きいのだろうと思います。

もちろん「女子ツアーだから」という点でスポンサー集めに苦労する。だったら共同開催にした方が楽という事もあるかもしれません。

でも、それも結局は男女差に起因してくる部分だと思います。

これを解消していかないとどうしようもありません。

「タレント的選手人気に依存するスポーツ人気」

は、望ましい形だとは思わないです。

女子選手はルックス等からアイドル視されやすいですし、日本では「テニスはよくわかんないけど、錦織がんばれ、大阪がんばれ」という笑えない話もあります。

(日本では「自身がプレイするスポーツ」としてテニスは人気かもしれないが「観戦・応援スポーツ」として土壌は極めて低いです)

男子テニスの進化が進んだらもっと “マズイ” 事になる

同時に

「女子テニスは男子テニスの進化と現状を深く捉え、それに追いつく努力をすべき」

なのだろうと思います。(指導者でも専門家でもない単なる素人の考えです)

テニスは野球よりも競技地域が広く、特定国、特定地域ではなく、世界を舞台にツアーが開催されています。

そういった事もあり、(野球でも球種や戦略等、昔とは違う明確な進化があると思いますが) テニスのおける進化は野球のそれをはるかに上回っていると私は考えます。

・スポーツ科学による身体機能の使い方の研究、改善。

・道具の進化によるボールを飛ばし回転をかけるエネルギー量の改善 (ロスの軽減)。

はテニスに大きな進化をもたらしましたが、いずれも「限界がある」ものです。

極まってしまったらそこで終わりです。

ルール変更で補助動力等が使えるようにならない限り、

「テニスのサーブは260km/h辺りが限界」

と言われているようです。

Why It’s Almost Impossible to Hit a 160 MPH Tennis Serve | WIRED

身体能力的にも道具的にも、“相手より強いボール” を打つ限界が訪れると思われた事で

「相手の時間を奪うテニス」

「相手に良い形で打たせず、チャンスを与えず、少ない打ち合いで決めるテニス」

といった戦略的方向にテニスの進化は移っており、男子テニスの進化を進めている筆頭がフェデラー選手だと思います。

ROGER FEDERER: 2019 ATP Highlight Reel

よく

「フェデラーはラケットのフェイスサイズを大きくして復活した」

と言われますが、これは

「進化したプレイスタイルを実現するために従来のラケットでは難しかった」

と考える方が自然ですよね。

(ラケットが何か実力以上の働きをしてくれる訳ではありません)

フェデラー選手が自身のテニスを進化させた。

それが「時間を奪うテニス」「無駄を省きシンプルにポイントを奪えるテニス」といった今の男子テニス界の進化をリードしているのだと思います。

他選手のテニスを見ているとフェデラー選手の影響を感じます。

ナダル選手ですら「ベースライン後方から強打をし続ける」のではなく「チャンスと見るやネットに出て (スニークイン) ボレー1発で決める」テニスを多用していますね。

このまま女子テニスが20年前から続く『パワーテニス』の範疇でひた進むのであれば、男子テニスに触発された新時代が出てくるまで今のままの混沌が続くかもしれませんし、

5年後、今よりはるかに進化した男子テニスと比較された女子テニスは大丈夫か??

とも思います。

根拠も何もありませんが、

「ベースラインで打ち合う事もせず、ノーバウンドのドライブボレーを常用するテニス」

とかになっている可能性すらあります。

Federer Forehand Swing Volley Super Slow Motion

そういう意味では、現世界No.1がバーティ選手である意味は小さくないかもしれません。

彼女は明確に「戦略で勝つ」選手に見えます。

Ash Barty v Maria Sharapova match highlights (4R) | Australian Open 2019

ケルバー選手やラドバンスカ選手のように「パワーがないから工夫している」技巧派とは違いますね。

「パワー派の選手達とまともに対抗しようとは思っていない」

感じ。

かわす、裏をかくのではなく、

「相手に自分のテニスをさせなければ技量は対等でも容易に勝てる」

といった事を示している気がします。

オーストラリアの選手ですし、デミノー選手、キリオス選手らの影響を身近で感じている印象もあります。

現世界ランク8位のベンチッチ選手もそうですが「強豪男子選手が居る国の女子選手はその影響を大きく受ける」気がしていています。

私は女子の試合はほぼ見ません。失礼ながら男子の試合に比べても「つまらない」ですから。でも、多分その感覚は野球もサッカーの男女においても近いものがある気がします。

選手が活動できる場を維持、改善するための活動は行われるべきだと思いますが、同時に男子テニスの進化に触発された選手が女子にも大勢出てくる事で女子テニスが進化すると良いなとは思います。

それでも男子テニスのこの20年の進化に追いつくのは無理だろうとは思っていますが、いまのままでは「男子のテニスと女子のテニスは全く別のスポーツだな」といった印象になりかねない気もしています。