練習でよく見かける風景

テニススクールで1回のレッスン (90分程) で我々が打つボールの数は500球以上にもなると聞いた事があります。球出しのボールを打つにも、ラリーで打ち合うにしてもミスはあり、カゴに入ったボールを次々に取って使っていきます。時間が勿体ないのでミスしたボールを毎回拾って使う事はしません。

「ミスをしないよう1球を大事にする」という事も重要で練習の中でも意識して実行すべきですが、「ボールを打つ経験、機会を一定数持つ」事も自身が持つイメージの確認、再現性の確認には必要です。素振りだけで上達は難しいでしょう。

| ※ 分かると思いますが、ボールをたくさん打てる事でで「1球1球が雑になる」事が本当に多いです。集中と次までの緩和。プロはポイント間にそれを行っていると思います。90分間集中し続けるのは難しいです。我々だと「疲れたから動かなくなる」「90分持たないから少しずつ手を抜く」という事が起こり、自身の “全力” を出していない練習ですから『101%目』が見えてくるはずもありません。また、「球出しのボールに対し、アプローチショットを打ち前へ。サービスライン付近で1stボレーを打つ。次に備え構える」という練習があったとして1球目のアプローチショットをネット、アウトしていたら実際のゲームでは次のボレーは打てません。「スマッシュを打って次をボレー」といった練習でも同じです。次に自分がボレーできる状況を作るために「1球目を打つ」のですから「1球目は1球目。2球目は2球目」と分けて雑に強打してしまう意味が薄いです。同様に「2球目のボレーを打つ事だけ考えているので、1球目の打ち方、準備、ボールへの接近の仕方がいい加減になる」のも良いとは思えません。 |

たくさんのボールが使える、1球毎に拾う必要がない事で、カゴのボールが無くなる、次に全体でボール拾いをするまでコート上にはあちこちボールが転がっているという状況が起こります。

初心者に近い頃や、打ち合うがなかなか続かない、ラリーが途切れやすい段階なら尚更その数は増えていきますよね。ボール拾いの回数も少し増えます。

| ※ ボール拾い中も練習時間を消費しているので「全員が出来るだけ早く拾える」方が良いと思います。積極的に拾おうとせず拾っている人にボールを寄せる、ワザと遠回りして来るような方は居ます。ボール拾い中も「ラケットでボールを寄せる際の力加減」とか「左右に散らばっているボールを両手で同時に掴む」「手で2~3個同時に掴む」とか手や腕の感覚練習はできますね。その直前の練習内容を思い返してボール拾い後に備える。気持ちの整理、息を整える等も良い。ボール拾いに積極的でない方、ボーっと拾っている人とは5分位?多く練習出来ている事になります。 |

ボールが散らばっていると “普通に” 危ない

足元にボールがたくさん転がっている状況でなくても、身体に近い位置、ボールを打つ中でその人が移動するであろう範囲にボールが転がっているだけで「足で踏んでしまう」危険があります。

テニスボールは硬さがあり、潰れにくいです。人が完全に乗っても高さは残ったままです。

テニスに夢中で足元のボールに気づかず踏んでしまう。存在を意識して踏んでいる訳ではないので足首を痛める、転倒する危険性があります。咄嗟の転倒なら頭を打ってしまう懸念もありますね。クレーコートを除き、表面の下はコンクリートだったりします。

「テニスをやりたくて練習に来ているのに怪我をして長期間テニスが出来なくなる」

足元や自分の周りにボールがある状態で練習を続ける事は必要のないリスクを負ってしまう事になります。

テニススクールのレッスンでも「足元のボールや流れ球 (他の人が打ったボールが自分の付近に飛んでくる事)には注意してください」と頻繁に注意されます。

頻繁に起きない事だからこそ常に注意したいし、周りを見て危ないボールが合ったらどかしてあげる気配り (※重要。後述) もしたいです。一緒に参加している人達が怪我をしたら自分も気分よく練習を続けられないでしょう。

「そこまで追う」という意識が持てていない

「相手が打つボールに夢中で、足元や周りにあるボールの存在に意識が配れなくなる」のは誰もが経験する事であり、改善すべき事だと思います。

ただ、上では「怪我のリスクを放置している事になる」と書きましたが、他に認識したようが良いと思う理由は、

自身のテニス上達という面でも「転がったボールは放置すべきではない」

と考えるからです。

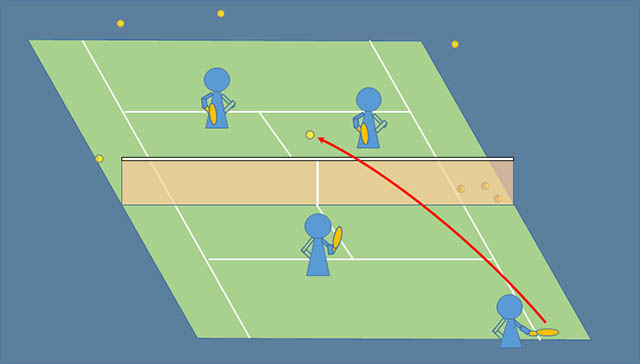

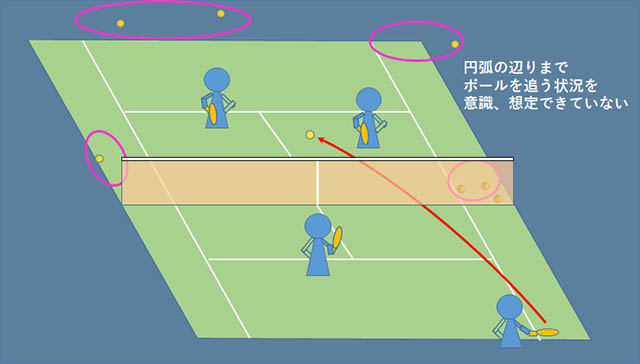

ダブルス練習をしているとしましょう。自分達の番が回ってきます。前のペアがやった際のボールがライン内ではないもののコート周辺に転がっている状況はよくあります。

図だと、ボールが転がっている側は平行陣であり、ベースライン後方にボールが転がっていてもさほど影響はないように思えますが、こういう状況を見ると申し訳ないですが、

「自分、或いは自分達がボールを追う範囲を想定、意識できていないなのだろうな」

と思ってしまいます。

打ち合う間は雁行陣ですし、そうでなくても平行陣側の動き次第、不用意にネット側に詰めて決めようともせずラリーを続ける等すればロブで陣形を崩したくなります。チャンスボールを平行陣側が打ち込めば雁行陣側前衛は「頭上を抜いて時間をかせごう」とするかもしれません。雁行陣側後衛が平行陣側の陣形を崩す、センターにスペースを作るためにショートクロス側 (サイドライン寄り) に短く落としてくるかもしれません。

だから、平行陣側の2人が周囲のボールを処理しないままプレイしようとするなら「円弧で囲ったような位置まで自分達がボールを追うという事を考えられていない」と推測してしまうのです。

(当然、「転がっていても問題ない」と考えている場合もありますがそれでも怪我のリスクは残りますから許容できませんよ)

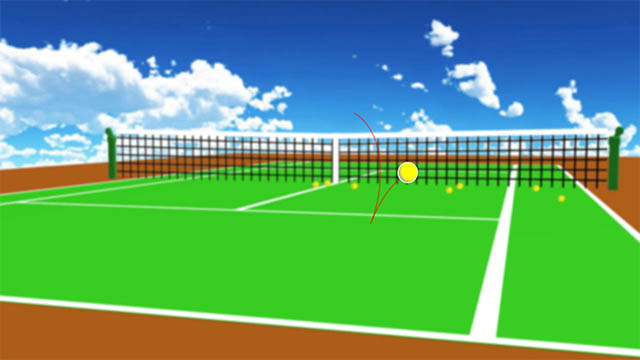

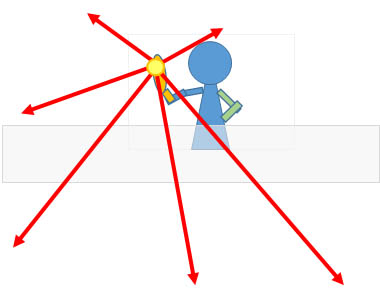

打とうとするボールの背景にボールがある状況

これは私の場合であり、気にならない方も居るのでしょうが、

「自分が打とうとしているボールの背景に他のボールが転がっていると意識が分断されてしまう」

という事もあります。

硬式テニスボールは “黄色” であり、テニスコートの表面は “それ以外の濃い色” をしている事が多いです。

自分が打とうとしているボール、目で捉えて集中しているそのボールの背景に同じ “黄色” が存在すると打つべきボールへの集中度合いが分散されるのです。(私の場合はですが)

私が「気にしい」であり、テニス中も周りが気になってしまう事もあるのですが、これは次に述べる「周辺視野を使ってテニスをする」という点も関係するかなと思います。

また、テニスは確率のスポーツですから「ミスに繋がる要素を放置する」のは良いとも思えません。「今にも切れそうなガットのまま試合に参加する」等と同じ感じです。

「周辺視野でボールを見る」から

テニスを教わる際に「周辺視野を使ってボールを見る」という話を聞くと思います。

両目で何かを見る際、一点 (例えば飛んでくるボール) を強く意識する、ピントを合わせてしまうと『周囲の情報』は認識しづらくなります。

例えば、車を運転する際、路地を走るような低速なら周囲の様子も認識しつつ運転できているのに、高速道路など、速度を上げるほど認識できる視野は狭くなります。漫画でも見るこういう視界ですね。(『集中視野』と言うようです)

テニスはオープンスキルのスポーツであり、アーチェリーやゴルフ、ビリヤードやダーツなどのように「自分が最高のショットを打てば後は結果を待つだけ」とはなりません。

打ち合う対戦相手が居り、自分同様に全てのボールを打ち返そう、ポイントを取ってやろうとします。内的要因 (自身の心理や身体の状況) だけでなく、外的(オープン)要因にうまく対応し、結果に結び付けていく能力が必要です。

ラケットでボールを打つからと言って、対戦相手の位置や次に何をしようとしているのか、自分とコートの相対位置、ネットがどの辺りに在り、自分はどの方向に打てるのかといった情報がなければ次にボールを打つ機会に対応できないです。

ボールも見つつ、周囲の情報も認識している必要がある。そこで用いるのが周辺視野というものになってきます。

両眼を使い、顔の正面で飛んでくるボールをしっかり認識はしているものの、ボールを打った相手や相手コート側の様子、ネットの状況も「視野の中で捉え続ける」事が重要となってきます。

その表現が適当か分かりませんが「ボールだけを見るのではなくて、全体をぼんやりと見る感じ」とか言われるでしょうか。

武道や格闘技でも対戦相手の一部、手や足だけを凝視するのではなく、「全体を見る」事で感じられる違和感 (腰から膝、足までの関節や筋肉の動き、肩や身体の僅かな捻じれ等) から相手がどう動こうとしているか分かるようになってくると聞いた事があります。

「ボールを良く見ろ」という話

飛んでくるボールの位置変化を把握する情報はほぼ両目からの視覚情報に頼っています。(打球音は “騙される” 事がありますね)

自分が打ったボールがどう飛ぶのか気になってしまい、身体にボールが近づく前、インパクトが終わる前に打球方向を見てしまう。目だけでなく顔や身体がそちらに動いてしまう。結果的に身体の軸がブレて安定したインパクトが得られない。そういう方へのよくあるアドバイスが「ボールを良く見ろ」です。これはテニスに限りませんね。

その際、「フェデラー選手はボールを打った後も打点を見続ける位、ボールを良く見ているぞ。だからボールを最後まで良く見ろ」という例も良く上げられると思います。

ただ、トッププロの多くが

「インパクトの瞬間、ボールとラケットの接触を見ていない」

事は写真等で確認すれば分かります。フェデラー選手が少数派なのです。

ティーム選手なんてインパクトの瞬間、目をつむっている写真ばかりです。(自分なりのリズムや癖なのでしょう。)

「フェデラー選手はボールを打った後も打点を見続けている」という説明がされる際、「多くの選手は打点を見ていない」という話がされる事はないでしょう。

説明が面倒だし、あくまで「ボールを良く見て打っていない」人に対する矯正で「ボールを見ろ」と言っているものですから聞く側が混乱してしまいます。

インパクトの瞬間を認識して操作を加える事はできない

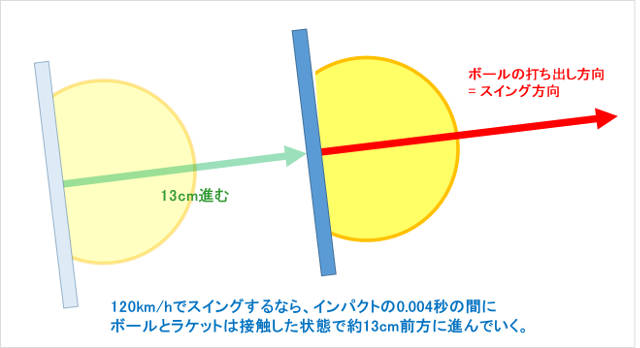

ラケットとボールが接触するインパクトの瞬間は0.003~0.005秒と言われます。

一方、我々の反応時間は速い人で0.2~0.3秒と聞きます。

これらの事から「ボールとラケットが接触するタイミングを我々が認識し、それに対してラケット操作を加えるという事は不可能」と考えられます。ラケット操作を加えようと思った瞬間、ボールは飛んでいってしまっているという事です。

また、物体であるラケットには慣性の法則が働きます。

「停止した物体はその位置に留まり続けようとし、速度を持って前進する物体はその直進運動を質付けようとする」といったものです。

自分が加速させたラケットは勝手にボールに向かって直進していきます。

インパクト前後のラケット速度が120km/h、インパクト時間が0.004秒だとすると「ラケットとボールは13cm以上、接触したままで前進している」計算になります。

Racquet hits the ball 6000fps Super slow motion

我々はインパクトの瞬間を認識し、これに操作を加える事はできないと考えられますから「インパクト時の10cm + α の距離、ラケットはボールを飛ばしたい方向、角度に安定的に向き続けなければ安定したインパクト、再現性の高いインパクトを得る事は難しい」と言えます。

慣性の力をうまく利用できていない。手や腕でラケットを操作し、インパクト前後でラケット面があちこち向いてしまう、波打つようなスイングをする方が「安定してボールを飛ばせない」のは当然です。それは「ボールを打つ技術が低いから (下手だから)」ではないのだと思います。

『理解の問題』と言えば良いでしょうか。教わる『フォアハンドの打ち方、打つ手順』には言葉として含まれないので自分で気づくしかありません。

多くのプロがインパクトの瞬間、打点を見ていないのに問題なくボールが打てている理由の一つは、

「両目から得られる情報を基に、飛んでくるボールの軌道、弾み方等を予測し、打点に相当する位置に向けて安定的にラケットを加速させていっている。両足で地面を踏み、バランスを取り、身体に力を入れラケットを加速させても軸がブレたり、頭が動いたりしない。加速させたラケットは慣性の法則等を利用し、インパクト前後の一定距離、ラケット面は飛ばしたい方向、角度に安定的に向き続けている」

からだと考えます。

前述したように「ボールとラケットが接触するインパクトの瞬間を認識して”うまく当てる”ようにといった操作を加えている時間敵余裕がない」ので、相手の打ったボールの速度がある程度速い場合(※)は「予測を基に打点までの軌道をイメージ(脳内補完)し、空中の一点ではなく、10cm + α の幅でボールを捉える。その幅の間はラケット面が安定的に移動していく」状況を作れば良いと言えるかと思います。

ボレーを打つ際、顔を近づけろという話

「手でボールをキャッチするように、少し顔を打点に近づけるようにすれば、ボレーが打ちやすくなります」

といったアドバイスがあると思います。

こういうコーディネーショントレーニングをしたりしますよね。

Volley – Throw to One Hand Catch

テニスでは、一旦ボールをキャッチしてから別動作として飛ばすのではなく、触った瞬間には飛ばさないといけないです。このため『ボールとの距離感』『ボールの動き具合』『タイミングを合わせる感覚』等を養う必要があり、空振りしてしまうような未経験者に感覚を掴んでもらう、或いは「その場で一切動かずボールを待ってしまう」「タイミングを計らず飛んでくるボールに突進してしまう」方への矯正にこういったトレーニングは有効だと思います。

ただ、飛んでくるボールの位置変化を把握しつつ、ボールを打った相手の様子やコートやネットの状況も把握し続けたいという事を考えると初心者に近い段階で教わるこの

「ボールに顔を寄せていくボレーの打ち方が “全て”だ。それでボレーは大丈夫だ」と考えるのは難しい

と考えます。前述した『集中視野』にボールの見方が偏りやすいと思うからです。

以下は鈴木孝雄プロのボレーを打つ際のボールの見方、身体とラケットの関係性についての説明です。

顔を近づけずに足をセットする

バタバタ見えない前衛の動き方

ボールに顔を近づけない。身体の軸、バランスが崩れ、相手が見えなくなる。相手に打ち返してしまったり、必要ない所に打ってしまったりすると説明されています。

どちらかが正解(どちらが間違い)という事はないです。

時間的余裕があり、柔らかく長い距離を飛ばす必要がない、相手が即座に速く返球してこないような状況で前者を使えば良いと思います。

初心者の方がボレーを習う際、打ったら相手がすぐに打ち返してくる、相手のボールがすごく速い、短く速いボレーを打ち合う、準備する時間がすごく短い、そんな状況はないでしょう。

逆にある程度ゲームに慣れ、ネット付近でボレーする機会が増したなら「全体視野で飛んでくるボールと同時に相手の様子を把握し続ける」「広くコートを認識し、相手の状況を把握しつつどう打つべきか対処する」ためには鈴木孝雄選手の言われるようなやり方の方が向いていると思います。

周辺視野を使うトレーニングとしてこういった物があります。

【ビジョントレーニング】野球人必須!バッティングのミート力を高める目のトレーニング

壁に埋められたLEDを点灯に合わせて手で押さていく反応トレーニングを見た事がるかもしれませんが、タイムが速い人は「点灯したLEDにいちいち顔を向ける」事をせず「正面を見たまま全体を把握し、点灯に合わせて手を出す」事をしていると思います。

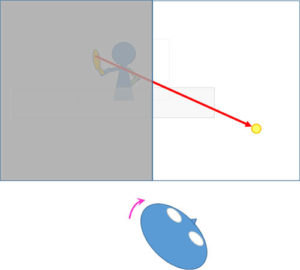

テニスで言うならこういうボールの見方です。

ボールの飛びに合わせて顔や身体を向けていかず、相手、相手のラケットを見たまま、ラケットを軌道の延長線上の位置に差し出していく感じです。

接近するボールに顔を寄せてしまうと相手コート側が視界から外れてしまうし、ボールに対する集中視野が高まってしまいやすいと思います。

飛んでくるには “止まる瞬間がない” です。飛んでくるボールに接近しながら打点を合わせるのは難しい。全力で動きながらボールを打つもは難しいです。打つためのエネルギーを発生するための準備ではありますが、準備からインパクトまでは身体のブレを大きくしたくないです。身体が大きく動かなくても『頭や顔が動く、ブレる』事で走りながら打つのと同じような事になってしまいます。(体軸がブレ、視界がブレる)

※「相手を見たまま打つ」と言うと「両足で地面を強く踏まず、腰高で、咄嗟に手を出して返球しようとする不安定なボレーの打ち方をする」事との違いの説明が難しいですが、鈴木貴男選手のデモ映像を見ていれば「これらは同じではない」のは伝わるかと思います。この辺りは別の機会に書いてみたいと思います。

実際、プロのダブルスでは「相手を見たままボレーを打っている」ような様子を良く見ますし、少なくとも極端に身体を横向きに近くする、身体に近い位置までボールを引きつけてボレーを打つのは限られた場面だけになると思います。

Volley Drills with Jamie Murray and Bruno Soares

説明が長くなりましたが、これも「プロの多くは打点を見ていない」事の理由の一つだと考えます。

・飛んでくるボールに顔や身体を向けていかなくても「ボールが今どこにあるのか」を認識し、イメージし続ける。

・次に自分がどこにどういうボールを打つべきか考えるために、相手やコート、ネットの状況、自分との位置関係等も視覚情報から把握し続ける。

事が重要と考えられるからです。

今の自分の状況が

「飛んでくるボールに合わせて顔や身体を向けていく、向きが変わってしまう。結果的に相手やコートの状況が見られていない」

段階なら、上で上げたビジョントレーニングのように、ボールを投げた (打った) 手を見つめたまま(身体の軸や頭を動かさない)返球するようなトレーニング、ボレーボレーの際にそれを意識しやってみる事等から始めてはどうかと思います。

上達のために足元や周囲のボールを放置しない

直接的に危ないから「足元や周囲にあるボールを放置しない」というだけではない

「周辺視野を使ってボールや相手を見る」事がテニスにおいて需要だから、

「自分がその位置までボールを追う事を想定する」という意識を持つためにも、

練習中に周囲に散らばったボールを回収する、本当に問題ない位置まで移動させておく事は大事なんじゃないか?

という事で書いてみました。

それは自分の上達に向けた意識付けの一環でもありますし、「自分の練習に入る前に周囲のボールを取り除く」のを見てコーチも

「この人はきちんとした意識を持って練習に取り組もうとしているのだな」

と感じる、印象も良くなると思います。(印象を得るためにやる訳ではないですが)

社会人であればテニスの練習時間は限られます。でも可能であれば少しでも上達したいです。練習に対する意識が1年後の上達に繋がる可能性がありますし、「ボールをたくさん打つだけ」では上達しづらいのも事実だと思います。

テニスについて考える時間を設ける事で自身のテニスへの理解が深まり、次の練習の機会に自分が何をすべきか考え、調べたりする。練習で確認する。次までの課題を整理するといった上達へのサイクルが出来ると考えます。”座学”ですがスマホ一つで出来る事です。

私がスクールのレッスンに参加していてもよく見かける、周りにたくさんボールが転がっているのにそのまま練習を始めようとする、打つボール以外が全く見えてないと感じる方は危険に対する認識が薄いといった安全面以前に「足元や周りに転がるボールを放置している = 上達への意識が薄い」のだろうなと感じてしまうのです。

踏んでしまうと危ないからコーチは「足元のボールに気を付けて」と言います。でもボールを打つのに夢中だったり、「自分は踏まないから大丈夫」と考えたりする方も居るでしょう。

でも、「足元や周りのボールを放置しているのがその人が上達しない証の一つだ」と言われたら考えるきっかけになるかもしれませんね。レッスンでそんな部分まで言われる事はないです。

もちろん、私が考えている事であり、そうすべきだ、それが正しいというものではありません。今回は以上です。