すごく気になる「足を引いての準備」

普段からテニススクールのレッスンに参加していますが、見るとすごく気になる、「自分も気をつけよう」と思うものに

「ストロークを打つ際、後方に足を”引いて”打つ準備をしようとする事」

があります。

指導の関係もあり、こういった手順が“基本”として身についている方が大勢居られると思います。この準備もほぼ無意識でしょう。「”自分の実力関係なく”それがミスの要因になる」と言われても何が問題になるのかピンと来ないと思います。

テニスの指導は、決められた手順を示され、自分がその手順通りに動作すれば「フォアハンドの打ち方が完成」という感じです。分かりやすい反面、その『フォアハンドストロークの打ち方』を構成している要因 (右足はなぜこの位置なのか、身体はなぜこのタイミングで回すのか) に目が向かず、考える機会が訪れません。このため、毎回ボールが打つ状況が異なる中、常に同じ手順、同じ打ち方でフォアハンドを打とうとしてしまいます。

「ボールが飛び、回転がかかるのは物理現象にすぎない」ので、エネルギー量と方向性が整えば (確率的に “望ましい” 打ち方はあっても) どんな打ち方でもボールは飛んでいきます。個性的な打ち方でも最低限テニスをできるのはそのためです。

「ボールを打つ経験を持たずに上達するのは難しい。でもそれと同じ位、”考える”事をせずに上達するのは難しい」と思います。

物理的な理屈に目を向けないまま、打つ “形” で威力を出そう、うまくなろう、”コツ”を知りたいというのは「考えるのは面倒だから手っ取り早くうまくなりたい」と言っている感じがします。

テニスを始める際、「まず横向きを作る」と教わる

初心者の方が最初にストロークの打ち方を教わる際、「まず、”横向き”の状態を作る」と説明されます。(繰り返し伝える事で意識に植え付けさせる)

飛んでくるボールに対して “横向き” の状態になった所から「ラケットでボールを打つ」という動作が始まる。「これがスタートライン、始まりの状態だ」という感じです。

この理解は実際重要で、ボールに対して正面向きの状態のままストロークを打つ事と考えるとどうしても「肩から先、腕や手の機能だけでラケットを動かす、操作する」事に繋がりやすいでしょう。

筋力は腕よりも足や身本体の方が大きいだろう事は明らかです。よって「まず、(ボールに対して)横向きを作れ」から始めさせる事はテニスに慣れない方にも “分かりやすい” 説明ではあります。

ただ、この初心者の段階で行う「ストロークを打つ動作は飛んでくるボールに対して横向きになった所から始める」という“意識の植え付け”が

後々、無意識に自分の実力を発揮しづらくする、自分のテニスを苦しめる要因

になると考えています。

スクエアスタンス、オープンスタンスという区分

ストロークを打つ際の準備段階における両足の付き方、ボールを打つ準備をする際に右足、左足がそれぞれ身体に対してどの位置にあるか、地面に触れているかという事は『スタンス』という言葉で表現されます。

上で述べた「ボールに対して “スタンス” から横向きを作る」準備は一般的には『スクエアスタンス』と呼ばれ、これに対になる言葉として『オープンスタンス』という言葉が使われます。

ここでよく聞く話に

「プロ選手は多くの場合、”オープンスタンス”でボールを打っている。だから”オープンスタンス”で打てば強いボールが打てる」

という物がありますね。

初心者が習う打ち方はほぼ100%この区分で言う “スクエアスタンス” を用いたものであり、自分達よりはるかに強力なボールを打つプロ選手の “オープンスタンス” が「何か特別に強いボールを打つ秘密がある」と感じます。

ただ、「”オープンスタンス”で打てば強いボールが打てる」の逆は「”スクエアスタンス”では強いボールが打てない」になる訳ですが「プロ選手が”スクエアスタンス”で打つとボールの威力が落ちるか?」と言われればそんな事は全くないのは誰の目にも明らかです。

つまり、「スタンスの違いではなく、ラケットをスイングするための身体の使い方に”ボールの威力を上げる” 理由がある」のだろうということですね。

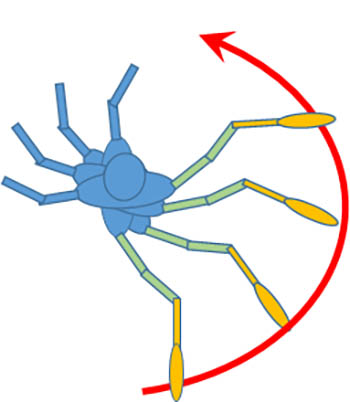

※フォアハンドストロークではボールを打つため、身体を回転させて横向きから正面向きにする必要があるため、自身の身体の横幅分の左右の足で前後差がある方が身体は回しやすい。左右の足が完全に横並びだと下半身が回りづらい。(それを利用して下半身をロックし飛距離や方向性、ボールの威力をコントロールする打ち方も使う)

ボールを飛ばす、回転をかけるためのエネルギーはラケットから伝わり、ラケットの持つエネルギー量は『1/2 x ラケット重量 x インパクト時のラケット速度 ^2 (2乗)』で表せます。

インパクト時のラケット速度を高めるために腕だけでなく、身体や両足(地面を踏んで得られる反力)を利用する訳で、準備段階での両足の付き方は足の力をラケットの初期加速に利用する要因の一つでしかないと考えます。(他にも走った後の減速、姿勢維持、打った後の次への加速にも足の力を使う)

「自分はスクエアスタンスで打っている」と思っている人も実際ボールを打つ際の足の付き方、付く位置は毎回違っていて、打つ前、打った後の両足の付き方も無意識でも毎回違っていると思われます。(片足が浮いた状態で打つ、ジャンプする、右足着地、左足着地等々)

「腕の力は弱いから身体全体を使って打て」とは言われますね。『強いボールを打つ条件は “物理的”に決まってくる(後述)』と思います。

各プロ選手の打ち方はそれが体現された例であり、“理屈”ではなく“見た形” や “イメージ” でマネても自身のテニスは向上していきません。(イチローさんのモノマネ、形態模写ではヒットは打てない)

何故、準備のために”横向き” になるの??

フォア側とバック画の違いを認識する

フォアハンドストローク固有の大きな特徴は

「横向きの準備段階で “一旦身体の後方に下げた利き腕肩の位置” を何かしらの方法で身体を回転させる事で “再び身体の前側” に戻す距離をラケットの初期加速に利用している」

だと考えています。

バックハンドストロークを考えれば、横向きの準備段階からインパクトまで、利き腕肩の位置は身体の前方にあり、大きく変わらないのが分かります。

フォア側との違いは明白ですよね。

また、腕の各関節 (肩、肘、手首、指) も身体の外側から身体の中心方向に向けより柔軟に曲がり、外側に曲がるのは肩と手首位です。

加えて「ボールが飛び回転がかかるのは “物理現象” でしかない」です。

(すごく単純に言えば) ボールに作用するエネルギーの方向性が”水平方向”に強ければエネルギーの多くはボール速度に使われ、”水平方向”に強ければ回転に多く使われると言えます。

※「ナダル選手の打ち方をすれば強く回転のかかったストロークになる」という話には根拠となる情報 (なぜ) がありませんよね。(分からないし考えるのが面倒だからマネをするという流れ)

この「ボールが飛び回転がかかる理屈はフォアハンドストロークもバックハンドストロークも変わらないが、フォア側とバック側ではラケットを振るための体の使い方が異なる」という点を踏まえると『ボールを打つ事』への理解が自然と深まっていきます。

それまでと考える前提が違ってくるのですからね。(ボレー、サーブ。全ショットでフォア・バックの違い、理屈は同じです)

こういった理屈はコート上で教わる『ボールの打ち方』には情報として含まれないと思います。

ボールを飛ばし回転をかけるためのエネルギーは2つ

我々はテニスにおいて直感的に「ラケットを振り、ボールを飛ばす」と考えますが、

厳密には、ボールを飛ばす回転をかけるためのエネルギーとして

1) 速度を持って飛んでくるボールのエネルギーを反発させる

2) 自ら加速させたラケットのエネルギーをボールに伝える

の2つがあり、各ショットとそれを用いる状況から、

時間の無い中、飛ばす距離が長くない、遠くまで飛ばす必要が少ないボレーは1の “ボールの持つエネルギー” を反発させる事を重視したショット。

自らトスした”ほぼ速度ゼロ”のボールを打つサーブは2の “自ら生み出すラケットのエネルギー” で打つショット。

ストロークは打つ位置と状況、どういうボールを打ちたいかにより、1と2を組み合わる、割合を変えて打つショット。

といった違い、使い分けの必要性を感じます。

よく見かける「速いボールに打ち負けまいとラケットを”強く大きく”振ろうとする」方は2つのエネルギーがある事、それをどう使うべきか考えられていない訳で、考えれば分かるこんな単純な理解が “テニスが上手い人とその他大勢を分ける” 越えるべき壁になっています。

また、物体の持つエネルギー量は『1/2 x 物体重量 x 物体の速度』で表せます。

スイングの大きさに関係なく、インパクト時に時速150km/hなら同じエネルギー量です。

また、ボール(60g程)とラケット(300g程)では約5倍の重量差があるため時速100km/hのボールと同じエネルギーを持つラケット速度は時速40km/h程という計算になります。

実際には伝達・反発ロス等があり「時速40km/hで打てばOK」とはなりませんが「ボールと同じ以上の速度で打つべき」なのかを考えるきっかけにはなるでしょう。

打点は空中の一点ではない

我々はラケット面を差し出した空中の一点を「この辺りが打点ですよ」と教わりますね。

ラケットとボールの接触する時間は0.003~0.005秒と聞きます。

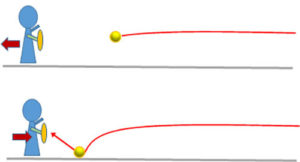

仮に、インパクト前後のラケット速度を120km/h、インパクト時間を0.004秒とするならラケットとボールは「”接触したまま” 13.3cmほど進む」事になります。(単純にかけ算するだけ)

つまり、「”10cm越の幅の中で” ラケットからボールにエネルギーを伝え、ボールの持つエネルギーをラケット面で反発させている」と考えられるのです。”打点” として認識させられる空中の一点からボールがいきなり飛び出していく訳ではありません。

下はサーブのインパクトを捉えたスーパースロー動画ですがガットとボールが触れ、ボールが潰れ、復元しつつ離れていくまで一定距離、接触状態で進んでいくのが確認できます。

また、人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒と聞きますから「0.003~0.005秒であるインパクトの瞬間を認識し、それに対してラケット操作を行う、修正する事はできない」と考えられます。時間が足りません。

「人が認識し操作できない短い時間で10cm越の距離でボールとラケットが接触状態で前進していく」のですから、

インパクトの移動幅(10cm越) +α、インパクト前とインパクト後の一定距離、ラケット面があちこち向かないスイングができている事が再現性の高いテニスは非常に重要だろう

と想像できます。

「空中の一点として打点を捉え、その位置でボールを打つ意識。当たる前、当たった後のラケット面の状態は全く意識していないし、観察もしない。」ならストロークが不安定なのは当然ですね。

ボールを打つ際の姿勢・態勢は「エネルギーの反発、エネルギー伝達」のため

ストロークを選択する場合、ボールはある程度速度を持って飛んできている事が殆ど (真上にバウンドして落下速度もほぼないボールを打つ機会はわずか) ですから、

1. 重量と速度を持って飛んでくるボールのエネルギーをラケット面で反発させる

2. 自ら加速させたラケットのエネルギーをボールに伝える

の2つを自分が打ちたいボールに合わせて意図的に調整しつつ打つ必要があります。

ベースラインのはるか後方から打つ場合とベースラインから中に入って打つ場合では、同じ場所に打つにしても飛ばす距離が違います。打つ際の相手のボールの速度(減速度)も違っているでしょう。自分がどの位回転をかけるのか、どの位の軌道の高さ、速度で打つのかによっても加えるエネルギー量が違います。「相手のボールが速いから強く打つ」では“考え方が全然足りない”のです。次に自分がどういう状況を相手から引き出したいのか、それを踏まえて自ら意図を持ってボールをうつのが大事になるでしょう。

「手打ちはダメだ」と見て感じた印象そのままの “漠然とした指摘” がよくされます。

人はその事象が起きた要因を説明できる情報、根拠を持たない場合「見た印象をそのまま述べる」という事をやりがちです。或いはその人の状況関係なく「こうすれば手打ちにならない」と自身の知識を一方的に提示します。(要は「その人も分かっていない」)

インパクトにおいて「ボールのエネルギーをラケット面で押し支える」「ボールへのエネルギー伝達の衝撃を支える」のは、地面と接している両足であり、足と繋がる下半身、下半身と腕を繋ぐ身体本体です。これが同じような打ち方でも手打ちと感じるか、感じないかの違いに繋がってくると考えます。

よく言われる「(ラケット面で)打点でボールを押す」はイメージにすぎません。速い人でも0.2~0.3秒の反応速度しか持たない我々が0.003~0.005秒と言われるインパクトの瞬間を認識、操作できるはずもありませんからね。理解しやすくするためのイメージ表現を実際の事象のように考えると誤解を生みます。(「遠心力で飛ばす」等も同じ)

ストロークでボールを打つ段階で考えたいのはボールに向かってラケット面が前進していく中、ボールと接触し、ボールのエネルギーを反発させる、自ら加えるエネルギー事で起きる衝撃、反動でラケット面がグラついたりしない、反発・伝達で無駄なロスが生まれない体勢、姿勢を取れているかといった事です。

単純に言えばこういう事ですし、

言葉にして示されないだけで、我々が教わる『基本の打ち方』にはそういった要素が含まれているはずです。(だから基本になる)

重要なのは『インパクト時におけるラケット面の安定』であり “打つ形” ではないですね。望む結果を安定的に生み出すための要素を満たす事です。

「インパクト面がボール方向に向き、必要なだけ前進していき、ボールと接触する時間中で、ラケット面上の接触点の強さが維持する」といった事が常に意識できていたら、足や身体は必要な動きをします。

逆に「こういう状況はこう、こういう状況はこう」と一つ一つ打ち方を決めても実際の場面で実行は困難です。(「だから常に同じ打ち方、同じタイミング、同じ打点で打とうとする」という事に繋がりますね)

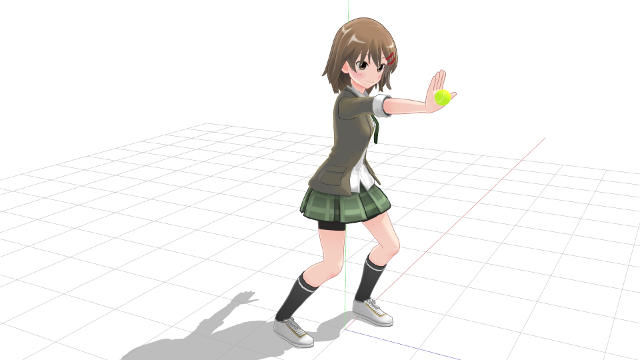

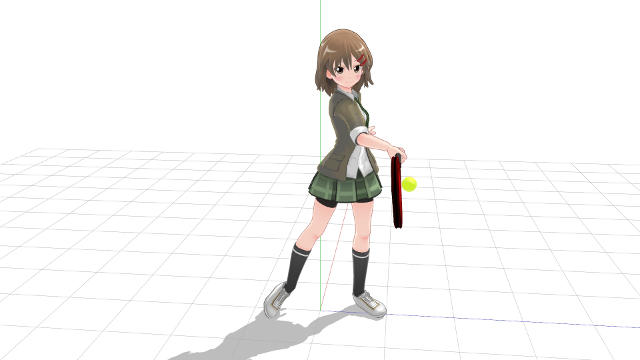

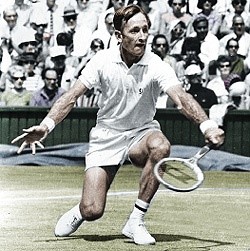

下図のような体勢では速いボールにラケット面を弾かれるかもしれませんが、何かしら、身体を使いスイングした結果がこれなら、体勢は不十分でも、重量と速度を持つラケットの持つエネルギーがボールの持つエネルギー量に負けない可能性があります。

例えば、高い打点を打つ際、選手がジャンプして打つ事があるのは「両足が地面から離れた状態でも、それ以前に足や身体を使ってラケットを加速させていれば、ボールのエネルギーに負けない。身体の重心は腰付近にあるから高い打点を伸び上がって打つより、ジャンプして腰の位置を上げて打点との距離を短くした方がエネルギーを押し支える、エネルギーを伝えやすいから」といった面があるからだと考えます。

低いボールを打つ際、準備段階で姿勢を下げるのと同じでしょう。

これも「腰を下げる」のが目的ではなくインパクト時のラケットの良い状態を維持するためでしょう。

だから “打つ瞬間”にラケットを真上から下げる、軌道に横から入れる等しても上手く打てません。予測をし「ボール軌道の後ろのラケット面を予め位置させる」という事ですね。

「足を引いての準備」のマイナス面

ボールを飛ばしたい方向にエネルギーを加える

ストロークで自分が打つボールはネット方向から飛んできます。自分がネット方向を向いていれば“前”からですね。

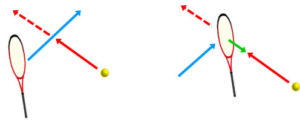

エネルギーの反発、伝達には方向性があるので、

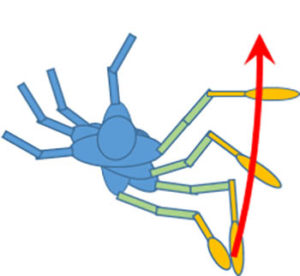

ラケット面はボールを飛ばしたい方向にまっすぐ向けて、その方向に真後ろからまっすぐラケット面を押し支える、エネルギーを加えていくのがまっすぐ飛ばしやすい

です。

初心者の方が最初に教わる『昔ながらのフォアハンドストロークの打ち方』にはそういった要素が多分に含まれていると考えます。

木製ラケットの時代、道具による大きなエネルギーロス(飛ばない)のため、限られたエネルギー量を回転ではなく遠くに飛ばす事に利用する必要がありましたからね。(女性でも500g超のラケットを使っていました)

ボール速度の上がった現代テニスでは「ボールに回転をかけて打つ」技術は必須と言えますが、木製ラケット時代の打ち方が「ボールを遠くまで効率よく飛ばす」ものであった事は“理屈”として今も通じるものです。(今と昔では物理法則が違う訳ではないですからね)

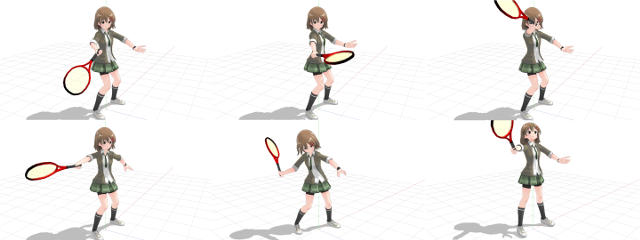

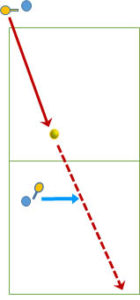

前述したようにフォアハンドストロークでは準備段階で一旦下げた利き腕肩の位置をインパクトに向けて再び身体の前に戻す移動距離をラケットの初期加速に利用していると考えます。その動きの一つの要素がこういったものです。

プロ選手等の打ち方を見た印象から「フォアハンドは身体を強く回転させて打つのだ」と考える方は少なくないと思います。「(右利きなら) 身体を回して右肩が前、左肩が後ろに下がる位に回転させろ」と言われる事もありますね。

ただ、“身体の動作” を基準にスイングを考えると、身体と同じ角度でラケットが回っていく『円運動』の軌道になりやすいと考えます。(身体の回転がそのままラケットの動き)

ただ、ストロークを打つ際に物理的に必要な条件は

「インパクト前後にラケット面が安定してボールに向いている事」

「ラケットに速度をもたせる事」

の2つ、『ラケットの状態』であるという事です。

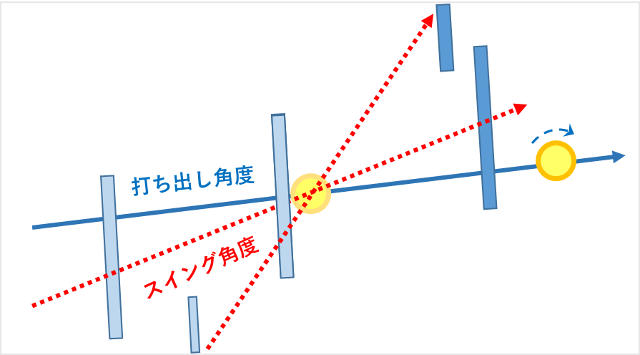

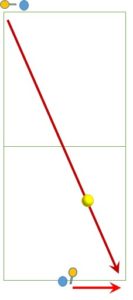

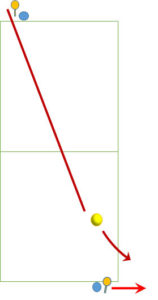

条件を満たしやすいラケット軌道としては下図のようなものの方が望ましいでしょう。

上図と同じだけ身体は回転しています。

身体の回転ではなくラケットの安定的な加速(ラケットの動き)に目を向けた感じです。

円運動的要素が強いスイングになればボールとラケットが接触している範囲が”点”に近くなりますね。「10cm越の幅でボールを捉えている。インパクトの瞬間を認識し操作する事は困難」という点を踏まえるとちょっとした事でタイミングがズレてミスに繋がりそうです。

ボーリングのボールを投げる際、ピッチャーがボールを投げる際等、身体は回転させますが「ボールはまっすぐ強く投げたい」です。対象はボールであり、条件を満たすためにエネルギー量と方向性を与えます。また、身体の回転そのままの円運動では大きなエネルギーを発生させる事ができないでしょう。ボーリングも投球も「前に向かってまっすぐ強くエネルギーを加える」ための動作を行います。

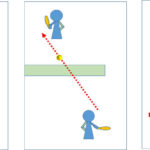

ボールを追い、打つ準備をする

テニスにおいて「ボールを打つためには、今居る場所からある程度、横方向に移動してから打つ準備をしなくてはならない」という状況はよく起こります。

ストローク中に横に大きく振られる場合もありますし、サイドに切れるスライスサーブのリターン等は顕著です。

ここで注意したいのは

「追いつく」と「ボールを打つ」を区分して考えたい

という事です。

テニスのルール上、相手の打ったボールが自コートの規定の範囲内にバウンドした後、そのボールが2バウンドするまでに打てば良いです。

ネット上を通過した直後にノーバウンドで打っても、ものすごく下がって2バウンド目ぎりぎりで打っても良いのですが、実際には、常に同じタイミング、バウンドしてからの同じ距離感、同じ高さ、身体からの距離として同じ打点で打とうとしてしまう事が多いのです。

計算上、時速130km/hのボールはベースラインからネットまで “0.66秒” で到達するため「テニスでは “予測” が必須」になってきます。

次にボールを打つ相手の様子を見て、次のボールがどんなコースにどのような速度、球種で飛んでくるか予測し、予め攻守するのに都合が良い位置に移動し、気持ちと身体で打つ準備(心づもり)をしておきます。

更に、自分がボールを打つ際に「この打ったボールを相手にどういう返球をさせたいか。次に自分が望むべき状況を作るための配球はどういったものが良いのか」考え、意図を持ってボールを打つことで自身の予測をより確実なものにできます。

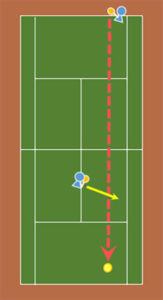

この予測行動が不十分だったりして、相手が打ったボールを見て追い始めると「自分から遠ざかっていくボールに対して “横方向” に追いかける」という事が起こります。

この動きはダブルス前衛のポーチの際もよく見られますよね。

これらは、角度を変えれば「自分の位置から “斜め後ろ” に向けて追う」のと変わらないです。

最短より長い距離を移動する事になり、追った後に打ち返したい方向は背中側にもなります。追いつけても打つ段階が難しくなるでしょう。

よく「スライスサーブは曲がる前に打て」「リターンはベースラインから中に入って打て」と言われますね。

これも「曲がる前だから打ちやすい」「打ち負けない前傾姿勢を取るため」等だけではなく、(相手が打つボールに対する予測を前提として) 飛んでくるボールに対して最短距離で接近する、その方向に移動するだけで自然と打ち返したい方向に向けた体勢が作りやすい事も大きいと考えます。

「速いサーブに打ち負けないよう強く大きなスイングでリターンを打ってやろう」と考える方は少なくないと思います。(飛んでくるボールのエネルギーが大きいなら、自らエネルギーを加えるより、その反発を重視する方が確率は高いです)

「ボールを追う、追いつく」事と「ボールを打つ」という事を区分せず曖昧なままにしているために「追いつくにも一苦労、追いつけたけど打てる体勢が十分取れていない」という事が繰り返され、それが自分の実力のようになってしまうのだと思います。

「足を引いて準備する」は「一旦下がってから打ちに行く」という事

ボールを打てるタイミングで打つための良い体勢、姿勢、打つ準備が出来ているという事は、予測で判断や行動のスタートを早くスムーズにしたいし、準備の時間を短く終わらせたいし、途中で生じている”無駄な動作” “無駄な時間”を減らしたいといった事でもあります。

「まず横向きを作る」と教わり、それが身についてしまっているので、ボールに対して横向き姿勢を作った所からでないと「ボールを打つ」という事ができないです。

多くの方が、「相手がボールを打つ様子を見て飛んでくるボールの球種・速度・コースを予測し、予めポジションを修正する、身体的・心理的準備をする」という過程を、ボールを打つという事に組み入れず、コーチの球出し練習の経験そのままに「常にベースライン付近に構えてボールを待つという決まりごと」も身についてしまっている事もあります。

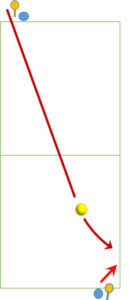

飛んでくるボールに対して構えているその場で打つ準備する。それが「足を引いて準備する」という動作に出てしまっていると考えます。

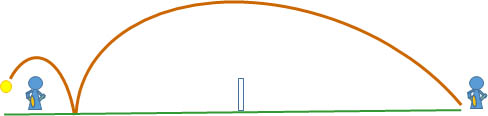

そしてこの「足を引いて準備する」動作は、自分に向かって飛んでくるボールに対して、時間に余裕が無い中、一旦下がって、再び前進しつつボールを打つようなものだと考えます。

緩く短いチャンスボールに対し、一旦下がってから位置調整しつつ、前進してから打つ事はありますが、時間に余裕が無い中、飛んでくるボールに対して自分の位置を無駄に前後させる事は準備時間が足りなくなり、ボールへの距離感やタイミングも合わせづらくなる要因だと考えます。

予想外に深く飛んできたボールに対して打点までに軸足を一歩下げて、スイングするスペースを確保する対処の仕方もあります。

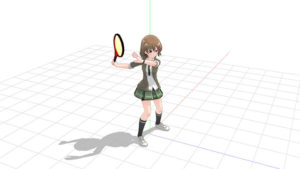

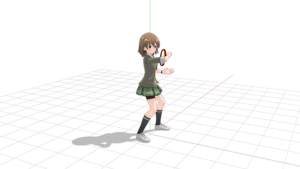

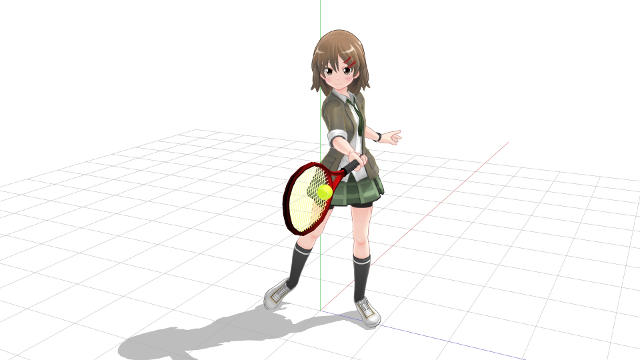

今回は、その場で打つという判断に基づいて準備する自身の基本となるストロークを打つ状況ですから「右足を下げて打つ準備をする」のではなく、

「身体の横、或いは身体よりも前に、右足を着き、構えの位置から身体の中心を下げない」

という選択肢が当然あって良いのです。

構えの位置からそのまま”前”に向け足を踏ん張れる事になり、前に向けて進むだけですから距離感やタイミングが合わせづらいという事も防げると思います。

また、軸足を横、またはやや前に着く事で体が自然とねじられ、ボールを打つ準備も完了します。

「まず横向きを作る所から。そこからスタートで打つ準備をする」事との時間的、心理的準備の差は明らかでしょう。

以下はみんラボYouTubeチャンネルさんの利き腕側の足を前に着くフットワークの説明です。

【みんラボ】テニスレッスン井本研究員がフットワークを教えます!

常にスタンスから横向きを取った準備をしていると、相手の打ち損ないでボールが短くなった場合等でボールが2バウンドするまでにボールに追いつけない事が往々にしてあります。

ボレスト練習の際、相手のボレーが不意に短くなってしまい、咄嗟に追いつけずに2バウンドで打ったり、打つのを諦めてしまったりする方は『予測』とこのような『足の付き方』が身についていない事が大きいと考えます。

そもそもサーブや速度のあるストロークやボレーを「下がった体勢から」打ちに行こうとするのは難しくするだけでしょう。

利き腕側の足を着いたら前への調整だけ、両足で地面を踏ん張れる体勢もボールを打つ準備出来ている。準備も短くできるし距離間やタイミングも取りづらくなくなる。短い低いボールに合わせるのにも有用な足の使い方だと思います。

「準備のための利き腕側の足を着き方は1つではない」と理解しているだけで、ボールの追い方も準備を含めボールを打つという事も発想が大きく変わるきっかけにできます。(色々組み合わせを考えられます。逆に「横に着く」「前に着く」と”やり方”で決めてしまっては今までと同じです)

理解しているのと理解していないのでは自分の実力と関係ない部分で発生していた “ミス” を防げる。それまで実力のせいだと思っていたストロークのミス、リターンのミスが減る。

自分の中でとても大きな違いが生じる可能性があります。上達、改善とはこんな小さな理解の積み重ねの先にあると思います。根拠がよく分からないコツや何かで理解したり改善できたりはしないでしょう。