ラフィノさんのダブルス動画

最近、上がったラフィノさんのインプレ動画です。

Prince 新BEASTシリーズ ダブルス実践編

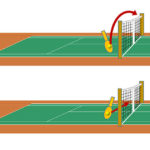

恒例のダブルスですが、女ダブ対男ダブの構図。カウントは出ていないですが男ダブ側が (ある程度差を付けて?) 勝った印象。

(因みにこのプリンスBEAST、骨太感のある良さそうなラケットですね。対ヨネックスVCOREといった感じ。)

以前の動画でもこういう対戦はありました。

Mizuno F TOUR(ダブルス編)

女ダブ側は、元プロや全国レベルの実績のある方ばかり。ストロークも男ダブ側と遜色ないレベルで打ち合えている印象です。それでも徐々に一方的な感じ、良いように加減されてしまっている感じになっています。

ストロークを見てもこれは単に性別差による体格、体力差から生まれているのではないだろうと想像します。

やはり大きいのは「ネットプレイの使い方」なのだろうと思います。

男女の試合内容の違い

(競技経験もない素人の感想です。ご理解ください。)

プロや国内全国レベルの試合をYouTube等で拝見すると男女の試合で色々な違いを感じます。

確かに一発のボールの威力や回転量で見れば男子の方が上でしょうが、国内大会を見ても男子の方が「速度を押さえたボールでラリーを行う事を基本にしている」事が多いです。ガンガンと最高速に近い打ち合いをする場面は限られますし、遅いボールから展開する、切り返す、相手を崩してポイントを取るといった流れが多いです。

一方の女子の試合は、同じようなテンポ、同じような速度(ある程度速い)でラリーする事が多く、テンポを変える手段の多くは山なりのボールだったりです。(ストロークの回転量や速度は人それぞれだがその人が打つボールの質は常に一定といった感じ) 一発サイドに振られると返球できなかったりが目立ち、男子のように振られる、崩された所から返して、相手もそれを追って切り返すといったやり取りはあまり発生しないように思います。

「この姿勢、体勢だと強くボールを追えないな。振られたらバランスを崩しそうだな。」と思う打ち方だったりする点は置いておいても、こういった差がうまれる要因は

「プレイに対する想像力とそれに必要な技術の研鑽」

といった感じでしょうか。

男子トッププロの歴史を見ると、サーブアンドボレー全盛から、ビックサーバーの時代、それをリターンする技術、道具の進化でボール速度と回転量が増えクレーコートでの延々と続く打ち合いが生まれ、ベースラインから下がらず相手の時間を奪うテニスに繋がりました。新しい武器が生まれるたびに「全員がそれを出来るようにならなければ選手として生きていけない」。皆が200km/hのサーブを打ち、それをリターンでき、相手の時間を奪うテニスができ、スライスが下手、ネットプレイが下手では済まされない世界です。

相手が角度をつけたスピン、逆クロスの回り込み、ドロップショットやネットプレイを戦術のひとつとして使ってくるなら「自分も最低限同じ事ができないとそこにつけこまれてしまう」のです。当然、皆、想定される戦術、技術は一通り練習し、出来るようにします。

一方、女子の試合は、ドロップショットや逆クロスへの展開も打ち合いの中の1ショット、単発に起こる出来事のひとつという印象です。基本はベースラインからのラリーであり、展開の中でネットで決めるといった部分はあくまで付帯的な部分でしかない感じです。

サーブアンドボレーが消滅したようにシングルスでネットに付いて対ストロークという図式は道具の進化により戦術として適当ではないです。でも、ボレーやネットプレイができなければそれを必要とする戦術を使ってくる相手に対応できないですし、ネットプレイ単体ではなく、他の選択肢と組み合わせる事でフェデラー選手のようにネットでの得点も増やせるし、短い打ち合いで効率よくポイントを稼ぐ試合運びにもなってきます。

実際聞いた事がある訳ではないですが、女子選手で「ボレーが得意」という方は多くないと思います。(男子選手の「ボレーが苦手」は女子のそれとは全然違うと思いますが..) 出来ればストロークを基本としたいし、ボレーをするにもスイングボレーを使うといった感じかと思います。

自分達が普段やっているテニスに、シェイ・スーウェイ選手のようにラケットをタッチを操るプレイが入ってくれば「自分も出来るようになるしかない」のでしょう。(これだけが特色の選手では難しい) それがテニス全体の進化だと思います。

Karolina Pliskova vs Su-Wei Hsieh Wimbledon 2019 Third Round Highlights

苦手だから練習しない。使わないから練習しない。

「常にフォアハンドで打とうとする」壁

フォアハンドストロークとバックハンドストロークを比べると後者の方が苦手な人が多いですよね。自信を持ってバックハンドを打てないだけなのに「フォアハンドが得意」と言ってしまう方すら居ます。

「皆が『バックハンドストロークが苦手』なのは、第一には練習量の差。フォアばかりで打っていてバックで打つ機会を避けている、努めて練習しようとしないなら、シンプルに”上達しない”のは当たり前だよね。」

とよく言われますね。

外国語学習も同じで「目的があるから上達しようと取り組む。熱意が生まれる」訳で、

・今の環境でそのショットを使わなくてもテニスが出来てしまうなら上達する必要がない

・使う機会を作ろうとしないからそのショットが上達する必要がない

です。

普段から練習している相手が皆、

「常にバック側を突こうとする。相手のボールに角度と速度がありフォア側に回り込む時間がない。広く空いたフォア側に打たれバック側に打たれると回り込む時間がない。」

なら、

自分が自信を持ってバックハンドを打てない = テニスにならない

ですね。

その環境を嫌って逃げ出す事もできますが「フォアハンドと同じ位自信を持って打てるようになるまでバックハンドを練習する」のが本来望ましい姿勢だとは思います。

ボレーに自信がないから使いたくない

「ボレーに自信がなく、短いボールが来てもネットに出ようとしない。打ったらベースライン付近に戻ろう、下ろうとする」方は割と多いと思います。

以下はYouTubeテニスの拳チャンネルさんで公開された鈴木貴男選手のボレーレッスンの模様です。

ボレー編!鈴木貴男プロの世界一受けたいレッスン④

動画の中で鈴木貴男選手は

「僕の考えでは、ストロークより圧倒的にボレーの方が簡単だと思っている」

と言われています。私もそう思います。

テニス経験の無い方にテニスをやってもらった場合、その人達が一番やりやすいのは、

羽付きのような (初心者のバトミントンでも良い) 地面にバウンドさせない、ノーバンで互いに打ち合うようなもの

だと思います。

実際、テニススクールで練習していても、相手の打ち損ねが反れてオーバーしそうな時、咄嗟にノーバンで打ち返し、相手もそれをノーバンで打ち返す、そのやり取りが暫く続くといった場面がありますね。(本人達は「ラリーが続ける事に夢中でテニスらしいかどうか、ルールがどうかとは気にしていない」感じですが)

自分が初心者の頃には

「ボールがバウンドして飛んでくるのに合わせて打つ」という事が難しかった

はずなのに、フォアハンドを打つ練習をする間に

「ボールが飛んでくるのを待って打つ」のに慣れてしまい、ノーバウンドのボールを打つ、飛んでくるのを待つ時間が与えられない事への不安、自信の無さの方が強くなってしまっている

のだろうと想像します。

ボールを飛ばし回転をかけるエネルギーは2通り

ボールを飛ばす回転をかけるためのエネルギーはおおまかには

1) 速度を持って飛んでくるボールのエネルギーを反発させる

2) 自ら加速させたラケットのエネルギーをボールに伝える

の2つです。

時間の無い中、飛ばす距離が長くない、遠くまで飛ばす必要が少ないボレーは1のボールの持つエネルギーを重視したショット。

自らトスしたほぼ速度ゼロのボールを打つサーブは2のラケットのエネルギーで打つショット。

ストロークは打つ位置と状況により、1と2を組み合わる、割合を変えて打つショット。

と言えるでしょう。

ボールやラケットが持つ運動エネルギーの大きさは『1/2 x 重量 x 速度 ^2 (2乗)』で表されます。打つボール、手に持つラケットの重量は固定ですから、インパクト前後のボール速度、ラケット速度が速いほどそれらが持つ運動エネルギーは大きいと考えられます。

「ボレーではラケットを振るな」と言われるのは、準備する時間が短く、ネット近くからで飛ばす距離も長くない状況では、自らラケットでエネルギーを加えるより、ボールのエネルギーを反発させる事に専念した方が目的に合うからです。

※実際はボールに当てる、打ちたい方向に飛ばす手や腕、身体や足による操作が加わるので「全く動かさす打つ」方がほぼない感じですが、そう言わないと「手や腕、身体にうまく力を入れない」「逆に部分的に入れすぎる」「手や腕の動きと足の動きが合わない」といった無意識な問題点のまま、なんとか辻褄を合わせようと「ラケットヘッド側を大きく動かす打ち方になる」ので、”意識面、身体の動き面の双方に制限を設ける矯正” として繰り返し言っているものだと思います。矯正法でしかないですから問題点を理解し自身で改善しない限り「振っているつもりはないけど振っているボレー」は変わりません。コーチも一人一人に指導する時間もないですからね。

「バウンドにより何かしら変化するボールを打つ。自らスイングしボールにエネルギーを加えないといけない。状況によりボールのエネルギーを反発させる、自らエネルギー加えるという2つのエネルギー源の割合や使い方を考えて打つ必要があるストローク」と

「積極的にスイングする必要がなく、相手の打つボールのエネルギーを反発させる事に集中できるボレー」なら

「やることがよりシンプルになるボレーの方が楽だし簡単だ」と感じるのは妥当な思考だと思いますし、先の初心者にテニスをやらせる様子を考えてみても「皆、教わるまでもなくそう感じている」のだろうと思うのです。

やはり問題となるのは「練習しないこと」「必要に思わないこと」「使おうと思わないこと」「単純に慣れの問題」といった部分に集約してしまうと考えます。

練習時間は限られる。必要ないなら練習しなくて良いじゃないか

テニススクールの練習時間は1回90分とか。週1回なら月4回しか練習できません。必ず4回行けるとも限りません。

「時間が限られる中、クラスでの打ち合いで必要としないショットを練習するより、気持ちよくフォアハンドを打って終わりたい。」テニスをやる目的や考え方は人それぞれですから、同じ時間とお金をかけて参加している他メンバーの方の練習を邪魔しないものなら対価の範囲でテニスへの取り組みは自由で良いです。(自分がやりたいからと指定された練習内容や他の方の練習効果を阻害する自己中は×) それに文句を付けたりするのは的外れでしょう。

ただ、テニスの練習を続ける限り皆、何かしら「上達したい」気持ちはあると思います。

テニスを続けていると自分のテニスに何かしら自信を持ちます。始めて3ヶ月でも「自分は全くの初心者よりもマシ」と思っているでしょう。レベル、上手い下手は関係なく、自分で気づいていなくも皆そういった意識はあるものです。

テニススクールは「同じレベルの方として練習しない」というマイナス面があり、自身のテニスに関する自己評価は「俺はあの人よりも上手い」という相対評価でしかありません。全国共通審査みたいな絶対値が提示される訳ではないです。スクール中級でも試合に出ると初中級みたいな事が起きるのもそのためです。

私は

多くの方にとってのテニスの上達とは「出来ることを伸ばす事」より「その何十倍も残ったままになっている出来ないことを減らす事」だ

と考えています。

テニスは確率のスポーツであり、ボールを打つたびに訪れる判断のタイミングでいちいち確率の低い選択をする意味は低いです。ポイントの多くは獲得した得点よりミスで生じるのは皆理解しているでしょう。

でも「1回のエースが10回のミスの記憶を上書きする」ような事があります。

同じ状況で繰り返し同じミスをしているのに “調子のせい” にして首をかしげるのは妥当でしょうか?

きっと打ち方や身体の使い方に原因があり、それに気づく、目を向けない限り改善されないでしょう。

自分がどうボールを打っているかは自分では分かりません。昔と違うのですからスマホで映像を撮るなりして認識に努めるべきでしょう。

ギリシャの哲学者エピクテトス曰く「すでに知っていると思っていることを学ぶことは不可能だ」です。皆、自分のテニスになんらか自信を持っており「自分は打ち方が問題ない範囲で出来ている」と考えています。