ダブルスは2人で攻守するもの

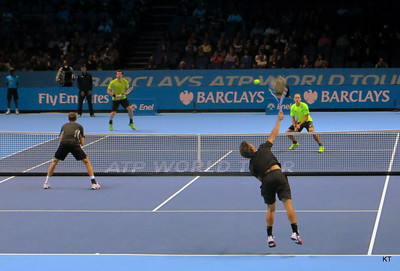

テニスをやる際、我々が行う事が多いゲーム形式は圧倒的にダブルスでしょう。

確保できるコート数に対して参加人数が多い事が多いのでダブルスの方が「待機」する時間を短く出来る。ダブルスの方が体力的な負担も小さい。怪我のリスクも小さくできる。ペアを工夫すれば老若男女問わず対戦可能といった面もあります。

テニススクールで行うゲーム形式は “ほぼ” ダブルスになってきますね。

ダブルスはコート上に4人、2人がペアとなります。4人の内、その瞬間ボールを打てるのは1人だけ。相手コートにあるボール、相手のいずれかが打とうとしているボールを自分達が打つ事はできません。

ダブルスは「パートナーと2人で攻守する」のが原則となります。

自分が組むパートナーと大きな技量差、体力差があったとしても、

自分はネット近くの一部分に居続け、それ以外は「パートナー (であるコーチ等) 全てお任せ」

では、ダブルスの体を成していないし、本来自分もできるであろう『ダブルスの楽しみ方』すら出来ていない感じです。

ボールの打ち方とゲームのやり方

テニススクールで習うテニスには『ボールの打ち方』と『ゲームのやり方』があると思います。

ボールの打ち方はコーチの見本、プロのスイング等を目で見て直接的に認識できます。「フォアを打つ際はこうやって打ちますよ」といったものですね。

一方、ゲームのやり方、ここではダブルスのやり方とは

「長い時間をかけてまとめられてきた戦略やセオリーを理解し、実践できるようになるよう訓練する事」

であり、ボールの打ち方のように「雁行陣のやり方はこうです。平行陣のやり方はこうです」といった単純な説明が困難だと考えます。

テニスゲームの場面なら、相手2人の陣形、位置、ポジション、利き腕、得意ショット、性格、体格や体力面、得点差等の “変数” 的要素から「こういう攻撃をしてくる可能性が高い」といったパターンは変わってきます。

それを踏まえても、テニスにはコートの大きさやネットの高さ、相手コートに必ずバウンドさせないといけないといったルール上の制限があり、コート上に居る2人が確率高く打てるコースや球種、攻撃・守備のパターンが定まってきます。

テニススクールではダブルスに繋がる練習内容を繰り返し行っていますが、「その練習をするのが目的」「言われる通りにできるのが目標」だったり、「コーチがその練習内容を設定した意図、ゲーム内でどういった場面で起こりうる事かをイメージせず、ただ自分が打ちたいように打つだけ」ではダブルスの基本や戦術、セオリーが理解できるはずもないだろうなと思います。

周りも皆同じような状態なので「プロみたいなダブルスはもっとレベルの高い人達だからできるのだ。自分達とは違う」とも思ってしまうでしょう。

相手のミスを自分達もミスで返してなんだかよく分からないやり取りでポイントが決まる。

たまたま発生した相手のチャンスボールしか決められないし、そのチャンスボールすら突然の事に動揺して危うい感じになる。

それまでの流れも、何の脈略も、味方の存在も関係なく、突然、自分が一発で決めようとする。

そういったダブルスが日常になっていないでしょうか?

予測とそれに基づく判断

これはテニスに必須となる”予測”に関する部分であり、これを元に次に自分が何をすべきか判断します。

相手がボールを打つ際、毎回必ず予測をし、必要な準備、位置取りの修正、身体と心の準備を行う事で相手のボールに対応できます。

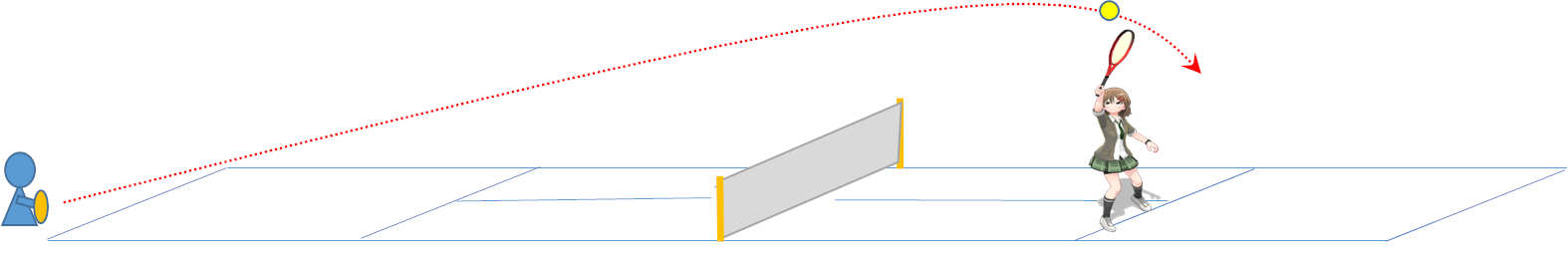

平均時速100km/hのボールでもテニスコートの長辺、ベースライン間の最も短い距離を0.85秒位で飛んでくる計算になるので「相手が打ってから判断して動く」では準備が間に合わない事が殆どになってくるし、

「全てのボールを習った打ち方、同じ打ち方で打とうとしても、球出しのように同じ打点(高さ・位置)、同じタイミングで打てず思ったように打てない」

事にもなります。

相手との打ち合い、ゲームになると途端にうまく打てなくなるのはこの辺りも関係しています。

ダブルスにおける予測と判断

ダブルスに必要な攻守にも予測とそれに基づく判断が関わってきます。

それが出来ないままだと

- 自分がボールを打ったら、相手が打ち返してくるまでその場で待つ

- 味方が打つ時は自分は何もしない、できない

- 相手が打ったボールが自分の所に飛んできたらそれを打つ

- どんなボールが来るか飛んでくるまで分からないから “反応” と “運” 頼り

- 後衛同士がラリーを続けている際、自分は「ポーチする」事だけ考えている

といった事がおきますね。

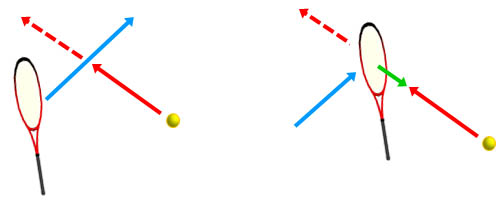

| 相手の状態や意識関係なく、 ポーチに出る。 結果、ボールに届かない。 | 味方後衛の状態を意識していなから 無意識に顔を向けて「見て」しまう。 |

|  |

繰り返しますが、ダブルスは「パートナーと2人で攻守する」のが原則となります。

これを良く理解しないままだと

ダブルスルールでやっているコート上に4人居るだけの試合

みたくなってしまいます。

ダブルスのやり方をよく理解しないままなので、

「自分がボールを打つ時だけが自分の出番」

になり、

「味方と2人で攻守する」

という事がどういう事なのかも分からないままです。

テニススクールでよくあるダブルスは「自分が打つ際はそれでポイントを決めてやろうという一発狙い。とにかく相手とストロークを打ち合う、ラリーを続ける事を重視。後衛同士の打ち合いを前衛が “横取り” して終わらせるのが「ポーチ」。相手の打ち損ないを自分も打ち損ないで返球して何か良くわからない感じでポイントが決まる。」といった内容。周りが皆そうなので「自分達にとってそういうダブルスが普通」にもなります。

プロの試合だと「ダブルスらしいやり取り、動きの中でポイントが決まっていく」のは分かりますが、それは「プロだから。自分達よりはるかにテニスが上手いから。」といった感想でしょうか。

むしろ「ゲームのやり方、ダブルスのやり方を知らないままやっているから “ダブルスらしい” と感じるダブルスにならない。逆に言えば、”技術は今のまま”でも、ダブルスのやり方を覚えれば周りとは違うレベルのダブルスが出来るようになる。周りはそれができないままなのだから。」という事だと考えています。

前衛の役割、後衛の役割

テニスの陣形には雁行陣、平行陣、2バック等があります。

この内、私達に馴染みのある雁行陣でも、平行陣であっても、原則で言えば、

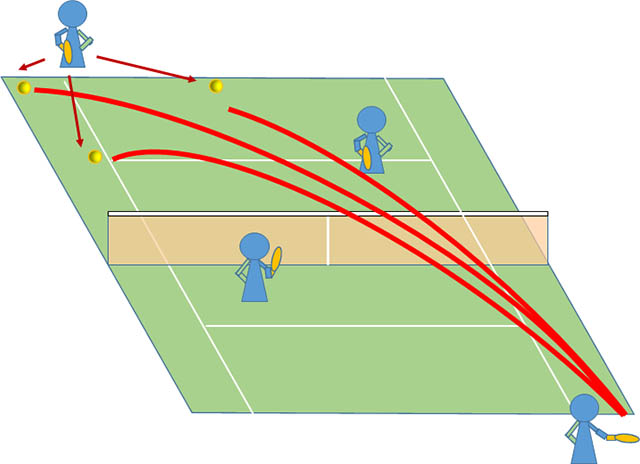

「配球を工夫する等して、相手からのチャンスボールを引き出そうとする、ポイントを取りやすい状況を作ろうとするのが後衛の役割」

であり、

「後衛の配球意図を理解し、次にボールを打つ相手に対して予測と判断、準備を行い、後衛が作ってくれた状況下で確実にポイントを取るのが前衛の役割」

といった部分が自分と味方との共通理解、前提の理解になってくると思います。

2人でこの共通理解を持てていないから「(味方と協力するという思考がなく) 常に “自分が自分が”、”私が私が” というプレイ」だったり「味方が打ち合っている間はボーッとして動かない」「味方の打ち合いに気圧されて端に寄っていってしまう」といった事が起きます。

ボールが飛んでくるコースは “ほぼ” 決まってくる

「一つの考え方として」ですが、

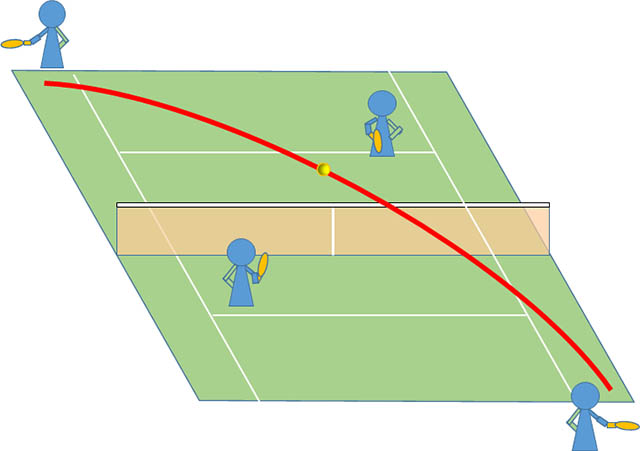

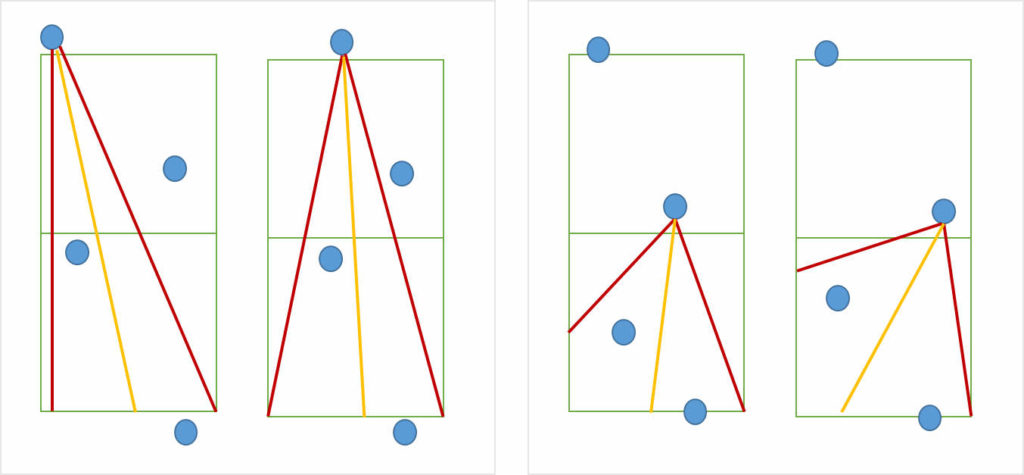

次にボールを打つ相手の打点から自コート側の規定のライン内に “無理せず” 収まるコースは扇型の角度で想定できる。その角度を2分割し、一方を自分、もう一方を味方が担当するのがダブルスにおけるポジション取りの基本とする。

といった事が言えます。

間にはネットがあり、端の方が15cm程高い。

何も考えず一発狙いでサイドアウトする確率が高い、ネットする確率が高いコースを狙うのは「自分からミスによる失点」を選んでいるのと変わりません。

打つコースにより相手が使える球種や速度も限定されてきます。(強打でショートクロスは難しい)

また、ボールは相手方向である “前” から飛んでくるので、頭上を抜かれなければ、相手との距離を詰める(前に居る)方が、ボールが飛んでくるコースの幅が狭くなる理屈です。

自分の後方にスペースがあるのを嫌がる方も多いですが「相手の打つコースを予測して、”前” から飛んでくるボールに高い確率で触れれば良い」のです。

ロブは「準備する、構える時間の無い場面で急に打つ。速い足元のボールを咄嗟に打つ。なんとなく打つ」ショットではないです。そういう選択は確率が下がりミスが増え、打つコースもアバウトになってきます。この事から、相手の打つ様子(位置、構え、表情、視線、スイングの軌道や振る速さ)をよく見るだけで「あ、ロブを打ってくるな」と分かります。相手がボールを追う、打とうとする様子でロブが来そうと思ったらサービスライン付近まで下がる等しておけば、ハイボレーでロブカットできる事が増えますし、たびたびカットする、カットできる動作を見せる事で相手は次の機会にロブ躊躇する、もっと深く打たなければと意識させられます。カットできる事より相手への心理的効果の方が大事です。(ただし、そういう意図を持ってハイボレーの練習をしましょう。届かない、ミスばかりでは意味がないです)

後衛が強く打ってきそうなら相手がそれを変更できないタイミングでネットに詰めればポーチできる確率が高まりますし、ロブを打ちそうな状況なのにネット近くに居ては相手の思うツボです。

相手前衛が叩いて来そうな状況なら状況に合わせてその相手から必要な距離を取る位置に移動しますし、逆に敢えて接近してスペースを消す、視界に入って自分に打ち込ませて返すといった場合もあります。

「常に次にボールを打つ相手の状況を見て、コースや球種を予測し、自分が今どこに居れば攻守の確率が高くなるのか、次にどういうプレイができそうなのかを判断して、自分のポジションを移動しつつける」

といった事がダブルスにおいてコート上に4人居る中の1人である自分が行うべき行動になります。

「相手後衛が打つから前」とか「味方後衛が打つから後ろ」とか周りの動きを見てから判断、行動しているとすぐに動きが追いつかなくなるのはそのためですね。自分の判断で移動しつづけるよりワンテンポもツーテンポも遅くなってしまいます。

後衛は、配球を工夫して前衛が決めやすい状況を作る

「ただ、相手のボールに打ち負けない」「ただ強いボールを打ってやろう」と後衛同士がラリーを打ち合うのはダブルスとしてはあまり意味がないです。

(相手にチャンスを与えないよう守備的に続ける、機会をうかがう意図で行う事はあるかもしれません)

どんなにストロークに自信があっても1回打つたびに自分がミスをする可能性があるします。

仮に30%の確率でミスする人なら「打つたびに3割ミスする」のです。

※勘違いしやすい部分ですが「10回打って7回は成功する」は統計的結果であり「打つたびに必ず30%の確率でミスする」のです。さっきミスしたから今回は大丈夫なんて事はありませんね。ボールを打つ機会は「確率の高い選択」を心がけ「自分が打つ回数を減らす」方向性を取りたいです。逆に、相手には「確率の低い選択をさせる」「1球でも多く打たせる」事を考えます。

相手後衛にコーチが入っていると、ただただストロークの打ち合いを続けようとする後衛の方が多いですが、多くの場合、「味方と2人で攻守する事について何も考えてない」印象を受けます。

テニスで「何が正解か」と決めるのは難しいですが、後衛同士の打ち合いでも、

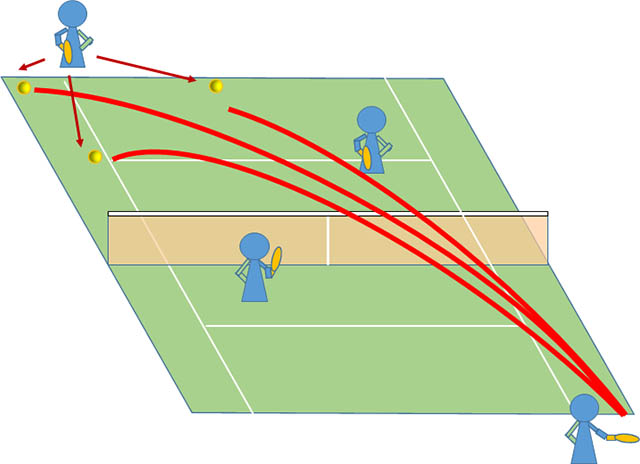

「相手のフォアとバックに打ち分ける。跳ねるスピンや弾まないスライスを使う。短く打ったり深く打ったりする。」等を自分の技量とミスしづらいコースの範囲で1回毎に変えていく。

打つたびに移動させられ、違う球種や速度のボールをフォア、バックで打たされる。同じような状況で連続して打たせてもらえない。

といった方がるかに“嫌”でしょう。打つたびにプレッシャーがかかるからです。

すごく威力のあるボールも、高い技術も要りません。相手の打ってくるボールに応じて、自分の技術の範囲で配球を工夫する意識を持つだけです。

(そういう意識を持って普段からストロークの練習をしていれば「ボールに合わせて狙うコース、球種、打ち方を変えて打つ」技術が高まります。球出しのボールを「とにかく強打」「なんとなくクロス」な方々と上達に差が出るのは当然です)

「配球を工夫する等して、相手からのチャンスボールを引き出そうとする、ポイントを取りやすい状況を作ろうとするのが後衛の役割」

と書きましたが、

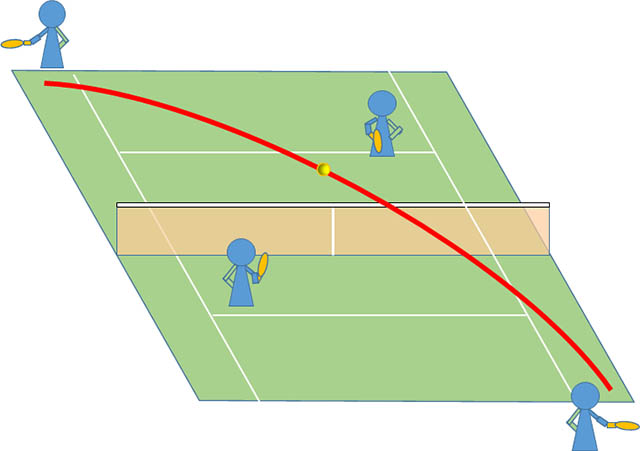

「ベースライン付近から返球してくるボールには角度がつきにくい」ですし、「ワイド側で打たせた後、センター付近のボールを打たせれば更に角度が付かない」「バック側で打つような状況ならボールの威力も下がる可能性がある」といった判断ができます。

後衛が行うそういった配球意図を互いに理解していれば、前衛は、

相手後衛の返球体勢を見て、ネット近くに移動し、確実に攻撃できる

流れが作れます。それが「2人で攻撃する」というやり方の一例です。

繰り返しますが、ダブルスは「パートナーと2人で攻守する」のが原則です。

打つ機会では「自分が打つ事だけ」を考えており、パートナーの事は全く意識していない。逆にパートナーが打つ時は「あの人が打つ番だ」と相手が打ち返してくるまで何の意識も持たず、行動もしようとしない。

周りも出来ていないからその問題点に気づかないからこういったダブルス日常になる、当たり前になるのかなと思います。

テニススクールのよくない面として「練習するのは常に同じ位のレベルの人達。圧倒的にレベルが高い人達と一緒に練習する機会がない」というものがあります。

同じクラスに何人も “プロ選手のようなダブルス” をやる人が居て、それが「コーチが練習中に言っている事を実践しているだけだ」と感じた瞬間、皆の意識は変わるでしょうね。

結果ではなく、ダブルスへの自分の理解が深まる事を重視したい

「ダブルスのやり方に対する理解を深めよう」

そういう意識を持って普段から練習をしていても「パートナーを組む人が意識や理解していないなら2人で攻守するダブルスにはなりにくい」です。

練習で行うダブルスでも、皆「勝ちたい」「その1ポイントを取りたい」ですから、”弱い”人の方を集中的に狙う方も多いですね。

2人で攻守するダブルスでは自分だけ出来ても “その場の結果” には繋がらないのです。

でも、課題や意識を持って練習するのと全く何も気づかず日々ボールを打っているのではその人の “実力” は大きく変わってきます。

その場の勝ち負けより「自分がよい形でダブルスができたか?」を大事にしたいです。

それが半年後、1年後の自分に繋がってきます。

後衛の配球意図を理解し、作られたチャンスを確実に決める

主に雁行陣で言えば、後衛がチャンスを作る、得点しやすい状況を作るための配球を行い、前衛は後衛の配球意図を理解し、『次に起こるだろう自分達に取って望ましい状況』に向けた気持ちと身体の準備、位置(ポジション)の調整を行います。

前衛が後衛の意図を理解して、作り出した機会に対して確実に反応、対応してくれないと後衛の行いが全く意味を持たないものとなります。

「前衛に決めてもらう前提で配球を工夫している」のですからね。

繰り返しますが「ダブルスは2人で攻守するもの」です。

後衛がどんなボールを打っているか、どういう状況を作ろうとしているのに気を向けず、

「なんか甘いボールが来た。チャーンス。決まったー。俺(私)スゲー!!」

みたいな方とパートナー組むのも、相手として見るのも気が重いですね。

後衛の配球ありきで生まれた機会を、ただ、”自分の手柄” と思う。「2人で攻守するダブルス」を考えてない事を意味しています。後衛ならきっと「パートナー関係なく自分が一発で決めてやろうとする」のでしょう。

上でも書きましたが、私にとってスクールのレッスンで行う練習は『ダブルスの基本やセオリーをうまく出来るよう確認する場』なので「その時の勝ち負け、1ポイントがどちらに入るか」は” かなり” どうでも良いです。

次の日には忘れてしまっているような小さな勝ち負けを「気分が良い」からとこだわるより、私は「自身の上達を目指したい」です。

相手を牽制する、都度プレッシャーをかけるのも”前衛の役割”

ダブルスでも必須となる予測とそれに基づく判断が出来ていないと

- 自分がボールを打ったら、相手が打ち返してくるまでその場で待つ

- 味方が打つ時は自分は何もしない、できない

- 相手が打ったボールが自分の所に飛んできたらそれを打つ

- どんなボールが来るか飛んでくるまで分からないから “反応” と “運” 頼り

- 後衛同士がラリーを続けている際、自分は「ポーチする」事だけ考えている

といった事が起きると書きました。

自分が雁行陣の前衛だったとして、後衛同士の打ち合いを

「ただ、その場に立って待っている」

「なんとなく前後の動きをやっているけどいつのタイミングで何をやればよいのか分からない」

といった事は割と多いのではないでしょうか?

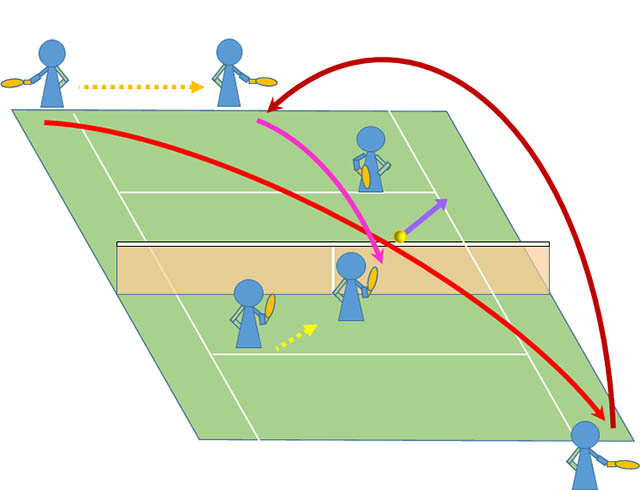

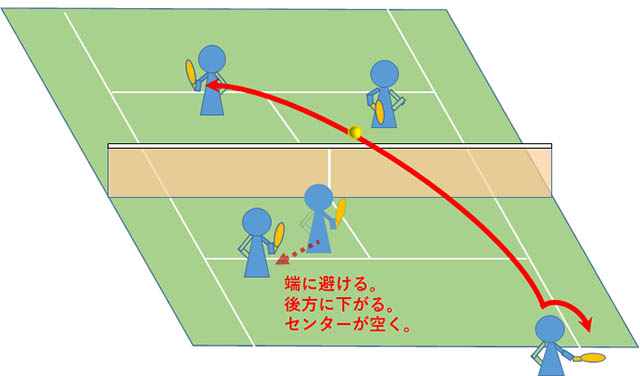

また、(雁行陣同士でも起きますが) 雁行陣対平行陣で相手ボレーヤーとパートナー後衛がボレー対ストロークで打ち合っていると、打ち合うボールに「気圧されて (びびって)」 徐々にコートの端、ネットから離れた位置に下がっていってしまう事もあったりします。

本人にその自覚はなく、「うまい人達に任せよう」という気持ちかもしれませんが、その気持の逃げにより2人の間、センター付近に大きくスペースが出来てしまい、相手はすぐさま空いたセンターを突いてきます。後衛がそのボールを拾えても、今度はワイドが大きく空いてしまいますね。

無意識にポジションを引いてしまう前衛の方は、自分がその結果を招いた事にも気づかないままだったりするので、コーチから指摘されても認識できず同じことを繰り返します。

相手に「心地よくプレイさせない」ということ (後衛の役割)

「相手に心地よくプレイさせない」

という点は、負けないダブルスには重要な要素だと考えます。

※勘違いしたくないのは「勝つために相手にイジワルをしろ、声や態度で威圧しろ、不快に思わせろ」といった類の行いではありません。これらは紳士的ではないし、練習相手になっている方に失礼ですね。皆、自分と同じかそれ以上に時間とお金をかけて参加しているスクール等でこういった思考を持つのは “論外” で参加する資格がないと思います。

「後衛の役割は前衛が決めやすい状況を作ることだ」と書きました。

その一例が「雁行陣後衛同士のラリーでも1回毎にコースや球種、速度、深さ等を変えて相手に同じように打たせない。その中で自分達に取って良い状況になりやすい配球をする」といったものでした。

これも「相手に心地よくプレイさせない」取り組みの一貫になるでしょう。

常に打ってくるボールのコースや球種、深さが変われば、緊張感を持って準備する必要があり、技術や精神面で自信がないならプレッシャーがどんどん高まります。苦手なバック側に急に打たれた不安ですよね。相手に同じ状況で打たせないことでミスを引き出したり、味方前衛が決めやすい状況を生み出せたりします。

こういった意図を持った配球ができない「ただただ強打で打ち合うんだ」な方が後衛だと、相手にチャンスを与える可能性も含め、前衛は「何が起きるのか味方の自分すら想像が付かない」です。

相手に「心地よくプレイさせない」ということ (前衛の役割)

雁行陣でも平行陣でも、

前衛の役割の2人が「ただ、何となく立っているだけ。なにかちょこちょこ動いているだけ」

なら、ボールを打ち合う後衛からは「柱など、少し邪魔になる物体が置いてある」位の認識で、ボールを打つ際に大きく邪魔に感じるような事はないと思います。

「ダブルスは味方と2人で攻守するもの」という意識を持つなら、

「前衛である自分が決めやすいチャンスボール、決めやすい機会を作ろうと配球を工夫して相手と打ち合っている後衛に対して自分もそれを助ける行為を行うべきだ」

という発想が必要です。

後衛が打ち合い、チャンスを作ろうとしている中、前衛である自分が次にボールが触るのは「決める瞬間。1球か、それを相手に返球させた次の1球」としたいので、

「ボールを触らずに相手後衛にプレッシャーを与える取り組みをする」

という事になります。(後衛は打つ球種を毎回変えるなどして相手後衛にプレッシャーをかけると聞きました)

方法は色々と考えられますが、例えば

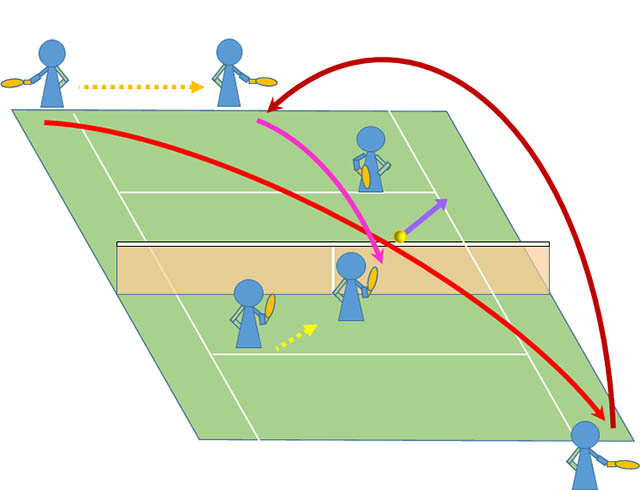

「後衛がボールを打とうと思っているコース、十分スペースが空いていると思っていたコースに、打つ瞬間、相手前衛がススっと動いて視界に入ってくる。自分に対して接近してくる動きを見せる。」

と相手後衛は「ポーチされるのではないか?」といった意識が働き、プレッシャーを感じます。

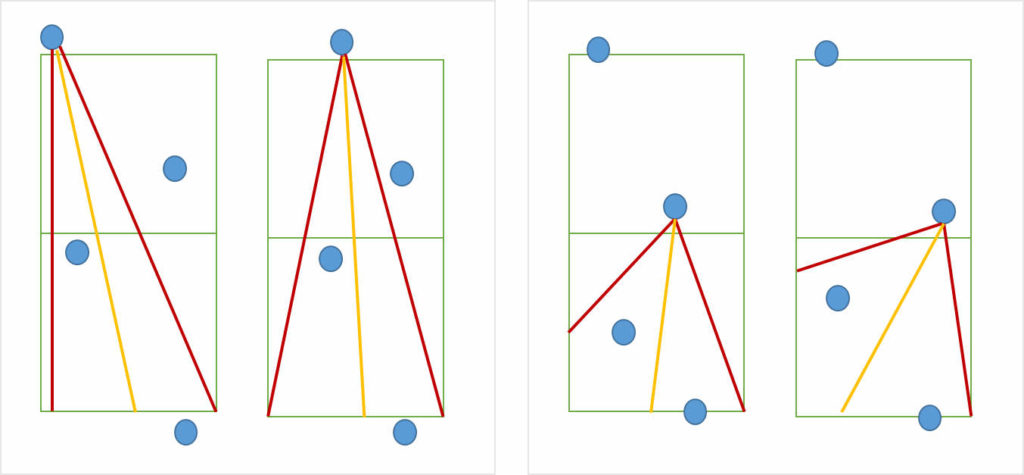

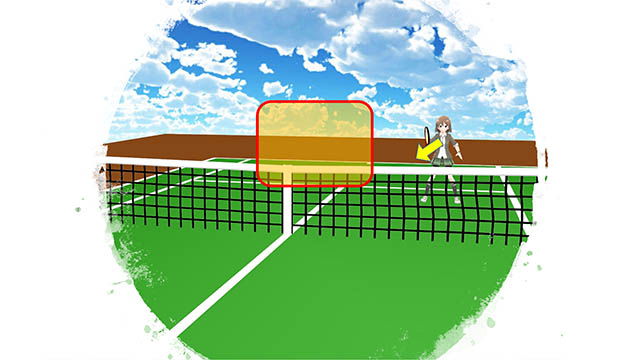

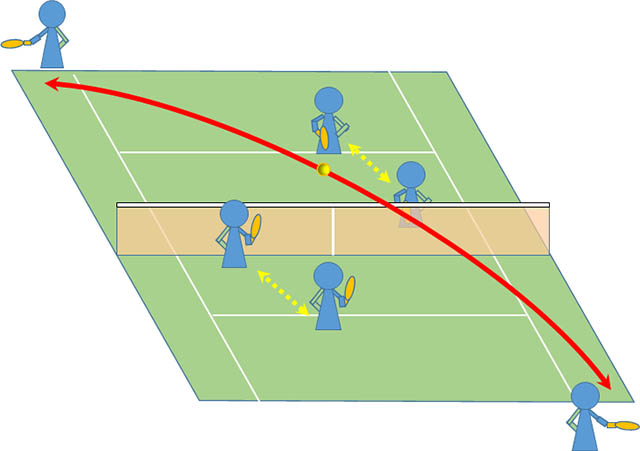

下図のような 自分が打とうとしていたコースに前衛が入ってくるのが見えて「あれ、やばい。もっとクロス方向に、届かない所に打たなきゃ」と慌ててしまう、ボールを打ちながら狙いや視線がズレていってしまうとった経験 はないでしょうか?

結果、力んで本来やろうとしていた打ち方ができなかったり、相手前衛が動いた分を修正 (よりワイドに、或いは急にロブやストレートを打とうとしたり) しようとしてネットやアウトの確率が高くなってしまいます。前衛は「ボールに全く触ることなく、相手から “1ポイントを得る” 」事ができるのです。

前衛がポーチに出る動き

ここで疑問として、

「相手後衛にプレッシャーをかける? それは “ポーチに出るための動き” とは違うのか?」

と思うかもしれませんが、私としては、2人で攻守するダブルスを考えると

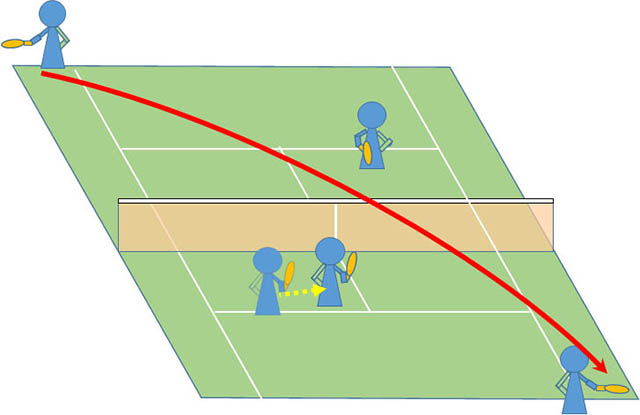

ポーチは、後衛同士が打ち合っているボールを前衛が “無理やり” 横取りするものではない

と強く考えます。

※相手後衛の打つボールが強力で味方後衛が配球を工夫する余裕がない状況を助けるため「横取りポーチ」する事はありますが、これが “通常” であるのとは大きく意味が異なります。

味方と2人で攻守する。後衛が配球を工夫しチャンスを作り、その配球意図を理解した前衛が準備をし、確実に決める。そういった理解のない段階でのダブルスだと、自然と

「前衛である自分が唐突にボールを奪う “横取り” ポーチ」

になってきます。

同時に、

行き交うボールの動きに前衛である自分の移動がついていけず、ネットから離れた位置から「ボール軌道に対して “真横” から割り込んでいこうする」動きにもなりやすい

でしょう。

横に動くにつれ、ボールは自分から離れていく状態になりますから「ポーチしようとすると追いつけない、届かない」といった事が起こる。よく起きる光景ですね。

「ボールが飛ぶ軌道の延長線上にラケット面をセットする」とか言われますが、軌道上に予めラケット面が存在すれば、待っているだけでボールが勝手に当たる理屈です。

前衛の動きは「ボールの動きに合わせて」の言葉通りに、ボール軌道と平行に動くのが前提となってきます。

「ポーチするためにセンター付近に接近しないと」と思う余り、飛んでくるボールに近づいてく方向で前後に動く、上と動く方向が違ってしまう方は多いですよね。

相手が打つ位置は、フォア・バック、深い・浅い等々、1回毎に違ってきますから「ボールに合わせて動く」「相手前衛が打つ時は(漠然と)前」といった認識だと状況に合わない動きにもなりやすいとお見ます。

やはり、次にボールを打つ、ボールを触る相手の様子を観察し、

「今、この瞬間、次の場面に向けて “自分” はどこに居るのが最も確率の高いプレイができるか?」

という意識を持つ事がダブルスの動き方も身につきやすいかなと思うのです。

状況に関わらず、判断をシンプルに決められますからね。

コート上の4人がそれぞれ自分の判断でポジションを修正し続けていく。それがダブルスらしい動きやプレイを作り上げます。

相手の打つコースに入る、視界に入る、存在を意識させる

「前衛は相手にプレッシャーをかける事でボールに全く触れずポイントを取ることができる」

と書きました。

ちょうど先日ともやんテニスチャンネルさんで以下の動画が上がっていました。

サービスゲームでサーバー(後衛)と前衛がそれぞれの役割で連携する説明です。

【2人の力を合わせろ!】サービスゲーム必勝法!【テニス】

※2分18秒位から

味方がサーブを打つ際、前衛が構える位置と相手がリターンする際に接近してプレッシャーをかけるという説明をされています。(さすが動画で一目瞭然ですね。文章と図だと回りくどくなってしまいます。)

自分がリターンする側だとして、ボールを打とうとする瞬間、相手前衛が自分に接近してくる動きを見える。すごく嫌だし、不安になると思います。

前衛の動きも、バタバタ動くのは自分の準備姿勢が崩れるのはダメです。

(スプリット着地時のスタンスを広く取り、重心を上げずにバランスよく動きやすくする)

ここでは「プレッシャーをかける」のが第一の目的ですから「スッと気配を感じさせず動く」より「少しあからさまに動く。自分を大きく見せる。存在を意識させる」事が大事だと思います。

※気配を感じさせず接近するのは「ポイントを決める」時に取っておきましょう。

以下はT-PRESSチャンネルさんの動画。

今度はサーブアンドネットを試みるサーバーに対してプレッシャーをかける前衛の動きです。

テニス 勝てる前衛、プレッシャーのかけ方

16秒からの別アングルがわかりやすいですが、全日本選手権ダブルス優勝の佐藤博康プロの相手へプレッシャーをかける動きは迫力があります。

「この動きによって相手サーバーがミスをした」とは限りませんし、相手は佐藤プロの接近を意識していなかった可能性もあります (※) が、

「チャンスボールが来るまで待っている」

「味方後衛が打っている間は自分がポーチすることだけ考えている」

といった前衛とはまったく違うのは感じられると思います。

以下もT-PRESSさんの動画です。

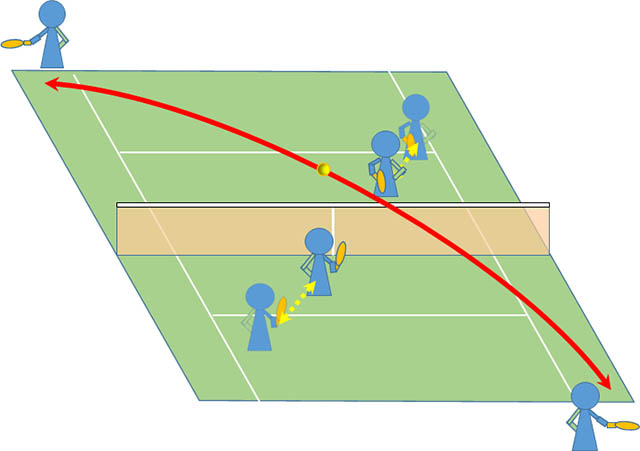

飛び交うボールの速度について行けない。行き交うボールの位置や相手前衛の事を気にするあまり、ほぼ動けず “地蔵” 状態。味方後衛のプレイも助けられず、浮かせてしまったボールを相手前衛に楽に決められてしまっています。

(ワイドの方が狭いのでよほど余裕があり、相手前衛が下がっていないと打ちづらい。ここ新横浜公園のコートですね。懐かしい。)

ダブルスで勝てない、存在感ゼロの前衛

ダブルスも平行陣を使うようになったり、打ち合うボールの速度が速ってきたりすると“単純に” 準備時間がなくなるので、ボールの動きや相手に合わせて動き始めていたらどんどん動けなくなってきます。

「平行陣を使うのが上級者」みたいな認識にあまり意味がないと思いますが「相手の時間を奪う」のがテニス進化の過程で生まれた現代テニスの特徴なので平行陣を含めそれが実践できる手段だという事だと思います。(ネットに近い位置で打つ方が角度が付きやすい。ストレートよりボレーを打つほうが “楽” といった面もありますね。)

「後衛はボールをおいかけて打ち合って大変。前衛は楽だなと思っているかもしれないけど、本来は後衛より前衛の方が疲れるのが当たり前なんだよ。」

という話を聞くことがあると思います。

「ポーチするためにダイナミックに動く」イメージを持つかもしれませんが「相手にプレッシャーをかけ続ける」のも「次の状況のために今自分はどこに居るべきか」というポジション取りの前提条件になってくるものです。

※周辺視野で周りの状況を把握するのが「良いテニス」に繋がるのだが…

「周辺視野でボールを見つつ、周りの状況を把握しろ」と言われますが、

ボールを打つのに夢中、相手がどの位置に居るのか、どう動こうとしているのか等、意識を向ける余裕が無い

方も一定数居られます。

|  |

コート上の4人が「次の状況に合わせて、今、自分がどこに居るべきか?」を考えてポジションを移動しつつけるのがダブルスらしい動きに繋がる

と書きましたが、これも同じ事で

「その場面でどこに位置取りするのがセオリーになる」といった理解や認識がないままボールを打つので「セオリーから外れたコースにボールが飛んで来ること多い」

です。

「打つコースを予測する。予測に基づき準備する」対象は初心者の方でも変わらないですから、ボールを打つ動きや雰囲気と「その人がどういう意図を持ってボールを打とうとしているのか?」の両方を感じられるようにしたいですね。

意図を持ってボールを打つ人は「あのコースにこういうボールを打とう」と思って打っていますから良い意味で打ち方に打つ意図が表れます。コースを隠して逆を突かれても納得感が残るのです。

一方、あまり考えずなんとなく打っている方は「こういうボールを打とう」という意識が打ち方に表れてこないので、その人の意識や意図、セオリー等より「あの打ち方だとこっちに来るな」という “目で見える情報”を重視した方が不本意な対応になる事が減るかなと考えます。

どちらも予測のためには必要なものであり、使い分けのバランスだと思いますから、徐々にでも良いのので、慣れる、相手によってバランスを変えられる幅を持っていきたいです。

ダブルスは “基本やセオリーを理解するだけ” で負けないようになる

過去にも何度か書いていますが、テニスには「ボールの打ち方」と「ゲームのやり方」があり、前者はコート上でボールを打ちながら学ぶものでしょうが、

後者は「コート後で知識を得てコート上の練習で確認し身につけるものだ」

と考えます。

テニススクールのレッスンでダブルスの練習をやっているだけではまず身につかないでしょう。

ゲームのやり方を身に付けないままゲーム (特にダブルス) をやるのは、

小さいお子さんにサッカーをやらせるとキーパー以外の全員がボールに集まり自分が打とうとするのと変わらない

と私は思っています。

前衛、後衛の役割も考えていなければ、自分がどこに居るべきか分からない。とにかくボールを蹴ってシュートする (得点を決めようとする) だけです。

繰り返しになりますが、同じレベル同士なら互いにそんな調子で気づかないままでも、

「ダブルスについて理解しよう、実践していこう」という方が周りに1人、2人と増えていったら「テニススクールの同じクラス。実力は変わらないにダブルスでは全然違う。勝てることはあるけどダブルスの質が全く敵わない」といった事が起きてくるはずです。

(そうならないから皆、意識を改めないし、良いダブルスができないままなのですが。)

出来ない事を減らしてく作業が上達

私は

多くの方にとってのテニスの上達とは「自分が出来ない事を減らしていく作業だ」

と思っています。

「バックハンドが苦手だから常に回り込んでフォアハンドで打とうとする」等は代表例ですが、ボレーが苦手、ローボレーが苦手、ハーフボレーが苦手、ハイボレーが苦手、スマッシュをよくミスする、ネットプレーが苦手、リターンの確率が低い、サーブが入らない、スライスが打てない等々。

「自分が出来ない事は、自分が出来る事の何十倍もあり、改善されず残ってまま放置されている」

でしょう。

自信をもってバックハンドを打てない状態で「得意ショットはフォアハンド」と言ってしまう方はすごく残念に思います。

出来ない事を減らせば、当然出来ることが増えてきます。

今まで出回り込んでフォアで打っていた場面で、自信を持ってバックハンドで打てるようになれば、戻る距離も短くなり相手にもプレッシャーになりますね。

ローボレー、ハーフボレーが苦にならないようになれば相手はより難しい選択をせざるを得ない。「とにかく強くスピンをかけて打てばミスする」とは考えられないのです。

テニスの楽しみ方は人それぞれですから、周りの人の練習を邪魔する、ワガママを通すのでもなければ「テニスをやるだけで楽しい」で全く問題ないと思います。

ただ、「テニスを続ける以上、多少なりとも上達したい」と思われる方が殆どだろうと思いますし、テニススクールはレベル毎のクラス分けになる事で「周りの人と比べた相対評価が自分のレベルを自覚する根拠」になります。どこのテニススクールも教える内容に大差なので、学校のように「○○スクールに通うとものすごくレベルアップできる」といった事もありません。(「プロを目指す」ようなクラスはあります)

このため

「あの人と比べて自分の方がうまい」といった相対評価ではなく、今の自分より圧倒的に高いレベルに向けて「何をすべきか?」を考える方が上達という面では意味がある

と考えます。

(漠然とプロみたいに打てるようになるではなく、そうなるために何をしていくべきか考える事がその後の取組みや意識に繋がる。それが、何をすべきか考えられない位に高い目標ではダメだが「スクールの所属クラスで上手い方」でも適当でないだろうという意味です。)

スクール中級でも、スクール上級でも「周りとダブルスをやって勝てる」事で満足してしまう方は少なくないと思います。

草トーナメント等に出場される方は “ダブルス巧者” との差を実感するでしょうが、大会出場は敷居が高く、そもそもテニスに対する目的の違いから接点がないかもしれません。

テニスにおける「ボールの打ち方」と「ゲームのやり方」。

皆が学ぼうとしないなら自分だけでもダブルスのやり方について学ぶ時間を設ける、練習ではそれを確認し、理解を深める

事でゲームのやり方が大きく向上する。結果的にそれに必要な技術も高まり、出来ない事を出来るようにしようとする意識も高まると思います。

テニススクールのレッスンでなんとなくダブルス練習をやって、周りと同じようなダブルスをやって勝った負けたと言っているのは勿体無いと感じます。

自分が急にダブルスが上達したらきっと周りの人も危機感を持って、或いは上達への熱意を持って取り組みを変えていくかもしれませんね。

それが自分の練習が充実する事にも繋がると思います。

ボールの打ち方」は昔より情報量や入手経路が増しています。

昔は雑誌かコーチから教わる情報しかなかったものがインターネットで動画を含め色々と見る事ができますね。

※今は、多くの情報から自分に必要なものを見極める取り組みも求められます。昔は見聞きする情報が全てだったので、それを信じるしかなかった。良くも悪くも「考えずに教わるだけで完結した」時代でした。大変ですが今の方が上達には繋がるでしょう。

ダブルスは日本で需要が高く、海外では高齢な方でも普通にシングルス志向なようです。YouTubeを見てもダブルスの説明は日本語の方が充実している位です。(ボールの打ち方は英語の説明も参考にしたい)

ダブルスのやり方はセオリーや基本を見に付けていく事なのでプロやダブルス強者のコーチが書かれた入門書で学んでいけます。(逆に「ボールの打ち方」を説明した書籍はスクールで教わるものと大差ないので買う意味がない)

せっかく日本語で情報が多く見られるのですから活用したいです。

ただ、自分が覚えたことを周りに強要する。「こういう時はこうしてくれないと困る」「こういう時はこうすべきだ」といった行動に出るのは控えたいです。(よく言われる「教え魔」もこれに関連しますね)

テニスへの取り組み方、楽しみ方はその人次第で、教えるのは対価を受けて仕事としているコーチの役割です。仮に「教えて」と言われても「ゲームのやり方を学ぶ事で大きく改善する」事を伝える位、適切な入門書と自分がやったやり方を説明する位で、その後の取組みはその人に任せるべきかと思います。相手もコーチでもない人にあれこれ指図されるのは自信のテニスに対するプライドが許さないでしょう。