トスを安定して上げるのが難しい

サーブが苦手な方は多く苦手とする理由も様々ですが、ボールを打つ以前に、うまく打つのが難しくなる理由の一つが「うまくトスが上げられない」です。

自分で自覚できるトスを上げる位置のズレもありますし、無自覚で前後左右にトスがブレる中で打っている方も居ます。前者は「トスを上げ直す」判断もできますが、後者は打ってしまうので何が原因でサーブが入らない、安定して打てないのかますます分からなくなってしまいます。

そうでなくても色んな理由が内在している事が多く「○○すれば一発で直る」「××すればOK」なんて事はまずありません。

私もトスには苦労しています。つい身体に近い位置に引き込むように上げてしまったり、練習中の疲労感からボールを上げる事への感覚が鈍くなってしまったりします。

今回は最近思った「トスを安定的に上げるために役立ちそうな色々な要素」について書いてみようと思います。

上に向けて何かを放る、投げ上げる状況を考える

私がよくやる手法として

「テニス以外のスポーツや日常生活で同じような状況を見てみる」

という事があります。

人の身体の構造は皆ほぼ共通しており、日常生活や他のスポーツも同じ身体の仕組み、機能、使い方で同じような動きを再現している例が多くあります。

バスケットボール

ダーツ

下手でボールを放る

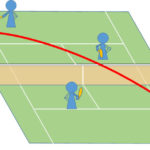

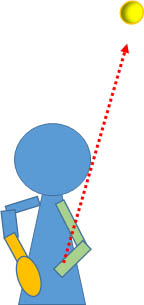

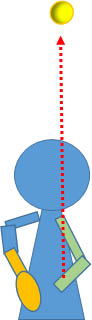

目標に対して狙って何かを投げる。それも距離が長くない速度を出す必要がない状況、正確に当てる・届かせる事が目的となる場合、人は、

無意識に身体の中心に近い位置から投げる、放ろうとする

といったものを感じます。

これは、目標と両目の間に『相手に投げる・放る対象』を置き、目標に向けてまっすぐエネルギーを加えていけば、力加減や方向性が得やすいからといった事なのでしょう。

また、利き腕は、身体の中心からズレた肩の先に付いているので、投げる・放る対象を持つ手を身体の注意に近づけるには何らかの工夫をする必要があります。

上の3つの例では、

やや身体を半身にする、右利きなら右肩側を目標方向に出し、左肩を下げる事で、利き腕肩の位置を身体の中心に近づけている

のが分かります。(ダーツ等はほぼ横向きの状態で投げますね)

物を握り投げる・放る利き手が身体の中心に近いという事は身体の重心位置に近いという事でしょうから、身体から離れた位置に手がある状態で投げる・放るよりバランスを崩しにくい(=狙いや力加減が調整しやすい)といった点もあるでしょう。

長い距離を投げる際は大きなエネルギーを発生させる、速度を出すため腕を身体からある程度離して使う必要があります。

投球動作等は、その一例ですが、繰り返し練習する事で、目から目標までのラインと投げる位置がズレている点を “イメージで補完できるよう”に しています。

テニスで言えば、サーブ、ストローク、ボレー等全て、目標 – 両目のラインとズレた位置で手に握ったラケットを使いボールを打っています。

まず、サーブについておさらい

今回の本題は「トスを安定的に上げるためには」ですが、色々考えていく際の根拠となる点があるので、まずサーブというショットについて少し確認しておきたいと思います。

トスはどこに上げるべきかという話

「トスはどこに上げるか」はその人の打ち方によって変わります。

サーブの打ち終わりで、大きくベースライン内に着地する、ベースライン上で着地する、それだけでもボールを捉える位置が変わるのは想像ができます。

強いていえば、インパクトでラケットのエネルギーをボールにうまく伝える、「力が伝わりそうだな」と感じられる体勢で打てる打点位置に落下してくるボールが通過するようイメージしてトスを上げたいです。

スイングし打ちに行く際、我々の身体は、トスを上げた状態から前後左右になんらか必ず動いていますから、トスを上げる際の身体の位置や状態をそのまま基準にすると

「トスを上げた後に身体が動く事でボールとの位置関係が悪くなってしまう」

といった事が多く起こっています。

「トスを上げる位置が悪いから安定して打てない」だけではないのです。

フォア側ショットであるサーブの特性を確認

フォア側ショット (サーブは利き手、フォア側で打つショット) の特性として、準備段階で利き腕肩の位置を一旦身体の後方に下げ、身体の回転で再び身体の前方に戻す。その利き腕肩の移動距離をラケットの初期加速に利用しているという点があります。

バック側は準備段階からインパクトまで利き腕肩の位置は身体の前側にあり変わりません。

フォア側ショットは両足で地面を踏んで得られる反力、身体の捻り戻しの力等を連動させ積極的に身体を回転させて打つが、バック側は軽くひねり戻す位の動きの中で打つという違いを認識しておきたいです。

また、ボールが飛び回転がかかるエネルギーは大きく分けて、

1) 速度を持って飛んでくるボールが持つエネルギーを反発させる。

2)自ら加速させたラケットの持つエネルギーをボールに伝える。

の2つ。

時間の無い中飛ばす距離も短いボレーは1メイン。自ら上げたほぼ速度ゼロのボールを打つサーブは2メインのショットです。

(ストロークとは場所と状況により1と2のバランスを取って打ちます)

フォアハンドストロークとサーブの違いも確認

次に、フォアハンドストロークとサーブに違いを考えると、

フォアストロークは、身体の回転と打点の高さから来る腕を振る方向・角度、スイング軌道が “水平方向”で一致します。

また、インパクトでボールの持つエネルギーを反発させやすい体勢で打ちたいです。

逆にサーブは、打点の高さ故に身体の回転(水平方向)と腕を振る方向(縦方向)が異なります。

フォア側ショットですから身体の回転により利き腕肩の位置を身体の後方から前方に移動させていくのですが、最終的に腕は縦に振る事となります。

この体の回転と腕を振る角度のズレがサーブを打つ難しさになっています。

・簡単に身体が回転してしまい、完全に正面向きの状態で腕を縦に振る

・横向きが残り、利き腕肩が身体の前方に出てこない状態のまま腕を縦に振る

こういった大きなエネルギーが作り出せそうにない、ボールにも良いエネルギーが加わりそうにないサーブの打ち方になるのはこの事が関係しています。水平方向への身体の回転と縦に振る腕の動きを言葉で表すのは難しいから「サーブを教える」のも難しいのです。(だから自身の考え方の方を工夫したい)

また、ボールの持つエネルギーはほぼゼロ。自ら加速させたラケットのエネルギーが飛びや回転に影響するので、ストロークのように打点でボールを「押し支える」と言うより「ラケット面で “叩き”、エネルギーを伝える」イメージが合うでしょうか。そういう表現をされるのを聞きますね。

「ボールのエネルギーを使えないのにサーブの方が速度が速い」ですから、恐らくサーブの方がラケット速度は速いのでしょうし、これも「叩く」イメージに合う気がします。

考えたことをトスに当てはめていく

最初に考えた要素をサーブのトスに当てはめてみましょう。

前述したように「人は日常生活等の経験を無意識にテニスでの動作に応用している」ので無意識でもそれまでの経験を用いた動作を行っていると思います。

1. サーブにおいて非利き手側が果たす意味

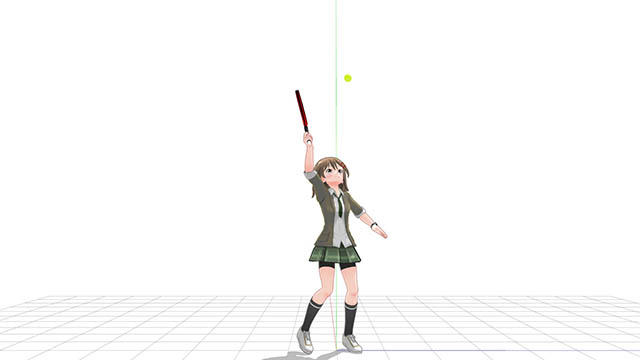

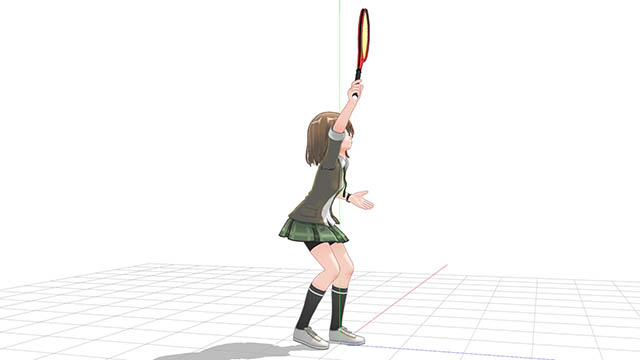

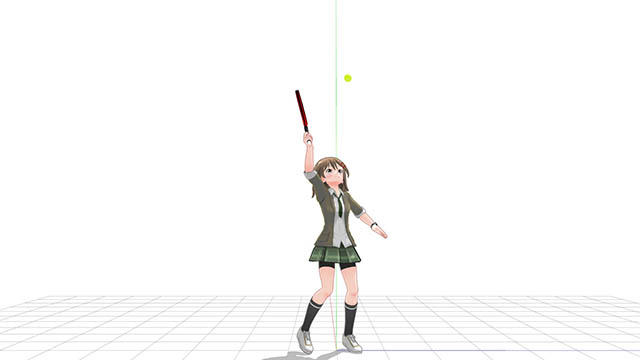

「どういうトスが “正解”か?」を決める意味はない (結果に悪い影響を与えない範囲で個性は合って良い) と思いますが、多くが思うトスのイメージはこういった感じです。

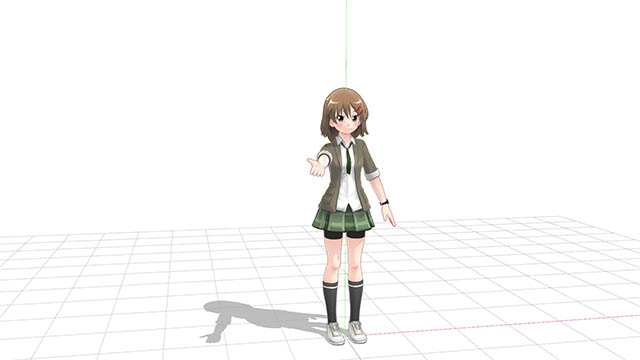

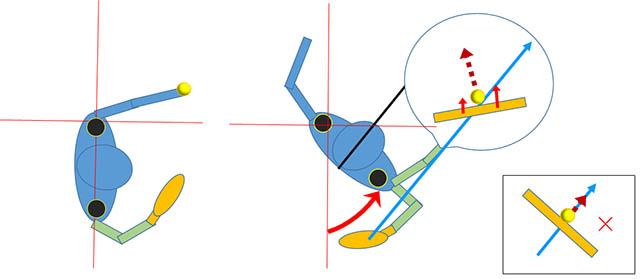

フォア側ショットであるサーブは「身体の回転により利き腕肩の位置を身体の前側に戻す中で腕を振る」というのが一つの要素になりますが、その際の身体の回転は、

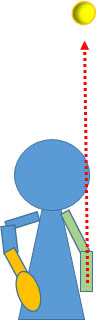

下図のように身体の中心である背骨の位置で左右対称に回るというより、中心からやや左側に回転軸があり、そこから右肩側までを半径とした円運動になるイメージの方が近いかなと考えます。

図からの印象でしかないですが、身体の中央で回転すると考えると「前に向けて強いエネルギーを加えられる」という感じがしづらいです。

テニスでは「体重移動をしてボールを打つ」「体重移動をして打たないと打ち負ける」等と言われますね。個人的にはこれには「身体の回転軸を身体の中心から右脚上、もしくは左脚上に移動させて回転をしやすくしている」要素が含まれていると考えています。

身体の中心に回転軸があると両足が支えになり身体が回しづらい。

フィギュアスケートのスピンやジャンプのようにいずれかの脚上に身体の軸を寄せると足から頭までを一つの軸として回転できる。

また、サーブのアドバイスで「体の左側に壁を作るように」とか言われます。(右利きの場合)

これは、トス後、ボールを打ちに行く際、右利きなら身体の左側に回転軸を寄せておく事で身体を回転させやすくするイメージを指しているのだと考えます。

トスを上げた後の “非利き手” を回転軸として非利き手側で確立させる、意識するためにギュッと力を入れるように一瞬差し伸ばすようにしますね。すぐにだらっと下げてしまうと “壁 は頭の中のイメージだけで作るしかなくなります。

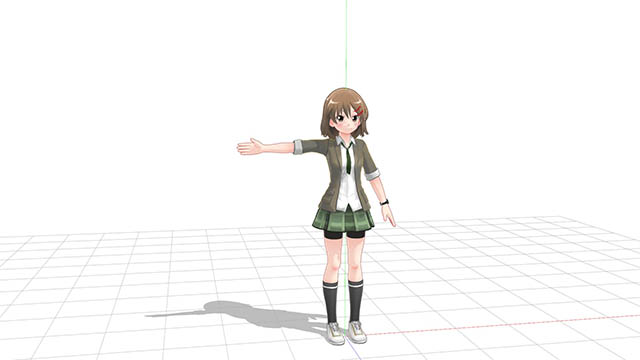

2. 身体の中心に近い位置でトスを上げようとする

さて、日常生活や運動における経験を無意識でも使う話ですが、一例として、

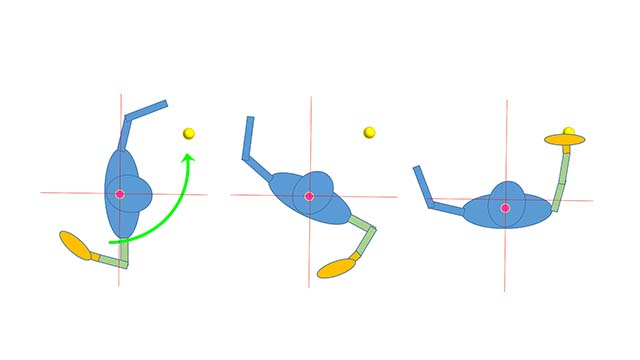

「身体は正対した状態のまま、ボールを持つ手を “身体の中央” に寄せ、その位置からトスを上げようとする」

といった事が起こりえます。

こんなに極端でなくても、ボールを持つ手の位置が肩よりも身体の内側に入る傾向のある方はいらっしゃるでしょう。

右利きの方が身体の回転させるために身体の左側に回転軸としての “壁” を作る。それを回転軸に身体を回転させ、左側を正面として、腕やラケットを振っていくと考えるなら、

身体の中央に付近からトスを上げる場合は「帳尻を合わせるため “身体の左側に向けて斜め上に放る” 事になる」のでしょう。

安定的に同じ位置にトスを上げるのは難しそうですよね。

ただ、実際の所は、こうした位置からトスを上げる方の多くが「左肩から身体の中心に入った位置から “まっすぐ上に”上げる」 事になるのだろうと思います。

これだと、身体に近い “手前” の位置に上げる事になり、身体を回転させ、右肩が出てくる “本来ボールにエネルギーを加えやすい位置” ではインパクトできないです。

結果、右肩が身体の後方に残ったままで打つ、頭上に手を差し伸ばしたような状態で打つといった打ち方や、

後ろに下がりながら打つといった打ち方になりやすいかと思います。

「フォアハンドストロークよりサーブの方が速度はでない」という方は多いと思いますが、

スマッシュの打ち方も含めてラケット面でボールにエネルギーを伝えやすい、身体がインパクトを支えやすい体勢、位置で打ててない

ことが最大の理由だと考えます。

サーブをどう打つべきかという点は置いておいて、写真のフェデラー選手のように「低い前の打点で、下向きにボールを強く打ち付ける」と考えば強いエネルギーを加えられそう、速度も出せそうなのは想像できますね。

頭の上位の打点、腕を高く差し上げ、下がりながら打つような状態ではボールに強いエネルギーは加えらなさそうだし、インパクト面を身体で強く支えられないです。

「トスを高く上げよう」「打点を高く取ろう」といった意識から来る弊害。

そして「どういう身体の使い方でスイングすれば強いエネルギーを発生させられ、それをボールに伝えられるのか」という情報や理解不足から来る前提部分で置きている問題。

だと考えます。

サーブやスマッシュの練習で「眼の前のコート目掛けて強く叩きつける」練習をするのはこれらを理解させるためです。(足に当たってしまうなど怪我の可能性があるので指導者の方に相談して行いたい)

繰り返しになりますが、トスを上げる位置はトスを上げる際の身体の状態ではなく、スイングをしていく際のラケット軌道、インパクトにおける身体の体勢、それらがどの位置を通過するかを前提に位置を考える事が望ましいでしょう。

3. 打つ “形” をトスのズレに合わせていくスイング

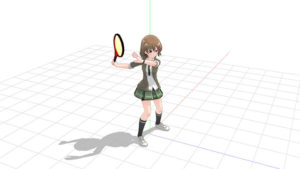

サーブの指導ではインパクトの状態を “形” で教わりますが、

「多くの場合、トスしたボールをサーブで打とうとする場合、そのインパクトの形では打てていない」

でしょうし、それが「サーブがうまく打てない」原因そのものなのでしょう。

トスも毎回ズレるし、打ちに行く際に身体も動いてズレる。色んな要素が重なり合う中、「この “形” でインパクトする」とイメージの方をズレに合わせていく。それではいつまでたっても安定的に打てそうにないです。

例えばですが

ラケットを安定的に加速させやすい身体の使い方、腕の振り方からどういうスイングが良いのかを確認していき、それをサーブの打ち方にまとめていく。素振りで繰り返しスイングしていく中、再現性の高いスイングしている中で、

「そのスイング軌道の通過点にトスが上がるようにする」

なら、素振りも実際にボールを打つのもスイングが変わらないですから、

「強いエネルギーを加えやすく、安定して打ちやすい自分のスイングでサーブが打てる」

という事に近づいていけるのだろうと考えます。

「サーブがうまく打てない」理由である「トスを安定的に上げるのが難しい」と「再現性の高いスイングができない、できていない」を一緒になんとかしようとしても、現状、「何がどうなっているのか把握できていない」。だから「うまく打てない」訳で、皆、当面のゴールですら道筋が分からないまま、なんとなくサーブ練習をしている感じだと思います。

4. 身体の左側でトスをあげる

先に述べたのは「ボールを握る非利き腕の手部分だけを身体の中心に寄せて打つ」という例でした。

フォア側ショットの一つであるサーブの身体の回転で利き腕肩の位置を前方に戻していく必要がありますから、この位置からまっすぐトスを上げると「トスが手前すぎる」状態で打つ事になります。

これが起きる前段階として

「身体は正対した状態のまま、ボールを持つ手が非利き腕肩の前にある位置でトスを上げようとする」

ケースも考えられますね。

先の例に比べて、右利きなら体の左側に上げているので、身体を回転させてボールを打ちに行く際の位置としては問題ないように思うかもしれません。

でも、「身体の左側に壁を作る」話ではないですが、身体を回転させてきて強いエネルギーをボールに加えられる位置、体勢を考えると

「正対した状態での左腕の打ち、左肩のある位置置」はまだまだ手前

なのだろうと思います。

つまり、上と同じように “やっぱり” こういう打ち方になるだろうという事です。

因みにトスを上げる高さ

上で上げた2つの“トスを上げる状態”は「トスが手前になる」から「強いエネルギーを加えられる位置、体勢で打ちづらい」という話でした。

仮にその位置で安定したトスが上げられても

身体の方が動いていくからそれを良いトスとして打てない

という感じです。

(当然、完全にトスを上げてから身体が動き始めるのではないのでこの関係性が “トスのブレ”も発生させるのでこれらのトスを問題が生じる例とした訳ですが)

因みに

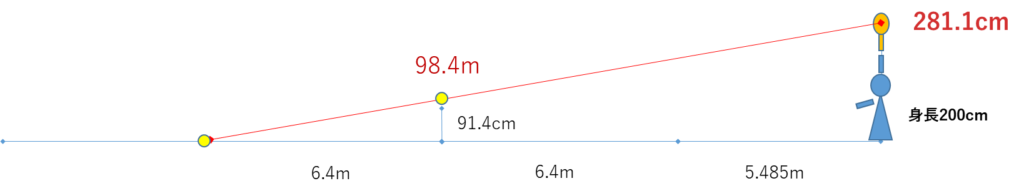

自分が上げているトスがどの位の高さまで上がっているか知っているでしょうか?

具体的に何m何cm上げているかという事です。そんな事、考える機会がなかったかもしれませんね。

サーブを打つ事を考えると『地面から肩までの高さ + 肩から手首までの長さ + グリップからラケット面のインパクト点までの長さ』位を最高到達点と考え、トスはそれ位か、それよりやや高い位置までは上げているという事になります。

※ジャンプするのかしないのか、どの位腕を伸ばしてインパクトするのか、打点が利き腕肩の位置から前か後ろか、色んな要素で変わってきますから、ひとつの目安として考えた場合です。

身長170cmの人ならざっと138 + (73 – 18) + (68.58 – 10) = 251.58 cm位がジャンプしない状態での最高到達点になります。

「2.5m位の高さまでボールを上げている。肩の高さから考えても113cmほど上。その高さまで毎回、安定的に上げられないといけない。」

それでトスがうまく上げられる訳ではないですが、そういう認識を持っていると上げる位置や高さのイメージは強くなるかもしれませんね。

では、どういう体勢でトスを上げればよいのか?

話が長くなってしまいましたが、最初に見てきたバスケットボールのシュート、ダーツ、下手投げで何かをコントローラブルに投げるといった動作、それらとトスを上げるという事を考えた場合、

右利きなら身体の左側に壁がある、重心を寄せた状態でトスを上げるのが安定したトス、実際にボールを打つインパクトの状態で強いエネルギーを加えられる、インパクト面を強く保てる体勢を取れる位置にトスを上げる事に繋がる

だろうと考えます。

非利き腕側に重心を寄せつつトスを上げる例

ナダル選手やツォンガ選手等は「トスを上げる非利き腕(※)側の脚上に重心、身体の回転軸を寄せつつトスを上げている」打ち方です。

※ナダル選手は右利きですが左腕でラケットを使っています。

Rafael Nadal Serve – Slow Motion in HD – US Open 2015

Jo-Wilfried Tsonga Serves

サーブの打ち方、トスの上げ方は様々あって良いので、これは考え方の一つにすぎませんが、

横向きの正対状態から非利き腕側で完全にトスを上げてから、非利き腕側に重心や回転軸を “寄せていく” トロフィーポーズの取り方は、トスを上げる位置、タイミングの取り方等の難易度が高くなるだろう

と最近は考えるようになってきました。

サーブの打ち方として習う、そして皆が思うサーブを打つ手順は、下動画のシャポバロフ選手のように「トスを上げる」「膝を曲げ、腰を落とし、身体を前側に落とし込んでいく」「トロフィーポーズを作る」といった流れではないでしょうか?

デルポトロ選手も昔ながらの “手順を踏んでいく” 打ち方という感じです。

ただ、述べてきたようにトスを完全に上げてから動き出す流れでは、

「トスを上げる事」と「身体のが動きボールを打ちに行く事」によるズレが発生しやすい

とも思うのです。

「これでうまく打つ事自体に技術が居る」そんな感じです。

(だから慣れない内はうまく打てない。逆に技術が上がればどんな打ち方でも打てる。皆そこまで到達できないまま。)

私が考えたいのは

根拠となる理屈に基づき、皆が “近しい” 同じ理解ができ、皆が一定レベルまで上達できるテニスの上達法

であり、

理屈を理解し、実行するだけで自然と出来てしまうボールの打ち方

なので

「昔から続くサーブの打ち方、その説明通りでうまく打てないなら、サーブを打つという事を理屈から考え、無駄になる、理解しづらい、惑わされる要素を覗いたシンプルに実現できる方法を最低限の出発点として考えたい」

です。(逆立ちしながら打てば良いみたいな突拍子もない説を唱えるつもりはないですよ)

ピンポイントスタンスかプラットフォームスタンスという捉え方

なお、サーブを打つ際に足を寄せるピンポイントスタンスか、寄せないプラットフォームスタンスかはこの場合、関係ないと思います。

確かにピンポイントスタンスの方が非利き手側の軸というイメージは持ちやすいかもしれませんがバランスが崩れやすいです。だからピンポイントスタンス系で打つ選手も両足の着き方、着く位置は様々。昔のようにピタッと両足を付けて打つ選手はほぼ居ません。

今はバランスが崩れにくいプラットフォームスタンスを推奨される事も増えました。以前はピンポイントスタンスの方がパワーは出る、プラットフォームスタンスはバランスが崩れにくいがパワーは出ない (女性向き?) と言われましたが、フェデラー選手の台頭以降、そういう説明をされる機会は減り、現在の男子プロを見てもピンポイントスタンス系で打つ選手の方が多い位です。

例に上げた2選手ともピンポイントスタンス系ですが、ツォンガ選手は寄せてから打つのではなく、打つ瞬間に寄せている打ち方になっています。

大事なのは地面を踏み得られる強い反力を得てラケットの加速に活かす事であり、足を着く形ではないということですね。同じ事はフォアハンドストロークにおけるスクエアスタンスかオープンスタンスかという話にも共通します。

一連の動作で打つためトスを高く上げたくない

先日も紹介した鈴木貴男選手のサーブレッスンです。

【テニス】世界一受けたいレッスン!スライスサーブ編①

「サーブは一連の動作の中で打ちたい。停止状態を作ってしまう、時間を作る必要を生じる無駄な動作を省いていき、できるだけシンプルなサーブを目指したい」といった事を常に言われています。

野球選手のキャッチボール、ピッチャーの投球。これらを一連の流れ、全体が繋がっている一つの動作と考えた場合、振りかぶって投げ終わるまで長い停止状態はないですね。(ボールを投げる際に足を上げますが、そのまま身体全体が長く事はありません。どこかしら動いている。一連の動作、流れの中で投げています。)

テニスでボールに打ち方を習う際、各段階の “形” を示し、それを再現させる事で習得させる事を目指します。結果、『トロフィーポーズ』という特徴的な段階を「”形”として、しっかりつくる事が大事」と教わります。

確かに大事でピッチャーの投球にも「腕を担ぐ」と言われる似た段階があるのが分かります。

でも、そういった指導を受けて我々が実行しているのは

「トロフィーポーズを “長い停止状態” として確保しようとする事」

です。

何度も書いていますが、

空気抵抗や重力等の諸条件を無視したとして、身長2mの人が最短距離、ネットの最低部を狙って打っても “無回転のサーブ” を入れる事はほぼ不可能

です。

ネットの上10cm程の空間を必ず通過する精度でサーブは打てないし、自分では制御できない空気抵抗や重力が加わる状況はほぼ”運任せ” です。

我々は「打点を高く取ればサーブが入る確率が上がる。できるだけ高い打点で打つべきだ」といった固定概念を持っており、ジャンプしながら打つことで打点を高くしようとします。(その打ち方を説明する人も昔そう教わって来ており、それが繰り返されてきています。)

打点を高く取るのは「バウンドしたボールを弾ませる」事には意味があります。スマッシュと違い距離のあるサーブでは「1.5mの高さから打ち2m弾む」なんて事は起こりません。高い軌道のロブが高く弾むのと同様、高い所から落ちる方がより弾みます。「スピンをかければ弾む」とは “バウンドする角度” だと考えます。高く弾む事自体には相応の軌道の高さが必要です。

サーブを “シンプル” に打つ

『サーブの威力』と言えば、まず「ラケット速度が関係する」のは皆、納得されるでしょう。

ボレーやストロークと違い、速度を持って飛んでくるボールのエネルギーを反発させて飛ばしたりできないサーブでは『自ら加速させたラケットの持つエネルギーが飛びや回転を発生させる』要素になるのです。(道具による伝達ロス、うまく当たらない事による伝達ロスがあり、伝わるエネルギーも全体の一部でしかない)

だから、利き腕肩よりも低かったり、ラケットを振る肘が下がってしまうほど低い高さを打点とするでもなければ、重視すべきは打点の高さではなく強く安定的にスイングできる事であり、ボールにエネルギーを伝えるために力の入りやすい位置で、力の入りやすい体勢、ラケット面の強さを維持できる状態で打つ方がよほど大事です。

それはこういった状態、体勢ではないだろうと思います。

サーブの確率を上げるために打点を高くする、そのためにトスを高く上げるのが必要ない。

もしくは高くトスをあげる事で首や背中が大きく反る、視線が傾く、ジャンプしようとする事で体勢がブレてしまう。

それでは安定的なサーブを打つこと自体が難しくなってしまいますよね。

打てるかどうかは別にして、トスが高くなければ視線を上げるだけでもボールの位置を認識できます。

そもそも、ボールを打たない素振りの状態で速く振れない、強く振れない身体の使い方、体勢、姿勢で威力のあるサーブが打てるはずもないです。(ボールを打てば更にラケット速度は落ちる)

怪我をしない範囲、周りに人が居ない状態を確認して「ブンブン」としっかりラケットを振ってみる。素振りしてみる。ちょっと良い「風切り音がするな」位ではなく、自分の限界を知る、もっと速い速度で振れないか、身体の使い方、姿勢、体勢を考えていく。

打つ “形” がどうこう言う以前にそういった事を考えてみたいです。

練習として素振りに意味があるかという議論はあるでしょうが

「ボールを打つという事を意識しない中でラケットを振るための身体の仕組みや使い方を確認する」

には素振りしかないと思いますし、

「スイングを自分では確認しようがないから映像等で撮影して確認し考える」

ことも重要だろうと思います。

再び鈴木貴男選手のサーブレッスン動画です。

【テニス】早く知りたかった!鈴木貴男プロのスライスサーブ②

トスをしっかり上げたら、それも含めて一連の動作としてすぐに打ちに行く。そのためにはシンプルに準備をしないといけない。

膝を曲げるから時間が必要、重心を寄せるから時間が必要、捻った身体を戻すから時間が必要。そのために『停止状態』を作ってしまう高いトスを上げる。

そういうのは無駄じゃないですか?

だから再現性の高いサーブが打てていないんじゃないか?

といったお話です。

右利きなら左脚上に重心を乗せつつトスを上げれば、直後にラケットを”担ぎ”終え、トロフィーポーズの段階を経て打ちにいく流れになります。(その流れに合うトスの高さ)

プイユ選手はステップイン(左足を一方踏み込む)しながらトスを上げます。重心位置を感じる手段なのでしょう。

左足側に重心を乗せる、体重移動する事で

「足、特に左足で地面を強く踏む」

事が重要となりますね。

前半述べたようにラケットの初期加速を生む身体の回転にも両足で地面を強く踏みえられる反力を身体本体の力と組み合わえて使っています。

鈴木貴男選手も動画の中で「地面をしっかり踏めていないからグラグラしてしまう」と言われていいました。

まとめ

トスについて考えるつもりがサーブの打ち方まで含めた話になってしまいました。

再現性高くシンプルなスイングの中、打つことが”サーブ安定” への手段の一つなので、

サーブの確率を上げるためにトスを高く上げる必要はないし、トスを高く上げようとする事で結果的に確立を下げてしまっていたりする。

サーブのスイングを一連の流れとして準備から振り切るまでを行うなら、完全な停止状態を間に挟まむのは適当ではないだろうし、必要ないであろう動作を加える事で時間を確保するために高いトスを必要とする。

横向きの正対状態でどこにトスを上げるかはあくまで位置の目安でしかなく、その状態でトスを上げ、上げたトスに対して身体を寄せていく流れでは「ボールに動きを合わせにいく」ため、技術的な成熟度がなければ安定したサーブは難しい。

自分が再現性高く素振りができるスイング、強くしっかり振れているスイングの中の力が込められそうな位置、ラケット面を通してエネルギーを強く伝えられそうな位置に打点を取り、素振りをするように同じスイングを繰り返す中、ラケットが通過する所。

一連の動きの中で流れるように「ボールを飛ばすため回転をかけるため、エネルギーを加えたい方向・角度、シンプルに言えば “前” に向かってスイングしていく」

その位置を目安にトスを上げられることを考えたい。

という感じでしょうか。

流れるような一連の動作の中で上がれれるトスを考え、取り組んでみたいです。