フォアハンドの打点における身体の向きを考える続き

前編、中編と書いた「フォアハンドの打点における身体の向き」の続きです。

今回の後編で終了となります。

今回だけ読んでもある程度分かるよう、説明に必要な考察、考えた事、情報は都度書くようにはしていますが、前編、中編を読んでいただくと全体として流れが分かりやすいかと思います。

ボールを打ち出す方向、角度にラケット面を前進させたい

ボールを強く飛ばすため、正確に飛ばすためラケット面を前進させる

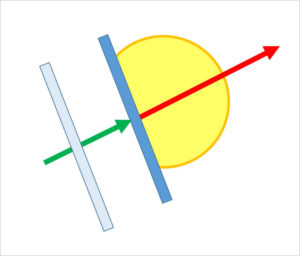

ひとまず「回転をかける」という事を考えなければ、

「インパクト前後でラケット面はボールを飛ばしたい方向に向き続けている」

事が安定したボールの質に関係するのはなんとなくでも想像はできるかと思います。

身体の使い方なのか、強く打ちたい、回転をかけたいという意識なのか、ラケットを振る事で意識がいっぱいいっぱいなのかは別にして、我々が行うスイングは

「インパクト前後でラケット面があちこち向いてしまっている」

事が多いです。

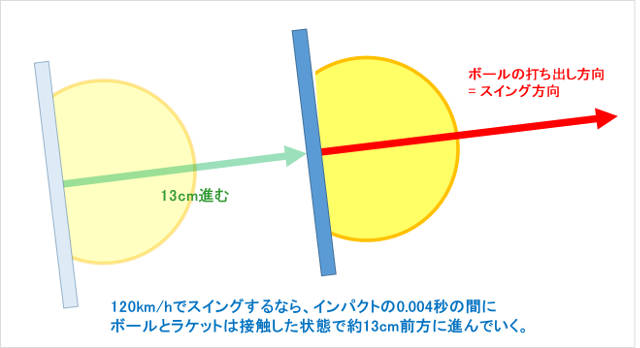

前回述べたように0.003~0.005秒と言われるインパクトの瞬間を反応速度が速い人で0.2~0.3秒と言われる我々が認識し操作することはできないです。

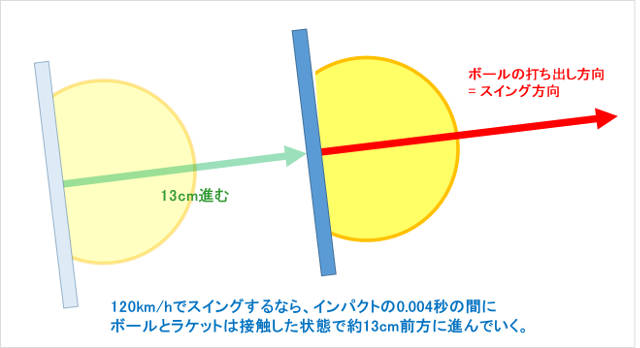

また、インパクトを0.004秒、インパクト前後のラケット速度を120km/hとすると

「ボールとラケットは “約13cm” ほど、飛び出す方向・角度に向けて、触れて潰れて復元しつつ離れるまで “接触状態” で前進している」

計算になります。

物体であるラケットには慣性の法則が働きます。

慣性の法則により、停止した物体はその場に留まり続けようとし、速度を持って進む物体はその直進運動をし続けようとするので、

「テイクバック時の “速度ゼロ状態” から、ラケットは、加速さえすれば “まっすぐ進んでいこう” とする特性を持つ」

のです。

仮にラケットが勝手に200km/hまで急加速したらグリップを持つ我々の手は、ただ “引っ張られるのみ” ですよね。

スイング軌道が波打つように動いてしまう、インパクト前後でラケット面があちこち向いてしまうといったスイングは、

「せっかくラケットに速度を持たせて発生させたボールを飛ばし回転をかけるためのエネルギー、速度を持って飛んでくるボールのエネルギーを反発させ、自分が想定する方向角度に飛ばし回転をかけるためのインパクト前後の正確なラケット面の向きを損なってしまう」

ものです。

極めて速いスイング (瞬間的な急加速)と安定したインパクトの両立は一見難しそうですよね。強く振れば力み、インパクト面はブレブレになりそうです。

でも、トッププロを見ればそれらが高いレベルで両立できるスイングを “身体の使い方を考える” 所から作り出していると考えます。

才能があるから、センスがあるから、天才だから、身体の作りが違うから、筋力量が違うから。そういった点とは関係ない部分で「トッププロと我々の身体の構造は同じ」です。

人の身体の構造を考えた際「自分の能力の範囲で最大限速く走るための身体の機能や仕組みの使い方は共通する」でしょう。

テニススクールのレッスンでは触れられない事、テニスの指導という教科書の中には書いていない事かもしれませんが、プロがやっている事は我々でも参考になるものですし、それらは同じ体の構造をする我々にも当てはまる、ある意味『テニスの基本』でもあるのだと私は考えます。

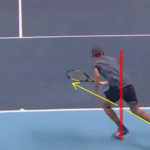

フェデラー選手の練習風景をスローモーションで見てみましょう。

Federer Practice Slow motion

インパクトの瞬間ではなく、ボールを捉える前、後、ある程度の幅でラケット面はボールを飛ばしたい方向に向き続けているのが分かります。“スイングに伴い身体は回転し、腕は動いているのに” です。

リラックス状態で足や身体の力で瞬間的に加速、慣性の法則でラケットは勝手に前進していく

私にはコーチや専門家ではないので「フォアハンドはこうやって打つべきだ」的な説明はできませんが、言葉で言うなら

身体はリラックス状態で、足や身体等、再現性の高い大きな筋肉を使い、「ただ、ラケットを瞬発的に加速させるだけ」で、ラケットに働く慣性の法則 (移動する物体はその直進運動をし続けようとする) が働き、スイング速度を上げつつ、スムーズで安定したスイング全体、及びインパクト前後にボールを飛ばしたい方向、角度にラケット面が安定的に向け続けられるスイングが生み出せる

といった理屈が考えられそうです。

私は、見本を見てそのまま再現するといったセンスが乏しく、一旦自分の頭の中で整理し理屈をつけないと身体が上手く動かせないタイプです。テニスの指導は『長く伝えられてきた基本的な説明情報』と『皆に伝えるためのイメージ表現』を組み合わせて説明されますがイメージ表現の理解は聞いた人次第です。説明側と全く同じ理解をされるとは限りません。それらが同じ指導を受けているのに皆打ち方がバラバラという状況を生みます。でも「ボールが飛び回転がかかるのは物理現象でかしない」ので個性的なフォームでもテニスはできてしまいます。皆に共通する身体の仕組みや構造を考えると、皆に当てはまるラケットでボールを打つ際の身体の使い方は基本としは共通してくるはずで、「〇〇するような」といった説明ではなく、「こうこう、こういう身体仕組みや構造上、こういう状態でボールを捉える事が安定してボールを捉えやすい」といった情報に基づく説明が『テニスの基本』の補足として加えられるべきだと考えています。それが無い指導が “当たり前” で皆、うまく打てずに上達できず悩んでいます。私はそういう現状がとても勿体ないと思います。

「体重移動して打て」という話と昔のスイング

それが正しく表現しているかは別 (根拠を伴わない感覚論が多いと思う) として

「体重移動して、身体をボールにぶつけるようにして打て。ラケット面でボールを前に押せ、ボール5個位前に押すように打て」

といった指導が昔からあります。

木製ラケットでボールが飛ばなかった時代のスイングは『ラケット面でまっすぐ前にボールを押し出すようなストローク』でしたね。

道具が進化して出せるエネルギーが増えた。我々でも速度のあるボール、回転のかかったボールが打てるようになっている訳ですが「ボールが飛び回転がかかるのは物理現象でしかない」なら

「ボールとラケットが持つエネルギーをボールの飛びに効率よく使う」という点では昔も今も理屈は変わらない

でしょう。

木製ラケットを使っていた昔のスイングは「身体の横向きから身体を回転させつつ、薄いグリップで体に近い打点で打つ」であり、この打ち方は初心者の頃からスピンをかけて打つ事前提に指導が変わった今でも初心者向けの指導に残っています。

「オープンスタンスを使い、厚いグリップで打つのが上級者だ」と思ってしまうとこういった『言葉して説明されない “基本に内包された事実”』に気づけませんね。

トッププロを見るとつま先の向きに共通点がある

最初の私の疑問『インパクトのおける体の向き』の話に戻ります。

プロの練習風景を見て見ましょう。

ジョコビッチ選手

錦織選手

ズベレフ選手

順番に意味はないですが、それぞれ打ち方の特徴が異なる3選手です。

動画で見るといずれの選手も

「フォアハンドを打った際、踏込み足にあたる左足つま先がネット方向を向くのはボールを打ち終わった後である」

点に気づきます。

スタンスや足の着き方によるので全てではありませんが、フォアハンドを打った後に左足のつま先が “キュっ” と正面方向に向きが変わるのが分かります。

選手達が毎回、つま先の向きを気にしつつボールを打っている筈もないので

「何かしらをやっている事でこの事象が生まれている」

と考える方が自然です。

そこで私が考えるのが『インパクトのおける体の向き』という訳です。

身体の向きは何で決まる?

脊椎 (背骨) が向く方向が身体の正面を決める

身体の正面、身体がどこを向いているかは何で決まるのでしょうか?

私が考える一つの基準は骨盤から頭蓋骨まで続く脊椎 (背骨) の向きです。

脊椎の向きは脊椎が上下で繋がる『両肩の向き』そして『両腰(両股関節部)の向き』に関係してきます。

人が正対して正面を向いた際、脊椎から見て肋骨やおへそがある方向が脊椎から見て身体の正面と考えるというものです。

例を上げて見ていきましょう。

1.正面向き

正面を向いた際、脊椎の前面 (おへそのある方向) は上から下まで正面に向いています。

この状態なら皆「正面向き」と感じるでしょう。

2. 体全体で横向き

スタンスから身体全体を横向きになった場合、脊椎の向きは上から下まで横を向いています。

いかにも「横向き」という感じです。

では身体を捻じった状態の場合はどうでしょう

3. 身体を捻じったテイクバック

下図の状態だと、肩付近の上側の脊椎は横向き、股関節付近の下側の脊椎は正面向きという感じになります。

上と下では脊椎の向きが違っている訳ですが、見た人は「横向きを取っているけど身体は正面向き」といった印象を持つでしょう。

では、同じようなオープン系スタンスになる次の状態はどうでしょう。

4. オープン系スタンスだけと腰が横向きのテイクバック

両肩はボール方向に対し横向きなのは3と変わりませんが、2同様に腰も横を向いているのが分かります。

肩付近の上側も股関節付近の下側の脊椎の向きは “横向き” で、見た目からも「身体全体で横向きになっている」と感じると思います。

因みにこれは

「オープンスタンスで打つとはどういう事か?」

という事に関係する図です。

両足、腰、両肩と横向きで準備する基本的なフォアハンドストロークを学んだ方が「オープンスタンスで打つ方がボールの威力が増す」と考えて、”身体を捻じり両足で地面を踏むといった初期加速に重要な要素” を学ばずにスタンスだけをオープンにするとこういう形になります。

両足を着く位置が違うだけで基本的なストロークの打ち方と何ら違いがなく、当然、ボールの威力が上がるという事もありません。これは「こういう一つの打ち方」と認識して状況に応じて使うといった類の話です。(繰り返しますが「これは間違い」といった話ではありません。)

身体の向きは脊椎の上下、両肩と両腰の向きで決まってくる

これらの例を上げて思うのは、

「脊椎の上側である両肩部、脊椎の下側である両腰部 (股関節部) のそれぞれの向きが “身体の正面 (身体がどこを向いているか)” を決める。フォアハンドにおいて重要となる “横向き” を決めるのは、足に繋がる脊椎の下側、”両腰部の向き” である。」

といった点です。

写真のジョコビッチ選手は、スイングの初期段階と言えますが、両腰の向きはボールに対して横向きになっていますね。

脊椎の正面がどこを向いているか? 上側にある両肩、下側にある両腰の向き

完全に対しオープンスタンスでも両肩の向きで「横向きが残っている」状態になりますし、

アプローチショット等で使うように、下半身は横向きのまま上半身だけ回して打つ場合も「横向きが残っている」状態になります。

ボール方向に完全に身体が向いた体勢、脊椎の上下、両肩部と両腰部が前を向いてしまうと「正面向き」という印象になります。

ラケットを加速さえさせれば、どんな体勢でもボールは打ててしまう

個人的な印象で申し訳ないですが、国内大会の映像を見ていると、

飛んでくるボールに対し、早い段階で両肩、両腰が目標に方向に正対してしまい、後は「手や腕でなんとなするしかない、巻き込むワイパー!!」みたいなスイングになり、タイミングが合わずボールはあさっての方法へ。

みたいなシーンが良く出てきます。

テニスを初めてある程度練習していけば、何かしら自分なりの方法でラケットを加速させてボールを打つ事は当たり前の事になりますし、慣性の法則で加速させたラケットは勝手にボールに向かっていきます。

技術が高くなれば、どんな体勢でもボールは打ててしまうようになりますし、自分なりの打ち方も出来てきます。オープンスタンスの両肩、両腰が正面向きの状態でもボールを飛ばせるようにラケットを振れてしまいます。

ただ、前編、中編と述べてきたように、

ボールを飛ばすために前にエネルギーを加えたいのに正面向きでボールを飛ばせるのはワイパースイングのような横への動きになってしまいます。

ラケットの重さもあり、正対した状態から腕を巻き込む動きは大変ですが、スイングによってラケットはある程度加速しているのでワイパースイングもさほど無理なくできてしまい、スイング軌道が不安定にある元である身体の向きを “ごまかせて” しまうと考えます。

両腰の横向きが保たれており、両足で地面を踏む力、身体のねじり戻しを使えば、慣性の法則でその場に留まろうとするラケットにグリップを握る手がほぼ動かせないスイング初期において、身体の回転だけで手と手に握るラケットをボール方向に前進させることができます。

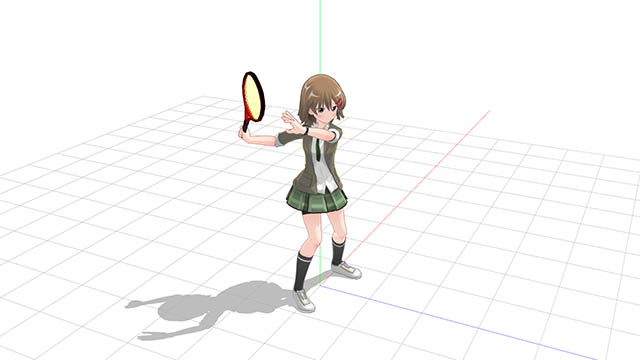

※同じように身体の回転や手や腕の動きで “水平方向” に動かすにしても、身体の向きで「前に振るか」「横に振るか」とスイング方向が変わってしまう事を示しています。

フォハンドストロークのスイングの中、身体は回転していく。つまり、横向きと正面向きは繋がっているものですから「横向きのまま打て」みたいな解釈は適当ではないと思います。

実際にサーブもストロークも “横向きのまま打つ” 感じの方はいらっしゃいますよね。

インパクトの “形” を強く意識させるマイナス面

テニスの指導は『形』を作らせる手法が好んで使われます。

フォアハンドのインパクトはこういう形、テイクバックはこういう形、フォロースルーはこういう形といった具合。

日本人は学校の授業に慣れているので「正しい結果に至るためのやり方はこうです」と指示された手順を踏めばOKみたいな自分で考えずに済む、皆、同じやり方をやる手法を好みます。

逆に『一から自分で考え、調べさせ、結果に繋げさせるような授業』は “たまに” ならともかく、テニスの練習のように上達よりテニスをやる事に興味があるようなものだと「理屈は良いから打ち方を教えて。早く打たせて。」という反応になります。

※前述したように理屈を前提とした情報、説明は皆が等しく近しい理解をしやすいのでイメージで言われるよりはるかに自身の理解を深めやすい、結果、自分で自分のテニスを上達させる事に繋がりやすいと私は考えます。ただ、メンドクサいのは嫌なのは分かります。その辺は説明する側の工夫、教わる側の工夫でしょうか。

今回考えている打点での身体の向きの話に関しては「フォアハンドストロークのグリップはこう、打点の位置はこう、インパクトの形はこうです。」と

“静止時様態”で形を作らせ、打点の位置、状態、体勢を意識させらえる事がマイナスに働いている

と思うのです。

プロ選手のインパクト前後の写真を見て見ましょう。

脊椎の上下 (両肩、両腰) の向きから見て、皆、

「正面向きで、打点で、ラケット面で、ボールを前に押している」

ように見えますよね。

フォハンドストロークは一旦下げた利き腕肩の位置を両足で地面を踏む反力、身体のねじり戻しで前方に戻す移動距離 (ごくシンプルに言えば身体の回転) でラケットを加速させ、遅れてきたヘッド側が身体を追い越す前後からは慣性の法則でラケットが直進しようとする力を利用してスイングしていると言えるのに

『打点における形、体勢、ラケット面でボールを押す事』を静止状態の形としてイメージさせられている指導な訳です。

結果として、

「静止状態としての “打点の形だけ” を強くイメージしてボールを打っていたら、横向きから早く正対してボールを見たいし、強く打とうとする気持ちが『身体を早く開かせる』状況にも繋がるのは当然だ」

とも言えますよね。

まとめ:フォアハンドは身体の回転で打つからラケットが動く方向は身体の向きに影響される。

ラケットとボールは13cm程の幅で接触しています。打点は空中の一点ではないのです。

フォアハンドは身体の回転 (両足で地面を踏む反力や身体のねじり戻し等を連動) で打つし、身体の向きで腕、そして手に持っているラケットが進む方向が変わってきます。

ボールを飛ばす方向は “前” だから、ラケットでボールにエネルギーを加える方向も”前”。飛んでくるボールのエネルギーをラケット面で反発させる方向も”前”。

インパクト前後の一定距離、前向きにラケット面を前進させていくには、脊椎の上下で見た身体の正面・身体の向きは、特に下側の腰部分で「横向き」が保てていないとラケットは前向きに進めにくいのです。

「ボールを引きつけて打て」と言いますが、腕が縮こまったような無理のある打点でボールを打てという事ではないですが、ボールにラケット面を近づけるように腕を前に伸ばすようにラケット面を操作する、身体の回転が早く終わり、両肩・両腰が正面向きの状態で腕の巻き込みでボールを “前に” 飛ばそうとするのはせっかく身体の回転で加速させてきたラケットのエネルギー、慣性の法則で安定的に直進しようとするラケットの特性を活かせません。

ボールを打たず素振りをする際、ボールに近づけるように腕を伸ばしてラケットを前に出そうとする人は居ないでしょうし、体軸となる姿勢が前に傾くような素振りをする人も居ないでしょう。ボールを打つ事をイメージしているなら早い段階で正面向きになり、腕を巻き込むだけのようなスイングをする方も居ないと思います。

速度を得る事でラケットが持ったエネルギーをボールに伝えてボールは飛ぶ、回転がかかると言っても、伝わるエネルギーは全体のごく一部です。当たった瞬間、ラケットが急減速なんて事は起こりません。

ラケットをボールに当てる意識が強く、せっかく素振りでうまくスイングできているものが、ボールがあるという事だけで崩れてしまってはもったいないです。

今回、考えてきた「身体の向きでラケットが進む方向が決まってくる」という事はなんとなく誰もが分かっている事だろうと思います。

でも、実際にボールを打つ際にそれがたびたび崩れてしまっており、結果的にそれがミスに繋がっているのであれば、それは技術的な問題ではなく、もっと基礎的な理解。「身体を開くな」「ボールを引きつけて打て」みたいな矯正ではなく、もっと身体の仕組みやボールを打つ際の使い方への理解を深めれば、より出来るようになってくる事ではないかと思います。

フォアハンドはバックハンドに比べて “ごまかし” が効くし、慣性の法則で加速したラケットは勝手に前進していこうとします。「ボールが飛び回転がかかるのは物理現象でしかない」ですから、テニスに慣れて少し強く振れるようになるだけでどんな体勢でも打ち方でもボールが打ててしまえる事を自覚しておくべきでしょう。

現状の自分のテニスに慢心せず、初心を忘れず、分かっていると思っている部分でも改めて、違った視点から目を向けていくといった事が、テニスへの理解をより深めていく事、延いて、ボールをたくさん打つ練習以上の効果で、基本的な部分だから自分でも気づかないミスの要因を減らしてくれる、安定したテニスに繋がるのかなと思います。

トッププロに共通する「インパクトが完全に終わった後に踏込み足側のつま先が “キュッと” 方向を変える」のは身体が開くからそういう矯正で抑えているといった事ではなく、フォアハンドストロークを打つための身体の使い方を考えた際、自然と起こってくる事象だと考えられます。

だから、どの選手を見ても共通して現れているという事でしょう。

つい、選手毎の打ち方の特徴とか、グリップに握りとか、スピン量とかに目が言ってしまいますが、ボールを打つための基本となる身体の使い方は多くの選手に共通しており、こういう細かい点にそのヒントがあるのかなと思います。

少なくてもテニススクールで「インパクト後にもつま先の向きが…」みたいな事を教わる事はまずありませんよね。

「自分のテニスを上達させるのは自分自身であり、コーチや周りの人ではない」と私は思います。

教わる事が全てでは理解が深まりません。教える側の理解をデータのようにコピーする事もできませんし、言葉にして伝達されてきている『テニスの基本』がボールをうまく打つための全てを表していると考えるのも無理があります。(だから “コツ” みたいな話が広まったりします)

自分で理解を深めていかないと上達には繋がっていきにくいですから「つま先の向きとか細かいなぁ」と思わず、色々な点に疑問を持っていきたいです。