テニスは相手ありきのスポーツ

テニスはオープンスキルのスポーツと言われます。

陸上やゴルフ、アーチェリー等は、目に見える決まった状況の中で、同じ動作を正確にくり返し再現する事が主となるクローズドスキルを求められるスポーツ。

一方、テニスやサッカー、野球等は、相手という対象が居て、常に違ってくる状況の中、判断し、変化・対応する能力 (スキル) を求められてきます。

(ただし、どちらの要素が主となるかというだけで、もう一方も自身の能力を高めるためには求められるのだと思います。)

原則的に「テニスは一人ではできない」です。

シングルスなら相手、ダブルスなら相手2人に自分のパートナーも居ます。

「今、この状況でボールを打つのは自分」ですが、どんな良いボールを良いコースに打てても相手が返球するならそのボールへの判定が出るまでポイントは終わりません。

自分の思うように打てれば後は結果を待つだけ」とはいかないのです。

初心者はまず”ボールの打ち方”を教わるが

テニスを始める際、「フォアハンドストロークの打ち方はこうです」とまず状況毎に使える各種のボールの打ち方 (ショットの種類) を教わります。

基礎部分で言えば、コーチの球出しに対して繰り返しフォアハンドストロークを打つ、繰り返しボレーを打つといった練習です。

コーチ相手に打ち合う練習でも、コーチは常に自分が打ちやすいコース、球種で返球しようとしてくれます。レベルが上がればより難しいボールを打ってきますが “まるで打てないボールばかり” 返球されるといった事はありません。競技者を目指すような方でもなければテニススクールのレッスンでは必要とされないからです。

フォアハンドとバックハンドのストローク、ボレー、スマッシュやサーブなどのオーバーヘッド系。それぞれが一通り打てないと練習が進められないし、ゲーム練習に入る事も難しいので打ち方を確認していく導入は妥当ではあります。

ただ、球出しのボールを打つのは”野球のバッティングセンター” で打ち続ける (オートテニスがありますね) のに近いし、常に打ちやすいボールを返球してくるコーチとの打ち合いはある意味では “壁打ち” をしているようなものです。

これらは最初に述べた内の “クローズドスキル” の練習をしているようなもの。テニスで重要となる “オープンスキル” を磨くためにはこれだけではダメです。

オープンスキルを磨くにはどうするかというと

「実際のゲームで起こりうる状況を経験し、それに対する対応を学び身に着けていく」

という手法があり、最近はスクールのレッスンでも

『game-based approach』

というワードを耳にするようになりました。発音的はゲームベーストアプローチでしょうが、日本語ではゲームベースドアプローチとかです。

(テニスの導入として妥当という点は変わりませんが) 球出しや手出しのボールを繰り返しフォアハンドストロークで打つといった内容ではなく、シンプルな例だと『フォアハンドとバックハンドをきちんと移動させつつランダムに打たせる』『アプローチショットを打たせて1stボレー、決めるボレーまで打たせる』といったゲーム中の一部のシーンを切り取ったような状況で打たせるといったものです。

バッティングセンターでいくら150km/hの速球を快調に打てても、試合の中でピッチャーが投げるボールを様々な状況の中で得点に結びつくよう打つ(自分の役割とか)のでは全く取り組み方が違ってくるのは想像が付きますね。

我々レベルだとテニスのポイントの多くは “ミス” で決まるでしょうし、「テニスは確率のスポーツ」とも言われます。

実際のゲームで起こりうる様々な状況に対応できる能力を持つことこそ、本質的な意味での「テニスをやる」事に繋がるのだろうと思います。

意識・意図を持ってボールを打っているか?

ある程度テニスに慣れてきている、レベルも上がってきた方が打つボールとその前段階までの方が打つボールにはひとつ決定的な違いがあると思います。

(ただ、両者に厳密な線引きがある訳ではありません。一部そういう部分があったりなかったりもします。)

それはその方が「意識・意図をもってボールを打っているか」という点です。

経験や上達により余裕を持ってボールを打てているかという事もあるし、丁寧にボールを打とう、こういう状況ではこういう打ち方をしようと普段から考えて練習をしている事の積み重ねだったりしますが、打つ際に「こういうボールを打とう」と考えて打っているという事です。

ボールを打つ際は基本的に「このボールはフォアハンドで打とう」「トップスピンで(或いはスライスで)打とう」と考えてから打つでしょうが、この辺り、そういう視点で改めて自分がボールを打つ事を考えてみると “かなり漠然と打っている” 事に気付きます。

何故、相手のフォア側にボールが行ったのか?

何故、その高さ、その深さ、その球種になったのか?

といった事が打った後に自分で説明できるかどうかといった事です。

度々書いていますが、元横浜ベイスターズの仁志敏久さんは内川聖一選手に聞かれ「考えて野球をやれ。自分がやった事を説明できないとダメだ。この場面でこういうボールが来たからこう打った。成功しても失敗しても100%その理由を説明できる事が”考える”事だ」といったアドバイスをされたそうです。

テニスでは “予測” が必須になってきます。

「ゲーム力」これが身についてないとトップレベルに上がれない:テニス選手に必要な「ゲーム力」とはなにか?(講師:井本善友 第15回テニスフォーラムより)

※7分15秒位から

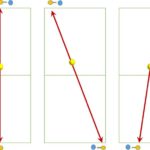

動画の中で「速いボールは打った後、ベースライン間を0.4秒で飛んで来る。そしてベースライン中央から左右へ、プレイヤーはボールを打てる位置まで0.3~0.5秒で移動する」と言われています。

これはかなり速いボールという前提ですが、我々がプロ選手のように効率的にボールを追える訳でもないですし、シンプルに捉えれば

「(多少速度が上がっただけで) 相手が打ったのを見てから追いかけ始めては、自分が打つ準備を含めて時間的に間に合わない」

といった点を示していると言えるかと思います。

テニスにおける予測は

「次にボールを打つ人(ダブルスならどちらか)を観察して飛んでくるコースや球種、速度を予め予測して (心と身体の両方で) 準備する」

といったものですが、この動画の前半ではもう少し細かく

「自分と相手の位置関係で判断、ラケットからの打感や音で判断、自分がインパクトした後のボールで判断、ボールを打つ相手の位置(ボールとの距離)で判断、相手の動作で判断、相手が打った後のボールで判断」

といった予測ポイントを示しておられます。

私の場合ですが、打ち合っていて「意識・意図をもってボールを打っているなぁ」と感じる方だと、例え、自分の動きを読まれて逆を突かれて抜かれてしまっても「あぁ、あの打ち方ならそっちに行くよねぇ。仕方ない。」という納得感が残ります。

逆に同じように打ち合っていても、なんとなくボールを打っている方だとボールがラケットから離れて飛び始めるまでコースや飛んでくる高さが分からなかったりしますね。(打ち方や表情でどういうボールを打ちたいか、例えば強く打つ等は予測できます)

相手が普通に打とうとしているのにミスヒットして予想外に所に飛んできた。それを含めて予測するのは無理ですね。

予測に基づき予めポジションを寄せておく、移動する準備をしておくといっても100%に近く絞っておく事は難しいです。相手の特徴に応じて自分が基本とするより多くマージン (ロブ好きな人なら少し下がり目とか) を設けたりします。

相手が意識・意図を持ってボールを打つからこそ、こちらもマージンを狭めて大胆に仕掛けたりも出来ますが、なんとなく打っている方だと予想外のボールも含めてマージンを広く取らざるを得ないという感じです。

相手の予測や狙いを外すためにワザと “雑” に打ってみる。そういった事も可能なのでしょうが、原則で言えば

「自分がどういう状況を作り出したいかを予め想定した上で、そのために必要な選択を都度していく」方が期待する結果、例えば、勝ちであったり、良い形でポイントを取る等であったりに繋がりやすい

という事は言えるのかなと思っています。

テニスを続けていると「コートの上でボールを打っているだけで楽しい」期間はそう長くは続かないです。やっぱり、上達を実感し続けたいですし、ゲームでも良いプレイができるようになっていかないとモチベーションが続きません。(一緒にレッスンを受けていた方も大勢が色んな理由で辞めていっています) ただ、続けるだけでそれなりの費用がかかるのがテニスというスポーツですからね。

繰り返しますがテニスは確率のスポーツですし、試合で “負けない” ために戦術や戦略というものがまとめられているのだと私は思います。

※孫子の兵法曰く「凡そ戦いは、正を以て合い、奇を以て勝つ」です。

意味は「戦いの際は、地形等を考慮し、負けない位置に布陣して相手と向き合う。その上で奇策を巡らせて勝つのである。だから強い将軍の戦いは天地の変化のように終わりがなく、大河の水のように尽きる事がない)」といったもの。

正攻法をまず学ぶために武将達は古今東西の兵法書で学んでいたのでしょう。

兵法書の内容に相当するのが『ダブルスの基本やセオリー』でそれはボールを打ちながら教わる『ボールの打ち方』とは違い、レッスン以外で “自ら能動的に” 学ぼうとしないと身につかない (座学というか) ものだと考えます。

“三振を取れるピッチャー”と”打たせて取るピッチャー”

先日、野球YouTuberトクサンTVで以下の動画が公開されていました。

身体の使い方、道具の使い方、練習方法等、参考になればと思い、色々な他スポーツの動画を拝見しています。

【プロ開幕SP】プロの投手も95%は投げミスしている。元プロ投手…江尻慎太郎

※面白いので全体見ていただきたいですが、内容は3分30秒位から

日本ハム、横浜、福岡で12年間、投手をやられていた江尻慎太郎さんのお話で、

・自分の1年間(58試合)の投球内容を確認したら「空振り・見逃しのストライクが5%位しかない」事に気づいた。(投球練習として『空振りと見逃しのストライクを取る投球練習』ばかりやっているのに)

・つまり95%は自分が思った事ができていない『失敗』をしている。

・その95%の失敗は、打ち返されているか、外れてボールになっているかであった。それを踏まえ95%を占める”打ち返され方” と “外し方(どう外すのか)” の練習をするようになった。(打ち返されてもヒットになる確率は28%しかない)

・次の年から「次の球を投げるけど、この球はカーンと打たれるだろうと思って投げる。じゃぁ、どこに打たれようかな」と考えられるようになり、防御率が半減。マウンドでも「打ち返される前提で立っている」ので心理的に大変楽になり、逆にストライクが楽に取れるようにもなった。

・無理して見逃しや空振りを取ろうとするより、球場の違いや風、味方の守備等を見て失点されない所、アウトになりやすい所に打たれる、打たれてはマズいバッターは避けて打たれても良いバッターと勝負しようといった思考を取る方が望ましい結果に繋がった。

・野球のカウントは12種類しかなく、打者有利、イーブン、投手有利に分類される。打者が投手有利(打者不利)のカウントからイーブンに戻すには3-2にするしかない。だから一流バッターは確率を重視しており、投手有利(打者不利)のカウントでの勝負にならないようにしている。

といった感じです。

テニスで言うなら「サービスエースを取ろう」「このストロークでノータッチのポイントを取ってやろう」というのは、相手がどんなバッターか関係なく160km/h近い剛速球を投げ込んで全て三振を取ってやろうとするピッチャーのようなものかなと思います。

江尻さんのお話で言うなら

「95%は打ち返されるか外れるかだし、打ち返されても28%しかヒットにならないのだから、打ち返される前提でどのバッターにどういうボールを投げるか、投げている環境や状況、味方の状態も踏まえて考えて投げる方が望む結果に繋がりやすい。無理して空振りや見逃しのストライクを狙う方がマイナスである。」

という考え方は、同じくオープンスキルの相手ありきのスポーツであるテニスでも言えるのではないかと思います。

カウントの話は、テニスなら0-30と30-0では相手との有利不利が異なるという感じ。野球は投手主導のスポーツで打者は良くて3割しか打てない。テニスは野球程ではないですが「サーブ側が有利」と言われます。良いサーブを打てる事がまず大事だし、同時にリターンの能力も磨かないと自分有利なカウントに出来ませんね。

相手が返球する前提でどういう返球をさせたいか、意識・意図を持ってボールを打つ

テニスのトッププロ、特にロジャー・フェデラー選手の試合等見ているとよく思うのですが、フェデラー選手はずば抜けて強力なストロークを武器にする訳でも、エースを取りまくれるサーブを打つ訳でもありません。

卓越した技術やセンスがあるのはもちろんですがまさに “総合力” で勝っている印象。また、その総合力には戦術や”経験”も含まれるでしょう。

サーブ或いはリターンをし、ポイントが決まるまでの流れ、1ポイントが積み重なり、1ゲームになり、1セットになり、1試合が終わる最後の1ポイントまで。全て、その時の状況に応じて自分がどういう形でそのポイントを取りたいか想定した上で配球し、相手の思うような返球をさせる事で鮮やかにポイントを取ってしまう。ゴリゴリと強打で相手をねじ伏せ続けるタイプの試合運びとはかなり違います。(フェデラー選手も相手次第ではそういう試合もあると思います)

Roger Federer Dominates John Isner To Win 101st Career Title | Miami Open 2019 Final Highlights

※フェデラー選手、優勝おめでとうございます

同じような印象はジョコビッチ選手にも言えます。昔『精密機械』と言われたコントロール力を使って1ポイント目から最後のポイントまで相手を含む試合全体をコントロールし続けるマエストロ(指揮者)、プロデューサーといった感じです。

試合全体とかまでいかなくても、我々もそういった思考を持つ事は大事でしょう。

テニスは相手ありきのスポーツですし、状況にうまく対応するオープンスキルが重視されるスポーツでもあります。

「相手に向けて強くフォアハンドストロークを打ってやろう」

と “漠然” に考えて打つのと

「相手に短いクロス側の返球をさせたいから、バック側に外に切れるような、でもあまり速度がない伸びない感じのボールを周り込みフォアハンドで打ってみよう。想定通りの返球がされそうなら相手が打つ瞬間を待って前に出て短くボレーを打とうかな。でも、それも予測され、拾われる可能性があるから、ネットにしっかり詰めて浮いたボールは決められるようにしたいかな。」

といった想定を持ち打つボールを選択するのでは、その後の心構えや準備、ポイントが終わるまでの流れもだいぶ変わってくるでしょう。

テニスには予測が必須と書きました。

相手ありきのスポーツであるテニスで相手を見て予測するのですが、それに加えて、

「自分が望むべき状況を作り出すために相手を動かす」

ことが出来れば、予測する以上の効果や結果を生み出せるように思えないでしょうか?

大げさですが “未来予知” を越える “未来創造” という感じです。

上はシングルスに近い相手とのボールの打ち合いの例ですが、ダブルスになれば『ダブルスのセオリー』がかなりの部分、集約されています。先の例で言えば “負けない戦い方を学ぶ、正攻法を学ぶための兵法書” です。

いくらスクールのレッスンでgame-based approachが取り入れられるようになったと言っても、ボールの打ち方ではない “ゲーム(ダブルス)のやり方” は (例えがしつこくてすいませんが) 戦国武将が兵法書で学んだように 自ら能動的に学ぶべきものだと思います。

※プロやダブルススペシャルがまとめたダブルス入門書が何冊も出ていますからスクールでダブルスを習っておられる方は読まれる事、理解する事をお勧めしたいです。

また、スクールがレッスン中に提供するgame-based approach的練習内容を受けるだけでなく、

『効果的な上達のためには、自分自身も “game-based approach” 的取り組みや意識をレッスン中に持つ事』

が大事でしょう。

少し例を挙げてみます。

レッスン中にコーチを含む他の方とボレスト (ボレー対ストローク) をやる事になったとして、よくあるのが、

『相手が打ちやすいよう気を使ってゆっくりとしたボールで打ち会う』か『自分が打ちたい球種 (速いボールで打ち込む。相手が取れないドロップショットを打つ等) を打ちたがる』か

といった内容です。

前者は自分がゲームの中で相手とボレストの状態になったら何をすべきかという視点がない、ただ練習で用意された内容だから打ち合っているだけです。

一方、後者は全て三振を取ってやろうとする投手の例に似ています。

個人的な考えですが、テニススクールのレッスンでは、周りの人も自分と同じかそれ以上に時間とお金をかけて参加しています。自分が有意義で満足感のある練習をしたいなら、相手にとっても自分が同じように意味のある練習相手でないと不公平では?と思っています。

相手が誰でも関係なく、自分がやりたいショットの練習をしたいなら自身でコーチを雇い、コート、ボールを用意すれば良く、スクールのレッスンを利用するのはちょっと違うかな。テニススクールへは多くの方は自分ひとりで決めて通い始めるもので、友達と一緒にという方は少数でしょう。つまり、割合的には団体行動より個人志向が強い方が多いかなと思います。職場や家庭のストレスを発散させたい、普段の生活とは切り離されたスクールという環境で周りより優位に立ちたい、注目されたいという気持ちを感じる方も多いです。自分への評価は状態を知るため必要ですが客観的でない場合は上達の足を引っ張ります。テニスの基本が強く言われるように、いくら自分でうまくなったと思っていても、基本を重視しないプレイ、謙虚さを欠いた意識では本来得られた物が得られない、本人もそれに気づけない事に繋がるかと思います。

レッスンで誰かとボレストをするなら、例えばですが、

「相手は足元のボレーに自信がないのか、ダブルスに慣れていないかでだいぶネットに近く立っているな。

普通にストロークを打ってしまっては多少速度が速くてもパチンパチン上から叩かれてしまいそうだ。ゲームだったらロブを打って相手のポジションを下げたい所だけどボレスト練習では余裕を持ってロブを上げるのは難しい。

相手はゆっくり繋いてくる感じじゃないし。両サイドも狭いし。仮にロブを上げても相手にはその意図が伝わらないだろう。

ここは緩い高さのあるボールをバック側に混ぜて、無理のない範囲で少し下がるだけで打てるバックのハイボレーを打たせてみよう。

ロブではないからいやらしくは無いし、そういうボールが続けばネットから少し下がらないと思うかもしれない。

意図通り、少し下がったら今度は足元に沈んで低い位置でボレーされるようなボールを打ってみよう。

想定通り、浮いた返球をしてきたならこの打ち会いでの目標は完了かな。」

といった考えを持って臨んでいるのでは、その数分間の持つ意味はだいぶ変わってくるでしょう。

ゲームの一場面を自ら想定し、想定されたレッスン内容の意味を高めた感じです。(考え方ややり方は違っていてもやりたい事がなんとなくでも伝わればと思います。)

もしかすると言葉にはしていなくてもコーチはそういった趣旨でその練習をさせているのかもしれません。レッスン内容は「言われたからやっている」だけではなく、”コーチがそれをやらせる意味” をよく考えるようにしたいです。

相手を観察し、相手にどういう返球をさせたいかを想定、意識・意図を持ってボールを打とうとするなら、それに必要な技術も自分で考えられます。安定的にボレーヤーの足元に打ちたいのに強いスピンボールばかりではミスも多くなるでしょう。

ゲーム(ダブルス)のやり方を理解していけば、ゲーム中の様々な状況で次にボールを打つ相手に対し自分がどの位置に居れば良いかが考えられ、予測により心と身体の準備も出来ます。ゲームのやり方の理解に応じてまた必要な技術も考えられるようになります。

全ては繋がっている感じです。

色んな歯車がかみ合ってくると自身のテニスの“地力”も自然と上がるのを実感できるようになると思います。

私は

「多くの方にとっての上達とは “出来る事を伸ばす” より “出来ない事を減らす” 作業の方が重要だろう」

と考えています。

テニスは確率のスポーツですから、ゲームなら戦術・戦略を理解し実行できるようになることですし、特定のショットを練習するより出来ないショットを減らす方が総合力は上がる事でしょう。

「意識・意図を持ってボールを打つ」というと「考えろ!!」と漠然と言われている気がしてしまいますが、ある程度上達してきてボールも打てるようになってきたけれど、もっと明確な形でテニスの地力を高めたい、ダブルスらしい(テニスらしい)テニスがやりたいという事であれば、必要となってくる要素です。

改めて思い返されないと自分が漠然とボールを打っているかどうかは分からないかもしれませんし、人は「自分は十分できている。初心者とは違うんだ。」と思ってしまうものです。

客観的に自分を評価する、出来ない事は何か。知らない事は何かを考えると今まで見えていなかった上達への道が感じられるようになるかもしれません。

「意識・意図を持ってボールを打つ」 をきっかけのひとつにできればと思います。