クロスにボールが打てない

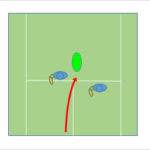

テニスでボールを打つ方向は、大まかにはストレート、(順)クロス、逆クロスの3つがあります。(打つ人の利き手により順クロスと逆クロスの方向が反対になります)

ベースライン付近から打つ場合、コートに対し対角線に打つと距離が長く取れ、ネットの高さが低い中央付近を通過させられることもあり、ストロークならまずクロス方向への打ち合いが基本にはなってきます。

ただ、テニスを始めて間もない方だけでなく、ある程度、練習を続けてきた方でも「クロスに打つのが苦手」と感じる方はある程度居られると思います。

コツよりも基本を深く考えるのはどうか?

苦手なショットがある場合、うまく打つための『コツ』を知りたがりますが、コツというものは既にできている人が「自分は打てているけれど、強いて言えば、こういう事をすると感覚が掴みやすのではないか?」と例を挙げるようなものだと思います。

人の感覚はそれぞれ違うし、「他人の感覚をコピーして理解する」事はできません。言葉で表現されているその感覚は曖昧で不確か。もっと多くの人が近しい理解をしやすい “理屈に基づいた理解” をする事で皆が等しく一定レベルまで上達しやすくなるのではないかと考えます。

テニスには『基本』と呼ばれるものがありスクールのレッスンでも散々教わりますが、基本というものが構成される過程には理由があるはずですね。

人の身体の構造や仕組み、手にラケットを握り使うという事、テニスにおける様々な状況に対応するために、長い期間を経て、精査・纏められてきたものが “基本” には包括されていると思います。

初心者の方がレッスンで”基本”として教わる事柄、説明される内容はどのスクールでも、どのコーチでも大体同じです。(このためスクールは通いやすさを1番に選ぶのが良い)

フォアハンドの基本、ボレーの基本、サーブの基本。それらを表す内容や表現、文言も大体決まっていますよね。恐らく「説明される情報が全て。世間で言われる情報が全て。コーチの見本をマネする事が全て。それでは上達しないからコツを知りたい。」という方が大勢居られると思います。「サーブが上手く打てない」という話になると「プロネーションが…」「グリップが…」とお決まりのキーワードばかりが上がるのはこの辺りが理由ではないでしょうか。

コーチからそういう説明はされないし、我々は普段目を向ける事はありませんが「何故、インパクトで足先や膝の向きはこちら側を向いているのだろう」「何故、同じようにスイングしているのにインパクト前後にラケット面があちこち向かない、ボール方向に向き続けるのか?」と“基本”に含まれており、普段から我々が “見ているのに見えていない” 情報に注目できるとテニスに対する理解が自然と深まっていくのだろうと思います。

ボールが飛び回転がかかるためのエネルギーはどこから来るのか?

我々は普段「ラケットでボールを飛ばしている」と漠然と考えています。

でも、より考えていくとボールが飛び回転がかかるのに使われるエネルギーには大きく2つがあるのだろうと思います。

その2つとは

1) 速度を持って飛んでくるボールの持つエネルギーを反発させる

2) ラケットを加速させて持たせたエネルギーをボールに伝える

です。

エネルギーの大きさは『1/2 x 重量 x 速度 ^2 (2乗)』で計算されます。

インパクト時にボールが持っているエネルギー量は1/2 x ボール重量(56~59.4g) x その時点の速度^2。ラケットが加速しインパクト時に持っているエネルギー量は1/2 x ラケット重量(250~320gとか) x その時点の速度^2です。

※だから”同じ速度で振れるならラケットは重い方が有利”。10g軽くしても振れる速度が同じなら純粋にエネルギー量減という事。速度を持ち飛んでくる60g前後のボールに対して「ラケットを10g重くしたら打ち負けなくなる」なんて事は考えにくい。ラケットが重い・軽い、操作性含めてほぼ感覚の話。

ボールを飛ばすのに使えるエネルギーが2つある事でネットから或いはボールを打つ相手からの距離、ボールを打つ際のボール速度等により我々はショットの種類を使い分けています。

時間の無い中、ネットに近い飛ばす距離が必要無いボレーはほぼスイングせずに1をメインで打つショット。

自分でトスしたほぼ速度ゼロのボールを打つサーブはほぼ2で打つショット。

ストロークは状況に応じて1と2、両方のバランスを取りつつ打つといった感じです。

テニスを始める際、それぞれの “打ち方” を形から教わりますが、実際にボールを打つ際にはこれらの特性と各場面で何故そのショットを使用するのかを理解しておくとボールを打つ事への理解、テニスへの理解が深まると思います。

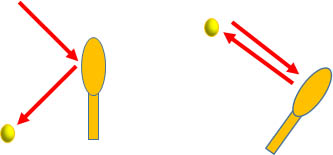

飛んでくるボールのエネルギーを軌道の反対側から押し支えたい

飛んでくるボールのエネルギーをラケット面で反発させるにしても、自らスイングする事で得たラケットの持つエネルギーを組み合わせてボールを飛ばすにしても、インパクトにおいてラケット面が向く方向、それがボールが飛んでいく方向に影響を与えるのはなんとなく想像が付きます。

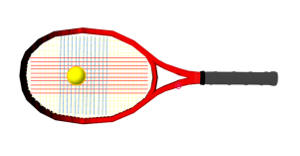

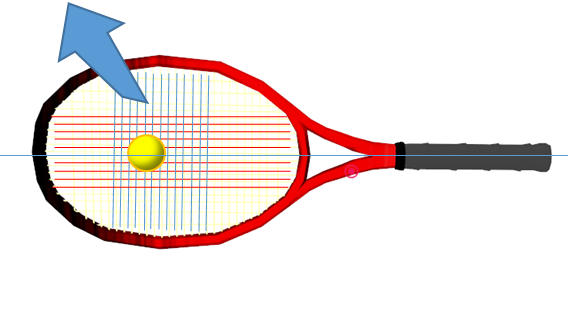

ガットを介して平面に近くなるラケット面には入射角・反射角が関係し、角度を持って当たったボールは反対側の角度で飛び出していきます。(当たった瞬間の衝撃でラケットが反れたり、ガットがたわんだりする事で板ほど確実ではないでしょうが)

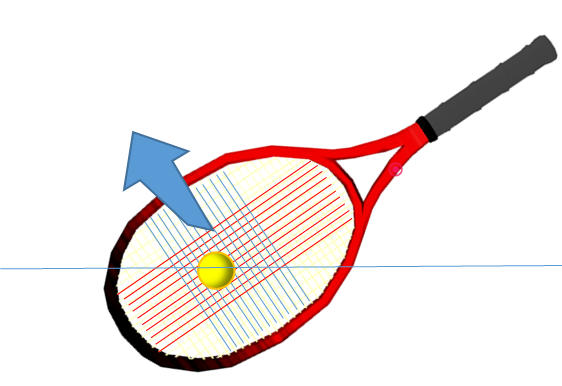

このため、ボールが飛んできた方向にそのまま反射させたければ上右図のように

『飛んでくるボールの軌道上にラケット面の中心部を位置させ、ボール方向にラケット面を向ける (90度の角度で当てる)』

方が安定した結果を得やすいと思います。

ただし、ラケットのインパクト点はグリップを握る手よりも約50cm先にあるため、手を伸ばしてラケット面を差し出すだけでは飛んでくるボールのエネルギーを押し支えにくいのも考慮すべきでしょう。

この辺りについては改めて後述します。

脱線しますが「ラケット面は地面と垂直に」という話

よく「ストロークを打つ際、ラケット面は地面と垂直」と言われますが、これは “言葉足らずな表現になっている” と考えています。

ラケットでボールを真上に突きあげる際にラケット面を真上に向けない人は居ないですよね。この事は「ボールを打ちだしたい方向・角度に対し90度で当てる」のが正確にボールを捉えやすいと皆分かっているという事でしょう。

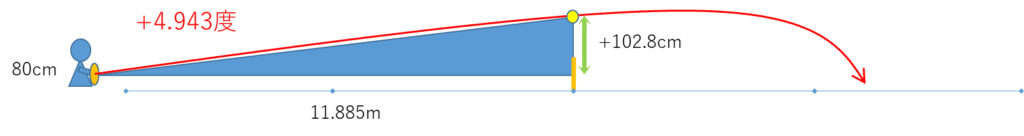

ベースライン中央付近の地上80cmの打点からネット中央の2倍の高さ(約180cm)を通過させるためのボールの打ち出し角度は計算上、水平+ 5度弱 (+4.943度)に過ぎません。

ロブを上げるような場面でなければ、相手コートにストロークを打つ際のラケット面があからさまに上向きでない、垂直に近く見えるのはボールの打ち出し角度・方向から見て当然と言えます。

水平方向に打ち出したい訳ですからラケット面は垂直に近くもなります。

また、ラケットには縦・横にガットが張ってあり、ボールの飛びや回転はガットによってボールが影響を受ける事で発生します。

Wilson社が以前「ボールとガットが接触した際、ガットがズレ、それが戻る事でスピンがかかる」というスナップバック効果をうたっていました。

私はラケットもガットもボールが接触してから離れるまで、しなりっぱなし、たわみっぱなし、ゆがみっぱなしだと考えていますから、この「トランポリンの様にガットが復元する事でボールを飛ばす」話には疑問があります。

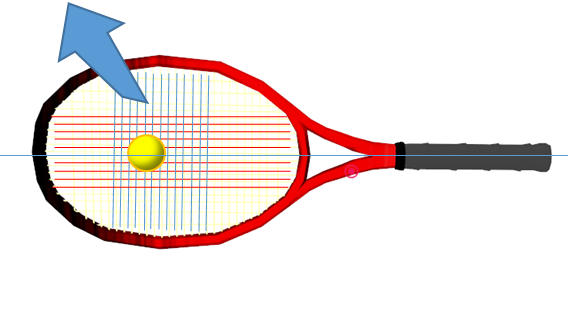

ただ、“ボールとガットが接触した際にズレる事でボールの片側に偏って力が加わりやすくなる事” と “縦或いは横ガットの長さ全体がボールに引っかかり回転や飛びに必要な力を与える” という点はあると考えます。

ラケットの中心線を地面と水平にした状態でボールに対し、垂直方向になんらかラケットを引き上げれば、縦糸がボールに影響し、トップスピンに必要な順回転を生みやすくするのは構造から想像が付きます。

1.ガットが「+」の状態で当たるとガットがズレる

2.ガットが「×」の状態で当たると硬い板面で打つのと同じ

ネット際の地面スレスレのボールを上向きにすくい上げるような場合には回転も飛びも関係ないので×状に当たってもあまり関係はありません。後、ネット側のボレーヤーが強打されたボールをとにかくブロックして返すような場合も。

3. スイングによりガットの角度が変わりつつボールと接触するという要素

1、2は分かりやすいようラケット及びガットの角度とスイング方向・角度が一定として考えていますが、ストロークを打つ際等はスイング中、ラケットはもっと複雑に角度を変えています。

例えば。グリップ側を中心軸としてラケット面をフレーム方向に円軌道で引き上げれば、インパクト時のラケット面とガットは斜め (地面と垂直でない) であっても、1と同様にボールとガットは水平・垂直 (+の状態で当たる) に接触し、回転はかかりやすくなります。

「トップスピンをかけるために振り始めで一旦ヘッドを下げなさい」と言われるのもこれを利用したものでしょう。ただ、理屈としてこれらを説明されないから皆「ヘッドを下げるのがスピンのコツ」のように考えてしまっていますよね。

サーブもボレーもストロークも「スイング軌道に対して縦・横のガットがどの角度でボールと接触するか」が回転に影響を与える。「スピンサーブを打ち方はこう」と見た目や形にこだわるより、こういった点に注目した方が (見た目はいかにもという感じでなくても) もっと無理のない打ち方で実現できるかもしれませんよ。

自コートのラインは “相手のため” に引いてある

テニスコートは四角く、範囲を示すために各ラインが引いてあります。

テニスのルールを考えれば、自分がポイントを獲得する際に関係するのはあくまで『相手コートのライン』であり、自コートラインは「相手がそのラインの範囲内にボールを着地させないといけない範囲を示している」に過ぎません。自分は、自コートのラインに関係なく相手が打ったボールがネットを通過し2バウンドするまでに打つだけです。

ただ、初心者の方がテニスを教わる際、教える都合もあり『ベースラインがラケットを持って構え、ボールを追い始める際の基準』のように刷り込まれてしまいます。

50m走のスタートライン、電車で端の席に座る、広いパーティ会場で壁際に寄る等のように「この位置に居れば良い」という”目安”を示されると人は安心しますからね。

球出し練習でも「ベースラインに立て」と指示する訳ではないでしょうが、周りもそうしているので自分もそれが当たり前になってしまうという感じです。

ナダル選手はベースラインから3~4m後方に立ってリターンをしたりしますが、テニススクールではコート周囲のスペースが広く出来ていないのでこういったポジションを取るイメージが湧きません。

ここで「初心者の方はベースライン上で構えて相手のボールを待つ」という話をしたのは、ボールが(順)クロス方向に飛んでくる場合、ベースライン上を横方向にボールを追う事になるということです。

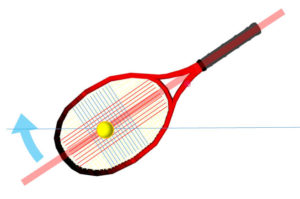

上で「ボールが飛んできた方向に打ち返したかったら、飛んでくるボールの軌道に90度にラケット面を当てる方が期待する結果に対する確実性が高まる」と書きました。

飛んでくるボールの軌道の延長線上に対し、真横からラケット面を差し入れても接触は “点” に近くなり、安定的にボールを捉える事が難しいのは想像が付きますね。

「ボール軌道の延長線上に身体を位置させ、足と身体でボールを押し支える」といった体勢、状態になるのが望む結果に結びつきやすいでしょう。

この辺りが、割と良く内容なのに具体的とは言いづらい「ボールの後ろに入る」という説明に繋がってくると考えます。

色んな状況やショット等で変わってしまう条件の中、ボールに対してどの位置に足や身体を置くのが “ボールの後ろ” なのかと距離や角度などで理解しようとすれば何十通りのパターンを考えないといけなくなってしまいますよね。

「ボールの後ろ」という説明が伝えたいのは妥当な理屈から来るボールとの関係性であり、こうやればOKといった例ではないという感じでしょうか。聞く側も考え、理解を深める必要があります。

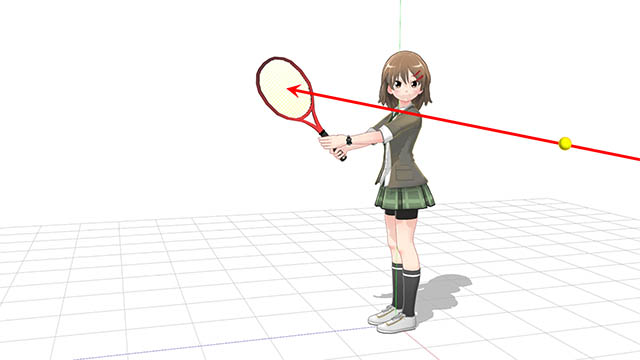

ちなみに打点は空中の1点ではないという話

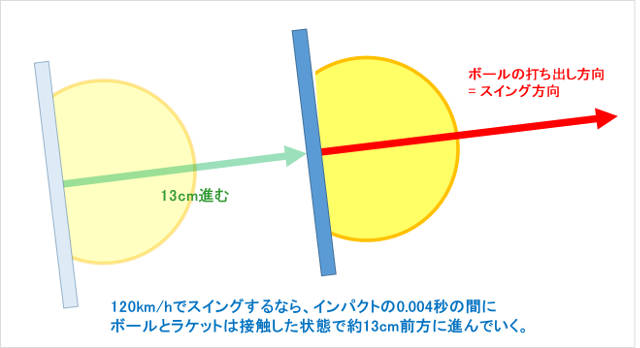

ボールとラケットが接触するインパクトの時間は0.003~0.005秒と言われます。人の反応速度は0.2~0.3秒と言われておりインパクトの瞬間を人が認識し操作することはできません。

スイング時、ラケットは速度を持ってボールに向かって”前進”しています。

仮にインパクトを0.004秒、ラケット速度を120km/hとするとボールとラケットは約13cm接触状態(触れて潰れて復元しつつ離れるまで)で飛び出す方向・角度に向け前進している計算になります。

つまり、我々はグリップを握りラケット面を差し出した”打点の位置”を確認させられますがこれら踏まえると「打点は”空中の1点”ではない、13cm前後の幅(ゾーン)の中で (ラケット面で) ボールを捉えているのだ」と考えるのが妥当だろうと考えます。

「13cmの幅 (ゾーン)で打っていると理解すれば、インパクトの瞬間を我々が認識、操作できない以上、インパクト前とインパクト後を含む 13cm +α の距離、ラケット面がボール方向、ボールを飛ばしたい方向、回転を加えたい方向に安定的に向いていないと正確なインパクトをし続ける事は困難、結果、インパクト前後を含む30~40cm位はラケット面を安定させるスイングを考える事が望まれる」といった事です。

ボールを打つ状況は打つ場面によって変わってきますから必ず飛んでくるボールの軌道に対し、反対側からラケット面でボールを押し支えられる状態で打てるとは限りません。

でも、そうできる余裕がある場合はインパクト前後の一定時間、ラケット面が安定的に、自分がボールを飛ばしたい方向、角度に向き続けられるスイング、身体の使い方について考えないとたくさん練習をしてもボールが安定して飛んでいかない要因になり得ます。

よく言われる事ですが「基本は大事」な訳で、目を引くスーパープレイは丁寧に積み上げられた基本の上でこそ成り立っているのだと思います。

「俺は初心者ではない。基本なんて十分できている。改めて見返すより上達のためのコツを知りたいんだ。」と言わずに何度でも色んな角度から基本を考える時間を設ける事も行いたいです。

“ボールの後ろ”に入るならボールの追い方、打つポジションへの入り方も変わる

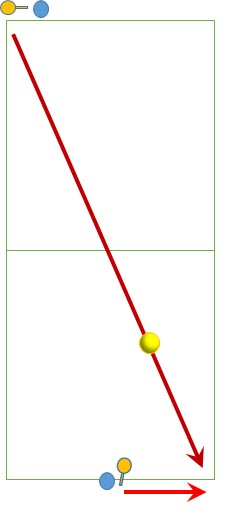

クロスに飛んでくるボールに対し、ベースライン上を真横に追いかけるという例を上げましたがそれ自体が間違いという訳ではありません。それがボールに追いつくためにベストなラインになる可能性は当然あります。ボール速度が速ければベースライン上を真横にではなく、斜め後ろに向けて追う可能性も考慮していればなお良いですよね。(この点でも自コートラインは自分がボールを打つ事に関係しません)

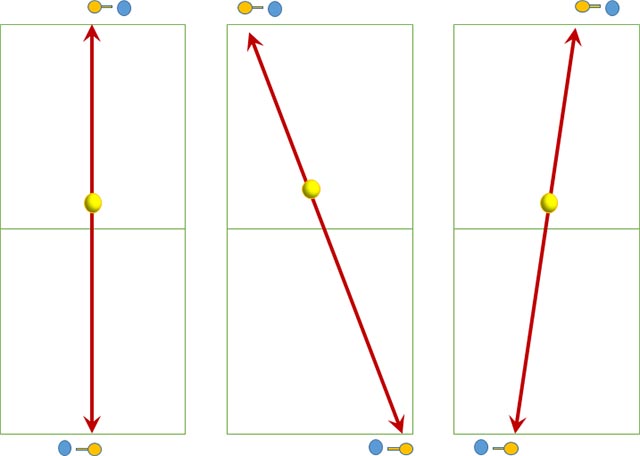

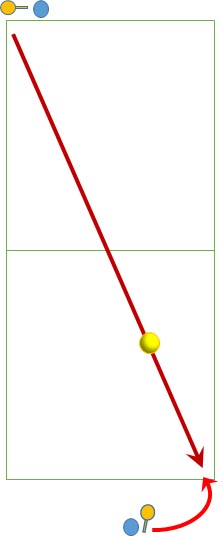

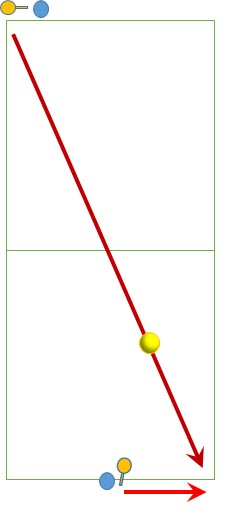

考えたいのは「ボールが飛んでくる軌道に対し直線的に接近しない、ボールを打つポジションに直線的に入っていかない」という点です。

ここまで見てきた

飛んでくるボールのエネルギーをラケット面で押し支える。

自らスイングで得たエネルギーをラケット面を通して伝える。

スイングにおける打点は空中の一点ではないからインパクト前後の何十cmかは打ちたい方向にラケット面を向け続ける。

縦横のガットとボールの飛びや回転との関係性。

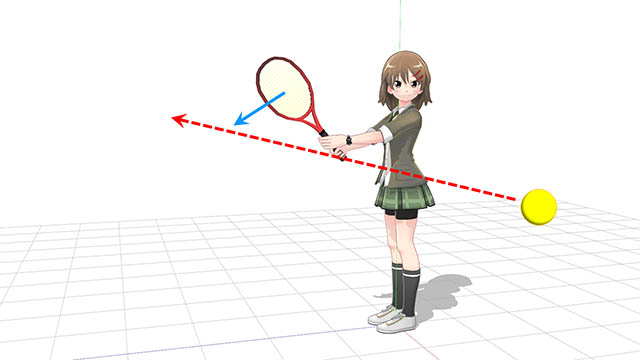

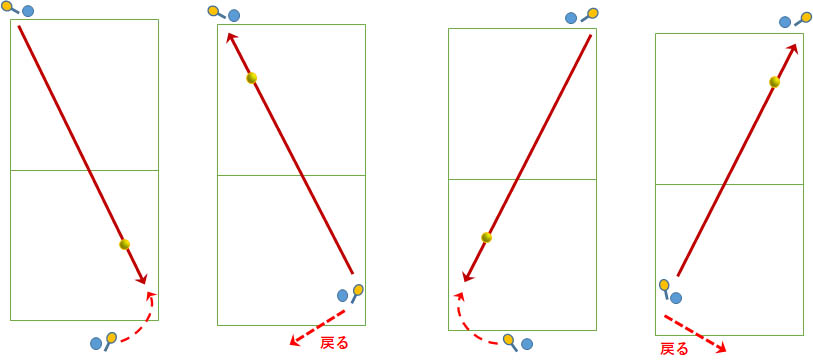

を考えると「ボールの後ろに入る (飛んでくるボール軌道の延長線上の反対側からラケと面でしっかり押し支えられるポジション)」には下図のようなボールへの接近の仕方が重要となってきます。

ストロークを打つ際のアドバイスとして「弧を描くようにボールに接近する」「自分がボールを打ったら相手が打ち返してくる前に一旦ポジションを下げ、前に移動しつつボールを打つ」といった話は聞いた事があると思います。

トッププロがボールを打つ様子を見てみましょう。

Novak Djokovic / Jeremy Chardy Indian Wells 2015 BNP Paribas Open 3/14/15 Practice

軽いラリーですが、ジョコビッチ選手もシャルディ選手も踏み込んでボールを打ったら必ず下がってからスプリットステップを行っていますね。

くり返しになりますが「必ず踏み込んで(体重をぶつけるように)打て」「真横にボールを追うのはダメだ」といった話ではありません。

ボールを安定的に打ちたい方向に打つには飛んでくるボールのエネルギーを押し支える (自分のラケットのエネルギーを伝える) 姿勢や体勢を考えた方が良いですよねという事です。

ベースラインを待機位置としてベースラインに沿って追いかけてボール軌道に対し真横から身体やラケットを入れていく。それではクロス方向に安定的に打てないのは当然かもしれません。

飛んでくるボールのエネルギーを押し支える、ボールが飛んできた方向に対しラケットでエネルギーを加えたいならボールへの接近の仕方、身体や足を使ってラケット面を押し支える方向は変わってくるでしょう。

前に入りながら打ったら相手が打ち返してくるボールに備えて戻る (場合によってはV字に近くなる場合も) ような動きを前提にしたいです。

外に切れて行くサーブのリターンも同様

フォア側のサイドに切れていくスライスサーブ、或いはバック側に切れていくサーブ (スピンサーブで打つような外に逃げていく軌道) のリターンでも同様の事が言えると考えます。

外に切れていくサーブに対しベースラインに沿って横方向に追いかける。ボールはどんどん外に切れて行きますから“ボールの後ろ” ではなく身体や腕が伸びきった状態でなんとかラケットに当てる。或いはうまくラケットに当てられない、飛ばせない。

リターンとしてはサーバーが居る、サーブが飛んできたクロス方向に返球したい訳なのでこの状態ではクロス側、簡単に言えば “前” に飛ばせません。

「ボールが飛び回転がかかるのは物理現象でしかない」ですから飛んでくるボールのエネルギーを反発させるか、ラケットでエネルギーを加えるかして、ラケット面を通して一定方向にエネルギーを加える必要があるためです。

「スライスサーブのリターンは前に入って曲がる前に打て」と言われたりしますよね。野球のバッティングでも変化球を打つ際のアドバイスで同じような事を言われたりします。

リターンについて考える際、我々が認識すべき事として「スクールのレッスンで受けるサーブはプロ選手ほどの速度はないし、プロ選手ほど “弾まない”」という点があります。

注:プロ選手のサーブはスライスサーブでも肩位までバウンドしたりします。スピンサーブだけが弾む訳でなく「速度が速い = エネルギー量が大きい」だけでなく、元々弾む高さを出せるような工夫をサーブの打ち方に組み込んでおり調整できているのだと考えます。

Roger Federer Serve Practice at Cincinnati 2015 #2

プロが打つ170km/hのスライスサーブを前に入って曲がる前に捉えろと言うのは難しいかもしれませんが、速度も速くない高く弾む事もない我々レベルのスライスサーブ (或いはバック側に切れて行くサーブ) であれば、フェデラー選手のSABR程でなくても、もっと前、ベースラインからサービスラインに向けて近づいていった位置でボール軌道の延長線上で「ボールの後ろに入って」ラケット面でボールのエネルギーを押し支える (ストロークのような大きなスイングはしない訳なので) ようにすればリターンの精度や確率も上がる可能性が十分あると考えます。

※緩いセカンドサーブを前に入って打ち込めみたいな話とは違いますよ。

ストロークのように自分が立っているベースラインまでサーブが飛んでくるのを待ち、バウンドしたボールが頂点から落ちてくるタイミングで打とうとすれば、サイドに切れて行くサーブに対して「ボールの後ろに入る」事が難しくなったりするでしょう。

自コートのラインは相手が収めるべき範囲。リターンはバウンド後であれば2バウンドするまでのどこで打っても構わないです。

サーブの速度がストロークと大差なくても (或いはサーブの方が遅くても) 自分が打つために準備できる時間はサーブの方が短いはずです。

打つ人によって、或いは打つたびにバウンドが異なるサーブに対して変化が大きくなる位置でストロークと同じ感覚で打とうとするのは難しいでしょう。

サーブのバウンドが頂点に達する前に捉えたければ、ラケット面の角度(前述の90度の話)も重要ですし、ハーフボレーや上がりバナを捉える感覚も必要となってきます。色んな要素が他ショットでも繋がってくる感じですね。

ボールを打ちたい方向にラケット面を通してエネルギーを伝える

「クロスにボールを打つにはボールの外側を触る」といったコツが言われますが、自分が狙う方向にきちんとボールを飛ばせないままでは角度や方向がどうという話までたどり着けません。コツよりもまず基本という所です。(言葉にして説明されないから見聞きするのが基本の全てだと思う。それでは足りないからコツを知りたがる。という流れですが…)

ストロークの打ち方、スイングの仕方は人それぞれです。

逆立ちしながらボールを打つ人は居ないでしょうが「ボールが飛び回転がかかるのは物理現象でしかない」ですから一定方向にエネルギーが加わればボールはその方向に飛び回転がかかります。必要な条件が整えば良いので「こういう打ち方が正解だ」とは言いづらいと私は考えます。

ただ、人の身体の構造や仕組みはほぼ共通してくるので安定的に結果を得やすい身体の使い方、ラケットの使い方は大まかに定まってくるでしょう。(逆立ちして打たない方が良いはこの辺りですね)

「どんな体勢・姿勢でもラケット面に当たりさえすればボールは打てるが、自分が想定した結果を得るにはなんとなくボールを追い、何となく打っているだけではダメではないか?」という感じです。

くり返しになりますが、それは「正しい打ち方が何か?」ではなく、「ボールが飛び回転がかかる条件を考えた場合、自分が望む結果を得やすい、確率が高い条件は何か」と常に考え、自分のテニスに対する理解を深める事。

ボールのエネルギー、ラケットのエネルギー、飛ばしたい方向や角度、回転、発生させたい速度。それらを考えていくと自分が行うべき事 (どういう姿勢・体勢でインパクト時のラケット面を構成するか) が定まってくるのではないかと思います。

考え方は様々でしょうが、ボールを打つ経験だけでなく、ボールを打たない時間でどれだけテニスについて考えられるか。人それぞれ理解が変わってくる感覚の伝聞ではなく、皆が等しく近しい理解がしやすい理屈に基づくテニスに関する情報が得られる方が上達したいけどなかなか思うようにいかない、何年も伸び悩んでいるといった方が改善される方向性だと私は思っています。